夷陵之战主战场中的夷陵、 亭、马鞍山地望考辨

叶 植 陈 坤

一、战役称谓

章武元年(221),心余力绌的刘备为了拯救《隆中对》的宏图伟业,以举国之力发动了一场夺回关羽所失荆州的出峡征战,翌年为拒守的东吴大都督陆逊火攻所破。对这一影响深远的战役,《蜀书》多以猇亭之战相称,《魏书·文帝纪》《蜀书·马良传》称之为夷陵之战,《吴书》朱然、韩当、骆统《传》则谓之宜都之役,因而存在着夷陵之战、猇亭之战、宜都之战甚至马鞍山之战诸称。

按此役发生在从三峡到宜都的一个狭长地理区域内,蜀军战线连营700 里,出峡后的军事行动更牵涉到长江南北两岸,单一的局部战场皆不足以含括整个战役,须用一个最有代表性且具约定俗成之习惯性称呼命名,方能为人们所普遍接受。

夷陵历史悠久,号称以楚王陵地所在而得名,秦属南郡,汉设都尉,是这一地区最早的行政区划。曹操平荆州改夷陵为临江郡,两年后刘备改为宜都郡,黄武元年(222),吴改为西陵郡,三国二晋多数时候为宜都郡治,其后郡名虽屡经改异,但夷陵一直是这一地区的政治、经济、军事和文化中心,含有明显的空间地域概念,其地位和影响在鄂西地区无可替代,因此称此役为“夷陵之战”较为允当。

二、猇亭地望考

在此役中,《蜀志》曾五次言及猇亭为主战场所在地,《先主传》并言明猇亭在江南之夷道县。①然康熙《宜都县志》谓:“虎脑背,红花沱对岸,易名兴善坊,即猇亭也。”②红花沱今误称红花套,位于宜都西北30 里的长江南岸,其对岸亦称虎脑背的猇亭自然位居北岸。《嘉庆重修一统志》沿袭其说。③同治《宜都县志》卷1 下《地理古迹》“猇亭”条谓“在县西三十里江北岸”。光绪《荆州府志》卷四《乡镇》相袭不变,谓虎脑背“在红花套(沱)对岸,按即古猇亭”。谭其骧主编的《中国历史地图集》采纳此说。

虎脑背今讹为古老背,为当地历史文化名镇,1992 年宜昌于此设置猇亭经济技术开发区,于虎牙山的临江绝壁上建设“猇亭古战场风景区”,现已成为宜昌市的3A 旅游景点。

今按,此说出现的较为晚近,与《先主传》明载刘备“于夷道猇亭驻营”“先主自猇亭还秭归”。《朱然传》谓“黄武元年,刘备举兵攻宜都”④。《黄权传》谓“先主自在江南,及吴将军陆议(逊)乘流断围,南军败绩,先主引退”⑤。《华阳国志》载先主“以权为镇北将军,督江北军。先主连营稍前,军于夷道猇亭”⑥。《资治通鉴》言刘备“以权为镇北将军,使督江北诸军。自率诸将自江南缘山截领,军于夷道猇亭”等明确的原始记载扞格。⑦而且,孤军担任江北防守警戒的黄权军始终未预战事,刘备兵败江南后直接向北投奔了曹军等,均是猇亭位于江南夷道县之凿证。江北猇亭说几乎与所有其他原始历史文献所载猇亭的地理位置、地形地貌不符,其狭小逼仄的地理空间与崎岖磅礴地貌形态根本容纳不下双方约10 万大军及其同等庞大转运队伍的持久屯驻,更遑论展开如此惊心动魄的旷世大战,刘备更不可能于此分兵围攻屯守江南夷道县的孙桓偏军。如许明显的地望错误发生在如此著名的古战场上实不多见,毋庸详辨。

笔者认为,猇亭当于宜昌至宜都之通衢上求之。《后汉书·郡国志》谓:“夷陵有荆门、虎牙山。”李贤于荆门下注:“岑彭破田戎处。”《荆州记》称:“荆门江南,虎牙江北,虎牙有文如齿牙,荆门上合下开。”⑧《水经注》云:

江水又东历荆门、虎牙之间,荆门在南,上合下开,暗彻山南,有门像。虎牙在北,石壁色红,间有白文,类牙形,并以物像受名。此二山,楚之西塞也,水势急峻,故郭景纯《江赋》曰:“虎牙桀竖以屹崒,荆门阙竦而盘薄。圆渊九回以县腾,湓流雷呴而电激”者也。⑨

暗彻即暗通、暗穿,《嘉庆重修一统志》引《(夷陵)州志》谓:“荆门山,绝顶有石,横跨两壁如桥,谓之仙人桥,舟行至此,先避虎牙而南,复避荆门而北,为大江绝险处。”⑩康熙《宜都县志》解读得更为清晰:“荆门山,两峰并起,厥状如门,俗名十二背。”⑪是指其山上有一暗通行人的天然石门状门洞,系以“物像”命名的山名。李善注郭景纯《江赋》引盛弘之《荆州记》曰:“郡西泝江六十里,南岸有山,名曰荆门。北岸有山,名曰虎牙。二山相对,楚之西塞也。虎牙石壁红色,间有白文,如牙齿状。荆门上合下开,开达山南,有门形,故因以为名。”⑫康熙《宜都县志》载宜都“西北五十里至彝陵乌石铺界”⑬。指荆门山位于宜都与夷陵交界处之宜都一侧,与夷陵东境的乌石铺相邻。同治《宜昌府志》卷2《疆域》“虎牙山”条谓:“虎牙山,在县东南五十里,县崖临江……由荆门而上虎牙之险更倍荆门”,“荆门山”条称“荆门山,在县南五十里,与虎牙袤迤相对,上合下空,有若门焉,一名仙人桥”。《行水金鉴》注引《夷陵新志》云:“虎牙山在州东南五十里,矶石大小蹲踞,隐见正如虎牙㦸列,舟人望而避之,乃由荆门而上是虎牙,更险于荆门也。”⑭可见荆门、虎牙二山在夷陵以东约50 里,位于夷陵与夷道县交界处之长江两岸,夷道县西北的荆门山位于虎牙山的斜对岸,虎牙山更为险峻,位于江对岸偏西的夷陵县东境,对其得名的解读《夷陵新志》与《水经注》有所不同。二山南北斜向对峙,是宜昌以东的天然屏障,亦为楚国西部要塞。

猇为虎叫声,地因此得名,应是当地一组以虎的相关特征(性)命名的地名之一,见于史籍的即有虎牙山东的虎脑背,山前的虎牙滩。《读史方舆纪要》谓:“猇亭,今宜都县西,地险隘,古戍守处也。”⑮

亭原本指建于边境供候望的简易建筑,《国语》称“畺有寓望”,秦汉时是一个负责治安、兼具驿站、行人休憩等职能的基层行政管理机构。《白虎通义》云:“谓今亭也,民所安定也。”⑯秦汉常制,十里一亭,辖域约当于一个乡而职能有所不同,刘邦曾任泗水亭长,猇亭应是一个如此性质的行政单位,韩当“与陆逊、朱然等共攻蜀军于涿乡”⑰的涿乡在辖域上应与猇亭部分、大部分或全部重叠,甚或过之,应为刘备东征的行在所在。

刘备改临江郡为宜都郡,张飞任首任太守,二人都是河北涿郡人,其于所辖夷道县下设置的一个以自己故乡命名的乡名并不令人意外。显然,此役中刘备“见身于鸡头”⑱的鸡头应是涿乡(猇亭)境内的一个更小地名。

夷道,西汉置县,《汉书·地理志》云:“夷道,莽曰江南。”班固自注:“夷道,夷水出巫,东入江。”⑲《荆州记》:“县西北有宜阳山,东南有羊肠山。”⑳郦道元谓:“夷道县,汉武帝伐西南夷,路由此出,故曰夷道矣。王莽更名江南,桓温父名彝,改曰西道。”㉑夷水即今之清江,发源并流经西南夷地区,故称夷水,于此设立的县被命名为夷道县。宋郭允蹈《蜀鉴》谓:“猇亭在今峡州夷陵县,踪迹夷灭,已不可考。”㉒说明猇亭一度析入其邻县夷陵,如此,可将猇亭锁定于宜都以西、夷道西北、临夷陵东界之长江南岸一个不大的空间内。《陆逊传》载刘备曾“先遣吴班将数千人于平地立营,欲以挑战,诸将皆欲击之,逊曰:‘此必有谲,且观之。’备知其计不可,乃引伏兵八千从谷中出”㉓,表明猇亭为一依山傍谷的开阔地,其地当在今宜都西北三十里的红花套(沱)一带,其西侧的山峦应即荆门山,或即《荆州记》所说的宜阳山,而王沈《魏书》所说的鸡头(山),位于夷陵通往宜都与夷道的山前大路上。

为实力所限,刘备弃用陆逊所忌惮的顺流直取江陵的进兵模式,选择从夷陵江南之陆路进军,驻扎于夷道县涿乡境内之猇亭,必与当地的交通和地理形势有关。如所周知,受制于自然地理形势,交通干道与城邑有很强的历史延续性,相同人文环境下发生于其地的历史事件往往相似甚或雷同,可以相互发明参证。

建武五年(29),刘秀遣征南大将军岑彭击败退守夷陵的军阀田戎,田戎逃入益州投奔成都割据势力公孙述,岑彭“留威虏将军冯骏军江州,都尉田鸿军夷陵,领军李玄军夷道”,分别留守要津以备田戎。公孙述封田戎为翼江王,建武九年,让其与任满、程泛率数万人从水路“击破冯骏及田鸿、李玄等,遂拔夷道、夷陵,据荆门、虎牙”,于荆门、虎牙修筑壁垒,架设跨江浮桥为久居攻防之计。建武十一年(35),刘秀让岑彭、吴汉、臧宫、刘歆等率汉军数万,棹卒6 万,战马五千齐集荆门,攻杀任满,生擒程泛,田戎逃往江州。㉔凿证荆门是一个能容纳10 万以上大军鏖战的旷阔地,猇亭之战一如其翻版,猇亭必在此役的主战场范围内。

北周武成二年(560),赵煚出任峡州(治夷陵)刺史,陈宣帝西征江陵,赵煚勒兵于狭州长江南岸险地“安蜀城”,与陈名将吴明澈“前后十六战,每挫其锋”。㉕

隋末唐初,萧铣崛起为建号称帝、定都江陵的强大南方割据势力,遣重兵镇守夷陵东南的安蜀、荆门二城,被李渊所署陕州刺史许绍拔除。《许绍传》谓:“江南岸有安蜀城,与硖州相对,次东有荆门城,皆险峻。铣并以兵镇守,绍遣智仁及李弘节攻荆门镇,破之。”㉖如不出意外,此荆门、安蜀二城应是刘备当时所建沿途诸屯之一。武德三年(620),许绍又袭夺江北的虎牙,使翌年李孝恭、李靖所率蜀军顺利从荆门进抵宜都,攻破萧铣手下大将文士弘数万精兵拒守的夷水防线。㉗

以上诸役之进军路线、争战之地皆可与夷陵之战相参,均是猇亭在夷陵东界至宜都西北部的力证。为了纪念陆逊这位中国历史上的杰出军事家,宜都市政府于陆城镇中心兴建了一个以其命名的文化广场,镇内的一些丘岗上密集分布有汉至六朝时期的墓群,先后抢救性发掘百余座。1985 年在刘家老屋发掘1 座三国初期大墓,墓室长达10 余米,墓葬内出土有铁兵器等随葬品,一枚代表墓主人身份的“偏将军”印章引人注目,有人推测为跟随陆逊作战的吴军将领之一。㉘

由上考可知,猇亭固然在江南,然江北说的产生与形成并非无故。梁承圣三年(554)十一月,西魏联合附魏的梁宗室、原雍州刺史岳阳王萧詧攻灭梁元帝的西梁政权,在江陵扶持萧詧为傀儡梁帝,以此宣示江陵仍为萧梁的正统所在,史称后梁。其时,无主的江南巴陵(治湖南岳阳)、武陵(治湖南常德)等郡一并落入后梁之手㉙,宜都更于此前并入西魏所置之拓州(治湖北宜昌,辖巴山、夷道、归化、夷陵4 县,北周改为陕州)㉚。

陈永定二年(558)八月,原萧梁大将、湘州刺史王琳起兵进伐控制建康的陈霸先,十月,于夏口击灭前来迎战的陈朝名将都督侯安都、周文育㉛,并将湘州军府迁至郢城以靠前指挥。十一月,亲率大军东下湓城。十二月,萧詧派大将王操袭取其空虚的长沙、武陵、南平等后方要郡。㉜

天嘉元年(560 年)二月,陈军败王琳于芜湖㉝,太尉侯瑱军一鼓作气西取郢州,江南之武陵、天门、南平、义阳、河东、宜都等郡均被陈军收复,陈霸先“分荆州之天门、义阳、南平、郢州之武陵四郡,置武州。其刺史督沅州,领武陵太守,治武陵郡。其都尉所部六县为沅州,别置通宁郡,以刺史领太守,治都尉城,省旧都尉”㉞,以吴明彻为武、沅二州督军、安西将军、武州刺史,镇常德(前述其攻安蜀城当在此时)。以孙㻛为安南将军、湘州刺史。㉟陈军南下围逼湘州,北周令贺若敦领步骑万人㊱渡江赴救湘州,让独孤盛率水军与其合兵俱进,于武陵以优势兵力击败吴明彻,夺回武州,进抵湘州。㊲陈文帝旋即以侯瑱为西讨都督,于岳阳西江口大败独孤盛军于杨叶洲,降周巴陵城主尉迟宪㊳,在与被其阻截在江南的贺若敦军的交战中却接连失利,相持年余后,主动将其放归江北㊴,江南之地悉归陈有。天嘉二年(561)四月,文帝“分荆州之南平、宜都、罗、河东四郡,置南荆州,镇河东(治湖北松滋西北)郡。以安西将军、武州刺史吴明彻为南荆州刺史”㊵。宜都郡及其属县建制与居民当在此前不久被北周悉数迁往江北,不少江南地名必自随之北迁,猇亭甚或虎脑背当于此时落户江北今地。天和三年(568),陈将江南的夷道县改为宜都县。㊶开皇七年(587),隋灭后梁,废宜都郡为宜昌县,并江北夷道县入相邻的峡州㊷,南北两夷道县及江南的猇亭从此消失,张冠李戴之江北猇亭甚或虎脑背被保留于江北的夷陵县境内,这或是破解猇亭之战江北说的密码所在。

三、马鞍山地望考

刘备兵溃猇亭,于慌乱中匆匆逃至峡中的马鞍山组织上万人马抵抗吴军,不料兵败如山倒的蜀军在气势如虹的吴军攻击面前很快又“土崩瓦解,死者万数,备因夜遁,驿人自担,烧铙铠断后,仅得入白帝城。其舟船器械、水步军资,一时略尽,尸骸漂流塞江而下”㊸,于舟中断后拒降的傅肜将军力战殉国。刘备退至秭归仓皇弃舟西逃,全赖沿途其所置驿人机智地将一路丢弃的铙铠堆烧于石门隘道,阻滞了吴兵的追击,刘备才得以逃入白帝城,免于被擒。显然,刘备系沿来路退回,马鞍山应是刘备所建数十个营垒中有险可守的一个大营,位于夷陵以西的西陵道上,才有吴军“四面蹙之”之语。《建康实录》详载其事:

(建安)二十八年春正(夏六)月,蜀军前后连五十余营,分据险地,进升马鞍山,陆逊重应接,四面攻围。闰正(六)月,大破蜀军于五屯,斩将搴旗,追奔逐北,尽败诸营,投降者万余,尽得其粮食器物。备走,逊部将孙植斩上夔道,截其径路要备,备逾山险,仅得免入于白帝城。㊹

宋王象之谓“马鞍山在夷陵县(西)六十里。”㊺元胡三省笼统说马鞍山在峡州夷陵县㊻,《湖广通志》将其定于夷陵州北九十里㊼,同治《宜昌府志》定于夷陵县北八十里,北皆当为西北之误。㊽《大明一统志》载:“马鞍山在夷陵州西北三十里,汉昭烈为陆逊所败,升马鞍山陈兵自绕即此地。”㊾谭其骧《中国历史地图集》采纳此说。诸志书所载西陵至马鞍山里距相差较大,当与所取西陵之起点、水路还是陆路、具体线路相异所致。

《后汉书·臧宫传》载前述荆门之战时谓:“(臧)宫与岑彭等破荆门,别至垂鹊山通道,出秭归,至江州。”虽不能断言垂鹊山通道为马鞍山(通道),但可断言刘备退军的路线与田戎的退军路线和臧宫、岑彭的进军路线基本相同。西末王濬以能容两千士兵的大舰队出峡,直下江南岸的西陵、荆门、夷道。梁末,益州刺史武陵王萧纪称帝于成都,领军东下与湘东王萧绎争夺帝位,被萧绎所遣陆法和于峡内击败。祯明三年(589),隋大将杨素从益州顺流东下,自巫峡与陈南康太守吕肃、陈慧纪一路发生40 余场激战,以马鞍山的争夺战最为惨烈。《南史》载:“隋师济江,慧纪率将士三万人,船舰千余乘,沿江而下,欲趣台城。遣南康太守吕肃将兵据巫峡,以五条铁销横江,肃竭其私财,以充军用。隋将杨素奋兵击之,四十余战。争马鞍山及磨刀涧守险,隋军死者五千余人。”㊿磨刀涧在宜昌西三十里江南岸之石牌镇,相对开阔,能驻重兵,是西陵峡西一个必争的军事要津,揆诸此役的战场形势,马鞍山应在磨刀涧的对岸,石鼻(簰)山、下牢溪、虾蟆碚诸险集中于此,《舆地纪胜》谓:“石鼻山,《夷陵志》云:‘后周移峡州州治于此,其山隔大江五百余仞,广袤二十里,下临江流,中有石,横六、七十丈,如簰筏,然相传但为石簰,遂泯石鼻山之称。”抗战时期著名的石牌(鼻)保卫战发生于斯,足证磨刀涧及其邻近的马鞍山是一个势在必争、可以展开较大规模作战的咽喉要地,刘备于此组织抵抗,并非完全是仓促盲目的慌乱行为。石牌无疑是探寻马鞍山地望的一个重要坐标。

郭沫若主编的《中国史稿地图集》(上册)首次将此役的马鞍山定在长阳县东南部的马鞍山。同治《宜昌府志》卷2《疆域志》长阳县“马鞍山”条载:“县东南三十里,山极高大,宽广约数十里,中峰突起,自宜都望之,形如伏马,相传汉昭烈驻师于此。”此马鞍山海拔高达六七百米,山顶开阔平缓,为平洛、磨市二镇所辖,面积近20 平方公里,前些年有学者通过实地考察发现,长阳县磨石镇流传着众多与夷陵之战相关的地名和传说故事。如马鞍山“走马岩”有刘备登山寻找突围之路时留下的马蹄窝等。因此,力主此战发生在长阳县东南30 里磨市镇之马鞍山,刘备系由此经长阳逃往白帝城。

笔者认为,此说存在诸多破绽。长阳马鞍山位于宜都城南约60 里,与刘备从白帝城、夷陵一路设营进兵至夷道猇亭与陆逊对峙,随后分兵南击驻守夷道县邑孙桓军的军事态势与地理形势完全不符;被火攻突袭所败,刘备溃军逃跑路线的选择余地不大,更不可能迎着正凶猛攻击前进的强悍敌军及蔓延的火海,跨过夷水,逃逸至此马鞍山组织上万人抵抗?马鞍山如此高峻阔大,四周峭壁嶙峋,已溃作一团的蜀军如何于仓卒间在此地排兵布阵组织抵抗?吴军一时哪有那么多军队从四面围攻蜀军?刘备军如何与其花了半年多时间建立起的庞大供应线保持有效联系?粮草甚至饮水如何供给?惨败后的刘备如何能鲁莽地穿越西陵峡南岸蛮荒陌生、崇山深壑的漫长巫山山地,然后跨越长江从上夔道逃入白帝城?惨死马鞍山的万余将士尸体如何逆动漂流到峡江之中?傅肜何以在峡江中以舟兵为刘备断后?凡此种种,都与此役的实际战争进程、地理形势和逻辑相悖。况且,此说根本没有可靠的历史文献与经得起查验的史迹支持,上引同治《宜昌府志》的作者在撰此条文字时审慎地选择了“相传”二字,尚且不敢言及具体战事,《长阳县志》更对此未置一词。不难判断,其地存在着如此多的民间传说与长阳距夷道、猇亭、宜都较近并深受《三国演义》、三国戏曲与不断演绎的民间三国传说影响有关,其中还含杂有不少虚构的关兴、张苞护主故事。再说,长阳一直是中游通往湘西之要道,此役前后数千年间,从未有过从益州东进弃三峡而行江南长阳道之行军与征战,当地原始居民也不知经历了几世几劫,何来千余年的可信传说。

笔者认为,长阳马鞍山或为《太平寰宇记》及前述《荆州记》所载宜都以南六七十里的羊肠山:

羊肠山在县南七十里,高一千三百丈,其山盘屈如羊肠之状,盛弘之《荆州记》云:登羊肠望见南平、沮、漳,自巴陵左右数百里皆见此山。

不难发现长阳马鞍山所处的地理位置、规模体量与羊肠山相仿佛,其马鞍山之名当来自后世改名,进一步佐证其与马鞍山之战扯不上关系。

关于石门的地望,《水经注》载:“江水又东,迳石门滩,滩北岸有山,山上合下开,洞达东西,缘江步路所由,刘备为陆逊所破,走迳此门,追者甚急,备乃烧铠断道,孙桓为逊前驱,奋不顾命,斩上夔道,截其要径,备逾山越险,仅乃得免……(经)又东过秭归县之南。”《蜀鉴》云:“今归州巴东县有石门山,山有石径,深若重门,刘主为陆逊所破,烧铠断道然后得免。”其地可锁定于秭归至巴东县间的长江北岸。

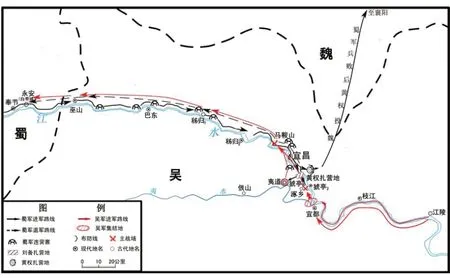

夷陵之战路线图,宜城市博物馆詹世清绘