东北沦陷时期朝鲜移民“安全农村”探析

段永富,李冬雪

(哈尔滨师范大学 历史文化学院,黑龙江 哈尔滨 150025)

九一八事变后,中国东北沦陷,伪满殖民统治政权的建立对日本的殖民侵略起到强大的政治庇护作用。此后,朝鲜总督府通过“满铁”代理机构“东亚劝业株式会社”(东劝),在中国东北建立起五处“安全农村”,收容九一八事变后进入中国东北的朝鲜半岛“大日本帝国臣民”及受水灾等影响的朝鲜流浪移民。该问题在表面上看是日伪当局对朝鲜移民的安抚和救济,其实质则不然。

此前国内学术界对此问题的关注多置于东北沦陷史研究作品中做概要性描述。孙春日《“满洲国”时期朝鲜开拓民研究》(延边大学出版社,2003年)一书,是研究该时段“安全农村”朝鲜移民的重要成果。该书论述了不同历史时期日本建立朝鲜移民安全农村的概况。郑光日《日伪时期东北朝鲜族“集团部落”研究》(延边大学2010年博士论文),对朝鲜移民“集团部落”建立的流程、运作方式、分布及危害等进行了概述分析,但作为朝鲜移民“集团部落”前身的“安全农村”,其建立的背景、过程、实施状况及危害等涉及较少。本文拟以朝鲜移民“安全农村”为研究对象,以揭示日本利用其侵占东北水田,进行殖民侵略的本质。

一、“安全农村”建立因由

日伪时期建立朝鲜移民“安全农村”,是日本殖民统治东北农村的重要组成部分,其中既包括对东北进行经济掠夺,也存有消弭东北抗日队伍的考量因素。

(一)安置新增朝鲜移民及收容流民,维护殖民统治

由于地缘相近、文化相通及生活贫苦等因素,朝鲜移民自清朝以来陆续迁入我国东北地区,在延边等地形成了规模较大的聚居地。据统计,1930年在中国东北的朝鲜人数为607,119人。[1](P28)九一八事变爆发后,由于朝鲜国内人口过剩及日本侵略中国东北的推进,自由迁入的朝鲜人持续增加,平均每年达到5~6万人”。[2](P311)

此外,1932年8月7日,松花江爆发了有史以来的巨大洪水灾害,哈尔滨道外区被洪水淹没,附近的朝鲜移民纷纷寻求避难场所。据朝鲜方面调查显示,截至当年9月2日,水灾给哈尔滨及周边地区的朝鲜移民造成损失约达3.05万元。[3](P216)一时间,大量朝鲜难民流离失所,原本贫苦的生活更加雪上加霜,一些无所事事者铤而走险,盗匪、走私等非法活动无所不为,成为社会极不稳定的因素。[4](P592)日伪当局认为,“借收容流民,建立‘安全农村’,实为良好机会”。[5](P11)由此可见,日伪当局此举并非纯粹的慈善之举,而是借救济之机,为维护殖民统治,稳定社会治安,笼络民心打出的一道政治王牌。

(二)彻底断绝朝鲜移民与抗日武装部队关系

1910年“日韩合并”后,在日本的殖民压榨下,许多朝鲜贫苦农民和独立运动者、朝鲜共产党等流亡东北,从事水田开发及抗日运动。他们在移居地建立抗日武装,宣传抗日思想,抗日队伍与朝鲜移民间建立了密切关系,在物资和人员补给方面,朝鲜移民始终成为抗日武装的坚强后盾。[6]

九一八事变后,一些朝鲜移民不仅参加中国抗日斗争,还肩负着本民族独立的双重使命,成为东北抗日力量的重要组成部分。“延边地区的和龙、延吉、汪清、珲春四县是东北最早建立抗日游击队和根据地的地区,至1933年初,延边游击根据地人口约有2万人,其中95%为朝鲜族,[7](P286)游击队员有360余名,其中朝鲜族占90%以上。[7](P279)详见表1。

表1 1933年8月延边地区反日团体民族情况表[8](P279)(单位:人)

东北抗日武装斗争初期,朝鲜移民聚居区是反日活动最活跃的地区,游击队骨干成员朝鲜人占绝大多数比例。朝鲜民众不仅积极参加反满抗日活动,而且自发为中国东北地区的抗日武装力量提供物资援助和情报,这严重威胁了日伪在东北的殖民统治,因此,日伪当局将朝鲜抗日武装视为心腹之患,彻底断绝朝鲜移民同抗日武装力量的关系是日伪当局的头等大事。

(三)利用朝鲜农民开发东北水田

近代日本资源有限,适合耕种的土地资源更是极为匮乏,粮食难以自给。为保证粮食供给及扩大战争,日本在台湾、朝鲜等殖民地实施粮食增产计划,以求“以战养战”。通过农业试验、品种及工具改良、施用化肥等先进技术手段,努力提高农业生产力。[6]因此,九一八事变前,日本就曾在“满铁附属地”和关东州进行农业移民试验,试图解决长期存在的粮食危机。

1915年,日本将山口县爱宕村和川下村的19户农民,招募入殖关东州金州县大魏家屯,试验种植水稻,取名为“爱川村”。[5](P5)日本企图通过给予农业移民优厚生活补贴等方式,吸引其到中国东北进行水田开发试验,以解决国内的粮食紧张问题。然而由于东北气候寒冷,农业投入不高及农民获益不大等原因,日本试验移民最终以失败而告终。

与试验移民所不同的是,朝鲜移民自迁入中国东北以来,凭借丰富的水稻种植经验及勤劳精神,在该地发展寒地水稻种植获益很大。九一八事变后,日本通过伪满傀儡政权,设置朝鲜移民“安全农村”,集体收容朝鲜移民,并出台“自耕农创定”计划,企图将朝鲜移民牢牢束缚在日伪当局掌控的土地上,达到利用其开发东北水田稳定粮食增长及消弭反满抗日运动的双重目的。

二、“安全农村”的建立及建设

依据上述险恶目的,日伪当局确定了把朝鲜移民集中起来进行统治的方针。1932—1935年,“东亚劝业株式会社”在朝鲜总督府的资助下,在中国东北先后建立了铁岭、河东、营口、绥化、三源浦五个“安全农村”。

(一)“安全农村”选定标准

日伪当局打着解决朝鲜农民生活问题的幌子,同时将其束缚在日本殖民会社的土地上,实现“自耕农创定”。“安全农村”选定的首要条件是土地适合耕种。五个农村选定之地,皆处于水源充足、气候温暖、地势平坦的地方,且除营口“安全农村”外,都属于土壤肥沃,适宜或已有水田耕种经验之地。营口“安全农村”土质含盐成分高,但因位于辽河下游与辽东湾之间,可用大水漫灌进行除盐,加之过去一直荒废,土地价格低廉,因而被选中。

“安全农村”选定的另一个条件是要在抗日武装活跃的地区。九一八事变后,朝鲜移民同东北抗日武装关系密切,为其提供丰富的物质援助,沉重打击了日本侵略者的嚣张气焰,日本将朝鲜移民看作“赤化的祸根”,欲借“安全农村”将朝鲜移民同抗日武装割裂开来。如三源浦“安全农村”所在的柳河县,是著名的朝鲜族抗日根据地。九一八事变爆发后,中国共产党联合朝鲜抗日组织建立抗日根据地,并于1932年8月4日组织了海(龙)柳(河)工农义勇军,11月改编为海龙游击队,活跃于通化、柳河、金川(现辉南)、临江等地,[9](P188-189)逐渐成为东边道地区反日运动的基地,被日伪当局视为心腹之患。

为此,日本推出“安全农村”选定标准:1.安全保障,附近有日满军警驻扎,且近距离内可以进行警卫;2.适宜农耕地区,附近可从事农业生产,耕地300町步以上(町步为日本面积单位,1町步=10反≈1公顷),总面积400町步以上;3.生产和生活保障,有灌溉水源和煤炭,具备生产的必备条件和保障生活所需;4.有充足的耕地容纳新移民或附近村落其余农民;5.交通便利。[6]

依据上述条件,日本选定了伪奉天省铁岭县乱石山(“满铁”本线)、伪滨江省珠河、延寿县之间(中东铁路绥滨线)、伪奉天省营口县田庄台(奉山铁路支线)、伪滨江省绥化县(滨北线)、伪奉天省柳河县三源浦(奉吉线)五处地点建立“安全农村”,将东北各地的朝鲜移民集中起来进行统制。

(二)“安全农村”建设情况

土地选定后,“东劝”即着手制定“安全农村”建设规划。伪满洲国的建立为日本霸占东北土地彻底扫除了障碍,土地商租权问题得以“解决”。“安全农村”所需土地,都是在关东军、伪满洲国以及当地政府的斡旋下,由“东劝”商租或侵占伪满洲国政府公有地及中国地主私有地。这些土地,名义上是“商租”或“收买”,但实际上都是以低于市价的超低价格强取豪夺的。

铁岭“安全农村”建立最早,于1932年耗资21万余元(其中由朝鲜总督府补助71,614元,由“东亚劝业株式会社”出资143,228元)建成。[10](P144)建立之初,计划收买720町步土地,含600町步已耕水田及120町步旱田。但在实际执行过程中,土地收买遇到种种困难,并未达到预期效果。其一,因当地朝鲜农民佃种的水田所有权关系复杂,原住民不能及时撤出,致使土地盗买过程中发生了经济纠纷。[11](P440)其二,当地人民群众和抗日武装对日本盗买土地的行为不断进行各种形式的抵制,致使土地收买进度缓慢。截至1932年末,仅盗买土地425.97町步,[12](P520)到1933年5月末,盗买土地532.953町步,[13](P550)至1934年11月末,盗买土地657.69町步。[4](P589)1935年,该村扩建第二期工程,计划盗买170町步土地,其中计划扩展水田160町步,新建农房20栋,拟收容朝鲜移民80户400人。[14](P599)

河东“安全农村”建于1933年,也是由朝鲜总督府补助加“东劝”共同出资,总计80万元,计划盗买土地2,470町步,其中已耕水田780町步,旱田1,260町步,荒地430町步。[10](P147)该“安全农村”所占土地原属当地中朝农民的已耕地,为“补偿”原住民的迁移费、移住地土地商租费以及建立费等,由中日相关人员组成“土地及建筑物评价委员会”,最终以上等水田每垧120元(单位为哈大洋,伪满币1元兑换哈大洋1.25元),上等旱田每垧90元的价格达成协议。[3](P148)至该年9月中旬,收买水田704.99町步,旱田796.18町步,荒地364.58町步,共计1865.75町步。[10](P69)

营口“安全农村”建于1933年,1937年后与附近村落合并称“荣兴”村。营口“安全农村”规模最大,最初计划盗买土地2,580町步,其中水田1,920町步,宅地及菜地80町步,余580町步做其他用途。[10](P151)该农村选定地多年被海水浸泡,土壤含盐量高,原本不适宜耕种,土地几近荒芜,土地收买目标很快达成。[4](P585)

绥化“安全农村”建于1934年,1940年1月改为“兴和”农村。由“东劝”出资21万元,朝鲜总督府出资14万元,总计35万元在绥化盗买土地1,100町步,其中旱田750町步,荒地350町步,计划建成后开拓水田1,000町步,宅地及贫瘠地100町步。该村土地原约为40名汉族地主所有,经地方官员“斡旋”,以缔结商租契约方式盗买。但耕种初年由于受“北满”水害影响全部减收,全年只收获约3,000石粮食。[4](P591-593)

三源浦“安全农村”位于伪奉天省柳河县,当地朝鲜族抗日武装活跃,原不适合安置流民,但为彻底断绝抗日游击队在鸭绿江流域的抗日活动,日伪当局将朝鲜流民集中该地,以隔绝其与抗日武装的联系。[14](P605)

土地收买及原住民搬迁等准备工作进行到一定程度时,“东劝”即着手进行灌溉及排水设备、土地改良、住宅建设、朝鲜移民收容等工作。铁岭、河东、绥化、三源浦四地可直接耕种水田,营口由于土壤含盐量较高,需用大水漫灌进行除盐工作。此外,各“安全农村”由于扩建也需改善灌溉及其他农业设备,土地收买费以外的建设费大部分花费在此类设备上。[11](P441)

与土地盗卖同步进行的还包括迁入朝鲜移民,具体情况如下:

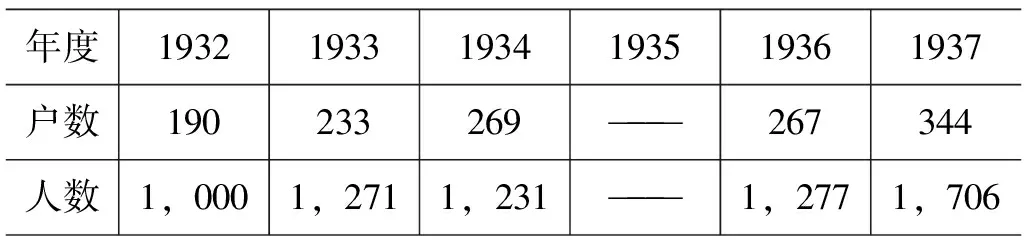

铁岭“安全农村”主要收容在“满铁”沿线避难的朝鲜人。该“安全农村”最初计划设置8个部落,每个部落收容30~40户,共计收容250户、1,250名朝鲜移民。预计每户分配2.4町步水田,0.05町步旱田及宅地。[13](P550)此后各年,铁岭“安全农村”陆续迁入大量朝鲜移民,见表2。

表2 铁岭“安全农村”实际收容朝鲜移民情况表(1)各年数据分别源自『朝鮮総督府施政年報』,1932年第520页、1933年第551页、1934年第590页、1935年第600页,1936年第628页。

河东“安全农村”主要收容“北满”尤其是哈尔滨附近的朝鲜移民。原定设20个部落,每部收容50户,共计1,000户、5,000人,每户分配2町步水田,旱地、宅地若干。[13](P541)至1934年初,河东“安全农村”共收容村民869户,3,470人。后因出现退村者及新生儿,至1934年末,该村实际人口为851户、3,485人,劳动者与非劳动者比例为6:4。[10](P149)1936年3月末,该农村收容朝鲜农民789户、3,372人。[14](P590)1937年,该农村收容朝鲜农民683户、2,929人。[15](P618)该农村为严格控制村民及利用朝鲜农民开发水田,规定一旦发现有对现行政策不满或主要劳动力死亡之家庭,即勒令退村,因此人口始终未达预期计划。

营口“安全农村”主要收容散在“南满”各地及安东(现丹东)一带的朝鲜流民。计划设置14个部落,其中每部落收容流民60户的计12个,另设80户、120户的部落各1个,总计收容朝鲜流民920户,每户分配水田2.4町步,宅地及其他土地0.1町步。[4](P585)

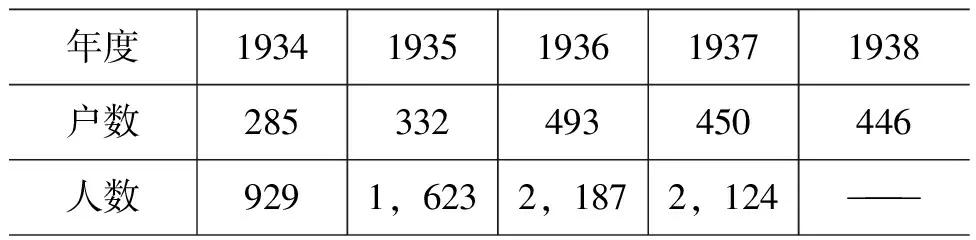

因营口“安全农村”土质较差,新辟农田需进行除盐工作,即便水稻种植后,也需多次换水除盐,在技术上十分困难,因此开田及收容流民情况较其他村进展缓慢。1935年,再次扩建第二营口农村,计划盗买土地3,000町步,其中2,400町步辟为水田,收容朝鲜流民1,200户,平均每户分配水田2町步。[14](P594)因而人口迅速增长,见表3。

表3 营口“安全农村”实际收容朝鲜移民情况表[17](P205-206)

绥化“安全农村”收容从哈尔滨迁出的朝鲜难民,包括齐齐哈尔、海拉尔、北安镇等地,计划收容400户、2,000人,每户分配水田2.4町步。[4](P592)由于地价低廉、水源丰富,1935年扩建第二期,收容受松花江水灾影响的朝鲜农民,次年4至5月又收容从朝鲜新迁来的农民99户、554人,见表4。[14](P603)

表4 绥化“安全农村”收容朝鲜移民情况表(2)各年数据分别源自『朝鮮総督府施政年報』,1934年第592页、1935年第603页、1936年第632页、1937年第650页、1938年第699页。

三源浦“安全农村”主要收容在奉天附近的朝鲜流民。因该村规模最小,计划收容朝鲜流民200户、1,000人,每户分配水田2町步、宅地及菜地0.1町步。1935年初建时,实际收容朝鲜佃农176户,次年3月,增至177户、854人。[14](P605)1937年3月末152户、755人。[15](P634)1937年177户、866人。[16](P322)

三、“安全农村”的机构设置

“安全农村”与朝鲜移民自然村落不同,是日伪当局为彻底断绝朝鲜移民与抗日武装的联系而强制建立的。虽然日伪当局一直标榜“和谐共荣”并进行美化宣传,但“安全农村”暴露出的本质,实与法西斯“集中营”无异。下面以营口“安全农村”为例进行本质剖析。

(一)对村民集中管制的农务契联合会

为更好地管理“安全农村”,“东劝”规定各部落先是由各户户主组成农务契,作为处理农村事务的基层组织。再由各农务契组成农务契联合会,负责统辖各契工作。

1937年,营口“安全农村”的教育、卫生等公共事务移交给“荣兴村”村公所处理,而农务契联合会则负责对朝鲜移民的农地进行管理经营。[17](P214)

农务契联合会负责业务包括:土地等的经营管理、营农资金的贷付及收回、农事指导奖励及副业管理、农产品的保管、农产品加工及销售、家畜改良及繁殖防疫、代行满鲜拓殖株式会社业务等。联合会设会长、副会长、理事各1名,事务员、技术员若干名。《农村农务契联合会会则》称:会长由各契长产生,由监督官厅批准。会长掌握岁入岁出预算、会费征收、岁入岁出决算等项权利[8](P1070-1071)

表面看,农务契联合会颇似农村基层自治组织,但实际上监督官厅,即日本驻东北各地领事馆具有各契长、理事的任命决定权,通过此举,日伪当局将农务契联合会牢牢掌控在自己手中,实质操纵了农村基层组织及村民生产生活,从而严密控制朝鲜移民生活的方方面面。

(二)高压统治村民的警备机构

日伪当局建立“安全农村”的目的是彻底断绝朝鲜移民与抗日武装的密切联系,因此在“安全农村”内严加警备。“安全农村”距离营口市街较近,建立之初即派警察严加防范,同时各村之间架设警备电话,方便通讯联络。该村建成后,营口警察署即派25—30名警察常驻于此。此外,村内的日常警备则由关东军大石桥守备队及伪满洲国公安队负责。到了1933年9月10日,日伪当局又安插日本在乡军人40户、181人入驻,这些荷枪实弹的退伍军人,平时从事农业生产,战时从事警戒。[10](P68)同时,日伪当局又在村落中选拔青壮年组成自卫团,由日本警察指导训练,强化警备力量,据统计,截至1941年,营口“安全农村”豢养的自卫团成员高达3,600名。[17](P221)

为加强警戒,日伪当局还在“安全农村”外围建立高2米、上宽1米的围墙,墙外挖有5米宽的水渠,既解决用水问题,又做防御屏障。中央部落至各部落间建有放射状警备道路,昼夜巡逻,监视朝鲜农民的动态,收集抗日武装情报。[8](P1075)在日伪军警的高压防范下,村民没有任何人身自由,生产、生活受到严密监视和高压管控,如同监狱中的囚徒一般。

(三)实施奴化教育的道场

九一八事变后,为彻底根除朝鲜人民的反日思想,日伪当局强行将其纳入日本“皇民化”教育体制中。1937年“新学制”颁布后,在“满”朝鲜人兴办的私塾、学堂一律被取缔,原有的教育方针和教学内容被取缔,取而代之的是朝鲜总督府编纂的奴化教材,授课语言全部使用日语,将日语定为“国语”,将日本史定为“国史”,教员必须由日本人和亲日朝鲜人组成。除教授体操、日语、算数外,还加设补习科,传授农业知识并进行水田耕作实习,[18](P61)方便日后从事水田耕种。日伪当局通过上述强制手段,将朝鲜移民“安全农村”的教育大权牢牢掌握在自己手中,从培养“帝国臣民”意识入手,以此达到从思想上把控之目的。

通过上述举措,日本将“安全农村”打造成实施“皇民化”教育的道场,后遍布东北各地的“集团部落”均以“安全农村”为“范本”,成为日本操纵东北农村的有力工具。

四、历史透视下的“安全农村”

朝鲜移民“安全农村”虽然在客观上收容了部分流民,使其拥有了固定居所,安心从事农副业生产,但日本推出此举的目的,绝非为了“救济”流民,而是一项长期统治东北农村的险恶计划。

(一)统制朝鲜移民的政治手段

日伪当局通过在朝鲜移民“安全农村”内设置自卫团、警察署等机构严密监视农民行动,将移民与抗日武装关系断绝,更是通过推行“皇民化”教育,将其打造成对朝鲜移民实施殖民统治的“集中营”。

日伪当局建立“安全农村”的出发点始终是“治安”问题,因此“安全农村”均选在交通要道或抗日武装活跃地区。日伪当局打着“保护”朝鲜移民的幌子,在“安全农村”派驻大量日伪军警驻扎,由日本在乡军人和自卫团负责部落治安。如河东“安全农村”有40名警察常驻;[13](P545)营口“安全农村”有25名警察,并组织3,600余人的自卫团;[17](P221)三源浦“安全农村”因抗日武装频繁,除常驻日伪军警200余名外,尚有汉族自卫团20余名,朝鲜自卫团100余名。[19](P45)看似例外的是铁岭“安全农村”,该村虽仅有3名常驻警察,但原因显而易见:因其靠近“满铁”本线,完全有条件随时调动大量警力镇压突发事件。[13](P552)不仅如此,“安全农村”四周还挖有水壕、建有土墙、碉堡、铁丝网等,广大朝鲜移民俨然是监狱里的囚犯,人身自由受到严格控制。

(二)掠夺粮食资源的工具

九一八事变后,日伪当局利用朝鲜移民耕种水田,这部分移民多是受雇于中国地主的佃农,既缺乏土地又缺乏资金,日伪当局于是规定,将一定数量的土地或资金贷给他们,只要在期限内偿还本息即可拥有土地所有权。这一举措对世代没有土地,常年受地主盘剥的朝鲜移民来说具有极大的诱惑力。

但“安全农村”内朝鲜农民债务负担沉重,不仅要偿还购买土地的本息,还要承担农村常驻人口补贴、水利费、灌溉水路保护及修理费、土地改良费、农具、耕牛购买费,以及种子贷款、肥料费、公共设施建立费等农村维持管理的一切费用。[18](P59)农民偿还借款平均在10年左右。一般情况是,多数农民不仅无法偿还当年的借款,还背负了沉重的债务负担,每到春耕时,不得不向日本殖民会社借贷,年复一年的债务,农民永无翻身之日。详见表5。

表5 1938-1942年各“安全农村”偿还情况表[22](P314-315)(单位:元)

上表可见,偿还总额早已十倍、百倍于“安全农村”建立之初投入的费用,然而朝鲜农民拥有土地问题依然未能解决。而日伪当局通过此项政策,不但捆住朝鲜农民安于生产,还通过高额利息达到了经济盘剥的目的。

另外,为提高农作物单位面积产量,日本进行了大量科学实验,如改良水利设施、培育良种等。日本的科学实验和农事指导,在客观上使水稻单位面积产量有所提高,但朝鲜移民并未从辛勤的劳作中获得收益,其耕种所得多被农务契联合会以统一管理的名义低价收购,运往日本或用于扩大战争。此外,日伪当局还鼓励农民用粮食抵扣各种债务借款。[8](P1069)由于日伪当局强制压低收购价格,农民辛勤所得非但不能获得收益,甚至很难糊口充饥。

(三)“集团部落”的范本

“安全农村”在断绝朝鲜移民和抗日武装联系方面成效显著。作为“集团部落”的“范本”,“安全农村”模式在东北广泛推广。朝鲜“集团部落”主要有两种类型,一是由朝鲜总督府资助“东劝”在延边地区建立,收容朝鲜流民从事农业生产;二是由伪满洲国建立,从“间岛”推广到东北各地农村,实现“归屯并户”,杜绝“匪区”内人民居住。

朝鲜总督府建立的“集团部落”共分三期,至1935年,第一期建立9个部落,收容840户、4,413人;第二期建立15个部落,完成14个部落建设,收容1,463户、7,679人;第三期建立5个部落。[20](P186)至1936年6月末,朝鲜总督府建立的“集团部落”共收容2,933户、16,469人。[9](P612)

在此基础上,伪满洲国分三期大力推行“集团部落”建设,第一期计划建设25个部落,收容2,504户;第二期计划建设31个部落,收容3,690户;第三期建立36个部落,收容3202户。然而,由于当地农民的强烈反对及抗日武装的袭击,各期工程未能如期完成,至1934年10月末,第一期工程仅建成14个部落,收容1721户。[21](P185-186)

自1934年起,伪满洲国将“归屯并户”“集团部落”从延边地区扩展至东北各地及热河地区。截至当年6月末,东北“集团部落”多达73个,收容3.4万余人,侵占东北土地2.3万余町步,见表6。

为严密控制东北广大农民,日伪当局在“集团部落”内设置正、副部落长,设立自卫团和警察署,实施保甲连坐制度。在部落外建有壕沟、土墙、碉堡、铁丝网等,成为高压统治下的法西斯难民营。(3)有关集团部落数量的研究,王希亮在《日本侵华南京大屠杀研究》(《日本侵华南京大屠杀研究》2023年第1期)一文中认为,截至1938年 末,东北全境共建立集团部落13451个。

日伪当局建立的朝鲜移民“安全农村”,从表面上看是为了收容朝鲜流民,并使其成为长久依附于土地上的自耕农,但实际上,这不过是日伪当局冠冕堂皇的美化宣传而已。“安全农村”的朝鲜移民背负着沉重债务负担,非但没有过上幸福“安全”的生活,获得土地所有权,反而因极度贫困,在死亡线上挣扎。在日伪当局的殖民统治下,日本通过自卫团、警察署等高压机构,对“安全农村”内村民进行高压统治,同时对广大农民实施奴化教育,“安全农村”俨然成为了朝鲜移民的人间地狱。