槟榔生物碱致癌性、致口腔黏膜下纤维化及兴奋作用等活性研究进展

张晶,代佳慧,代文婷,王世萍,康效宁,吉建邦

1(海南省农业科学院三亚研究院,海南 三亚,572000)2(海南省农业科学院农产品加工设计研究所,海南 海口,570100)3(海南省崖州湾种子实验室,海南 三亚,572000)4(海口市槟榔加工研究重点实验室,海南 海口,570100)

槟榔是热带棕榈树槟榔(Arecacatechu)的果实,广泛种植在南亚、东南亚等国家以及我国南部的热带、亚热带地区。印度是全球最大的槟榔生产国,其次为中国、印度尼西亚、缅甸等国家。据估计,全球约6亿人嚼食槟榔产品[1],嚼食槟榔能使人产生轻微的兴奋性和欢快感,同时还可缓解精神紧张达到兴奋的作用。鉴于消费人群众多,咀嚼槟榔被认为是尼古丁、酒精、咖啡因之外的第四类精神上瘾行为[2]。

槟榔含有多种化学成分,主要包括多酚、粗纤维、生物碱、黄酮类化合物、矿物质等[3]。其中生物碱是槟榔的特征成分,槟榔是棕榈类植物中唯一含有生物碱的植物[4-5]。槟榔中生物碱种类众多,各生物碱的含量、结构、作用也不尽相同,生物碱的含量与槟榔产品的成瘾性和致癌性密切相关[6]。槟榔生物碱同时具有促进胃肠道消化、驱虫灭螺、抑菌、抗抑郁等的正面作用及破坏口腔黏膜成纤维细胞、致口腔黏膜下纤维性变、生殖系统毒性等的负面效应。

本文综述了槟榔生物碱种类、结构,生物碱致癌性、致口腔黏膜下纤维化、兴奋作用及毒性等的研究现状。了解槟榔生物碱的含量、作用等为后期槟榔产品安全标准的制定及槟榔产品“减害增益”、“致癌途径阻断”、“功能成分利用”等研究的开展提供线索、靶点和方向,具有重大的科学意义。

1 槟榔生物碱的种类

槟榔中生物碱种类众多,主要是吡啶类生物碱,含量约为0.3%~0.7%。早在1950年,学者们就在槟榔中发现了4种生物碱,分别为槟榔碱(0.30%~0.63%)、槟榔次碱(0.31%~0.66%)、去甲槟榔碱(0.03%~0.06%)和去甲槟榔次碱(0.19%~0.72%)[6]。其中槟榔次碱和去甲槟榔次碱为槟榔碱和去甲槟榔碱的水解产物。这4种生物碱被认为是槟榔中的主要生物碱,与槟榔的健康性、成瘾性、致癌性等密切相关[2,6-7]。目前研究多集中在这4种生物碱分离纯化及测定方法的探索。郭晓杰等[8]采用超高效液相色谱-三重四极杆串联质谱建立了槟榔籽中主要生物碱同时测定的方法。高晓婷[9]利用多级错流提取、氢溴酸结晶法分离纯化,高效液相色谱-质谱技术对槟榔碱进行定量分析。还有学者分析了加工方式及产地对槟榔碱含量[10-11]。JAIN等[12]和CAO等[13]对来自不同国家和地区的的槟榔加工产品中生物碱含量进行定量分析,发现不同槟榔加工产品的生物碱相对含量差异较大。由于槟榔产品种类繁多,有关槟榔产品中生物碱含量的全面报道极少,还有待进一步完善。

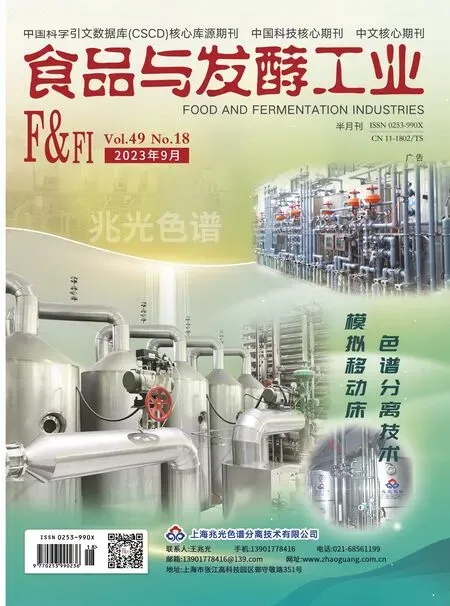

随着分离手段的改进和检测技术的提高,更多种类的生物碱被学者们发现。PENG等[5]发现吡啶类生物碱是槟榔中的特征代谢物。徐航等[14]利用非靶向代谢组学技术在槟榔中发现槟榔次碱己糖苷的存在。TANG等[15]利用红外光谱仪、1H和13C核磁共振波谱仪从槟榔中鉴定了3 种新的生物碱。CAO等[16]利用红外、紫外、核磁等鉴定出了2 种新的生物碱。目前报道的相关槟榔碱结构见图1。生物碱作为槟榔的主要活性成分,其种类和结构仍需要进一步挖掘研究。

图1 槟榔生物碱的结构Fig.1 The structures of areca nut alkaloids

2 槟榔生物碱的致癌性

2.1 槟榔碱致癌分类

2020年,国际癌症研究机构邀请来自10个国家的20位科学家对槟榔碱致癌性进行评估,认为槟榔碱“可能对人类致癌”,将其划分为2B类致癌物[17]。致癌物分为1类、2A类、2B类和3类4种。1类致癌物对人具有致癌性,即其对人类致癌的证据充分,包括烟、酒精、中式咸鱼、苯并芘等;2A类致癌物对人很可能致癌,即对人类致癌的证据有限,同时在动物中的致癌证据充分,包括高于65 ℃的热饮、硝酸盐、亚硝酸盐、油炸、高温排放环境等;2B类致癌物对人可能致癌,即相关物质对人类致癌的证据有限,同时在实验动物中的致癌证据不足,包括氯仿、亚洲传统腌菜、槟榔碱等;3类致癌物对人致癌性不可归类,即相关物质对人类致癌的证据不足,而在实验动物中的致癌证据不足或有限。TSAI等[18]的研究结果认为槟榔碱可触发人类上皮细胞的DNA损伤反应,诱导 DNA链断裂、染色体畸变和姐妹染色单体交换,抑制p53和DNA的修复,促进口腔癌的发生。KEVEKORDES等[19]的研究结果表明槟榔碱可以引起人类淋巴细胞中微核数量的增加[19],这些研究结果均有力地证明了槟榔碱对人原代细胞和培养细胞的致癌作用。根据国际癌症研究机构2012年100E卷的内容——人类致癌物综述,槟榔碱可增加小鼠总肿瘤的发生率、诱导恶性食道肿瘤,槟榔碱还可诱导大鼠良性食道肿瘤和舌肿瘤[20]。目前仅有有限的证据证明槟榔碱对动物的致癌作用,没有任何数据表明槟榔碱对人的致癌作用,因此将槟榔碱列为2B类致癌物。

致癌物广泛存在于日常生活中,需要客观、理性、科学地对待,同时致癌性的研究是不断完善的,关于槟榔碱的致癌性仍需进一步研究,例如槟榔碱的安全性评价,包括危害物含量及暴露水平等、槟榔致癌途径的阻断等。

2.2 亚硝胺衍生物的产生

亚硝胺衍生物的产生是槟榔生物碱致癌作用的主要诱因之一。人们咀嚼槟榔时,口腔和胃中的细菌产生一氧化氮,槟榔中的生物碱在一氧化氮的存在下形成大量和高度复杂的亚硝胺代谢物。

槟榔中的主要生物碱槟榔碱的亚硝化主要产生4种N-亚硝胺代谢物,分别为N-亚硝基去甲槟榔碱、N-亚硝基去甲槟榔次碱、N-(甲基亚硝胺)丙腈、N-(甲基亚硝胺)丙醛[21]。槟榔碱在肾脏中发生N-氧化,经过谷胱甘肽结合和双键还原形成巯基酸[22]。MNPA还可能会进一步生成N-(甲基亚硝胺)3-羟基丙醛和N-(甲酰基亚硝胺)丙醛衍生物,每一种衍生物又会产生几种重氮氢氧化物衍生物[23]。研究小鼠尿液的代谢物,发现槟榔碱在肝脏和肾脏中代谢形成槟榔次碱、槟榔碱N-氧化物、槟榔次碱N-氧化物、N-甲基山核桃酸、槟榔次碱甘氨酸、槟榔次碱硫醇酸等。同时,槟榔咀嚼者的唾液和尿液中也检测到这些衍生物,这些化合物是致癌的主要原因[24]。此外,槟榔产品中一般含有熟石灰,在熟石灰的碱性作用下,槟榔碱和去甲槟榔碱分别水解生成槟榔次碱和去甲槟榔次碱。槟榔生物碱形成亚硝胺衍生物的代谢途径见图2。

图2 槟榔中生物碱的代谢途径Fig.2 Metabolic pathways of alkaloids in areca nut

3 槟榔生物碱致口腔黏膜下纤维化

口腔黏膜下纤维化(oral submucous fibrosis, OSF)是一种口腔黏膜疾病,在咀嚼槟榔的人中最常见。目前学者们一致认为咀嚼槟榔是导致OSF的主要病因[25],OSF发生原因与咀嚼槟榔的习惯、频率、持续时间等有关[26]。OSF是一种进行性疾病,涉及固有层和口腔黏膜下的纤维化变化,可能扩展到咽部和食管上部,同时伴有上皮细胞的炎症反应,具有癌变倾向[27]。临床表现主要有口腔上皮萎缩、黏膜逐渐变硬、变白、进食辛辣或刺激性食物有灼痛感、味觉缺陷、唾液过多或减少、溃疡、张口受限等[26]。

目前OSF的发病机理尚未完全确定,根据大量临床、流行病学数据和病例分析,普遍认为这是一种多因素引起的疾病。OSF发病机制的特点是胶原蛋白沉积和降解之间的不平衡[28],即细胞外基质蛋白(胶原蛋白)产生的增加及降解的减少导致口腔软组织胶原蛋白含量增加,胶原蛋白的过度积累导致病理性纤维化[29]。在OSF的发病机制中,槟榔生物碱主要通过刺激成纤维细胞、干扰口腔组织中细胞外基质动态平衡、调节生长因子和细胞因子等途径促进胶原蛋白合成和沉积、成纤维细胞增殖[30]。目前报道的槟榔生物碱致口腔黏膜下纤维化的因素及途径见图3。各因素具体作用如下:

图3 槟榔碱致口腔黏膜下纤维化途径Fig.3 Pathway of oral submucous fibrosis caused by betel nut alkaloids注:图中PDGF为血小板衍生生长因子(platelet-derived growth factor);KGF-1为角质细胞生长因子-1(keratinocyte growth factor-1);b-FGF为碱性成纤维细胞生长因子(basic fibroblast growth factor)。

3.1 促进胶原蛋白产生

胶原蛋白是细胞外基质的主要结构成分[30]。槟榔生物碱通过增加胶原蛋白的产生干扰口腔组织中细胞外基质的平衡状态[28]。据报道,正常细胞和OSF细胞均可产生胶原蛋白[31]。槟榔中的主要生物碱一方面可刺激成纤维细胞产生胶原蛋白[32],另一方面槟榔碱在熟石灰的作用下水解为槟榔次碱,可促进成纤维细胞增殖并进一步增加胶原蛋白的产生[29]。

3.2 增加胶原蛋白沉积

胶原蛋白的清除率会随着胶原蛋白的稳定化、细胞外基质动力学失衡和吞噬作用的抑制而降低,最终导致胶原蛋白沉积。

稳定化:槟榔碱干扰口腔组织中细胞外基质的动态平衡[31],一方面通过增加细胞外基质的产生导致细胞外基质的中胶原蛋白沉积增加,另一方面促进胶原蛋白肽链之间的交联,使得胶原蛋白稳定化,从而能够抵抗胶原蛋白酶的降解。据报道,赖氨酰氧化酶也可以促进胶原蛋白的交联和细胞外基质的生成[26, 33]。赖氨酰氧化酶是一种铜激活酶,咀嚼槟榔之后,唾液中铜含量增加,激活赖氨酰氧化酶使其活性增加,导致胶原蛋白交联稳定化并沉积。胱氨酸酶C具有抑制半胱氨酸蛋白酶及稳定胶原原纤维的作用[34]。而槟榔碱可以上调颊黏膜成纤维细胞中的胱氨酸酶C[28],使蛋白酶活性降低,同时稳定胶原原纤维,从而导致胶原蛋白的稳定化。

失衡:胶原蛋白酶是胶原蛋白稳态中主要的基质降解酶,人体中主要的胶原蛋白酶为基质金属蛋白酶家族[27]。有研究报道,生物碱可以降低胶原蛋白酶活性,使胶原蛋白降解减少,胶原蛋白产生和降解的失衡导致胶原蛋白的沉积。此外,槟榔碱和槟榔次碱在成纤维细胞中存在协同作用,显著提高口腔黏膜成纤维细胞中基质金属蛋白酶的组织抑制剂 (tissue inhibitor of the matrix metalloproteinase,TIMP)蛋白和mRNA的表达,产生大量TIMP,基质金属蛋白酶(matrix metalloproteinases,MMP)和TIMP之间的平衡在OSF中被扰乱,导致细胞外基质平衡丧失、胶原蛋白的沉积增加[35]。

吞噬:成纤维细胞的吞噬作用可以通过降解胶原蛋白进而调节细胞外基质的失衡[28]。据报道,槟榔碱可抑制成纤维细胞的胶原吞噬作用[28-29],进而导致胶原蛋白沉积。

3.3 生长因子作用

生长因子主要指转化生长因子β(transforming growth factor-β,TGF-β)、结缔组织生长因子 (connective tissue growth factor,CTGF)等。TGF-β在调节细胞外基质合成中具有重要作用,它是胶原蛋白生产增加和胶原蛋白降解减少途径的主要触发因素。利用全基因组、实时定量反转录聚合酶链反应等生物信息学工具,发现TGF-β的基因在口腔黏膜下层纤维化中明显上调,说明TGF-β被激活并参与口腔黏膜下层纤维化通路[27]。槟榔碱在OSF引起细胞损伤并产生活性氧(reactive oxygen species, ROS)[36]。在ROS的介导下,TGF-β蛋白被槟榔碱激活。TGF-β在致口腔黏膜下纤维化中的作用主要有:a)TGF-β通过激活前胶原基因 COL1A2、COL3A1、COL6A1、COL6A3 和 COL7A1显著增加胶原蛋白的产生[31]。b)TGF-β增强交联胶原蛋白的赖氨酰氧化酶 (lysyl oxidase,LOX)活性[28-29]。c)TGF-β激活TIMP基因和纤溶酶原激活物抑制剂(plasminogen activator inhibitor,PAI) 来抑制胶原蛋白降解[36]。d)调节肌成纤维细胞中α-SMA和Ⅰ型胶原蛋白的表达[37]。CTGF与人体组织中纤维化的发生有关[30]。槟榔碱可通过口腔黏膜成纤维细胞中的ROS和NF-kB、JNK和核因子κB、c-Jun氨基末端激酶、p38丝裂原活化蛋白激酶途径诱导结缔组织生长因子的生物合成,CTGF过度表达会增强OSF的纤维化活性[29,37]。

3.4 细胞因子

咀嚼槟榔时,槟榔粗纤维对口腔黏膜造成损伤,导致口腔表皮细胞发炎,并激活巨噬细胞分泌细胞因子。槟榔碱上调促炎和促纤维化细胞因子,如白细胞介素-1 (interlenkin-1,1L-1)、白细胞介素-6 (interlenkin-6,1L-6)、白细胞介素-8 (interlenkin-8,1L-8)、肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor,TNF)等,还可以下调 IFN-γ 进而促进胶原蛋白合成[28]。细胞因子和生长因子的变化导致损伤部位附近的成纤维细胞增殖和胶原合成,从而导致纤维化。

3.5 氧化损伤

细胞正常氧化还原状态的失衡,即活性氧的合成与细胞对活性中间体的解毒能力的失衡会导致氧化应激进而产生过氧化物和自由基,从而损害细胞成分,诱发细胞毒性。槟榔碱在OSF引起细胞损伤并产生ROS[36]。此外,槟榔诱导的细胞毒性主要槟榔碱引起[27]。

3.6 N-亚硝基衍生物的生成

槟榔中的生物碱在一氧化氮的存在下发生亚硝化反应,生成大量和结构高度复杂的N-亚硝胺代谢物[38],这会导致细胞毒性作用。其中,槟榔碱和去甲槟榔次碱的亚硝胺代谢物会导致 DNA 单链断裂和 DNA 蛋白交联,进而导致口腔上皮细胞的存活率降低。此外,亚硝胺通过氧化应激与细胞的其他大分子相互作用,从而导致口腔癌变[39]。在所有亚硝胺代谢物中,3-(N亚硝基甲基氨基)丙醛是细胞毒性和基因毒性最强的衍生物。

3.7 影响基因表达

热休克蛋白47(heat shock protein 47,HSP 47)是一种胶原蛋白特异性分子伴侣,参与胶原蛋白的加工和分泌[26]。据报道热HSP 47在口腔黏膜下纤维化中被明显上调[30,33]。槟榔碱可以通过有丝分裂原活化蛋白激酶、磷脂酰肌醇3激酶和环氧化酶-2信号转导途径,以剂量依赖的方式提高成纤维细胞中HSP 47 mRNA的表达。miR-21具有促进颊黏膜成纤维细胞活化的作用,槟榔生物碱可促进其表达。miR-22为肿瘤抑制因子,能够抑制肿瘤细胞的增殖、迁移等,p53能够诱导miR-22的表达。槟榔生物碱通过抑制p53的表达,进而抑制miR-22的表达。

3.8 纤维硬度较大

槟榔产品纤维硬度较大,咀嚼槟榔时,粗糙的槟榔纤维对口腔黏膜造成机械创伤,导致口腔表皮细胞发炎,引起溃疡,并激活巨噬细胞分泌细胞因子。同时槟榔生物碱通过损伤的黏膜进入机体,进而引起胶原蛋白合成降解失衡、产生N-亚硝胺代谢物、激活TGF-β蛋白等。

上述因素均为目前报道的槟榔生物碱引起口腔黏膜下纤维化的原因,但哪种因素起主要作用并无定论。

4 槟榔生物碱对神经系统的影响

槟榔咀嚼块对中枢神经和自主神经系统均有影响[40]。生物碱作为槟榔的特征成分,与嚼食槟榔引起的身体反应关系最为密切。人们嚼食槟榔时,生物碱从槟榔纤维组织中释放,通过颊黏膜被人体快速吸收,进而刺激中枢神经系统,使机体产生兴奋、愉悦的感觉。

SUN等[41]报道槟榔碱以剂量依赖的方式缓解乙醇诱导的睡眠、缩短苯巴比妥钠诱导的小鼠睡眠时间,这表明槟榔碱具有显著的兴奋作用。目前报道槟榔的兴奋作用主要和槟榔碱激活下丘脑-垂体-肾上腺皮质(hypothalamic pituitary adrenal,HPA)轴、毒蕈型乙酰胆碱受体(muscarinic acetylcholine receptor,mAChRs)及结合γ-氨基丁酸(gamma amino butyricacid,GABA)受体有关。有研究指出槟榔碱可以刺激激活小鼠HPA轴,激活垂体分泌肾上腺皮质激素[42],促进机体兴奋。GABA是中枢神经系统中重要的抑制性神经递质,介导30%~40%中枢神经系统神经元的功能,通过结合突触前膜或突触后膜上的GABA受体发挥抑制作用。在熟石灰的作用下,槟榔碱和去甲槟榔碱分别水解为槟榔次碱和去甲槟榔次碱,二者可以结合脑部的GABA受体,发挥抑制剂的生理活性,从而阻断GABA的神经抑制作用,令人产生愉快的感觉[43]。槟榔碱兴奋作用还与槟榔碱的拟胆碱作用有关,槟榔碱易透过血脑屏障,激活mAChRs,促进机体兴奋[6]。胆碱能系统是大脑中最重要的调节性神经递质系统之一,对于觉醒和警觉的维持非常重要。乙酰胆碱(acetylcholine,ACh)是一种胆碱能神经递质,其受体有两大类,分别为烟碱型乙酰胆碱受体(nicotinic acetylcholine receptor,nAChR)和毒蕈碱型乙酰胆碱受体。mAChRs广泛分布于中枢神经系统和外周组织中,是G蛋白偶联受体(GPCRs)家族成员之一,通过与其特异性结合的G蛋白协同激活不同的效应酶和离子通道,进而产生相关的生物学活性[44]。SIREGAR等[45]报道,由槟榔碱引发的斑马鱼运动过度活跃可能与多种mAChRs的激活有关,研究指出槟榔碱可以激活M受体,进而提高斑马鱼幼体的运动能力。利用分子对接研究槟榔碱与M受体对接情况及结合亲和力,发现槟榔碱与6种mAChR亚型形成疏水相互作用和多个弱的氢键结合。还有报道指出,槟榔碱和去甲槟榔碱均为M型乙酰胆碱受体激动剂,槟榔碱同时还是α4*和α6*烟碱型乙酰胆碱受体亚型的部分激动剂,二者对受体种类激活作用的不同可能与其结构相关[46]。目前有关槟榔生物碱兴奋作用机制的系统研究较少,且相关研究多集中在槟榔的主要生物碱-槟榔碱上,对其他生物碱的作用关注较少。此外仍缺乏关于槟榔生物碱兴奋作用构效关系的研究。因此后期可将研究重点放在槟榔生物碱兴奋作用机制及生物碱结构与其兴奋作用构效关系上。通过这些研究一方面可以指导槟榔生物碱的应用,为阻断生物碱刺激、研发控制技术提供靶点;另一方面可以以生物碱作为先导化合物,修饰合成衍生物,开发新型无公害化合物。

槟榔碱还可以改善阿尔兹海默症(Alzheimer′s dementia,AD)患者的认知功能和记忆力[6]。XU等[47]研究表明槟榔碱可以逆转scopolamine诱导的雄性AD大鼠记忆力减退和学习障碍。通过动物实验发现槟榔可抑制诱导型一氧化氮合成酶活性,从而减少血管中的蛋白质外渗,达到抗偏头痛的效果。此外,槟榔中的生物碱尤其是槟榔碱,可用于治疗精神分裂症和抑郁症。

5 槟榔生物碱对心血管系统的影响

槟榔中的槟榔碱对与心血管系统有关的疾病如血栓、动脉粥样硬化等也有一定的影响[48]。LING等[49]研究发现槟榔碱可以改善高果糖喂养大鼠ACh诱导的内皮依赖性血管舒张作用,其机制可能与槟榔碱增加胱硫醚-c-裂解酶的表达和激活ATP敏感性钾通道有关。槟榔碱还可以调节D-葡萄糖诱导的细胞间黏附分子-1、促炎蛋白和血管细胞黏附分子mRNA的过量表达。山丽梅等[50]利用高血脂诱发的大鼠动脉粥样硬化模型探讨槟榔碱抗动脉粥样硬化的机制,发现槟榔碱可促进NO释放,降低血浆IL-8水平,抑制黏附分子及趋化因子IL-8的受体的过度表达,从而达到抗动脉粥样硬化的效果。也有研究报道槟榔碱对高密度脂蛋白受体具有阻断作用,并抑制肝脏对低密度脂蛋白的摄取,从而导致动脉粥样硬化形成。咀嚼槟榔还可以导致阵发性室上性心动过速等心律失常问题,严重情况下可导致死亡[51]。

6 槟榔生物碱对消化系统(胃肠道)的影响

槟榔对人体胃肠道系统代谢有多种作用。槟榔碱在细胞外钙的介导下,刺激M受体,促进大鼠结肠平滑肌收缩,改善消化功能,还可以显著增加十二指肠、回肠和结肠的收缩,通过刺激结肠M3受体,增加唾液分泌和胃肠动力[52]。与不咀嚼槟榔的人相比,咀嚼槟榔的人体重增加较慢,基础代谢率较高,这是由于槟榔碱会影响体温调节途径、改变膳食产热效应[53]。此外,槟榔碱还可以抑制脂肪分化、诱导脂肪细胞中脂肪的分解、干扰胰岛素对葡萄糖的摄取作用,进而导致Ⅱ型糖尿病、高血脂病等的形成[54]。槟榔还具有肝毒性,通过增加血清转氨酶和碱性磷酸酶含量引起混合型肝损伤,导致肝细胞生长紊乱、细胞凋亡、坏死、肝硬化等[55]。

7 槟榔生物碱对生殖系统和内分泌系统的影响

动物实验表明,槟榔碱可以抑制促甲状腺激素的释放,激活下丘脑-垂体-肾上腺轴和肾上腺髓质活动,导致甲状腺功能减退[56]。槟榔碱通过激活L型钙通道、增加17-羟基类固醇脱氢酶活性和增强类固醇急性调节的表达刺激睾丸间质细胞产生睾酮[57]。槟榔还会导致精囊中唾液酸和凝血腺中果糖浓度的增加、前列腺上雄激素受体表达的增加,导致前列腺肥大[58]。还有报道称槟榔会导致精子数量减少、活力降低,长期食用可能导致不育[59],而槟榔对女性荷尔蒙、孕酮等没有影响。

8 展望

槟榔生物碱具有致癌性、致口腔黏膜下纤维化、影响心律的负面作用,还具有一定的生殖毒性。同时槟榔生物碱在治疗抑郁症、改善阿尔兹海默症患者学习记忆功能、舒张血管、抗血酸等方面具有一定的潜力。作为一个作用复杂的活性成分,目前槟榔生物碱缺乏系统的研究,后期可从以下几方面进行重点研究。

第一,槟榔碱致癌性研究,尤其槟榔产品中槟榔碱致癌性研究。目前主流报道槟榔碱具有致癌性,还可以引起口腔黏膜下纤维化。槟榔在中国的食用方式主要是槟榔鲜果经干燥、发籽、焖香等环节制成槟榔咀嚼块后供人们嚼食。而目前人们关注的焦点在于槟榔碱主要存在于槟榔核中,槟榔核在加工过程中被剔除,因此槟榔碱含量在槟榔产品中很小。槟榔碱是否是咀嚼槟榔导致口腔黏膜下纤维化的主要原因?槟榔碱是否被过度关注?以及引起口腔黏膜下纤维化的主要原因是什么都需要进一步探讨。

第二,槟榔生物碱致口腔黏膜下纤维化的阻断,应寻找治疗靶点。在明确致口腔黏膜下纤维化分子机制的基础上探讨阻断手段或寻找阻断物,例如亚硝酸盐阻断剂、TIMP抑制剂等。亚硝酸盐阻断剂通过阻断与槟榔碱的结合,减少致癌性亚硝基化合物的生成;TIMP抑制剂通过抑制TIMP来增加MMPs含量,进而增加胶原蛋白的分解。在槟榔产品的加工过程中,选择合适的加工环节,添加各种阻断剂,考察不同阻断剂的效果。目前有学者报道了抗氧化剂如姜黄素、番茄红素等治疗口腔黏膜下纤维化的显著效果,可以考虑将其以分子伴侣的形式添加到槟榔产品中。槟榔加工中的卤水具有强碱性,对口腔黏膜具有一定的化学损伤,通过优化加工工艺,降低卤水的碱性,提高产品的安全性。

第三,槟榔生物碱安全性评估。槟榔的安全性是目前人们关注的重点,目前槟榔生物碱的危害暴露水平、加工及咀嚼过程中变化规律等缺乏科学客观的数据。通过串联质谱等手段开发槟榔生物碱鉴定技术,对加工过程、食用过程中槟榔碱变化规律进行定性定量分析;利用细胞实验、动物实验,明确槟榔生物碱毒理学效应。第四,槟榔生物碱药物的开发。可以将槟榔碱制成生物利用度良好、容易吸收的改善记忆和学习能力、治疗抑郁症等的潜在口服药物。