正念何以减少非伦理行为?双系统理论的视角*

明晓东 付静宇 白新文 杨建锋

·研究构想(Conceptual Framework)·

正念何以减少非伦理行为?双系统理论的视角*

明晓东1付静宇2白新文3,4杨建锋1

(1江西财经大学工商管理学院, 南昌 330013) (2对外经济贸易大学国际商学院, 北京 100029) (3中国科学院行为科学重点实验室, 中国科学院心理研究所, 北京 100101) (4中国科学院大学心理学系, 北京 100049)

工作场所非伦理行为对组织具有极大的危害, 探索非伦理行为的干预办法具有重要意义。以往研究主要从理性道德决策视角考察非伦理行为的干预办法, 从直觉道德决策视角考察非伦理行为干预办法的研究相对缺乏。本项目提出正念可以同时影响理性道德决策系统和直觉道德决策系统, 进而减少非伦理行为。理论上, 希望从道德决策双系统的角度考察正念对非伦理行为的影响, 拓展正念与非伦理行为交叉融合的研究思路。实践应用上, 提出正念作为一种同时影响理性和直觉道德决策系统的重要因素, 可以为管理实践中减少非伦理行为提供启示。

非伦理行为, 正念, 双系统理论, 干预, 道德决策

1 问题提出

正念是指对当下事件和体验的一种无评判的注意和觉察(Brown & Ryan, 2003; Kabat-Zinn, 2005)。在中国传统儒释道文化中, 皆有正念训练的传统, 其中又以佛教禅修最为世人熟知(林之丞, 夏允中, 2019)。现代社会中, 这一古老的技术也在焕发新生。比如, 正念已经在美国硅谷成为了一种时髦(张静等, 2017)。不少高科技公司甚至在企业内部引入了正念项目(比如谷歌的“探索内在自我”课程), 帮助员工寻求自身潜力的开发(Schaufenbuel, 2015)。在现代科学学术领域, 心理学研究对正念的功效进行了更深层次地挖掘。研究发现正念对于个体的认知和情绪各方面的功能皆有重要的影响(沈莉, 廖家娴, 2023; 王海璐, 刘兴华, 2017; 张静等, 2017; 郑晓明, 倪丹, 2018)。此外, 正念也会影响个体的具体行为。比如, 有研究认为正念可能可以减少个体的非伦理行为(如Orazi et al., 2021; Small & Lew, 2021)。非伦理行为会造成巨大的危害, 以往研究在探索减少非伦理行为的措施方面做了不少努力(de Cremer & Moore, 2020; Kish-Gephart et al., 2010), 但正念的相应作用未获足够重视。在正念已经被逐渐引入到管理实践的背景下, 探索正念“能否”、“如何”与“何时”减少工作场所非伦理行为成为了一个有价值的议题。

非伦理行为是指对他人有害的行为, 这些行为或者是违法的, 或者是对于社会大众来说不可接受的(Jones, 1991)。以往关于个体非伦理行为的发生机制, 可以区分为两大观点。长期以来的主流观点认为, 个体道德决策的过程主要是基于理性的道德推理过程(Jones, 1991; Kohlberg, 1976; Rest, 1986; Treviño, 1986); 而另一种新兴观点则认为, 个体的道德决策过程主要是直觉判断的过程(Greene & Haidt, 2002; Haidt, 2001)。这两大观点又被进一步总结为道德决策的双系统理论(徐平, 迟毓凯, 2007; Greene, 2009)。在这两种不同的视角下, 以往研究探索了两类不同的影响非伦理行为的因素。第一类是认知相关的因素, 比如伦理想象、道德推脱、道德觉察等, 第二类是情绪相关的因素, 比如负罪感、厌恶、同情等(de Cremer & Moore, 2020)。以上这两类因素可能会阻碍或诱发非伦理行为的发生。

值得注意的是, 绝大多数行为伦理的研究都是在理性道德决策的视角下进行(Kish-Gephart et al., 2010; Reynolds, 2006; Treviño et al., 2014), 这导致绝大多数非伦理行为的干预措施都是针对理性认知相关的因素。比如, 在组织中设立道德规范、对非伦理行为进行惩罚、建立良好的道德文化、对员工进行道德教育等(Kish-Gephart et al., 2010; Treviño et al., 2014)。这些措施都假设个体是理性的, 从而能够就非伦理行为的后果进行深思熟虑地思考。然而, 个体的许多非伦理行为可能是在冲动的情况下做出的, 他们有些时候可能根本没有进行理性的收益成本计算(Reynolds, 2006)。因此, 仅仅针对个体理性层面的因素进行干预, 可能不足以有效地减少非伦理行为。比如, Kish- Gephart等(2010)所做的一项元分析发现, 道德规范的存在与否并不影响个体的非伦理行为。因此, 可能有必要同时从理性因素和直觉因素进行干预, 双管齐下地降低个体非伦理行为。遗憾的是, 以往研究并没有就这方面的话题开展实证研究, 这可能有两方面原因:第一, 理性道德决策视角在行为伦理领域依然占统治地位, 直觉道德决策视角受关注度较小, 行为伦理的研究依然主要在理性道德决策视角的指导下进行; 第二, 难以寻找到一种非伦理行为的影响因素, 其主要作用机制既通过理性过程, 又通过直觉过程影响非伦理行为。

本项目认为, 正念可能是一种同时通过理性和直觉过程影响非伦理行为的重要因素。由于正念可以同时影响个体的认知和情绪功能(王海璐, 刘兴华, 2017; 张静等, 2017; 郑晓明, 倪丹, 2018), 因此可能可以同时对个体道德决策系统中的理性过程和直觉过程进行干预, 从而减少非伦理行为的发生。近年来, 正念在组织管理研究领域逐渐受到重视(刘生敏, 信欢欢, 2019; 诸彦含等, 2020)。组织管理领域关于正念与道德的研究集中于探讨正念与理性道德决策之间的关系, 主要存在两种思路。一种思路认为, 由于正念强调觉察的重要性, 因此可以使得个体的道德觉知能力提升, 从而有利于之后的道德决策(Ruedy & Schweitzer, 2010; Shapiro et al., 2012)。另一种思路认为, 正念有助于培养个体的美德, 比如道德责任感, 而这种美德可能有助于之后的道德决策(Orazi et al., 2021; Small & Lew, 2021)。这些正念与理性道德决策关系的研究为正念干预非伦理行为提供了许多启发, 让我们初步认识到正念与道德之间的联系。然而, 这些研究也存在一些尚未解决的问题。第一, 之前的研究主要从理性道德决策的角度考察正念的作用, 且主要以道德判断或道德意向为因变量, 缺乏研究探索正念是否能减少个体在工作场所中实际的非伦理行为。第二, 目前关于正念与道德决策之间的研究缺乏成熟的理论指导, 现有研究都是从正念的内涵出发, 认为正念和道德决策都强调“觉察”的作用, 或者认为正念有助于培养“美德”; 但是, 由于缺乏理论指导, 无法帮助我们回答为什么正念能够对非伦理行为产生影响。

为解决以上问题, 本项目基于道德决策双系统理论, 探讨正念与非伦理行为之间的关系。双系统理论认为个体在加工信息时存在两个不同的系统, 系统1表现为冲动的、自动化的、依赖于直觉的、快速的信息加工方式, 系统2表现为全面的、深思熟虑的、依赖于理性的、较为缓慢的信息加工方式(Evans, 2008; Evans & Stanovich, 2013)。在道德决策领域, 已经有一些证据发现个体的道德决策是符合双系统理论描述的(如Greene et al., 2001; Greene et al., 2008; Greene et al., 2009; Haidt et al., 1993)。道德决策的双系统理论主要表现为以情绪机制为代表的直觉决策系统和以道德推理为代表的理性决策系统(Cummins & Cummins, 2012)。基于道德决策双系统理论, 本项目认为正念既可以影响理性道德决策系统, 也可以影响直觉道德决策系统, 进而减少非伦理行为。针对理性道德决策系统而言, 由于正念可以强化个体多方面的认知功能(汪芬, 黄宇霞, 2011; Good et al., 2016), 因此有助于个体全面地、深思熟虑地对道德困境进行推理思考, 从而减少非伦理行为的出现。针对直觉道德决策系统而言, 正念可以增强个体的情绪调节能力(陈语等, 2011), 培养道德情绪(Bellosta-Batalla et al., 2020), 也可能有助于减少非伦理行为的出现。

通过本项目的研究, 可以为非伦理行为的干预提供全新的理论和方法启示。以往研究主要从理性道德决策的视角探索非伦理行为的干预方法, 而本项目提出正念作为一种全新的非伦理行为干预方法, 可以从理性和直觉两个道德决策系统减少非伦理行为, 这对于组织管理理论和实践都有一定的贡献。

2 道德决策双系统理论

个体为什么会做出非伦理行为?以往研究从道德决策的过程对这个问题进行了解释(杨建锋, 明晓东, 2017)。总体来说, 关于非伦理行为的理论框架可以区分为理性道德决策视角和直觉道德决策视角。以下分别对理性道德决策视角和直觉道德决策视角进行介绍。

2.1 理性道德决策视角

在行为伦理领域的一些早期研究中, Kohlberg (1969)提出来的道德认知发展阶段理论具有相当大的影响力。道德认知发展阶段理论将个体的道德认知发展分为前习俗阶段、习俗阶段和后习俗阶段。其中每一个大阶段又可以细分为两个小阶段, 因此总共有6个小阶段。个体所处的道德认知发展阶段越高, 越有可能做出道德的决策, 减少非伦理行为。道德认知发展阶段理论假设个体进行道德决策的过程需要经过一系列的道德推理过程, 进而做出特定的行为, 因此该理论被认为是理性道德决策理论(Haidt et al., 1993)。早期不少关于组织中非伦理行为的研究都是在个体道德认知发展阶段理论的指导下进行(如Abdolmohammadi et al., 2003; Treviño & Youngblood, 1990)。

另一个在行为伦理领域极有影响力的理论是由Rest (1986)提出的道德决策四阶段理论。该理论继承了道德认知发展阶段理论中道德推理的思想, 也认为个体的道德决策过程是理性推理的过程。道德决策四阶段理论将道德决策分为道德觉知、道德判断、道德意向、道德行为四个阶段。其中每一个阶段都会对下一个阶段造成影响, 从而影响最终的道德行为。比如, 如果个体觉知不到道德困境的存在, 就可能会做出更多的非伦理行为(Gino et al., 2011)。

后续不少行为伦理领域的理论模型都受到了道德推理思想的影响。例如, Treviño (1986)提出的道德决策的人—情境互动模型, 认为道德认知发展阶段对于组织中的(非)伦理行为的影响还受到一些其它的个体因素和情境因素的调节。Jones (1991)则在道德决策四阶段理论的基础上引入了道德强度的概念, 提出了道德决策的问题权变模型。除此之外, 社会认知理论也是解释组织中个体做出非伦理行为的一个重要理论。社会认知理论认为个体做出非伦理行为的一个重要原因是因为某些认知过程减弱了道德规范对个体自身行为的约束(Bandura, 1991)。据此, 该理论提出了道德推脱这一重要的道德调控机制(Bandura, 1999)。道德推脱的过程其实就是个体为自己的非伦理行为找理由的一个认知过程, 这个过程也是个体理性地为自己非伦理行为进行辩护的过程。

2.2 直觉道德决策视角

社会认知理论已经注意到了一些道德情绪对于非伦理行为的影响, 例如负罪感可能会减少非伦理行为的出现(Bandura, 1991)。而在Haidt等(1993)的研究中, 他们更直接地挑战Kohlberg (1969)所提出的道德推理的概念。Haidt等(1993)认为个体的道德判断过程其实更多地是受到特定文化所形成的道德情绪的影响。比如, 吃掉自己的宠物狗是否是道德的?按照传统非伦理行为的定义, 是否违背道德的一个重要条件是该行为是否伤害他人(Jones, 1991)。显然, 吃掉自己的宠物狗并不会伤害他人; 但是绝大多数被试都认为吃掉自己的宠物狗是不道德的(Haidt et al., 1993)。Haidt等(1993)认为个体在做出吃掉自己的宠物狗是不道德的这一判断的时候其实并没有经过“道德推理”的过程, 个体是受到一种情绪的激发, 直觉地认为吃掉自己的宠物狗是不道德的, 这个过程极其快速; 当问被试为何会做出这种道德判断的时候, 他们可能会做出一个事后的辩解过程。在相关研究发现的基础上, Haidt (2001)提出了道德判断的社会直觉模型, 该模型认为个体的道德决策绝大多数时候都是受到情绪激发的一种直觉判断过程, 道德推理只不过是事后的一个自我说服过程。功能性磁共振成像的研究进一步支持了以上的观点, 研究发现个体在做道德判断的过程中确实存在与情绪相关脑区的高度激活(Greene et al., 2001)。

在直觉道德决策视角的影响下, Reynolds (2006)提出了道德决策的神经认知模型。该模型认为, 在个体的道德决策过程中, 存在着两个相互关联但又不同的过程; 其中一个过程就是直觉决策的过程, 而另一个过程则是传统理性道德决策模型所称的道德推理的过程。Reynolds (2006)认为, 个体道德决策过程中, 直觉判断过程和道德推理过程可能都存在; 解决不同的道德困境时, 两类过程的参与程度可能有所差异。

总的来说, 对于个体如何做出非伦理行为的问题, 以往研究分别从理性道德决策视角和直觉道德决策视角进行了考察。近年来, 行为伦理的研究越来越重视情绪因素在影响个体非伦理行为中的作用(de Cremer & Moore, 2020), 理性道德决策理论和直觉道德决策理论呈现融合的趋势。这种融合理性道德决策和直觉道德决策的综合理论视角, 也就是道德决策的双系统理论(Greene, 2009)。

3 正念的内涵和作用机制

现代心理学领域, 对正念有多种不同的定义方式, 可以分为状态说、(类)特质说、技能说和认知过程说(段文杰, 2014; 郑晓明, 倪丹, 2018)。Kabat-Zinn (2005)认为正念是“一种有目的地、不带评判地将注意力集中于此时此刻的方法”。这种定义更多地突出正念作为一种方法或技能。正念还可以看成是一系列的认知过程, 比如对当下保持觉知、自我调节、元认知和接纳等(Bishop et al., 2004)。通过正念练习, 可以短时间改变个体的感知、认知和自我参照意识, 从而达到一种正念的状态(汪芬, 黄宇霞, 2011)。经过长时间的正念训练, 个体上述心理特征可能会出现持久性改变, 形成正念特质(Davidson, 2010)。此外, 即使完全没有正念练习经历的个体, 他们的正念特质也会存在一定的差异(Brown & Ryan, 2003)。

正念对于个体的影响主要体现在个体的认知或情绪功能两个方面(见图1)。从认知功能来说, 正念可以提升个体注意力、认知灵活性、工作记忆容量、自我控制能力等。以往研究发现, 正念对于持续性注意、选择性注意、注意力效率等多种注意能力都有影响(贺淇, 王海英, 2020; Good et al., 2016)。在持续性注意方面, 正念干预可以有效减少个体的心智游离, 将注意力集中于当下的体验(Smallwood & Schooler, 2015)。研究也发现正念可以有效地减少习惯性注意分配以及在干扰信息上分心, 从而提升了选择性注意能力(Wadlinger & Isaacowitz, 2011)。在注意力效率方面, 高正念个体在注意任务中只需采用较小的努力(Tang et al., 2015), 这些人执行功能相关的脑区也消耗更少的资源(Kozasa et al., 2012)。认知灵活性是个体产生新颖创意的重要认知过程, 是创造思维的重要基础。研究发现, 那些平时经常练习正念的个体比那些没有正念练习经验的个体表现出更高的认知灵活性, 研究中被试自我报告的正念水平也和认知灵活性正相关(Moore & Malinowski, 2009)。工作记忆是个体对信息进行暂时加工和贮存的容量有限的记忆系统, 是个体认知能力的重要体现(Baddeley, 1992)。研究发现, 两周的正念训练可以提升那些易走神学生的工作记忆容量, 而这种提升是通过减少心智游离所带来的(Mrazek et al., 2013)。自我控制是个体日常生活中的重要能力, 这种能力可以帮助个体抵制即时的诱惑, 实现长远目标(Lian et al., 2017)。Tang等(2013)发现, 两周的正念干预减少了实验组60%的抽烟量; 静息态磁共振成像结果显示, 经过正念干预的个体前扣带回和前额叶皮层更加活跃, 这两个部分都是和自我控制相关的脑区。因此, 正念可以提升个体的自我控制能力。

图1 正念对于认知和情绪的影响

从情绪功能来说, 正念可以影响情绪生命周期、情绪反应性和情绪基调(Good et al., 2016)。情绪生命周期是指情绪达到最大唤醒程度与回到基线水平这一整个过程(Davidson, 1998)。研究发现, 正念训练使得患有社会焦虑的病人更快地达到了情绪唤醒程度的峰值, 也就是说正念可以减少情绪到达最大唤醒程度的时间窗(Goldin & Gross, 2010)。另有研究发现, 当被试的负面情绪被唤起之后, 高正念的个体能更快地将负面情绪从最大唤醒程度恢复到基线水平(Keng et al., 2013)。情绪反应性是指对情绪刺激物的敏感程度(Davidson, 1998)。正念训练可以从生理基础上降低杏仁核灰质密度, 同时也降低杏仁核的激活程度(陈语等, 2011; Kral et al., 2018)。而杏仁核正是负面情绪加工的重要器官, 因此正念可能可以降低情绪反应性。情绪基调是指情绪是积极的还是消极的(Davidson, 1998)。正念让个体聚焦于当下的体验, 而非反刍过去的经历或忧虑未来的风险(Parmentier et al., 2019)。因此, 正念可以降低诸如焦虑、忧虑、痛苦等负面情绪(Parmentier et al., 2019)。元分析也发现, 正念不仅可以减少消极情绪, 还能够增强积极情绪体验(Eberth & Sedlmeier, 2012)。

从以上内容不难看出, 正念对于个体的认知和情绪功能都有重要影响。道德决策双系统理论的核心内容就是指以认知调节为代表的理性道德决策系统和以情绪调节为代表的直觉道德决策系统。因此, 正念可能对于道德决策双系统是存在重要影响的。前面部分我们提到, 理性道德决策系统的核心是道德推理。也即是说, 个体在进行道德决策的过程中会对道德困境进行理性细致地考量(Rest, 1986)。根据道德决策四阶段模型(Rest, 1986), 个体需要首先意识到道德问题的存在(道德觉知), 随后对道德困境做出准确判断(道德判断), 产生之后行为的倾向(道德意向), 最后根据前面的意向做出相应行为(道德行为)。由于正念提升了个体的注意力, 这可能有助于觉知道德困境的存在(Ruedy & Schweitzer, 2010; Shapiro et al., 2012); 而认知灵活性和工作记忆等认知功能的提升则可能有利于个体充分加工信息(Baddeley, 1992;Murray et al., 1990), 从而做出更加准确的道德判断; 最后, 正念提升的自我控制能力可能是个体道德意向转换为道德行为的有利保障(Ajzen, 1991)。因此, 正念在认知功能方面的增益, 可能有助于个体理性道德决策能力的提升。另一方面, 前面部分也提到直觉道德决策系统的核心是情绪反应。正念可以影响个体的情绪功能, 高正念个体的情绪生命周期更加短暂, 其情绪达到最大唤醒程度的速度更快(Goldin & Gross, 2010)。因此在面临道德困境时, 正念有可能可以帮助个体更加迅速地感受到特定的道德情绪。同时, 正念强调要真诚地接纳当下的状态(Kabat-Zinn, 2005), 因此高正念的个体也更不容易压抑自己产生的特定道德情绪。据此判断, 正念可能也可以提升个体直觉道德决策系统的功能。

4 以往研究述评

通过前文内容不难发现, 现有研究就正念和非伦理行为两个独立话题皆做了不少有益探索。正念相关的研究考察了正念对个体认知和情绪功能方面的重要影响, 比如注意力、认知灵活性、工作记忆、自我控制、情绪生命周期、情绪反应性、情绪基调等。非伦理行为话题则在理论和影响因素方面都有不少研究。在非伦理行为话题的理论视角方面, 研究者们分别从理性道德决策视角和直觉道德决策视角提出了相应的解释; 在非伦理行为话题的影响因素方面, 此前研究针对道德困境特征、个体内因素、人际因素和组织因素做了许多探索(de Cremer & Moore, 2020; Kish- Gephart et al., 2010)。然而, 现有研究无论是针对非伦理行为话题, 抑或正念与非伦理行为二者相结合的话题, 都存在一些不足:

第一, 从非伦理行为的理论视角而言, 虽然此前已经发现个体的道德决策存在两个系统, 即理性系统和直觉系统; 但是组织管理领域的行为伦理研究依然主要在理性道德决策视角的指导下进行。前面的论述中, 回顾了组织管理领域探索非伦理行为发生机制的思路。从直接借鉴Kohlberg (1976)道德认知发展六阶段理论或Rest (1986)道德决策四阶段模型, 到提出道德决策的人—情境互动模型(Treviño, 1986)和道德决策的问题权变模型(Jones, 1991)。这些理论的核心观点是, 个体在做出道德决策的过程中是有自主意识的, 他们通过道德推理的过程, 做出了最后的行为。然而, 正如前面提到的那样, 许多研究已经发现个体的道德决策很多时候可能是依赖直觉的, 他们没有经过道德推理的过程(Greene & Haidt, 2002; Greene, 2009; Greene et al., 2001)。因此, 采用道德决策双系统理论的综合视角指导组织管理领域的行为伦理研究是非常有必要的。

第二, 针对正念与非伦理行为相结合的话题, 现有研究也存在较大的忽视。一方面, 现有研究对正念与非伦理行为相结合的话题关注度不够。前面我们提到, 已经有一些研究关注了正念与道德相结合的话题(如Ruedy & Schweitzer, 2010; Shapiro et al., 2012)。然而, 整体上这类话题的研究是缺乏的, 并且这些研究往往停留在正念对道德认知层面的影响上, 并未进一步将之上升到道德的行为层面。另一方面, 现有关于正念与非伦理行为相结合的话题也缺乏统合性的理论框架指导。正如前文部分提到, 现有关于正念与道德话题相结合的研究, 主要还是在理性道德决策系统的视角下进行; 缺乏研究从直觉道德决策系统的视角下进行探索, 更缺少研究从道德决策双系统理论的视角下进行整体性地探索。因此, 有必要加强对正念与非伦理行为相结合话题的研究, 同时采用统合性的道德决策双系统理论视角指导这类研究的深入展开。

鉴于此, 本项目基于道德决策双系统理论, 考察正念对于减少非伦理行为的作用, 并且考察个人和情境因素的调节作用。正念可以同时影响道德决策的理性和直觉系统, 同时正念也是一种易于操纵的干预办法。通过本项目, 有望对行为伦理领域理论和实践方面提供启示。理论层面, 从道德决策双系统角度考察非伦理行为的影响因素, 拓展了非伦理行为研究的理论思路。实践层面, 本项目关于正念干预非伦理行为的研究成果, 可以为组织管理实践中减少员工非伦理行为提供启示。

5 研究构想

本项目拟开展两项研究, 分别从理性道德决策系统和直觉道德决策系统的角度考察正念对于非伦理行为的影响。随后, 从道德决策双系统的视角构建正念影响非伦理行为的统合性框架。下面部分介绍各个研究构想的内容。

5.1 研究1:正念影响非伦理行为的理性道德决策系统

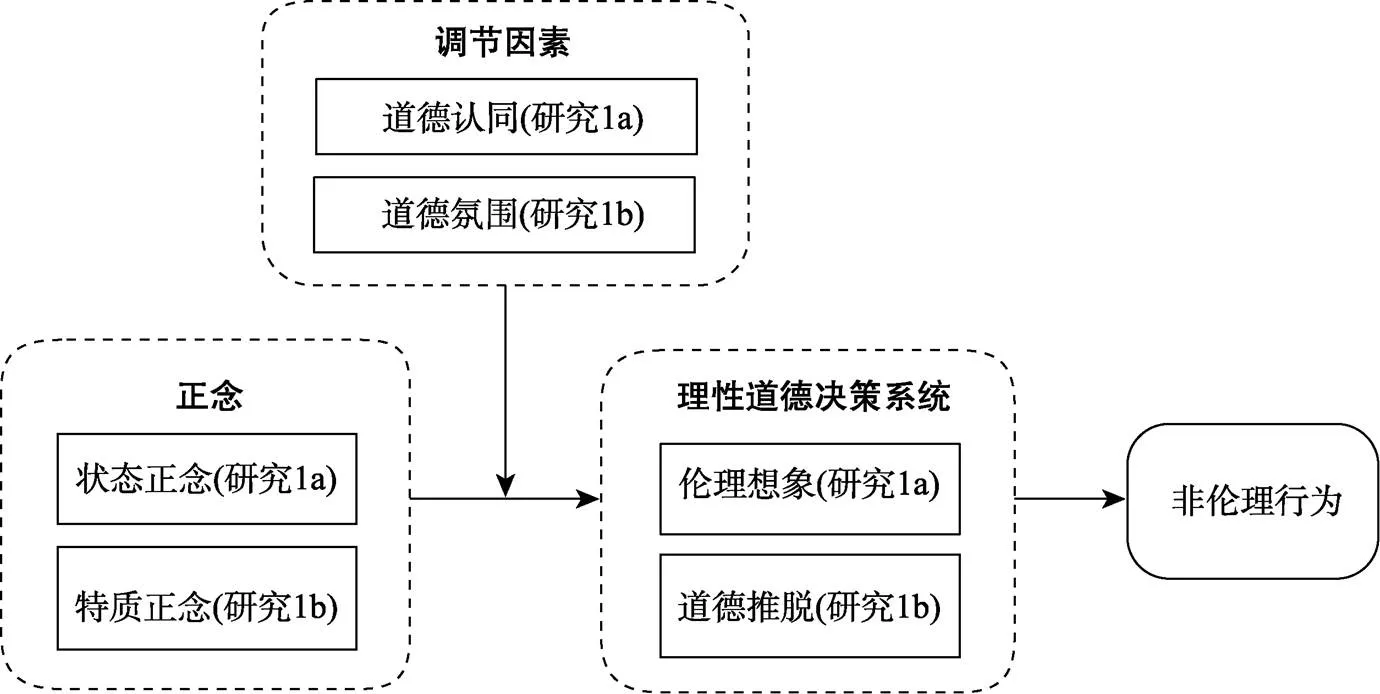

研究1的核心任务是从理性道德决策系统的视角考察正念对于非伦理行为的影响。此外, 研究1还需要解决对于整个项目而言至关重要的两个问题:1)如何测量和操纵个体的正念特质/状态; 2)个体和情境因素如何影响正念对于理性道德决策系统的影响。研究1框架图见图2。

在理性决策系统的运行过程中, 决策的加工过程和结果都可以被个体所意识到; 这个过程中, 个体需要将注意力转移到消耗资源的大脑活动上(孙彦等, 2007)。持理性道德决策视角的研究者认为, 道德决策的核心是道德推理; 个体在做出道德决策的过程中, 进行了有意识的推理过程, 根据自己的道德信念, 做出相应的道德决策(Reynolds, 2006)。正念可以提升个体许多方面的认知能力, 包括注意力(Smallwood & Schooler, 2015)、工作记忆(Mrazek et al., 2013)、认知灵活性(Moore & Malinowski, 2009)、自我控制(Tang et al., 2013)、元认知(Vickery & Dorjee, 2016)等。正念提升的这些认知能力, 对于个体的理性道德决策系统有很大的帮助作用。本研究中, 选取伦理想象和道德推脱两个代表变量交叉验证正念对于理性道德决策系统的影响。伦理想象是个体主动解决道德困境的认知过程(季浩, 杨建锋, 2013), 而道德推脱是个体为自己非伦理行为辩护的认知过程(严秋斯等, 2021)。其中, 伦理想象是减少非伦理行为的因素, 而道德推脱则是促进非伦理行为的因素; 二者一正一反, 代表理性道德决策系统中促进和抑制非伦理行为的认知过程。

伦理想象有助于减少非伦理行为(季浩, 杨建锋, 2013)。伦理想象是决策者突破心智模式的限制, 做出既符合组织利益, 又兼顾伦理规则的一种认知过程(季浩, 杨建锋, 2013)。Moberg和Caldwell (2007)认为伦理想象包含道德觉知、观点采择和创造性想象三个维度。正念提升了个体的认知能力, 对于伦理想象的三个维度都有促进作用。首先, 正念提升了个体的注意力(汪芬, 黄宇霞, 2011), 因而有助于提升道德觉知。其次, 观点采择也是一种认知过程, 研究发现正念可以提升个体的观点采择能力(Edwards et al., 2017)。最后, 由于正念可以提升个体的认知灵活性(Moore & Malinowski, 2009), 因而对于创造性想象也有助益(Cheung et al., 2020)。因此, 正念可能可以提升个体的伦理想象。同时, 道德认同可能可以增强正念与伦理想象之间的正向关系。高道德认同的个体将道德视为自我的一个重要组成部分; 因此, 他们的一言一行都力求符合道德标准(Aquino & Reed, 2002)。正念可以提升个体认知能力, 但这些认知能力本身并没有道德属性; 而高道德认同的个体可以将这些认知能力用于解决道德困境, 提升个体的伦理想象, 从而降低非伦理行为; 低道德认同的个体, 其正念带来的认知能力提升更不可能用于解决道德困境, 对于个体伦理想象的提升不大。因此, 道德认同可以增强正念对于伦理想象的正向作用, 从而进一步减少非伦理行为。

图2 理性道德决策系统下正念对非伦理行为的影响机制及边界条件

道德推脱会导致非伦理行为(严秋斯等, 2021)。道德推脱是个体找出理由合理化自己非伦理行为的一个过程, 这个过程中个体的道德标准降低了(Bandura, 1999)。正念可以有效地阻止这个过程:一方面, 正念可以提升个体的自我控制(Tang et al., 2013), 因此个体不容易降低自己的道德标准; 另一方面, 正念可以提升个体的元认知能力, 元认知能力的提升可以让个体更好地监控和调节自己的认知活动, 对自己的认知过程有更加清晰的觉察(Vickery & Dorjee, 2016); 个体意识到自己为非伦理行为开脱的过程, 就容易明白这只是自欺欺人的过程, 从而减少道德推脱。因此, 正念可以减少道德推脱, 进而减少非伦理行为。同时, 道德氛围可能会增强正念对于道德推脱的负向作用。在一个重视道德的环境中, 存在着大量的道德线索(刘冰等, 2017)。在高道德氛围的情境下, 正念的个体可以更加容易意识到道德线索的存在, 从而制约个体降低道德标准, 减少为非伦理行为开脱的做法; 而在低道德氛围的情境中, 正念的个体缺乏外界线索的指引, 即便他们注意到自己的道德推脱过程, 但可能因低道德氛围线索而不能有效地抑制道德推脱。因此, 道德氛围可以强化正念对于道德推脱的负向作用, 从而进一步减少非伦理行为。

综上, 本研究从伦理想象和道德推脱两个理性认知过程出发, 交叉验证正念对非伦理行为的影响, 从而为正念通过理性道德决策系统影响非伦理行为提供证据。研究1预期:正念对于个体认知能力的提升, 最终可以反映在个体的理性道德决策系统上, 使得个体不容易做出非伦理行为。其中, 伦理想象和道德推脱是正念与非伦理行为之间的中介变量。同时, 道德认同和道德氛围分别调节伦理想象和道德推脱的中介作用。

研究1拟进行两项子研究, 研究1a采用实验室实验, 研究1b采用现场问卷调查研究。通过两项研究, 分别考察状态正念和特质正念如何影响个体理性道德决策系统, 进而影响非伦理行为。同时, 分别考察个人和情境因素的调节作用。

5.2 研究2:正念影响非伦理行为的直觉道德决策系统

如果研究1验证了正念可以通过影响理性道德决策系统, 从而减少非伦理行为。那么研究2则进一步从直觉道德决策系统的视角考察正念对于非伦理行为的影响。研究2有一个重要问题需要解决, 即如何在工作场所测量个体的道德情绪。研究2框架图见图3。

个体直觉决策系统的运行是无意识且快速的, 不需要消耗太多认知资源; 个体在这个过程中没有感觉, 完全处于自主控制状态(孙彦等, 2007)。持直觉道德决策视角的研究者认为, 情绪因素是道德决策的关键影响因素; 个体往往受到多种情绪因素的诱发(例如, 厌恶、内疚、同情等), 从而做出道德决策(Haidt, 2001)。在这个过程中, 并没有道德推理的参与, 而是一种直觉反应(徐平, 迟毓凯, 2007)。正念对于个体的情绪有许多方面的影响, 可以增加和保存个体的情绪资源(Borders et al., 2010; Hülsheger et al., 2013), 培养个体道德情绪(Bellosta-Batalla et al., 2020)等。正念对于情绪的这些影响可以反映在直觉道德决策系统中。本研究中, 选取情绪耗竭和道德情绪两个变量交叉验证正念对于直觉道德决策系统的影响。情绪耗竭是个体情绪和身体资源过度损耗的状态(Maslach et al., 2001), 此时个体容易因一时冲动而做出非伦理行为(Hunter & Penney, 2014); 道德情绪则是个体启发式地抑制非伦理行为的主要因素(任俊, 高肖肖, 2011; Haidt, 2001)。情绪耗竭和道德情绪对于非伦理行为影响的共同特征是二者都使得个体的道德决策过程跳过了道德推理, 直接影响道德行为; 同时, 二者对于非伦理行为的影响主要是通过情绪调节的方式。以往研究发现, 情绪耗竭状态下的个体, 容易出现情绪调节的失败, 从而冲动地做出非伦理行为(Hunter & Penney, 2014)。比如, 情绪耗竭的餐厅服务员向顾客的汤里吐口水(Hunter & Penney, 2014)。在这种状态下, 他们甚至难以意识到自己行为中存在的道德意涵(Gino et al., 2011; Lawrence & Kacmar, 2018), 从而无法进行道德推理的过程。道德情绪(如厌恶、移情、内疚等)是道德决策的启发式影响因素(徐平, 迟毓凯, 2007)。个体在道德情绪的影响下, 也可以跳过道德推理的过程, 直接做出道德判断, 进而影响随后的行为(Haidt et al., 1993)。因此, 我们选择情绪耗竭和道德情绪作为直觉道德决策的代表变量。其中, 情绪耗竭是非伦理行为的促进因素, 道德情绪是非伦理行为的抑制因素; 二者一正一反, 代表直觉道德决策系统中促进和抑制非伦理行为的情绪调节因素。

图3 直觉道德决策系统下正念对非伦理行为的影响机制及边界条件

情绪耗竭容易使得个体不经思考地、冲动地做出非伦理行为(Hunter & Penney, 2014)。在情绪耗竭的状态下, 个体自我控制能力下降, 表现出一种保护有限资源的回避状态(Hobfoll et al., 2018)。情绪耗竭的个体容易采取习惯性行为以保存有限资源, 而非采取深思熟虑的方式行动(Banker et al., 2017; Neal et al., 2013)。Haidt等(1993)认为, 个体的许多道德决策往往是社会习俗影响下的惯性行为, 这个惯性行为快于道德推理, 是一种直觉式的道德决策。因此, 情绪耗竭可能使得个体在道德决策中惯性行为增加, 做出更多略过道德推理的直觉式道德决策。此外, 面临道德困境时, 情绪耗竭的个体缺乏相应的资源来关注道德问题, 个体难以意识到困境中的道德意涵(Gino et al., 2011; Lawrence & Kacmar, 2018), 也就无从进行道德推理的过程。这也使得情绪耗竭的个体容易受非理智情绪的影响, 冲动地做出非伦理行为(Lawrence & Kacmar, 2018)。总之, 情绪耗竭通过增加惯性行为、降低个体道德觉察能力, 使得个体更加容易略过道德推理过程, 在道德决策时依赖非理智的情绪线索进行直觉决策。正念则可以有效地降低个体的情绪耗竭(Reb et al., 2017)。正念强调对于当下的体验保持觉察, 并且不加评判地接纳当下的体验(Kabat-Zinn, 2005)。这种处理方式与传统的暴露疗法有许多相似之处, 它们都强调不要回避压力事件, 而是采取直接面对的态度(庞娇艳等, 2010)。这种方式可以减少个体的回避反应, 促进个体更好地适应环境(庞娇艳等, 2010)。此外, 正念也有助于个体从当下的负面体验中脱离, 降低负面压力对于自我的威胁(申传刚等, 2020)。因此, 正念可能可以降低个体的情绪耗竭, 进而减少非伦理行为。道德专注度(Moral Attentiveness)可能会调节正念对于情绪耗竭的作用。道德专注度是指人们在多大程度上长期觉察与留意他们日常生活经历中的道德准则和道德要素(Reynolds, 2008)。前面提到, 正念可以帮助个体更好地应对日常生活中的压力事件, 从而减少情绪耗竭。在面临压力事件时, 某些个体容易将自己的挫败感上升到道德层面; 认为自己从道德上应该如何做, 否则就给自己贴上含有道德失败意义的标签(Burns, 1999, p. 179; Pulcu et al., 2013)。这些思维扭曲加重了反刍行为, 容易导致情绪耗竭。正念正是通过减少个体的这类反刍行为而减少情绪耗竭。道德专注度可能会削弱正念在减少情绪耗竭方面的作用。对于高道德专注度的个体而言, 他们对于道德赋予更高的关注度(van Gils et al, 2015); 正念可能难以阻断高道德专注度的个体体验压力事件下的道德失败感, 也就难以减少高道德专注度个体的反刍行为。由此判断, 正念对于减少情绪耗竭的作用可能在高道德专注度的个体身上表现会更弱。而对于低道德专注度的个体而言, 他们并不会特别地去关注道德准则和道德要素(van Gils et al, 2015); 正念可以有效地阻断低道德专注度的个体去思考压力事件下的道德涵义, 减少低道德专注度个体的反刍行为。因此, 正念减少情绪耗竭的作用可能在低道德专注度的个体身上表现会更强。

道德情绪可以抑制非伦理行为(任俊, 高肖肖, 2011; Haidt, 2001)。道德情绪包括厌恶、移情、内疚、自豪、羞耻、共情、尴尬等(任俊, 高肖肖, 2011); 在面临诱惑时, 产生这些道德情绪可以有效地抑制非伦理行为(Kavussanu et al., 2015; Smith et al., 2002)。正念强调对于当下的体验保持觉察和接纳; 正念的个体对于当前面临的体验倾注更多的觉察和注意, 而不是将觉察和注意放置在未来或过去, 因此正念的个体会对当下体验有更加真诚的反应(Kabat-Zinn, 2005)。在面临非伦理行为诱惑时, 正念的个体更有可能觉察到诱惑的存在, 体验到随之产生的道德情绪, 从而抑制非伦理行为的出现。此外, 前面还提到正念可以使得个体的情绪更快达到峰值(Goldin & Gross, 2010)。在面临诱惑时, 正念个体的相应道德情绪体验快速达到峰值, 个体依据这种强烈的道德情绪体验, 进行道德决策, 有助于抑制非伦理行为。因此, 正念可以增强个体的道德情绪体验, 从而减少非伦理行为的出现。道德氛围可以调节正念与道德情绪之间的关系。道德氛围提供了默认的环境道德线索(Victor & Cullen, 1988); 在高道德氛围环境下, 正念个体在面临诱惑时, 容易启发式地依据默认线索提示, 产生道德情绪体验; 而在低道德氛围环境下, 缺乏相应的道德线索, 正念个体不容易产生道德情绪体验。因此, 道德氛围可以增强正念对道德情绪的正向作用, 进而减少非伦理行为。

综上, 本研究从情绪耗竭和道德情绪两种直觉道德决策因素出发, 交叉验证正念对非伦理行为的影响, 从而为正念通过直觉道德决策系统影响非伦理行为提供证据。研究2预期:正念对于个体情绪调控能力的提升, 最终可以反映在个体的直觉道德决策系统上, 使得个体不容易做出非伦理行为。其中, 情绪耗竭和道德情绪是正念与非伦理行为之间的中介变量。同时, 道德专注度和道德氛围分别调节情绪耗竭和道德情绪的中介作用。

研究2拟进行两项子研究, 研究2a采用实验室实验研究, 研究2b采用现场问卷调查研究。通过两项研究, 分别考察状态正念和特质正念如何影响个体直觉道德决策系统, 进而影响非伦理行为。同时, 分别考察个人和情境因素的调节作用。

6 理论建构

以往正念相关的研究发现了正念的许多益处, 本项目则重点关注正念在减少工作场所非伦理行为方面的作用。现有关于工作场所非伦理行为的研究主要从理性道德决策的视角考察影响非伦理行为的因素。而从前文中我们可以看到, 道德决策很多时候可能是在非理性的情况下进行的。因此, 本项目基于道德决策的双系统理论, 探讨正念如何以及在什么条件下影响非伦理行为。

基于道德决策的双系统理论, 本项目构建正念影响非伦理行为的双系统理论模型, 总体框架如图4所示。正念通过影响个体的理性道德决策系统和直觉道德决策系统, 进而影响之后的非伦理行为。项目中, 在理性和直觉道德决策系统中都分别选取促进和抑制非伦理行为的因素作为代理变量。其中, 选取伦理想象(抑制因素)和道德推脱(促进因素)作为理性道德决策系统的代理变量, 同时选取情绪耗竭(促进因素)和道德情绪(抑制因素)作为直觉道德决策系统的代理变量。此外, 正念对于两个道德决策系统的影响还会受到一些个体因素和情境因素的调节作用, 从而调节正念对于非伦理行为的影响。

图4 正念减少非伦理行为的双系统理论模型

本项目有助于回答三个关键科学问题。第一, 正念是否是影响工作场所非伦理行为的重要因素。在前面的论述中, 回顾以往研究探索了哪些非伦理行为的前因变量; 然而这些研究忽略了正念可能对于减少非伦理行为的作用。本项目从正念影响个体的心理机制出发, 探索正念是否是影响工作场所非伦理行为的一个重要因素。第二, 正念影响非伦理行为的内在机理是什么。正念对于个体的许多心理过程都会产生影响。在进行道德决策的过程中, 理性道德决策系统和直觉道德决策系统可能是正念影响非伦理行为的主要机制。第三, 个人和情境因素如何调节正念对于非伦理行为的影响。在临床研究中发现, 正念并不是对所有个体都有着相同的影响(Segal et al., 2010)。因此, 本项目也探索正念对于非伦理行为的影响存在的边界条件。

本项目所提出的正念减少非伦理行为的双系统理论模型的创新点体现在如下几个方面。首先, 本项目从双系统理论的角度切入, 探索正念减少非伦理行为的作用, 有助于两个不同领域的交叉融合。前面综述部分我们提到正念对于个体的认知和情绪功能皆有重要的影响, 正念能够影响注意力、工作记忆、认知灵活性、自我控制、情绪生命周期、情绪反应性、情绪基调等众多心理功能。也即是说, 正念对于人类信息加工的双系统皆有重要影响。同时, 我们也对于非伦理行为发生的内在机制进行了论述, 发现道德决策双系统理论是解释非伦理行为发生的统合性框架。由于正念和非伦理行为都与双系统理论存在密切关联, 我们在理论建构中将二者进行有机结合, 并提出了正念减少非伦理行为的理性道德决策系统机制和直觉道德决策系统机制。正念和非伦理行为领域的有机结合对于两个研究领域都具有一定的贡献。一方面, 这一交叉融合有助于我们检验正念的贡献是否确实在于影响个体信息加工的双系统; 另一方面, 这一交叉融合也拓展了非伦理行为的前因。

其次, 本项目为非伦理行为的干预提供了新视角。以往关于非伦理行为的干预方法, 主要是基于理性道德决策的视角(Kish-Gephart et al., 2010; Reynolds, 2006; Treviño et al., 2014)。以往干预方法假设个体在进行非伦理行为之前, 是有意识的, 会先进行理性的道德推理过程。然而, 许多研究挑战了这一假设, 认为个体许多时候可能只是冲动地做出非伦理行为(Haidt, 2001)。因此, 从道德决策的直觉视角考察非伦理行为的干预方法就显得很有必要。正念技术提供了一种兼顾理性道德决策和直觉道德决策的干预思路, 可以综合地干预非伦理行为。

再次, 本项目将道德决策双系统理论用于解释正念影响非伦理行为的机制。以往许多正念相关的研究都存在缺乏整体理论视角的问题(郑晓明, 倪丹, 2018); 这使得我们知道正念有作用, 但不知道它为什么有作用, 不利于正念相关研究的推广。本项目从道德决策的双系统理论出发, 认为正念分别影响个体的理性和直觉系统, 从而减少非伦理行为。这为未来正念相关的研究提供了启示, 有助于未来研究从更加理论化的角度考察正念的效应。

最后, 本项目分别从个体和情境因素考察正念起作用的边界条件, 有助于深化我们对于正念效应的认识。以往研究虽然发现个体对于正念训练的反应是有所区别的(Segal et al., 2010), 却鲜少考察正念起作用的边界条件(刘生敏, 信欢欢, 2019)。对于正念效应边界条件的忽视, 容易让人们对于正念作用的认识失之偏颇。比如说, 正念在西方社会流行之后, 也遭受了许多批评, 不少正念练习者抱怨正念并没有研究报告中声称的神奇效果(Halliwell, 2014)。对于正念效应边界条件的忽视可能是这一现象出现的重要原因。本项目分别从个体和情境因素考察正念起作用的边界条件, 能够为相关话题提供启示。在本项目中, 我们主要提出道德氛围、道德认同、道德专注度等情境或个人因素的调节作用。针对正念通过道德决策双系统路径影响非伦理行为这一过程而言, 这些情境或个人因素的调节作用能够让我们更加深刻地理解为什么正念会影响道德决策的理性系统(如道德推脱和伦理想象)和直觉系统(如情绪耗竭和道德情绪)。从而为我们在伦理行为的意义上理解正念起作用的边界条件提供了帮助。

本项目对于组织管理实践中减少非伦理行为也具有启示意义。一方面, 由于个体非伦理行为的发生机制既有可能受到理性道德决策系统的影响, 也有可能受到直觉道德决策系统的影响; 因此组织有必要改变干预非伦理行为的思路, 从道德决策双系统的角度思考减少非伦理行为的办法。本项目提出正念可能是一种能够同时影响个体理性和直觉道德决策系统的干预办法, 加之正念干预的成本相对较低, 组织可以考虑在内部推动正念练习项目, 从而为减少组织中的非伦理行为提供帮助。另一方面, 本项目提出正念对于非伦理行为的影响也是存在边界条件的, 例如情境因素(道德氛围)和个人因素(道德认同、道德专注度)可能会调节正念对于道德决策双系统的影响。这提示组织管理者, 引入正念干预可能会有助于减少组织中的非伦理行为, 但是也要重视道德氛围的建设, 以及选拔道德认同水平较高的员工, 从而使得组织中非伦理行为的正念干预效果更加显著。值得注意的是, 虽然道德专注度本身可能可以减少非伦理行为(Reynolds, 2008), 但其可能破坏正念减少情绪耗竭的作用, 在管理实践中需要对此加以注意。

陈语, 赵鑫, 黄俊红, 陈思佚, 周仁来. (2011). 正念冥想对情绪的调节作用: 理论与神经机制.,(10), 1502−1510.

段文杰. (2014). 正念研究的分歧:概念与测量.,(10), 1616−1627.

贺淇, 王海英. (2020). 冥想对注意能力的影响.,(2), 284−293.

季浩, 杨建锋. (2013). 西方伦理想象研究现状探析与未来展望.,(4), 13−21.

林之丞, 夏允中. (2019). 从儒释道到静觉的自我修养模式: 正念的重新思考.,, 69−114.

刘冰, 齐蕾, 徐璐. (2017). 棍棒之下出“孝子”吗——员工职场偏差行为研究.,(3), 182−192.

刘生敏, 信欢欢. (2019). 组织管理领域的正念研究: 基于多层次视角.,(7), 37−53.

庞娇艳, 柏涌海, 唐晓晨, 罗劲. (2010). 正念减压疗法在护士职业倦怠干预中的应用.,(10), 1529−1536.

任俊, 高肖肖. (2011). 道德情绪:道德行为的中介调节.,(8), 1224−1232.

申传刚, 杨璟, 胡三嫚, 何培旭, 李小新. (2020). 辱虐管理的应对及预防:正念的自我调节作用.,(2), 220−229.

沈莉, 廖家娴. (2023). 创业者正念何以激发再创业意向? 失败学习与风险规避的作用.,(1), 34−46.

孙彦, 李纾, 殷晓莉. (2007). 决策与推理的双系统——启发式系统和分析系统.,(5), 721−726.

汪芬, 黄宇霞. (2011). 正念的心理和脑机制.,(11), 1635−1644.

王海璐, 刘兴华. (2017). 开放监控冥想的特定影响效果.,(8), 1337−1348.

徐平, 迟毓凯. (2007). 道德判断的社会直觉模型述评.,(2), 403−405.

严秋斯, 隋杨, 郝雪晶. (2021). 亲组织不道德行为的解释机制与理论模型.,(2), 338−352.

杨建锋, 明晓东. (2017). 中国情境下团队伦理决策的过程机制及影响因素.,(4), 542−552.

张静, 宋继文, 王悦. (2017). 工作场所正念:研究述评与展望.,(8), 56−70+84.

郑晓明, 倪丹. (2018). 组织管理中正念研究述评.,(10), 153−168.

诸彦含, 陈国良, 徐俊英. (2020). 组织中的正念:基于认知的动态衍生过程及干预.,(3), 510−522.

Abdolmohammadi, M. J., Read, W. J., & Scarbrough, D. P. (2003). Does selection-socialization help to explain accountants' weak ethical reasoning?,(1), 71−81.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior.(2), 179−211.

Aquino, K., & Reed, A., II. (2002). The self-importance of moral identity.,(6), 1423−1440.

Baddeley, A. (1992). Working memory.,(5044), 556−559.

Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of self-regulation.,(2), 248−287.

Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetration of inhumanities.,(3), 193−209.

Banker, S., Ainsworth, S. E., Baumeister, R. F., Ariely, D., & Vohs, K. D. (2017). The sticky anchor hypothesis: Ego depletion increases susceptibility to situational cues.(5), 1027− 1040.

Bellosta-Batalla, M., Blanco-Gandía, M. C., Rodríguez-Arias, M., Cebolla, A., Pérez-Blasco, J., & Moya-Albiol, L. (2020). Increased salivary oxytocin and empathy in students of clinical and health psychology after a mindfulness and compassion-based intervention.,(4), 1006−1017.

Bishop, S. R., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N. D., Carmody, J., Segal, Z. V., Abbey, S., Speca, M., Velting, D., & Devins, G. (2004). Mindfulness: A proposed operational definition.,(3), 230−241.

Borders, A., Earleywine, M., & Jajodia, A. (2010). Could mindfulness decrease anger, hostility, and aggression by decreasing rumination?,(1), 28−44.

Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being.,(4), 822−848.

Burns, D. D. (1999).. New York: Plume.

Cheung, S. Y., Huang, E. G., Chang, S., & Wei, L. (2020). Does being mindful make people more creative at work? The role of creative process engagement and perceived leader humility.,, 39−48.

Cummins, D., & Cummins, R. (2012). Emotion and deliberative reasoning in moral judgment.,, 328.

Davidson, R. J. (1998). Affective style and affective disorders: Perspectives from affective neuroscience.,(3), 307−330.

Davidson, R. J. (2010). Empirical explorations of mindfulness: Conceptual and methodological conundrums.,(1), 8−11.

de Cremer, D., & Moore, C. (2020). Toward a better understanding of behavioral ethics in the workplace.,(1), 369−393.

Eberth, J., & Sedlmeier, P. (2012). The effects of mindfulness meditation: A meta-analysis.,(3), 174−189.

Edwards, D. J., McEnteggart, C., Barnes-Holmes, Y., Lowe, R., Evans, N., & Vilardaga, R. (2017). The impact of mindfulness and perspective-taking on implicit associations toward the elderly: A relational frame theory account.,(6), 1615−1622.

Evans, J. S. B. T. (2008). Dual-processing accounts of reasoning, judgment, and social cognition.,(1), 255−278.

Evans, J. S. B. T., & Stanovich, K. E. (2013). Dual-process theories of higher cognition: Advancing the debate.,(3), 223−241.

Gino, F., Schweitzer, M. E., Mead, N. L., & Ariely, D. (2011). Unable to resist temptation: How self-control depletion promotes unethical behavior.,(2), 191−203.

Goldin, P. R., & Gross, J. J. (2010). Effects of mindfulness- based stress reduction (MBSR) on emotion regulation in social anxiety disorder.,(1), 83−91.

Good, D. J., Lyddy, C. J., Glomb, T. M., Bono, J. E., Brown, K. W., Duffy, M. K., Baer, R. A., Brewer, J. A., & Lazar, S. W. (2016). Contemplating mindfulness at work: An integrative review.,(1), 114−142.

Greene, J., & Haidt, J. (2002). How (and where) does moral judgment work?,(12), 517−523.

Greene, J. D. (2009). Dual-process morality and the personal/impersonal distinction: A reply to McGuire, Langdon, Coltheart, and Mackenzie.,(3), 581−584.

Greene, J. D., Cushman, F. A., Stewart, L. E., Lowenberg, K., Nystrom, L. E., & Cohen, J. D. (2009). Pushing moral buttons: The interaction between personal force and intention in moral judgment.,(3), 364−371.

Greene, J. D., Morelli, S. A., Lowenberg, K., Nystrom, L. E., & Cohen, J. D. (2008). Cognitive load selectively interferes with utilitarian moral judgment.,(3), 1144− 1154.

Greene, J. D., Sommerville, R. B., Nystrom, L. E., Darley, J. M., & Cohen, J. D. (2001). An fMRI investigation of emotional engagement in moral judgment.,(5537), 2105−2108.

Haidt, J. (2001). The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to moral judgment.,(4), 814−834.

Haidt, J., Koller, S., & Dias, M. (1993). Affect, culture, and morality, or is it wrong to eat your dog?,(4), 613−628.

Halliwell, E. (2014).. 2014-11-4 Retrieved from https://www.mindful.org/getting- over-the-mindfulness-hype/

Hobfoll, S. E., Halbesleben, J., Neveu, J.-P., & Westman, M. (2018). Conservation of resources in the organizational context: The reality of resources and their consequences.,(1), 103−128.

Hülsheger, U. R., Alberts, H. J. E. M., Feinholdt, A., & Lang, J. W. B. (2013). Benefits of mindfulness at work: The role of mindfulness in emotion regulation, emotional exhaustion, and job satisfaction.,(2), 310−325.

Hunter, E. M., & Penney, L. M. (2014). The waiter spit in my soup! Antecedents of customer-directed counterproductive work behavior.,(3), 262−281.

Jones, T. M. (1991). Ethical decision making by individuals in organizations: An issue-contingent model.,(2), 366−395.

Kabat-Zinn, J. (2005).(15th anniversary ed.). New York: Bantam Books.

Kavussanu, M., Stanger, N., & Ring, C. (2015). The effects of moral identity on moral emotion and antisocial behavior in sport.,(4), 268−279.

Keng, S.-L., Robins, C. J., Smoski, M. J., Dagenbach, J., & Leary, M. R. (2013). Reappraisal and mindfulness: A comparison of subjective effects and cognitive costs.,(12), 899−904.

Kish-Gephart, J. J., Harrison, D. A., & Treviño, L. K. (2010). Bad apples, bad cases, and bad barrels: Meta-analytic evidence about sources of unethical decisions at work.,(1), 1−31.

Kohlberg, L. (1969). Stage and sequence: The cognitive- developmental approach to socialization. In D. A. Goslin (Ed.)(pp. 347-480). Chicago, IL: Rand McNally.

Kohlberg, L. (1976). Moral stages and moralization: The cognitive developmental approach. In T. Lickona (Ed.),(pp. 31−35). New York, NY: Holt, Rienhart, and Winston.

Kozasa, E. H., Sato, J. R., Lacerda, S. S., Barreiros, M. A. M., Radvany, J., Russell, T. A., Sanches, L. G., Mello, L. E. A. M., & Amaro, E. (2012). Meditation training increases brain efficiency in an attention task.,(1), 745−749.

Kral, T. R. A., Schuyler, B. S., Mumford, J. A., Rosenkranz, M. A., Lutz, A., & Davidson, R. J. (2018). Impact of short- and long-term mindfulness meditation training on amygdala reactivity to emotional stimuli.,, 301−313.

Lawrence, E. R., & Kacmar, K. M. (2018). Exploring the impact of job insecurity on employees’ unethical behavior.,(1), 39−70.

Lian, H., Yam, K. C., Ferris, D. L., & Brown, D. (2017). Self-control at work.,(2), 703−732.

Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout.(1), 397−422.

Moberg, D., & Caldwell, D. F. (2007). An exploratory investigation of the effect of ethical culture in activating moral imagination.,(2), 193−204.

Moore, A., & Malinowski, P. (2009). Meditation, mindfulness and cognitive flexibility.,(1), 176−186.

Mrazek, M. D., Franklin, M. S., Phillips, D. T., Baird, B., & Schooler, J. W. (2013). Mindfulness training improves working memory capacity and GRE performance while reducing mind wandering.,(5), 776−781.

Murray, N., Sujan, H., Hirt, E. R., & Sujan, M. (1990). The influence of mood on categorization: A cognitive flexibility interpretation.(3), 411−425.

Neal, D. T., Wood, W., & Drolet, A. (2013). How do people adhere to goals when willpower is low? The profits (and pitfalls) of strong habits.(6), 959−975.

Orazi, D. C., Chen, J., & Chan, E. Y. (2021). To erect temples to virtue: Effects of state mindfulness on other- focused ethical behaviors.,, 785−798.

Parmentier, F. B. R., García-Toro, M., García-Campayo, J., Yañez, A. M., Andrés, P., & Gili, M. (2019). Mindfulness and symptoms of depression and anxiety in the general population: The mediating roles of worry, rumination, reappraisal and suppression.,506.

Pulcu, E., Zahn, R., & Elliott, R. (2013). The role of self-blaming moral emotions in major depression and their impact on social-economical decision making., 310.

Reb, J., Narayanan, J., Chaturvedi, S., & Ekkirala, S. (2017). The mediating role of emotional exhaustion in the relationship of mindfulness with turnover intentions and job performance.,(3), 707−716.

Rest, J. R. (1986).. New York: Praeger.

Reynolds, S. J. (2006). A neurocognitive model of the ethical decision-making process: Implications for study and practice.,(4), 737−748.

Reynolds, S. J. (2008). Moral attentiveness: Who pays attention to the moral aspects of life?(5), 1027−1041.

Ruedy, N. E., & Schweitzer, M. E. (2010). In the moment: The effect of mindfulness on ethical decision making.,(1), 73−87.

Schaufenbuel, K. (2015). Why Google, Target, and General Mills are investing in mindfulness.. Digital article, Dec 28. https://hbr.org/2015/ 12/why-google-target-and-general-mills-are-investing-in-mindfulness

Segal, Z. V., Bieling, P., Young, T., MacQueen, G., Cooke, R., Martin, L., Bloch, R., & Levitan, R. D. (2010). Antidepressant monotherapy vs sequential pharmacotherapy and mindfulness-based cognitive therapy, or placebo, for relapse prophylaxis in recurrent depression.,(12), 1256−1264.

Shapiro, S. L., Jazaieri, H., & Goldin, P. R. (2012). Mindfulness-based stress reduction effects on moral reasoning and decision making.,(6), 504−515.

Small, C., & Lew, C. (2021). Mindfulness, moral reasoning and responsibility: Towards virtue in ethical decision- making.,, 103−117.

Smallwood, J., & Schooler, J. W. (2015). The science of mind wandering: Empirically navigating the stream of consciousness.,(1), 487− 518.

Smith, R. H., Webster, J. M., Parrott, W. G., & Eyre, H. L. (2002). The role of public exposure in moral and nonmoral shame and guilt.,(1), 138−159.

Tang, Y.-Y., Hölzel, B. K., & Posner, M. I. (2015). The neuroscience of mindfulness meditation.., 213−225.

Tang, Y.-Y., Tang, R., & Posner, M. I. (2013). Brief meditation training induces smoking reduction.,(34), 13971− 13975.

Treviño, L. K. (1986). Ethical decision making in organizations: A person-situation interactionist model.,(3), 601−617.

Treviño, L. K., den Nieuwenboer, N. A., & Kish-Gephart, J. J. (2014). (Un)ethical behavior in organizations.,, 635−660.

Treviño, L. K., & Youngblood, S. A. (1990). Bad apples in bad barrels: A causal analysis of ethical decision-making behavior.,(4), 378−385.

van Gils, S., Van Quaquebeke, N., van Knippenberg, D., van Dijke, M., & De Cremer, D. (2015). Ethical leadership and follower organizational deviance: The moderating role of follower moral attentiveness.(2), 190−203.

Vickery, C. E., & Dorjee, D. (2016). Mindfulness training in primary schools decreases negative affect and increases meta-cognition in children.,, 2025.

Victor, B., & Cullen, J. B. (1988). The organizational bases of ethical work climates.,(1), 101−125.

Wadlinger, H. A., & Isaacowitz, D. M. (2011). Fixing our focus: Training attention to regulate emotion.,(1), 75−102.

How does mindfulness reduce unethical behavior? Insights from the dual-system theory

MING Xiaodong1, FU Jingyu2, BAI Xinwen3,4, YANG Jianfeng1

(1School of Business Administration, Jiangxi University of Finance and Economics, Nanchang 330013, China) (2Business School, University of International Business and Economics, Beijing 100029, China) (3CAS Key Laboratory of Behavioral Science, Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China)(4Department of Psychology, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Workplace unethical behavior is extremely harmful to organizations; therefore, the exploration of intervention methods for unethical behavior is of great significance with regard to management practices. Previous studies have mainly explored the intervention methods used to address unethical behavior from the perspective of rational ethical decision-making, and few studies have explored those intervention methods from the perspective of intuitive ethical decision-making. This project proposes that mindfulness can influence both the rational ethical decision-making system and the intuitive ethical decision-making system, thereby reducing unethical behavior. This project attempts to investigate the impact of mindfulness on unethical behavior from the perspective of the dual-system theory of ethical decision-making, thereby contributing to interdisciplinary explorations of mindfulness and behavioral ethics. In terms of practical implications, this project identifies mindfulness as an important factor that influences both the rational and the intuitive ethical decision-making systems, a finding which has implications for intervening in unethical behavior in the context of management practices.

unethical behavior, mindfulness, dual-system theory, intervention, ethical decision-making

2022-12-21

* 国家自然科学基金项目(72101103; 72062017; 71871214); 江西省高校人文社会科学重点研究基地项目(JD21047)。

杨建锋, E-mail: jianfengyang8066@gmail.com

B849: C93