寿险公司股权结构对经营绩效的影响

——基于经理人代理成本视角

刘 璐,王小涵,魏龙飞

(1.东北财经大学 金融学院,辽宁 大连 116025;2.辽宁师范大学 管理学院,辽宁 大连 116029)

一、引 言

金融机构外部性强、杠杆率高、信息严重不对称,更需要规范的公司治理为行业的健康和可持续发展保驾护航。党的十八大以来,政府高度关注金融监管工作。2022年3月,《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布,强调加快发展统一的资本市场,加大监督力度,守住不发生系统性金融风险的安全底线。2022年11月,银保监会发布《加强和完善现代金融监管》,优化金融机构公司治理和内部控制,健全现代金融企业制度,加强股东资质穿透审核和行为监管,严格管理内部交易。2023年5月,国家金融监督管理总局正式挂牌,强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管,统筹风险防范和金融消费者权益保护。

股东股权和关联交易违规是金融市场乱象的根源之一,严重干扰金融机构正常的经营。作为金融行业的重要组成部分,复杂的经营业务、较高的经营风险、庞大的资产规模造就了寿险机构股权高度集中的天然属性。国内保险股权监管环境较为宽松,在客观上更容易形成控股股东持股比例极高,实际控制人“一家独大”的局面[1],寿险公司控制权由少数大股东掌握,且均存在控股股东和实际控制人[2]。

优化股权机构,完善公司治理是保险机构改革的重要课题,但当前研究仍有不足之处。一方面,探讨金融机构股权结构的研究以银行业为主,鲜有聚焦于保险机构的文献[3-5];寿险业的经营管理有其特殊性,不能直接照搬非寿险机构的公司治理理论。另一方面,现有保险机构股权结构与绩效的研究较少,且多集中于粗放式发展时期[7,8]。近年来,由于个险渠道增长乏力,保费增速放缓,寿险公司与中介及银行的议价能力趋弱,股权贬值,公司治理面临严峻考验。个别寿险机构大股东交叉持股违规谋取控制权、不当干预企业经营、通过利益输送转移资产的问题频发,严重威胁投保人和中小股东的利益。如何优化股权结构,充分发挥大股东正向的“监督和支持效应”,抑制其对公司资源负向的“掏空效应”,成为保险业亟需解决的难题。

本文以经理人代理成本的中介效应为切入点,从理论上分析了股权结构对寿险公司财务的影响及其作用渠道,采用我国寿险公司财务和股权结构数据,从股权集中和股权制衡角度提出研究假说并进行实证检验。所得结论为当前严格的股权监管政策提供理论依据,同时对重新审视特殊行业背景下公司治理具有启示作用。

二、政策背景与研究假说

(一)政策背景

1. 保险公司股权管理办法。原银保监会对保险机构股东持股监管历经“放松—收紧”两个阶段。2004年,监管部门倡导股权分散管理,设置单一股东持股20%的上限。2010—2017年,保险股权监管呈现放松状态,单一股东持股上限从20%逐步提升至51%。但监管放开后,部分保险机构股权结构复杂、公司治理混乱、小股东“搭便车”等问题的暴露,迫使监管部门陆续出台政策法规弥补监管短板。2018年,单一股东持股比例上限被收紧为1/3,监管当局依据持股比例和对保险机构治理的影响,将股东划分为控制类、战略类、财务Ⅰ类和财务Ⅱ类,细化对大股东的监管举措①。2021年,监管部门从持股行为、治理行为、交易行为、责任义务等层面进一步规范大股东行为,强调对保险集团的穿透式管理,降低集团内部股权结构的复杂性,限制成员间交叉持股,规范关联交易。

2.外资保险公司股权管理办法。2004年,《中华人民共和国外资保险公司管理条例》将中外合资寿险机构的外资持股比例限制在50%内,使得中外合资企业维持势均力敌的持股比例,引发控制权的不明晰等一系列问题。2019年,为更好地发挥境外投资者作用,解决外资保险公司发展困境,监管部门将外资持股比例上限首度放宽至51%。2021年出台的《中国银保监会关于修改〈中华人民共和国外资保险公司管理条例实施细则〉的决定》完全放开外资持股比例限制,明确外资持股比例可达100%。

(二)研究假说

1.寿险公司股权集中与经营绩效。传统的公司治理理论将大股东对公司绩效的影响划分为两类,一类是正向的“监督和支持效应”:大股东与企业利益高度一致,监督的动机和能力更强,可以有效制约管理者自利行为[9],对法律制度产生一定替代[10],降低股东和管理层的代理成本[11],整合资源解决企业面临的困境[12]。股权越分散,股东的控制和监督能力越弱,对股东权益的保护越不理想[13]。另一类是负向的“掏空效应”:当股权集中度较高时,控股股东有动机侵害公司价值以谋求私利[14,15],更容易发生掏空行为,对绩效产生负面冲击[16]。

保险机构在产品性质、股权结构、公司治理等方面具有自身特点,更需结合行业特征综合判断股权结构对财务业绩的影响。第一,寿险行业股权高度集中,控制权由少数大股东掌握,控股股东干预企业决策的成本小且难度低[11,16]。第二,保险产品的专业性和投保人的分散性导致保单持有者难以有效发挥债权治理的作用[2],债权监督的缺失为大股东潜在的侵占行为提供了便利。第三,股权集中使得大股东与经理人的联系更为紧密,更容易通过内部沟通获取信息,信息披露要求低[17]。信息的不充分阻隔了资本市场其他机制的监督,更容易形成控股股东“一言堂”局面。第四,大股东决策的主导地位,可能干涉企业的正常经营,不利于管理者创新能力的发挥[18]。当控股股东对保险经营规律认识不足或有着较强的投机动机时,其决策权会加剧保险公司的激进行为[1]。第五,由于个险增长乏力,以往通过高保费增长所掩盖的粗放式发展模式的问题不断暴露,行业正面临转型阵痛,很多中小寿险公司发展前景很不理想。保险行业的“寒冬”加剧了大股东的掏空动机。由此,提出假说1。

假说1寿险公司股权集中与绩效负相关。

2.寿险公司股权制衡与经营绩效。股权制衡是抑制大股东掏空的重要因素。一方面,持股比例较高的非控股股东的监管动机更为强烈[19],信息掌握更全面,可直接参与被投资企业的经营,增加第一大股东掏空的风险和成本,抑制其对中小股东及债权人的掠夺和侵占[20],使公司资源被用于提升经营效率。另一方面,多个大股东掌握的信息渠道和资源获取更为充分,有助于业务的拓展[21]。

寿险公司复杂的经营业务、较高的经营风险、庞大的资金规模导致代理问题更为突出,专业性和话语权强的非控股股东的监督空间大。此外,保险业面临审慎的金融监管,大股东滥用职权、尸位素餐等行为一旦暴露,所受惩罚力度大。在股权制衡度较高时,控股股东会出于安全动机,更好地发挥监督和支持效应。基于以上分析,股权制衡有助于缓解寿险公司的“内部人控制”等问题,对财务业绩发挥正向作用。由此,提出假说2。

假说2寿险公司股权制衡与绩效正相关。

3.股权集中、经理人代理成本与绩效。在现代企业所有权和经营权分离的背景下,股东会聘请职业经理人间接管理企业。管理层的利己行为给企业带来的利益损失,为经理人代理成本。

股权集中影响寿险公司的经理人代理成本,进而影响其经营绩效。第一,当股权集中时,大股东与管理层联系更为密切[22],其监督动机较弱。而国内寿险行业国有股占比高,所有者缺位严重,管理层享有实际控制权,更容易诱发利己行为[3]。第二,寿险业经营管理的复杂性和信息不对称性诱升大股东和管理者的道德风险,两者利益趋同,可能合谋侵占公司利益。有研究表明,大股东对中小股东利益的侵占往往是与经理人合谋的结果[23]。第三,较高的股权集中往往伴随着较低的信息披露[17],当信息披露不充分时,寿险公司经营管理的专业性和复杂性导致内外部监督机制发挥的作用有限,增强了经理人侵占公司利益的动机和能力。

外部监督失灵时,管理层有灵活调配内部资源的能力,或许会为了谋求私利进行过度投资,造成内部资源运行的低效率,从而损害公司整体价值[24,25]。由此,提出假说3。

假说3寿险公司股权集中通过提高经理人代理成本降低经营绩效。

4.股权制衡、经理人代理成本与绩效。良好的股权制衡可以抑制管理层的自利行为,提高寿险公司的经营绩效。首先,寿险公司持股比例高的非控股股东参与公司经营的能力和意愿更强[16],更容易识别出高管层的以权谋私等自利行为,可以利用持股的“退出威胁”约束管理团队[26];其次,非控股股东的监管会降低控股股东的侵占和掏空动机,将精力放在约束管理层的机会主义行为上;再次,股权制衡度较高时,管理者与多个大股东合谋难度高,监管的压力和潜在的诉讼风险也会形成阻碍,增强管理者的自我约束能力。由此,提出假说4。

假说4寿险公司股权制衡通过降低经理人代理成本提高经营绩效。

三、变量选取与研究设计

(一)样本数据说明

选取2012—2020年的中国寿险机构的非平衡面板数据,按照如下标准对初始样本进行筛选:1)剔除养老和健康保险公司;2)剔除成立时间不满两年的寿险公司;3)剔除披露信息不完全的公司。最终获得73个有效样本合计503个实际观测值,总保费收入占寿险市场的84%,代表性强。数据来源于《中国保险年鉴》和Wind数据库。为了剔除异常值影响,在1%水平上对连续变量进行了双边缩尾处理。

(二)变量选取与定义

1.因变量:总资产收益率(ROA)。参考Elango等[27],总资产收益率是评估寿险机构财务业绩的核心指标。如果寿险企业大股东存在短视行为,会损害中小股东和投保人的利益,总资产收益率更能有效反映股东行为对公司整体利益的影响。

2.关键解释变量:股权集中度(Firstratio)和股权制衡度(HC)。参考夏喆和靳龙[28],在多元化股权结构下,第一大股东的控制能力最强,能较好地反映股权集中带来的大股东控制权。除控股股东外,第二大股东对公司的影响力最强,唯有其肩负起股权制衡功能,才能有效发挥公司治理作用[29],因此采用第二大股东与第一大股东持股比例的比值度量股权制衡度。

3.中介变量:经理人代理成本(MER)。借鉴田利辉[30],采用管理费用率度量管理团队在职消费等引发的代理问题。具体而言,管理费用为企业在组织和运营中的支出,含正常运营管理支出和管理者在职消费。通常来说,管理费用率越高,管理者在职消费、索取超额薪酬的行为越严重。

4. 控制变量。根据已有文献[3,28,31],控制资产规模(Size)、净资产率(Netasset)、保费收入增长率(Growth)、成立年限(Age)、监管强度(Regulatory)等的影响。此外,本文控制了年度虚拟变量。

主要变量选取情况如表1所示。

表1 变量选取及说明

(三)描述性统计

表2列示变量的描述性统计结果。样本中寿险公司的平均总资产收益率为-0.61%,中位数为0.28%,总体经营呈盈利状态。第一大股东持股比例的均值为45.79%,表明国内寿险公司股权较为集中。第二大股东持股比例与第一大股东持股比例的比值的均值为0.71,表明股权制衡度较高。

表2 描述性统计

(四)模型构建

1.股权结构与寿险公司经营绩效。

将基本模型设定为:

ROAi,t=α0+α1Firstratioi,t(HCi,t)+

α2Controlsi,t+εi,t

(1)

其中,i代表企业,t代表年份。被解释变量ROA为总资产收益率,解释变量Firstratio和HC分别为股权集中度和股权制衡度;Controls是包括年份固定效应的所有控制变量;ε为残差项。通过模型(1),验证假设1和假设2。

2.作用机制检验。借鉴温忠麟等[32],通过以下步骤进行中介效应检验:

MERi,t=β0+β1Firstratioi,t(HCi,t)+

β2Controlsi,t+εi,t

(2)

ROAi,t=γ0+γ1Firstratioi,t(HCi,t)+

γ2MERi,t+γ3Controlsi,t+εi,t

(3)

其中,MER代表经理人代理成本。在模型(1)成立的基础上,首先利用模型(2)检验股权结构与经理人代理成本间的关系。其次,在模型(3)中同时将股权集中(股权制衡)与经理人代理成本作为自变量对经营绩效回归,若Firstratio和HC的回归系数与模型(1)相比不再显著或绝对值显著下降,则可以验证假说3和假说4。此外采用Sobel检验判断MER是否为中介变量。

四、实证结果分析

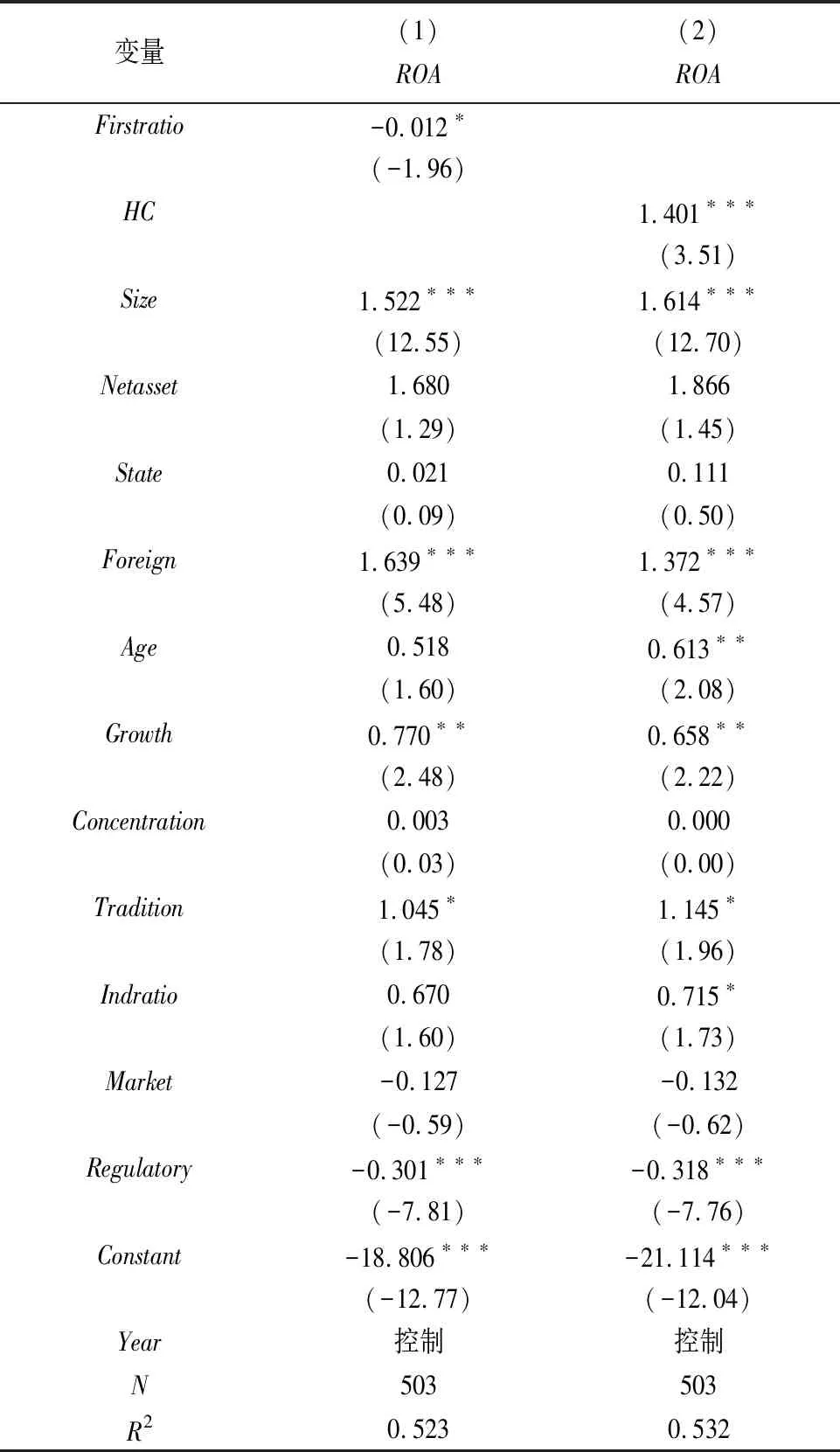

(一)股权集中、股权制衡与经营绩效

根据基准回归模型,使用面板数据检验股权集中、股权制衡对寿险公司绩效的影响。表3中列(1)表明,Firstratio系数显著为负,表明股权集中显著降低了企业的总资产收益率,验证假说1。由表3中列(2)可知,HC系数显著为正,这表明股权制衡优化经营绩效,假说2得到实证支持。

表3 股权集中、股权制衡与经营绩效

这意味着,较高的股权集中度可能使寿险公司的经营陷入大股东“一言堂”的局面,危害公司利益;股权制衡可以实现对控股股东与管理层的监管,降低其对公司利益的侵害,改善财务绩效。

本文结果与祝继高等[3]的研究具有较大差异,原因是保险市场的经营模式的转变。寿险业正经历转型阵痛,以往通过高保费增长所掩盖的问题不断暴露,加剧了控股股东的短视行为,致使股权集中危害财务业绩,而股权制衡的监督能缓解这一难题。对此,将在作用机制检验中进一步提供实证证据。

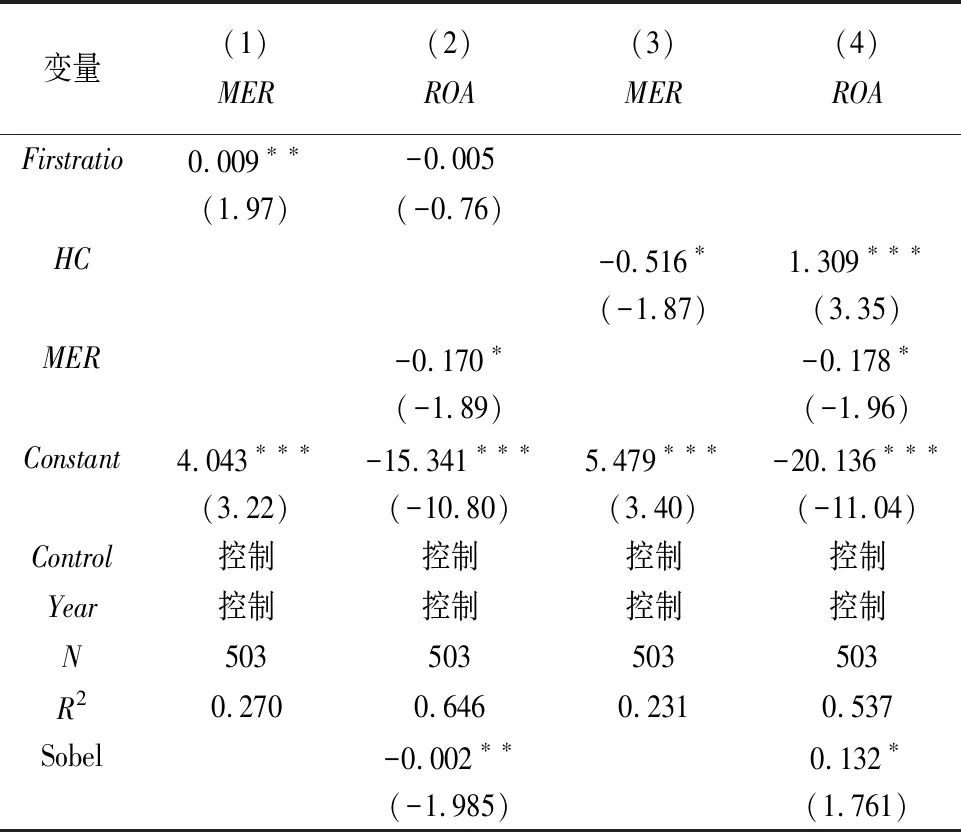

(二)作用机制检验

如理论分析所述,股权结构通过影响寿险公司的经理人代理成本,进而影响其绩效。如表4所示。

表4 股权结构与经营绩效:中介效应检验

表4中列(1)和列(3)显示,股权集中显著增加经理人代理成本;股权制衡显著降低经理人代理成本。表4中列(2)和列(4)表明,Firstratio和HC的回归系数绝对值相比于表3明显下降。上述结果支持了研究假说,即股权集中(股权制衡)增加(降低)经理人代理成本进而降低(提高)总资产收益率。为增加结论的可靠性,表4中列(2)和列(4)给出对股权结构与经营绩效的中介效应进行的Sobel检验结果,z值均显著,即中介效应通过了显著性检验。这意味着经理人代理成本在股权结构与绩效的关系中确实发挥了中介作用。综上,假说3和假说4得到实证支持。

(三)稳健性检验

1. 子样本回归分析。上市保险机构在资产规模、市场份额、经营范围等方面与未上市机构存在较大差异,且股票上市流通后股权结构变动相对频繁[33]。为确保回归结果的稳健性,剔除上市类寿险公司。从表5中列(1)和列(2)可以看出,子样本通过了显著性检验。

表5 稳健性检验:子样本和更换被解释变量

2. 替换被解释变量。除前文所使用的ROA外,使用变量OA(营业利润/总资产)作为替代指标回归。结果如表5中列(3)和列(4)所示,稳健性检验效果较好。

五、进一步分析

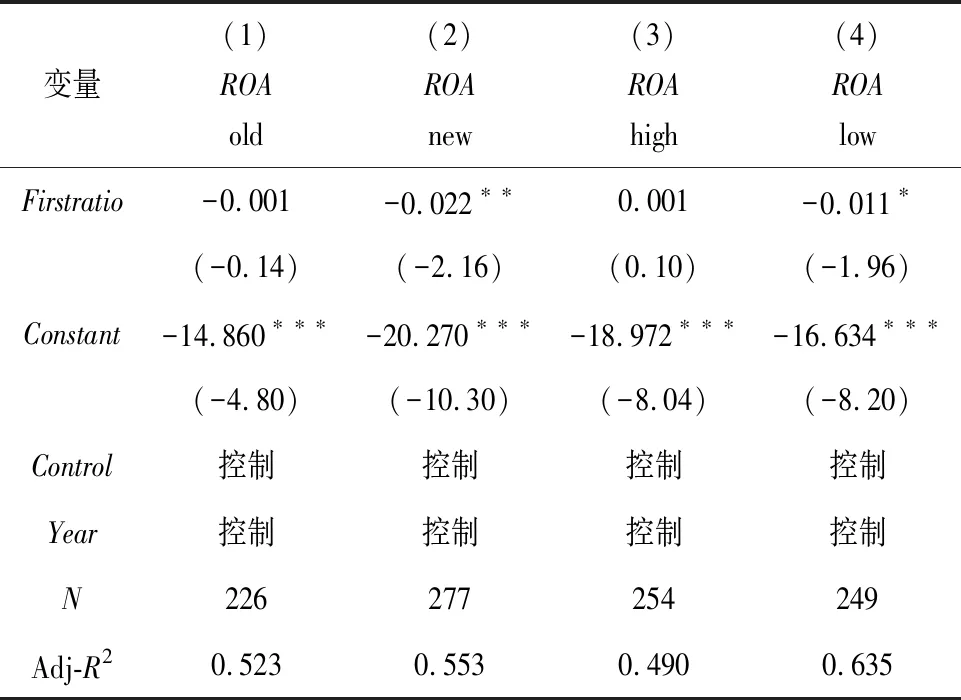

(一)股权集中、股权制衡与经营绩效:成立时间发挥的作用

一般而言,成立时间越久,经营越稳健,公司治理水平越高。为检验成立时间的异质性作用,表6中列(1)和列(2)根据公司成立时间的中位数进行分组,具体而言,将当年成立时间前50%的寿险公司归为较为成熟的组别,剩余为新兴组别。结果表明,新兴寿险公司大股东对绩效的负面作用更强,这可能是由于新兴保险公司对保险业经营规律认识不足,更倾向于销售短期投资型保险产品,控股股东倾向于获得暂时性的超额利润,容易滋生掏空行为。

表6 异质性检验:成立时间与保费增速发挥的作用

(二)股权集中、股权制衡与经营绩效:发展速度发挥的作用

发展速度能影响股东在寿险公司中的作用。当企业发展速度快、前景好时,股东与公司目标高度一致,都希望从长期稳健经营中获益。控股股东会减少自身投机性行为,更好地发挥监督和支持作用。因此,发展速度更慢的企业股权集中对财务业绩的负面影响更强,股权制衡的正面作用更突出。基于以上分析,取当年保费收入同比增速的中位数将样本企业划分为两组,将当年营收增速前50%的寿险公司划分为增速较快的一组,剩下的则归属于增速较慢的组别。结果如表6中列(3)和列(4)所示,在发展速度较慢的寿险公司中,股权集中的负面效果更强。

六、研究结论和政策建议

相对于一般企业,寿险公司治理的外部机制弱化,公司治理问题更为突出,更需要严格管理大股东和管理层的代理问题,以稳定金融秩序、保障保单所有人权益。本文从经理人代理成本视角考察股权结构与寿险公司经营绩效的关系,研究发现:股权集中抑制寿险公司的经营绩效,股权制衡改善寿险公司的经营绩效。机制检验发现:股权集中通过增加经理人代理成本从而降低绩效;股权制衡通过减少经理人代理成本以改善绩效。异质性检验发现:保险公司的成立时间和发展速度是影响股权集中与寿险公司财务绩效关系的重要因素,股权集中对成立时间短、发展速度慢的寿险机构的经营绩效的抑制作用更显著。在更换样本、调整被解释变量后,主要结论依然成立。

在金融业改革发展背景下,本文提出以下政策建议:第一,应加强对寿险公司股东持股比例上限的监管,加大对寿险公司股权结构、股东进入门槛的审查力度。既要考虑大股东的积极监督、支持作用,又要防止大股东侵占企业利益行为的发生。第二,建立良好的制度环境,引导非控股股东积极行使股东权利,发挥监督制衡作用。第三,充分发挥寿险公司的内外部监督机制,加强和完善内部控制,引导成立时间短、发展速度慢的寿险公司遵循寿险行业经营的客观规律,避免股东和管理层决策中的短视行为。

注释:

① 对于原来老股东持股比例超过51%的,不会追溯调整。因此衍生出两种情况,第一,在增资过程中间的,满足此条件的股东不能再提高持股比例;第二,原银保监会正在研究相关制度,对公司治理不完善、存在股比超过1/3的保险机构,要求独立董事占全部董事的比例达到1/2,增加外部董事比例。对于新发生的投资保险公司行为,严格按照新规执行。