作战体系能力需求敏捷开发方法研究

徐向前, 豆亚杰, 钱立炜, 姜 江, 杨克巍, 谭跃进

(国防科技大学系统工程学院, 湖南 长沙 410073)

0 引 言

海湾战争以来,以信息化、立体化、快节奏、不对称为特点的现代战争模式在大数据与人工智能快速发展的影响下正在不断发生新的变化,智能化体系作战已经成为未来军事发展的重要方向。作战体系是由作战要素、作战单元、作战力量等系统,按照一定的指挥关系、组织关系和运行机制构成,是具有体系对抗功能的有机整体。一个作战体系的战斗力生成通常始于作战能力需求的开发[1]。作战能力需求是指在特定作战场景下,为实现目标任务而应具备的作战能力。然而,由于未来战争发生突然,作战周期短,战场态势变化快[1-4],并且传统作战体系能力需求开发论证周期长,应对外部环境变更的快速响应能力较差,顶层战略设计人员与一线作战指挥员之间存在“代沟”,这些因素共同导致了未来战争中作战能力需求的快速精准获取将会面临极大的挑战。

需求工程的敏捷开发方法将用户故事作为用户需求的来源并代替传统的需求规格说明书,能够实现用户需求的快速响应与迭代,近年来已被各大互联网企业广泛应用[5-7]。用户故事由“角色”“活动”“价值”三要素组成,通常表达为某个“角色”想要完成什么“活动”,来实现什么价值[8-10]。通过大量的用户故事可以快速地对用户需求进行准确描述,并在设计者与用户等各方利益相关者之间搭起一座桥梁,使需求的敏捷开发成为可能[11-13]。如果将敏捷开发的思想迁移至作战体系能力需求开发中,不但可以从理论上解决传统需求工程方法开发论证周期时间长、需求获取难、变更响应慢等问题,还可以在实践层面为军事体系需求工程智能化加速提质做好底层数据结构的搭建与准备,为未来军事需求智能化获取分析平台的建设夯实基础,真正实现军事需求的智能化全寿命周期管理。

近年来,众多专家学者将目光投向军事需求开发领域,围绕军事领域需求生成问题进行了一系列的研究。刘文开等[14]围绕装备保障体系进行了基于能力的需求开发方法研究,建立了装备保障体系需求开发的基本模型。Dou等[15]针对武器装备能力需求开发中指标获取难的问题,提出了基于区间数的元活动模型,利用元活动-能力映射方法生成了武器装备能力需求清单。此外,针对作战体系进行能力需求建模和分析也是军事需求研究领域的一大热点。刚建勋等[16]综合运用作战任务分解、任务活动关联、能力非线性聚合、能力差距对比等方法对航母编队作战体系的能力需求进行了分析。陆飏等[17]通过构建作战活动与能力的映射关系和需求方案约束模型实现了新型舰炮武器装备系统的指标需求定量化生成。Li等[18]通过构建能力导向的时态作战网络,解决了高科技信息战环境下武器装备能力贡献率的分析评估问题,为作战体系的武器装备能力需求生成提供了新思路。

用户故事的概念来源于软件工程领域近年来比较流行的敏捷开发方法。国外的专家学者对用户故事的研究起步比较早,在基于用户故事的敏捷需求理论与实践中取得了一定的研究成果。查阅和搜集相关文献资料后,可将用户故事研究的关注点总结为用户故事收集[19]、角色建模[20]、验收测试[21]、评估[22]、发布计划和迭代开发[23]、追踪和交互[24]等方面。随着人工智能技术的不断发展,用户故事与自然语言处理、机器学习、智能优化算法等方法的交叉融合使得需求敏捷开发呈现出新的创新点[12,25]。在最新的研究中,Nasiri等[26]借助自然语言处理技术实现了将用户故事自动生成类图并存储在XML文件中。Kochbati等[27]借助机器学习和自然语言处理等方法,将系统自动分解为子系统,并通过用户故事生成体系结构模型。Heaps等[28]利用深度学习模型从一组描述软件产品行为的用户故事中自动生成访问控制信息,能够为工程的控制、开发和审查提供帮助。国内围绕用户故事的研究成果较少,林荣峰等[29]将用户故事方法应用于卫星姿轨控软件设计的需求分析过程并提高了需求分析的准确性。王春晖等[30]从用户故事缺陷定位角度出发,构建了用户故事质量模型,利用自然语言处理方法进行缺陷检测,并开发了用户故事质量提升专用软件工具,一方面有效地提高了用户需求质量,另一方面也是国内用户故事与人工智能技术结合的一次创新尝试。

总体来看,虽然针对军事系统或军事体系需求的研究较多,但大多都是自顶向下逐步挖掘需求的过程,采用的方法也大多是管理学中的经典理论和算法,并未从根本上解决需求的双向来源问题矛盾,即如何生成既能满足上层决策者决心意志、又能符合底层执行者操作实际的共识需求。而针对用户故事的研究重心虽然已经开始向人工智能领域靠拢,但尚未有专家学者提出如何在军事复杂系统和体系作战领域中运用用户故事和智能化方法来解决传统军事需求开发过程中的痛点和难点问题。因此,本文基于软件工程领域敏捷开发方法中的用户故事思想,提出了以作战活动需求为核心的作战体系能力需求开发框架、方法和流程,解决了传统作战体系能力需求瀑布式开发的单向、线性、无反馈的问题,为下一步进行智能化加速提质技术的研究打下了理论基础。

本文第1节主要介绍用户故事相关的理论基础;第2节介绍基于用户故事的作战体系能力需求敏捷开发方法;第3节给出应用本文方法的研究示例;第4节进行总结和展望。

1 理论基础

用户故事的概念起源于1998年一种名为极限编程(extreme programming,XP)的软件工程方法学,最早作为XP中的一个小环节辅助用户对所要开发的软件进行简单的功能需求描述。经过十多年的发展,用户故事的内涵不断得以丰富和完善,逐渐成为软件开发过程中与用例图地位相当的一种需求描述载体。

用户故事通常用卡片的形式进行描述,如图1所示。

图1 用户故事的卡片形式Fig.1 Card form of user stories

卡片的正面描述着用户故事的核心三要素,即“角色”“活动”和“价值”。“角色”用于描述用户故事的主体对象(或称使用者);“活动”用于描述使用者想要进行的活动或对功能的需要;“价值”则用于描述完成或实现这项活动后,使用者能够达到的目的或收益。卡片的反面则给出该用户故事的规则和验收标准,即当发生验收标准中给出的事件时,如果软件系统的反馈符合该用户故事的规则或验收标准,则可以认为该用户故事的需求已经成功地被系统表达和响应。

用户故事能够在软件系统开发初期快速地将虚无缥缈的用户需求边界确定下来,并细分为一个个独立的功能点,帮助设计人员在极短时间内把握用户的核心需求,并迅速展开下一步工作。表1给出了一个“顾客使用POS机消费”的用户故事实例,该用户故事的标题为《顾客使用POS机消费》,角色为“顾客”,活动为“想要刷POS机消费购物”,价值为“以便于没携带现金时也可以消费购物”,此外还列出了该用户故事的3种验收标准。

表1 “顾客使用POS机消费”的用户故事描述Table 1 User story description of “customers use POS to consume”

可以看到,通过用户故事可以清晰地将用户需求表述出来,并且尽可能地约束需求的边界,聚焦满足用户需求需要实现的核心功能或需要解决的关键问题,使得需求的获取更加敏捷高效。

2 基于用户故事的作战体系能力需求敏捷开发方法

本节主要介绍基于用户故事的作战体系能力需求敏捷开发方法,包含传统作战体系能力需求开发过程介绍及其存在的缺点,以及基于用户故事思想的作战体系能力需求敏捷开发框架、作战体系能力需求建模方法和作战体系能力需求敏捷开发流程。

2.1 传统作战体系能力需求开发过程

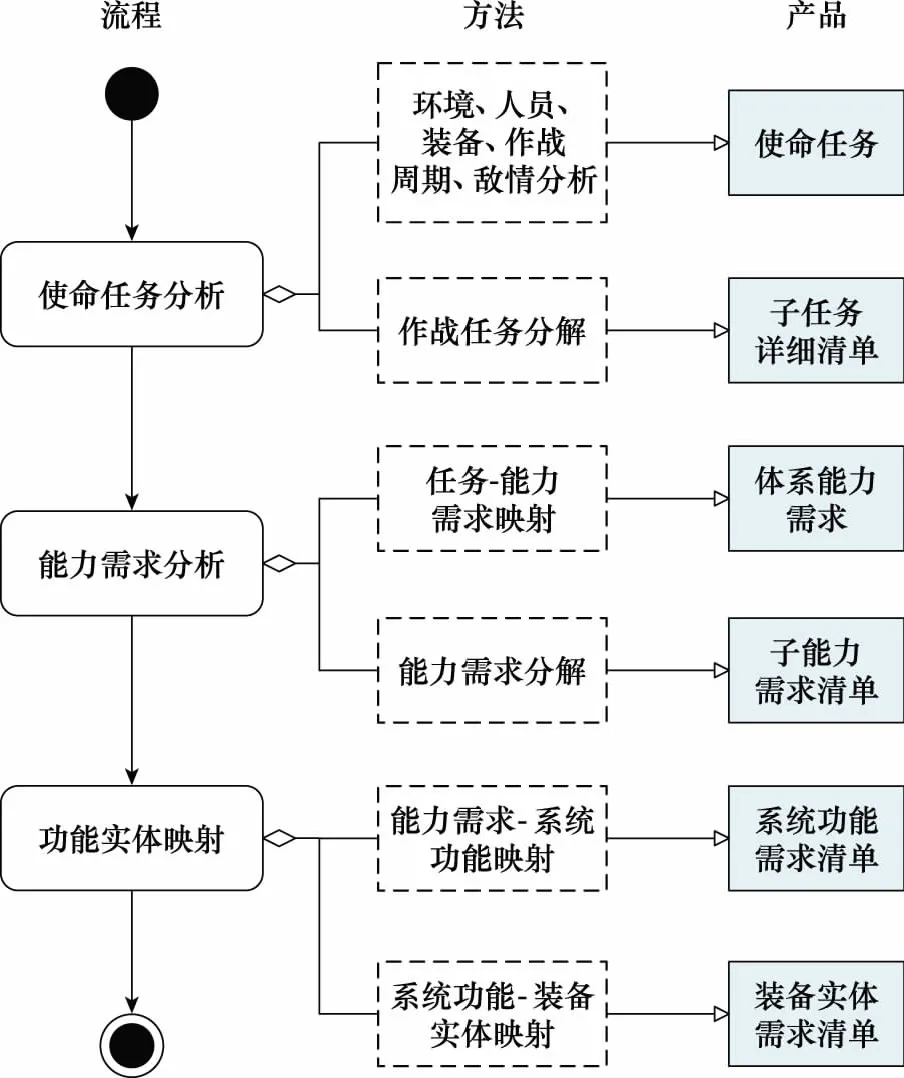

传统作战体系能力需求的开发是一个自顶向下,以中高层决策者和专业领域情报分析技术人员为主要参与对象,通过层层分解和映射转化将首长的决心指示转化为作战体系任务活动、系统功能、装备实体、人员战法等详细需求清单的过程,如图2所示。图2描述了传统作战体系能力需求开发的流程、方法以及各个阶段的产品。首先,高层决策者按照首长决心和指示,综合考量环境、人员、装备、作战周期、敌方信息等因素制定使命任务;其次,通过作战任务分解,将使命任务层层分解形成详细的子任务清单;再次,将任务与体系能力需求进行映射,依据体系能力需求框架规范制定该作战体系下所需的体系能力需求;接着,分解细化体系能力需求,将抽象的体系能力需求转化为比较具体的子能力需求清单;然后,将子能力需求与系统功能需求进行映射,进一步转化为对作战体系的系统功能需求并生成系统功能需求清单;最后,将系统功能需求与装备实体进行映射关联,生成该作战体系下完成使命任务所需的武器装备需求清单。

图2 自顶向下的作战体系能力需求开发过程Fig.2 Top down combat system-of-systems capability requirements development process

传统的作战体系能力需求开发论证周期较长,更适用于武器装备长远期的建设目标论证,但面对快节奏、不确定、多变化的动态战场态势,这一套方法显然无法实现实时的保障和支撑。同时,传统的作战体系能力需求开发过程是一个自顶向下的线性单向瀑布式流程,缺少反馈和修改机制,一旦内、外部影响因素发生改变,将容易造成顶层战略设计人员的需求与一线作战指挥员的需求相矛盾的情况。因此,利用需求工程敏捷开发思维,在传统作战体系能力需求开发过程的基础上加入自底向上的“用户”反馈机制,实现用户故事在作战体系中的定制化,可以大大提升作战体系能力需求开发的时效性和准确性。

2.2 基于用户故事的作战体系能力需求敏捷开发框架

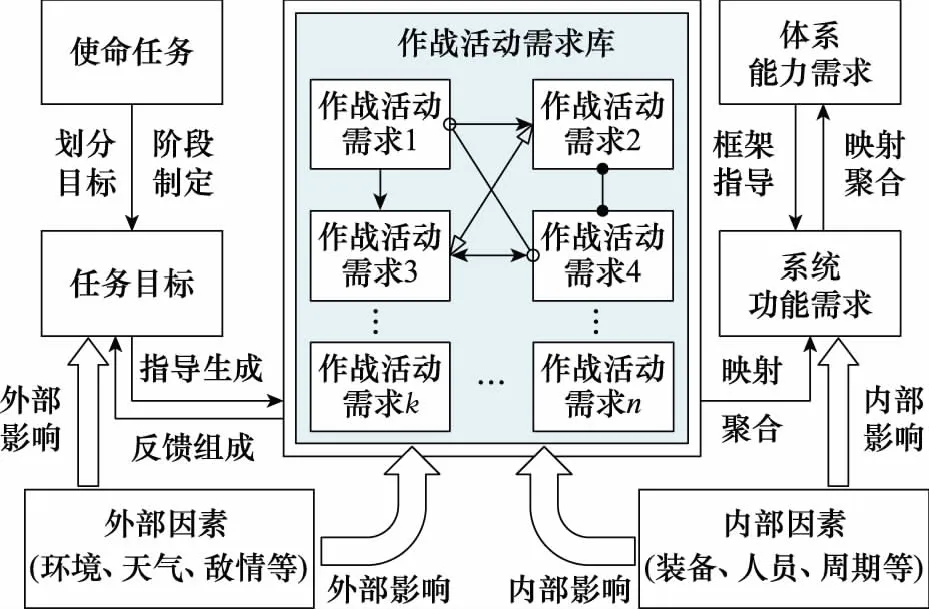

针对传统作战体系能力需求开发过程存在的弊端,本文提出一种基于用户故事的作战体系能力需求敏捷开发方法,在结合传统自顶向下的作战体系能力需求开发过程中所使用的任务分解和映射转化方法的基础上,将传统的瀑布式需求开发过程转变为以用户故事为主体的“V”模型结构框架,如图3所示。

图3 以用户故事为主体的作战体系能力需求敏捷开发框架Fig.3 Framework of combat system-of-systems capability requirements agile development focusing on user stories

如图3所示,红色框线表示传统作战体系能力需求开发流程,黑色框线则表示基于用户故事的作战体系能力需求敏捷开发框架。由图3可知,本文提出的以用户故事为主体的作战体系能力需求开发框架并未完全摒弃传统作战体系能力需求开发的流程和方法,而是将其中的任务分解和映射转化等主要方法步骤融合到“V”模型中,这不仅使决策者和专业技术人员在实际操作中能够实现两种需求开发方法的快速转换和无缝衔接,同时也从根源上保证了本文提出的以用户故事为主体的作战体系能力需求开发框架所得出的能力需求分析结果,能够与传统作战体系能力需求开发结果保持较高的一致性,从而使分析得到的作战活动需求方案具备较高的可行性和合理性。

用户故事作为模型框架最底部的核心要素,起到了支撑整个框架流程的关键性作用。战场态势动态变化的直接体现就是外部因素(如环境、天气、敌情等)和内部因素(如装备、人员、作战周期等)的变化,而以用户故事为主体的作战体系能力需求开发模型能够快速适应这种变化,并以增加新的用户故事和删除旧的用户故事的增量式迭代方式进行快速响应,避免了传统作战体系能力需求开发推倒重来且费时费力的做法。快速迭代变化的用户故事集在作战活动的指导下能够进行信息反馈,反过来影响作战活动的重新制定。同时,基于用户故事映射聚合的系统功能需求也更加贴合战场实际,从而形成的体系能力需求也更加符合一线指战员的实际所需。以用户故事为主体的“V”模型结构极大地弥补了传统瀑布式的作战体系能力需求开发论证周期长和无用户反馈的缺陷,将作战体系能力需求开发变成了一个多维立体有反馈的过程。

2.3 基于用户故事的作战体系能力需求建模

由于用户故事的概念是在软件开发领域提出的,因此将用户故事用于作战体系能力需求的开发,需要根据作战体系的特点加以改造和定制,使其更好地适应作战体系的特性。下面以用户需求的卡片形式来说明用户故事的核心概念转换,如图4所示。

图4 用户故事的核心概念转换Fig.4 Core concept transformation of user stories

如图4所示,用户故事的概念整体转换为作战活动需求。用户故事卡片的正面,“用户故事卡片标题”转换为“作战活动需求名称”;“角色”转换为“装备/人员”;“活动”转换为“作战活动内容”;“价值”转换为“作战效果”。用户故事卡片的背面,“验收标准”整体转换为“作战场景”。下面给出作战活动需求的定义。

定义 1作战活动需求:为完成作战任务而需执行的作战活动,是作战体系能力需求开发的基础需求来源,通常包含以下几个要素:

(1) 作战活动需求名称:用以简单地描述该项作战活动的内容,如“发射导弹攻击敌方机场跑道”;

(2) 装备/人员:用以表示执行该项作战活动的装备或人员,一般为专有名词,如“发射排”等;

(3) 作战活动内容:用以描述该项作战活动需求需要完成什么样的作战任务或具备什么样的功能/非功能或性能指标,如“某导弹锁定目标并成功发射”;

(4) 作战效果:用以表述该项作战活动被成功执行后实现的作战目的或取得的作战效果,如“炸毁敌方机场跑道,使得敌方军机不能起飞,失去制空能力”;

(5) 作战场景:包含“规则”“事件”“结果”三部分,用以描述不同场景下,该项作战活动可能出现的不同状态分支,如“当某导弹的战斗部处于准备就绪状态且目标机场的攻击距离在1 600 km以内的条件下,发生了成功锁定目标并发射出某导弹的事件,产生了成功炸毁敌方机场跑道、使得敌方军机不能起飞、失去制空能力的结果”;或者“当某导弹的战斗部处于准备就绪状态且目标机场的攻击距离超过1 600 km的条件下,发生了锁定目标事件,产生了目标范围超过导弹射程、无法锁定目标机场、无法发射导弹、敌方机场未被摧毁的结果”。

通过对用户故事的内涵进行定制化建模和转换,形成了一种新的针对作战体系能力需求开发的“用户故事”——“作战活动需求”。“作战活动需求”以作战活动需求名称、装备/人员、作战活动内容、作战效果为核心要素,以作战场景为验证该“作战活动需求”的检验标准,在战时由前线指挥员快速提出,作为作战体系能力需求开发过程的需求数据来源能够提高作战体系能力需求开发过程对需求动态变化的感知灵敏度,从而使作战体系能力需求的开发更加敏捷。

大量的作战活动需求共同构成了一个“需求库”,结合图3可以构建新的作战体系能力需求开发定制化模型框架,如图5所示。

图5 作战体系能力需求开发定制化模型框架Fig.5 Customized model framework for combat system-of- systems of capability requirements development

作战活动需求库中的需求条目之间往往存在一些关联关系,根据常见的作战活动类别和真实作战活动关系,本文将作战活动需求之间的关联关系归纳为5种,分别为协同关系、重复关系、依赖关系、互斥关系和共生关系。

定义 2协同关系:当存在协同关系的两个作战活动需求在同一作战目标下被同时激活时,能够发挥出“1+1>2”的作战效能,用于描述作战任务中作战活动之间真实存在的协同、配合等关系。协同关系用实心圆点双箭头表示。

定义 3重复关系:当存在重复关系的两个作战活动需求在同一作战目标下被共同激活时,只能够发挥出“1+1<2”的作战效能,用于描述作战任务中作战活动之间真实存在的替代、备选等关系。协同关系用空心圆点双箭头表示。

定义 4依赖关系:当两个作战活动需求存在依赖关系时,其中一个作战活动需求能够被激活的前提条件是另一个作战活动需求已经被激活,用于描述作战任务中作战活动之间真实存在的指挥、控制等关系。协同关系用空心尖箭头表示,箭头一端为依赖其他作战活动需求的作战活动需求,线一端为被其他作战活动需求所依赖的作战活动需求。

定义 5互斥关系:当两个作战活动需求存在互斥关系时,无法在同一作战目标下被同时激活,用于描述作战任务中作战活动之间真实存在的竞争、矛盾等关系。互斥关系用空心三角双箭头表示。

定义 6共生关系:当两个作战活动需求存在互斥关系时,在同一作战目标下必须被同时激活,用于描述作战任务中作战活动之间真实存在的隶属、配属等关系。共生关系用实心三角双箭头表示。

为了更加清晰地描述和展示作战活动需求库中众多作战活动需求之间及其与作战体系系统功能需求、体系能力需求等要素之间的关联关系,本文引入领域映射矩阵(domain mapping matrix,DMM)模型,在此基础上构建用于描述体系结构中不同要素之间关联关系的超立方映射模型,如图6所示。体系中的不同要素两两之间的关联关系构成关联矩阵,多个关联矩阵构成超立方映射模型。通过超立方映射模型,可以清晰地对作战活动需求之间及其与作战体系系统功能需求、体系能力需求等要素之间的关联关系进行管理和展示,结合基于XML语言自主开发的“某体系结构建模工具”,可以更为便捷地对关联数据进行管理和相关分析。

图6 体系结构关系的超立方映射模型Fig.6 Hypercubic mapping model for system-of-systems architecture relationships

厘清作战活动需求库中的需求之间的关联关系,不仅能够辅助一线指战员根据外部因素和内部因素的变化提出新的作战活动需求,还可以为作战活动需求库充实需求信息,为实现作战体系能力需求的自动化导出生成数据以提供支持,加速作战体系能力需求开发过程。

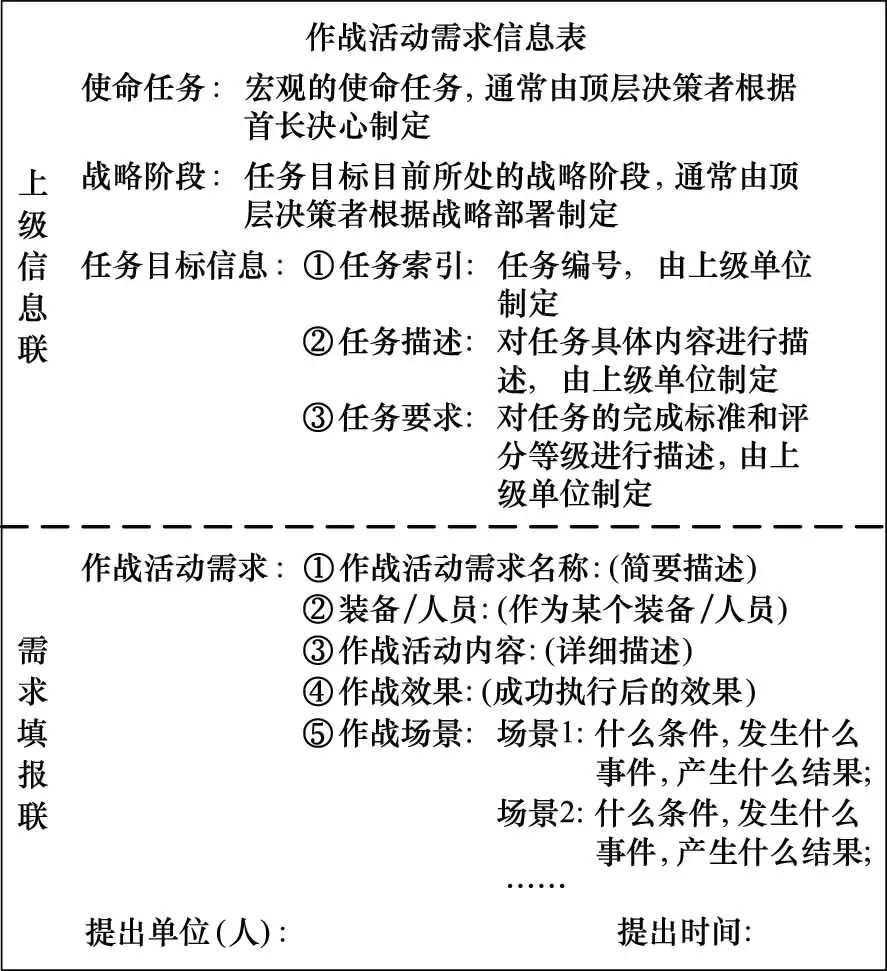

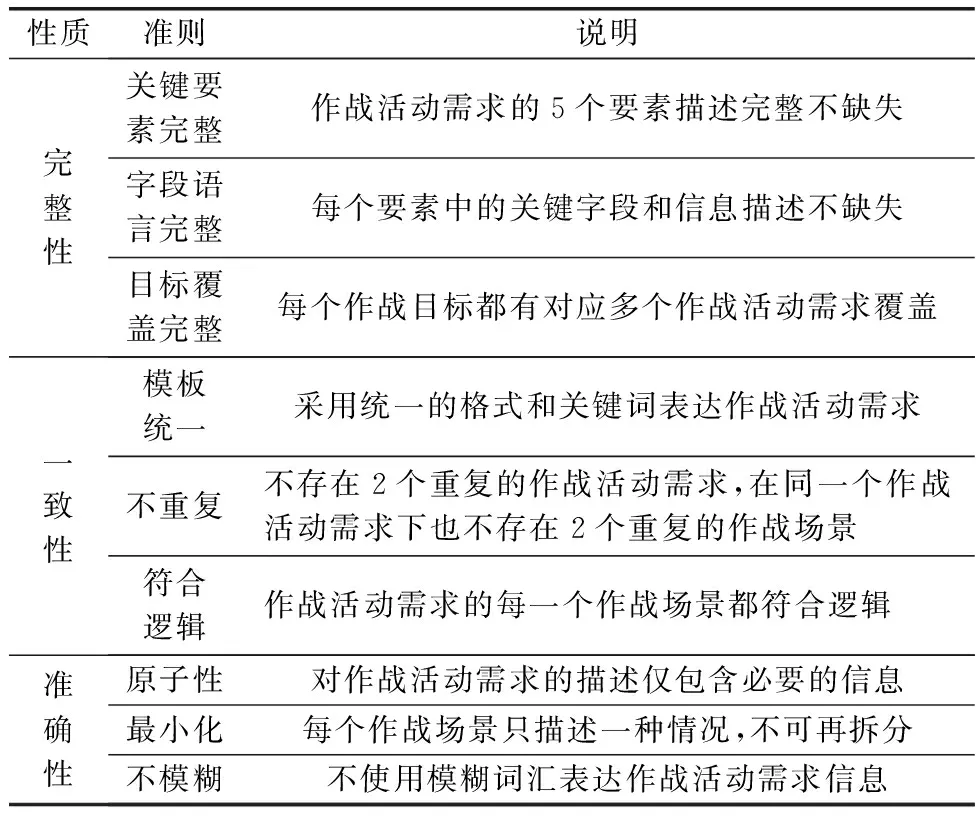

为了使作战体系能力需求的提出更加规范,本文结合用户故事卡片设计作战体系能力需求采集模板,用于辅助一线指战员生成作战体系能力需求,如图7所示。模板中作战活动需求5个要素的描述语言结构在图4中已经说明。此外,本文依据用户故事编写的INVEST(independent,negotiable,valuable,estimable,small,testable)六准则制定作战活动需求的编写建议,如表2所示。作战活动需求编写建议表作为需求填报时的规范和指导,能够帮助一线指战员在填报作战活动需求时提高需求质量,尽可能地减少需求信息的冗余和噪音。

图7 作战体系能力需求采集模板Fig.7 Combat system-of-systems capability requirements collection template

表2 作战活动需求编写建议Table 2 Proposal for preparation of operational activity requirements

2.4 基于用户故事的作战体系能力需求敏捷开发流程

根据以上基于用户故事对作战体系能力需求开发的建模,本文给出作战体系能力需求敏捷开发流程如下。

步骤 1高层决策人员根据首长的决心指示制定战略层面宏观的使命任务。

步骤 2高层决策人员、专业技术人员以及作战指挥人员根据内外部影响因素的情报信息对使命任务进行阶段划分,并针对不同阶段的使命任务进行任务分解,形成子任务清单,也可称为任务目标清单。

步骤 3将任务目标清单发放给涉及任务执行的一线指战员,一线指战员根据环境、天气、敌情、装备、人员、作战周期等内外部影响因素的信息,按照作战活动编写建议表的规范要求填写作战活动需求信息表。

步骤 4决策人员和专业技术人员将收集的大量作战活动需求信息表进行过滤筛选,提取关键信息并删除冗余信息,进一步明确各个作战活动需求之间的关联关系,最终形成一个支撑完成本项任务目标的作战活动需求库。

步骤 5根据决策人员和专业技术人员的经验知识,提取出能够完成任务目标的作战活动需求组合,在此基础上将作战活动需求映射聚合成系统功能需求。

步骤 6在作战体系能力框架的指导下,将映射聚合生成的系统功能需求进一步映射转换生成作战体系能力需求。

步骤 7当战场态势发生变化,由一线指战员根据态势变化信息快速提出新的作战活动需求,决策人员和专业技术人员在原有作战活动需求组合的基础上进行增量式改动,并回到步骤5。

相比传统作战体系能力需求开发瀑布式的单向线性过程,本文提出的基于用户故事思想的作战体系能力需求开发流程重点关注如何快速响应战场态势动态变化所带来的需求变化,将需求开发的核心放在对战场态势变化最敏感、提出需求最实际的一线指战员所提出的作战活动需求上,采用增量式的响应机制能够更快速地更改需求,总体上形成一种有反馈且不断迭代的需求开发模式。

3 示例研究

本节通过一个虚拟战例来体现本文提出的基于用户故事的作战体系能力需求敏捷开发方法的应用流程,以及与传统作战体系能力需求开发方法相比敏捷高效的特点。

任务想定:红军某合成旅预定于某时某分向A阵地发起进攻,命令旅属工兵分队协同侦察分队抵近A阵地前沿进行工程侦察,查明对方防御地带工事构筑、障碍物设置类型和密度情况,并进行上报。同时,于预定时间之内完成为进攻分队清扫雷场,于较难通过地区架设桥梁,摧毁敌方障碍物,实现保障第一梯队向进攻地域开进的作战目标。

作战体系能力需求开发过程如下。

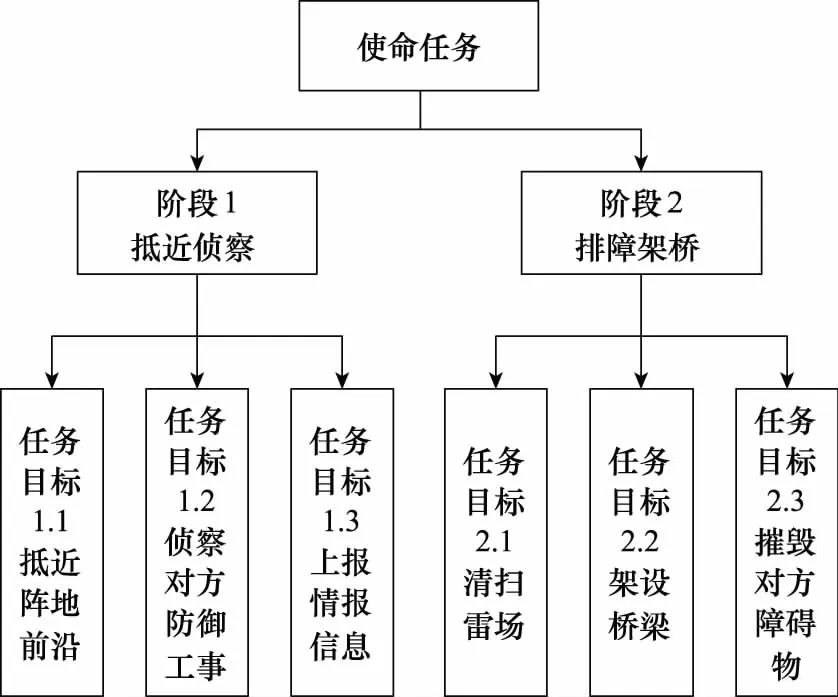

(1) 任务阶段划分,明确任务目标

根据上级下达的使命任务,可以将该使命任务划分为两个阶段:抵近侦察阶段(编号阶段1)和排障架桥阶段(编号阶段2)。通过任务分解可以将阶段1的任务目标分解为抵近阵地前沿(编号任务目标1.1)、侦察对方防御工事(编号任务目标1.2)、上报情报信息(编号任务目标1.3);将阶段2的任务目标分解为清扫雷场(编号任务目标2.1)、架设桥梁(编号任务目标2.2)、摧毁对方障碍物(编号任务目标2.3),如图8所示。

图8 任务阶段划分和任务目标分解Fig.8 Task phase division and task goal decomposition

(2) 下发任务清单,收集作战活动需求

将任务目标清单下发给一线指战员,指战员根据外部因素(包括天气、环境、敌情等)和内部因素(装备、人员、作战周期等)提报作战活动需求。以任务目标2.1清扫雷场为例,指战员根据阶段1获取的情报信息,提报作战活动需求。

根据情报,已知内外部因素信息如下。

外部因素信息:执行任务时间段内天气晴,偏东风2级,气温15 ℃~22 ℃,需排雷区域长度、宽度为100 m×300 m,面积为30 000 m2,目标地区地势较缓,为5°左右上升坡面,上有低矮树木覆盖,地雷数量不明,地雷触发方式主要有压发、拉发两种,不排除有其他复杂类型的地雷。

内部因素信息:可参与扫雷任务的人员编制有一个扫雷排,约30人;扫雷装备有气压抛射扫雷器(5枚,用于排爆拉发式地雷,射程为50~90 m,具有体积小、重量轻、携带方便的特点);遥控雷场清障车(1辆,可在坡度小于40°的坡面作业,用于扫除浅层防步兵地雷、清除灌木丛和铲运树木,需从他部调配);智能排雷机器人(2台,在植被较矮、较稀疏、地势平缓的区域作业,需要专业操作手,协助人工排雷);履带式综合扫雷车(1辆,采用火箭弹大面积爆破浅层地雷,排雷效率高,车身体积较大);单兵扫雷仪(数量若干,适用于单兵作业的扫雷装置)等,距离进攻部队开进到此区域的时间还有6 h。

作战活动需求提报结果如表3所示(部分展示)。

表3 作战活动需求提报结果Table 3 Reporting results of operational activity requirements

续表3Continued Table 3

(3) 构建作战活动需求库,生成需求组合方案

提取作战活动需求的关键信息,检查是否存在明显的缺失、矛盾等错误,如作战活动2.1.1的场景1中遗漏了“风力等级等于2级时”的情况,修改后将所有合理的作战活动需求归入作战活动需求库中。进一步地,确定库中不同作战活动需求之间的关联关系,如作战活动需求2.1.4依赖作战活动需求2.1.1,作战活动需求2.1.4和作战活动需求2.1.5存在协同关系等,如图9所示。

图9 作战活动需求关系图Fig.9 Correlation diagram of operational activity requirements

决策者综合考虑敌情、时间、成本、作战效能、任务完成度等因素,在一定条件下选择、制定出最优的作战需求组合方案,并按照方案下达执行命令。

假设决策者制定的作战需求组合方案由作战活动需求2.1.1、作战活动需求2.1.2、作战活动需求2.1.4、作战活动需求2.1.5构成。作战活动需求2.1.1作为作战活动需求2.1.4的依赖需求项需要首先开展,而后具有协同关系的作战活动需求2.1.2、作战活动需求2.1.4和作战活动需求2.1.5同步开展,最大化任务的执行效率。

具体任务描述为:首先由5名操作手手持气压抛射扫雷器间隔10 m进行扫雷;然后将目标区域的拉发式地雷进行部分排除后,由10名扫雷兵、1辆遥控雷场清障车(配备2名操作手和1名观察员)、2台智能排雷机器人(配备4名专业操作手)同步展开排雷任务;之后10名扫雷兵间隔3 m,成群推进扫除压发式地雷,2名操作手和1名观察员操控1辆遥控雷场清障车跟随单兵进行二次扫雷和灌木丛清除;最后4名专业操作手操控2台智能排雷机器人协助扫雷兵处理并扫除其他类型的地雷。

(4) 将作战活动需求组合映射聚合为系统功能需求

根据作战活动需求组合所使用的人员和装备,可以大致将整个排雷装备体系分为3个系统,分别为人工扫雷系统、遥控扫雷系统和智能扫雷系统,每个系统对应的系统功能如表4所示。

表4 各个系统对应的系统功能Table 4 System functions corresponding to each system

(5) 在作战体系能力框架的指导下,映射聚合生成作战体系能力需求

根据上级发布的作战体系能力框架,检索与执行任务目标2.1清扫雷场的排雷装备体系相关联的能力需求,结果如图10所示。

图10 “清扫雷场”体系能力需求示意图Fig.10 Schematic diagram of capability requirements of “minefield clearing” system-of-systems

(6) 根据战场态势变化,收集新的作战活动需求,调整已有作战活动需求组合,生成新的作战体系能力需求

随着作战活动的推进,战场态势动态变化,内、外部影响因素也在不断发生改变。当改变后的内、外部影响因素已不再满足原有根据作战活动需求组合制定的作战方案时,由一线指战员快速提出新的作战活动需求,决策者和专业技术人员对新提出的作战活动需求进行审核后将其加入作战活动需求库中,并在原有作战活动需求组合方案的基础上进行快速修改,从而生成新的作战方案和作战体系能力需求。

如当风力等级变化为8级时,作战活动需求2.1.1已不可行,进而导致作战活动需求2.1.2、作战活动需求2.1.4和作战活动需求2.1.5组成的协同作业模式失效,故原制定的作战方案已不可行。此时,一线指战员提出新的作战活动需求“搭设隐蔽工事”,决策人员将其与作战活动需求2.1.3“驾驶履带式综合扫雷车扫雷”组合形成新的作战方案,即在不被敌方侦察哨发现并打击的情况下,使用火箭弹大面积爆破浅层地雷。

通过不断更新作战活动需求库,可以实时调整作战方案响应动态变化的战场态势,还能够为作战体系能力需求开发的智能化加速提质提供数据储备,赋予其新的战略价值,将作战活动需求库变为作战活动需求知识库。

4 结束语

本文提出了基于用户故事的作战体系能力需求敏捷开发方法,以系统工程“V”模型和用户故事思想为基础重新设计了作战体系能力需求开发框架,对作战体系能力需求进行了建模,对其信息要素和采集模板进行了定制,并提出了一套完整的作战体系能力需求开发流程,最后用一个简单的作战任务示例演示了作战体系能力需求的开发过程,极大程度地改进了传统瀑布式作战体系能力需求开发过程单向、线性、无反馈的缺点,解决了作战体系能力需求的提出既能满足上层决策者决心意志又能符合一线指战员实际执行的需求双向来源矛盾问题,大大提升了作战体系能力需求开发的效率。

本文提出的框架、方法和流程目前仅停留在管理理论层面,部分环节还缺乏算法和数学模型的支持,这也是本文的不足之处。未来的研究将在本文的基础上持续重点深入3个方向的研究:一是作战体系能力需求敏捷开发的前端输入智能化,主要采用自然语言处理技术和深度学习算法实现面向文本的需求自动采集与质量监测,能够大幅提高需求的采集效率和质量;二是作战活动需求的组合优化,主要采用智能优化算法实现最优作战方案的自动化生成,能够辅助决策者面对战场态势动态变化快速做出方案调整;三是作战活动需求知识库构建,主要通过大量数据构建作战活动需求的知识图谱,能够赋予作战活动需求知识库“智慧”,来实现智能化的需求推荐。