元代坐具中的审美意识考析

■吉日木图,张思琦

(1.内蒙古师范大学设计学院,内蒙古呼和浩特 010020 2.设计与社会创新内蒙古高校人文社科重点研究基地,内蒙古呼和浩特 010020)

元代坐具是文化碰撞、审美交融的产物,可以从中窥见过往朝代的影子,也可以发现形制与艺术形式的变化以及这背后蕴含的独特审美意识。元代坐具的前期研究中,大多是对于元代宝座与交椅的形制或艺术形式的探讨,少有关于元代坐具的其他种类以及元代坐具所表现的审美意识进行分析。本研究将从图绘、文物、实物资料中收集元代坐具样本,按照中国古典坐具品类对所收集的样本进行分类,并对样本依次进行特征细化提取,结合元代文献资料分析元代坐具的形制特征、装饰特征、使用人物与使用场景所蕴含的文化礼教特征,最终探究元代坐具背后的审美意识。

1 元代坐具样本概述

1.1 研究对象界定与样本选取

中国传统坐具的前期研究,大多聚焦于坐具的溯源、坐卧类家具的划分、椅凳类坐具的种类。胡德生《中国古代家具》中指出唐以前的人们多以茵席为坐卧具,而椅子的形象要追溯到汉魏时北方传入的胡床,到了唐中期以后,椅凳的名称被广泛使用,不再继续称床,成为流传至今的坐具的特定名称[1];李宗山《家具史话》中将床榻类和椅凳类共同归于坐卧类家具,但也指出虽说二者归为同类,但这两类家具也显现出很大区别:椅、凳、墩皆属于垂足坐具,即坐于其上时两足可以自然下垂;它们与席、床、榻类坐具的区别十分明显[2];张福昌《中华民族传统家具大典》中对椅凳类坐具的种类作出划分,椅(靠背椅、扶手椅、圈椅、交椅等)、凳(条凳、二人凳、春凳等)、杌(杌凳、马杌、交杌等)、墩(瓷墩、石墩、坐墩等);宝座(只有宫廷、寺院才有,而非一般家庭用具)[3]。

上述研究中指出,依据坐姿可将坐卧类家具划分为床榻类坐具、椅凳类坐具两类,且两者有明显区分。本研究依据此观点,根据使用坐具时的坐姿,将研究对象限定为垂足、椅凳类坐具,不以功能为对象划分的唯一标准。由于床榻同样有乘坐的功能,故在收集资料与筛选样本时,去除非垂足类、床榻类坐具的对象。例如元刻本《事林广记》中绘着元代蒙古族服饰的男子下棋图,图中两男子乘坐的便是床榻类坐具,类似于这样的对象不纳入到此次研究范围内。

本研究对元代坐具的图绘、历史文物、事物资料展开收集,共收集整理47例样本。样本来源如下:(1)图绘资料共41例(表1):敦煌元代石窟壁画1例、元代墓葬壁画15例、元代时期图记8例、元代著古籍中插图9例、馆藏图绘以及书籍插图共8例。(2)历史文物雕像1例(表1):1992年正蓝旗羊群庙元代祭祀遗址出土汉白玉雕无头人像,收集交椅样本1例。(3)实物资料共5例(表2):博物馆馆藏2例、元代墓出土遗物3例。

表1 图绘资料与历史文物样本概况

表1 图绘资料与历史文物样本概况(续表)

表2 实物资料样本概况

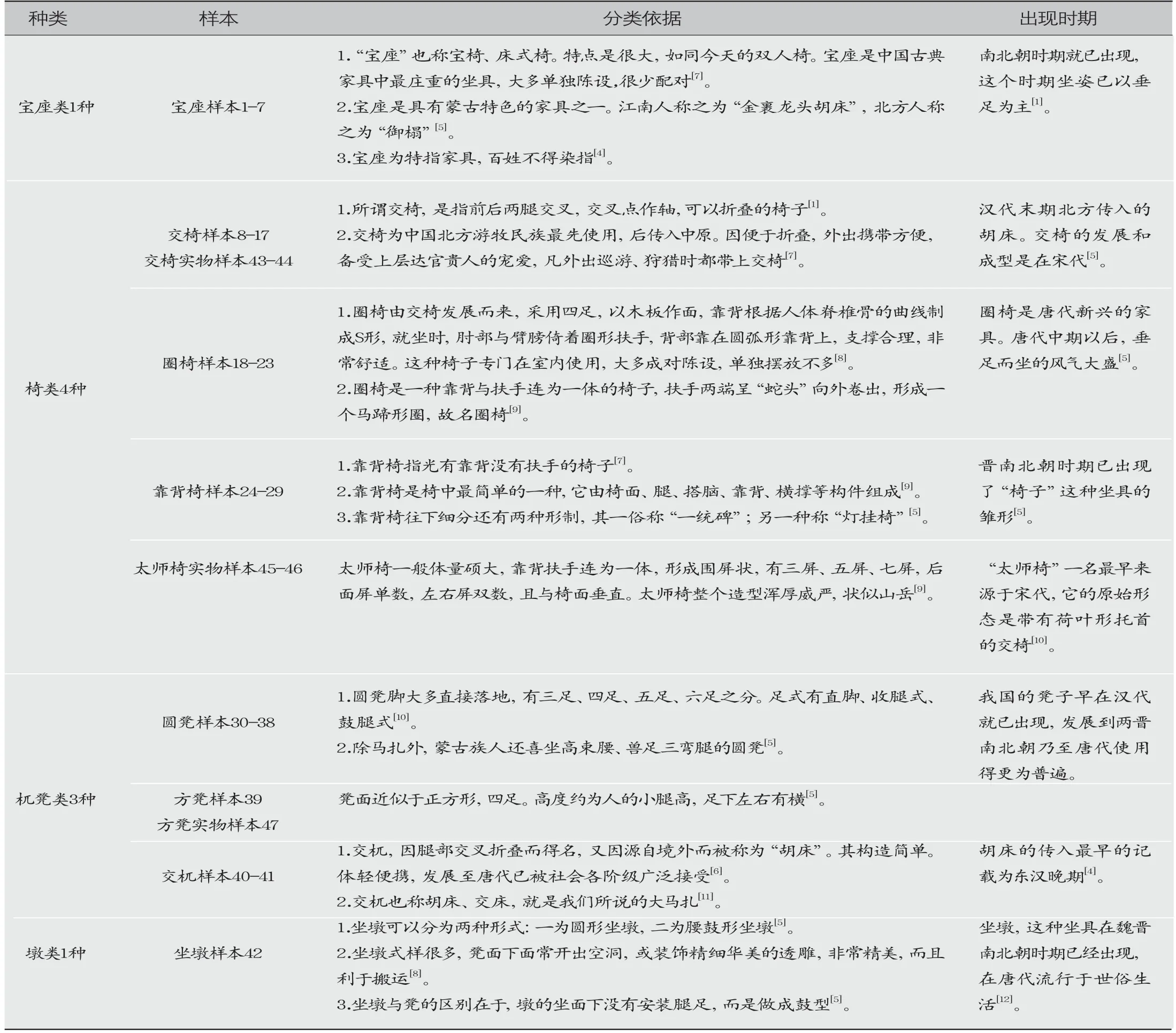

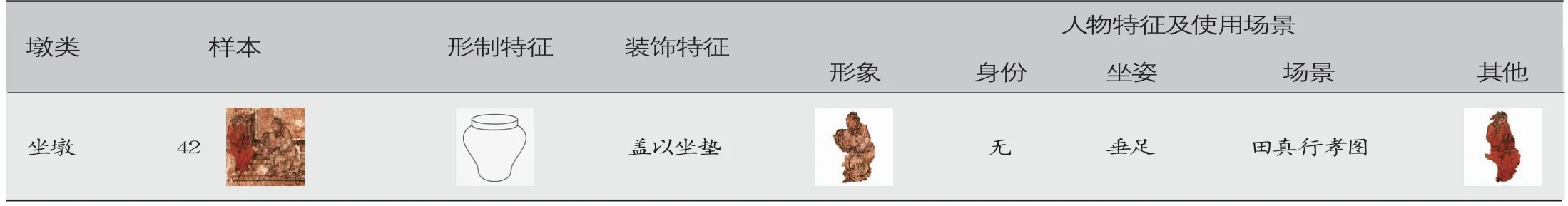

1.2 样本分类及依据

前期研究中对坐具的划分多为:宝座类、椅类、杌凳类、墩类。如张福昌《中华民族传统家具大典》[3]、马未都《坐具的文明》[4]、陈志刚《中国坐具小史》[5]、耿彦昊《唐代胡风文化对杌凳类坐具形制影响研究》[6]。本研究将参照以上对坐具的分类方法。并以各类坐具的文献记述、出现时期为依据,将收集的元代坐具样本作出划分。如表3所示,本研究将47例元代坐具样本划分为1种宝座类坐具共7例:宝座7例1-7号样本;4种椅类坐具共26例:交椅10例8-17号样本、交椅实物2例43-44号样本、圈椅6例18-23号样本、靠背椅6例24-29号样本、太师椅实物2例45-46号样本;3种杌凳类坐具共13例:圆凳9例30-38号样本、方凳1例39号样本、方凳实物1例47号样本、交杌2例40-41号样本;1种墩类坐具共1例:坐墩1例42号样本。

表3 元代坐具样本分类及依据

2 元代坐具特征分析

2.1 宝座

样本1-7为元代宝座样本,可见大部分为可容纳两个成年人盘腿坐的宝座,但也有单人宝座(样本6、7),形制与可供两个人使用的宝座相同,只座体略小。此外可见元代宝座形制特征靠背高大,扶手前伸与靠背环绕连接,整体呈圆润的弧状,且座体偏低矮、宽大。

如表4所示,装饰特征为座体上纹样偏多,绘有植物纹样、回纹、云纹。样本1中供养人所乘坐的坐具,座面前沿绘有连续的回纹和小佛[13],此外元代宝座的靠背或座体边角处大多呈现向上弯卷的灵芝状的翘头。样本5靠背与扶手处所装饰的纹样形态完整,绘满卷草纹、花卉纹。此外可以从元代文献中,解析到元代宝座的装饰与制作材料十分华贵。陶宗仪在《南村辍耕录》中记录:“大明殿……七宝云龙御榻,延春阁……寝殿楠木御,东夹紫檀御榻……光天殿七间……正殿缕金云龙樟木御榻。”[14]这里的“御榻”则是“宝座”,都是由十分珍贵的木材所制作。元代出访中国的外国旅行家也记录了宝座装饰得非常华丽,如13世纪意大利旅行家柏朗嘉宾记录宝座由象牙制成,雕刻技艺令人震惊,宝座上饰以金、宝石和珍珠[15]。

表4 宝座样本形制特征与装饰特征细化提取

象征着皇权的“坐席”自皇权开始集中时就存在,宝座这一坐具形式在宋元时期达到顶峰,在华丽的形制与装饰之外体现着元代的礼教文化。样本1-7均绘制蒙古族贵族,大部分盘腿而坐,身穿元朝蒙古族服饰,双人乘坐时男坐右女坐左。均绘有侍从,样本5中妃子旁边的人坐于矮凳上且衣着华贵,应也是贵族。样本6、7中的侍从为跪姿,以此可推测画中坐于宝座之上的人身份十分尊贵。此外,观察坐于宝座上的女人形象,大多低着头(表5)。

表5 宝座样本人物特征及使用场景细化提取

2.2 椅类

“椅子”的名称确定于中晚唐以后,唐代至五代时期已经出现圆搭脑圈椅和无扶手的汉式靠背椅,两宋时期还相继流行了直搭脑靠背椅、曲搭脑靠背椅和交椅、太师椅等[16]。元代椅类的种类承袭了前朝,根据前朝椅类的特点以及文献记述,将收集的样本归为交椅、圈椅、靠背椅、太师椅。

2.2.1 交椅

元代交椅实物资料非常少,但现有的两个实物样本43、44可完整体现元代交椅的形制、装饰特征。如表6所示,元代交椅的形制多为圈背,扶手上翘或回弯呈卷曲状,造型流畅优美,除样本44之外的所有样本都有该特征。样本44是元代少有的交椅样式,直立的靠背,且两端有向上弯卷的翘头,扶手弯曲前伸明显跟靠背呈两个部分。元代交椅大多靠背上绘有卷曲的云纹(样本43、44),样本43的脚踏部分也绘有云纹,木板样的座体与交叉的椅腿与前朝交椅相同。

表6 交椅实物样本形制特征与装饰特征细化提取

元代交椅较为盛行,在家具中地位较高,只有社会地位较高或一些富绅家庭中才有,大多设在厅堂内供主人和贵客享用[17]。如表7所示,样本8-11均为宴饮图,因为有祖宗牌位,这类图也被称为祭拜图。样本8、9、14从服饰可判断为蒙古族贵族,样本8中男主人坐姿豪迈,样本9中男主人服饰极具元代特色,头戴折沿带披帽,身着束袖长袍,腰扎包肚,足蹬红靴[18],样本8、9旁边均站有侍从,样本14为汉白玉雕无头人像,人像腰部带有具有蒙古族民族特征的饰品——褡裢与烟荷包。从样本中绘有的侍从与交椅的使用,可以看出元代严格的等级制度:其一,大部分样本中男主人旁边均绘有侍从;其二,与样本10中男主人对应的女主人即样本21,则是端坐于圈椅之上,可见交椅是一种身份和等级的象征。除此之外,元代交椅有时还会搭配皮毛所用,一方面有保暖之用,另一方面是彰显主人地位的一种方法,样本13、15、17均搭配皮毛使用,样本13展现元代贵族习惯于将皮毛作为椅披,甚是豪华[17],样本17中所体现的交椅更是使用虎皮毛。

表7 交椅样本人物特征及使用场景细化提取

2.2.2 圈椅

元代的圈椅、灯挂椅的椅形与宋朝时期的椅形很相似,基本上没有太大的变化,只是在细部装饰上略有不同。如表8所示,元代圈椅大多扶手部位呈现卷曲状,样本18、20中的座椅扶手更是卷曲成圈。

表8 圈椅样本形制特征与装饰特征细化提取

样本18造型完整,可见凳腿部饰有修长的云纹,凳脚向内卷起呈云纹状,样本20扶手部位较为突出,装饰较繁杂,用于椅上的椅披装饰有类似花卉纹的纹样(表8)。样本20、19、22中可看到圈椅上放置椅披,元代交椅和圈椅均会搭配椅披使用,但交椅较圈椅等级高,所以元代交椅上的椅披会用名贵的皮毛,圈椅上则使用织物。

圈椅除供男主人使用外,也供贵族妇女、儿童使用,这是圈椅与交椅存在等级之分的另一种体现,交椅则只供地位高的主人使用。如表9所示,样本19中绘制三个同胞围炉炙包子的情形,从服装来看坐于圈椅上的小孩衣着、长靴、皮帽均为元代贵族服饰,明显地位更为尊贵。样本21中为宴饮图,两位女主人为垂足坐,女主人坐姿端庄秀气,旁边绘有侍女。样本22、23均为贵族主人垂足坐场景,主人正襟危坐,旁边站有侍从。

表9 圈椅样本人物特征及使用场景细化提取

2.2.3 靠背椅

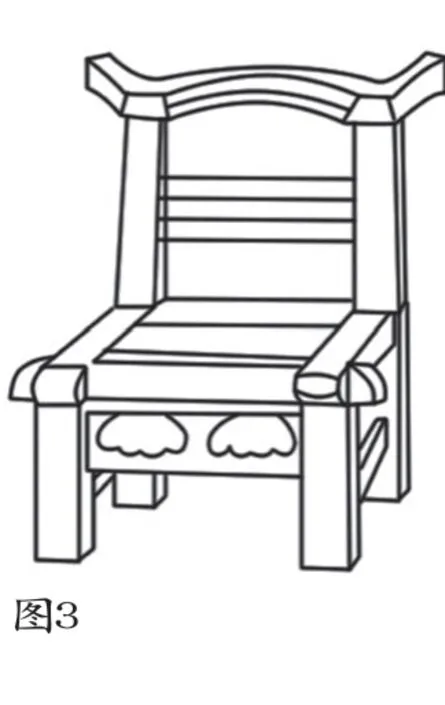

靠背椅形制上的变化自宋朝开始就不大,例如1980年江苏江阴县北宋墓中出土木椅(图3),金刘元《司马槱梦苏小图》中的椅子(图4)。

■图1 1980年江苏江阴县北宋墓出土靠背椅

■图2 江苏武进村宋墓出土靠背椅

■图3 1970年内蒙古解放营子公社的辽墓出土木椅

■图4 金刘元《司马槱梦苏小图》中的椅子

由此元代靠背椅的形制并没有大的变化。如图3中的木椅,椅面前部左右两端采用十字形骑马榫结构的设计,下方椅腿的直榫榫头均从十字形骑马榫的交叉处穿透,与椅面平齐,这种制作方法在辽中期乃至中晚期出土的文物中较为多见[19]。样本26中,可见辽代时期靠背椅榫头设计的继承。此外,在装饰特征上样本24、26中墓主人所坐的靠背椅可以明显看到椅背的两端有弯卷的翘头,该特点与前代的靠背椅略有不同。

靠背椅多配合桌子使用,由于没有扶手,所以使用方便,故常出现在宴饮或日常生活中。如表10所示,样本24、25、26均为宴饮图,墓主人为垂足端坐,旁边均站有4-6名侍从,手持器物侍奉。样本27是少有的记录墓主三人同坐的场景,中间坐男主人,两女主人紧靠两侧,所绘场景为行礼请安的场景,体现墓主人的身份尊贵。样本28记述贵族的日常生活,贵族所坐靠背椅依旧配合桌子使用,样本29中老妇人盘腿而坐,所绘场景随和。由此可见,靠背椅使用的场合较圈椅与交椅随和一些,多为宴饮、寻常生活中使用,但依旧可象征坐于椅上的人的地位。

表10 靠背椅样本人物特征及使用场景细化提取

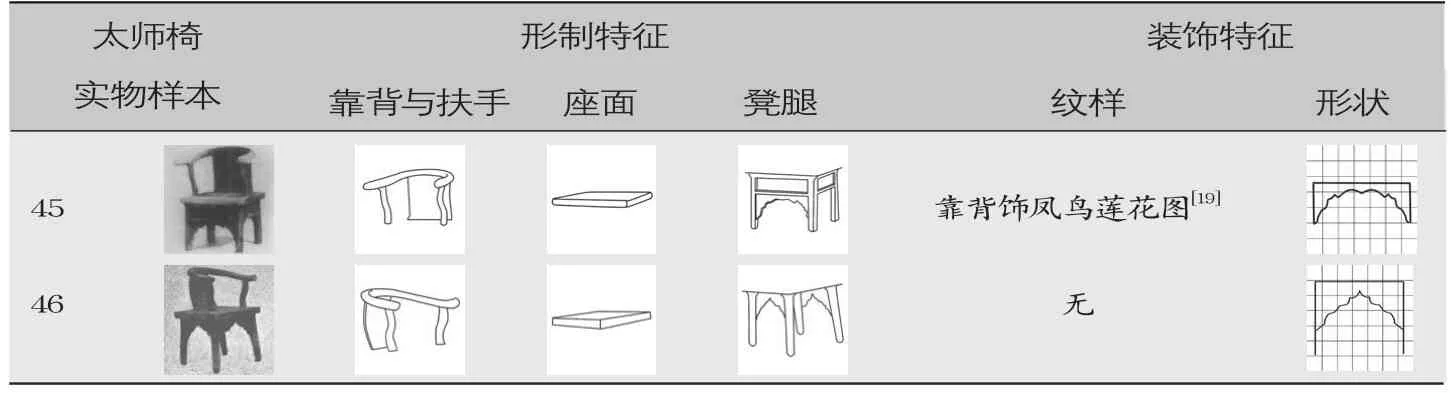

2.2.4 太师椅

元代时期的太师椅与宋朝时期的太师椅有所区别,元代太师椅形制更为简约,独具特色。如表11所示,太师椅实物样本45、46可直观体现元代太师椅的形制与装饰特征,样本45、46具有圈背和扶手微翘的特点,扶手与椅面的连接部分呈现稍弯曲的形制,样本45靠背饰有凤鸟莲花图[20],样本45、46的牙板部均较厚重且雕刻云纹形状作装饰。

表11 太师椅实物样本形制特征与装饰特征细化提取

2.3 杌凳类

凳子又称杌子,或是杌凳。杌,本是古时胡床的别名,俗称交杌[4]。凳来源于杌,后凳类发展成各种形态,而原本交杌的形态依旧保留。凳类可以称为杌凳类,其中包括方凳、圆凳等凳型,而“杌”即“交杌”虽不属于凳,但可归为杌凳类中的一种[6]。故本研究将圆凳、方凳、交杌归为杌凳类坐具。

如表12所示,三种杌凳类坐具各具特点,圆凳样本30,比较特别的便是凳腿上饰有云纹,凳脚向外卷翘,样本31圆凳的凳脚更是卷翘成马蹄状,凳脚下有一截小的垫脚十分独特,样本32凳体整体低矮,座体部雕刻有镂空的云纹,样本34造型简单,为三足圆凳,这也是圆凳与方凳除凳面形态外另一大的区别,即圆凳可为三足、四足、五足、六足[7],方凳则只能为四足。样本38高束腰,鼓腿彭牙,下带圆环形底座,底座下有足,使其坚实牢固[8],以上所有的圆凳样本中,样本30、31、38为元代典型的圆凳造型,高束腰、兽足圆凳深受蒙古族喜爱(表12)。

表12 杌凳类样本形制特征与装饰特征细化提取

元代方凳大多形制简单,如样本39,方凳实物样本47座面与凳腿十分圆润,装饰有云纹的牙板(表13)。该方凳与上文中样本47的太师椅属于同一墓穴出土的遗物,二者在装饰手法与风格上如出一辙。

表13 方凳实物样本形制特征与装饰特征细化提取

样本40中交杌的形制较前朝则没有大的变化,交杌并不是达官贵族专用的坐具,该坐具普及到了平民百姓,重在功能,外形十分简约便不予装饰(表12)。

杌凳类的等级低于椅类,如表14所示。样本30来自内蒙古元宝山元代墓葬壁画,女主人坐于元凳上,而对面的男主人则端坐于交椅之上,样本39来自山西红峪村元至大二年元墓中所绘对坐图,男主人头戴四方瓦楞帽,穿交领右祍长袍,腰束绔带,坐于交椅之上。女主人身穿对襟直领短袖衫,内着左祍襦衫,腰系带,坐于方凳上[21],可见杌凳类坐具的等级低于椅类坐具。杌凳类坐具多运用于日常生活中,样本32、33、37、40均是对日常生活的记录,样本40中所记录的妇人从着装,还有身边的侍从可以看出也是有身份的妇人,所绘场景则是在院子中,较为随意,而杌凳类坐具也并非贵族才能使用,样本35、36从人物穿着与从事工作可判断出为百姓(表14)。样本41展现出交杌的使用便捷性。

表14 杌凳类样本人物特征及使用场景细化提取

2.4 墩类

墩类坐具较圆凳、方凳的区别,在于墩类坐具座面下不设足,而是做成鼓状[4]。如表15所示,样本42低矮坚实,整个座面与座体相连成圆鼓状,上覆盖以坐垫,坐垫旁缀有流苏。墩类坐具与杌凳类坐具一样,均多用于人们的日常生活中,且不只是贵族使用,样本42中坐于墩上的人穿着朴素,姿势谦恭,旁边同样坐姿的人并不是侍从。

表15 墩类形制装饰特征与人物使用场景特征细化提取

3 元代坐具审美意识分析

本研究通过分析47例元代坐具样本,将元代坐具审美意识归为以下四点:宽大醇厚与低矮敦实兼有、雄壮华美与形制从简同在、坐具等级与身份权利相依、文化包容与审美交融共存。

3.1 宽大醇厚与低矮敦实兼有

元代坐具种类与形制传承了前代的坐具,但由于受到统治阶级的生活习惯、审美意识的影响,也展现出了元代坐具独有的形制特征。元代坐具的形制有宽大醇厚的特点,宽大体现于座体,可供使用者盘腿使用;而醇厚则是体现于靠背以及扶手,元代坐具扶手和靠背大多圆润厚实,或呈弧形或有弯卷的翘头,有时二者兼而有之。低矮敦实体现于坐具整体的形制特点,该风格特点便是来源于北方游牧民族的生活习惯与生活方式。生活活动主体的行为和活动直接作用于家具制作和生产上,造成了生活方式对家具风格的影响[22]。北方游牧民族自室韦时期就有着逐水草而生、住帐的生活习惯,故喜低矮、耐用的家具。

3.2 雄壮华美与形饰从简同在

元代坐具雄壮华美的装饰特征集中体现于宝座类坐具,而形式从简体的装饰特征体现于椅凳类坐具。元代宝座靠背高耸与扶手形成半圆形状,且边缘均有着圆润厚实的边,部分宝座靠背有着向上翻卷的灵芝状(云纹)翘头,十分雄壮,此外大部分宝座绘以华美的卷草纹样和云纹,大汗宝座上更是嵌有宝石。雄壮华美的审美意识来自独特的草原文化,文化中多是对自然的崇拜,所以自然纹样使用偏多。

元代椅凳类坐具形制呈现简约的特征,且装饰形状并不繁杂,只是集中于扶手、翘头、凳腿上。椅类大多拥有弯卷的扶手,部分有翘头,扶手或似植物或似云纹。凳类中圆凳多有弯翘的凳腿,似动物的蹄。椅凳类与宝座类上的翘头相似,都来自元代统治者对于云纹的偏爱。元代坐具上使用最多的纹样也是云纹,并且椅凳类所使用的云纹也十分简约,根据样本提取可发现,云纹的使用大多是单独纹样,少有复合纹样,并且装饰多以单线云纹为主。

3.3 坐具等级与身份权利相依

元代坐具体现着坐具等级与身份权利相依的审美意识,通过多数图绘材料中人物的姿态便可知,以坐姿记录的人地位崇高。并且坐具不同的品类供以不同身份的人使用,主人的身份越高坐具的等级也就越高。古代等级制度森严,图绘材料中大汗、墓主人等有地位的人才以坐姿形象记录其中,而身边侍从只有站立姿态。其次,坐具自始就是身份与地位的象征,宝座类、椅类、杌凳类、墩类坐具依次象征着不同的身份。元代坐具中宝座类坐具只供大汗、大汗的子孙或是蒙古贵族供养人等统治阶级使用。椅类坐具中种类很多,但不同种类的椅同样与身份等级息息相关,上文图绘材料中,元代交椅供与富绅家庭的男主人使用,坐于旁边的女主人大多坐于圈椅,可见元代交椅在椅类中等级最高,圈椅略低。元代杌凳类、墩类坐具大多见于日常生活中,且等级次于椅类坐具。记录在画像中的凳杌类坐具,通常供身份较主人低的人使用。

3.4 文化包容与审美交融共存

元代坐具对比其他朝代的坐具较为低矮。北方游牧民族将自己的生活与审美习惯融入到坐具的形制当中,可见元代坐具的形制在继承前朝的坐具形式的同时也拥有独特之处。

云纹是元代坐具上最多见的装饰纹样,元代坐具的云纹单个纹样整体偏圆润、简单,这一特点受到蒙古族云纹的影响。多个云纹组合出现时偏写实线条粗细搭配,对比宋代时期器物之上的云纹,可发现二者十分相似。此外,其他纹样的使用也能看到前朝的影子,例如样本45靠背上所绘制的凤鸟莲花图并不是蒙古族传统纹样且在元代坐具上并不多见。从而可以推测出元代坐具的装饰纹样体现着多元文化交流、互鉴的结晶。

元代壁画与墓画的贵族形象可发现,随着时间的推演主人的坐次习惯发生着变化。图绘中的宝座,以及部分元代早期墓画资料所绘男女同坐图,均为男坐右女坐左。这与蒙古族在蒙古包中摆设、坐位如出一辙,在蒙古包内外空间的分割上,政治秩序与性别秩序相互一致,即都有“西尊东卑”的特点[23]。而坐次习惯在元代晚期发生了变化,张晓东在《蒙元时期的蒙古人墓葬》中指出蒙古民族自古有尚右习俗,终元一代从尊右到尊左有一个渐变的过程,《元史·祭祀志·宗庙上》中对太庙中神主位置的几次变化的记载中可以体现出来。英宗以后改为“左昭右穆”,同书载泰定二年“四月....太祖皇帝居中向南,宜奉睿宗皇帝神主祔左一室,世祖祔右一室....从之”[24]。到此时在太庙位次上基本接受中原传统。这一尊卑观念的转变也必然反映在日常生活和墓葬中,纪年墓材料也反映了这一点,洞耳村墓和交城墓均有纪年,前者为蒙古时期,位置为男右女左,而后者为元代晚期,位置采取男左女右[25]。主人坐次习惯的变化,体现着文化之间的相互影响[26]。

综上,元代坐具形制、装饰纹样、使用人物以及使用场景三种特征中都体现着文化包容与审美交融的审美意识。

4 结语

中国古典家具历经时代的洗礼,最终呈现既品类多样又脉脉相承的景象,元代坐具在其中承接前朝的坐具形式、融入独有的审美意识,并为后代的坐具发展奠定基础。元代坐具整体低矮宽大、厚实圆润、装饰简单,不同的坐具类别象征着严格的等级制度。最终体现在坐具上的审美意识为高大敦实与低矮醇厚兼有、雄壮华美与形式从简同在、坐具等级与身份权利相依、文化包容与审美交融共存。本研究通过收集样本并提取元素,分析坐具艺术特征与文化内涵,在推动元代家具研究的基础上,扩展了研究的视角。此外,我国自古便是多民族融合的国家,本研究以元代坐具为载体,揭示了民族文化交流与相互包容的重要性,也正是因为文化的交融,我国传统家具才能如此绚丽多彩。