覆膜机插缓混一次施肥对水稻生长、产量和氮素利用效率的影响

陈洋洋 洪金枝 张子涵 金佳雯 唐心傲 李刚华

(三亚南京农业大学研究院/江苏省现代作物生产协同创新中心/南京农业大学作物生理生态与生产管理重点实验室,南京 210095;第一作者:31319103@njau.edu.cn;*通信作者:lgh@njau.edu.cn)

水稻是我国重要的粮食作物,65%的人口以大米为主食,据预测到2030 年我国水稻需求量在现有基础上将增加20%[1]。常规水稻栽培模式是淹水栽培,且施肥量大,常造成水分和肥料利用率低等问题[2-4]。随着覆膜材料和栽培技术的发展,水稻覆膜栽培逐渐被关注,其主要特征是在土壤表层覆盖薄膜,只在土壤表层保留浅层水分并且保持土壤水分始终饱和。众多研究表明,覆膜栽培具有增温保水、减虫减草和增产增效作用[5-8]。针对水稻栽培过程中施肥量高、施肥次数多等问题,研究者从尿素、复合肥等常规肥料开始关注一次施肥即能满足水稻整个生育期的特殊缓混肥[9]。丁艳锋等[10]研究表明,与传统施肥模式相比,机插缓混一次施肥技术在减氮25%条件下,水稻产量仍表现出增加趋势。目前的研究大多仅针对覆膜或机插缓混一次施肥技术对水稻产量和氮肥利用效率的影响,尚未见覆膜(生物可降解膜)栽培和缓混肥一次施用相结合对水稻产量和氮肥利用效率影响的报道。本研究将覆膜栽培技术和机插缓混一次施肥技术有机结合,探究其对水稻产量和氮肥利用效率的影响,为绿色高产的稻作方式提供新思路。

1 材料与方法

1.1 试验地及相关材料概况

本试验于2022 年在南京农业大学白马教学科研基地(31.61°N 119.18°E)进行,基地属于亚热带季风气候,水稻季(6—10 月)平均气温24.6 ℃,总降水量443.2 mm。试验地土质为黏质水稻土,0~20 cm 土层有机质含量18.1 g/kg,全氮1.3 g/kg,速效磷13.4 mg/kg,速效钾101.7 mg/kg。试验所用膜为全生物可降解地膜,宽1.9 m、厚度0.01 mm,降解时间小于60 d。试验所用缓混肥是南京农业大学水稻栽培课题组研发的水稻专用缓混肥(专利号:ZL201410175904.8)。参试水稻品种为宁香粳9 号。

1.2 试验设计和田间管理

采用随机区组设计,分别设置不施氮处理(N0)、常规分次施肥(CK)、缓混肥一次基施(T1)、覆膜缓混肥一次基施(T2)、覆膜尿素两次分施(T3)。所有施肥处理氮肥总量均为210.0 kg/hm2(纯N),CK 分3 次施用(基肥∶分蘖肥∶穗肥为3∶3∶4),T3 分2 次施用(基肥∶穗肥为6∶4);磷肥用量105.0 kg/hm2(P2O5),钾肥用量168.0 kg/hm2(K2O),钾肥和磷肥全部作基肥。每个处理3 次重复。5 月中下旬播种,6 月中下旬移栽。在移栽时采用机插覆膜与基施一体化操作,机插规格30.0 cm×12.1 cm,其余栽培管理措施按试验基地高产栽培要求进行。

1.3 测定性状及方法

1.3.1 茎蘖动态

于水稻移栽后第12、21、31、45、74 和130 d 调查各小区茎蘖数,每个小区选取具有代表性的3 行水稻植株,调查每行10 丛的茎蘖数,每小区茎蘖数取3 行茎蘖数的平均值。

1.3.2 SPAD 动态

于水稻移栽后第12、21、31、45、74 和94 d,每个小区调查具有代表性的植株5 株,用SPAD-502 叶绿素仪测定顶3 叶的SPAD 值,每小区取5 叶的平均值作为该小区水稻植株顶3 叶SPAD 值。

1.3.3 LAI

于水稻分蘖期、拔节期、抽穗期调查各小区茎蘖数,后按平均茎蘖数取3 丛代表性植株,用叶面积仪(LICOR)测量每个小区3 丛代表性植株的叶面积指数。

1.3.4 地上部干物质量和氮素积累量

于水稻分蘖期、拔节期、抽穗期和成熟期,调查各小区茎蘖数,按平均茎蘖数取3 丛代表性植株,按茎、叶和穗分样装袋。各部位植株样品在105 ℃恒温下杀青30 min,后于80 ℃下烘干至恒质量,称重后磨样,使用Dumas 快速定氮仪测定各器官的含氮量。

器官氮素吸收量(kg/hm2)=器官干物质量×器官氮含量;

氮素利用率(NUE,%)=(施氮区氮素积累量-不施氮区氮素积累量)/施氮量;

氮素农学利用率(NAE,kg/kg)=(施氮区产量-不施氮区产量)/施氮量;

氮肥偏生产力(NPP,kg/kg)=单位面积产量/单位面积施氮量;

氮收获指数(NHI,%)=收获时籽粒氮素积累量/植株氮素积累量。

1.3.5 产量及产量构成

于成熟期,在每个小区考察30 丛水稻有效穗数,并计算平均值,按每小区平均有效穗数取4 丛有相同有效穗数的水稻,考察其穗粒数、结实率和千粒重。每小区选定60 丛水稻单收,晒干后测产。

1.4 数据处理

运用Excel 2021 进行数据处理,使用IBM SPSS Statistics 27 软件进行统计分析,采用单因素(one-way ANOVA)方差分析和Duncan 法进行多重比较。

2 结果与分析

2.1 覆膜机插缓混一次施肥对水稻生长和产量的影响

2.1.1 水稻产量及其构成因素

从表1 可见,与CK 相比,T2 处理产量显著提高9.1%、有效穗数显著提高18.0%,T1、T3 处理产量分别提高6.0%和6.5%、有效穗数分别提高10.4%和12.8%;与CK 相比,T1、T2 和T3 处理结实率分别显著提高15.1%、12.5%和9.1%。

表1 不同处理水稻产量及产量构成因素

2.1.2 茎蘖动态

从图1 可见,所有处理均在移栽后第31 d 达到分蘖高峰,之后随着无效分蘖的退化,分蘖数逐渐稳定。T2 处理在各时期的分蘖数均大于其他处理,CK 的茎蘖数始终少于其他处理。

图1 不同处理对水稻茎蘖动态的影响

2.1.3 地上部干物质量

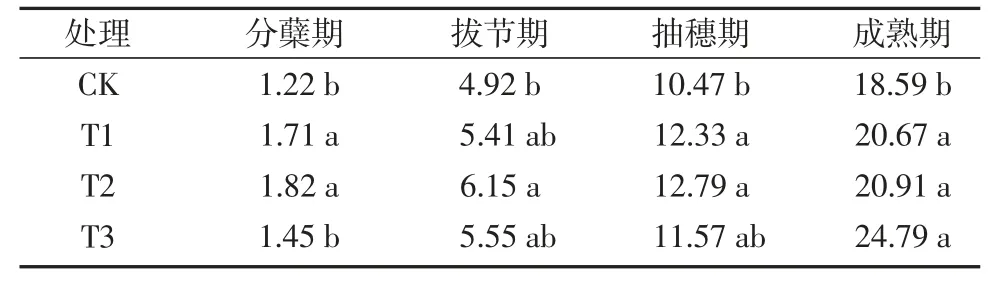

从表2 可见,分蘖期,T1 和T2 处理地上部干物质量较CK 分别显著提高40.2%和49.2%,T3 处理较CK提高18.9%;拔节期,T2 处理较CK 显著提高25.0%,T1和T3 处理较CK 分别提高10.0%和12.8%;抽穗期,T1和T2 处理较CK 分别显著提高17.8%和22.2%,T3 处理较CK 提高10.5%; 成熟期,T1、T2 和T3 分别较CK显著提高11.2%、12.5%和17.2%。

表2 不同处理对地上部干物质量的影响(单位:t·hm-2)

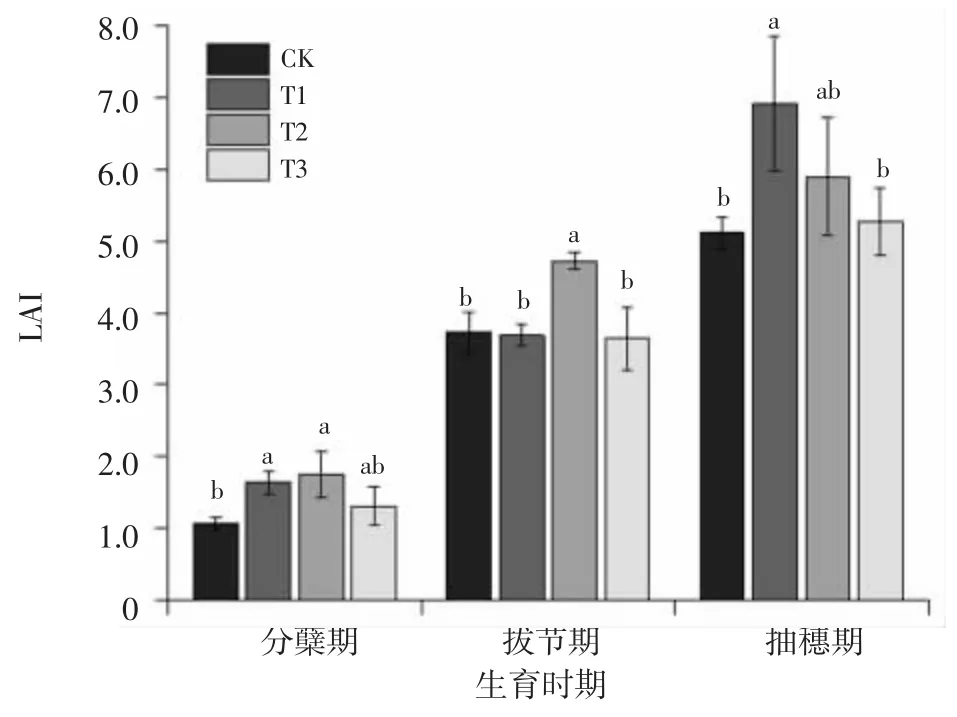

2.1.4 LAI

从图2 可见,分蘖期,T1 和T2 处理LAI 较CK 分别显著提高51.3%和62.0%,T3 与CK、T1 和T2 处理差异不显著;拔节期,T2 处理LAI 较CK、T1、T3 处理分别显著提高26.7%、28.2%和29.4%;抽穗期,T2 处理LAI与其他处理差异不显著,T1 处理较CK 显著提高35.0%。

图2 不同处理对各生育时期叶面积指数的影响

2.2 覆膜机插缓混一次施肥对氮肥吸收利用的影响

2.2.1 SPAD 动态

从图3 可见,水稻顶3 叶SPAD 动态总体呈先增大后减小的趋势。水稻拔节期前(移栽31 d 前),4 个处理SPAD 值相差不大;移栽后45 d,CK 和T3 处理的SPAD 值较分蘖期下降,而T1 和T2 处理到达高峰;移栽后74 d,CK 和T3 处理的SPAD 值恢复至移栽后31 d的水平,而T1 和T2 处理的SPAD 值不断下降。在水稻生育中后期,T1 和T2 处理的SPAD 值下降较快,叶色较CK 和T3 处理植株褪淡更明显。

2.2.2 氮肥利用率

从表3 可见,氮素积累量和氮素利用率各处理表现为T3>T2>T1>CK,T3 处理的氮素积累量和氮素利用率较CK 分别显著提高18.3%和43.9%;T2 处理的氮肥偏生产力和氮素农学利用率较CK 显著提高9.1%和47.7%;T1、T2 和T3 处理的氮素生产效率和氮收获指数与CK 差异不显著。

表3 不同处理对氮肥利用率的影响

3 讨论

3.1 覆膜机插缓混一次施肥对水稻生长和产量的影响

本研究发现,仅T2 处理的产量显著大于CK(表1),增产原因在于T2 处理提高了有效穗数和结实率。覆膜具有增温效应,提高了水稻分蘖期的有效积温和生育前期的光合有机物质积累,促进水稻分蘖的早发和形成[12];同时由于缓混肥料养分的合理充分供应,也在一定程度上促进了水稻分蘖发生,而前期的分蘖可为后期有效穗数奠定基础,最终使得T2 处理的有效穗数显著大于CK(表1),这与LIU 等[8]研究结果一致。而T1处理得益于其肥料供应合理和充分,一定程度促进水稻生长,促进分蘖发生[13],但效果不如覆膜。

T2 处理抽由于前期覆膜条件下分蘖的早发提高了分蘖数量,缓混肥有效释放满足了拔节期水稻需肥,共同作用下使得拔节期T2 处理的干物质量和LAI 显著高于CK(表2、图2),为籽粒灌浆提供了充分的物质保障,产量提高。

3.2 覆膜机插缓混一次施肥对水稻氮素吸收利用的影响

水稻对氮素的吸收利用不仅与水稻品种固有特性有关,而且受施肥量和施肥方式影响很大[14-15]。本试验各处理施氮量相同,但存在多次施肥和一次施用缓混肥的氮肥运筹差异和有无覆膜的栽培措施差别,均对水稻的氮肥吸收利用产生影响。覆膜尿素两次分施处理(T3)氮素积累量较CK 显著提高18.3%,这与董瑜皎等[16]研究结果一致,但覆膜缓混肥一次基施处理(T2)较CK 只提高7.7%,且未达到显著,原因可能是生育后期土壤中铵态氮含量差异导致,具体原因需进一步探究。

对于水稻顶3 叶SPAD 来说,覆膜尿素两次施肥处理(T3)其氮肥是作为基肥和穗肥,在移栽后45 d由于植株分蘖消耗大量营养以及肥料的供应不足,另外一方面,由于2022 年夏季温度较高加上覆膜本身的增温效应,稻田温度较高,水稻生长受到一定的影响,导致其SPAD 低于T1 和T2 处理(图3),在分次施肥后,SPAD 得以恢复并在中后期高于非分次施肥的处理。覆膜机插缓混一次施肥(T2)显著提高了氮肥偏生产力,相同施氮量下,其产量显著提高、氮肥农学利用率显著提高,可能与覆膜下温度和肥料氮素释放效应有关。

需要指出的是,本研究仅为1 年期试验,缓混肥和覆膜具有的互作效应本试验并未明晰,因此,还需要进行多年试验。

4 结论

相比单一覆膜处理或缓混肥处理,覆膜机插缓混一次施肥显著提高水稻产量、氮素农学利用率、氮肥偏生产力。覆膜机插缓混一次施肥能够有效促进水稻分蘖早发,显著增加分蘖数,显著提高植株干物质积累量和生育前期的叶面积指数,还可以提高分蘖后期的叶片SPAD,提高氮素积累量。