唐曲《秦王破阵乐》研究

庄永平(上海艺术研究所,上海 201103)

引 言

《秦王破阵乐》是我国唐代最为著名的大曲之一,曾被学者们誉为是唐代出现的第一首大曲乃至第一大曲,甚至被认为是“近世国家之国歌”,可见此曲在我国音乐历史上地位之显要。[1]此曲最早见于史籍《旧唐书·音乐志一》:“贞观元年(627),宴群臣,始奏《秦王破阵乐》之曲。”[2]由于是颂扬秦王李世民(即后唐太宗,599—649)的文功武略,故太宗凡在宴请等重要场合都必奏此曲,尤其是征战讨伐之时奏响此曲,更是“发扬蹈厉、声韵慷慨”以鼓励士气。因此,此曲又被视为是后世传统大套琵琶武曲之第一曲。此曲不仅在我国国内赫赫有名,而且,闻名于当时的世界。据玄奘《大唐西域记·卷五》“玄奘与戒日王”条载:“王曰:尝闻摩诃至那国有秦王天子,少而灵鉴,长而神武,昔先代丧乱,率土分崩,兵戈竞起,群生荼毒,而秦王天子早怀远略,兴大慈悲,拯济含识,平定海内,风教遐被,德泽远洽,殊方异域,慕化称臣,氓庶荷其亭育,咸歌《秦王破阵乐》。闻其雅颂,于慈久矣。”又《卷十·迦摩缕波国》条载:“拘摩罗王曰:‘……今印度诸国多有歌颂摩诃至那国《秦王破阵乐》者,闻之久矣,岂大德之乡国耶?’曰:‘然。此歌者,美我君之德也。’”[3]此曲不仅传到了邻国印度(天竺),还隔海传到日本,成为极负盛名的乐曲。一些日本传自唐代著名琵琶乐曲的乐谱,如《三五要录》谱和《五弦谱》[4]都载有此曲,还有筝等其他乐器谱也载有《破阵乐》曲。本文将就《三五要录》谱所载的两首,一首是日本所称“只拍子”的,但并不特意标明,是作为正曲的;另一首是日本所称的“同曲·乐拍子”的;还有《五弦谱》所载的五弦琵琶演奏的一首,共三首加以比对。笔者在《唐乐琵琶古谱考辨与校译》一书中认为,《五弦谱》中的一首与《三五要录》谱中的两首,旋律节拍却不能对上。现在通过进一步比对之后,发现这三首乐曲确实是同一首乐曲。当然,由于在曲式结构、旋律进行以及节拍节奏上的变化较大,从而掩盖了它们是同曲的事实。尤其需要指出的是,在那时以《破阵乐(舞)》作为曲名的乐曲很多,如《三五要录》谱中另载有《皇帝破阵乐》《散手破阵乐》;以及见于其他史载的还有《破阵乐》《小破阵乐》《神功破阵乐》,等等。这些曲目有一种可能确实是出于同一曲,但变奏出入的地方较多;另一种可能仅是借用其曲名的同名异曲者,这种现象在后世琵琶曲中也很常见。如果仅从《三五要录》谱中看,《皇帝破阵乐》有“游声”“序”“破”等很多段落,结构非常庞大显然是一种大型套曲结构,而《五弦谱》中的《秦王破阵乐》仅是只曲结构非套曲形式。因此,探寻它们二者在旋律与节拍、节奏等方面的联系,还需要艰苦仔细地比对,才能得出翔实可靠的结论来。下面就《三五要录》谱所载两首与《五弦谱》所载一首的《秦王破阵乐》进行仔细比对。

一、曲式结构与节拍、节奏比对要点

首先有必要解释曲式结构与旋律进行、节拍节奏等比对要点。

1.从曲式结构上看,两谱乐曲之间的差异较大。《三五要录》谱中《秦王破阵乐》曲名下有文字说明:“可弹七反(笔者注:‘反’即‘反复’或‘遍’),第一遍拍子廿三(二十三),第二反以后者拍子廿(二十)。”现谱中确实是23个“百”(书中漏写第17、18两“百”,现补上)。“百”即“拍”的通假字或简写字,23拍即相当于今之23小节,而那时的节拍是和乐句结构结合在一起的。正如唐代段安节《乐府杂录》(成书不早于894年)所载:“拍板:拍板本无谱。明皇遣黄幡绰造谱,乃于纸上画两耳以进。上问其故,对:‘但有耳道,则无失节奏也。’韩文公因为乐句。”[5]这说明拍板的打入形成了乐曲上诸乐句的分割,也就形成了所谓的“句拍”。这种“句拍”概念既是音乐上的节拍形式,也是曲式结构段落上的划分。在敦煌莫高窟发现的《敦煌乐谱》中,乐曲旋律谱字旁有很多的“□”符号,就是代表“拍”的。每两“□”之间为一 “拍”,其间有六个谱字、八个谱字和四个谱字的,因而称为“六谱字拍、八谱字拍、四谱字拍”,或称“六均拍、八均拍、四均拍”,因为那时已经出现了“均拍”的概念。显然,这是唐时律诗体的整齐五字句与七字句在音乐句式结构上的反映。再者,《三五要录》谱“百”字的运用,就已体现出了一定的“谱字位”概念。因此,有学者认为唐时主要运用的是节拍、节奏较为自由的“韵律性节拍”,[6]问题是,既然是“均拍”,就必然会体现出一定相匀律动的节律来,至少从上述器乐谱式中看是这样的。《五弦谱》中的乐曲都未标有“拍”号,这与后世有的工尺谱未“点板”一样,显然是一种“失拍”。因此,在未有《三五要录》谱“百”号做参考,《五弦谱》该曲的节拍划定就很难定夺了。那么,《三五要录》谱中此曲明确标明为八谱字拍式,节拍上又类似今天不完全小节(即后世所谓“眼起板收”)的特点。然而,叶栋却把它译成六谱字拍式(他采用今天紧缩一倍的拍),[7]这显然是不恰当的。有的由于对谱字旁“·”的解译关系(下详),将六谱字拍转成了四谱字拍;还有的转成了二谱字拍,这些都有迎合当今时代节拍、节奏特点之嫌,显然与那时的事实不符。对于这三曲具体的曲式,《三五要录》谱中的两曲,虽然都标23拍(小节),但是两曲开始的3小节又都是反复的,即一标“以上复弹”;一标“反付”(即“复”字)。接着,后面标b1─┐和b2─┐的8个谱字旋律相同,之前的1小节8个谱字二者则不同,看来似乎是一种“换头”结构。这样,再加上前面反复的3小节,似乎既用了“换头”又加用了一种所谓的“双拽头”。但《五弦谱》的同曲结构却不一样,它是一种非常明确的全曲的“换头”结构形式。问题是在曲尾所写的“第二换头”,又如何来理解?一种解释是做常规的第二遍反复所用的“换头”旋律,仅强调这是第二遍所用而已;另一种解释就是要做两次“换头”,也就是“双拽头”,这是笔者在进一步比对研究中得出的解释,看来这种不寻常的“第二换头”写法确实有所指。除此之外,a1─┐与全曲尾部a2─┐的3小节旋律相同,这种看似再现段的曲式结构,实际是重复抄写了头部a1─┐的旋律,故而在此曲文字说明中的“第二反以后者拍子廿(二十)”,其实就是把头部的3小节(即a2─┐)抄写出来而已。

2.唐时有六谱字、八谱字、四谱字三种拍式,在今天来看,相当于拍、拍、拍的小节节拍形式,故而它是一种较宽大的拍(即小节)。但谱字旁出现了很多的“·”,这是指示谱字位的节奏,还是另有其他的含义?这是当今研究者们解译上主要的分歧所在。笔者认为,正如我们今天所讲的节拍概念是“以四分音符为一拍,一小节有两拍,称为四二()拍”;而我国传统拍(板)眼节拍如“一板三眼”,是先讲“板”(小节)后讲“眼”(单位拍),这似乎是有所区别的。也就是说,我国事实上是先有了拍子的概念,这是运用拍板乐器之故,而后才明确了旋律音间节奏的概念。在记谱上就是先有了大的拍子(类似今天的小节,可称为“大拍”),后来才渐渐体现出小的旋律音符组合的细节(类似今天小节的单位拍,可称为“小拍”及诸音间的时值关系)。那么,正由于此,对于“·”的解释就只能局限于拍式内部的一定节奏变化,这种变化不能超出其拍式的范围,任何造成改变拍式“·”的解译都不能成立,这是唐代节拍、节奏方面解译的一条底线。

二、乐谱比对说明

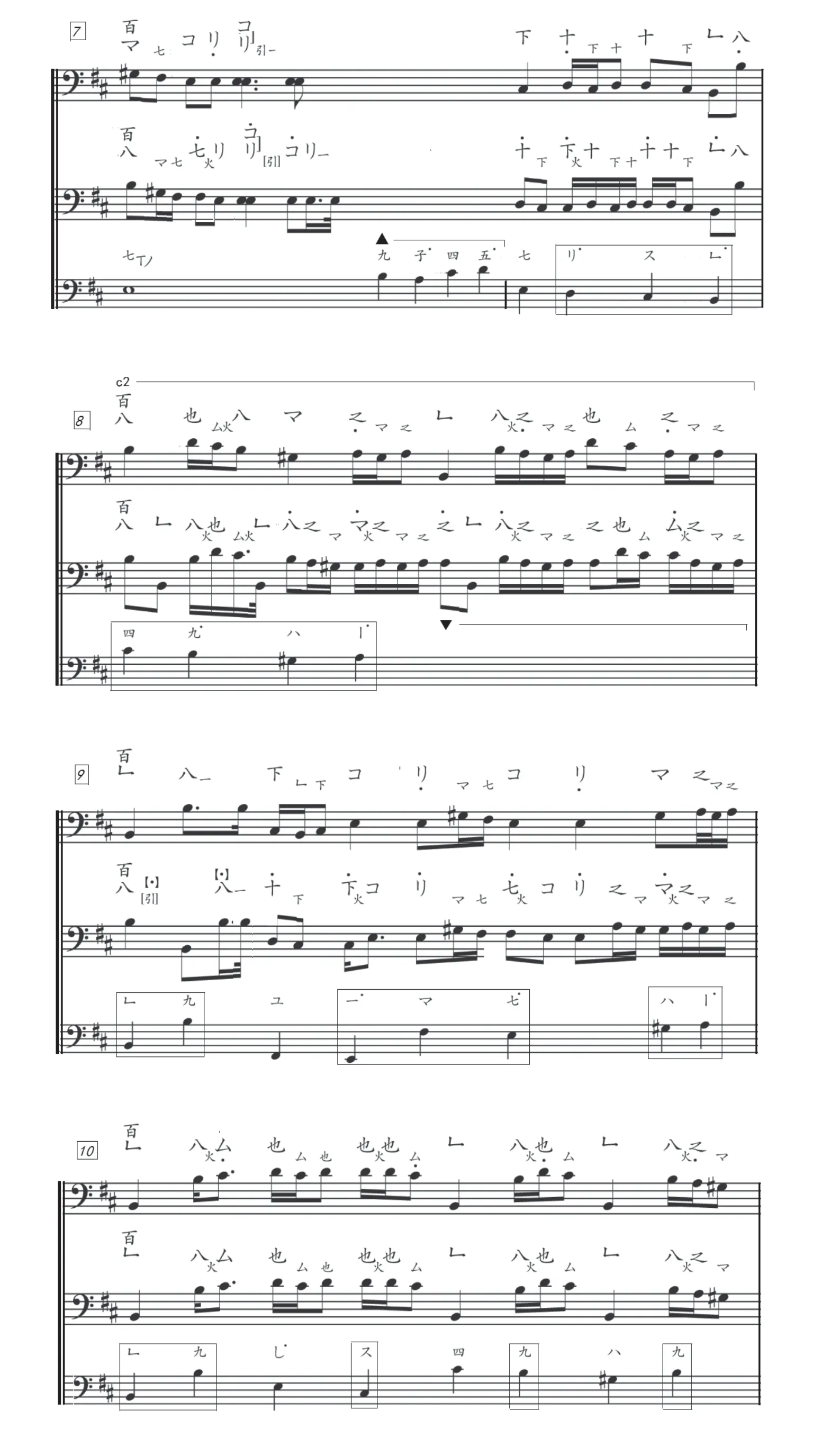

下面分别详解每一小节旋律比对情况。

1.首先,第1小节前不完全小节的四小拍旋律,《三五要录》谱两曲完全相同,唯[同曲·乐拍子]中缺很多的“·”,现补上。所不同的是与《五弦谱》同曲比对,这里必须说明两点:一是《五弦谱》同曲原谱中的“第二换头”是抄写在全曲的末尾,现笔者将其移到曲首成为真正的“换头”,这样更便于看出两遍头部旋律的区别。二是根据“第二换头”开始四个谱字与第20小节开始的四个谱字相同,这样,显然就缺少了一个谱字。如果把原谱中最后结束琶音的“一、∟、七、ヤ”的最高音“ヤ”谱字,写在“第二换头”的后面,就可补足后面所缺之音(见后第23小节)。但是,考虑到《五弦谱》同曲的第一遍曲首开始也是这种四音琶音,这样,前为三音琶音后为四音琶音也就不统一了,故而现在只能在“第二换头”后面增添一个(ヤ)谱字(加圆括号表示增加者)。由此看来,很可能是那时的抄谱者在“第二换头”旋律开始处少抄了一个相同的“ヤ”谱字。总之,“第二换头”旋律的第3谱字与其他两曲是对应的,故而加长方框表示(下面凡相同者均加用长方框)。相反,第一遍四个谱字全对应不上。其次,第1小节《五弦谱》同曲第6 小拍第一、二遍各有一音能对应上(一为sol,一为la),因此分别加长方框,其他谱字则对应不上。

2.第2小节《三五要录》谱[同曲·乐拍子],根据正曲节奏划分稍做修正(谱例中已改),同时还补了“·”。三曲能对应的三个谱字加长方框以示对应,其中第7谱字可看作《三五要录》谱两曲的第6谱字移位对应。另外,因将“第二换头”旋律放在曲首,故原谱标在第5谱字前的“同”字去掉,现谱例中已改。

3.第3小节三曲前四个谱字位是可以对应的,仅《三五要录》谱两曲作同音不同节奏型,《五弦谱》同曲作长音。后四小拍《五弦谱》同曲因曲式结构不同故空缺。另外,由于反复结构的变化,原《五弦谱》同曲中第4谱字后的“同”字去掉,现谱例中已改。

4.第4小节《三五要录》谱两曲是相对应的,同时,因结构关系比《五弦谱》同曲多了这一小节八小拍旋律。

5.第5小节除了《五弦谱》同曲空缺前四小拍外,后四小拍与《三五要录》谱两曲基本对应。仅第1谱字前者作si音、后两者作la音相差大二度。其实,后两曲的旋律可看作是一种变奏移位(si音出现于第二谱字位的中间),因而仍加长方框表示是相对应的。

6.第6小节《三五要录》谱[同曲·乐拍子]比正曲有所加花。两曲与《五弦谱》同曲相比,有五个谱字相对应,三个谱字不能对应,但总地听起来二者还是基本相向而行的。

7.第7小节前四小拍三曲是基本对应的,仅《三五要录》两曲旋律稍有相差,而《五弦谱》同曲则拖长音而已。问题在于后四小拍显然是《五弦谱》同曲比其他两曲多出四个谱字位(标▲—┐处),故而其他两曲只能空缺。而且,由此产生了跨小节对应现象,这样,后四小拍中有三小拍是对应的,一小拍不能对应,这些情况不仔细移动比对是较难发现的。

8.第8小节前四小拍三谱也是基本对应的,问题在于后四小拍反过来,《五弦谱》同曲与其他两曲相比,则少了四个谱字位(标▼—┐处),这样一来,两小节中一多一少四个谱字似乎正好抵消。另外,标c2─┐与前面标c1─┐运用了局部相同的旋律,似乎是一种“重头”运用。而《三五要录》谱前后乐句对照,似是一种 “换头”结构。

9.第9小节三曲基本上是对应的,仅第3谱字位不能对应。而第7、8谱字位看来是《三五要录》谱两曲变奏所致,造成对应上有所叉开。

10.第10小节五个谱字对应,三个谱字不能对应。

11.第11小节情况与第10小节相类似。

12.第12小节《五弦谱》同曲第2谱字可看作是其他两曲第1谱字的移位所致,而整小节旋律走向并不一致。

13.第13小节开始四小拍,《五弦谱》同曲用琶音—长音,其他两曲显然是加花变奏了。第5、6谱字显然是《三五要录》谱加花移位所致。

14.第14小节对应度较高,仅《三五要录》谱两曲的第5谱字位有所变奏。

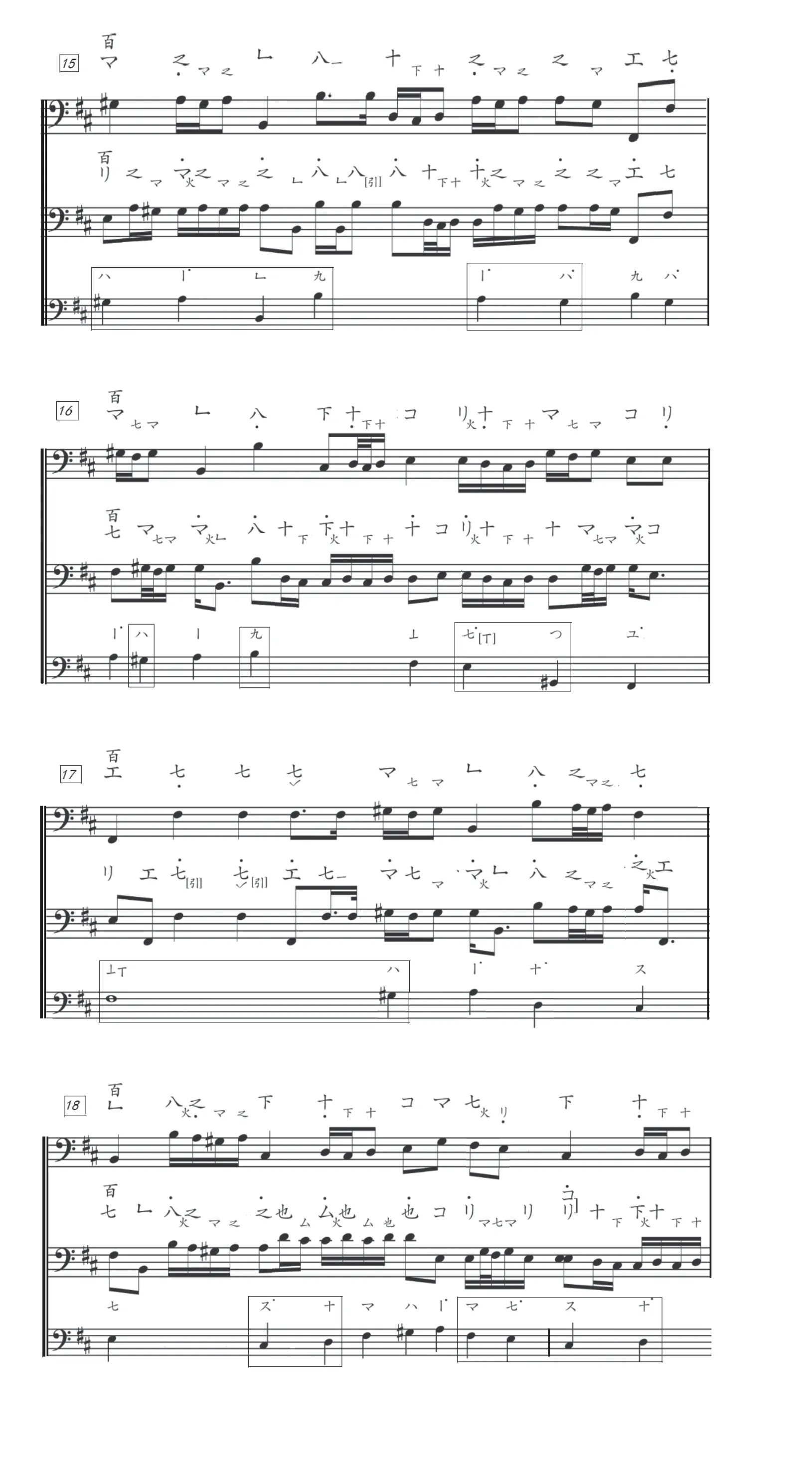

15.第15小节对应度也较高,对应上《三五要录》后四小拍有所加花移位。

16.第16小节对应与不对应各半,《三五要录》谱两曲的第2谱字位有所压缩。

17.第17小节前四个谱字能对应,三曲仅八度分奏与拖长音之别。其间出现的mi音,成为发现全曲三谱能对应的较关键节点。后面五个谱字能对应,其他三个谱字则不能对应。

18.第18小节又出现了跨小节对应现象,这也是较难发现三曲是否能对应的地方。

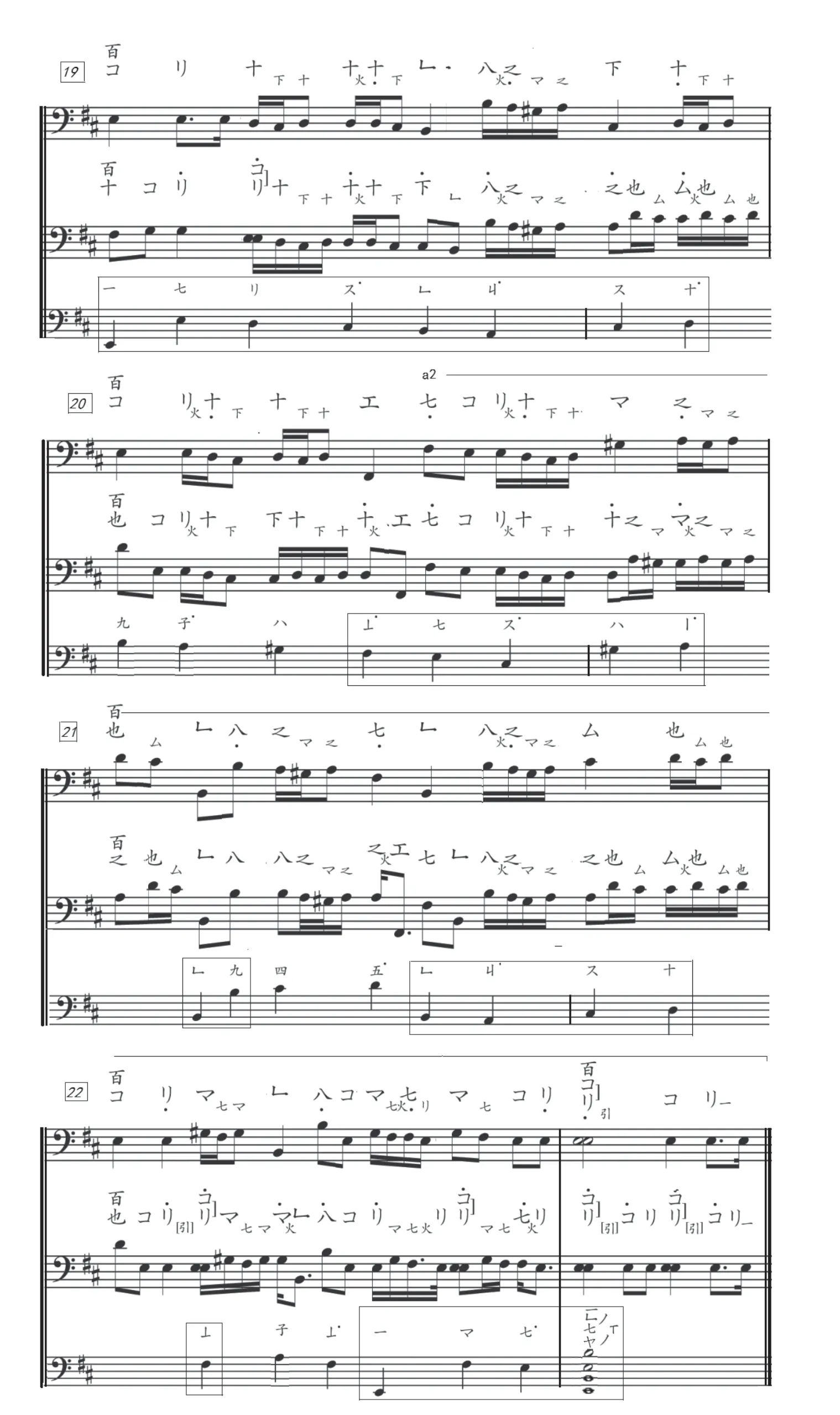

19.第19小节是跨小节对应度最高的一小节,八个谱字位全部能对上。

20.第20小节跨小节除了前面三个谱字外,后面五个谱字都能对上。因为此处标的a2─┐与曲首标的a1─┐旋律相同,这是指示“第二反以后者拍子廿(二十)”而重复抄写的3小节(即23-3=20)。值得注意的是,《三五要录》谱两曲第5、6、7、8谱字与曲首的四个谱字相同,而《五弦谱》同曲“第二换头”似乎也应从此处开始与曲首四个谱字对应,但现在却是从此小节的第1谱字开始,似乎移前了四个谱字,这种移位不知何故?是否为变奏所致?

21.第21 小节也是跨小节对应,开始两谱字位有所错位,第3、4谱字位不能对应。

22.第22小节,首先,《三五要录》正曲的句头与句尾相同的“コリ.”谱字,是根据[同曲·乐拍子]排列,造成了与前面第2小节同部位同谱字正好相反的节奏形式,这看来也是正常的,不影响节拍大局。其次,从《五弦谱》同曲此小节后四个谱字与自身第2小节后四个谱字对应来看,这里似乎多了第7、8谱字位的mi、re两音,如果去掉这两音,往后两谱字位则是可以对应的,但前面谱字就较难对应了。总之,这前后《五弦谱》同曲与另两曲要全面对应有一定难度。

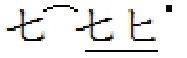

23.第23小节的前四小拍三曲是对应的,后四小拍即是开始不完全小节的四小拍,由此组成一个八均拍。另外,《五弦谱》同曲原后面是“第二换头”部分,现已移位了曲首,故而最后所标的“同”字去掉(谱例第2小节中已改)。

结语

综上所述,经过对《三五要录》谱、《五弦谱》三首同名乐曲的比对,证实它们确实是同一首乐曲。从总体上看,由于《三五要录》谱两曲开始运用了“双拽头”,这一部分与《五弦谱》同曲就有了较大的不同。这种曲式结构上的不同,常产生出有跨小节对应的情况以及跳跃式间隔等对应的现象,也就大大增加了发现三曲原本是同一曲的难度,这也是笔者以往未能指出它们是同曲关系的主要原因。除此之外,有的不同可能是四弦四相琵琶与五弦琵琶不同制式乐器上演奏,在不同定弦上各自产生出一些适合自身的变奏旋律,这也是可以想象的。当然,也不排除有些不同可能是因抄谱出错而造成的。至于具体比对出的谱例,还可以进一步总结出一份当今更为实用的乐谱。由此而想到,这些古曲的旋律节拍、节奏等,事实上也并非是单调的所谓一谱字位(小拍)一音,实际在各谱字位上,音符节奏间的组合有着很多变化,正如现今古琴上打谱的某些特点那样。这种工作既不破坏原曲的曲式结构与节拍大局,又可以在节奏细节上给予今人以一定的想象与变通空间。总之,只有在对应出较为准确的原谱之后,才能为现今的再创作奠定坚实的基础。

附录:《秦王破阵乐》(《三五要录卷第八》,庄永平校译)