动态心电图和动态血压同步监测在缺血性脑卒中患者诊断中的价值

刘俊卿

(厦门市海沧医院心功能科,福建 厦门 361026)

缺血性脑卒中是突发性的脑血管疾病,患者由于脑内动脉狭窄、闭塞,出现脑组织血液循环障碍,进而引起缺血性病变、损伤。缺血性脑卒中急性发作后,应紧急进行救治,尽快增加血流灌注,恢复脑组织供血、供氧,进而防止神经功能损伤的持续加重。缺血性脑卒中的发生、进展对于患者的健康形成极大的危害。在救治不及时的情况下,缺血性脑卒中患者的死亡风险较高。脑卒中患者得到及时、有效救治后仍会受到神经功能损伤的影响,遗留多种功能障碍,导致患者在短期内无法正常进行肢体活动、说话、进食。缺血性脑卒中是一种危险程度高、治疗难度大的疾病,临床应加强对该疾病的早期防治。考虑到影响缺血性脑卒中发生、进展的相关因素,针对高危人群进行疾病筛查,有针对的采取预防性干预措施进行防治,降低疾病急性发作的风险。针对患病人群,尽可能在疾病早期阶段及时展开治疗,可以有效控制病情进展,减轻脑损伤严重程度[1]。在疾病筛查的过程中,需密切关注影响病情转归、预后的影响因素。在缺血性脑卒中患者中,高血压、心房颤动是常见的合并症。在血压异常、心律失常的情况,缺血性脑卒中患者病情发作的风险显著增加。在该疾病的发生、进展过程中,也会引起血压异常变化、心律失常等问题的发生。缺血性脑卒中的临床诊断过程中,需了解患者的血压、心律情况,可将其作为评估疾病发作风险、判断疾病发生的重要依据。加强对缺血性脑卒中高危人群的心电监护,实时进行动态心电图检查,同时监测其血压变化,有助于帮助临床医师掌握患者的血压波动、心律失常情况,并与缺血性脑卒中的发生联系起来,准确做出判断[2]。本研究选取我院2020年7月至2021年6月神经内科收治的256例脑卒中患者作为研究对象,在疾病的临床诊断中,分析患者的动态心电图特征,同步进行动态血压监测,根据患者的血压波动情况、血压昼夜节律异常变化、心律失常等问题的发生情况,对于缺血性脑卒中进行诊断,报道如下。

1 对象与方法

1.1 一般资料 研究对象为我院2020年7月至2021年6月神经内科收治的256例脑卒中患者,年龄19~95岁,平均年龄(66.74±10.47)岁。将92例缺血性脑卒中患者作为观察组,164例非缺血性脑卒中患者作为对照组。观察组男48例,女44例;年龄22~91岁,平均年龄(66.92±11.25)岁。对照组男89例,女75例,年龄19~95岁,平均年龄(66.13±10.18)岁。两组基本资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。所有患者均知情同意并签署知情同意书,本研究已获得我院伦理委员会的批准。

1.2 方法 在动态心电图监测的过程中,应用DMS300-4动态心电记录器,记录24 h心电图变化。同步进行动态血压监测,应用美国伟伦ABPM6100便携式血压检测仪,在日间(7:00~22:00)的血压监测中,每次测量收缩压(systolic blood pressure,SBP)、舒张压(diastolic blood pressure,DBP)的时间间隔为30 min。夜间(22:00~次日7:00)的血压监测中,每次测量SBP、DBP的时间间隔为60 min。结合患者的心电图特征进行分析,观察血压变化的情况。

1.3 统计学处理 以SPSS 19.0统计学软件进行数据的处理和分析,应用和n(%)表示计量资料和计数资料,行t检验和χ2检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

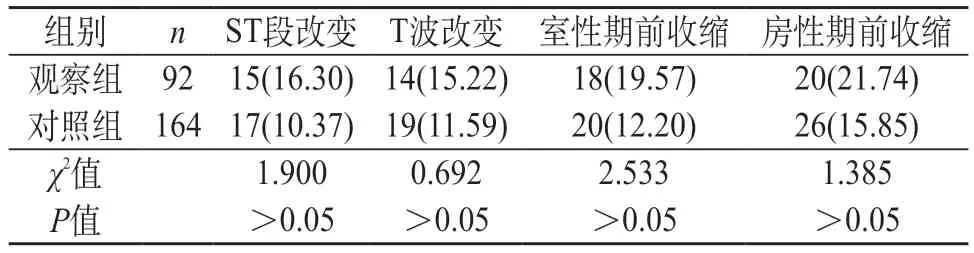

2.1 两组患者的日间动态心电图特征 在动态心电图的监测中,分析患者日间的心电图特征,16.30%的缺血性脑卒中患者(观察组)的心电图表现为ST段改变,15.22%为T波改变,19.57%为室性期前收缩,21.74%为房性期前收缩。在非缺血性脑卒中患者(对照组),10.37%为ST段改变,11.59%为T波改变,12.70%为室性期前收缩,15.85%为房性期前收缩,对比差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组患者的日间动态心电图特征对比[n(%)]

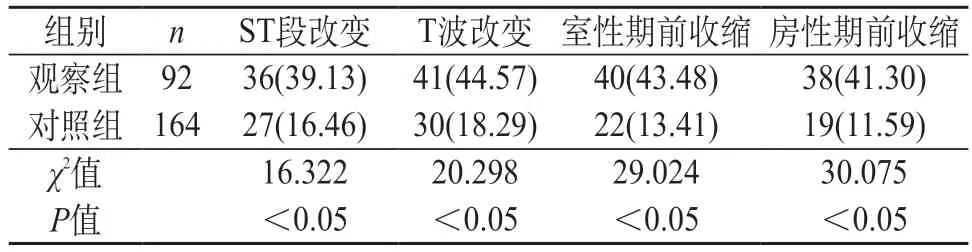

2.2 两组患者的夜间动态心电图特征 在动态心电图的监测中,分析患者夜间的心电图特征,39.13%的缺血性脑卒中患者(观察组)的心电图表现为ST段改变,44.57%为T波改变,43.48%为室性期前收缩,41.30%为房性期前收缩。在非缺血性脑卒中患者(对照组)中,16.46%为ST段改变,18.29%为T波改变,13.41%为室性期前收缩,11.59%为房性期前收缩,观察组相对更高(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者的夜间动态心电图特征对比[n(%)]

2.3 两组患者的动态血压 在动态血压监测中,缺血性脑卒中患者(观察组)的日间SBP、夜间SBP高于非缺血性脑卒中患者(对照组),日间DBP、夜间DBP对比差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 两组患者的动态血压对比()

2.4 两组患者的昼夜血压节律 观察组中88.04%(81/92)的患者出现血压昼夜节律消失的情况,对照组为35.37%(58/164),对比差异有统计学意义(χ2=65.906,P<0.05)。

3 讨论

缺血性脑卒中是一种危险、严重的神经内科疾病,多为脑血管血栓栓塞所致,与动脉粥样硬化有关。心脏来源的栓子是导致脑栓塞的原因。缺血性脑卒中的危险程度高,病情急性发作后,会危及患者的生命健康安全,因病情疾病造成的伤残会产生长期、持续的影响,导致患者的生活质量下降[3]。在缺血性脑卒中的防治工作中,需要认识到影响疾病发生、进展的各类危险因素。缺血性脑卒中患者常见、多发于老年人群,往往存在冠心病、高血压等合并症会在一定程度上增加急性发作的风险[4]。缺血性脑卒中的防治需重视危险因素的排查,应密切关注冠心病、高血压等合并症的发生情况,分析缺血性脑卒中与各类危险因素之间的联系,进而评估疾病的发生风险。缺血性脑卒中的临床诊断过程中,考虑到心脏节律异常、高血压对于该疾病的影响,加强心电监护,进行血压异常波动、心律失常的筛查,根据筛查结果采取针对性的干预措施,减少危险因素对于缺血性脑卒中转归、预后的影响[5]。

长期、持续受到高血压的影响,患者的动脉压力升高,易对动脉血管管壁形成损害。由于内皮细胞受到损伤,增加了动脉粥样硬化的发生风险。动脉粥样斑块堵塞脑血管,会形成脑组织血液循环障碍,使脑组织处于缺血、缺氧的状态,进而引发病变、损伤。将血压稳定控制在安全范围,维持正常的血压昼夜节律,对于缺血性脑卒中的防治有着积极的帮助作用[6]。在血压监测的过程中,患者的血压波动幅度较大,并出现血压昼夜节律消失的情况,缺血性脑卒中的发生风险相对较高。缺血性脑卒中引起的神经功能损伤会影响患者的血管收缩和舒张功能,导致血压异常升高,机体无法正常调节血压昼夜节律[7]。因此,缺血性脑卒中患者的血压变化情况可作为疾病诊断的重要依据。在缺血性脑卒中的临床诊断中,实施动态血压监测,了解和掌握患者的血压变化情况,用于评估疾病发生风险,判断疾病的发生和进展情况[8]。

本研究结果显示,经过动态血压监测,结合日间、夜间的SBP、DBP监测结果进行判断,分析血压变化的特点以及血压昼夜节律消失情况。在日间的血压监测中,缺血性脑卒中患者(观察组)的SBP、DBP为(145.29±12.07)mm Hg、(80.12±6.70)mm Hg,非缺血性脑卒中患者(对照组)的SBP为(138.82±9.64)mm Hg、(82.04±7.95)mm Hg,其中,SBP的对比差异有统计学意义(P<0.05),DBP的对比差异无统计学意义(P>0.05)。缺血性脑卒中患者的日间SBP水平相对较高。在夜间的血压监测中,观察组患者的SBP、DBP为(142.58±10.92)mm Hg、(79.33±7.26)mm Hg,对照组患者的SBP、DBP为(135.27±12.13)mm Hg、(78.85±5.08)mm Hg,其中,SBP对比差异有统计学意义(P<0.05),DBP对比差异无统计学意义(P>0.05)。缺血性脑卒中患者的日间SBP水平相对较高,SBP升高是影响缺血性脑卒中发生的危险因素。在观察组患者中,血压昼夜节律消失的发生率为88.04%,对照组为35.37%,缺血性脑卒中患者的血压昼夜节律消失的发生率相对更高,说明血压昼夜节律消失是影响缺血性脑卒中发生的危险因素,充分凸显了动态血压监测在缺血性脑卒中临床诊断中的应用价值。

在缺血性脑卒中的临床诊断中,应密切关注患者的心脏节律,需针对心电图异常患者进行筛查,分析心脏节律异常对于缺血性脑卒中的影响,了解二者之间的联系[9]。心脏节律的调节主要受中枢神经系统的控制。缺血性脑卒中的发生会引起中枢神经系统损伤,进而影响心脏节律的调节,引发心律失常,诱发心血管并发症。心血管并发症同样也是引发缺血性脑卒中的危险因素。由于患者心脏射血分数的降低会影响其脑组织的血液供应,增加缺血性脑卒中的发生风险[10]。与此同时,心脏来源的栓子发生脱落时,易造成脑栓塞,导致缺血性脑卒中的发生。在缺血性脑卒中患者的临床诊断中,在动态血压监测的基础上应同步进行动态心电图监测,根据心电图特征,及时发现心律失常。当心电图提示心律失常时,缺血性脑卒中的发生风险相对较高[11]。

本研究经过动态心电图监测,观察组患者日间的ST段改变、T波改变、室性期前收缩、房性期前收缩检出率分别为16.30%、15.22%、19.57%、21.74%,对照组患者日间的ST段改变、T波改变、室性期前收缩、房性期前收缩检出率分别为10.37%、11.59%、12.20%、15.85%,对比差异无统计学意义(P>0.05),说明缺血性脑卒中患者日间的心律失常发生风险较低,与非缺血性脑卒中患者并无显著的差异。观察组患者夜间的ST段改变、T波改变、室性期前收缩、房性期前收缩检出率分别为39.13%、44.57%、43.48%、41.30%,对照组患者日间的ST段改变、T波改变、室性期前收缩、房性期前收缩检出率分别为16.46%、18.29%、13.41%、11.59%,观察组的检出率相对更高,说明缺血性脑卒中患者夜间的心律失常发生风险较高。通过动态心电图监测,可及时检出心律失常的发生情况,便于采取有效的处置措施。在缺血性脑卒中临床诊断中,动态心电图监测具有重要的应用价值。同步进行动态心电图和动态血压监测,同时掌握患者的血压水平、心脏节律,从中发现异常,并与缺血性脑卒中的发生联系起来,作为疾病诊断的重要依据,对于缺血性脑卒中的早期诊治有着重要的参考价值[12]。

综上所述,在缺血性脑卒中患者的临床诊断中,为了及时检出心脏节律异常、血压异常的危险因素,应采取动态心电图监测方法,同步进行动态血压监测,具体了解患者的心脏节律、血压水平,可更加准确的评估疾病发生风险,判断疾病的发生、进展情况,能够为疾病的早期诊治提供参考。