《红星佚史》初版时间新考

——兼论近现代书籍版本研究中的历法问题

刘慧宽

《红星佚史》是鲁迅与周作人合译的第一部外国小说,出版时间早于《域外小说集》,是近现代文学翻译史上的重要文献。《新文学史料》2015年第4期刊载高传峰先生《〈红星佚史〉初版时间辨证》一文(以下简称“高文”),针对学界出现的三种初版时间进行辨证,通过一系列的版本考察,最终确认“1907年10月”为该书的初版时间,并推测周作人受到商务印书馆手民之误的影响,而将初版时间误记为“1907年11月”。值得注意的是,尽管作者曾于2020年纠正了文中对于初版时间的判断①,但文中与之相关的分析仍有值得商榷之处。特别是文中提到《鲁迅全集》和《鲁迅年谱》对《红星佚史》初版时间的错误传承问题,尤待探究。本文在详细考察《红星佚史》的版本流传情况与后世学术文献的相关记载的基础之上,拟对该书的初版时间问题再作考辨,以彻底解决这一问题②,并对与此相关的、近现代书籍版本研究中的历法问题略作探讨。

一、 现存《红星佚史》版本中的新旧历信息

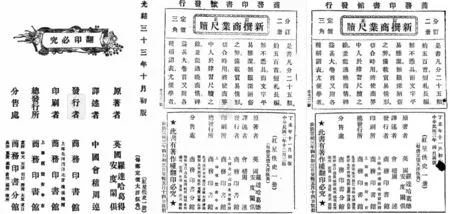

高文论及的《红星佚史》两个版本分别是光绪三十三年十月初版(上海图书馆藏本)与民国二年十二月三版(华东师范大学图书馆藏本),笔者经过检索民国图书数据库,还发现了再版于民国三年四月的《红星佚史》(辽宁图书馆藏本),现将各版本信息详列如下:

1.光绪三十三年十月初版(“中国历史文献库·民国图书库”,国家图书馆、上海图书馆藏)

2.丁未年十一月初版,中华民国二年十二月三版(“中国历史文献库·民国图书库”,上海图书馆、华东师范大学图书馆藏)

3.丁未年十一月初版,中华民国三年四月再版(“中国国家数字图书馆·民国图书”,辽宁图书馆藏)

(图1:现存《红星佚史》的三个版本)

以上信息明确显示《红星佚史》的初版时间为光绪三十三年十月,只是该书在民国再版时,商务印书馆将“光绪三十三年”换作“丁未年”。民国建立以后,国体变更,历法也随之改变。1912年1月2日孙中山颁布《临时大总统改历改元通电》,上海地区各大出版机构纷纷响应,《申报》、商务印书馆也都做出相应调整。前者于1912年1月2日即将宣统纪年改为干支和民国纪年并行的方式,后者因为许多出版于前清的图书仍需再版,故而在标注出版信息的时候,也产生了新旧历的表述和转换问题。商务印书馆的做法是将帝王年号纪年改为干支纪年,用以标注民国前的出版年月,再以新历纪年法标注再版年月。这样不仅避免了使用前朝年号,也省去了重新推算年月的麻烦,可谓一举两得。就《红星佚史》及其所属的《说部丛书》来看,该系列书籍的版权页均采用了这一标注方式。但是高文在对以上相关时间进行复述时,却以“1907年”代替了“光绪三十三年”“丁未”等纪年方式,并在没有换算的情况下将新旧历的月份重合起来,错将初版时间“光绪三十三年十月”认定为“1907年10月”③。这不仅与史实不符,也导致其在解读相关文献的时候,造成了一些误判。

二、 学术界对《红星佚史》初版时间的判定

就现存版本来看,《红星佚史》初版于光绪三十三年(丁未)十月应该是准确无误的。但是由于种种原因,学术界对此并没有形成共识,反而产生了众说纷纭的现象。高文中提到了1907年11月、10月和12月三种说法,现在我们分别对其文献依据进行考察。

(一) 1907年11月

关于这一时间,高文主要依据的是周作人的回忆文章。后者在《知堂回想录》(1970)中提到《红星佚史》序言的落款时间为“丁未(1907)二月”,紧接着说“十一月中《红星佚史》就出版了”④。由于标点的原因,这里的“十一月”既有可能指的是“丁未十一月”,也有可能是“1907年11月”。但从文意来看,括号中的1907仅仅是对丁未年的附注,表示二者时间大致吻合而已。周氏此处指的更有可能是“丁未十一月”。高文在分析这一观点的来源问题时,推测周作人很可能受到了民国三年版本版权页上“丁未十一月初版”的误导,将初版时间误认为丁未十一月。这是极有可能的,但其把“丁未十一月”等同于“1907年11月”,显然是不确切的。因为“丁未年”与“1907年”属于两个历法系统,其月份更不是一一对应的关系⑤。除此之外,高文还提到两处相关记载,也值得一辨。

第一处是张菊香、张铁荣在《周作人年谱》中的记载。高文认为《周作人年谱》作者受到周作人回忆影响,将《红星佚史》初版置于1907年11月的条目下,并认为其与正确的初版时间不符。笔者分别查阅1985年和2000年两个版本的《周作人年谱》,发现作者在该条目下均标注了“阴历十月”的字样,也就是说,作者明确知道这里的“十月”是旧历“丁未十月”而非“1907年10月”。此外,《周作人年谱》作者在1907年3月(阴历丁未二月)的条目中标注引用了《知堂回忆录》,而在同年11月(阴历丁未十月)的条目中并未标注。尽管作者没有严格按照版权页上信息标注“说部丛书第八集第八编”,而称之为“说部丛书第78编”(与《知堂回想录》一致),也并不能就此推断其关于《红星佚史》的初版时间信息来源于《知堂回想录》,而应该根据初版本或其他相关文献做校订。

第二处是止庵所编《周氏兄弟合译文集·红星佚史》与《周作人译文全集》中提到的“1907年11月”。高文中认为止庵“显然也是沿用了周作人的说法”。其实如上所述,周氏在《知堂回想录》中对《红星佚史》的作序和出版时间分别表述为“丁未(一九○七)年二月”“十一月中《红星佚史》就出版了”,而止庵在《周作人译文全集》中说道“《红星佚史》一九○七年二月译毕,同年十一月由上海商务印书馆初版”⑥。又称“《红星佚史》一九○七年十一月由上海商务印书馆出版”⑦,去掉了“丁未”二字。这显然是混淆了新旧历的区别,导致其把作序时间和出版时间都放置在新历1907年之下。因为《红星佚史》序言中所谓“二月”实际为“丁未二月”,绝非“1907年2月”。而止庵所言“二月”“同年十一月”指的却是“1907年2月”“1907年11月”,这与周作人的说法并不相符。尽管这与正确的初版时间(新历)相当,但不过是歪打正着,而非有意为之。

(二) 1907年10月

关于这一时间,高文引用了《鲁迅译文集》和《鲁迅译文全集》中的相关记录,认为“找到了关于《红星佚史》的另一个出版时间,即1907年10月”。实际上,无论是《鲁迅译文集》还是《鲁迅译文全集》,均标注了“光绪三十三年”的字样,而非直称“1907年10月”。前者在摘录的译诗后标注:“载周逴译《红星佚史》(光绪三十三年(一九○七)十月上海商务印书馆出版)一书中。”⑧很显然,这里的“十月”指的是旧历“光绪三十三年十月”或“丁未十月”,与上述《周作人年谱》中的说法一致。而《鲁迅译文全集》几乎照搬了《鲁迅译文集》的表述,仅将前书中的“十月”改为了“10月”而已⑨。高文忽略了编者细微的表述差异,以为其发现了另一个时间版本,误认为“1907年10月”为正确的初版时间。

此外,还有一系列现代文学相关书目中将“1907年10月”作为《红星佚史》的初版出版时间。如《中国近现代丛书目录》(1979)、《民国时期总书目》(1987)、《二十世纪中国文学大典》(1994)等,都将《红星佚史》的初版时间标识为“1907年10月”。这反映出编目者犯了同样的错误,都将新旧历混淆,并且以讹传讹,甚至一度导致了日本学者在编著《新编增补清末民初小说目录》时,也将该版本的时间错写为“1907.10”⑩。

(三) 1907年12月

最令人感到疑惑的是《鲁迅年谱》(1979)、《鲁迅年谱(增订本)》(2000)以及《鲁迅全集·鲁迅著译年表》(2005)中所提到的“1907年12月”。三者从编写体例上看,均以新历作为主要的纪年方式,只有在提到个别重要日期时,才采用新旧历对举的方式。因此我们可以推定这里的“1907年12月”确实指的是新历。那么这一日期的来源和沿袭过程是怎样的呢?

笔者经过进一步考察,发现1977年福建师范大学曾出过一册《鲁迅与外国文学资料汇编》(以下简称《资料汇编》)。该书附录了一份《鲁迅翻译年表》,其中明确将《红星佚史》的初版时间写作“1907.12月”,这是目前追溯到的最早标注该初版日期的文献。此外,1981年版《鲁迅全集》附录的《鲁迅著译年表》中也提到初版时间为1907年12月,2005年版《鲁迅全集》亦承其误。但之前各版本的《鲁迅全集》(1938、1956—1958、1973)里均未提到《红星佚史》的出版时间。这是否意味着《资料汇编》就是“错误”的源头,两种《鲁迅年谱》甚至1981年版的《鲁迅全集》也都参考了这一说法呢?

(图2:《鲁迅与外国文学资料汇编》附录《鲁迅翻译年表》)

令人不解的是,《资料汇编》和《鲁迅年谱》既然都提到了“《译丛补》附录”(《鲁迅译文集》第10卷《译丛补》),显然二书的编者参考了此书。可是《译丛补》中分明标注的是“光绪三十三年(一九○七)十月”,如果作者确实采用了该书的记载,怎么会有如此大的不同呢?第一种可能是编者在录入时大意所致。第二种可能则是编者在录入时将旧历转化成了新历,因为《资料汇编》中所有的时间均为新历。这是否证明编者也将光绪三十三年十月换算成了新历呢?但该日期对应的新历是1907年11月6日至1907年12月4日之间,除非编者有确凿证据表明初版时间在12月的前四天之内,否则就有违常理,可能性极低。

于是,笔者又发现《资料汇编》中同样收集自《译丛补》的还有同为周氏兄弟合译的《域外小说集》第2册,编者将该书原来的出版日期“己酉六月十一日”换算成了新历“1909.7.27”。但《译丛补》原书中并没有注明《域外小说集》的出版时间,也就是说此条注释并不准确,编者一定还参考了《译丛补》以外的文献资料。那么我们不妨大胆猜测第三种可能,即编者在考证《红星佚史》初版时间的时候,也并未直接根据《译丛补》里的时间进行推算,而是参考了其他资料。编者既可能看到并采信了标注着“丁未十一月初版”的《红星佚史》(见上文),也可能直接采信了周作人在《知堂回想录》中“丁未(1907)十一月”的说法。因为如果将“丁未十一月”换算成新历,对应的就是1907年12月5日至1908年1月3日,那么将12月作为《红星佚史》的初版时间也就顺理成章了。因此,真正有可能受到周作人影响的应该是持该观点的编者们。无论他们之间是否有确定的承袭关系,但将1907年12月作为初版时间,应该是对“丁未十一月”进行换算后得来的。之后出版的《鲁迅翻译研究》(2009)和《鲁迅年谱长编》(2012)等著作也都采用了上述观点。

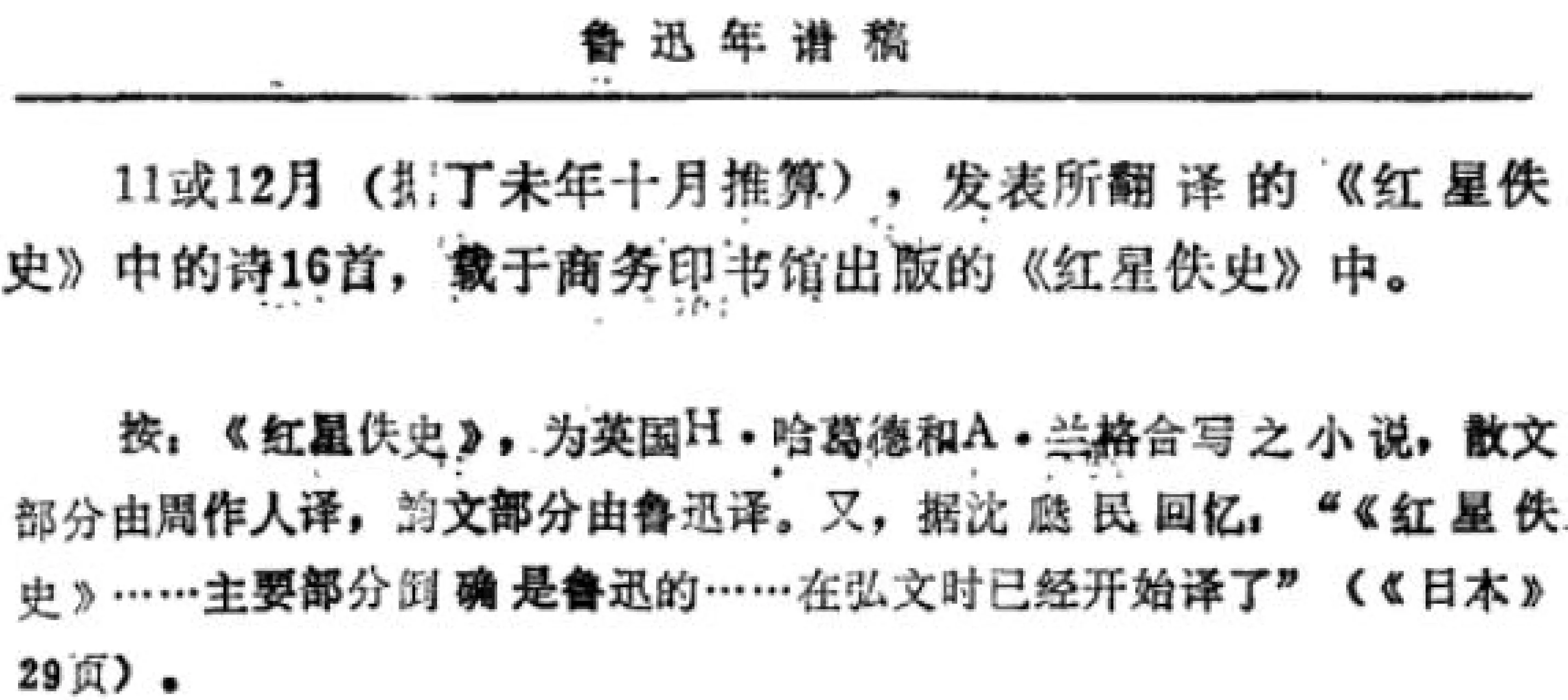

此外值得注意的是,在《翻译名家研究》(1999)一书中,作者所附的两份年表都提到了《红星佚史》的初版时间,一是《鲁迅译事年表》中的“12月”,一是《周作人译事年表》中的“11月”,两者相距不过四页,且均由同一人撰写。我们一方面惊讶于研究者的失察,另一方面也不得不感慨先行研究中矛盾与混乱的记载对后来学者的负面影响。与之相反的是,早在1988年,蒙树宏先生就于《鲁迅年谱稿》中将《红星佚史》的初版时间标记为1907年“11或12月”,并注明“据丁未年十月推算”。相较于前者的陈陈相因、以讹传讹,我们不得不由衷敬佩蒙先生的审慎和严谨。

(图3:蒙树宏《鲁迅年谱稿》)

三、 结语

综上所述,我们可以得出以下结论:第一,《红星佚史》的初版时间并非“1907年10月”,而是光绪三十三年(丁未)十月,亦即公元1907年11月至12月间。第二,《周作人年谱》与《鲁迅译文集》《鲁迅译文全集》中的日期记载并不矛盾,而是使用了不同的历法。第三,《周作人年谱》一书对于《红星佚史》初版时间的记载是准确的,编者也并没有受《知堂回想录》的影响,而是看到过初版本,或者参考了《鲁迅译文集·译丛补》中的记载。第四,《中国近现代丛书目录》《民国时期总书目》等书目中将“1907年10月”作为《红星佚史》初版时间的记录是不严谨的,并造成后来不少学者误引误用。第五,《鲁迅与外国文学资料汇编》《鲁迅全集》《鲁迅年谱》等书的编者因为受到民国时期《红星佚史》或《知堂回想录》的影响,将“丁未十一月”作为初版时间并换算为新历“1907年12月”。

因此,高文中所言“《红星佚史》是在1907年10月由商务印书馆作为《说部丛书》第八集第八编译印初版”“周作人大概就是看了后面几个版本的《红星佚史》,于是也错误地将其初版时间记为1907年11月,而后人因为较难看到晚清至民国时期的《红星佚史》版本,便将此错误一传再传”这一说法是不甚准确的。如果说“1907年11月”“1907年12月”两个时间的推定是由于所据历法或版本不同所致的话,那么“1907年10月”这一提法则是由于新旧历混淆所致。当然,这一问题并不能掩盖高文在《红星佚史》版本调查和分析上做出的重要努力,而且其将学界过去在研究中出现的同类问题充分地暴露了出来,也提醒着后来学者在描述近现代书籍版本的时候需要更加谨慎。

至此,尽管对《红星佚史》初版时间的讨论可以告一段落,但是目前还存在两个与该书版本研究相关的疑团:一是上海图书馆所编《中国近代现代丛书目录》中所载“1907年10月版,1912年10月再版”的《红星佚史》是否真实存在。因为除了《新编增补清末民初小说目录》《二十世纪中国文学大典》中照搬了这一条目之外,东海觉我(徐念慈)所编《丁未年小说界发行书目调查表》和《民国时期总书目》均未有对此版本的记载。如果这一版本真实存在,就说明民国时期再版的《红星佚史》存在“丁未十月”和“丁未十一月”一正一误两个初版时间。但事实究竟如何,只能有待于进一步考察。第二个疑团是学界关于《红星佚史》中“诗十六章”的翻译时间问题。笔者在研究中发现,尽管各版本《红星佚史》的序言中的落款时间均为“丁未二月”,而且周作人自己也表示“至丁未二月译成”。但在《鲁迅选集》第四卷(1959)、《鲁迅作品选》(1973)、《学习鲁迅》(1973)、《鲁迅作品选读》(1973)和《读点鲁迅》(1976)等各书附录的著译年表中,编者均将“诗十六章”翻译时间标注为1907年4月。如果该记载真实可信,那么周作人作序的时候,全书的翻译实际尚未完成,只是不知《鲁迅选集》第四卷等书所谓的“1907年4月”这一信息从何处承袭而来,是否排印讹误(即据《知堂回想录》而将“丁未二月”换算成“1907年3月”,但在排印时却误作“1907年4月”),尚待再作研究。但无论如何,关于《红星佚史》的初版时间,我们可以作出准确的结论,即光绪三十三年(丁未)十月,亦即公元1907年11月至12月间。

近现代以来,书籍的文化生态发生了巨大变化,也深刻影响着书籍的版本面貌。一方面,西方的铜版、石印、铅活字、珂罗版、胶版、油印等新技术陆续传入中国,现代出版机构也纷纷创立,改变了书籍生产传播方式和具体形态。另一方面,传统的书籍生产方式仍然流行,木刻本、稿抄本、聚珍本图书亦蔚为大观。这就要求研究者既要有传统的校雠学知识和经验,又要具备现代文学文献学意识。就历法问题来看,应需留意以下三点:

第一,熟悉纪年。中国近现代的纪年方式多种并行,纷繁复杂。除了传统的“干支纪年法”“帝王年号纪年法”“太岁纪年法”,还有“黄帝纪年法”“孔子纪年法”“民国纪年法”“公元纪年法”,部分域外汉籍还标注所在国特有的纪年信息。此外还有与之相配的纪月和纪日方法,如时节纪月法、节气纪日法、星期纪日法等。这些纪年法在近现代书籍中屡见不鲜,我们只有做到胸中有数,才能从书籍的版权页、序跋、提要等文献中准确分辨出有效的版本信息。

第二,细辨新旧。在考证书籍版本时,除了注意本文重点讨论的新旧历月份换算问题之外,还需注意计数层面的新旧习惯问题。例如某书出版于1912年,到了1913年,大多数人都以为过了一年,但按照传统的计数习惯,则认为实际上经历了两年,这与实岁、虚岁的推算有共通之处。因此,一旦遇到“某书出版至今已过某年”等语句,我们就需要仔细辨别,根据作者的计数习惯来推敲相关时间信息,不能一概而论。

第三,综合考察。在研究近现代书籍版本时,除了明确历法意识外,还需要综合运用其他方法。如搜集版本要尽可能完备,从上述《红星佚史》案例即可看出,如果仅从民国后再版的历法信息上看,很容易将其初版时间误认作“丁未十一月”。书籍从写作、编辑、出版、印刷、发行到进入读者视野往往需经历较长时段(即便在今日也是如此),每个环节都需要相应的考察方法。因此,版本研究也不能仅靠书籍版权页上的时间信息,而要结合作者和读者的叙述、书籍报刊广告、出版发行目录等综合考察书籍的实际出版状况。

所谓“尽信书则不如无书”,陈垣先生也将“毋信人之言,人实诳汝”作为考寻史源的“金言”,告诫研究者面对前人的研究成果要敢于怀疑、仔细核查。本文借由考辨《红星佚史》的版本时间管窥近现代书籍版本研究的历法问题,也希望能为现代文学文献学的发展贡献一得之愚。

注释:

①高传峰:《〈红星佚史〉初版时间辨证》,《新文学史料》2015年第4期。需要特别说明的是,本文写成于2020年4月,后向《新文学史料》投稿,未能发表。高传峰先生于2020年7月发表《〈域外小说集〉论:群益书社的重印及未被言明的“本质”——兼及〈红星佚史〉初版时间辨正之误》(《浙江师范大学学报(社会科学版)》2020年第4期)一文,并在脚注中纠正了此前对初版时间的判定,认为“《红星佚史》初版时间应该是光绪三十三年即丁未年农历十月,阳历大概在1907年11月至12月初”。

②为表述清晰起见,本文中除直接引用原文外,凡旧历年月均以汉字表示,新历年月则以阿拉伯数字表示。

③除了引用原书外,高文提到1907年11月、1907年10月、1907年12月共18次,并无一次提及其与“光绪三十三年十月”或“丁未十月”之间的历法关系。

④周作人:《知堂回想录》,香港三育图书有限公司1980年版,第208~209页。

⑤当然还有一种情况,即周作人在写到“十一月”的时候用的就是新历,但此种可能性极低,实际上也并不符合高文的推断。

⑥止庵:《本卷说明》,《周作人译文全集》第11卷,上海人民出版社2012年版,第2页。

⑦止庵:《总序》,《周氏兄弟合译文集·红星佚史》,新星出版社2006年版,第1页。

⑧鲁迅:《鲁迅译文集》第10卷,人民文学出版社1958年版,第792页。

⑨北京鲁迅博物馆:《鲁迅译文全集》第8卷,福建教育出版社2008年版,第7页。

⑩樽本照雄著,贺伟译:《新编增补清末民初小说目录》,齐鲁书社2002年版,第262页。