青少年校园排斥的异质性:基于潜在剖面分析*

耿影慧 张 野

沈阳师范大学教育科学学院 110034 E-mail:gyh494579@163.com △通信作者 E-mail:zhangye_psy@163.com

校园欺凌是全球青少年普遍存在的公共卫生问题[1-3],并已逐渐成为国际性研究课题。一项覆盖40个国家的研究结果表明,超过四分之一的青少年学生被发现以某种方式参与欺凌[4];张文新[5]对我国9205名中小学生的抽样调查研究发现,有近五分之一(19%)的学生卷入过校园欺凌。可见,校园欺凌已然成为国内外共同面临的重要社会治理问题,除了加强对校园欺凌本身的治理,尤其要注意“防、治”结合,加强校园欺凌预警机制的研究与实践,做好提前防范工作。研究表明,校园排斥不仅是校园欺凌的重要成分,也是欺凌发生的前置条件和动因[6],即在欺凌事件发生之前,被欺凌者往往长期或短期地遭受过不同程度的校园排斥。Leary[7]曾对1995年以来发生在美国的校园枪击案件进行分析后发现,绝大多数案件均涉及人际排斥问题。各种形式的社会排斥(概念化为“弱社会关系”)是青少年产生极端暴力行为的最重要危险因素[8]。

校园排斥(Campus exclusion)是发生在校园范围内的社会排斥,具体指被学校同伴或其他团体所拒绝或忽视,难以建立和保持正常的人际关系,致使其关系需求和归属需求无法满足的现象和过程[9]。研究发现,被排斥会影响个体的心理功能如积极情绪减少[10],产生焦虑和抑郁等负面情绪[11],或某些负面人际感知与消极行为(如社会易感性或攻击性行为)增加[12-14],严重者甚至产生自伤行为[15]与自杀意念[16]。目前,国内外关于校园排斥事件中受排斥者的研究多集中于描述人口学变量特征及遭受排斥对个体内外化问题的影响等,这些研究的结果忽略了一个重要问题,即被排斥群体内的异质性。许多关于积极心理学中心理韧性的研究结果表明,与探索不同群体之间的差异相比,对弱势群体心理健康差异的研究更值得关注[17-18]。

近年来,越来越多的研究者将潜在类别分析(Latent Class Analysis,LCA)[19]应用于教育与心理测验、社会学、心理诊断、人才测评等多个领域,其中最基本的应用是根据个体在各类别显变量的不同反应模式确定个体的潜在分类,并了解不同类别在人群中的比例。这种基于概率模型的分类方法不仅确保了不同类别间的最大差异和类别内的最小差异,而且能够通过客观的统计指标来衡量分类的准确性和有效性[20]。截至目前,有关校园欺凌的潜在类别研究较多[21-24],但尚无关于校园排斥的相关潜在类别探索研究。如前文所言,尽管校园排斥与校园欺凌存在交集部分,某种程度上可以一并探讨,但二者并非完全一致[11],校园欺凌更加强调肢体上的踢打、语言的威吓、辱骂等显性行为[25],而排斥的主要形式则表现为被拒绝、被有意忽视、被孤立及被差别对待等[26],相较于前者,校园排斥具有更大的隐蔽性和模糊性。更为重要的是,校园排斥往往是校园欺凌与校园暴力的苗头性事件,对其产开深入探讨可以有效防范校园欺凌事件的发生。本研究旨在探究青少年校园排斥群体的异质性及其主要的人口学特征,以利于在预防校园欺凌和制定个性化干预方案时为不同亚群体提供更具针对性的解决措施。在使用潜在类别分析时,需先按照某一临界标准将原始分转化为0/1类别计分,再进行后续分析,而校园排斥量表是多点计分,如果采用潜在类别分析将连续数据转换为离散数据分析时会导致数据信息丢失,从而导致分类结果出现偏差[27],因此,本研究将采用外显变量是连续变量的潜在剖面分析(Latent Profile Analysis,LPA)。

1 对象与方法

1.1 对象

研究采取整群抽样方式,以班级为单位在辽宁、黑龙江、吉林15个地区20所中学发放6700份问卷,剔除规律作答以及不符合时间要求的无效问卷,共回收有效问卷6317份(94.28%)。其中男生2999名(47.5%),女生3318名(52.5%);初一542名(8.6%),初二601名(9.5%),初三675名(10.7%),高一615名(9.7%),高二2379名(37.7%),高三1505名(23.8%);年龄16.50±2.49岁;独生子女4840名(76.6%);农村学校学生2618名(41.1%);单亲家庭927名(14.7%)。

1.2 方法

1.2.1 青少年遭受校园排斥问卷 采用张野等[6]编制的青少年遭受校园排斥问卷。该问卷共17个条目,包含被拒绝、被中伤、被差别对待、被忽视4个维度,采用李克特5点计分方式,从1“从来不这样”到5“总是这样”。本研究中该问卷的Cronbach α系数为0.83。

1.2.2 研究程序 研究采用纸质调查问卷的形式收集数据。在征得施测学校领导、班主任、学生家长及学生本人同意后,以班级为单位进行团体施测。在作答前,由主试详细说明指导语并统一发放问卷,强调真实作答及个人信息保密,问卷作答完必后由主试现场回收。

1.3 统计处理

采用Mplus 8.3软件对校园排斥的17个条目进行潜在剖面分析,采用SPSS 24.0对潜在剖面分析结果进行多元Logistics回归分析。潜在剖面分析模型的拟合指标主要包括Akaike信息标准(AIC)、Bayesian信息标准(BIC)、样本校正BIC(aBIC)、似然比检验指标(LMR)、基于Bootstrap的似然比检验指标(BLRT)和熵(Entropy)。其中AIC、BIC、aBIC值越小表示该模型拟合程度越好。LMR-LRT和BLRT两个指标的P<0.05时表明k个类别的模型显著优于k-1个类别的模型。Entropy表示模型分类的精确性,一般而言,Entropy≥0.8时表明分类的准确性超过了90%[20]。

2 结 果

2.1 青少年校园排斥的潜在剖面分析

为探索青少年遭受校园排斥的可能潜在分类,以1分类模型为基础,逐渐增加剖面数量,探索1~6分类的潜在剖面,比较其拟合指标。如表1所示,AIC,BIC,aBIC的值随分类数增加而逐渐减小。BLRT所有模型均提示显著,LMR-LRT在2、3、5、6分类模型中显著,4分类模型LMR-LRT的P值不显著,故排除;当样本量较大时,模型每个类别人数至少占总体5%及以上[28],5~6分类模型均存在人数占比极少的剖面,故不予采纳。通过比较发现,3类别的AIC、BIC、aBIC的3个指标均小于2类别,且Entropy≥0.8,分类准确率超过90%,表2中对角线的值在0.905到0.962之间,非对角线上的取值都很低,同时考虑模型简约性并结合分类的实际意义,本研究选择3分类(C1、C2、C3)为最佳潜剖面模型。3潜类别模型在校园排斥17个条目(按维度重新排序)上的估计条件均值见图1。

表1 青少年校园排斥潜在剖面分析拟合信息汇总表

表2 分类质量检测

图1 校园排斥3个潜在类别的估计条件均值

从图1中可以看出,3个潜在类别在17个校园排斥项目上的得分概率存在显著差异,表现出不同的特征。C1类在每个项目上的得分概率显著低于C2类,约占被试群体的67%。根据其得分特征,这一类别被命名为“没有或轻度遭受校园排斥组”;C3类在17个项目上的得分概率显著高于C2类,约占被试群体的7%,将这一类别命名为“重度遭受校园排斥组”;C2类别在17个条目上的条件概率均明显高于C1类别,同时也明显低于C3类别,该类别约占被试群体的26%,将这一类别命名为“中度遭受校园排斥组”。同时,为探索青少年遭受校园排斥潜在分类是否具备异质性,将3类遭受不同程度校园排斥的青少年得分进行比较,由于数据不服从正态分布,故采用多样本的Kruskal-Wallis H检验法。表3的结果显示校园排斥的3个潜在类别得分差异均有统计学意义。

表3 非参数检验分析结果

2.2 人口学变量对青少年校园排斥的3个潜类别组的多项Logistic回归分析

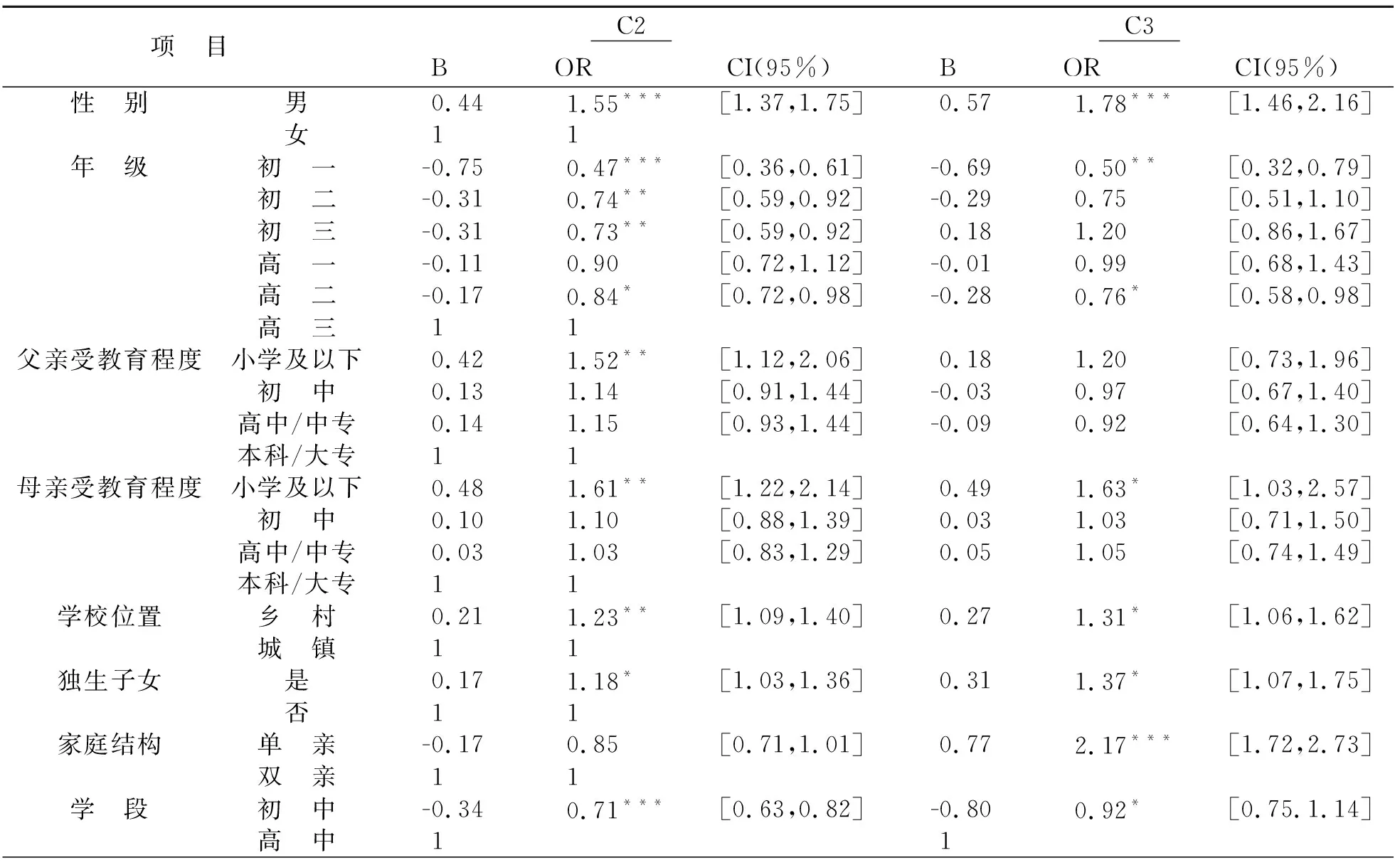

本研究在潜在剖面分析基础上,进一步考察人口学变量对青少年遭受校园排斥潜在类别的影响。采用多项式Logistic回归分析,以青少年遭受校园排斥的潜在剖面的分类结果为因变量,将“没有或轻度遭受校园排斥组C1”作为基准的比较参考类别,性别(女性为参照)、年级(高三为参照)、父母受教育程度(本科/大专为参照)、学校位置(城镇为参照),独生子女(否为参照)、家庭结构(双亲为参照)、学段(高中为参照)作为自变量进行多项Logistic回归分析,得到比值比系数(OR),OR系数反映了不同性别、年级、父母受教育程度、学校位置、独生子女、家庭结构及学段在校园排斥潜在类别的比率,见表4。

表4 不同人口学变量对3个潜类别组的多元Logistic回归分析

数据分析结果显示,以C1为参照组,将其余两组与之比较,OR值表明,性别、年级、父母受教育程度、学校位置、是否是独生子女、家庭结构、学段均不同程度地影响青少年遭受校园排斥的类别分布。具体而言,与女生相比,C2、C3组男生遭受校园排斥现象均更多;与高三学生相比,C2组中,初一、初二、初三、高二学生中遭受校园排斥现象均更低,高一学生遭受校园排斥现象与高三学生无显著差异;C3组中,初一、高二年级学生中遭受校园排斥现象更低,初二、初三、高一学生中的校园排斥现象与高三学生无显著差异;与父母受过专科/本科教育相比,C2组中,父母受教育程度在小学及以下的青少年遭受校园排斥现象更多,父母受教育程度在初中、高中/中专与本科/大专无显著差异,C3组中,除母亲受教育程度在小学及以下的青少年遭受校园排斥现象更多外,其余与父母接受本科/大专教育均无显著差异;与学校位置在城镇中的学生相比,C2、C3组中,乡村学校学生遭受校园排斥的现象更多;与非独生子女相比,C2、C3组中独生子女遭受校园排斥现象更多;与双亲家庭相比,C2组中单亲家庭与双亲家庭无显著差异,C3组中单亲家庭的青少年遭受校园排斥现象更多;与高中相比,C2、C3组中初中学生遭受校园排斥现象更少。

3 讨 论

3.1 青少年校园排斥模式探索

本研究采用潜在剖面分析对青少年遭受校园排斥的模式进行探索发现,青少年受排斥群体具有明显的类别特征,呈现出群体异质性的特点,受测青少年学生存在3种受排斥模式,根据各类别的特征,可将这3个亚群组分别命名为C1没有或轻度遭受校园排斥组、C2中度遭受校园排斥组和C3重度遭受校园排斥组。其中,没有或轻度遭受校园排斥组人数最多,约占67%;重度遭受校园排斥组人数最少,约占7%。结果表明,校园排斥现象在我国中学校园内普遍存在,各类型呈金字塔形分布。

3.2 人口学变量与青少年校园排斥异质性的关系

不同类别校园排斥青少年的人口学特征分析表明,性别、年级、父母受教育程度、学校位置、独生子女、家庭结构和学段等人口学变量之间存在差异。与女生相比,男生遭受校园排斥程度更为严重,这与以往校园欺凌的研究结果一致[29-30]。这提示社会、学校、家庭应及时关注男生动态,了解其关系网络,重点关注与同龄人关系紧张的男生,并及时疏导,防微杜渐[31]。

从年级分布上看,中学生校园排斥现象随年级提升呈递增趋势,高中生遭受校园排斥现象显著多于初中生,但在不同类型上呈现出差异性特点,C2组的初中生被排斥程度显著低于高中生,C3组的初一学生的被排斥程度显著低于高二学生,可见严重的校园排斥问题多发生在高中生身上。在学段分布上看,所有3种类型的初中阶段校园排斥问题均显著弱于高中阶段。这表明初中生和高中生对校园人际关系问题的处理方式存在差异。已有研究发现,与高中生相比,初中生更容易发生同伴冲突[32],校园欺凌及校园暴力案件也更多[24],出现该差异的原因可能是初中生自控能力相对较弱,常以自我为中心,渴望被外界关注[33]。此外,他们的情绪也具有易感性,不稳定性以及易表现性特征,易造成校园人际关系紧张、友谊质量不佳,最终导致欺凌事件的发生[34];与初中阶段相比,高中生已逐渐进入青春期后期,情绪上主要表现为内隐文饰性。随着社会化的逐步完善,他们可以根据一定条件和目的表达情绪情感,并在外部表达和内心体验之间形成不一致,情绪调节能力也较强,能更合理地处理应激事件[35]。面对不时出现的人际关系问题,高中生更愿意采用隐蔽方式(如忽视、拒绝)来应对,尽管该种方式的视觉冲击强度不甚明显,但其对受排斥者的伤害程度依旧巨大。这也提示学校和教师应注重培养学生的集体观念,传达友爱互助的理念,加强学生间人际交往能力的训练;家长也应积极创建和谐温馨的家庭氛围,为子女提供健康的家庭成长环境。

调查父母受教育程度对校园排斥的影响研究发现,父母受教育程度低会增加子女受排斥的风险,这与以往研究结果一致[36-38]。父母受教育程度反映了智力资源、一般知识和特定知识、规范和价值观以及解决问题的能力[13],这些都可能反映在子女养育行为等方面,从而影响到子女的社交质量、社交技能和应对策略。有研究发现,低受教育程度父母的子女比高受教育程度父母的子女看电视的频次与时间更多[39],而观看暴力电视节目往往会刺激欺凌和同伴攻击行为的发生[40]。因此,社会相关部门应重点关注低受教育程度父母家庭及其子女,采取措施重点强化父母的亲职教育水平,提升家庭教育质量。

对是否独生子女的比较结果表明,独生子女学生相比于非独生子女学生更容易卷入校园排斥,这支持了以往研究结果[41]。独生子女家庭结构多为“2+1”或“4+2+1”模式,孩子集多份宠爱于一身,物质条件富足,父母往往包办一切,不忍让子女经历挫折和坎坷。在这种极端宠爱环境中成长的孩子,往往更易缺乏独立性,心理抗压能力弱,经历挫折后易引发社会适应不良。当他们在同伴群体中出现被轻视嘲弄时便躲避忍让,最终发展为被伤害的对象[42]。这也提示独生子女家长应具备科学育儿的基本素养和合理方式,同时学校和社会也应积极配合家长培养独生子女的积极人格品质与社交能力。

学校地理位置对不同类型青少年遭受校园排斥的研究表明,来自乡村学校的学生比城镇学生遭受更严重的校园排斥,这与校园欺凌相关研究结果一致[24,43]。近年来,随着我国城镇化水平的不断提升,乡村学校的数量与校园学生规模在不断缩减,加之许多乡村学生的父母常年在外打工,隔代抚养情况相对突出,导致乡村学生家庭教育缺失,人际互动频率不足。与城镇学校的学生相比,他们更容易出现社交孤立,被同伴中伤、忽视等问题[44]。因此,国家有关部门应进一步加大对农村学校青少年学生人际交往问题的关注,通过设计与实施具有针对性的农村地区学校人际互动质量提升方案,提升农村学生的校园人际关系。

从家庭结构上来看,在所有类别中,C3类别的单亲家庭青少年遭受校园排斥现象显著多于双亲家庭,与前人研究一致[45]。我国民政部公布的各年度《民政事业发展统计公报》相关数据显示,近年来我国的离异率居高不下[46],单亲家庭未成年人数剧增;单亲家庭学生心理健康问题检出率明显高于双亲家庭学生,单亲学生普遍存在自卑、焦虑、抑郁、敏感多疑、内心封闭、自我价值感低以及社会排斥程度高,严重者甚至产生自杀行为[45,47-50]。未成年人的心理状态对其一生有着巨大影响,如何保证单亲家庭未成年人的身心健康是家庭、学校、政府和社会共同面对的课题。本研究结果也提示单亲父母要保持积极乐观的心态,注重自身人格完善的同时,聆听孩子内心声音,尊重并理解子女,提高其家庭归属感[51],提升亲子关系质量,避免亲子隔阂。此外,教育工作者应及时关注单亲家庭学生的情绪变化,鼓励其积极参加班级活动,形成班级归属感。

3.3 局限和展望

本研究还存在一定局限:首先,研究对校园排斥的测量采用自我报告法,可能会低估该群体排斥的发生率,未来可采用同伴提名、教师评价以及实验方法等多种方式开展研究;其次,尽管潜在剖面分析可以将青少年遭受校园排斥群体进一步划分类别,但由于数据收集方法采用的是横断研究设计,尚有一些问题没有解决,如不同类别校园排斥对青少年的心理健康的持续影响尚不清晰。不同性别被排斥青少年群体的异质性等,未来可采用与纵向数据分析相结合的方法—潜在转变分析(LTA),从动态视角考察不同校园排斥类型的发展趋势。最后,研究仅对东北地区抽取样本进行调查,样本代表性可能存在一些偏差,未来可扩大取样的地域范围,以提高外部效度。

本研究采用潜在剖面分析对青少年遭受校园排斥模式进行了探索,并对不同类型遭受校园排斥的青少年人口学特征进行了分析,研究得出以下结论:①校园排斥包含3种亚类型,分别为没有或轻度遭受校园排斥组(Class1;n=4265;67%)、中度遭受校园排斥组(Class2;n=1592;26%)和重度遭受校园排斥组(Class3;n=460;7%);②遭受校园排斥模式的人群分布受不同人口学特征(性别、年级、父母受教育程度、学校位置、独生子女、家庭结构、学段)的影响,男生、高年级、低父母受教育程度、乡村学校、独生子女、单亲和高中阶段更易受到排斥。

——工程地质勘察中,一种做交叉剖面的新方法