基于互联网的自助干预对青少年抑郁疗效的系统评价与meta分析

严 波 郑晓晖 罗诗韵 赖雨婷 谭静仪 林爱华,2

1 广州新华学院健康学院,510000 广东 广州;2 中山大学公共卫生学院,510000 广东 广州

青少年抑郁是近年来备受关注的公共卫生问题[1]。青少年抑郁与自残和自杀的风险增加有关,这是导致青少年死亡的主要原因之一[2]。尽管常规的面对面心理治疗是首选方案[3],但许多因素限制了面对面心理治疗的开展,例如缺少具备资质的专业医师、缺乏专业的心理治疗场所、治疗费用相对较高[4]。青少年是互联网的熟练使用者[5],基于互联网的自助干预时间安排更灵活,不受地域和交通限制;且私密性更佳,更利于患者接受干预[6]。因此,对于青少年抑郁,基于互联网的自助干预可能是一种具有潜力的干预手段[7]。

既往有meta分析[8]提示了自助干预对精神疾病的有益作用,但该研究发表年限相对较早,且仅考虑了基于纸质媒介的认知行为自助干预(例如纸质版自助干预手册等),而非基于互联网的自助干预。目前仅发现2项meta分析[9-10]提示了基于互联网的干预有助于缓解抑郁症状。然而,这些研究均局限于成年人(大学生),尚未涉及青少年人群。因此,目前仍未明确基于互联网的自助干预在青少年抑郁人群中的作用。近年来,各地学者开展了随机对照试验(RCT)以探讨基于互联网的自助干预对青少年抑郁症患者的干预效果,但关于该主题的RCT研究结论尚未完全一致。部分研究认为[4, 7, 11-13]基于互联网的自助干预对青少年抑郁患者有效,亦有研究[14-16]提示未见干预效果。此外,部分研究[7, 13, 15]样本量可能相对较小,仅凭单篇研究难以得到相对确切的结论。本文拟通过meta分析,探讨基于互联网的自助干预对青少年抑郁是否有效,为青少年抑郁的干预提供客观依据。

1 资料与方法

1.1 文献来源

①英文数据库:PubMed、Web of Science、Embase、Scopus、PsycNET、PsycInfo。②中文数据库:Sinomed、CNKI、维普、万方数据库。③灰色文献来源:谷歌学术、Proquest全球博硕论文库、Open Grey、Clinical Trials.gov。检索时限均为各数据库建库至 2023年1月1日。辅以文献追溯法,人工检索最终纳入文献的引文。

1.2 检索策略

①中文数据库检索策略以Sinomed为例:(“计算机通信网络[CMeSH]”OR“远程医学[CMeSH]”OR“便携式电话[CMeSH]”OR“网络”OR“互联网”OR“网页”OR“网站”OR“远程医学”OR“远程医疗”OR“移动医疗”OR“手机”OR“电子邮箱”OR“电子邮件”)AND(“自我护理[CMeSH]”OR“自助”OR“自我”)AND(“青少年[CMeSH]”OR“儿童[CMeSH]”OR“未成年人[CMeSH]”OR“学生[CMeSH]”OR“青少年”OR“少年”OR“儿童”OR“未成年”OR“青春期”OR“青年期”OR“在校学生”OR“初中生”OR“高中生”OR“高校学生”)AND(“抑郁症[CMeSH]” OR “忧郁症[CMeSH]” OR “双相情感障碍[CMeSH]” OR“抑郁”OR“忧郁”OR“双相情感”)AND(“随机对照试验[CMeSH]” OR“随机”)。自由词检索均限定在“常用字段”,并在高级检索界面勾选“智能”选项框。

②英文数据库检索策略以PubMed为例:(“Internet-Based Intervention[MeSH]” OR “online*” OR “internet*” OR “web” OR “webs” OR “website*” OR “tele*” OR “M-health” OR “E-health” OR “smartphone*” OR “mobile*” OR “computer*” OR “e-mail*” OR “email*” OR “electronic mail*”) AND “self-care[MeSH]” OR “self-car*” OR “self-serv*” OR “self-guid*” OR “self-manag*” OR “self-help*”) AND (“adolescent [MeSH]” OR “adolescent*” OR “teenager*” OR “young” OR “student*” OR “juvenile*”) AND (“depression [MeSH]” OR “depress*” OR “bipolar” OR “Melancholia”) AND (“randomized controlled trial [MeSH]” OR “RCT” OR randomi*)。自由词检索均限定为“title/abstract”字段。

1.3 纳入和排除标准

1.3.1 纳入标准

①研究对象年龄为10~19岁[1];经抑郁量表筛查或临床医师诊断的研究对象。②干预措施为基于互联网的自助干预。结合既往研究,本文将“自助”定义为[17]:使用文字材料或多媒体内容,开展相关活动(例如阅读文字材料、聆听音频资料、观看视频、完成游戏等),用于了解(或解决)与治疗需求(或个人发展)相关的问题,自助干预的目标应与心理咨询或临床心理学领域相关。③对照组为常规治疗、等待治疗(阴性对照)、心理安慰组(阴性对照)。④报告了抑郁量表得分。⑤随机对照试验(RCT)可均衡混杂因素,具有最高的证据强度。故本研究仅纳入RCT。

1.3.2 排除标准

①重复发表的文献;②研究未按计划正式实施的临床试验、会议摘要等;③非中文或非英文的文献。

1.4 结局指标

干预前、干预刚结束时、干预后随访的抑郁量表测量得分。使用量表均应为广泛使用的、具有良好信效度、较为权威的量表,例如CES-D、CDRS-R、MFQ-child、PHQ-9等。

1.5 文献筛选与数据提取

由2名研究人员独立进行文献筛选、信息提取,通过讨论解决分歧。将检索所得有关文献导入NoteExpress3.2中排除重复文献。初筛通过查看文献标题和摘要筛除无关文献。阅读初筛后所得文献的全文,进一步筛除无关文献。对符合纳排标准的文献,使用Excel 2016提取以下数据:发表年份、第一作者、研究地区、均龄和年龄范围、样本量、干预措施、对照措施、诊断标准和基线症状、测量量表、疗程、招募方式、干预结束后随访时长、偏倚风险评估、Jadad评分。此外,对于没有报告结果的研究,通过联系作者以获得更多信息。

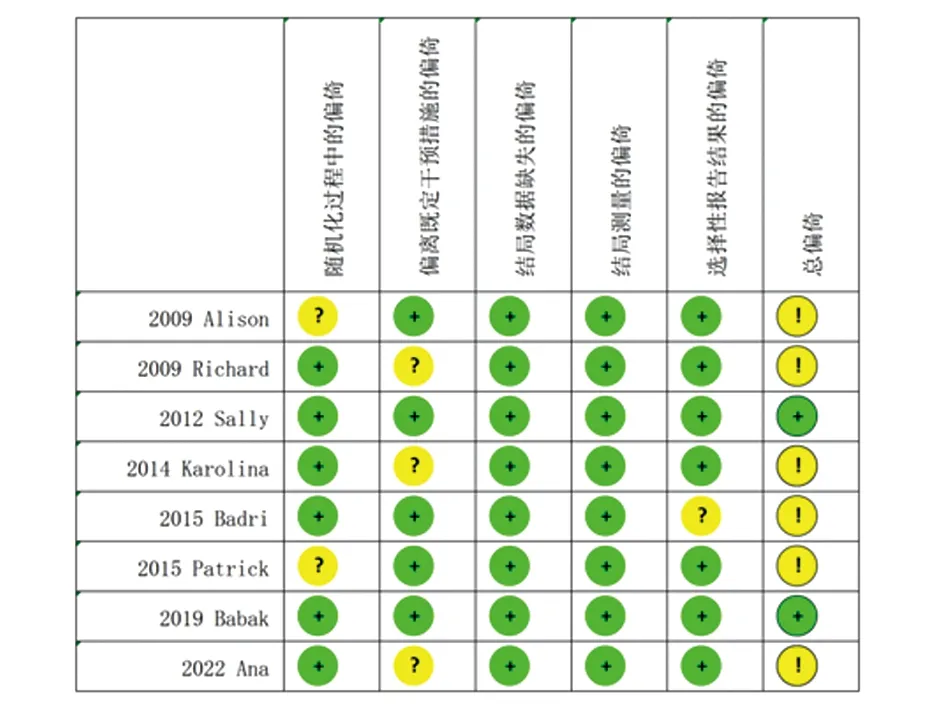

1.6 文献质量和偏倚风险评估

本研究采用ROB 2.0[18]和Jadad评分量表进行文献质量和偏倚风险评估。考虑到ROB 2.0工具推出年份较新,近年使用相对更多,因此将ROB 2.0作为主要的文献质量评价工具。研究方案原定使用Jadad量表作为文献质量评价工具。考虑到研究结果报告应尽量与方案对应,本文亦报告了Jadad量表评价结果,并以之作为辅助和补充。使用ROB 2.0对纳入文献进行方法学质量评估,包括随机化过程中的偏倚、偏离既定干预措施的偏倚、结局数据缺失的偏倚、结局测量的偏倚、选择性报告结果的偏倚。Jadad评分1~2分文献为低质量文献,3~5分为高质量文献[19]。文献质量评价均由2名作者独立完成,若出现分歧则通过讨论或由本文通讯作者最终决定。

1.7 证据质量评价

采用 GRADE证据分级[20]进行证据质量评价,可能降低随机对照试验证据质量的因素包括研究的偏倚风险、不一致性、间接性、不精确性和发表偏倚。证据分级因此划分为“高级”“中级”“低级”和“极低级”4种级别。基于RCT的meta分析被预设为“高级”证据。

1.8 统计学方法

采用CMA 3.0软件,分析干预刚结束时和干预结束后随访的抑郁量表得分变化(均与干预前相比)。采用标准化均数差(standardized mean difference, SMD)作为合并效应量,并计算95%CI。P<0.05视为有统计学意义。通过森林图展示合并结果。采用I2定量判断异质性大小。考虑到不同研究中使用的自助干预手段可能存在一定临床异质性(例如不同的疗程长短、招募来源等),本文采用随机效应模型合并结果[21]。根据对照类型、疗程、招募方式开展亚组分析。通过逐一剔除文献,开展敏感性分析。如有高偏倚风险文献被纳入,亦通过敏感性分析(剔除高偏倚风险文献)判断其对合并结果有无影响。如果纳入meta分析研究数大于10个,则绘制漏斗图,并使用Egger法对漏斗图进行不对称检验,判断是否存在小型研究效应,检验水准α=0.10。由2名研究者独立筛选结果的一致性,用Kappa值表示。Kappa值介于0.40~0.75表示筛选结果为中、高度一致[22]。

2 结果

2.1 文献检索

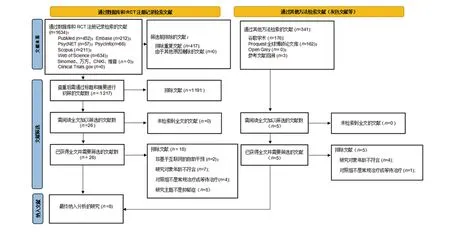

本研究依据PRISMA 2020标准报告结果[23]。最初通过各种途径获得1 975篇文献,经逐层筛选最终纳入8篇文献,流程图见图1。文献初筛和阅读全文复筛的Kappa值分别为0.53和0.71。提示筛选一致性较好。

图1 文献筛选流程图

2.2 纳入文献基本特征与偏倚风险评估

由2名研究人员分别进行偏倚风险评估,通过讨论解决分歧。根据ROB 2.0评估纳入研究的偏倚风险[18],文献[7][11][13][14][15][16]被判断为中风险,文献[4][12]被判断为低风险。Jadad评分量表提示文献[16]未提及随机方法。文献[13][16]采用“双盲”并阐述具体使用。8篇研究均具体描述了撤出的人数和理由,其中文献[7][16]撤出原因为未能在规定时间完成评估,文献[4][12]撤出原因为技术故障、缺乏时间、缺乏兴趣、身体不适等,文献[11][15]撤出原因为失去联系,文献[13]撤出原因为患者中途不接受评估、退出研究,文献[14]撤出原因为缺勤、离校。根据Jadad评分量表,文献[13]评分为5分,其它文献评分均为3分。ROB 2.0提示无高风险偏倚文献。Jadad评分量表提示无低质量文献。纳入文献基本特征见表1。偏倚风险评估结果见图2。

图2 偏倚风险评估结果

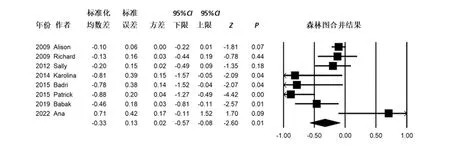

2.3 meta分析结果

对纳入的8篇[4, 7, 11-16]研究进行meta分析,考虑到不同研究中使用的自助干预手段可能存在一定临床异质性(例如不同的疗程长短、招募来源等),本文采用随机效应模型合并结果[21]。基于互联网的自助干预可能有助于改善青少年抑郁症状(干预前 VS. 干预刚结束,SMD=-0.33,95%CI: -0.57~ -0.08,Z=-2.60,P=0.01,I2=73.41),可认为效应量差异意义较小[24]。见图3。

图3 基于互联网的自助干预对青少年抑郁的干预效果(干预前V.S干预刚结束)

干预结束后,部分研究进行了短期随访(<6月)[7,12-13,16]和长期随访(≥6月)[7,14],2组均未见异质性(I2=0)。短期随访结果提示干预效果仍有可能维持(SMD=-0.21, 95%CI: -0.41~ -0.01),而长期随访则未提示干预有效。

2.4 亚组分析结果

基于互联网的自助干预组与阴性对照组对比,可能有助于改善青少年的抑郁症状。而与常规治疗组相比,其干预效果则无统计学差异。疗程>6周的干预提示可能有效,疗程≤6周的干预提示无效。非临床招募的患者中显示干预可能有效,而临床招募的患者未见干预效果。亚组分析结果提示异质性可能来源于疗程长短。见表2。

2.5 敏感性分析

剔除使用DSM-4-TR诊断标准和量表联合诊断的一篇文献[7],研究结论未发生改变(SMD=-0.29, 95%CI:-0.54~-0.04)。逐一剔除其他文献,亦得到类似结论。提示研究结果较为稳健。

2.6 发表偏倚评价

Egger′s检验提示无发表偏倚(P=0.25)。

2.7 证据质量分级评价结果

使用GRADE证据分级进行证据质量评价[20]。本研究仅纳入RCT,初始证据水平为高。ROB 2.0提示纳入研究无高偏倚风险文献,不因偏倚风险而降级。SMD的95%CI估计范围较精确,不因效应估计精确性而降级。逐一剔除研究后,研究未发生结果改变。不因单个研究结果一致性而降级。试验纳入的研究人群相似,但不同研究采用的自助干预措施(例如疗程)等可能存在一定差异,证据水平可能因间接性而降低一级。Egger′s检验提示,无明显发表偏倚。不因发表偏倚而降级。故最终证据质量评价为中等,研究结果与实际效应有可能接近。

3 讨论

本文研究结果显示,基于互联网的自助干预可能有助于降低青少年抑郁量表得分,与既往研究结果类似[9-10,25]。基于互联网的自助干预能帮助青少年抑郁患者了解和识别抑郁症状,并帮助其掌握常见的抑郁症状管理技巧,从而达到干预效果[26]。与传统面对面治疗相比,自助干预措施价格低廉,可及性更高,可提供给更多患者[27]。此外,基于互联网自助干预不受时空、专业医师资源限制,患者接受干预更为灵活[26]。另外,基于互联网自助干预对青少年群体可能更具优势。青少年是社交媒体的熟练使用者,基于互联网自助干预不仅可以提供更具互动性和吸引力的内容(如动画、游戏等),还能够通过互联网干预平台把握每个患者治疗进度,提供人性化帮助,有助于自制力较差的青少年完成治疗[26]。值得关注的是,在COVID-19等疾病流行期间,部分患者因疫情管控需要,可能难以获得定期的、连续的、面对面心理干预[27-28]。患者可通过互联网,自助获得便捷、及时的干预。在疫情流行等特殊时期,医疗资源相对紧张。基于互联网的自助干预则可能为青少年抑郁提供了切实可行的干预思路。

本文亚组分析结果提示基于互联网的自助干预效果优于阴性对照组,但与常规治疗组相比,干预效果未见统计学差异,该结果与既往研究相似[29-30]。这可能是由于本研究常规治疗组人数相对较少(n=241),统计效能相对不足,因而未提示有效。有研究指出[30]:受到医疗资源的限制,有限的面对面治疗机会往往被分配给重症抑郁患者,此时,轻症患者则可选择基于互联网的自助干预作为缓解方式。后者作为一种备选方案,仍具有一定的临床应用价值。未来研究可深入探讨基于互联网的自助干预与传统治疗方法相比,何者效果更佳。

与既往研究结果类似[31],本文亚组分析提示,疗程较短的自助干预未见干预效果,而疗程较长的自助干预可能降低了抑郁评分。这可能是由于抑郁症容易复发,自我管理需长期持续。疗程较长的自助干预更有助于引导患者练习相关技能,积极调节身心状况,以确保患者真正掌握并内化自我管理技能,从而体现出干预效果。本文研究结果也提示停止接受干预后,基于互联网的自助干预仍可能在短期内(6个月内)观察到干预效应的维持,而长期随访则未见干预效果。这与另一项meta分析结论相一致[32]。这可能是由于终止干预后,患者自我调节技巧和知识随着时间推移而被逐渐遗忘,因而其干预效果未能长期维持。

与既往研究结果类似[33],本文研究结果提示,与临床招募者相比(来自医院、诊所等),非临床招募者(来自社区、学校等)可能从自助干预中受益更多。这是因为临床招募者通常为确诊患者。与之相比,非临床招募者(无就医需求或尚未寻求专业治疗)的症状通常相对较轻,更容易达到干预效果(如观察到症状改善);或者可能更有兴趣尝试以自助干预作为传统治疗的替代方案[33],对自助干预方式较为信任,因而呈现出更佳的干预效果。需要指出的是,纳入文献中仅有2篇为临床招募[12,15],因此结论难以明确。仍需开展更多研究,进一步探讨不同招募方式的患者之间的干预效果是否存在差异。

本研究具有一定优势。当前纳入文献均为RCT,可均衡混杂偏倚,且GRADE证据分级提示为中级,研究结果与实际效应可能较为接近,具有一定的可信度。此外,尽管本研究未能在公开平台注册,但研究者事先制定了详细研究方案(在原方案基础上新增基于ROB 2.0的文献质量评价,其余步骤均按照方案执行),并开展了统一培训,且双人独立筛选文献一致性较好(Kappa值介于0.53~0.71),这可能提高了本研究的可信度。本研究也存在一定缺陷。首先,部分亚组样本量相对较小,可能导致统计效能不足。其次,8篇被纳入的RCT中,有7篇开展于发达国家和地区,并以轻度和中度抑郁患者为主,这可能一定程度上限制了结果的外推。

综上所述,本研究提示基于互联网的自助干预效果可能优于阴性对照组,且短期随访显示干预可能有效。未来可考虑针对我国青少年开展相关研究,尤其是样本量较大的、设计精良、关注长期随访的RCT研究,进一步探讨基于互联网的自助干预对青少年抑郁的干预效果。