黑干姜的加工方法、化学成分、药理作用的研究进展及其质量标志物的预测分析

高子轩,王雪晴,周桂生,王天舒,喻斌,严辉

(1.南京中医药大学中药资源产业化与方剂创新药物国家地方联合工程研究中心/江苏省中药资源产业化过程协同创新中心,江苏 南京 210023;2.南京中医药大学人工智能与信息技术学院,江苏 南京 210023)

干姜始载于《神农本草经》,“干姜,味辛,温。主胸满……生者尤良”[1]。《名医别录》中记载:“生姜、干姜生犍为川谷……九月采之”[2]。2020年版《中国药典》记载干姜为姜科植物姜ZingiberofficinaleRoscoe的干燥根茎,具有温中散寒,回阳通脉,温肺化饮的功效[3]。而黑干姜作为干姜中功效独特的商品规格目前并未被《中国药典》收载,仅在《四川省中药材标准》中以筠姜之名收载。黑干姜姜味浓郁,具备温补之效,辛温而不燥,温中散里寒,守而不走,能促进血液循环、提高抵抗力,自记载起至今已有1 700多年的历史,产自四川筠连一带,为四川道地药材,采用古法汉方,经特殊工艺炮制而成,亦称筠姜。《新修本草》载:“姜,生犍为川谷,九月采”[4];《本草纲目拾遗》载:“出川中,屈曲如枯枝,味最辛辣,绝不类姜形,亦可入食料用”[5];清《本草从新》卷四中记载“干姜,辛,热,逐寒邪而发表温经,燥脾湿而定呕消痰”[6]。上述文献记载的姜均为黑干姜,可见黑干姜药用历史悠久,其药用功效得到古代医家的认可。值得关注的是,《中国药典》收载的干姜在日本主要做食品用,《日本药典》所用干姜性状要求为黑干姜,且四川每年产出黑干姜多数都直供日本。《日本药典》中所载干姜规格为黑干姜必定有其独到之处,同时日本于保健食品、医疗领域大量运用黑干姜,但国内对黑干姜的应用仅集中于其产地四川。目前国内对黑干姜的研究较少,对干姜与黑干姜在功效主治、药理作用和化学成分上的区别缺乏深入探究,因此无法充分发挥干姜不同商品规格在不同病证上的应用价值。本文对黑干姜的炮制方法、化学成分、药理作用等方面的研究进展进行了系统的整理与总结,并对黑干姜质量标志物预测分析进行初步探讨,为黑干姜建立完善的质量标准体系及相关研究、产品开发及其推广应用提供参考。

1 加工方法

北宋《本草图经》[7]记载“生姜,生犍为山谷……秋采根,于长流水洗过,日晒为干姜。汉州干姜法:以水淹姜三日,去皮,又置流水中六日,更刮去皮,然后暴之,令干,酿于瓮中,三日乃成也。近世方有主脾胃虚冷,以温州白干姜一物,浆水煮,令透心湿润,取出焙干。”该书记载了干姜不同产地及治疗不同病证的不同加工方法。其中煮至透心湿润,取出焙干,即为现代黑干姜的加工方法。黑干姜质地坚实,断面琥珀色,胶质状,也称牛角芯或玻璃口,无纤维(图1)。黑干姜在使用时必须捣碎或者磨粉,才能更好地发挥药效。

注:a.黑干姜外观图;b.黑干姜断面图;c.干姜外观及切面图

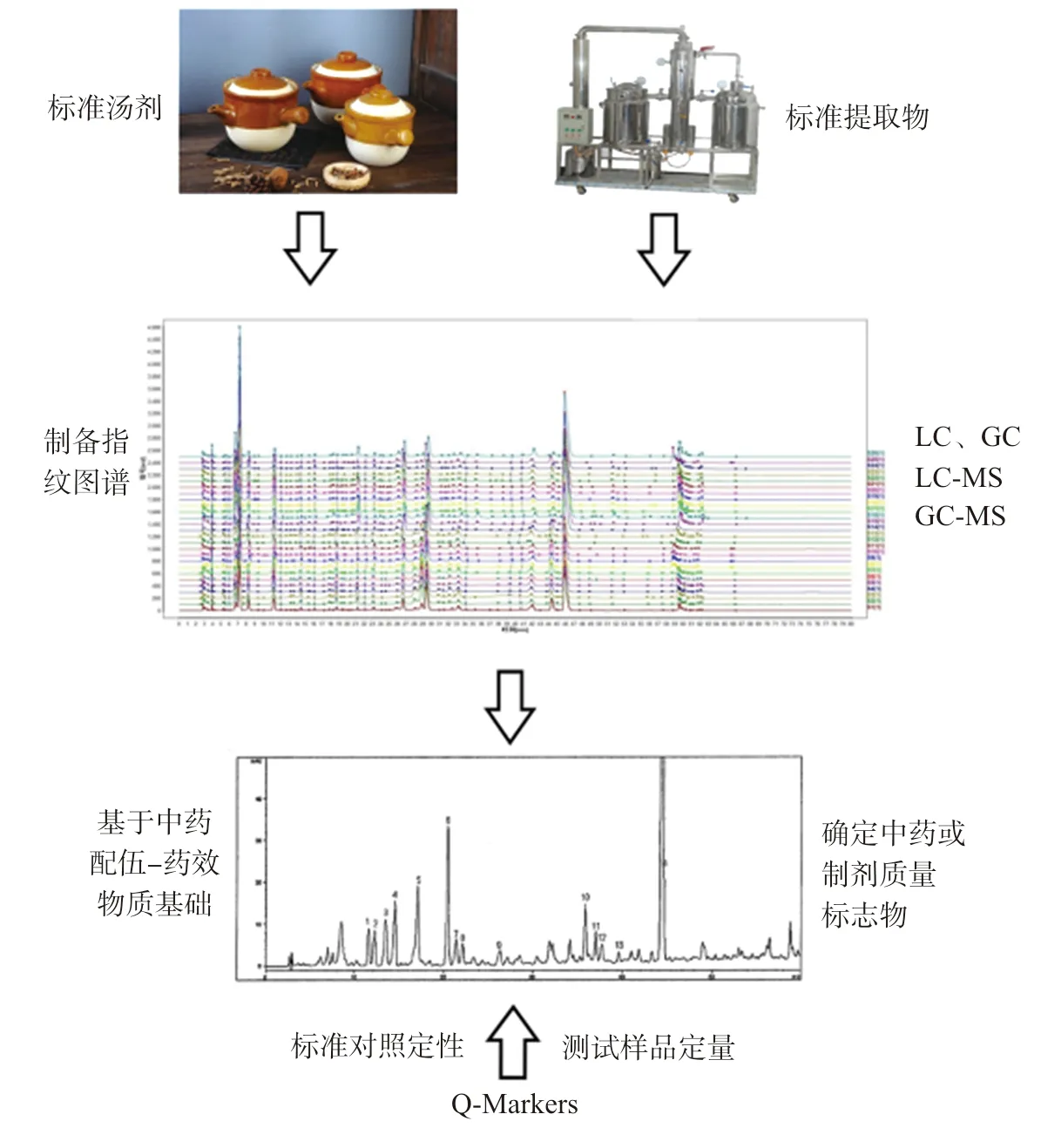

图2 黑干姜Q-Marker研究关键步骤

黑干姜采用古法炮制,首先取生姜拣净杂质,洗净,大小分档,蒸制至透心,取出,稍晾,拌回蒸液,干燥;或拌回蒸液,润透,切厚片,干燥,得到黑干姜片[8]。黑干姜作为唯一符合日本汉方要求的出口级药用干姜,每年产出的大部分都直供日本,日本学者通过实验证实黑干姜的6-姜烯酚含量较普通干姜高[9]。炮制过程中不同的加工方法、干燥方式及温度会对黑干姜的有效成分含量、药理作用产生影响。汪晓辉等[10]采用HPLC法和挥发油测定法,将黑干姜的药材性状、辛辣成分6-姜酚、挥发油含量作为指标,对不同加工方法的黑干姜进行对比研究。采用完整不去皮姜块、趁鲜切片、先去皮后干燥姜块、先干燥后去皮姜块这4种加工方法,以晒干、烘干、微波干燥和远红外干燥4种干燥方式分别在45、55、75、100 ℃的温度下进行干燥。对比结果显示完整不去皮姜块的6-姜酚和挥发油含量均最高。辛辣素成分对于温度变化较为敏感,随干燥温度升高,6-姜酚含量逐渐下降。若干燥的温度偏低,会使干燥的时间延长,增加成本,并会导致黑干姜发生霉变,使6-姜酚及挥发油含量下降,影响其质量。研究发现黑干姜最适宜的加工方法是将不去皮完整块姜蒸透后,在55 ℃低温烘干。

在日本,生姜经水浸泡或蒸煮后,再干燥称之为黑干姜,有学者研究发现经此法加工的姜产生热效应,具有温补的功效,与其姜辣素的含量变化有关,加热过程中,出现脱水现象会使6-姜酚转化为6-姜烯酚[7,11],因此认为古法炮制增加了6-姜烯酚的热效应,这与古籍《经史证类大观本草》中对干姜的描述一致,充分证明其温中散寒的主要功效[12-13]。笛木司等[14]在对干姜附子汤不同煎煮时间、水煎液的量对药物成分影响的研究中,阐述了黑干姜是经过蒸煮后干燥得到。日本学者对于经水浸泡后再干燥得到的黑干姜成分的变化进行了研究,通过实验研究发现:经热水蒸或浸泡1 h后,干燥得到的黑干姜的姜辣素含量与古法炮制的干姜相同;而在180 ℃的高温条件下,加热2 h再干燥得到的黑干姜,其姜辣素(尤其6-姜烯酚)的含量要比古法炮制的干姜高。并对比古法炮制的黑干姜与现代的姜,结果显示古法炮制的黑干姜中6-姜烯酚的含量相对较高[7,15]。

2 化学成分

2.1 挥发油类

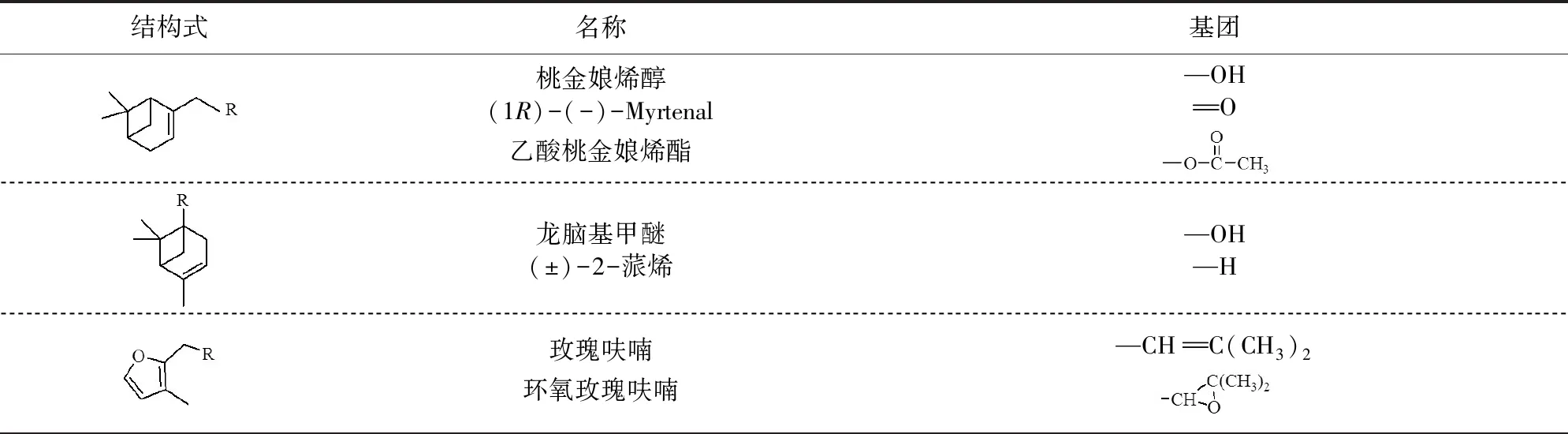

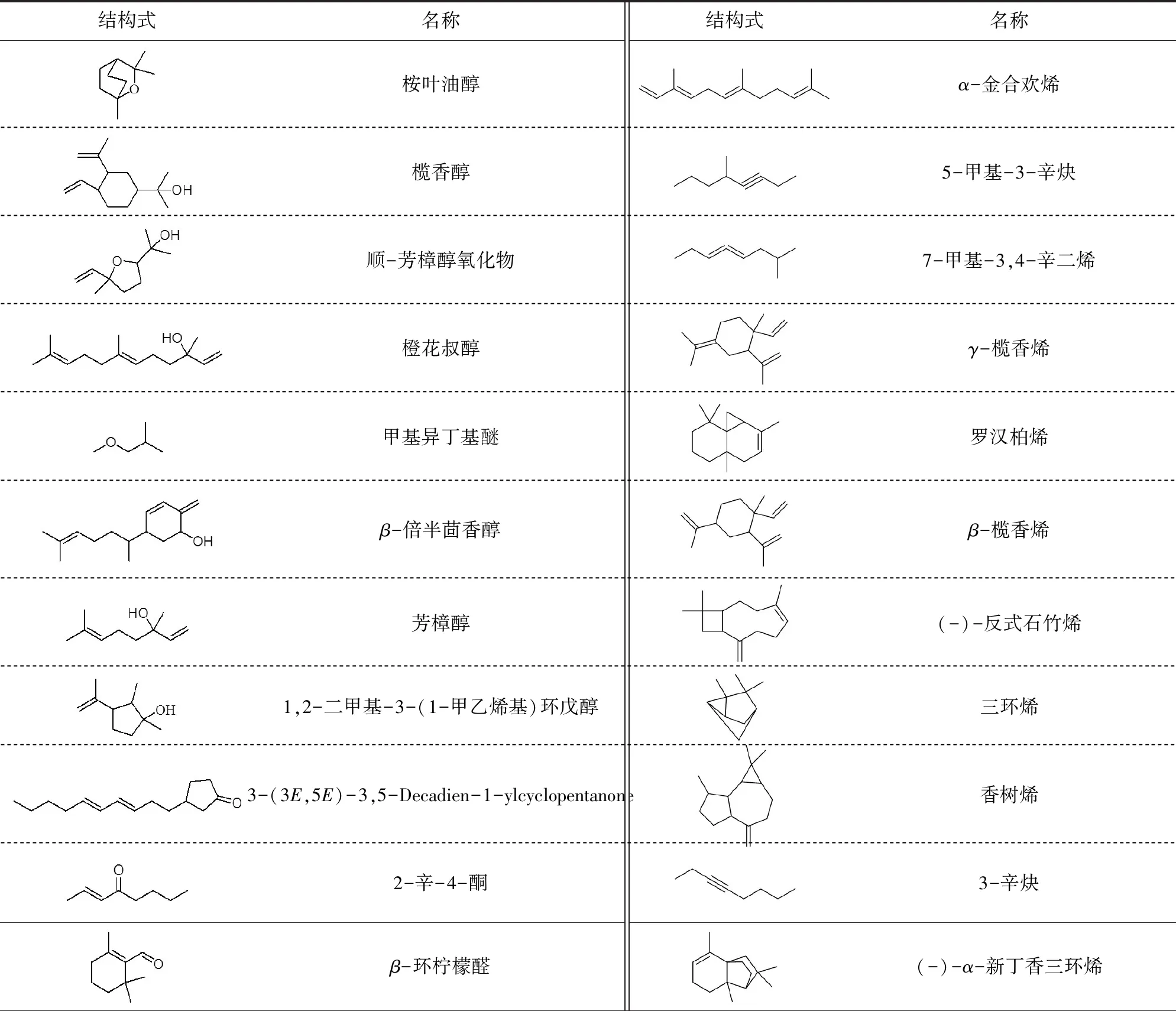

挥发油是黑干姜中的一类主要成分[16-20],多为萜类物质,其中α-姜烯含量最高。反-β-金合欢烯、α-金合欢烯、β-甜没药烯、α-古芸烯、β-柏木烯、罗汉柏烯、β-芹子烯、(1R)-(+)-反式-异柠檬烯、α-愈创木烯、正辛醛、正辛酸、α-水芹烯的含量也相对较高。其中α-水芹烯、(1R)-(+)-反式-异柠檬烯属于单环单萜类化合物,α-古芸烯、β-柏木烯、罗汉柏烯、α-愈创木烯属于倍半萜类化合物,β-芹子烯属于双环倍半萜类化合物[21]。黑干姜挥发油中单萜类和倍半萜类的含氧衍生物大多有较强的香气和生物活性,是医药、食品、香料和化妆品工业的重要原料。黑干姜挥发油中α-古芸烯具有镇静心神,稳定情绪的功效。罗汉柏烯对祛风除湿,解毒疗疮有一定的作用。α-水芹烯是水芹烯的异构体,天然存在于桉叶油、月桂油、小茴香油、榄香油等植物油中,呈无色至微黄色油状液体。α-水芹烯在主要成分中含量较少,但发现α-水芹烯对圆弧青霉和灰霉均存在不同浓度的抑制作用,α-水芹烯对圆弧青霉的最小抑菌浓度为170 μL·L-1,最小杀菌浓度为180 μL·L-1,而且α-水芹烯可以抑制人体肝肿瘤细胞的细胞增殖。细胞死亡的机制可能涉及坏死或自噬,但不涉及凋亡。但目前对于α-水芹烯的研究不够透彻,或许可利用化学全合成或半合成的方法对其进行结构改造,使其药理作用得到加强,此数据可为后续黑干姜的配伍研究提供一定理论基础[22]。黑干姜中已发现的挥发油类成分见表1~2。

表1 黑干姜中挥发油类成分(一)

表2 黑干姜中挥发油类成分(二)

2.2 姜辣素类

姜辣素是姜中的辣味成分,也是姜属植物中特有的成分[18]。姜辣素类是含有3-甲氧基-4-羟基苯基官能团的酚类化合物的统称。根据该官能团所连脂肪链的不同,可把姜辣素分为姜酚类、姜烯酚类、姜酮类、姜二酮类、姜醇类等。黑干姜中主要为6-姜酚(姜辣素)、8-姜酚、6-姜烯酚,6-姜酚在加热和干燥过程中由于脱水而部分转化为6-姜烯酚,炮制后6-姜酚含量依旧最高,占三者总量的一半以上。黑干姜中还有一些微量的姜辣素成分,如甲基姜酚、甲基姜醇、甲基姜烯酚等。近年来国内外学者还从黑干姜中发现了新的化合物和含氮的结构类型,丰富了姜辣素类化合物。

在《日本药典》中对于黑干姜的要求是6-姜烯酚的含量不少于0.10%(以干燥样品计算)[23]。而《美国药典》中生姜项目下对姜烯酚类成分的限度要求是不超过0.18%,对姜酚类和姜二酮类成分含量的要求是不少于0.8%[24]。《中国药典》中对于生姜与干姜的要求均是6-姜辣素含量不得少于0.050%[3]。姜酚类成分的分子结构中都有C3-羰基和C5-羟基(即β-羟基酮结构),该结构特点使得姜酚的化学性质极不稳定。在酸性条件(pH小于4.5)下,C4的活泼氢极易与C5的羟基一起脱水形成姜烯酚。姜酚分子中的酚羟基、羰基、羟基官能团使姜酚具有一般酚类、酮类、仲醇类物质的共性,能够发生这些化合物的一般化学反应。侧链的长短、3,5位上的乙酰氧基、芳香环上甲氧基、酚羟基官能团均影响姜酚的生物活性。经过长时间加热和干燥的姜中6-姜酚会脱水转化为6-姜烯酚,结合以上各国药典的内容可见生姜、干姜和黑干姜中姜烯酚类成分的含量是区别不同加工方式和加工程度的重要依据。

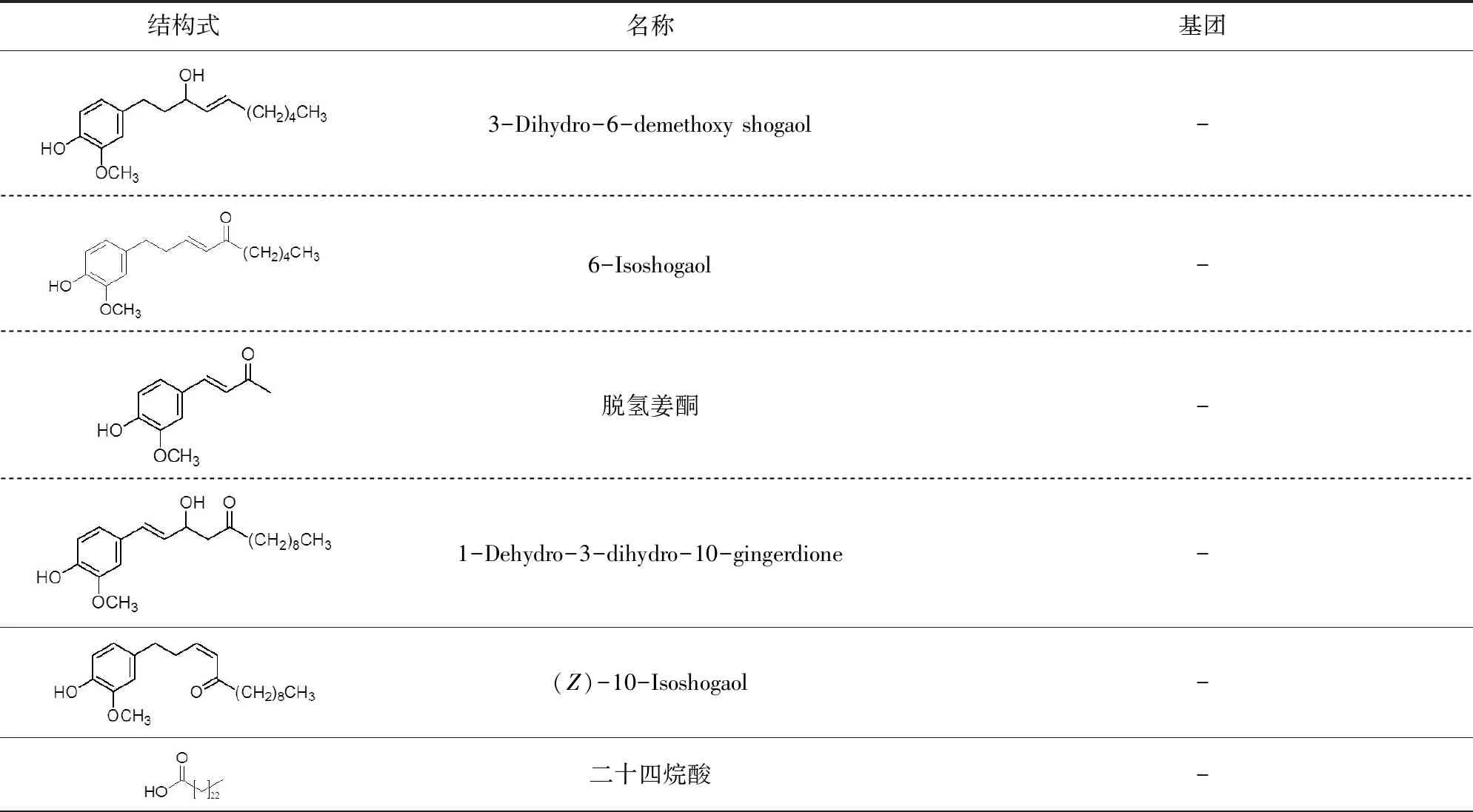

姜辣素类化合物的脂肪链可以阻断并清除自由基,特别对 AAPH 诱导的微粒体抗氧化活性作用明显。姜辣素对超氧阴离子自由基(O2-)、羟自由基(·OH)、DPPH 自由基都有清除能力,并且随着浓度升高清除能力也增强。同时,姜酚类化合物有明显的镇痛消炎和改善心脑血管系统的功能。6-姜酚对人脊髓细胞性白血病有抑制作用,6-姜酚作用于HepG2细胞后,细胞生长受到明显抑制,且抑制率随浓度的升高而升高,抑制率具有浓度依赖性[21]。姜辣素类成分含有多种不同类型的成分,其药理作用涉及广泛。但是黑干姜的临床功效相对局限,同时黑干姜制备简便、原材料产量极大,对于黑干姜现代药理作用的研究十分必要,发掘出新的化学成分与药理作用将极大地降低医疗成本。黑干姜中已发现的姜辣素类成分见表3。

表3 黑干姜中姜辣素类成分

2.3 二苯基庚烷类

二苯基庚烷(Diarylheptanoids)是主要存在于姜科植物中的一类比较特殊的化合物,是具有1,7-二取代苯基并以庚烷骨架为母体结构的化合物的统称,可分为线性二苯基烷类和环状二苯基庚烷类化合物[17,19-20]。二苯基庚烷类化合物在结构上具有酚羟基、羟基、烯烃等还原性基团,因此具有抗氧化活性。此外二苯基庚烷类还具有多种生物学和药理学活性,包括抗肝毒性、抗炎、抗增殖、止吐、抗肿瘤等。对线性二苯基烷类化合物进行结构修饰,可以改善其药理活性。Krishnankutty等合成了4种新的类姜黄色素类似物及其氧钒螯合物、钴螯合物、镍螯合物、铜螯合物。这些二苯基庚烷类化合物及其铜螯合物的体内外抗肿瘤功效,表明螯合物形式可以显著增强此类化合物的细胞毒活性和抗肿瘤活性,并且发现铜螯合物比其他类型的螯合物有更强的活性[25]。目前对于黑干姜中二苯基庚烷类成分的研究较少,对于其药理作用的了解也不够深入。因此应加大对黑干姜二苯基庚烷类成分的研究,揭示其发挥预防、治疗疾病的内在本质,深入药理研究,揭示黑干姜的体内作用机制,为临床更好的开发应用提供科学依据。黑干姜中已发现的二苯基庚烷类成分见表4。

表4 黑干姜中二苯基庚烷类成分

2.4 其他成分

除上述主要成分外,黑干姜中还含有少量黄酮类、糖苷类、氨基酸、多种维生素和多种微量元素。糖苷类化合物主要由一些萜类化合物和单个葡萄糖基所构成,除此之外,在少数姜辣素中有时也会接上糖基[21]。

3 药理作用

经过古法汉方炮制后的黑干姜辛温而不燥,其姜辣素的含量升高,部分姜酚转化成姜烯酚,使得6-姜烯酚的含量升高较显著[11]。6-姜烯酚已被证明比 6-姜酚更有效地表现出抗癌、抗氧化和抗炎作用[26],其与6-姜烯酚中含有α,β-不饱和羰基部分有关[27-28]。日本学者有研究表明,黑干姜具有抗炎抑菌、抗肿瘤、抗氧化及和胃止吐等多种药理作用[29]。而国内目前对于黑干姜药理作用研究甚少,因此具有极大的潜在价值。

3.1 抗炎作用

炎症的诱因十分复杂并涉及多种促炎表达。炎症几乎影响所有主要疾病和次要疾病,会对身体中的各种器官造成伤害[30]。6-姜烯酚是生姜、干姜亦是黑干姜中的主要药理活性酚类化合物,已被证明具有抗炎的药理活性[31]。其中,黑干姜中6-姜烯酚的含量较高[32],很多实验研究表明6-姜烯酚具有广泛抗炎作用。

白细胞三烯(LTS)是常见的炎性介质,白三烯B4(LTB4)是作用最强的粒细胞趋化因子,引起气道炎症的形成[33]。日本学者小林育子等[15]研究了经典名方柴朴汤和小青龙汤以及方中各中药的浓度比例对于LTS及LTB4的抑制作用,其中黑干姜是小青龙汤的组成之一,实验中用黑干姜单味药作对照,结果表明黑干姜能够抑制57.5%的LTS、64.9%的LTB4产生,从而减轻炎症的发生,发挥抗炎作用。

黑干姜及其主要成分已被证明,在多种炎症性疾病方面起到治疗作用。Yocum 等[34]通过实验研究证明了6-姜烯酚能够减轻小鼠体内屋尘螨抗原介导的肺部炎症,并利用体外研究证明了6-姜烯酚能增加CD4细胞中的cAMP浓度,限制核因子-κB信号传导的诱导和被激活的CD4细胞中促炎细胞因子的产生。Ara等[35]证明了黑干姜提取物通过阻止IκB-α的降解,以及ERK1/2、SAPK/JNK和p38 MAPKs的磷酸化,抑制了LPS诱导的NF-κB激活,从而减轻LPS诱导的肝脏损伤炎症的发生。此外,Ara等在天然产物对口腔区域急性和慢性炎症性疾病的生物功效的研究中发现,黑干姜降低肝细胞生长因子(HGF)中PGE2生成的作用机制主要是抑制细胞质磷脂酶A2(CPLA2)的活性[36]。Arjun等[37]研究发现黑干姜中的6-姜烯酚可以通过减少神经炎症反应,改善实验性自身免疫性脑脊髓炎(EAE)。

3.2 抗肿瘤作用

癌症是世界上最致命的疾病之一,每年因癌症死亡的患者占很大比例,而中国的患癌率及死亡率全球第一。黑干姜中的6-姜烯酚在癌症防治中具有很大的潜力,可通过促进细胞凋亡[38],促进细胞自噬[39],抑制细胞增殖[40],或抑制细胞侵袭和转移[38]等发挥抗癌作用。

宫颈癌和乳腺癌是女性中最常见和最重要的恶性肿瘤,随着患者数量和死亡率的增加,两大癌症已成为中国乃至全球关注的问题。Liu等[41]用HeLa细胞进行实验研究,证明了6-姜烯酚在人宫颈癌 HeLa细胞中使细胞周期停滞在G2期,同时诱导细胞凋亡,发挥抗癌作用。有实验研究发现[39],6-姜烯酚可通过调节Notch信号通路降低 Notch1 的裂解水平及其靶蛋白Hes1和Cyclin D1的表达水平,诱导自噬细胞死亡来抑制乳腺癌细胞和类似干细胞的球体。

Qi等[42]通过观察6-姜烯酚对于异种移植小鼠模型结直肠肿瘤的生长,发现6-姜烯酚通过诱导 G2/M 细胞周期停滞和细胞凋亡来诱导癌细胞死亡,从而抑制结直肠肿瘤的生长。有研究发现[43]6-姜烯酚可通过AKT信号通路在口腔鳞状细胞癌(OSCC)中发挥抗癌作用,实验结果发现6-姜烯酚不仅抑制了OSCC细胞的增殖和不依赖贴壁的细胞生长,而且还通过调节p53、Bax、Bcl-2和Cleaved Caspase-3等细胞凋亡相关因子诱导细胞凋亡。6-姜烯酚对 E-cadherin 和 N-cadherin 的调节抑制了 OSCC 细胞的迁移和侵袭。

3.3 抗氧化作用

自由基是生物体新陈代谢产生的一类具有高度氧化活性的基团,过氧化氢 (H2O2) 是人体内的一种代谢产物,同时也是一种活性氧自由基 (ROS),当机体遭受各种有害刺激时,身体会产生氧化应激反应,产生过多的高活性分子,其中就包括ROS,当细胞氧化程度超出自身氧化物的清除时,体内的氧化系统和抗氧化系统就会失衡,从而会诱导细胞损伤和凋亡[44]。当这些高活性分子如果积聚过多可不同程度地诱导细胞损伤和凋亡[45],6-姜酚被认为是一种有效的抗氧化剂[46]。

王宇锋等通过建立结直肠癌细胞氧化损伤模型,研究6-姜烯酚对H2O2诱导人正常肠上皮细胞 (NCM460) 和原位结肠癌细胞 (HCT116) 氧化损伤的作用,实验结果发现6-姜烯酚具有明显抗氧化保护作用,加强了H2O2对HCT116细胞的诱导损伤,抑制了肿瘤细胞的增殖[45]。有实验研究证实了6-姜烯酚具有显著的抗氧化作用,黄敏等[47]通过实验证明了6-姜烯酚的抗氧化作用是通过抑制Keap1基因的表达,解离Nrf2进行核转位,从而激活Nrf2/HO-1信号通路,提高SOD、GSH-Px、CAT等抗氧化酶的活性,降低斑马鱼肝脏细胞的ROS水平和MDA含量而实现的。

另外Nonaka等[48]研究发现6-姜烯酚通过调节人牙龈成纤维细胞的氧化和抗氧化活性来抑制晚期糖基化终末产物(AGEs)诱导的IL-6 和 ICAM-1 表达,减轻炎症反应,并且可能对糖尿病(DM)的并发症牙周炎具有保护作用。有研究结果发现[49],氧化应激通过 OXR1-p53 轴的过表达促进 VSMCs 凋亡,6-姜烯酚可以通过阻止 OXR1-p53 轴的上调表达来有效减轻细胞死亡,从而抑制氧化应激诱导的大鼠血管平滑肌细胞凋亡。

3.4 对心血管作用

研究发现,姜辣素中的姜酚对心血管系统的功能有很好的改善作用[21]。血管平滑肌细胞的凋亡与心血管疾病的发病机制密切相关,氧化应激是导致血管平滑肌细胞死亡的重要原因。有研究表明姜中的 6-姜烯酚可以通过阻止抗氧化蛋白1-p53 轴的上调表达抑制氧化应激诱导的大鼠血管平滑肌细胞凋亡[49]。许庆文等[50]通过建立兔急性心衰模型,观察各组造模所需时间和所需戊巴比妥钠用量以及造模前后兔血流动力学指标的变化,证明了干姜提取物对兔急性心衰模型具有一定的保护和治疗作用,可使心力衰竭兔的心肌舒缩性能得以改善,减轻心衰症状,保护心功能。

此外黑干姜中的挥发油和辛辣成分能够改善局部血液循环,治疗手足皲裂,利于愈合[51]。

3.5 对消化系统作用

干姜作为温热药,具有温中散寒的功效,有研究表明干姜可缓解胃实寒证所致的肠系膜微循环血流速度减缓、网交数减少、血流流态降低的微循环障碍现象, 使毛细血管充盈,血流顺畅,进而发挥温中散寒、恢复胃肠生理功能的功效[52]。蒋苏贞等[53]通过建立多种胃溃疡模型,研究不同剂量干姜醇提物对胃溃疡的防治作用及对胃液、胃酸分泌、胃蛋白酶活性的影响,结果表明干姜醇提物对已损伤的胃黏膜具有较好的保护作用,能降低实验小鼠的溃疡指数。张广龙等[54]通过腹腔注射顺铂建立化疗性大鼠胃动力障碍模型,探讨了6-姜酚对化疗性胃动力障碍的影响,得出6-姜酚能够改善化疗大鼠胃动力障碍的结论。

3.6 降脂作用

近年来大量研究探讨了姜酚减肥及降脂的作用。Brahma等[55]通过建立肥胖大鼠模型,证明了姜酚可通过对胆固醇代谢相关酶的调节来预防HFD诱导的高脂血症。Choi等[56]通过研究发现,6-姜酚可通过下调PPARγ、C/EBP以及甘油三酯合成酶系中的胆固醇调节元件结合蛋白-1、脂肪酸合成酶、脂酰CoA合成酶以及二酰基甘油酰基转移酶1的表达,抑制脂肪细胞的分化,进而延缓肥胖症发生的进程。干姜中的姜油酮具有有效的脂解活性,能溶解高脂饮食喂养的动物的体内脂肪。姜油酮还能够降低卵巢切除的大鼠口服葡萄糖后的血糖水平[57]。

3.7 镇咳作用

姜多糖是姜的有效成分之一,有研究证明了姜多糖具有镇咳作用,Bera等通过建立柠檬酸引起咳嗽的豚鼠模型,研究了姜多糖的镇咳活性,发现姜多糖能够显著抑制实验性诱发的豚鼠咳嗽反射[58]。

3.8 其他作用

生姜2000多年来一直是被用作缓解呕吐和恶心的重要中药[59],研究证明其较好的止吐效果很大程度上取决于其药理活性成分姜辣素[60-61]。黑干姜的姜辣素含量较普通干姜含量高,有很好的止吐作用。民间认为黑干姜养生功效突出,适用于手脚冰凉,有寒湿体质的人。因常将黑干姜与食物配伍,作为养生保健品,如黑干姜羊肉汤,适用于脾肾阳虚之肢冷畏寒,腰膝酸软等,另有将黑干姜与红茶一起煮作为一款养生茶。目前黑干姜较普通干姜的研究较少,因而在药理作用方面需深入研究探讨。

4 黑干姜质量标志物预测分析

《中国药典》2020年版中干姜的质量评价以姜辣素类成分6-姜辣素作为干姜的指标性成分,但《中国药典》中干姜的质量评价只有6-姜辣素一个成分,指标单一且不完备。黑干姜的质量评价若参考《中国药典》标准,也会出现指标单一,且不能完整反映黑干姜的整体质量的问题。刘昌孝等[62]提出中药质量标志物“Q-Marker”的新概念及相关筛选标准,旨在找到存在于中药材和中药产品(中药饮片、中药制剂、中药提取物等)中固有的或加工制备过程中形成的、与中药的功能属性密切相关的化学物质进行质量控制。通过文献综述总结和深入挖掘,融合质量标志物的相关概念,为建立科学合理的黑干姜质量控制方法提供依据。

4.1 基于植物亲缘学的Q-Marker预测分析

中药黑干姜来源于姜科姜属植物,市场上来源多为人工栽培。姜科为一泛热带分布科,按Burtt的系统分2亚科4族,全世界有25属,约1 377种,其中姜亚科含48属,1 268种,主要分布于热带亚洲,其现代分布中心在印度—马来西亚。化石记录表明,欧洲、北美及印度的白垩纪、早第三纪均发现过姜科的化石。据此姜科植物的起源时间应不晚于早白垩纪。姜亚科的早期分化中心推论在劳亚古陆的南部。姜属为多年生草本植物,约有80种,分布于亚洲的热带、亚热带地区,我国有14种,产于西南部至东南部[63]。现代入药的姜属植物均含有挥发油类、姜辣素类和二苯基庚烷类等成分,挥发油类成分中以α-姜烯含量最高,姜辣素类成分中以6-姜辣素、6-姜烯酚含量较高[64]。同时,6-姜辣素在加热和干燥过程中由于脱水而转化为6-姜烯酚,这2种成分的含量多少也会影响生姜炮制品的辛辣程度和抗氧化作用[32],可以通过检测2种成分的相对含量建立判断炮制程度的标准,并以此区分不同的生姜炮制品及判断炮制是否合格。因此α-姜烯、6-姜辣素、6-姜烯酚可被视为质量标志物的筛选参考。

4.2 基于化学成分特有性的Q-Marker预测分析

参考《中国药典》中对干姜性状“气香、特异,味辛辣”的描述,黑干姜也在气味上有明显的特征。气味与挥发油类成分相关,挥发油中含氧衍生物常具有较好的活性和特异的芳香气味,且含量较为丰富。黑干姜中含有上百种挥发油类成分,其中以α-姜烯、反-β-金合欢烯,α-金合欢烯、β-甜没药烯等成分含量较高。黑干姜的辣味来源于其中丰富的姜辣素类成分,姜辣素类成分中以6-姜辣素、6-姜烯酚等成分含量较高。因此,α-姜烯、反-β-金合欢烯,α-金合欢烯、β-甜没药烯、6-姜辣素、6-姜烯酚可作为质量标志物筛选的参考成分。

4.3 基于化学成分有效性的Q-Marker预测分析

性味归经是中药的基本属性,临床药理研究表明化学成分与中药药性存在相关性,辛味中药中萜类和挥发油类成分显著多于其他中药,具有芳香气味和刺激气味的萜类和挥发油可能决定中药的辛味。黑干姜味辛,热。化学成分分析表明挥发油类成分为其主要成分,故挥发油类成分可作为黑干姜表达性味的物质基础。黑干姜的现代药理学研究发现其具有抗炎抑菌、抗肿瘤、抗氧化及和胃止吐等多种药理作用,这些药理作用与6-姜辣素、6-姜烯酚密切相关。因此,挥发油类成分以及6-姜辣素、6-姜烯酚可作为质量标志物筛选的参考成分。

5 结语与展望

目前,国内对于黑干姜的研究不够深入,对于干姜与黑干姜在功效主治、药理作用和化学成分上的区别缺乏深入探究。同时《四川省中药材标准》中黑干姜的质量评价标准成分单一、不够全面,目前亟需对黑干姜的炮制加工及质量控制建立一套科学完善的质量标准体系,用以指导生产实践及临床应用。国内在黑干姜药理作用及其作用机制上的独特之处缺乏深入挖掘,对于其在临床上的独特功效不够重视,致使黑干姜的推广应用受到阻碍。本文对目前黑干姜的加工方法、化学成分、药理作用的国内外研究进展进行了总结,并对质量标志物进行了预测分析,为黑干姜建立完善的质量标准体系提供参考。同时黑干姜中的主要化学成分如挥发油类、姜辣素类和二苯基庚烷类的结构具有特殊性,药理活性较好。因此应加大对黑干姜功效物质的研究,揭示其治疗疾病的内在作用机制,深入药理研究,为黑干姜的推广及临床应用提供科学依据。