基于微信平台的多学科协作延续护理模式在慢性心力衰竭患者中的应用

张大鹏 吴晓 马月华 李明楠

慢性心力衰竭是各类心血管病的最后阶段和主要死亡原因,其特征是发病率高,住院率高和病死率高[1]。这种疾病增加了患者的经济负担,降低了患者生活质量[2],已成为严重威胁我国人民身体健康的疾病之一[3]。慢性心力衰竭的临床治疗、护理、康复预后需要较长的时间,患者出院后多在家中进行继续疗养[4],因此患者的自我管理能力对疾病的控制和预后有很大的影响[5]。延续性护理是住院照护的延伸,使患者出院后恢复期的护理服务得到延续[6],然而我国目前社区护理体系不够完善、患者自我管理意识不够以及受限于人力物力等原因[7],使得延续性护理的效果不尽人意。多学科协作的延续性护理模式[8]能够将临床医师、药师、护士紧密结合,通过专家小组协调决策为患者制订个性化管理方案,全面提升护理服务的品质[9]。微信平台是现代人获取信息和及时沟通的移动软件,具有操作简单、内容丰富等优点[10]。智能手机的普及以及微信作为线上沟通的普遍方式,为延续性护理工作开辟了新的思路[11],通过微信平台进行延续性护理工作,可以及时高效地解决患者提出的问题,并建立良好的监测和反馈机制[12],提高护理服务质量。目前国内基于微信平台开展多学科协作的延续性护理的相关研究尚不充足,还没有形成完整的延续性护理框架,没有将多学科协作的延续性护理概念和内涵很好地运用在慢性心力衰竭患者的护理上。因此本研究以微信平台为基础,开展多学科协作的延续性护理干预,旨在为慢性心力衰竭患者提供更好的护理干预模式。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2021 年6 月—2022 年6 月我院心血管内科收治的144 名慢性心力衰竭患者为研究对象。纳入条件:①根据《中国心力衰竭诊断和治疗指南2018》,在本院的确诊为慢性心力衰竭且NYHA 分级Ⅱ~Ⅳ级的患者;②接受慢性心力衰竭常规用药治疗的患者;③意识清晰,可良好理解,完整表达,能熟练使用微信的患者;④病情许可;⑤年龄≥18岁患者。排除条件:①患有躯体活动障碍、焦虑、抑郁等精神障碍或意识不清晰的患者;②合并重要器官功能严重损害或恶性肿瘤患者;③正在参加其他临床试验的患者。将纳入的患者按组间基线资料均衡可比的原则分成观察组和对照组,每组72 例。观察组中男38 例,女34 例,平均年龄69.25±5.56岁,NYHA 分级Ⅱ级29 例,35 例为 III 级,8 例为Ⅳ级;对照组中男35 例,女37 例,平均年龄为68.74±4.34 岁,其中27 名为NYHA 分级Ⅱ级,32名为NYHA 分级Ⅲ级,13 名为NYHA 分级Ⅳ级。两组患者的年龄、性别、疾病等基本资料比较差异无统计学意义(P>0.05),两组之间存在着可比性。本研究与《赫尔辛基宣言》相一致,患者及其家属已知晓并签署了同意书。

1.2 护理方法

1.2.1 对照组 采取医院常规延续性护理方法,具体方法如下。

出院前由专科护士进行出院指导,同时为患者或家属提供心力衰竭疾病健康教育手册,提供手册的同时对手册内容进行讲解并解答患者或家属的疑问,出院后第1 个月每周三电话随访患者,之后的2~3 个月内每月进行电话随访1 次,共进行6次电话随访;电话随访中,主要是询问患者的病情、饮食、活动、用药等情况,同时还可以通过电话咨询相关的问题,并根据患者描述的不同情况提供有针对性的健康教育,并监督患者定期进行门诊复查。

1.2.2 观察组 在对照组的基础上采用基于微信平台的多学科协作延续性护理。具体过程如下。

组建一支多学科延续性护理队伍,包括1 名电脑助理工程师、1 名心血管内科主任及副主任医师、1 名主治医师、3 名主管护师、2 名护师、2 名护士,1 名心理咨询师,1 名内分泌科主治医师,1 名神经内科主治医师,1 名消化科主治医师,药剂师、营养师、康复师各1 名,制订分阶段团队职责和工作制度,以“多学科团队协作提供最优方案”为目标,每星期一、星期四下午15:00—18:00,小组成员定期开会,探讨和解决延续性护理实践中遇到的问题。

(1)建立微信平台:电脑助理工程师负责建立、维护微信平台,并提供相关信息。该平台包含了医生护士的联系方式、健康教育板块和问卷调查板块,健康教育板块共分为7 个子菜单,分别为饮食指导、用药指导、日常咨询、答疑解惑、健康知识讲座、运动康复、心理咨询。

(2)微信平台的维护运营:护士在患者出院时为其建立电子档案,档案内容包括患者姓名、年龄、家庭住址、患病情况、微信号及其他联系方式,并为患者提供随访笔记本和心力衰竭患者健康手册,手册中包括本疾病病因、诱因、症状、体征和治疗方式及注意事项,教导出院患者如何记录出院后每日的体质量、脉搏、血压情况及尿量等。同时给予个体化护理方案,包括根据患者情况制订针对性复查项目,出现尿量突增或突减需主动联系医护人员等。为患者提供电子体重秤、血压仪、笔记本等物品,便于患者出院后测量及记录。护士向患者详细说明小组讨论后制订的出院计划,并帮助患者或家属通过手机登录“心力衰竭随访”的微信群,对该平台的使用进行培训,详细告知患者及家属接收、查看、发送信息的方式,并保证患者及家属熟练操作。

(3)延续性护理协作团队计划制订:团队定期开展例会,对需上传到微信平台的健康教育的内容进行研讨,经副主任医师审阅,健康讲座采取形式为通俗易懂的文字、简单生动的图片、短视频等形式,患者需签到,讲解完成后,将健康教育内容上传至微信群和微信公众号,患者及其照顾者可在任何时间浏览观看,且重复浏览观看。护理人员每周开展3 道小测试题目,2 道错题及以上者,与其单独电话联系,告知错题的错误点,并督促患者再次学习健康教育相关内容。此外,患者可在微信群提问,延续性护理小组对患者疑问进行解答,鼓励患者在微信群进行自由交流,通过相互交流,一方面增加战胜疾病的信心,另一方面护理人员可通过交流内容了解患者的健康行为,督促并鼓励患者每周上传自我监测表。

(4)多学科协作团队管理方法:①饮食和营养管理,营养师、内分泌科医师制作每日食谱;心血管医师细化每日水钠的限制量;护士则记录水分摄入情况,督促患者按要求饮食;②运动管理,心血管医师和康复医师对患者状况进行评估,并制订为期1 周的运动方案,包括运动时间、运动方式、运动频率、强度和停止运动的指征,护士提供给患者康复运动视频,告知患者适量运动的益处,督促患者适量运动;③药物管理,心血管医生动态评价使用药物的剂量、增加的时间和有无利尿剂抵抗的存在;药剂师检查医生处方中利尿剂浓度,并监测药物不良反应;护士审核利尿剂服用时间和起效时间,随访期间,密切注意患者体质量,督促患者复查血清电解质,确保药物使用的安全性。④心理管理,针对慢性心力衰竭患者出现的各种心理问题,心理咨询师及时开展咨询以及心理疏导,减轻患者的心理负担,提高患者的生活质量。

(5)集中解答疑惑:科室主任医师和副主任医师将会根据患者的情况,每周安排在线回答患者疑问的时间,患者可以将自己的随访记录照片发给医生,方便医师调整治疗计划。

1.3 观察指标以及评价标准

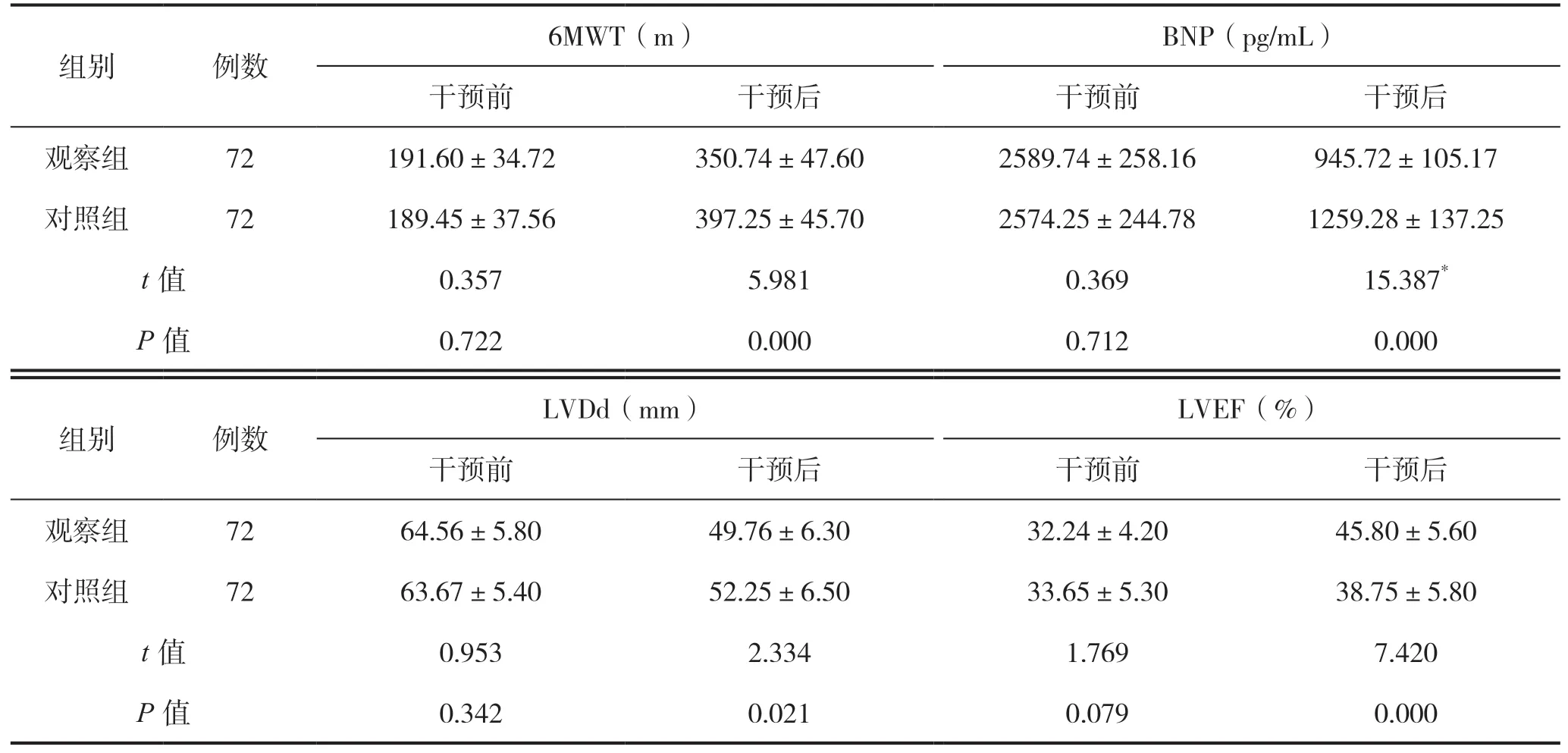

(1)心功能指标:采用6 min步行试验(6MWT)、B 型钠尿肽(BNP)、左心室舒张末期内径(LVDd)、左心室射血分数(LVEF)来评定患者的心功能情况。

(2)生活质量:以明尼苏达心脏疾病生活质量调查表(MLHFQ)为指标[13],对两组患者的生活质量进行评估,共分为3 个维度和21 个项目,总分100 分,得分越高表明生活质量越差。

(3)自理能力:使用ADL 对两组患者自理能力进行对比[14],由躯体生活自理能力量表(6 项)和日常生活能力量表组成(8 项),总分值14~56 分,分值越高功能下降越明显。

(4)自护行为:使用改良欧洲心力衰竭自我护理行为量表(EHFSCB-9)[15]对两组患者进行评估,此量表由3 个维度、12 个条目组成,总分12~60 分,得分越高表明患者自我护理水平越低。

(5)再入院率:计算患者出院后3 个月的再入院率,再入院率=因心力衰竭急性发作再次住院的例数/观察例数×100%。

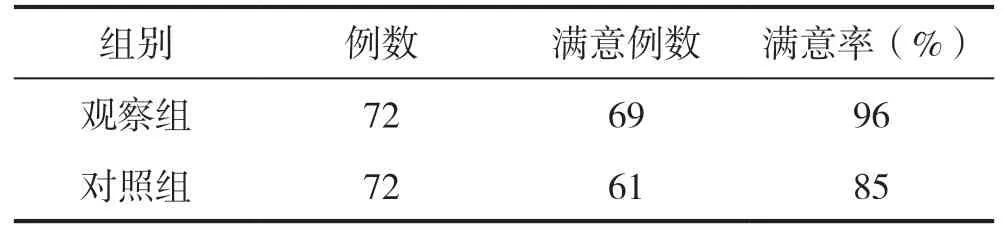

(6)患者满意率:本研究使用医院自行设计的满意程度量表,以“很不满意、不满意、一般、满意、很满意”进行评价,“满意”和“很满意”被列为满意,计算患者满意率。

1.4 资料收集

本研究所有资料的收集均由多学科团队的医师与护士配合协作完成。患者的基本资料以及家庭信息通过初诊亲自问询及医院病案系统查询获得;患者的新功能指标由专科医师进行评价及记录,并在随访时进行补充;患者的生活质量、自理能力、自护行为以及满意率的评价则在随访结束时向研究对象解释研究目的和内容,取得患者同意后签署知情意书,通过微信平台发放以及回收问卷,患者的再入院率由门诊处获取。

1.5 数据分析方法

采用SPSS 22.0 统计学软件进行数据分析,计量资料以“均数±标准差”表示,组间均数比较采用t检验,方差不齐时采用t’检验;计数资料计算百分率,组间率的比较采用χ2检验。以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者的心功能比较

干预前,两组患者心功能指标比较差异无统计学意义(P>0.05);干预后,观察组患者心脏功能改善情况优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者的心功能比较

2.2 两组患者生活质量、自理能力、自我护理行为评分比较

干预前,两组患者的生活质量、自理能力以及自我护理行为得分比较差异无统计学意义(P>0.05);干预后,观察组患者的生活质量、自理能力和自我护理行为评分低于对照组 ,差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者的生活质量、自我护理能力、自护行为评分比较

2.3 两组患者再入院率比较

两组患者再入院率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 两组患者再入院率比较

2.4 两组患者满意率比较

观察组患者的护理满意率高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组患者护理满意率比较

3 讨论

近些年,我国逐步进入老龄化、高血压发病率增高等因素导致慢性心力衰竭的发病率逐年上升,病死率也在逐年增高[16-17]。慢性心力衰竭是一种以浑身乏力、呼吸困难、体液滞留为主要临床综合征的疾病[18],且后期会出现一系列的并发症,给患者身体及心理均带来极大的痛苦。其康复和治疗是一个漫长的过程[19],不仅影响患者自身工作生活,而且由于长期治疗给家庭造成的经济负担也影响着患者的家庭生活,对患者的心理状态也造成了较大的影响[20]。慢性心力衰竭的管理和控制需要患者行为的改变以及长期的药物治疗随访,然而大部分患者出院后由于缺乏有效的护理指导、并发症防治方法、康复训练方法等,患者的自我管理能力与意识不足,加上家属对疾病的认知较差,从而对其身心健康及预后产生严重不良影响[21]。因此出院后给予有效的延续性护理是防止慢性心力衰竭患者疾病恶化的重要的方式之一,对于患者的疾病控制具有重要意义。

延续护理[22]将住院护理服务向社区及家庭延伸,能够对患者的心理、生活、用药进行连续、规范的护理干预,确保患者能够及时处理好出院后出现的健康问题,防止病情进一步恶化导致住院。多学科协作的延续护理模式[23-25]通过协调各个学科成员的优势,从整体上考虑患者生理、心理等各方面的需要,对患者进行全方位、系统化的护理[26-28],有助于减轻患者的消极情绪,增强患者的自我认知和自我管理能力,使其维持良好的生活习惯,从而达到改善病情的目的。将微信应用于多学科协同的延续性护理,充分发挥了其技术上的便捷性、可视性、即时性以及交互性,能够实时互动干预,传播力度大、内容多、不需要额外投入,使用起来方便、快速、有效,可以高容量、高频次进行护理干预活动,并能够及时进行反馈交流、答疑解惑,从而监督患者的健康行为,提高患者的自我管理能力,提高患者在服药、运动、饮食等方面的依从性,使得对患者多学科协作的延续护理变得更加方便。

3.1 基于微信平台的多学科协作延续护理干预可改善患者心功能

本研究结果显示,对观察组患者开展基于微信平台的多学科协作延续护理干预后,心功能指标包括6 min 步行试验、B 型钠尿肽、LVDd、LVEF 均得到有效改善,提示该模式对于改善患者心功能情况具有较好的效果,原因可能是在这种模式下,患者接受多学科团队的延续护理,综合多学科团队的知识为患者提供包括饮食、运功、用药等多方面的专业指导,并依托微信媒介进行实时互动,从而改善了患者的心功能情况[29-31]。

3.2 基于微信平台的多学科协作延续护理干预可提高患者的自理能力和生活质量

干预后,观察组患者的生活质量、自理能力与自我护理行为均优于对照组,说明基于微信平台的多学科协作护理模式能提高患者的生活质量,使患者的自理能力、自我护理行为以及预后得到改善,分析其原因可能是多学科协作的延续护理模式做到了以患者为中心,为患者提供个体化的护理,且依托于微信平台增加了医护患之间的交流协作,增加了患者对用药、饮食、运动、疾病护理注意事项等方面的知识储备,并能够提供给患者的心理和社会支持,提高患者的依从性,改善患者的自我护理能力和生存质量,降低了再入院率。

3.3 基于微信平台的多学科协作延续护理干预提高患者的满意度

基于微信平台的多学科协作护理模式,能够帮助患者更了解疾病,更熟悉疾病相关知识、疾病注意事项以及如何做更利于康复,患者会积极配合改善不良的生活习惯,以微信为工具互动灵活,患者能够及时得到有效反馈,感受到医护人员的关心,从而提升患者的社会功能,提高患者的满意度[32]。此外,多学科协作的延续护理模式依托微信平台有助于医护人员及时了解患者的病情以及心理变化,打破时间与空间的限制,从而对患者进行有效的心理疏导,帮助患者控制负性情绪,满足患者出院后的护理需求。综上所述,以微信平台为依托的多学科协作的延续护理,可以提高慢性心力衰竭患者的自护能力,提高患者的生活质量,改善患者预后,还可以提高患者的护理满意度,改善心功能。本研究的样本均来自新乡市中心医院,具有一定的样本局限性,并且观察时间短,有待进一步扩大样本,延长观察时间,为临床提供更加可靠的研究证据。