传统文化浸润下的“智性音声”

癸卯初夏,依旧带着一份春日的凉意,伴着浦江的氤氲水汽,恍惚间,更有一份秋日的惬意。正是在这春夏之交,上海汾阳路20号贺绿汀音乐厅内,在作曲家贾达群先生与青年演唱家周正中和青年钢琴家贾然的交融、碰撞中,《秋兴八首——为男中音与钢琴》完成了世界首演。此情、此境、此景恰遇《秋兴八首》,实为作品之福,亦为听众之幸。

《秋兴八首》是上海文化发展基金会“重大文艺创作项目”委约作品,为上海音乐学院教授贾达群拜读唐代诗人杜甫《秋兴八首》后的有感而发之作。全曲脱藁于庚子鼠年仲春时节,共含八首作品。各作品间乐思蝉联,气韵贯穿,意蕴连绵。作曲家以咏家、咏国、咏山河的“抒情式”表达策略,配合强烈对比与逐层推进的“智性”表达手段,将杜诗《秋兴八首》“蕴含的风云变幻之历史、悠远沧桑之典故、奇异秀丽之山水”表现得淋漓尽致。《秋兴八首》一方面流露出作曲家浓烈的家国情怀,另一方面又于充满“智性”的音乐文本及逻辑化组织中彰显了优秀的中华传统文化,实可谓作曲家着意之撰著。

在《秋兴八首》首演音乐会后,“智性”与“文化”二词始终萦绕笔者心头。所谓“智性”(或“艺术智性”),并不简单等同于“理性”,它一方面具有“理性”的特质,另一方面又潜藏着艺术家敏锐的艺术直觉。它是“理性理解与感觉直观的中介状态,它是联结二者的桥梁”。作曲家不仅能以自身敏锐的艺术直觉,自觉地将具象的客观实体转化为抽象且可听的音乐素材,而且以理性的技术手段对直觉生成的音乐素材予以“调配”,使之蕴含进一步發展的巨大潜力。前者凸显作曲家的才情,而后者则展现作曲家的智慧。同时,受“母语文化”影响,任何作曲家都无法超脱自身所处的社会及时代,其音乐创作无一例外均是浸润于文化的河流当中的。故而,音乐作品所表现的“智性”特征也潜藏着文化的“基因”。于我而言,《秋兴八首,为男中音与钢琴》亦可称为一部饱含传统文化的“智性”佳作。

一、“巴山蜀水”——饱含川剧特征的程序设计

初听《秋兴八首》,熟悉的“川蜀气息”随之涌入。作为一位地道的四川人,川渝的水土、文化、音乐与戏剧已深深镌刻在贾达群的心中,流淌于他的血液。川渝音乐的旋律、节奏、唱奏技法……业已成为其音乐创作的不竭源泉。

在这部作品中,作曲家并未直接引用川渝音乐的音高、节奏等素材,转而采用一种更为“隐性”的方式凸显作品的川蜀意蕴。熟悉川剧的朋友都清楚,川剧演员在演唱某些比较高亢的唱段时,相对靠后的乐句音高通常会比实际音高略低,因此使得乐句听上去不太“准”。这种带有游移性特征的上下句组织,便是川剧最典型的特征之一。自小生长在川渝地区的贾达群必然深谙这一特质,在《秋兴八首》中,他以高度逻辑化、系统化的组织手法,将这种音高游移现象展现到了极致。

通读乐谱不难发现,核心音高素材的(小二度)游移现象在《秋兴八首》中俯拾皆是。这一技术的突出优势在于,既保持了旋律形态的统一性,又实现了旋律构态的差异性:既展现了音高材料的同源性,又实现了旋律的色彩性。由此,使听众得以在一个个相近的旋律中感受到不同的音乐色彩。

具体而言,在作品第一乐章第8小节处,钢琴高声部最后半拍奏出的动机二就采用了小二度音高游移的技术手段(见谱例1),也即以E为bE,实现音高的自然变异。

与此类似的组织手法近乎遍布《秋兴八首》全篇。这种以小二度游移音替代原有动机(某些)音高的组织方式已然成为作品塑造形象、模糊调性、建构色彩的核心技术之一。在我看来,这种旋律组织“程序”以及由其所带来的音响色彩具有典型的“贾氏”特征。既如此,这种以小二度游移为特征的技术组织便呈现出一定的统一性与风格性,其完全可被视为“小二度一元化思维”。

当破解了旋律纷繁复杂的表层“密码”后,不难发现《秋兴八首》流露的浓郁“川蜀韵味”很大程度源自“小二度一元化思维”,而这一思维的核心指向则是川蜀音乐与川蜀文化。由此,《秋兴八首》的音高材料便具备了“文化基因”,更成为作品富于“智性”的佐证之一

。

二、“太极两仪”——基于传统文化的核心音高构建

《易经》道“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。”八卦是中国古代人民最重要的哲学概念,“太极”文化同时也是中华民族最悠久的传统文化之一。太极即一,两仪为二,由一生二,随后生世间万物。这一朴素且富有哲理的观念同样存在于《秋兴八首》中。

《秋兴八首》中暗含了一个与众不同的隐性音程,这一音程既是作品三个主要动机的核心构成要素,同时也是作品矛盾冲突的“缓和剂”,既具有生成主题的作用,又具备结构性意义与价值。这一音程很少以显性的姿态呈现,其更多的是以隐性方式“布控”作品。笔者且将这一音程称为“太极”音程,其脱胎于作品三个核心动机中出现次数最少的动机一。

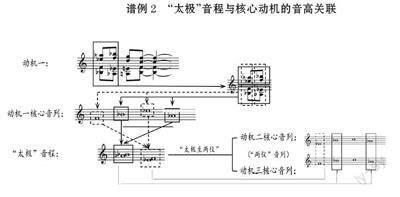

由谱例2中可以看到,动机一横向旋律进行为bA-bB-G-F,其中后两音(G-F)可被视为前两音(bA-bB)的移位倒影,故而该动机最重要的构成元素为大二度音程bA-bB。如以纵向排列,以bA和bB为最高音构成的和弦结构均为F-bB-bE-bA。若分两个声部来看,动机一的高声部与低声部也均包含F-bB-bE-bA。那么,作曲家为何要在作品的开篇如此强调F-bB-bE-bA这个四音列?对此,我们继续来观察动机二与动机三。

动机二由bE-bB-C-bA四音构成,动机三则主要由F-bB-C-bA构成,对比两者的音高可见,其二者的共同音包括:bB-C-bA,非共同音则是bE和F。

若将动机二与动机三的共同音、非共同音与动机一(F-bB-bE-bA四音列)进行比对,可见F-bB-bE-bA四音列中的bA、bB二音为动机二与动机三的共同音,而bE、F则体现了动机二与动机三的音高差异。故而,从音高层面来讲,动机一中包含的大二度音程实为动机二、三的“缔造者”,其既体现了二者的联系,又蕴含着二者的区别(见谱例2)。

正因如此,动机一中的“大二度音程”便具有了与“太极”相似的属性。动机二与动机三则由“太极”音程生成,并且二者共同构成“两仪”音列。

事实上,“太极”是一种强调和而不同的精神理念,阴阳交织缠绕是其精神理念的表现形式。作为一种更加上位的音乐形态,“太极”音程的本体动机一定不会过多地以显性的方式参与至动机二与动机三(“两仪”)的纠葛当中。有意思的是,在这部作品中,近乎每次“两仪动机”发生交融、碰撞时,“太极”音程总会出现,并最终将二者的矛盾予以“化解”。

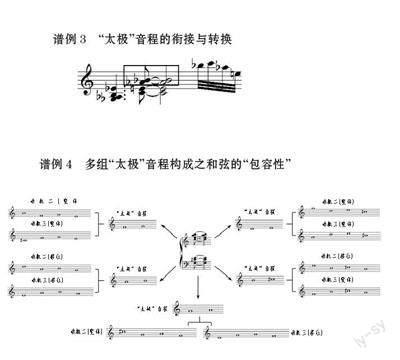

具体而言,在作品第一乐章第8小节处,钢琴高声部奏出的第一个和弦为纵向排列的动机三,最后的4个三十二分音符则是以小二度一元化思维构造的动机二变体,其二者被居中的“太极音程”——bA-bB所衔接、转换(见谱例3)。

上例位于作品呈示阶段,以“太极”音程阻隔阴、阳两极预示着故事的序幕即将拉开。从第18小节开始,动机二与动机三的“冲突、交融”正式开始。第18小节动机三的形态和节奏“侵入”至动机二中,随后二者在第19小节以音高融合的方式出现,直至20小节被包含多组“太极“音程的和弦化解。谱例4则很好地展示了该和弦(第20小节)蕴含的“一生万物”潜力。

纵观全曲,作曲家多次以“太极”音程构建核心音高素材,完成乐曲“矛盾”的化解,构造音乐文本结构。故而,“太极”音程不仅表现为一种具体的技术性手段,更是一种创作思维(即“太极”思维),其所彰显的恰恰是作曲家深厚的文化底蕴。

筆者认为,不论是“小二度一元化思维“还是“太极”思维,其所反映的都是作曲家最本源的建构音乐文本的表达策略,这二者合力展现了作曲家秉承的“和而不同”精神,而将两种不同的表达策略统一起来的正是中华文化千年传承的“中庸”之道。

三、“不见而见”——富于隐喻的递进结构

《秋兴八首》创作于杜甫弃官后的第七年,此时诗人已远离了昔日的政治中心长安。面对战争频发,民不聊生,他选择“自我流放”。因此,在《秋兴八首》中,读者不难感受到作者的伤怀与苦楚。作为一部音乐作品,这种情感该如何表达?“杜甫”的形象又该如何刻画?

一般而言,音乐长于抒情,不善叙事。因此,之于情感、氛围的塑造自然难不倒作曲家,如何巧妙地以音乐的方式建构“杜甫”形象才是亟需攻克的难题。对此,传统作品常以“签名动机”等方式予以实现,作曲家则另辟蹊径,以动机变异的方式实现了“杜甫”的隐喻。

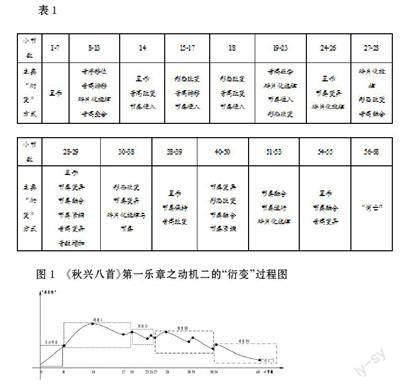

笔者发现,如以动机二的视角追溯其自身发展、变异的过程,《秋兴八首》似乎确实隐含了一个“远离长安“的故事。以第一乐章为例,动机二先后经历了呈示-高潮-“遭受侵入”-“挣扎”-“进一步侵入“一”“消亡”的过程,其发展轨迹恰与杜甫的人生境遇相近!(见表1)不可否认,作曲家以材料的宏观发展与变异隐喻“杜甫”的方式,确实令人耳目一新。

如将动机二的“衍变”过程以更为清晰的图示表示,可见图1。

由图1可见,动机二的“衍变”曲线在整体下行的趋势中呈现出一定的“迂回”性。其中第1-7小节为动机二原型首次出现段落,第8-17小节、第18-26小节、第27-50小节、第51-68小节分别对应结构的第一至四次递进。最终于第68小节,动机二被彻底“消解”。所谓“迂回”则表示每次“递进”发生时动机二的起伏与变化。

如此一来,作曲家以别具新意的拟人化、隐喻化的材料变异方式暗示“杜甫“,以“不见杜甫却见杜甫”的巧妙方式塑造“杜甫”,使作品在润物无声的氛围中凸显了杜甫仕途失意,“自我流放”的心境与际遇。从某种意义上讲,这一刻画音乐形象的方式是彰显作品“智性”的又一佐证。

四、“万象更新”——《秋兴八首》的主要价值

《秋兴八首》是一套兼具国际化水准与优秀中华传统文化意蕴的“智性”佳作。具体而言,作品一方面大力挖掘“人声”的表现力,以器乐化的手法打破传统歌曲的建构模式,逐步探索出一种富于戏剧张力与表现的艺术歌曲模式.另一方面,以更为现代性的和声技术与音响组织,更为复杂的音乐织体以及更富哲理性的结构布局,将艺术歌曲与大型器乐曲置于同一创作语境,大大拓宽了艺术歌曲的表现力。

在《秋兴八首》首演音乐会上,两位青年艺术家的演绎也可圈可点。从某种意义上讲,《秋兴八首》的钢琴伴奏堪比一首大型钢琴协奏曲:复杂的和弦、远距离音程大跳、快速和弦连续进行、快速跑动、极为复杂的节奏与极其“写意”的律动……似乎每一种技术都是钢琴演奏者需要攻克的难题。令人欣慰的是,上述“难题”均被钢琴家贾然化于无形。在首演音乐会上,贾然依旧保持了她“极品红酒”的音乐修为,诗意、内在且不失灵动与激情。她的演奏时而温文尔雅,时而富于激情,时而“雾气升腾“,时而“鬼气森森”……在贾然的演绎下,《秋兴八首》的意境与灵性被得以完美地彰显,进而为歌唱家周正中营造了非常到位的音乐氛围。作为一部游移调性的声乐作品。极具现代性的调性布局配合复杂的节奏安排,时而狂放时而内敛的情绪表达……凡此种种均使《秋兴八首》的演唱难度达到了一个全新的高度。在首演音乐会中,歌唱家周正中以其温润且具有穿透力的音色,时而诗意,时而激昂,内敛而醇厚、豪放且动情的演唱征服了在场的观众。在两位青年艺术家的演绎与二度创作下,《秋兴八首》的艺术魅力得到了升华。

结语

贾达群《秋兴八首——为男中音与钢琴》充分践行了“弘扬中华优秀传统文化”的崇高理念。作品以中华传统文化为根基,配合现代化的创作手法,将技术与表达、音乐与文化真正有机地融合在一起。作品透露出作曲家浓郁的家国情怀,彰显了中华文化深远、持久的影响力,亦是一部具有创新意义与价值的佳作。作品一定程度上打破了固有声乐写作模式,通过观念、内容、形式的突破与创新,对后续中国当代艺术歌曲创作、声乐套曲创作具有积极的借鉴意义,值得推广与传播。

张宏伟 上海音乐学院音乐分析博士,首都师范大学音乐学院博士后

(责任编辑 张萌)