村域认同、关系网络与农村人居环境整治意愿

——以江西省501个农户为例

廖文梅 陈 超 李 祥

(1.江西农业大学 经济管理学院,南昌 330045;2.江西省乡村振兴战略研究院,南昌 330045)

伴随脱贫攻坚战的全面胜利,改善农村环境已然成为乡村建设行动的重点任务[1]。党的二十大报告进一步强调,要深入推动环境污染防治,以更高标准打好碧水蓝天环境保卫战,做好环境基础设施建设,促进城乡人居环境整治。2023年中央一号文件再次强调要扎实推进宜居宜业和美乡村建设,提高农村公共空间综合整治力度,持续推进村庄清洁行动。农村环境早期呈现饮用水安全不达标、生活污水垃圾乱排乱丢、厕所建设简易不卫生、基础设施建设落后等脏乱差特点。截至2017年底,全国农村生活垃圾产量约为1.8亿t,人均日增量为0.8 kg[2],但在全国范围内的69万行政村中,能对生活垃圾进行有效处理的村庄仅占总数的46%[3]。为了改善农村环境,2018年我国开始实施农村人居环境整治3年行动,2021年又进一步实施农村人居环境整治提升5年行动方案,各级政府把该工作作为提升农村居民生活品质的重大项目扎实全面推进,农村人居环境相较于以往已有重大改善,农村环境基本整洁有序,农村居民环保意识也有了明显提升,农村生活污水和生活垃圾也得到一定程度的治理。但当下我国大部分地区的农村环境质量与城市相比仍存在一定差距[4]。统计表明,2022年全国农村每年产生生活污水337.1亿t[5],但农村生活污水治理率才达到31%[6],在推进美丽乡村建设中,农村生活污水无序排放现状依然存在,可见我国农村人居环境整治工作任重道远。一方面由于农村环境基础设施薄弱、市场化机制不建全,农户居住区域较为分散加大了垃圾收集、转运、处理的难度,提升了生活废水与垃圾的处理成本[7];另一方面治理能力也有待于提升、农村居民参与意识比较淡薄及参与行为也不积极,从而造成“农户弱参与”的难题[8]。除了政府在硬件提升之外,农民作为农村人居环境污染的制造者和环境整治的直接参与者,必须增强其主人翁意识和主体作用,才能激发农民在环境整治过程中的内生动力[9]。村庄是我国治理建设体系的终端和基本单元,在治理建设过程中,需要从村级层面由农村居民参与共治共享。随着国家政策的鼓励,越来越多的农村居民选择返乡就业,截至2022年底,全国返乡入乡创业人员数量累计达1 220万人,比2020年增长了20.8%[10]。农村居民返乡人数的增加,加上村域宗族观念不断的提升,村庄凝聚力提高和认同感的上升,能否增加农村居民参与环境整治的意愿?充当桥梁的社会网络能否通过改善邻里关系等社会关系、建立声誉等信任平台重塑村域认同与农村居民参与意愿之间的关系?因此,探索村域认同和社会网络对农村居民参与农村人居环境整治的影响,成为现阶段中国美丽乡村建设的重要课题。

学术界对农村人居环境整治问题进行了一系列的研究,主要集中在以下3个方面:一是农村人居环境整治的内涵特征。当前自上而下的农村人居环境整治主要涉及到农村改厕、生活污水、生活垃圾和村容村貌等方面[11-12],其主要特征在于采用自上而下的方式,同时存在治理比例偏低、治理强度分散以及资金支持力度不足等问题[13]。二是农村人居环境整治的模式。为提升农户参与农村人居环境整治的积极性,地方政府开始尝试和创新不同的治理模式[14-15],如以农户为主体地位的“行政引领自治”模式,其做法是设置村落理事会,树立在组织框架内农户的主体地位,建构农户参与农村人居环境治理的主体模式[16],在一定程度上提升了农户参与农村人居环境整治的意愿。三是农村人居环境整治的影响因素。农户参与人居环境整治过程中会受外部客观因素和内在主观因素的影响。其中,外部客观因素主要有劳动力转移、社会资本、制度环境、政策补贴等[17-18]。家庭劳动力外流抑制了农户参与人居环境整治,而家庭劳动力返乡则会促进农户参与人居环境整治[19];社会资本会通过增强道德责任感与群体认同感,提升农户参与人居环境整治意愿[20];良好的制度环境和政策补贴能显著提高农户参与人居环境整治意愿[21-22]。内在主观因素主要有农户环境认知、地方依恋和心理契约等。农户对环境的关心程度越高,越会采取亲环境行为[23],从而积极参与环境整治;农户生态认知对其参与意愿具有直接正向作用,政府补贴在生态认知影响农户参与意愿中起着调节作用[21];村庄情感或地方依恋在环境治理中发挥重要作用,通过社会信任提升农户参与意愿[24];心理契约也会提高农户参与环境整治的意愿,在环境整治过程中增强农户环境整治意识和对政府信任程度等心理契约能够显著提升农户的农村人居环境整治参与意愿,使得农户更愿意为环境整治支付更高的成本[25]。

综上所述,既往研究对农村人居环境整治的内涵特征、主要模式、影响因素等进行了探讨,为本研究奠定了良好的基础,但仍存在可深化的空间:一是,随着农村居民返乡创业的政策支持增加及宗族文化兴起,村域认同成为村集体促进农村居民统一行动的重要影响因素,同时关系网络作为中国人情社会中的核心内容,可以弥补个人信息收集能力的不足,两者之间存在逻辑关系,即村域认同可能通过改善邻里和干群等关系来影响农村居民参与环境整治行为,有必要将两者放置在一个框架下对农户参与农村人居环境整治意愿进行研究;二是,在不同条件下村域认同和关系网络对农户参与农村人居环境整治意愿的异质性影响还有待探讨;三是,村域认同和关系网络对农户参与农村人居环境整治行为的影响也有待理清。基于此,本研究拟基于2021年江西省乡村振兴调研数据,利用多元有序Logit模型和中介效应模型检验村域认同和关系网络对农户参与农村人居环境整治意愿的影响及其作用机制,剖析不同条件下村域认同和关系网络对农户参与农村人居环境整治意愿的异质性影响,并进一步探究村域认同和关系网络对农户参与农村人居环境整治行为的影响,以期为促进农户参与人居环境整治和改善农村人居环境提供针对性对策建议。

1 理论分析与研究假说

1.1 村域认同对农户参与农村人居环境整治意愿的影响

村域认同指农村居民长期生活在村庄而对该村庄产生的认同感、自豪感、依恋感、归属感等情感,表现农村居民对家乡的重视和热爱[26]。满意度理论认为,当一件事物满足人们的期望时,人们则会产生满意的情绪,并产生向他人推荐的行为。因而,是否向他人推荐能较好地反映出其满意程度。环境心理学理论认为,地方依恋和地方认同常常用来形容人们对该地方的依恋情感[27]。由地方依恋等形成的“地缘关系”对个人环境友好型行为具有推动作用[28-31]。村域认同会增加农村居民的乡土情节和地方依恋,从而减少破坏村庄环境行为的利己心态。群际情绪理论认为,当一个人认同某一社会群体或认为自己属于某一社会群体的一部分时,对自身所处社会群体具有高度归属感时,会产生强烈情感,这种情感因处境不同而产生不同情绪[32],即当个人属于村庄集体时,此时会逐渐产生村庄自豪感,村庄自豪感作为一种正向自我意识情绪,会使农村居民对村庄表现出社会责任感,从而提高人居环境整治意愿的内生动力。基于此,本研究提出假说1:村域认同会显著提升农户参与农村人居环境整治的意愿。

1.2 关系网络对农户参与农村人居环境整治意愿的影响

根据社会嵌入理论,农村居民参与农业生产活动时是理性“经济人”,但参与社会活动时表现更多的是感性“社会人”,即农村居民参与人居环境整治会受到社会关系网络等社会结构因素的影响[33],即社会关系网络能够提升居民的亲环境行为[34],从而促进环境整治意愿的提升。在农村,关系网络大致分为两种:一是农村居民与农村居民间的邻里关系,二是农村居民与村干间的干群关系。农村自古便是熟人社会,根据“羊群效应”,农村居民的想法和行为会受到彼此的影响,若邻居间有参与人居环境整治意愿或行为会产生带动效应。另外,干群关系在一定程度上会影响农村社区的治理积极性和治理效果[35],若村集体能建立起良好的干群关系,农村居民会更加积极响应村干部的号召并积极投身其中。由此提出假说2:关系网络会显著提升农户参与农村人居环境整治的意愿。

1.3 村域认同、关系网络与农户参与农村人居环境整治意愿

村域认同对农户参与农村人居环境整治意愿存在直接作用的同时,可能还存在间接影响。集体自豪感是依赖于特定群体而产生的,其核心是对本群体的认同,农村居民较强的满意度和自豪感有助于增加同村邻里间的团结,增加对村干部的信任,改善干群关系,从而使得农村居民参与环境整治的意愿更加强烈[36]。相关社会学研究也指出,群体的认同感有助于成员内部团结一致,村庄自豪感作为内在驱动力,有利于农村居民关系网络的改善,增进邻里间和干群间的信任。根据上述分析提出假说3:关系网络在村域认同提升农户参与农村人居环境整治意愿中起中介作用。

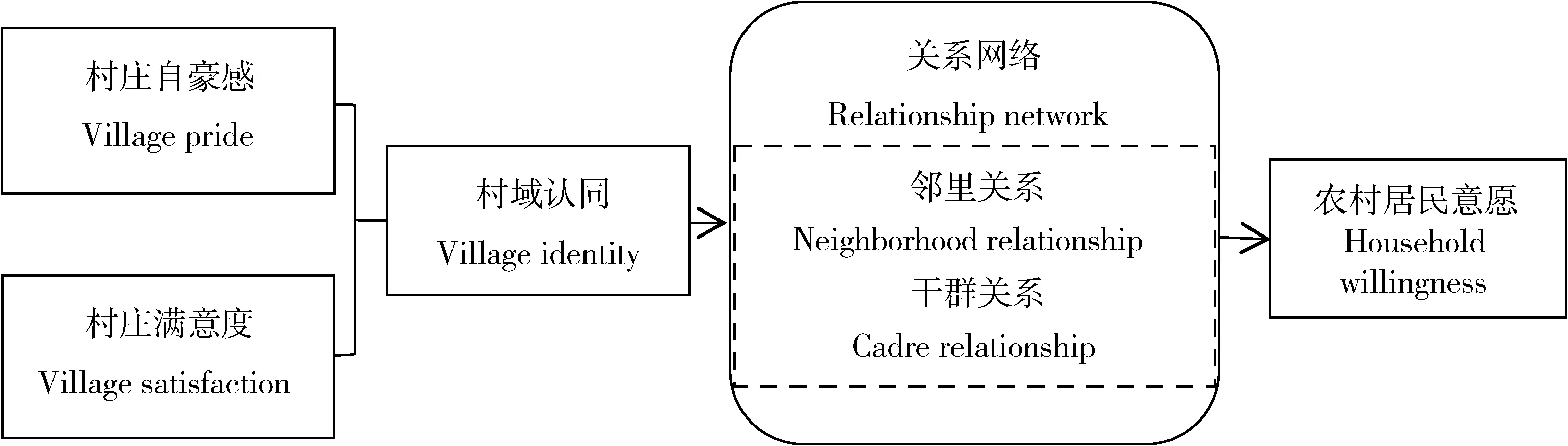

基于以上假说,本研究构建村域认同(包括村庄自豪感和村庄满意度)、关系网络(包括邻里关系和干群关系)对农村人居环境整治意愿的研究模型,理论分析框架见图1。

图1 理论分析框架

2 研究设计

2.1 数据来源

本研究选取江西农业大学江西省乡村振兴战略研究院在2021年7月至8月开展的实地调查数据。为保证数据的准确性与科学性,整体样本抽样方案采取多阶段抽样法与分层随机抽样法结合的原则,课题组按照人均工业增加值从江西省随机抽取调研地点,最终确定江西省8个县(市)65个自然村小组,所选样本县覆盖了江西省赣北、赣中和赣南地区,具有较强的代表性。该调查使用随机抽样方法向农户发放问卷,每个农户选择1位家庭成员作为问卷的被访者,采用面对面访谈问答方式以保证数据的准确详细,共发放问卷652份,回收问卷652份,问卷回收率100%。根据本研究内容的需要剔除相关内容不全的问卷后,共获得有效样本501份。

2.2 变量设计及描述

2.2.1被解释变量

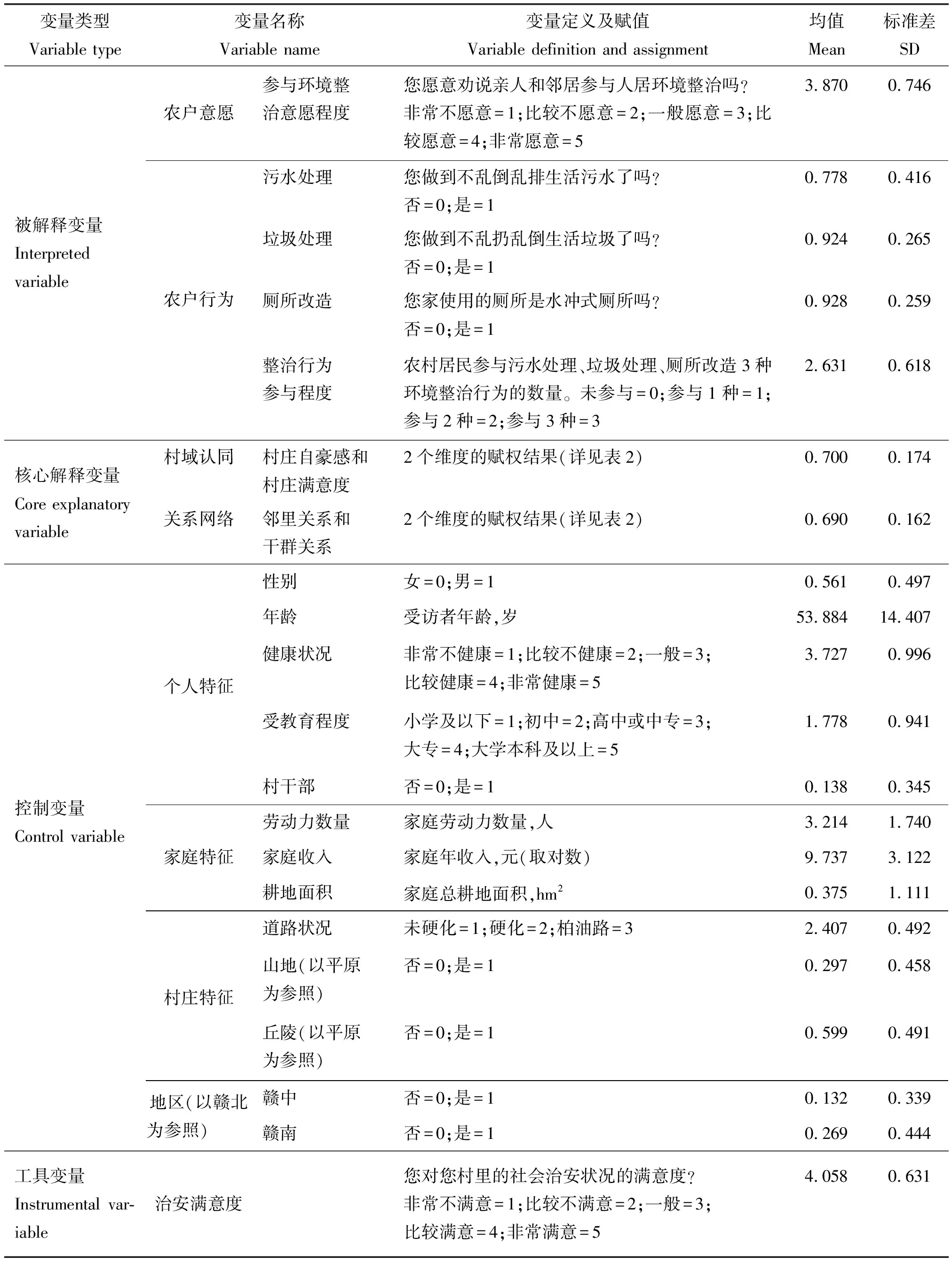

本研究的被解释变量为农户参与农村环境整治意愿及农户参与农村环境整治行为,设置“您愿意劝说亲人和邻居参与人居环境整治吗?”这一问题来反映农户参与农村人居环境整治意愿,行为和态度有着密切的联系,劝说者借助于言语来表达自身的信念和价值观等态度。因此,能为参与人居环境整治的劝说者,首先会对自身行为有一个带头垂范效应,让被劝说者成为志同道合的人。因此,创设“您愿意劝说亲人和邻居参与人居环境整治吗?”问题来衡量农户参与农村环境整治意愿是合理的。同时参考郭晨浩等[37]的研究,采用参与行为进一步研究并佐证农户参与农村人居环境整治意愿,选取农村居民是否采取“污水处理”、“垃圾处理”、“厕所改造”3种措施衡量农户参与农村人居环境整治行为,若“是”则赋值为1,“否”赋值为0,并加总3项措施得分衡量农村人居环境整治行为的参与程度。各变量的含义及其描述性统计见表1。

表1 变量描述性统计

2.2.2核心解释变量

村域认同。村域认同作为一种心理感知,指农村居民在村庄生活过程中对村庄所形成的认同感、自豪感与归属感[38]。基于理论分析和数据的可得性,并参考李芬妮等[38]研究,本研究中的村域认同采用“村庄自豪感”和“村庄满意度”2个维度来衡量[39]。分别用“您为来自您的村庄而感到自豪吗?”和“您愿意向其他人介绍您村庄的情况吗?”来衡量。一般而言,对于某项事物是否满意,人们一般不直接表达对其是否满意,而是通过是否愿意将其介绍或推荐给他人,并运用熵值法对这2个维度的指标进行赋权,具体的指标设置、赋值说明和权重见表2。

表2 村域认同和关系网络的赋权结果

关系网络。参考黎红梅等[40]观点,本研究的关系网络可用邻里关系和干群关系来衡量,关系网络也是中介变量,分别采用受访者回答的问题“您的邻里关系状况如何?”和“您对村干部的组织能力和态度满意程度如何?”来测度并运用熵值法进行赋权,关系网络测量指标的设置、赋值说明和权重见表2。

2.2.3控制变量

在上述核心变量基础上,选择性别、年龄、健康状况、受教育程度、是否为村干部等个人特征,家庭劳动力数量、家庭收入、耕地面积等家庭特征,村庄道路状况、地形等村庄特征以及地区变量进行控制[37,40-41],探讨农村居民参与环境整治意愿的影响因素,变量的具体含义和赋值见表1。

2.2.4变量的描述性统计

由表1和表2可知,农户参与农村人居环境整治意愿和行为的均值分别为3.870和2.631,村域认同中的村庄自豪感和满意度的均值分别为3.808和3.794,关系网络中的邻里关系和干群关系的均值分别为4.002和3.651,说明被访农户参与环境整治的积极性整体水平较高,对所在村庄具有强烈的自豪感,满意度较高,且与街坊四邻和村干部的关系较为融洽。通过交叉列联表分析可知,村庄自豪感、村庄满意度、邻里关系、干群关系以P<0.05,通过皮尔逊卡方检验,说明此4个因素和农户参与环境整治意愿之间具有显著的相关性。鉴于各因素的均值大致为4,进一步分析可知,当农户的村庄自豪感赋值为4时,环境整治意愿值为4的农户有166位,占样本总数的33.1%;当农户的村庄满意度赋值为4时,环境整治意愿值为4的农户有170位,占样本总数的33.9%;当农户的邻里关系赋值为4时,环境整治意愿值为4的农户有178位,占样本总数的35.5%;当农户的干群关系赋值为4时,环境整治意愿值为4的农户有169位,占样本总数的33.7%。可见村庄自豪感、村庄满意度、邻里关系、干群关系与农户参与环境整治意愿大致呈正相关关系,农户村庄自豪感和村庄满意度越高、邻里关系和干群关系越好其参与环境整治意愿越高。

在个人特征方面,男性占受访人数的56.1%,年龄均值约为54岁,受教育程度主要分布在初中及以下,健康状况的均值为3.727,介于一般和比较健康之间,村干部占总样本的13.8%。由此可见,受访者大多为男性,文化水平较低,健康状况良好,且在村委任职的农村居民较少;在家庭特征方面,家庭劳动力数量均值约为3人,家庭收入均值为9.737,耕地面积均值为0.375;在村庄特征方面,道路状况良好,且大多数村庄地形以山地和丘陵为主。

2.3 模型构建

2.3.1有序Logit模型的计量方法

本研究的因变量为农户参与农村人居环境整治意愿和行为程度,属于定序变量。鉴于此,参考郭晨浩等[37]研究,构建Ologit模型进行估计。回归方程为:

Y1=λ0+λ1VI+λ2RN+λ3C+δ1

(1)

Y2=β0+β1VI+β2RN+β3C+δ2

(2)

式中:Y1和Y2为农户参与农村人居环境整治意愿和行为;VI为村域认同因素;RN为关系网络因素;C为控制变量;λ0和β0为常数项;λ1、λ2、λ3、β1、β2、β3分别表示自变量的回归系数;δ1和δ2为服从正态分布的随机干扰项。

2.3.2影响机制模型

为进一步验证关系网络是否在村域认同与农村人居环境整治参与意愿之间存在中介作用。本研究借鉴温忠麟等[42]的方法检验中介效应影响机制,构建中介效应模型如下:

Y1=λ1+cVI+g1C+ε1

(3)

RN=λ2+aVI+g2C+ε2

(4)

Y1=λ3+c′VI+bRN+g3C+ε3

(5)

式中:λi为截距;εi为随机扰动项;gi、a、b、c、c′为待估系数。若式中待估系数a、b、c均显著,同时ab与c′符号一致时,则表明存在“中介效应”,ab与c′符号不同时,则表明存在“遮掩效应”。

3 结果分析

3.1 基准回归分析

鉴于各变量之间可能存在共线性问题,在进行回归分析之前,本研究先进行共线性诊断,估计结果表明各变量方差最大膨胀因子VIF值为3.606,平均膨胀因子VIF值为1.634,所有变量的方差膨胀因子VIF值都远小于5,表明各变量之间并不存在明显的多重共线性问题。本研究利用江西省501份农村居民调查数据,运用多元有序Logit模型及中介模型,实证检验了村域认同、关系网络对农村人居环境整治意愿的影响,回归结果见表3。

表3 村域认同、关系网络对农村人居环境整治意愿的回归结果

3.1.1核心解释变量的影响

1)村域认同。由表3可知,村域认同变量系数为正,且在1%的水平上显著,表明村域认同可显著提升农户参与农村人居环境整治意愿,假说1得以验证。其解释原因为:浓厚的村域认同会使得农村居民从心理上将自己作为村庄的一份子[43],希望村庄未来能够得到更好的发展[44],更倾向于将农村环境整治的整体目标作为自身追求目标,村庄认同感越强的农村居民对村庄拥有较多的期待,越倾向于在村庄中长久生活,会对村庄人居环境倾注情感,更想用实际行动展现对村庄的喜爱之情[45],参与人居环境整治意愿的可能性越大。

2)关系网络。关系网络在5%的水平上显著正向影响农户参与农村人居环境整治意愿(表3),说明农村居民关系网络的改善会提升其环境整治意愿,假说2得到验证。其缘由可能在于,农村居民的邻里关系越好,表明其拥有良好的沟通能力和组织能力,不仅有助于提升自身环境整治意愿,还能带动其他农村居民一起参与;干群关系在农户参与农村人居环境整治意愿中具有重要推动作用,村干部与农村居民的较好关系或积极互动时会提高农村居民参与度,获得农村居民对村集体行动的支持。一方面,干群关系会直接影响农村居民对村干部工作的支持力度,当村干部对农村居民参与环境整治做出表率时,能够激发农村居民的公民行为,感知到自身也应该承担农村人居环境整治的责任;另一方面,当干群关系联系紧密时,农村居民与村干部沟通交流中能够感受到村干部对其关心等情感支持,心中愿意为集体利益而付出更多努力,更愿意参与农村人居环境整治[40]。

3.1.2控制变量的影响

农村居民的性别、年龄、受教育程度和村干部身份通过显著性检验,性别对于农户参与农村人居环境整治意愿的影响在10%的水平上呈负向显著,受传统“男主外、女主内”婚姻模式的影响[26],女性农村居民待在村庄时间较长,较于男性农村居民的恋家情结更为明显[46],另外,女性从事厨卫活动更多,对家里家外的整洁标准比男性农村居民更高,更容易产生更强烈的参与人居环境整治的意愿。年龄对农户参与农村人居环境整治意愿的影响在10%的水平上呈正向显著,相对于青年农村居民,年长的农村居民对村庄拥有更深的乡土情结,年轻的农村居民由于城镇化的发展而较早的进城务工,思想观念也会受到城镇思想的熏陶,从而对村庄的情感认同较弱[47]。受教育程度在10%的显著水平上通过检验,且方向为正,表明受教育程度越高的农户参与农村环境整治的概率越高,其原因可能在于知识水平越高的农户对人居环境整治的重要性了解越深,且更容易接触和接受更为先进的环保举措。村干部身份在5%的水平上正向显著影响农户参与农村人居环境整治意愿,身为村干部,要积极响应国家关于人居环境整治的政策和号召,并充分发挥先锋带头作用,进而提升其环境治理意愿[48]。

3.2 稳健性检验

本研究借鉴张静等[49]、李芬妮等[38,45]的方法,通过替换模型和变量以及winsorize方法进行稳健性检验。

1)替换方法模型。由于农村居民参与农村环境整治意愿是离散多元有序变量,本研究使用多元有序Probit模型和普通的最小二乘法(OLS)对结果进行稳健性检验。由表3可见,在替换模型进行回归分析之后,村域认同和关系网络对农村居民参与人居环境整治意愿的影响仍在1%和5%的水平上呈正向显著,各变量系数符号和显著性并未发生明显变动。综上所述,稳健性检验有效。

2)替换关键变量。本研究选取“您愿意为治理乡村环境支付一定的合理费用吗?”作为农村居民参与人居环境整治意愿的代理变量进行稳健性检验,村域认同和关系网络在1%和5%的显著水平上通过检验,且方向为正(表3),说明回归结果稳健。

3)缩尾处理。由于微观数据在调研时农村居民会掺杂个人情感,可能会“低报”或“高报”其真实情况,致使调查样本出现极端值,所以为了尽可能避免极端值对回归分析的不利影响,本研究通过winsorize方法对样本上下1%的极端值进行处理后重新回归。回归结果与全样本回归结果大致相同(表3),说明剔除极端值后的结果依然稳健。

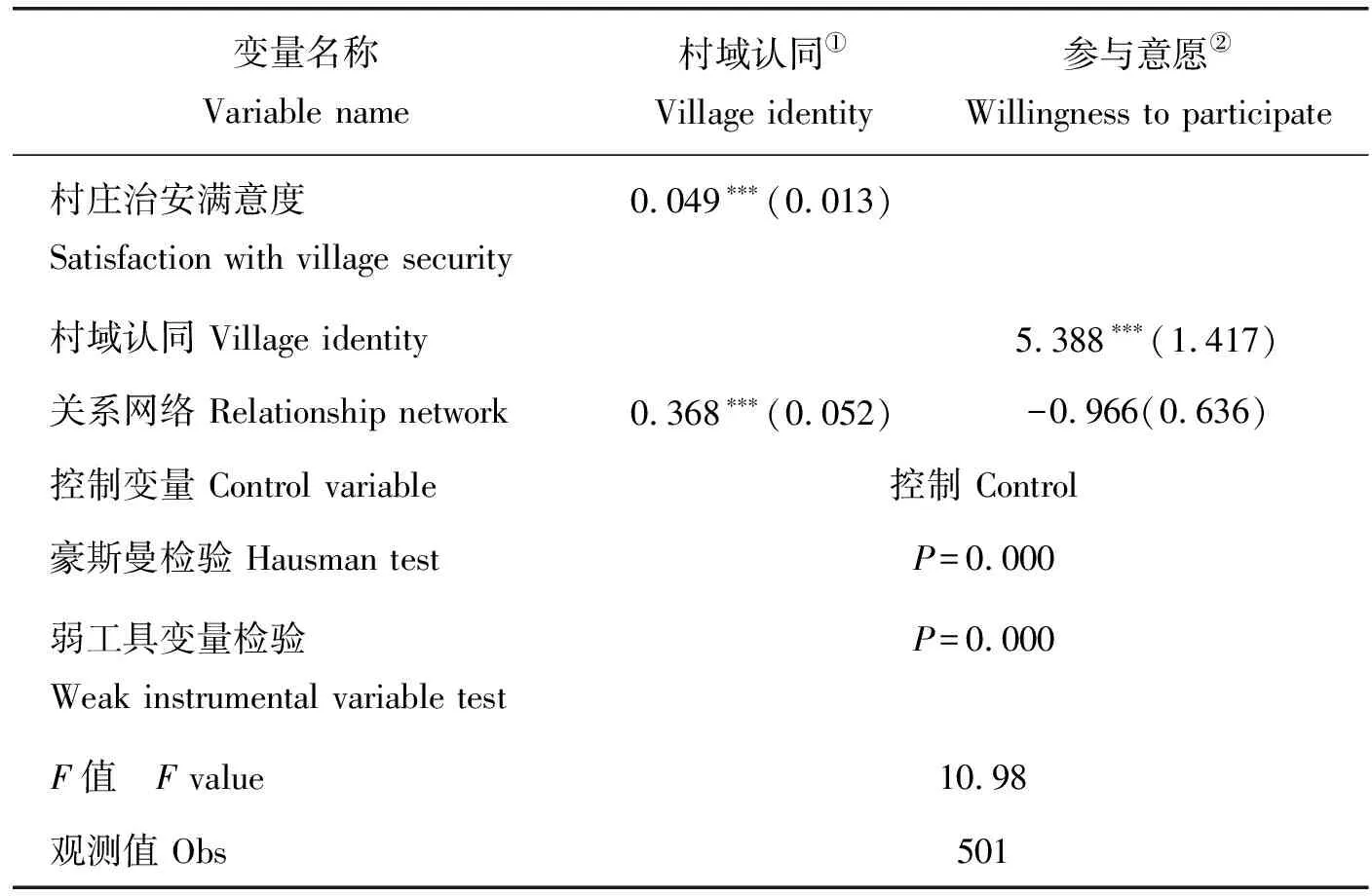

3.3 内生性检验分析

虽然根据上述基准回归结果分析得出村域认同会提升农户参与农村人居环境整治意愿,但在此过程中可能存在互为因果的内生性问题。一方面,随着农村居民对村域认同水平的提高,其参与人居环境整治意愿也会显著提升;另一方面,农村居民参与环境整治也会使村庄环境得到改善,进而提升农村居民的村域认同水平。为此,本研究把“村庄治安满意度”作为农村居民村域认同的工具变量。一般来说,如果农村居民对村庄治安满意度越高,对村庄的认同感和归属感就越强,但并不会直接影响农村居民参与人居环境整治意愿。因此,本研究认为把村庄治安满意度作为工具变量较为合理。

表4示出两阶段最小二乘法(2SLS)的检验结果。首先,通过豪斯曼检验,以P=0的概率拒绝原假设,排除村域认同为外生变量的可能性,因此有必要进行内生性检验。为验证工具变量选取的合理性,对其进行弱工具变量检验,概率值小于0.05,且第一阶段F=10.98,大于经验准则所认为应大于10的安全阀值,能够拒绝“存在弱工具变量”的原假设,说明本研究工具变量的选取较为合理,与内生解释变量村域认同具有较强相关性。第一阶段的回归结果表明,村庄治安满意度系数为正,在1%的水平上显著影响农户的村域认同感;在第二阶段的回归结果中,村域认同对农户参与农村人居环境整治意愿仍在1%的水平上显著为正,与基准回归结果一致,证实了回归结果的稳健性(表3),可见在使用工具变量法克服潜在的内生性问题后,村域认同依然显著提升农户参与农村人居环境整治意愿。

表4 村域认同对农村人居环境整治意愿的内生性检验结果

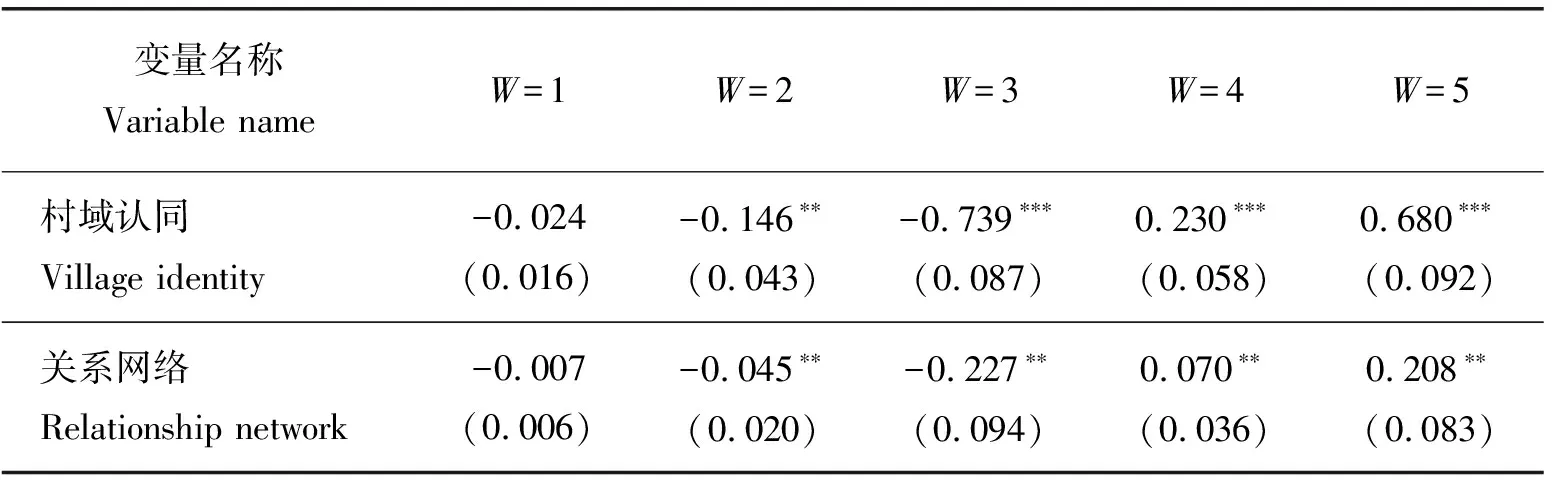

3.4 边际效应分析

边际效应是考察其他变量固定不变时,其中一自变量的变动对因变量的影响。本研究对象为农村居民参与人居环境整治意愿,自变量的边际效应是该变量对受访者选择某一分值参与人居环境整治意愿概率的影响。农村居民参与人居环境整治意愿是取值为1~5有序离散型的变量,每个分值人居环境整治意愿的边际效应值都不相同,具体见表5。

表5 村域认同、关系网络的边际效应系数

农户参与农村人居环境整治意愿值为4时,核心自变量的边际效应值产生方向性变动,变量的边际效应符号在3处和5处时相反。具体而言,随着农村居民参与人居环境整治意愿程度由弱变强,村域认同感和关系网络的影响趋势也由负转正,说明村域认同感的提升和关系网络的改善会显著提高农村居民参与人居环境整治的意愿。当农村居民比较愿意参与人居环境整治,即意愿值为4时,变量边际效应开始趋向为正,即户主的村域认同感和关系网络每提升1%,选择4的概率就会提升23%和7%。当农村居民非常愿意参与人居环境整治,即意愿值为5时,变量边际效应正向程度越高且高于意愿值为4的水平,说明村域认同感越强、关系网络越好,农村居民参与人居环境整治的意愿也越高。

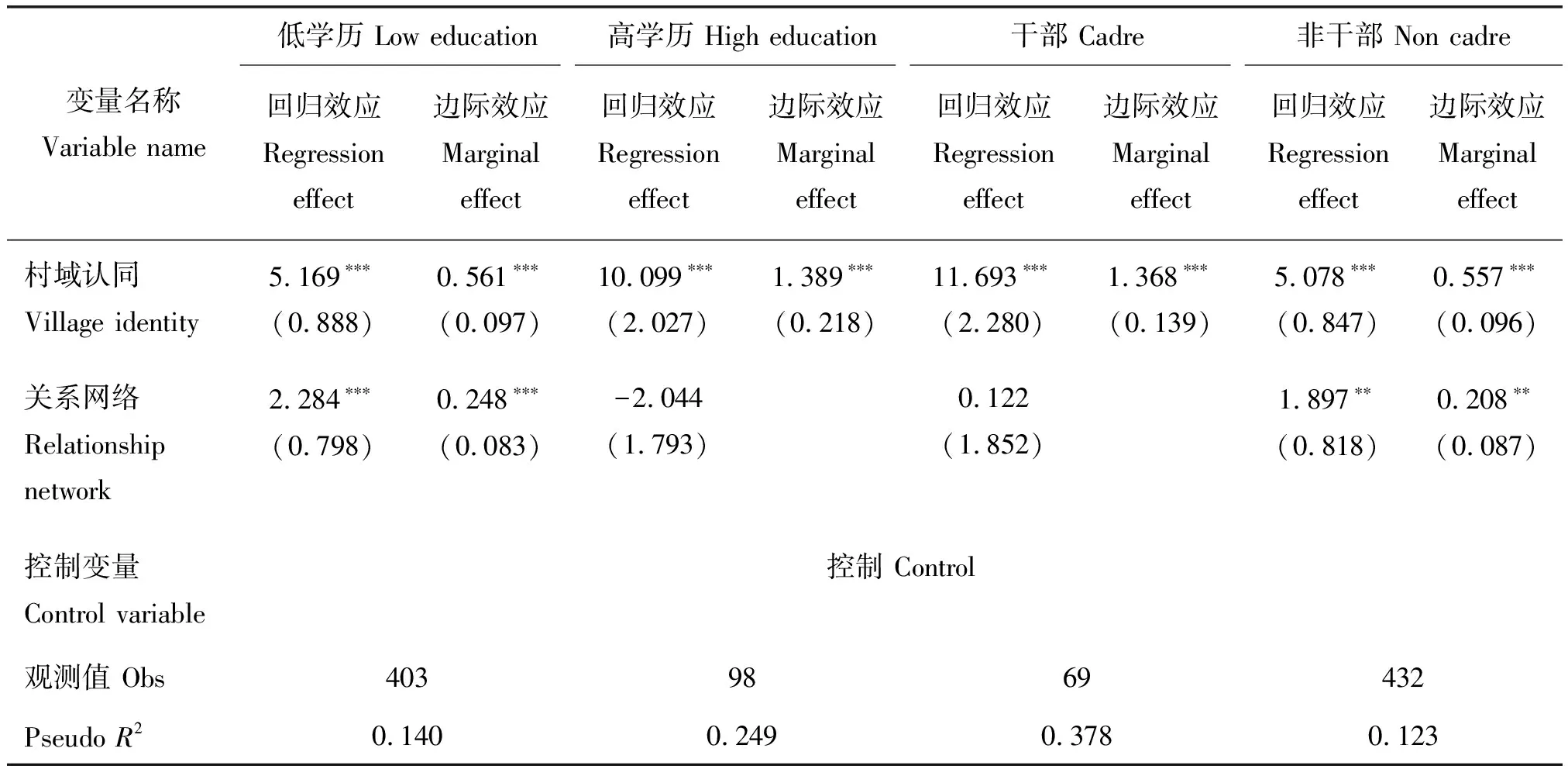

3.5 异质性分析

受教育程度对农户参与农村人居环境整治意愿具有显著的提升作用(表3),在不同的受教育程度中,村域认同对农户参与农村人居环境整治意愿的影响可能存在差异。本研究借鉴何凌霄等[50]研究,将农户受教育程度划分为高学历组(高中及以上) 和低学历组(高中以下),具体结果见表6:相较于低学历组,高学历组的村域认同对农户参与农村人居环境整治意愿的提升效果更为明显,可能的原因在于高学历农村居民更容易接触和接受环境保护理念,知晓环境污染的严重性。除此之外,高学历农村居民较于低学历农村居民在外非农就业的时间多,在城市生活时间更长,除了习惯了城市的整洁面貌外,更加情系桑梓、心系家乡,对所在村庄的认同感更高,参与环境整治的意愿会更加强烈。农村居民如果是村干部,应为建设和美乡村作示范、树先锋,响应国家的政策和号召积极参与到人居环境整治当中去。因此,从比较结果(表6)看,村干部组的村域认同对农村居民参与环境整治意愿影响的回归系数和边际效应明显高于非干部组。

表6 农村居民受教育程度和村干部身份异质性分析结果

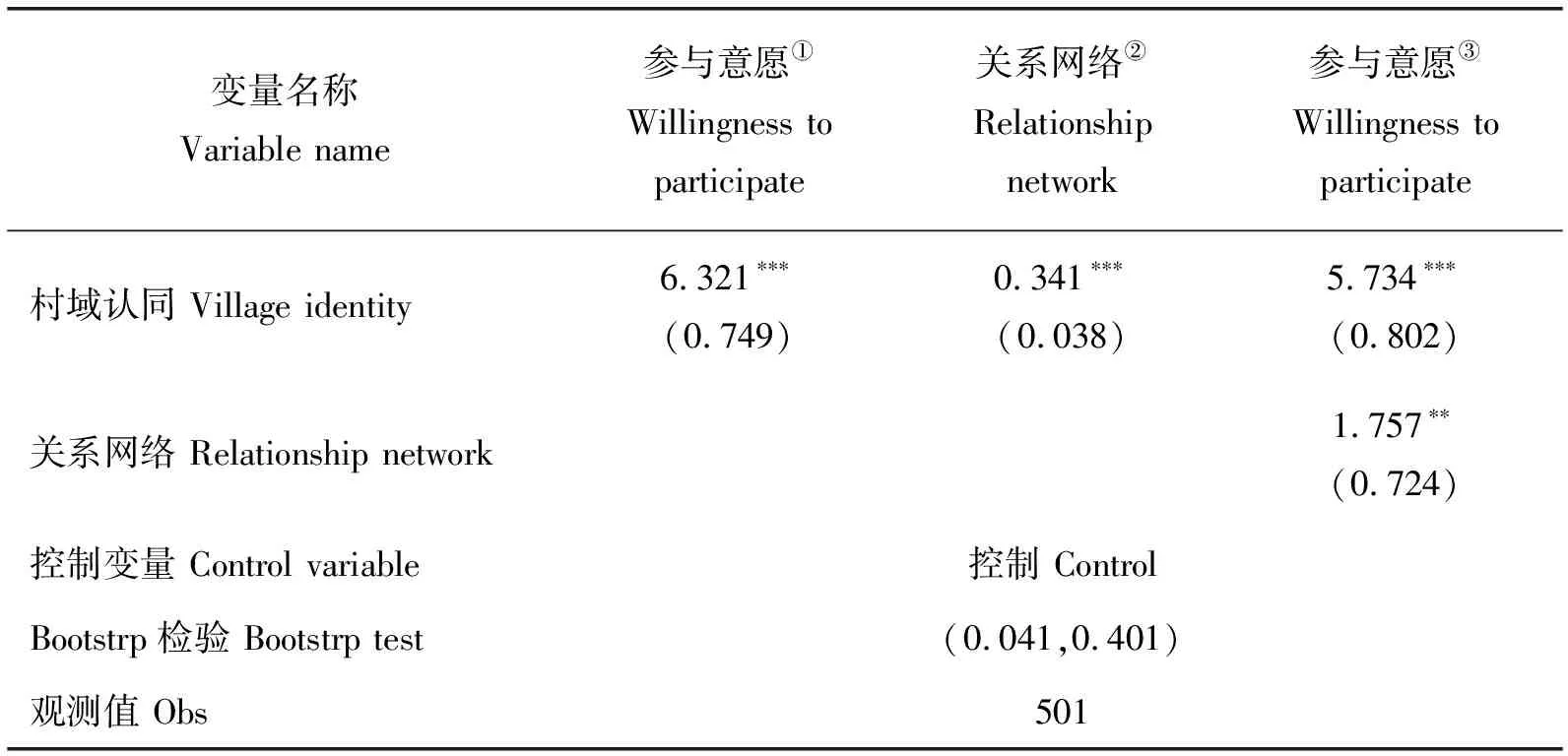

3.6 影响机制讨论

根据基准回归分析结果可知,村域认同与关系网络对农户参与农村人居环境整治意愿具有促进作用(表3),其中关系网络在村域认同影响农户参与农村人居环境整治的过程中是否起到中介效应还需进一步验证,其相关结果见表7:村域认同不仅可以提升农户参与农村人居环境整治的意愿,还能改善其关系网络,且农村居民关系网络的改善能使农户参与农村人居环境整治的意愿得到显著提升,表明关系网络在村域认同与农户参与农村人居环境整治意愿间起部分中介作用,其中相关系数a=0.341、b=1.757,直接效应系数c′=5.734,总效应系数c=6.321。为使检验结果更加稳健,运用Bootstrap检验方法进一步验证,Bootstrap检验方法能够得到更为准确的置信区间,其方法内容是从样本中反复抽样,每1次抽样可获得1个Bootstrap样本及其系数乘积的估计值,且将全部估计值由低到高进行排列构成95%置信水平的置信区间,如果该区间范围不涵盖0,说明存在中介效应[51]。本研究重复抽样1 000次进行Bootstrap检验,得出置信区间上限为0.401,下限为0.041,该区间不包含0,表明关系网络在村域认同提升农户参与农村人居环境整治意愿中存在中介效应,中介效应值为0.095,假说3得到验证。

表7 关系网络的中介效应检验结果

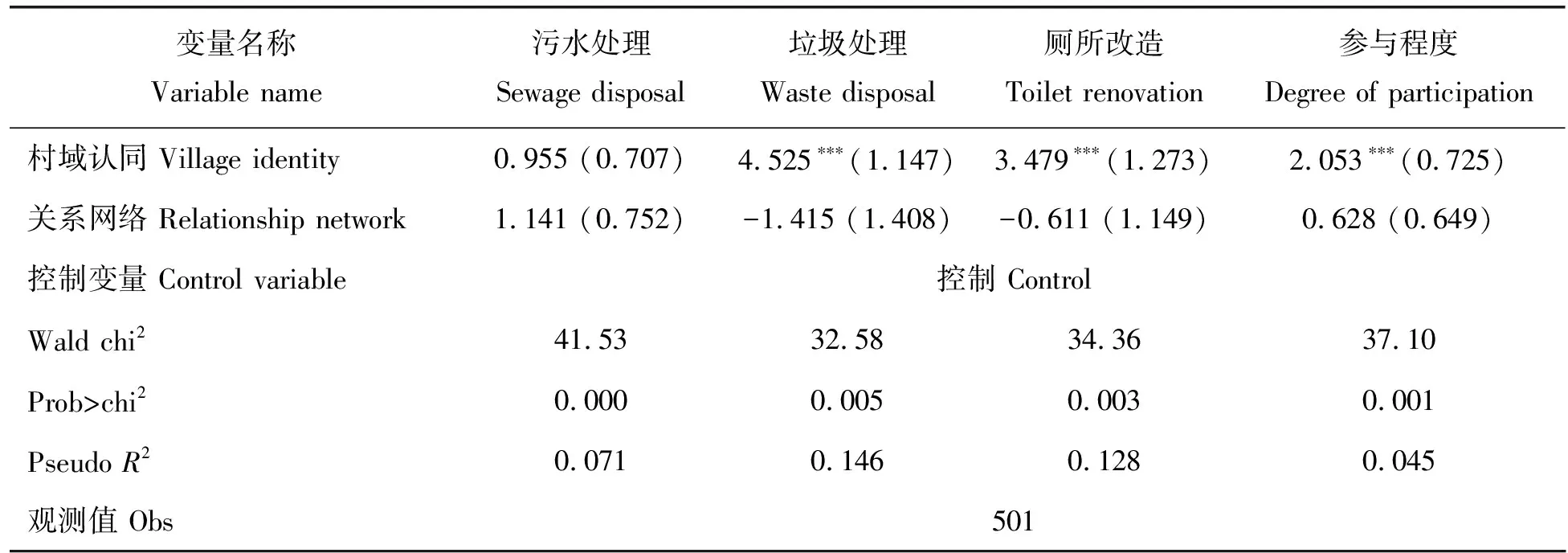

4 进一步扩展行为分析

村域认同不仅直接影响农户参与农村人居环境整治意愿,而且可通过改善农村居民关系网络进而提升其参与人居环境整治意愿。由此进一步引发思考,村域认同是否对农户参与农村人居环境整治行为具有同样的作用效果,为此,本研究接下来继续探讨村域认同对农户参与农村人居环境整治的具体行为和参与程度的影响。根据表8可知,村域认同可显著约束农村居民乱扔生活垃圾行为,并且可促进农村居民进行厕所改造。除此之外,村域认同感越高,农村人居环境整治的参与程度越高。可见农村居民的村域认同感不仅可以提升农村人居环境整治意愿,还可促进其落实到具体行为,提升环境整治参与程度。

表8 村域认同对农村人居环境整治参与行为及参与程度的基准回归结果

5 结论与建议

本研究通过对江西省501份微观数据进行分析,利用有序Logit模型和中介效应模型分析村域认同和关系网络对农户参与农村人居环境整治意愿的影响,得出以下结论:第一,村域认同感可以显著提高农户参与农村人居环境整治意愿,在通过稳健性检验和内生性检验后,结果依然稳健。第二,农村居民的村域认同感和关系网络每提升1%,选择4的概率就会提升23%和7%。第三,高学历和村干部农村居民更容易受到村域认同的影响并积极参与到人居环境整治中去。第四,关系网络在村域认同对农户参与农村人居环境整治意愿的影响中起部分中介作用。第五,农村居民的村域认同感不仅可以提升其参与人居环境整治意愿,还可促进其落实到具体行为,提升环境整治参与程度。基于上述结论,本研究提出如下建议:

1)提升农村生活基础条件,增强农村居民的村庄归属感和荣誉感。政府应加强村庄文化建设,修建读书室、活动室等生活配套设施,积极开展村庄文化节等文娱文俗活动,充分彰显村庄的文化魅力,并为农村居民提供公共交流的场合,丰富其闲暇时间,激发乡土情结,不断增强其对村庄的归属感和自豪感,从而提升主动参与村庄环境治理的热情。

2)强化村委会的服务功能,改善村干部和村民之间关系。可以及时回应农村居民的问题和建议,时刻将村民利益作为环境整治的重点,建立良好的干群互动关系,使其体会到村庄中的温暖与关怀,提高农村居民对村庄的认同感。与此同时,积极倡导农村居民通过电子农务和网络参与村委会选举、社区布局规划等村内重大事务,强化农村居民的“主人翁意识”以及增强其对村内事务的关心程度,从而提升农村居民村务参与的积极性,有序引领农村居民参与有关环境整治等工作的村内事务。

3)加强和美乡村的宣传与教育,提高村民对农村环境工作的认识。通过举办知识讲座及印发手册等方式让广大农村居民深刻认识到改善农村环境、建设美好家园是他们的迫切要求,使其明确利害关系,意识到开展环境整治工作的重要性和必要性,进而积极主动的参与到农村环境整治工作中来。除此之外,亦可创办志愿服务、星级文明户评选等活动,促使农村居民参与到美好家园的建设过程中,成为农村环境整治的参与者和受益者。