易地扶贫搬迁“直过民族”小学生扶志教育现状调查

杨文英

文章选取以潞江镇丛岗小学师生为样本,从微观视角对该校易地扶贫搬迁“直过民族”(特指新中国成立后,未经民主改革,直接由原始社会跨越几种社会形态过渡到社会主义社会的民族)学生、易地扶贫搬迁非“直过民族”学生、原住民学生展开分类调查,经过比较分析发现,易地扶贫搬迁“直过民族”小学生立志目标相对模糊,有一份好工作愿望更为强烈。学习自觉性相对欠缺,克服困难信心相对不足。家长不重视教育,家长对孩子立志影响高于其他学生,影响立志因素复杂,学校和家庭是扶志教育主阵地,当前扶志教育难以满足现实需求。

2021年全国脱贫攻坚总结表彰大会上指出,“脱贫必须摆脱思想意识上的贫困”“实行扶贫和扶志扶智相结合,既富口袋也富脑袋”。志气和信心是巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接内在的驱动力,“直过民族”搬出大山,虽实现了“两不愁三保障”,但这只是新生活的起点,仍然存在精神发展方面的“人文贫困”状况,需要通过“扶志”重塑其思想信念,树立通过自己努力过上美好生活的志气、信心和决心。为此,本文以潞江镇从岗小学师生为样本,通过问卷调查、座谈、走访等方式,对高黎贡山易地扶贫搬迁的“直过民族”小学生扶志教育现状进行调查分析。

1 “直过民族”扶志教育事关巩固拓展脱贫攻坚成果

在马克思看来,贫困不仅表现为物质财富占有上的贫困,也表现为精神上的和文化上的贫困。有学者认为,在收入、生存、知识三种贫困的消解中,精神的贫困远比物质贫困更加让人感到可怕,扶志是“精神扶贫”的核心要义,主要针对的是“懒人陷阱”,解决人穷志短的问题。扶志就是扶思想、扶观念、扶信心,是对贫困群众的思想引领、文化教育和精神激励,引导贫困群众树立努力奋斗的愿望和意愿,帮助贫困地区群众转变思想观念,形成积极向上的决心和勇气,以及摆脱贫困、改变命运的顽强意志,是一个价值内化的过程。在扶智与扶志的关系中,“扶智”以“扶志”为思想意识前提,“扶志”以“扶智”为理性认知条件,二者统一于教育对人的综合作用之中,互为前提,互相成全。

1.1 扶志教育能提升内生动力,防止返贫现象发生

在巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接过渡阶段,一些脱贫户的“等靠要”心理仍然存在。有学者认为,形成“等靠要”心态是由于一些贫困人群缺少脱贫的志气,自觉脱贫的内生动力不足,内生动力是贫困个体得以脱贫的核心心理资源。内生动力对易地扶贫搬迁“直过民族”脱贫户的影响尤为突出,将会决定其返贫现象的发生,这是笔者近两年在乡村振兴驻村工作实践中感触最深的地方。目前该村全村710户2616人,其中易地扶贫搬迁“直过民族”移民67户455人,占人口比例的17%,于2018年10月从高黎贡山半山搬迁至坝子的安置点,全部为建档立卡户。易地扶贫搬迁四年多来,他们的生活发生了翻天覆地的变化,可谓“一步跨千年”。较之本村原住民,移民家庭生育子女较多,户均人口近7人,多为青壮年,60岁以上仅2人,劳动力是其最大的资源,但愿意外出务工的人不多,至2023年2月外出务工人员仅36人,家庭经济收入主要靠享受低保与生态护林员、保洁员等公益性岗位补助。对于这些未能形成内生动力返贫风险高的易地扶贫搬迁“直过民族”脱贫家庭来说,一旦援助结束,返贫风险很大。因此,提升其内生动力,能最大限度防止发生规模性返贫。

1.2 扶志教育能提高富裕志向水平降低,福利依赖

对于脱贫家庭而言,家庭成员志气不足、人生目标模糊等“精神贫困”比物质上的贫困更难治愈,会导致脱贫户主体性缺失,对“失志”群体的精神“扶志”和关怀,是治理相对贫困、导向精神共富的客观要求。当前,易地扶贫搬迁“直过民族”家庭收入主要来源仍然是转移性收入和政府扶贫投入资金,即以低保为代表的民生转移性收入和生态护林员、保洁员等公益性岗位补助金等。笔者驻村的易地扶贫搬迁“直过民族”享受低保有315人,69%的人享受了低保,占全村享受低保人数的92%;每月低保7万余元,户均1100多元。该村共有生态护林员65名,其中易地扶贫搬迁“直过民族”56名,占比86%,每人每年补助10000元,每人月均补助830多元;该村有保洁员18名,其中易地扶贫搬迁“直过民族”10名,占比55%,每人每年补助9600元,每人每月补助800元,共计有生态护林员与保洁员66名,基本为户均1名,低保、公益岗补助等福利性收入户均每月约2000元。由于该类人员受教育程度低、认知水平不高,无条件的政府救济性公共转移支付容易使其产生福利依赖,缺乏自我发展上进心,返贫风险大。

2 调查与分析

样本小学目前有小学生235名,其中少数民族学生占比92%,“直过民族”学生占全校学生的56%,“直过民族”学生入学率90%左右。易地扶贫搬迁“直过民族”学生占全校学生的34%,占“直过民族”学生的60%。教师12名,其中事业编制11名,临聘1名,少数民族教师6名,全校师生比为1:19.5。

2.1 调查问卷发放情况

设计了“小学立志教育调查问卷(高年级卷)”“小学立志教育调查问卷(低年级卷)”“小学立志教育调查问卷(教师卷)”三类问卷,在从岗小学全校师生中进行发放,以保证问卷的全面性。学生问卷设计为结构性问卷,共发放问卷235份,收回有效问卷223份,收回率95%。其中小学高年级(五六年级)发放问卷90份,收回有效问卷78份,收回率86.6%。小学低年级(一至四年级)发放问卷145份,收回有效问卷145份,收回率100%。教师问卷设计为半结构性问卷,发放问卷12份,收回有效问卷12份,收回率100%。对所发放与收回的问卷进行有效确认,并对有效问卷进行数据汇总和逻辑分析。

2.2 调查对象结构情况

此次调查,从学生的性别上看,男生102人占比45.7%,女生121人占比54.3%,女生人数多于男生人数;从学生的民族构成上看,傈僳族119人占比53.4%,傣族61人占比27.4%,白族20人占比9%,汉族19人占比8.5%,怒族3人占比1.3%,其他民族1人占比0.4%,其中“直过民族”(傈僳族、怒族)比例为54.7%,“直过民族”学生人数多于其他民族学生人数;从学生家庭住址迁移看,原住民学生135人占比60.5%,易地扶贫搬遷移民学生88人占比39.5%(其中“直过民族”移民学生71人占比80.7%,非“直过民族”移民学生17人占比19.3%),易地扶贫搬迁安置点的学生绝大部分属于“直过民族”;从学生的年级构成上看,一年级34人占比为15.3%,二年级36人占比为16.1%,三年级40人占比为17.9%,四年级35人占比为15.7%,五年级29人占比为13%,六年级(两个班)49人占比为22%。从教师性别看,男教师3人,女教师9人;从教师民族构成看,汉族6人,少数民族6人,各占一半;从教师专业看,文科3人,理科4人,艺术3人,其他2人;从教师学历看,本科及以上8人,大专4人;从教师职称结构看,高级1人,中级4人,初级5人,无职称4人。被调查对象涉及了全体师生,不仅考虑到学生的性别、民族、年级等属性与教师问卷的灵活性,而且考虑到学生家庭的“直过民族”、易地扶贫搬迁等差异性,本次调查能够做到比较全面、客观地反映易地扶贫搬迁“直过民族”小学生的“扶志”教育不同的层面。

2.3 结果分析

(1)易地扶贫搬迁“直过民族”学生立志目标相对模糊

参与“长大后想成为什么样的人”调查的学生中,易地扶贫搬迁“直过民族”学生31%想成为科学家,8%想当娱乐明星,19%想成为国家公职人员,26%想成为企业家,7%想成为父母一样的人,6%想成为有权有势的人,3%还没思考过这个问题;易地扶贫搬迁非“直过民族”学生5%想成为科学家,39%想成为国家公职人员,22%想成为企业家,6%想做父母一样的人,17%想成为有权有势的人,11%没考虑过这个问题;原住民学生20%想成为科学家,24%想当娱乐明星,18%想成为国家公职人员,13%想成为企业家,15%想成为父母一样的人,3%想成为有权有势的人,7%没想过这个问题。相较而言,易地扶贫搬迁“直过民族”学生立志目标不明确,自我认知相对模糊,想成为科学家和企业家比例高于其他学生。而在所有选项中,这两种角色对小学生而言是较为模糊的,特别是对于易地扶贫搬迁“直过民族”学生来说,生活学习中很难对这两类人产生具象,说明他们对自己长大后想成为什么样的人较为迷茫,也未认真思考过此问题。

(2)易地扶贫搬迁“直过民族”学生对有一份好工作愿望更为强烈

参与“上学读书是为了什么”调查的学生中,易地扶贫搬迁“直过民族”学生30%是为了追求美好生活,14%能有一份好工作,1%为了不用劳动,39%为了遵从家长和老师的要求,3%认为没有知识不能生存,7%选了追求美好生活与有一份好工作两项,6%不知道;易地扶贫搬迁非“直过民族”学生39%为追求美好生活,6%能有一份好工作,5%为了不用劳动,33%表示为遵从家长和老师的要求,17%认为没有知识不能生存;原住民学生26%为追求美好生活,7%能有一份好工作,2%为了不用劳动,54%为了遵从家长和老师的要求,2%认为没有知识不能生存,9%选了追求美好生活与有一份好工作两项。易地扶贫搬迁“直过民族”学生对有一份好工作较之其他学生更为强烈,而原住民学生遵照老师和家长要求上学比例远高于易地扶贫搬迁家庭学生,说明易地扶贫搬迁学生对老师和家长的敬畏没有原住民学生强烈。

(3)易地扶贫搬迁“直过民族”学生改变或放弃志向的原因

参与确立志向目标调查的学生表示,易地扶贫搬迁“直过民族”学生32%源于父母要求,15%受某事某人启示,50%自己的兴趣所在,3%为一时兴起;易地扶贫搬迁非“直过民族”学生11%应父母要求,22%受某事某人启示,67%自己的兴趣所在;原住民学生6%应父母要求,34%受某事某人启示,60%自己兴趣所在。另外,关于实现目标的动力问题,易地扶贫搬迁“直过民族”学生70%以上源自让家人过上好日子,易地扶贫搬迁非“直过民族”学生60%为了让家人过上好日子,原住民学生62%为了让家人过上好日子。易地扶贫搬迁“直过民族”学生确立志向应父母要求的比例远高于其他学生,受某事某人的启示因而立志的比例最低,该类学生在确立理想目标方面较之其他学生对父母有很大依赖性,上学读书动力强度与持续性较之其他学生稍弱,家庭支持上学强度和持续性不足。

(4)易地扶贫搬迁“直过民族”学生上学自觉性相对欠缺

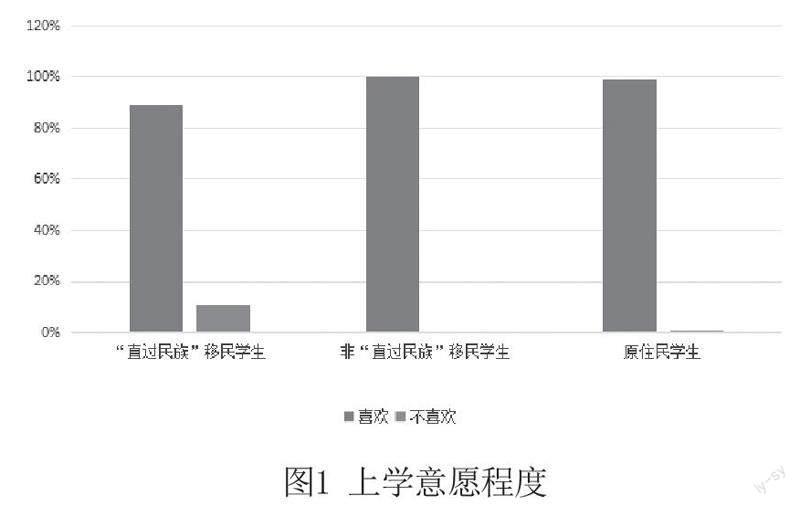

参与调查的学生中,易地扶贫搬迁“直过民族”学生89%表示喜欢上学,11%不喜欢上学;易地扶贫搬迁非“直过民族”学生100%表示喜欢上学;原住民学生99%表示喜欢上学,1%不喜欢上学。参与调查的教师中(图1),58%的教师表示易地扶贫搬迁“直过民族”学生学习态度不够端正,学习习惯不好,学习自觉性、主动性差,不按时完成作业;25%的教师表示易地搬迁“直过民族”学生常常不明原因请假不来上学,理解能力跟不上,新知识难以接受。总体来讲,易地扶贫搬迁“直过民族”学生上学意愿、学习态度、学习习惯等较其他学生欠缺,特别是随意请假不上学的问题较为突出,对扶智和扶志都是极为不利的。

(5)易地扶贫搬迁“直过民族”学生克服困难信心相对不足

参与“遇到困难怎样解决”的调查中,易地扶贫搬迁“直过民族”学生24%向同辈或同龄人寻求帮助,29%独自面对解决,41%向父母或老师寻求帮助,6%尝试未果放弃;易地扶贫搬迁非“直过民族”学生22%向同辈或同龄人寻求帮助,44%独自面对解决,34%向父母或老师寻求帮助;原住民学生26%向同辈或同龄人寻求帮助,40%独自面对解决,11%向父母或老师寻求帮助,23%同时向老师、父母、同辈、同龄人等寻求帮助。关于实现志向目标的信心,35%的易地扶贫搬迁“直过民族”学生表示有十足信心,62%信心不足但会努力,3%从来没有想过;56%的易地扶贫搬迁非“直过民族”学生表示有十足的信心,44%表示信心不足但会努力;17%的原住民学生表示有十足的信心,80%表示信心不足但会努力,3%表示从来没有想过。易地扶贫搬迁“直过民族”学生遇到困难时自己面对解决问题的信心和勇气相对弱,实现志向目标的信心不足,容易放弃,他们更愿意向父母和老师寻求帮助,听从安排。

(6)易地扶贫搬迁“直过民族”学生家长不重视教育

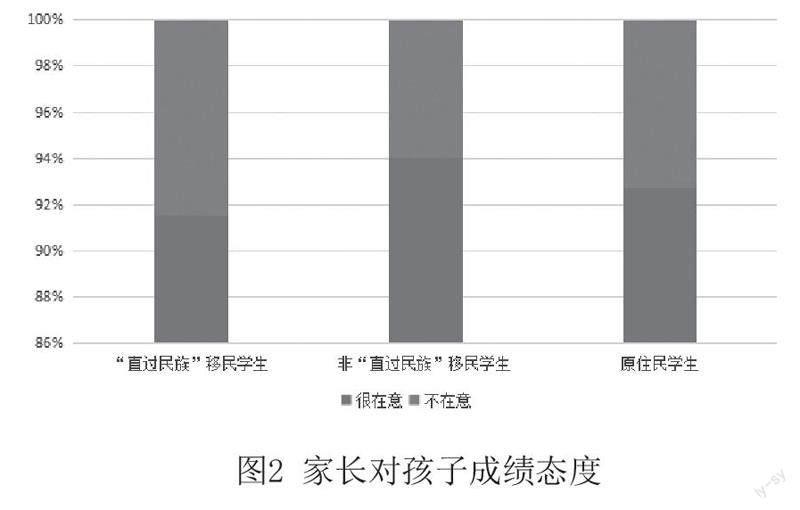

参与“易地扶贫搬迁‘直过民族学生教育中,遇到最大困难或困惑是什么”調查的教师中,92%教师反映最大的困难是家长不重视孩子教育,对孩子的教育几乎为零,25%的教师表示家长不给学生征订任何教辅资料。对于孩子不想上学的问题,有些家长放任不管,有些家长自己来帮孩子请假,久而久之孩子养成三天打鱼两天晒网的不良习惯。在家长对孩子学习成绩态度的调查中,易地扶贫搬迁“直过民族”学生86%表示很在意,8%表示不在意,6%表示无所谓;易地扶贫搬迁非“直过民族”学生94%表示很在意,6%表示不在意;原住民学生89%表示很在意,7%表示不在意,4%表示无所谓(图2)。可见,相较其他学生家长,易地扶贫搬迁“直过民族”家长对孩子上学问题态度不明确、不坚定,对孩子的学习以及在学校的表现关注度不够,仍有部分家长不关注或无所谓孩子的学习情况,送孩子上学对整个家庭的重要性认知不足。

(7)易地扶贫搬迁“直过民族”扶志教育难以满足现实需求

从学校立志教育途径来看,参与“您一般在什么时候进行立志教育”调查,教师75%表示主要在升国旗、少先队活动、开班会等活动中进行立志教育,25%表示会随时进行立志教育;参与“您平时采用哪些方式进行立志教育”调查的教师,50%表示会采用思品课、看节目、讲故事、主题教育等开展立志教育;参与“您会在课堂教学中进行立志教育吗”调查的教师,67%表示会经常在课堂教学中进行立志教育,33%表示偶尔会在课堂上进行立志教育,总体立志教育形式单一。

从立志教育成效来看,参与“您认为学校在立志教育方面做得如何”调查的教师中,8%认为非常好,50%认为比较好,42%认为一般。参与“课堂上是否学到有关立志教育内容”调查的学生中,易地扶贫搬迁“直过民族”学生68%表示经常学到,28%表示偶尔学到,4%表示没有学到;70%以上学生认为学校立志教育对确立人生志向有帮助,20%左右学生认为作用不大。总体来看,学校当前的立志教育满足不了扶志教育实际需要。

(8)可能影响易地扶贫搬迁“直过民族”学生立志的因素

影响易地扶贫搬迁“直过民族”学生立志的因素是多方面的,参加调查的所有教师都认为,父母观念和家庭氛围对学生立志教育的影响非常大。43%易地扶贫搬迁“直过民族”学生表示父母家人对自己立志影响最大,37%表示老师对自己影响最大,可见,学生们的立志动力主要来源于老师和家长的教育引导与鼓励。

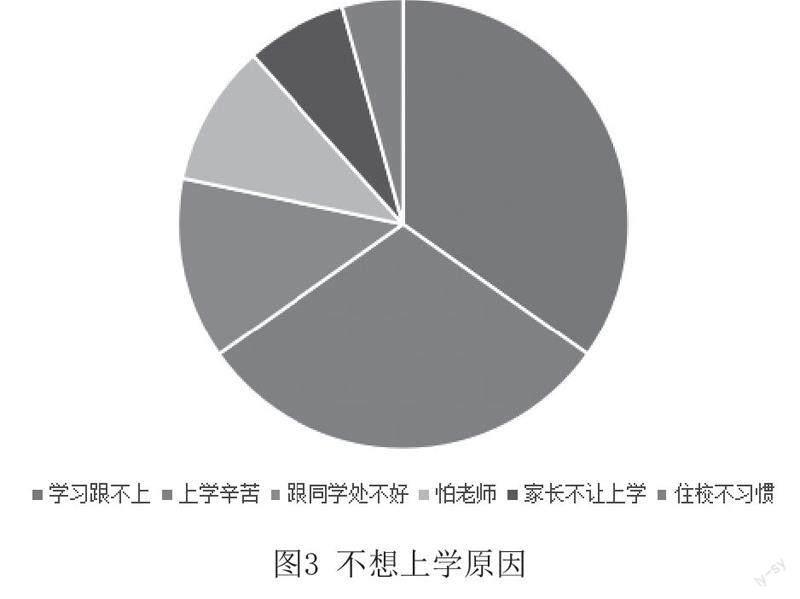

在对“不想上学原因”的调查中,易地扶贫搬迁“直过民族”学生24%表示学习跟不上,21%表示上学辛苦,9%表示跟同学相处不好,7%表示怕老师,5%表示家长不让上学,3%表示住校不习惯,31%为其他原因(图3)。由此可见,学习跟不上和怕吃苦是影响孩子们求学的主要因素,与同学、与老师的人际关系也影响着孩子们的上学意愿,其中“与同学相处不好”的比例易地扶贫搬迁“直过民族”学生最高。有些易地扶贫搬迁学生汉语使用不流畅也在一定程度上影響其上学积极性。另外,需要特别关注的是,“家长不让上学”的调查选项只有易地扶贫搬迁学生中有选择,家长一定程度上成为孩子上学读书的阻力。

从上述调查结果看,学校是扶志教育主阵地,家庭对孩子的立志产生重要影响,经济条件、社会环境、榜样示范等也对小学生立志产生积极影响。扶志教育是促进教育扶贫的重要内容,是教育引导易地扶贫搬迁学生确立人生目标、增强“我能行”信心的关键渠道,应防止“断章取义”“本末倒置”甚至“舍本逐末”的错误导向,即片面追求“教育绩效指标”。在学校主导下,政府、家长、社会等各司其职、协同发力才能做好扶志教育。

本文系2021年云南省哲学社会科学规划教育学项目“乡村振兴中高黎贡山‘直过民族移民‘扶志教育研究”阶段性成果,项目编号:AC21017。

(作者单位:保山学院)