中国新感觉派对谷崎文学的接受与转化

——基于刘呐鸥日记的阅读史考察

高世蒙

1928年9月《无轨列车》半月刊的创办,标示着施蛰存、戴望舒、刘呐鸥、杜衡等人首度以同人团体面目公开亮相,后来被目为“新感觉派”的基本队伍已具雏形。①新感觉派得以聚合,离不开刘呐鸥这一关键人物。既往研究多将目光聚焦于身为“施老大”的施蛰存如何发散自身热力以聚合团体(金理12—15),或强调戴望舒引人钦服的人格魅力和强大的人脉网络所具备的集结效应(王宇平104—108)。相较而言,刘呐鸥的作用和功绩往往极易于被忽略。除意识形态立场和政治身份的扑朔未明外,其在30年代初即转向电影界而不再专研于文学创作,也是造成此种忽视的缘由。事实上,无论是在同人聚合的策动和筹备上,还是在对共同体的文学面貌塑造上,刘呐鸥都产生过至为重要的影响。不然,何以解释施蛰存等人此前种种结社办刊的努力均化为泡影,只有在刘呐鸥的主动倡议下方才办成同人刊物,实现新感觉派的首次聚结?其中固然存在时代契机和他种偶然因素,但与刘呐鸥的资金实力、影响力和决断力也是密不可分的。

倘若暂时抛撇资金和人脉等外部因素,新感觉派得以聚合,就同人内部而言,必然还存在文艺理念和文学趣旨上的互通共融。实在来说,刘呐鸥并不缺少办刊的条件和机遇。1927 年2 月16 日,曾有一位叫武下②的人来探望病中的刘呐鸥,刘呐鸥当天日记透露其“不是有什么交情的人”(《刘呐鸥全集·日记集》128)。既然二人平素并无交情可言,此番上门探访,多半与武下当时正在筹办同人杂志有关。武下于四天后再度造访,不过如此煞费苦心,结果却适得其反。刘呐鸥对其评价颇不佳:“坐有三四个钟头才去,只是弄舌而已,对于艺术可说是个门外汉。”(136)这一细节侧映出他与施蛰存等人缔结同人团体,不仅仅是外部契机使然,更是由于文艺趣向上的趋同。更确切地说,与其说各人间本就存在着审美喜好的投合,毋宁说是刘呐鸥以自身开阔的文学视野和多元的阅读品味,主导并推动着其他文友的文艺趣好。20 世纪90年代初,施蛰存在专访中被问及:“您当时创作时,跟穆时英、刘呐鸥等人有无互相影响?”他的回应十分明确:“当时主要推动的人是刘呐鸥”(《中国现代主义的曙光——答台湾作家郑明娳、林耀德问》170)。施蛰存另有文章忆及刘呐鸥“每天都会滔滔不绝地谈一阵”日本时兴的文学风尚,耳濡目染之下,他和戴望舒“当然受了他不少影响”(《我们经营过三个书店》13)。这提示出刘呐鸥在新感觉派早期聚结、文友间阅读品味引导和文艺观塑形上发挥的统领性作用。刘呐鸥这一时期的文艺活动从其仅存的1927 年日记中可窥探一二。③该年日记巨细靡遗地留存下他旅居上海、东京、北京三地的日常见闻和阅读笔记,以此为据,或能大略还原新感觉派文友私下文艺交游的始末。目前已有少量研究从刘呐鸥日记出发泛谈其阅读概貌④,但不够系统亦不甚深入,且视野局限于刘呐鸥单人,对他与文友间的文艺交流和趣旨分享则未暇探讨。至于刘呐鸥的阅读书目和阅后心得折射出他的何种文艺观,他在各类互异的流派间掬取的共通元素,以及他的文学接受如何影响新感觉派文友的创作,也有进一步探明的必要。爬梳刘呐鸥日记中的阅读版图,绝大部分是日法两国作品,文学趣味涵括自然主义、浪漫主义、唯美主义和新感觉派。其中,唯美主义文学,尤其是谷崎润一郎的作品,构成新感觉派知识谱系中的重要一环。

一、接受谷崎文学的契机

西方及日本唯美主义文学在中国的传播,在20 年代后期和30年代初期达至前所未见的广度和深度(解志熙58)。1926—1928年前后,后来组成新感觉派的同人们都不同程度地关注过唯美主义。1927 年,刘呐鸥曾在丸善书店搜购唯美派作家戈蒂耶的《莫班小姐》(《刘呐鸥全集·日记集》368,378)。日本唯美主义方面,他密切关注着谷崎润一郎和佐藤春夫的作品。⑤1928 年,杜衡翻译出版王尔德的《没有隐秘的斯芬克斯》《道连格雷画像》和戈蒂耶的《格莱奥巴特尔的一夜》,他和戴望舒还合译出唯美派诗人道生的诗歌全集。此外,几人亦广泛涉猎波德莱尔、爱伦·坡、魏尔伦等西方唯美派作家的作品。不过,他们最为倾慕、受到深刻影响的要数日本唯美派作家谷崎润一郎。

谷崎润一郎会受到文友们的特别青睐,在很大程度上得益于刘呐鸥的阅读和引介。刘呐鸥热爱文学且身兼文艺抱负,1920—1926年就读于东京青山学院,1927 年又在东京短暂游学,故而对日本文坛动向相当熟悉。他较早接触到谷崎文学⑥,对谷崎文学的喜爱继而延及周边文友。1927年9月他从日本返沪后,曾与戴望舒同去书店寻购谷崎润一郎作品的法译本(《刘呐鸥全集·日记集》604)。不仅如此,晚年施蛰存回忆刘呐鸥从日本带回许多文艺新书,其中就有谷崎润一郎的小说(《最后一个老朋友——冯雪峰》127)。

谷崎润一郎是唯美派中描写情色颓废的一大圣手。同时期评论家张若谷赞誉他是“女性肉体美的善颂善祷者”:“谷崎润一郎的作品,差不多篇篇都可以使读者感觉到浓厚的肉的气息,同时也是擅长描写近代都会刺戟生活,表现出破调美的怪恶艺术。”(张若谷87,88)“女性肉体美”“近代都会刺戟生活”“破调美的怪恶艺术”这几组关键词,十分贴近地点明了谷崎文学的显要特征。放眼当时的国内文坛,除刘呐鸥外,受到谷崎润一郎影响的作家不在少数,田汉、茅盾、郁达夫、郭沫若、张资平、章克标、滕固等都或深或浅地汲取过谷崎文学的养分。这些作家虽都取鉴了谷崎文学中情色颓废的元素,但不同主体的接受却各有侧重。田汉由崇仰女性美升华为对艺术美的崇高追寻,进而与谷崎润一郎在艺术理念上达至同频共振;郁达夫、张资平、郭沫若偏重对肉体美和变态性心理的摹刻,张扬着反抗传统、个性解放的先声;章克标、滕固醉心于官能征逐,发泄着世纪末的苦闷,希冀超越现实,遁入幻想和梦境;在茅盾笔下,谷崎文学中的妖女、尤物更是扭身一变为时代女性,继而化身指引革命正途的女神。反观刘呐鸥,他接受谷崎文学的动机既不为追寻至高纯粹的艺术美,也不为与世俗对抗,更不可能为宣扬革命理想,甚至也很难说仅是为发泄苦闷或耽迷感官之娱。那么,谷崎文学的哪些特质有可能引起刘呐鸥的注目?他关注谷崎文学的内在动机究竟又为何呢?

如果留意到刘呐鸥对以色情为表征的现代体验的偏嗜,那么谷崎润一郎会受到他的推崇其实并不意外。刘呐鸥这一时期的阅读和生活见闻,最显著的就是对“erotic”(色情)⑦体验的关注。施蛰存曾回忆刘呐鸥的文学喜好是“描写大都会中色情生活的作品”(《最后一个老朋友——冯雪峰》127)。不仅如此,他还常与文友们分享色情体验。徐霞村在写给戴望舒的信中就问及:“老刘在说话的时候仍旧常说他的‘Erotique’吗?”(徐霞村,《致戴望舒函(一)》151)爬梳日记中的阅读书目,绝大部分都与色情题材有关。比如二阶堂招久的《初夜权》、约翰·克利兰的《芬妮·希尔回忆录》、陈森的《品花宝鉴》、谷崎润一郎的《近代情痴集》《日本的克里平事件》、近松秋江的《黑发》、佐藤春夫的《恶魔的玩具》、横光利一的《皮肤》、穆罕默德·纳夫扎维的《芳香园》、张竞生的《性史》等。他给予较高评价的张资平的《Curacoa》《苔莉》和郁达夫的《过去》等篇也不外如此,这些小说或是叙写有悖伦理道德的恋爱,或是描摹时而苦闷时而畅快的性心理。甚至于柴霍甫(今译契诃夫)的《香槟酒》《一篇没有题目的故事》等篇,也无一不涵括男性受到女性诱惑的主体情节。另外,他称赞芥川龙之介的《中国游记》为“妙文,慧眼,大有使人拍案的地方”(《刘呐鸥全集·日记集》534)。究其缘由,可能也与该游记中《南国美人》一篇对多位中国艺妓极尽能事的色情描绘有关。

刘呐鸥之所以如此强调色情体验,不仅仅是个人趣好使然,更与他所接受的日本现代文化有关。20 世纪二三十年代,色情(Erotic)、怪奇(Grotesque)、无意义(Nonsense)这三组互为关联的词汇是风靡于日本昭和时代的流行语。其中,色情构成摩登文化的第一要义。诚如有学者指出:“‘色情’在那个时代的大众媒体中无处不在,它常与混乱的性关系和女性(偶有男性)的身体构型相挂钩。”“广义来说,‘色情’暗指各式各样的感官愉悦、身体的展露以及社会亲密度之肯定。”(Miriam Silverberg 29)长期浸淫于日本现代文化且紧随时代动向的刘呐鸥,自然也视色情体验为现代生活的核心质素。换言之,他将色情与现代体验关联对等这一思路背后有清晰的时代脉络可循。1926年11 月,刘呐鸥写信给戴望舒和施蛰存,敦促他们去看新近德国影片《华尔兹之梦》(A Waltz Dream),并向二人极力夸许影片内含的“近代主义”色彩。其中,“近代主义”转借自日语说法,也即“现代主义”:

总之全体看起来最好的就是内容的近代主义,我不说Romance 是无用,可是在我们现代人,Romance 究未免缘稍远了。[……]那么现代的生活里没有美的吗?那里,有的,不过形式换了罢,我们没有Romance,没有古城里吹着号角的声音,可是我们却有 thrill, carnal intoxication,这就是我说的近代主义,至于thrill和carnal intoxication,就是战栗和肉的沉醉。(刘呐鸥,《致戴望舒函(一)》266—267)

在刘呐鸥看来,“战栗和肉的沉醉”构成现代生活的核心要义。其大体上对应于本雅明所谓现代体验中的“震惊”,即机械化时代的飞速变更导致的主体内在经验断裂以及由之而生的恐惧和冲击心理,且往往伴随由现代女性带来的肉感刺激和欲望体验。他在日记中也提及这一惊颤体验:“电车内想起一乡下的诗〈人〉⑧下东京,在车里被那无表情的客人的面吓得灵魂惊动的事。”(《刘呐鸥全集·日记集》396)此外,刘呐鸥日记中还频繁出现将女体美与现代体验挂钩的表述。他曾称赞街上女性的“劲健而柔媚的近代的移步法”(204);北游期间,他评价在故宫西苑看到的宫妃相“淫有近代味”,“腰到膝部肉线极其发达,健强可爱”(636)。“近代”即“现代”,这两处都是着重强调女体曲线透出的现代色彩。关于这一点,从刘呐鸥日记中对日本作家的评点也能见出端倪。他对白桦派作家里见弴的《大道无门》赞赏有加,认为其吸取了唯美派作家泉镜花的精髓,但“比他多多近代的”,“雪夜红楼拥美人,描得幽、烂、脱、丽全至”(444)。此处当指相较于泉镜花,里见弴在作品中加入了更多色情元素,因而更具现代味。

联系刘呐鸥的文艺观,不难发现建立紧跟时代脉动的新文学,是他这一时期文学活动的核心诉求。据施蛰存回忆,刘呐鸥受日本文坛时行思潮和文学观念的影响,喜好“新兴文学”和“尖端文学”。“新兴文学是指十月革命以后兴起的苏联文学。尖端文学的意义似乎广一点,除了苏联文学之外,还有新流派的资产阶级文学。”(《我们经营过三个书店》13)“在他,并不觉得这里有什么矛盾,因为,用日本文艺界的话说,都是‘新兴’,都是‘尖端’。”(《最后一个老朋友——冯雪峰》127)1928 年,刘呐鸥在译著《色情文化》题记中一语道明:“文艺是时代的反映,好的作品总要把时代的彩色和空气描出来的。”(《译者题记》1)在此标准下,他兼取现代主义和左翼文学,不仅翻译出池谷信三郎、片冈铁兵、横光利一、中河与一等新感觉派作家的作品,同样也选译了川崎长太郎、小川未明和“普洛派的新进的翘楚”林房雄的作品,因为他们“都用着社会意识来描写现代生活”,“他们的文章是根据于现代日本的生活而新创出来的”(《译者题记》2)。可见追寻“现代”“新兴”“尖端”正是刘呐鸥身为文学先锋的自觉。出于文学是对时代的真切反映这一基本定位,又鉴于“现代为情色时代”的认知判断,无怪乎刘呐鸥会心睐擅写女体美和现代都会刺激的恶魔派作家谷崎润一郎。更进一步而言,唯美主义看似是反对现代工业文明而遁入艺术本身的文学流派,其对官能美的偏嗜推至极点甚至颇具消极颓废色彩,但从另一面看来,若能合理节制地尊崇爱恋、崇拜身体和追寻官能之美,则它仍不失为最贴合现代生活风尚、最能表现时代新鲜气息的文学流派之一。新感觉派接受谷崎文学的心理契机也当作如是观。他们并非因对时代感到幻灭、失却信仰而向艺术世界中寻求隐遁,甚或走上极端唯我主义的享乐之途,实际上其初始动机与其说是对官能的征逐或是出自某种厌世心境,毋宁说是注目于以曲线美和力学美为表征的现代体验,是积极而非消极的现代精神之体现。综合来看,新感觉派接受谷崎文学背后错综交织着个人审美趣味、文艺抱负和现实关怀的考量,但就大体而言,其心理动机是外向而非内倾的。

具体到谷崎润一郎的作品,刘呐鸥尤为欣赏《富美子的脚》,在日记中称其“很是有味,看完的时候,神经跳动不能合眼”(《刘呐鸥全集·日记集》204),当月读书记录中再次强调此篇令他极为感动(220)。刘呐鸥很少反复陈说一部作品的精妙,而如此频繁地赞叹《富美子的脚》,足见他对此篇的喜爱。《富美子的脚》以一位名为野田宇之吉的青年画家的旁观视角讲述他应冢越老人之邀,为其家中小妾富美子作画,意外发现冢越老人对富美子的脚有着近乎变态的执念,而宇之吉也在作画的过程中逐步唤醒自身欲望,遂与冢越老人愈发心灵相通。冢越老人的恋足癖使他甘受富美子肆意凌虐,不以为耻反以为乐,临终前他甚至哀求富美子将脚踩在自己脸上,在无限欢喜中断气。可以说,《富美子的脚》是刘呐鸥开启谷崎文学世界的钥匙。以这篇小说的诸多文本细节为基点,对照刘呐鸥的阅读书单和文友们的创作实践,或能透见他们接受谷崎文学的面向。

二、官能之美与变态性欲

谷崎润一郎擅将情欲诉诸局部的、对官能冲击最强烈的器官。《近代情痴集》中,除富美子的脚外,他还极力状写过安太郎的鼻(《憎念》)和阿才的嘴与鼻(《阿才与巳之介》)。对官能美的极度偏嗜使谷崎润一郎不惮颠覆伦理道德,将美推至最高地位并使其成为统御一切价值的绝对标准。谷崎文学的译者兼追随者章克标指出,作为极端美的追求者的谷崎润一郎“要求那异常的非凡的,不是生活表面所能常见的美”,也即“奇特怪诞的美”;至于官能美,也必须“在病态的,恶魔的状态之中,更能感得满足与快慰”(章克标ⅴ)。官能之美和变态性欲由此构成谷崎文学的核心要义。

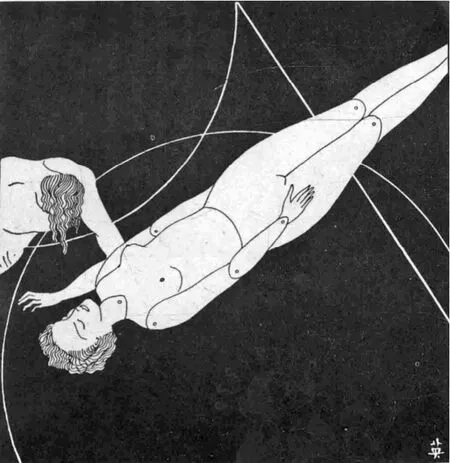

图一

以谷崎润一郎的写作癖好为枢纽辐散开去,难怪刘呐鸥对郁达夫的《过去》赞誉有加。揣其缘由,可能在于《过去》中的李白时也同样患着恋足癖,他臆想吃饭时碗中盛着的“粉白油润的香稻米饭”是女性那双“肥嫩皙白”的肉脚,可供他任意咀嚼(《过去》98)。此种心理恰恰与怀着变态性癖的冢越老人和宇之吉不谋而合。除刘呐鸥外,施蛰存对谷崎文学中的官能之美和变态性欲也多有师法取鉴。他在晚年给李欧梵的信中自道文学渊源:“变态性欲的资料我不敢用,不是中国可能接收的,但我也受过一些谷崎润一郎的影响。”(《施蛰存海外书简》9)赵景深回忆施蛰存时亦提及“蛰存对于猥亵文学颇为注意”(赵景深165)。施蛰存受惠于谷崎文学的影响,可能比他自己承认的要更深刻些。《石秀》(1931 年)在文本细节上不无参鉴乃至效仿《富美子的脚》的痕迹。《富美子的脚》中,冢越老人恳请富美子摆出与歌川国贞的浮世绘《偐紫田舍源氏》(图一)中的女性同样的姿态并邀请宇之吉为她作画,浮世绘中那位女性即可被视作美之原型。谷崎润一郎不惜花费足量篇幅细致刻画浮世绘中女子的美足及其特殊的姿态美,极力状摹由这一“很不稳定的姿势”透出的线条和肌肉之美:

上半身使劲地倾向左边,一条细瘦的手臂支撑着斜得快要倒下的身体,从套廊垂下来的左脚脚趾尖轻踩着地面,右脚则弯曲成“く”的形状并用右手擦拭那只脚掌[……]女人虽然坐在套廊上,但是绝非以四平八稳的姿势坐着。[……]因为上半身向左边倾斜,右脚往外弯曲着,所以是种很不稳定的姿势,似乎只要稍微拉一下支在套廊上的左手臂,就会马上失衡摔倒。为经受住这种危情,纤细身体的肌肉都像铁丝般紧绷起来,这便呈现出一种难以言尽的姿态之美,并且这种美洋溢到全身每个地方。(《富美子的脚》169—170)

小说借宇之吉之口点明这一姿态的独特处就在于“‘柔软’的同时有‘僵硬’,‘紧张’之中有‘纤细’,‘运动’里面有‘柔弱’”。相较而言,“身形靓丽的女子像垂柳般筋疲力尽地松开手脚,有气无力地伫立或瘫睡”固然也是一种美,却无法与之比拟(171)。无独有偶,上述介于平衡与失衡之间的绝妙姿态在《石秀》中亦有清晰显影:

当她跨过门的时候,因为拖鞋卸落在地上,回身将那只没有穿袜子的光致的脚去勾取拖鞋的那个特殊的娇艳的动作,也给他看见了。是的,这样素洁的,轮廓很圆浑的,肥而不胖的向后伸着的美脚,这样的一种身子向着前方,左手秉着灯檠,右手平伸着以保持她的体重的平衡的教人代为担忧的特殊的姿势,正是最近在挑着柴担打一条小巷里经过的时候,一个美丽的小家女子所曾使石秀吃惊过的。(《石秀》104)

石秀的视线同样落在由女性娇媚的肢体摆弄出特异姿势所透漏的反差美上,即一种蕴蓄弹力和生命力的曲线美。又如冢越老人直至生命最后一刻仍为性欲缠扰,踩在他脸上的富美子之足成为生之唯一执念。宇之吉在事后追溯这段往事时,称冢越老人的故事中“蕴含有关于人性之强韧这样的暗示”(《富美子的脚》192)。所谓“人性之强韧”,更确切地说是性欲之顽强。施蛰存的《鸠摩罗什》(1929年)中,高僧鸠摩罗什寂灭后,他的尸体和凡人一样地枯烂了,但那条代表性欲的舌头却永久地留存下来,“替代了舍利子,留给他的信徒”(《鸠摩罗什》82)。鸠摩罗什之舌和富美子之足构成一组富于意味的对照,暗示只有官能享乐才是生之终极乐趣。再如刘呐鸥的阅读记录中虽并未出现谷崎润一郎的《恶魔》(1912 年),新感觉派同人也未直接提及过此篇,但《恶魔》中佐伯舔舐照子手帕上痰涕的病态举动,被施蛰存挪用至《在巴黎大戏院》(1931年)中,后者在细节铺设和心理描写上几乎是对前者的原样复现。⑨足以证实施蛰存深谙谷崎文学的审美理趣,甚至精微到对细节的心领神会。

谷崎文学中与变态性癖相关的情节元素,关联着其偏嗜怪奇趣味的创作观。谷崎润一郎于1927年2月开始在《改造》杂志的“文艺时评”栏内连载《饶舌录》,每期就文学艺术中的相关问题撰写随笔,往往信笔所至,任由情思涤荡。这些时评虽不成系统,倒也可见出其文艺旨趣所在。其中,他称自己的文艺兴趣开始趋向怪诞题材:

我于近年兴趣有变,乖戾古怪较之朴实无华,有一股子邪气较之天真无邪,还有尽量用心雕琢呕心沥血之作,更能引起我的好感。[……]因此我尽量阅读取材于同现代疏远的题材的作品。历史小说呀,荒唐无稽的陈年旧事呀,写实作品也是半个世纪前的作品,或者即使是现代作品也是同日本社会相当疏离的西洋的作品,感觉到所见所闻的是一种空想的世界。(《饶舌录》50)

谷崎文学往往取材古事或极富异国情调,偏嗜变态乃至怪恶无稽的情节。于他而言,这是小说富于趣味性的保证。《饶舌录》连载期间,谷崎润一郎就“小说情节”问题与芥川龙之介发生论争。针对芥川龙之介提出“过于拘囿于奇诞警拔的情节”“情节的趣味性是没有艺术价值的”这类辩难,他坚称“抛开情节的生动有趣,就等于舍弃了小说这一形式所拥有的特权”,并重申对“变异奇趣之事与佞妄僭越之举”的喜爱(《饶舌录》53—55)。

刘呐鸥有每月阅读《改造》杂志的习惯,他对谷崎润一郎的文艺论点当不陌生。11 月4 日日记记载他阅读《改造》上谷崎润一郎的剧论,评价其“真有趣,不是饶舌,是利舌”(《刘呐鸥全集·日记集》690)。更早前在1 月10 日,他就在日记中写下谷崎文学的阅读心得:

谷崎润一郎的「日本に於けるクリップン事件」(《日本的克里平事件》),虽然不像是篇小说,但就趣味而言,是其他作家无法相较的。趣味的确是故事的要素之一,最能满足想听、想读的读者的好奇心,这就是故事所拥有的趣味。(48)

如果比较前述《饶舌录》中的观点,便会发现刘呐鸥此番言论实有所本,他应该对谷崎润一郎关于“小说须有趣味性才有艺术价值”的文艺观早有耳闻。《日本的克里平事件》(1927年)以轰动英国的克里平医生杀妻案为前引,讲述一桩发生在日本的性受虐狂杀妻案。“受虐狂杀人”的性变态情节,极有可能是触动刘呐鸥兴味的关键。此外,日记另有不少细节透露出他对变态性欲、荒唐古事的趣味偏好。5月8日日记中,他称《二十四史通俗演义》中“关于历史帝王及贼匪刑人之处,多是很好的变体性欲。献忠在蜀杀戮的一幕,真有人所意外之处。我想‘性欲及中国文艺’这个题目必定很有趣的”(302)。除刘呐鸥外,施蛰存在20年代后期的创作转向也颇具意味。以1929年发表的《鸠摩罗什》为起点,此后他陆续写出《将军底头》《石秀》等取材古事的小说。这些小说材料被抽空原旨并注入现代新意,人物的行为动机无一例外被置换为压抑性心理的作祟,其命运选择背后的崇高意旨也被彻底解构。此种创作上的转轨,恰也与谷崎润一郎的文艺观形成有意无意的呼应。

三、作为美之原型的女体

谷崎文学中还存在着官能美之升华的女体原型。除上文所提及的《富美子的脚》中那幅浮世绘里的女性外,《刺青》(1910年)和《青花》(1922 年)亦是对这一审美理念的阐发。《刺青》中的刺青师清吉将“画着古时暴君纣王的宠妃末喜的画”展示给胆怯且未经世事的女孩,由清吉的视角看去,“奇怪的是她的脸逐渐像妃子的脸。女孩从那里找到真正的‘自己’”(《刺青》17)。画中妃子是清吉眼中的理想女性,女孩则成为画中美人的现实实体。《青花》中的阿古里也是冈田眼中永恒女体的现实外化形态:

在思考阿古里这种事物时,他的脑海里就像魔术师喜欢使用的舞台场景那样,变成垂下漆黑的天鹅绒帷幕的暗室——然后在那个暗室的中央,立着一尊裸女的大理石像。虽然也不知道那个“女人”是否就是阿古里,不过他认为那就是阿古里。至少,他所爱着的阿古里,必须得是那个“女人”,必须得是脑海里的那尊雕像——它活过来在这个世上生活的就是阿古里。现在,和他一起并排走在山下町的外国人街上的她——透过她的肉体上正套着的宽松的法兰绒衣服,他可以看到她的原型,在心里描绘出在那衣服下面的“女人”的雕像。(《青花》208)

在冈田的凝视中,作为“事物”和“大理石像”存在的阿古里不具备生物的主体性,她只是一具无生命的女体雕像。在谷崎文学中,理想女体模型作为现实女性的原型,代表他对永恒的、崇高的女性美的极致渴求。有意味的是,男性虽用鉴赏物品的眼光将女体模型奉为至美之物,却也由之生发欲望。由此看来,理想女性可视作除变态性欲外,谷崎润一郎对极端美的追奉落实于创作的另一种具象表征。换言之,理想女性虽是官能美之升华,但并非就此脱离男性欲望投射而遁入精神美的领地,毋宁说她是男性欲望操控下的另一种女性形态。谷崎文学中的男性无一例外需要在现实中寻觅最合于理想模型的女性载体进行改造,并在想象中为其注入生动丰富的欲望品格,只有当现实女体与理想女体合而为一时,才能带来极致的官能享乐。而无论是理想女性原型,还是作为其载体的现实女体,都只是男性欲望投射的客体,她们是男性臆想中“崇高的肉体”,而非真正的“女人”。

受其影响,施蛰存、刘呐鸥和后继加入新感觉派的新晋小将穆时英都不同程度地化用过这一元素。施蛰存的《梅雨之夕》(1929年)中,同样出现一帧由铃木春信所画的题名为《夜雨宫诣美人图》(图二)的浮世绘。他不以中国古典诗画为参照,反将雨中偶遇的少女与浮世绘中的美人原型作比,尽管不能完全凿实为《富美子的脚》中那幅浮世绘的影响,但二者至少构成细节上的对话呼应。相较施蛰存,刘呐鸥和穆时英更深刻地受益于此种美学,其小说中频繁出现的女体塑像即是显证。刘呐鸥的《礼仪和卫生》(1931 年)中,特别安排一位名叫白然的女性作为人体模特置身男性目光之下,同时被奉上神坛的一幕。在怀揣“为看裸像而看裸像”心态的启明看来,白然是“全裸的雪白的女人像”,是以“无关心的品物”而非有生命的女性存在的。然而,启明对着白然的裸像很快就心生欲念。有意味的是,引起他欲望的与其说是“这绢一般的肌肤,和肉块的弹力味,不如说是透过了这骨肉的构成体,而用他的想象力所追逐到的,这有性命的肉体的主人的内容美”,于是启明“综合地想象着白然以前的近似颓唐的生活”,窥探着“她有形上的一切的秘密”(《礼仪和卫生》126—128)。另一篇《杀人未遂》(1934 年)中,以男性眼光看去,那位女职员“一向是一尊飘渺的无名塑像,没有温的血,没有神经中枢,没有触角,只有机械般无情热的躯壳而已”,使这名男性“对于她感到一种优雅崇高的爱着”。其后男性发现她私下里是一位尤物般的都会摩登女性,在他的意识中,她便“除掉了机械性的假面具,脱落了神圣的躯壳”,紧接着男性就试图侵犯她(《杀人未遂》198,199—200,204)。穆时英的创作亦不例外。《CRAVEN“A”》(1933年)中,那名叫余慧娴的女性与男性发生短暂关系时,被男性看作“妇女用品店橱窗里陈列的石膏模型”(《CRAVEN“A”》297)。《白金的女体塑像》(1934年)中,谢医师不但将女性视作“白金的塑像”,甚至一度因性欲高涨而神经错乱,将其与上帝混同一体并引为信仰:“主救我白金的塑像啊主救我白金的塑像啊主救我白金的塑像啊主救我白金的塑像啊主救我白金的塑像啊主救我……”(《白金的女体塑像》11)李欧梵认为,当医生诉诸祈祷时,他的内心独白就成了一连串片语的反复,标点的省略轻易地建立了一条平等置换链,使上帝和白金塑像在主人公激动的“意识”流里变得可以互换,仿佛那医生就是在向白金塑像祈祷一般。因此,这错置的向上帝的祈祷成了对白金女神的迷乱的膜拜。(李欧梵228)对女体的崇仰由此置换了上帝信仰并成为新的宗教。另值得一提的是,这篇小说的初版本《谢医师的疯症》(1933 年)中,谢医师对着这尊女体塑像不无一番猜度想象,他通过臆想女性活动在公安局、博览会会场、百货商店文具部柜台、黄包车等场景中,赋予她充满魅惑的品格,继而“一阵不洁的腻思直掩上心来”(《谢医师的疯症》253—254)。可以说,刘呐鸥和穆时英小说中男性膜拜的是女体塑像而非真实的女性,但女体塑像的肢体骨骼还不足以引发他们的欲望,只有当他们亲自为女体塑像注入情欲想象时,才足够引起无厌之性欲。由此看来,二人小说中男性对女体塑像的膜拜,以及女体塑像促发其欲望的方式,未尝不是吸纳了谷崎文学的精髓。

图三

除上文所及,与新感觉派同人私交甚好的徐霞村和郭建英笔下也都出现了女体模型。比如徐霞村的《MODERN GIRL》(1929 年)中的信子便是一座“有色的雕像”(《MODERN GIRL》409),郭建英的漫画《机械之魅力》(1934年)(图三)中也有一具机械女体。其中,郭建英的漫画与穆时英的小说还构成了文本呼应。漫画配文这样描述机械女体:“这里,没有人类之怨恨,悲愤和嫉妒。这里也没有人类特具的心理与情感上的一切病态和丑恶。这里才有一九三三年的尖端的感触!”(郭建英42)对比穆时英稍早前发表的《白金的女体塑像》,那位女病患也被视为“不能知道她的感情,不能知道她的生理构造,有着人的形态却没有人的性质和气味的一九三三年新的性欲对象啊!”(《白金的女体塑像》12)此种互文现象大概率是出自文友间的趣味投递,可知谷崎文学的审美意趣广泛流播于同人内部,且已内化为流派的整体创作基调。

四、施虐与受虐的交织转换

谷崎润一郎对极致美的追奉,造就其小说独特的人物架构——施虐的“妖女”和甘于受虐的男性。谷崎润一郎将“一切皆以美为强者,丑为弱者”的审美主张具体落实于两性世界,一方是作为美的象征的女性,另一方则是崇拜美、崇拜女性的男性。谷崎文学中的女性往往以娇妇、毒妇的面目出现,她们以美貌和肉体为特权,对崇拜自己的男性滥施淫威,肆意凌虐(齐珮131)。如此一来,男性对女性的情感态度便极为复杂。比如《阿才与巳之介》中巳之介对阿才的观感便是“战栗”“寒毛竖起”“心头发冷”和受其“魅惑”“眩晕失神”兼而有之:

巳之介小时候曾被哥哥善兵卫带去看江之岛,那时站在高高的深渊断崖上,远望着脚下绝壁处怒涛碰撞而迸碎的白泡,有种眩晕失神般的奇异战栗之感。而每次看到阿才的美貌时的感觉也正好与此相同,都会全身寒毛竖起,有种心头发冷的强烈悸动。痴儿的目光一触碰到阿才那双比深渊断崖更深幽、比碧绿波涛更鲜艳的眼睛,他就被魅惑得仿佛浑身的灵魂、精气什么的都被一点不剩地吸了进去。(《阿才与巳之介》49—50)

饶有意味的是,刘呐鸥前述有关“战栗和肉的沉醉”的说法,恰恰与谷崎润一郎笔下伴随着战栗的欲望体验不期而遇。刘呐鸥早在1926 年末就提出相关说法,阅读《近代情痴集》则是在次年3 月。鉴于西方唯美主义文学中也存在将女体美与恐怖体验关联的先例,他的此种说法可能并非单纯来自谷崎润一郎,但二者共处在唯美主义的影响链条上,能够一拍即合是毋庸置疑的。

尽管《富美子的脚》《阿才与巳之介》等篇中男性都为受虐方,但受虐与施虐实为一体两面,男性有时也会反转为施虐方。《日本的克里平事件》中,谷崎润一郎借叙述者之口阐明施虐与受虐的反转机制:

表面上,他们好像将他们的妻子、情妇当作女神一样崇拜,对她们的态度如同仰望暴君一般谦卑。而真相是,他们只是把女人当作满足他们特殊性欲的一个人偶、一个器具而已。[……]男人被诱惑逼到走投无路,心中的憎恨也逐渐累积,渐渐到了无计可施的地步,最终,除了用十分阴险的手段将对方除掉以外,别无他法。(《日本的克里平事件》205—206)

无论受虐还是施虐,实则都是男性中心主义的欲望想象,都指向官能的极端刺激和欢愉体验。《憎念》中的少爷“我”看到家中小伙计安太郎被善兵卫殴打时,内心生发了前所未有的舒畅感:

我看到安太郎被善兵卫殴打的场景,就被他手脚和脸部肌肉颤抖的样子所吸引,勾起一种像是听音乐般的心情。我忘掉了安太郎这一人格的存在,而只对他肉体的各个部分产生瞬间性的兴趣。(《憎念》9)

“我”在文末坦露憎恶和性欲互为一体的说法颇值得深味:“和‘恋爱’一样,‘憎恶’这种情感比道德或利害层面的原因具有更深层的根源。我在性欲开始出现之前,真的不知道有憎恶人这种事。”(13—14)证实与施虐欲相伴随的憎恶情绪,实与性欲的亢奋互为交缠,难分彼此。

施蛰存的《石秀》与《阿才与巳之介》《憎念》构成情节和理趣的呼应。石秀对杨雄之妻潘巧云及其丫鬟的感情,与巳之介对阿才的观感颇为相像,不外也交杂着迷眩与恐怖:

原来石秀的感情,在与这个美艳的丫鬟照面的一刹那顷,是与其说是迷眩,不如说是恐怖,更为恰当些。[……]不管她是丫鬟欤,潘巧云欤,又同时地在石秀的异常的视觉中被决断为剧毒和恐怖的原素了。[……]原来石秀好像在一刹那间觉得所有的美艳都就是恐怖雪亮的钢刀,寒光射眼,是美艳的,杀一个人,血花四溅,是美艳的,但同时也就得被称为恐怖[……](《石秀》106)

在石秀的臆想中,毒妇般的潘巧云对他构成精神施虐,他由此心生憎念,费尽心力证明潘巧云不忠的事实进而怂恿杨雄杀死其妻,石秀的行为与其说是出于兄弟义气,莫如说是与施虐欲相伴生的性欲在作祟。石秀由受虐方向施虐方的转变,也照应了谷崎文学中施虐与受虐的反转机制。当杨雄将潘巧云肢解时,被肢解的女性身体器官在石秀看来不啻一种“奇观”。他“一一的看着,每刻一刀,只觉得一阵爽快”,同时感叹着“分析下来,每一个肢体都是极美丽的”(123)。不难发现,《憎念》中的“我”和施蛰存笔下的石秀背地里使出离间计,看似都是因对被虐者的憎恶,但实际仅是为感官欲望的满足;二者在忘掉被虐者人格之存在,仅注目于肢体各部分的奇异之美的色情观瞻上也有异曲同工处。

相较施蛰存,刘呐鸥的创作中尽管并未出现明显的嗜虐情节,但这一癖好也刻印在他的阅读和生活体验中。受他赞许的张资平的《苔莉》,讲述克鸥与其表兄嫂苔莉之间超越伦理的爱恋,尤以对主人公性心理的直白剖露见长。克鸥对苔莉的爱欲心理就掺杂着变态嗜虐因子:“就这样的和她媾和,那末我们的爱只是微温的爱,我所感到的快感也只是微温的快感。要我们间的爱促进到腾沸点时非对她加以相当的虐待不可,要我们所感知的快感达到沸腾点,就要她在痛哭中把她紧紧的搂抱着和她接吻。”(《苔莉》59)在被他称赞的郁达夫的《过去》中,李白时幻想着女性“转起身来,也许狠命的在头上打我一下”(《过去》99),亦是嗜虐癖好不经意的流露。更有甚者,此种阅读体验在潜移默化中也会渗透进日常生活。且看5 月18 日日记中刘呐鸥对妻子的抱怨:

啊!结婚真是地狱的关门,我不知道女人竟然得笨呆到这个地步,中国的男子大都是おひとよし(好好先生),加了女人是傻呆的废物,越被她们的傻缠结。啊,我竟被她强奸,不知满足的人兽,妖精似的吸血鬼,那些东西除纵放性欲以外那知什么,那知爱的圆或是扁。那知道为了她自己得血,为她已经给人绝望。啊胀眼,眼掉动,足不支力。这样的东西不能再同情了,我若不害她,她要吃死我了。(《刘呐鸥全集·日记集》322)

刘呐鸥在日记中多次埋怨过妻子的不是,与其妻关系不佳是显见事实。不过,对妻子的嫌恶固然有之,但前述抱怨与其说是真实生活中的实际体验,倒不如说多有经文学加工后的夸张成分。他将妻子看成“人兽”“妖精”“吸血鬼”,自比为受到性虐待的一方,并极力渲染与性欲相缠结的恐怖情绪,未尝不是将谷崎文学的阅读体验带进了现实生活。而“我若不害她,她要吃死我了”这类念头,亦是出自施虐和受虐相互转化的逻辑。

余论:接受谷崎文学的限度

对谷崎文学的共同喜好不仅构成新感觉派聚合的向心力,更形塑了团体的创作路向,沉淀并内化为流派的基本气质。不过,新感觉派对唯美颓废元素的运用一贯较节制,呈现出接受的限度。以受谷崎文学影响最深的施蛰存为例,《在巴黎大戏院》中男性虽一度想将女性的手帕据为己有,但“太不雅了”“不能这样的卑下”的理性思索还是将他拉回现实世界并自行归还手帕,适时收束了病态漫想(《在巴黎大戏院》156);《石秀》中石秀虽沉溺于对潘巧云肢体的血腥观瞻,但对怂恿杨雄杀妻一事并不心安理得,他一度感到“好像曾经欺骗杨雄做了什么上当的事情似的,心里转觉得很歉仄了”(《石秀》123);《梅雨之夕》中男性对雨中偶遇的少女的种种色情误认,在到家那一刻便完全消散,惝恍中他又将背着先前来的妻子认作路边那位“倚在柜台上用嫉妒的眼光”打量着他和同行少女的女子,待到他走入灯下,从妻子的脸上却“再也找不出那个女子的幻影来”(《梅雨之夕》151)。再如穆时英的《谢医师的疯症》可被视作《白金的女体塑像》的前文本,前者中谢医师对女病患的感情始终在恐惧和眷恋间徘徊,甚至因无法控制欲念而几近失态;而在后者中,谢医师的色情幻想已大幅削减,他在迎娶一位青年孀妇后,生活重新步入常轨。又如刘呐鸥的《杀人未遂》采取嵌套式叙事结构,小说中出现两个叙述主体,即作为罪犯的“我”和作为辩护律师的“我”。小说先由作为罪犯的“我”自陈犯罪事件的始末,最大限度还原男性的变态性心理,继而在文末由辩护律师点明这是一份罪犯的自述,并以作为律师的“我”在听完这段自述后如噩梦初醒般地步出监房的举动收尾,使读者和叙述者都能从罪犯的色情狂想中及时抽离,由此造成一种间离效果。

综观而言,新感觉派对色情和怪诞元素的取用并不逾界,加之其对性心理的摹刻融入了自然主义文学和精神分析学的理性剖析,故而此种色情描写未溢出叙事秩序,也不至于堕入庸俗化泥沼。但仍值得警惕的是,颓废与否的界限本就十分微妙。能否以客观态度剖析生理爱欲而不至于滑入对官能快感的偏执,始终是一道摆在他们面前甚为严肃的命题。