面向粤港澳大湾区的校本劳动教育课程体系构建

——以广东实验中学荔湾学校第一小学部为例

◎易 敏

2022年4月,教育部印发《义务教育课程方案(2022年版)》,劳动教育正式从“综合实践活动”课程中独立出来。劳动教育主要以实践为主,并以劳动项目为课程实施的重要载体,全国各地情况差异较大,这要求学校要结合地方经济文化和学生生活实际开发和利用课程资源。学校位于粤港澳大湾区与岭南文化的核心区,如何统整在地资源、育人理念、办学特色、学生成长需求,构建充分体现粤港澳大湾区特色的劳动教育课程体系,成为学校发展的重要课题。

一、课程开发导向:在地文化与科技创新双驱动

纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区、粤港澳大湾区作为世界四大湾区,是世界经济的四大主体,对各地经济与社会发展具有标杆与引领作用。其中,前三个湾区的特点集中体现于科技引领、世界高水平大学集群,并最终以科技赋能教育,尤其是为劳动教育提供了强有力的支撑。例如,以“做中学”为理论基础的STEAM教育是美国旧金山开展劳动教育的重要途径,通过协作学习的方式深入具体的科学实践探究;美国卡耐基·梅隆大学机器人研究所研制了Arts&Bots,将艺术融入项目中,以增加其趣味性和创造性;东京湾区则通过SSH项目有效融合科学技术和劳动教育两大板块,东京工业大学附属科学技术高中组织学生动手实践自由创作机器人,并参与机器人竞赛,让学生在劳动探究过程中利用科学技术不断进行创新创造劳动等。

与之相类似,粤港澳大湾区作为世界第四大湾区,主要以城市功能、金融、航运、创新、经贸中心为建设中心。近年来,粤港澳大湾区的劳动教育呈现蓬勃发展的态势,主要体现为自上而下的政策驱动及自下而上的特色发展。

一是政策驱动。2019年,广州市出台全国第一个市级层面指导纲要《广州市中小学劳动教育指导纲要》,着力于课程课时开发和教学教研队伍建设,以及探索校外劳动教育新途径。[1]2022年1月,深圳市印发《深圳市教育局关于进一步加强大中小学劳动教育的实施意见》,着重开发系列劳动教育课程等工作目标,开展三年一个周期的劳动教育学科质量检测。[2]

二是特色发展。粤港澳大湾区由9大核心城市构成,各市因地制宜,劳动教育特色各异、差异发展。香港劳动教育重视学科融合,在STEAM教育、环境教育上尤为凸显。如善堂余近卿中学选取校园一角作为养鱼和种菜的实验基地,师生共同建设鱼菜共生系统。澳门劳动教育结合区域产业特色,偏重服务性劳动课程。政府高度重视劳动教育,加大推进力度,各地呈现不同的典型性研究案例。例如,广州荔湾区沙面小学开设“金字塔式”创客教育融合课程[3];北京师范大学南山附属学校建立以“水下机器人实践”为主题的劳动技能实验室,利用水下机器人创新技术开展水下作业[4]等,组织学生开展“智慧家庭温室”项目,突破我国传统农耕技术,开创无土栽培的新型种植技术等[5]。

科技引领与高校集群为劳动教育提供了最有利的成长土壤,粤港澳大湾区最大的特点便是科技引领与岭南文化。其中,岭南文化集中体现在粤语及与生活紧密相关的“衣”“食”“住”“行”四大板块。科技引领与岭南文化成为本区域劳动教育便捷又极具教育价值的双驱动引擎。

二、课程建设理念:生活化与体系化融合创生

近年来,劳动教育发展迅猛,然而,校本劳动教育课程构建仍不够成熟。主要表现在:第一,劳动教育课程缺乏体系构建,多为独立成章的主题式课程;第二,课程内容尽管注重基于区域传统文化,但与学生实际生活相差甚远,深度不足;第三,课程实施方式融合性不足,尤其高科技与劳动教育融合度低,校企联动较少;第四,劳动评价不足,基于劳动素养的评价更少,评价多集中于学生的基本生活技能等方面。对此,有学者提出劳动教育课程体系构建的趋势:一是构建形成具有社会主义教育性质的、符合学生实际与教育实际的、适应新时代生产力与生产关系的一体化劳动教育课程体系[6];二是构建劳动与其他学科融合共生的课程体系[7];三是进行独立的劳动教育校本课程开发。可见,劳动教育课程的体系化构建、跨学科劳动教育课程的实践创新、校本劳动教育课程的开发,可说是当下劳动教育亟需解决的三大问题。

基于已有研究,面向粤港澳大湾区的校本劳动教育课程开发在理念层面强调生活化与体系化双融合,力求克服以上不足,凸显思维能力培养及粤港澳大湾区的资源优势与战略定位,培养面向未来的具有“文化自信、敢为人先、实践创新”等广东精神的未来人才。中共中央、国务院联合下发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出,要“坚定文化自信,粤港澳大湾区以建成‘国际科技创新中心’‘人文湾区’等作为自身目标定位,发挥粤港澳地域相近、文脉相亲的优势,共同推进中华优秀传统文化传承发展”。因此,作为粤港澳大湾区与岭南文化核心城市的核心城区学校,其劳动教育课程开发自当立足湾区资源优势,探索二者的融合创生:力求让科技创新融入实践探究课程,让岭南文化成功植入育人体系,开发具有粤港澳大湾区特色的劳动教育课程体系,构建体现中华优秀传统品质和创新创造能力的小学生劳动素养评价体系。深度根植粤港澳大湾区生动的优秀传统文化和科技创新生活,培养具有文化自信、国家认同、面向未来的一代新人,也为湾区教育乃至全国劳动教育发展提供可借鉴的范式。

三、课程架构实施:深度融合与样态多元并重

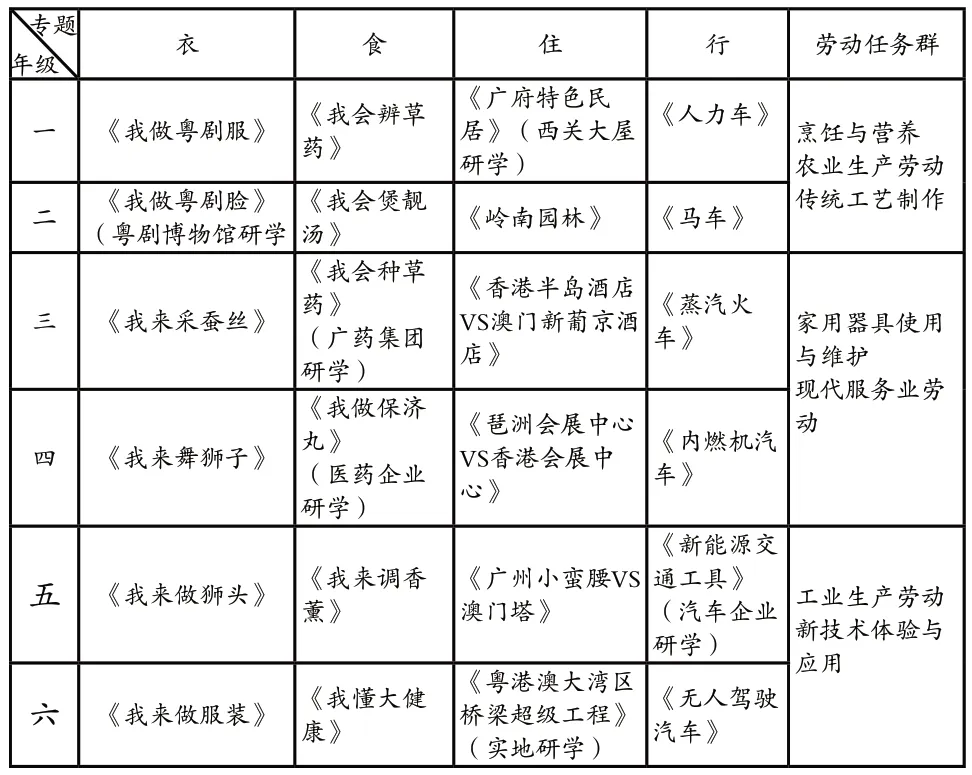

面向粤港澳大湾区的校本劳动教育课程建设立足湾区地域特色,依托岭南文化及高新企业等在地资源,将“日常生活性劳动、生产性劳动、服务性劳动”三大板块分解为“衣、食、住、行”四大主题,每个大主题细化为六大项目,并将十大任务群内容渗入各个主题与项目之中,着力建构以“传统+现代”“文化+科技”为特色,校家社一体化协同的劳动课程框架(见图1)。

图1 面向粤港澳大湾区劳动教育课程框架

其一,内容选择注重深度融合。2022年,粤港澳大湾区共有24家企业上榜《财富》世界500强,涉及电子和电子元器件、制造业、互联网和通讯、家电、银行与金融、生物医药、基础建设、房地产等多个领域。其与“衣、食、住、行”息息相关,学校就此展开的前期实地调研显示,许多企业有意助力大湾区基础教育发展。由此,学校充分挖掘体现岭南文化特色的岭南园林、岭南建筑、粤剧、岭南饮食等文化要素的育人价值,结合湾区生物医药、新能源车、华为等高科技企业教育资源,充分利用广药集团等地方特色企业、港珠澳大桥等地域现代建筑,开发课程内容,推进在地资源与学校教育的高度融合与统一(见表1)。

表1 面向粤港澳大湾区小学劳动教育课程内容

这一劳动教育课程内容建构横纵交错,横向以“衣”“食”“住”“行”四大主线贯穿各年级劳动教育学习主题,将德育与劳育充分融合,循着“知”“情”“意”“行”的规律,推进学生从劳动观念、劳动技能、劳动习惯和品质到劳动精神,形成劳动素养;纵向根据新课程标准不同学段的目标与要求,设计难度逐级提升的任务群,引导学生从“原始与简单劳动”向“复杂劳动”“创造性劳动”逐年进阶。据此,以多维度、多元化、多模态的策略实施,实现课程内容逐级推进。

其二,课程实施样态多元。这一劳动教育课程以岭南文化与现代科技为主线,创设独立课程、融合课程、主题活动及PBL项目式活动等多种形式。独立课程指基于国家课标的纯劳动教育课程,融合课程指融于语数英等其他学科,以培养学生劳动能力与劳动品质为导向的课程,主题活动则是基于学生日常生活能力与素养培养的活动课程,PBL项目式活动是指以劳动素养为育人目标的跨学科课程。

课程实施采用“N+3+1”模式。“N”是指运用多种方法与多种教学策略与手段。“3”是指“生产性劳动”“服务性劳动”“日常生活劳动”等3类劳动教育课程。“1”是指学生解决问题的能力,也是课程最核心的育人效果的显化。在课程实施过程中,学校鼓励采用多维度结合、多元化形态、多模态方式等实施策略。多维度结合即课内与课下、校内与校外、家庭与社会相结合;多元化形态即采用独立的劳动教育课程、学科融合类劳动教育课程、阶段性系列化主题式劳动教育活动、PBL项目式学习类劳动教育活动;多模态方式包括劳动教育活动手册、劳动教育产品、劳动教育资料等。

四、课程评价创新:注重素养指标分解与评价工具开发

体现实施过程的表现性评价要与能力达标考核的终结性评价相结合,为此,学校创新性地开发劳动素养导向的“劳动银行”评价方式,建构了劳动素养、劳动素养评价指标、劳动评价工具一体化的评价体系(见图2)。其中,劳动币是推动劳动银行流通实施的主要手段之一。

图2 基于“劳动银行”的小学生劳动素养评价体系

其一,分解劳动素养评价指标。从小学生劳动素养养成的视角构建评价体系,而不仅仅是从劳动技能角度进行评价。劳动评价表的一级指标由“价值观”“必备品格”“关键能力”三个要素构成。二级指标由9个指标构成,其中“价值观”分解为“热爱劳动”“热爱生活”“文化认同”,“必备品格”分解为“诚实守信”“敢为人先”“坚持不懈”,“关键能力”分解为“生活自理”“团队协作”“实践创新”。二级指标中的“文化认同”“坚持不懈”“实践创新”等体现广东精神和湾区特色。一二级指标主要侧重于学生的劳动观与劳动品质的评价。专题素养评价与综合素养评价融合劳动观念、劳动品格、劳动技能,将评价的三级指标融入其中,并与校本劳动教育课程相呼应,让学生的劳动教育技能得到切实的评价,让学生的劳动教育评价的可操作性与校本特色相结合。

其二,开发劳动素养评价工具。采用劳动币、劳动存折、专题素养评价单和综合素养评价单等评价工具,通过多模态的评价方式构建基于“劳动银行”的劳动素养评价体系。学校采用一专题一评价,一学期一评价的方式,既可保证学生的劳动量,也可将学生的生活技能评价显性化体现。专题素养评价单体现评价的过程性,综合素养评价单对劳动能力是否达标进行考核,体现评价的终结性。

劳动教育与德育在育人价值上有高度统一性,对劳动素养和品格的塑造亦遵循“知情意行”的育人规律。以粤港澳大湾区为依托,实现劳动教育与区域资源的高黏合性,从湾区岭南文化与科技引领特点构建劳动教育课程,契合传统与现代、文化与科技、传承与创新等未来人才培养的需要,这也是学校为粤港澳大湾区引领经济与社会发展做出教育的应尽之义。