创伤患儿照顾者支持需求质性研究的系统评价

邓馨悦,李虹霖,朱 丹,陈雨珊

1.武汉科技大学医学院,湖北430065;2.华中科技大学同济医学院附属同济医院

创伤是指机械力作用于人体后所造成的机体结构完整性的破坏和功能障碍[1]。按照《国际疾病分类》第10版( ICD-10),根据高发因素将致伤原因分为跌倒伤、道路交通伤、高处坠落伤、机械锐器伤、呼吸道异物致伤、烧烫伤、其他伤等[2]。据世界卫生组织(WHO)统计,全球约10%的死亡和16%的致残病例因创伤所致[1]。而儿童因认知不足,极易受到创伤的威胁[3]。美国一项研究报告了38%的儿童死亡是由意外伤害引起的[4]。据估计,在中国每年约有35万例0~14岁的儿童在事故中受伤[5]。近年来,国内关于患儿支持需求的质性研究尚集中于慢性疾病群体,对儿童创伤的研究较少,且目前无相关的系统评价。本研究旨在通过Meta整合,系统评价国内外创伤患儿照顾者支持需求,以期为我国更好地制定符合创伤患儿照护方案提供科学依据。

1 资料与方法

1.1 文献检索策略

计算机检索PubMed、EMbase、Web of Science、the Cochrane Library、MedLine、EBSCO、中国知网、万方数据库、中国生物医学文献数据库、维普数据库中关于创伤患儿家庭需求的质性研究,检索时限为建库至2023年3月。英文检索词为:traumatic/traffic accident injury/intentional injury/fall injury,children/pediatric/adolescent/ child,caregivers/relatives/parents/family,experience/demand/feeling,qualitative research/ground theory/phenomenology/interview/ethnography;中文检索词为:创伤/车祸伤/意外伤/坠落伤,儿童/患儿/青少年,照顾者/亲属/父母/家庭,体验/需求/感受,质性研究/扎根理论/现象学/访谈/民族志。

1.2 文献纳入与排除标准

纳入标准:1)研究对象为创伤患儿(年龄<15岁)的主要照顾者(亲属或家属),年龄≥18岁;2)患儿均为机械、交通、意外伤害等原因导致的创伤;3)感兴趣的现象:创伤患儿家庭需求、经历、感受、体验、期望等;4)研究设计为质性研究(现象学研究、扎根理论、描述性质性研究等)。排除标准:1)重复文献;2)无法获取全文的文献和非研究型论文;3)质性研究原始数据不全;4)非中文或非英文文献。

1.3 文献筛选和资料提取

由2名经过质性研究培训的研究者,按照文献纳入、排除标准独立进行文献筛选及资料提取,最后进行交叉核对,遇到分歧时,通过请第3名研究者进行协助判断。资料提取内容包括作者、年份、国家(地区)、研究对象、研究方法、研究内容、主要结果等。

1.4 文献质量评价

由2名研究者按照澳大利亚乔安娜布里格斯研究所(Joanna Briggs Institute,JBI)循证卫生保健中心质性研究质量评价标准(2016)[6]对纳入文献的方法学进行文献质量评价。该标准的评价内容共10项,每项均以“是”“否”“不清楚”进行评价,纳入文献质量按照A级、B级、C级进行分类,A级最高,C级最低。评价结果不一致时进行讨论或请第3名研究者协助裁决,最终纳入文献质量等级为A级、B级的研究。

1.5 资料分析方法

采用汇集性整合方法[6]进行结果整合,该方法适合对不同类型的质性研究结果进行分析。由2名研究者在充分理解各质性研究哲学思想和方法论的前提下,通过反复阅读纳入的质性研究结果,对每个原始研究结果进行反复分析、解释,将相似结果归纳重组,形成新的类别,最终将类别整合成新的结果。

2 结果

2.1 文献检索结果

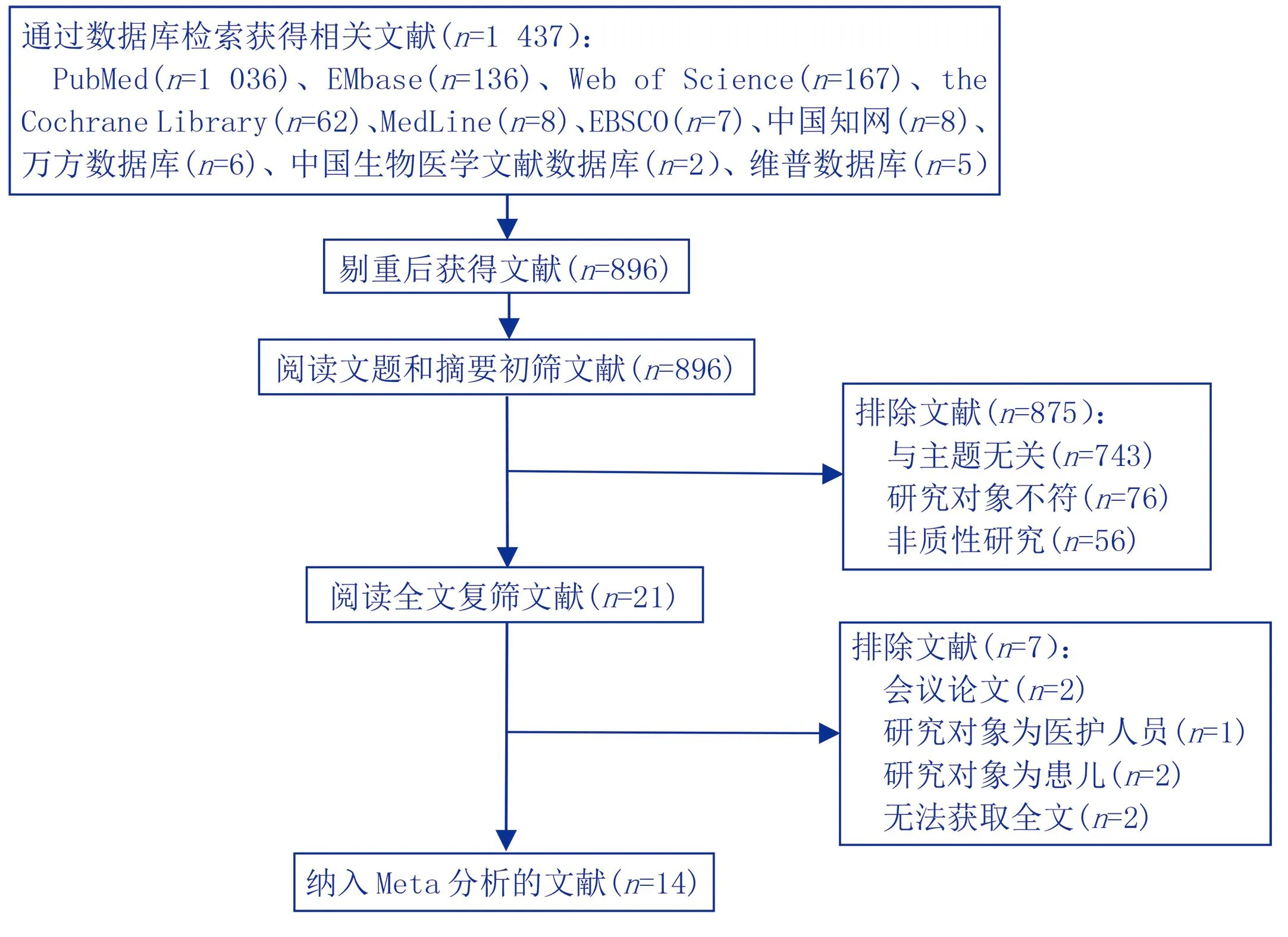

初筛获得相关文献1 437篇,剔除重复文献后为896篇,初筛后为21篇,阅读全文后最终纳入14篇文献[7-20]。其中,7篇为现象学研究,6篇为描述性研究,1篇为扎根理论研究。文献检索及筛选流程及结果见图1。

图1 文献筛选流程及结果

2.2 纳入研究的基本特征与方法学质量评价结果(见表1、表2)

2.3 Meta整合结果

研究者从纳入的14项研究项目中,共提炼出56个研究结果,将相似结果组合概括成9个新的类别,形成4个整合结果。整合结果结构见图2。

图2 整合结果结构图

2.3.1 整合结果1:信息需求

2.3.1.1 类别1:渴望获取知识

照顾者需要了解足够的信息(“信息很少,无论是在处理伤口之前还是之后”[16]),以获取对疾病正确的认识(“我真的不想做手术,但手术对我来说是最好的选择”[18])。为避免受负面信息影响,产生焦虑(有时在互联网上搜索,会看到一些让我担心的东西[7])。

2.3.1.2 类别2:保持有效沟通

沟通不畅是负性情绪的一个重要相关因素(“我记得第一次见面时,我很生气”[15])。医护人员在交谈中应避免使用医学术语(“我不明白他们在说什么,也不知道接下来要做什么”[13]),给予照顾者更多同理心(“那是母亲与母亲说话,而不是医生和患儿说话”[14]),更利于患儿治疗、促进康复(“当准备去手术时,他很放松”[7])。

2.3.2 整合结果2:心理支持需求

2.3.2.1 类别3:满足基本生活

照顾者常因繁重的护理工作,而忽略自己的基本需求(“有些时候我吃得很少”[12])。渴望得到短暂的休息(“这不需要很长时间,即使只有15 min”[16]),由工作人员(“我通常对护士说,我需要出去一会”[10])或者家庭团队代替照看孩子(“姐姐和母亲减轻了我的负担”[10]),有私人时间满足个人需求(“我真的很想有时间洗澡”[16])。

2.3.2.2 类别4:调节负性情绪

患儿发生创伤事件后,照顾者常出现自责(“这是我造成的,我真的很难将自己完全解脱出来”[10])(也许对他来说我不是个好妈妈[19])、焦虑[“当我们离开重症监护病房(ICU)时,我真的感到不安”[11]]、无法接受(“我不喜欢它毁了他的容貌”[9])、恐惧(“我变得害怕”[20])的心理表现。

2.3.3 整合结果3:社会支持需求

2.3.3.1 类别5:提供经济支持

对于照顾者为父母的家庭,无法正常工作,加上高额的医疗费用,经济负担成为最主要的压力来源(这里的费用每天都在增加,而我们还有房贷要还[10])。照顾者渴望得到经济支持(如果我有钱,我想带我的孩子去看更专业的医生[20]),让患儿得到更好的治疗。

2.3.3.2 类别6:给予社会援助

创伤患儿家庭除接受医疗诊治外,还将面临法律诉讼(上法庭为孩子而战[15])、创伤应激(我们需要一个创伤应激综合征障碍的求助热线[19])等难题,照顾者渴望得到社会援助(希望有更多的儿童保护服务[15]),帮助他们摆脱困境。

2.3.4 整合结果4:延续护理需求

2.3.4.1 类别7:家庭护理需求

创伤患儿由医院过渡到家庭易出现环境不适应(他更喜欢住院[9])的情况,照顾者也因独立照顾而感到无助(当我们回到家我不知道该怎么办[13])、担忧(回家突然变得不安全了[9])。因此,照顾者除自己找到解决方案外(我们给他买了一辆代步车,让他能走出屋子晒晒太阳[9]),还渴望获得医护人员的帮助(我们可以为任何事情打电话,不管这些问题多么小[9])、家庭成员的支持(我的姐姐和母亲给了我巨大的帮助,尽力减轻我的负担[10])以及同伴之间的共情(与经历过类似情况的父母交谈,让我感觉我并不孤单[12])。

2.3.4.2 类别8:社区护理需求

创伤患儿后续需要接受漫长的康复治疗,对照顾者及患儿易造成通勤压力(去专科医院需要2 h的车程[12])。社区具有距离的优势(我很高兴能在家附近的社区医院接受理疗和换药[13]),在患儿的康复中扮演着极其重要的角色(至关重要……这是一条生命线[17])。照顾者认为社区医护应强化专业知识培训(希望有更多的乡村护士能够接受烧伤伤口换药的培训[13]),增加与医院的联动(社区和医院之间提前做好协调,可以让我们的就诊更轻松[9]),开展入户诊疗服务(如果可以来家里换绷带,而不是我一直带着孩子去医院,那会更方便[13])。

2.3.4.3 类别9:学校护理需求

创伤患儿由医院过渡到学校,会出现易疲劳(有时她会打电话,让我早点去接她,因为她真的累了[17])、失落(他不能接受自己阅读速度变得很慢[14])、孤独(她和朋友闹翻了,因为她们都在取笑她[14])等身体和心理变化,照顾者期望学校以及教育者能够增强对患儿所患疾病的认识(我希望老师能够看下孩子的病历[8]),理解并安慰患儿(学校安排社工去看望他,同他交谈[20]),帮助患儿尽快适应学校环境(她希望自己能像以前一样在学校表演[17])。

3 讨论

3.1 重视照顾者身心困扰,加强心理、信息支持

3.1.1 提供心理支持

本研究发现,由于手术创伤、发病急促、经验缺乏、经济负担重等多种原因,受访者不仅遭受躯体症状的困扰,如睡眠不足、疲劳、视物模糊等;心理压力也伴随产生,表现为不同程度的焦虑、自责、恐惧、逃避等[12-13,19-20]。研究指出,照顾者的积极感受对降低患儿创伤应激综合征发生率具有重要影响[21]。Rayner等[22]的研究结果显示,重视照顾者心理状况,并实施有效心理干预,有助于提高照顾者及创伤患儿的生活质量,改善患儿的康复环境。因此,建议医护人员保持与照顾者的有效沟通,关注照顾者负性情绪,提供情感支持与干预,帮助照顾者积极应对生活困难,提高创伤患儿照护质量。

3.1.2 强化信息支持

创伤患儿因肢体功能受损,出院后需反复进行康复治疗。患儿在院期间及出院后的多项护理措施均由照顾者配合完成,直接照顾者对相关知识的理解和认识直接影响患儿的预后及生活质量。本研究发现,照顾者渴望了解疾病相关信息,在一定程度上可缓解对预后的不安和未来的不确定感[7,10,13-15]。McCarthy等[23]分析了同一研究样本,强调了满足父母的信息需求在降低创伤后应激水平方面具有重要作用,与本研究结果一致。因此,根据实际照护需求和场景,应制定个性化照顾信息支持。首先,医护人员应加强与照顾者的沟通,减少因不确定性而产生的担忧和焦虑,增强对治疗以及康复效果的信心[7]。其次,利用互联网+开展健康指导、术后康复、饮食管理等知识培训,为创伤患儿以及照顾者提供更加个性化、便捷化的医疗服务,不仅大幅降低医护人员的工作量,同时也为照顾者提供有价值的医疗信息,提升照顾者的护理能力,促进患儿康复[24]。

3.2 构建社会支持系统,完善出院延伸服务

3.2.1 加强社会支持力度

本研究发现,由于经济负担、照护压力、角色适应冲突等多种因素,受访者无法及时调整负性情绪,为患儿提供高质量的照护。本研究中,1例受访者因经济压力暂缓了患儿的康复治疗;一半以上受访者提到为照顾患儿暂停工作,进一步加重了受访者的家庭经济负担,加重其身心压力。Carmassi等[25]研究结果显示,照顾者在面对患儿遭受严重创伤时,将承受巨大且复杂的压力,与本研究结果相似。研究指出,满足照顾者的支持需求,如提供经济帮扶、心理健康指导、教育和职业规划等,都与减少照顾者情绪困扰直接关联,在预防创伤后应激障碍方面发挥着重要作用[26]。因此,医护人员应积极调动社会资源,发挥资金救助支持作用,从而降低照顾者经济负担;与照顾者积极交流,发掘负性情绪的积极意义;强化情感依靠,引导其乐观应对。

3.2.2 完善出院延续护理

从本研究结果可知,创伤患儿由医院过渡到家庭时,存在出院准备不足、家庭照护知识缺乏、社区与学校衔接欠佳等问题。因此,延续护理阶段医护人员应加强对创伤患儿及其照顾者的过渡期支持,包括对社区的转诊协调、制定后续康复计划、线上家庭护理指导、定期入户随访等,以确保患儿得到科学、连续、周全的照护,促进预后并降低医疗成本[27]。

4 小结

本研究通过质性研究的系统评价,全面阐释了创伤患儿照顾者支持需求,旨在建议医护人员及社会关注对创伤患儿照顾者照护体验和需求,及时给予医疗信息、情感和社会支持,并完善出院延续护理,引导其更好地适应角色转变,进一步提高患儿的生存质量,帮助患儿更好地回归社会。由于本研究纳入文献来自不同国家,且只纳入英文文献,在患儿的病情程度、阶段及照顾者价值观、文化背景等方面存在差异性,可能会影响最后结果的诠释。未来可探索我国创伤患儿照顾者照护体验及需求,为照顾者今后构建个性化照护计划提供依据和实践意义。