被铲去的姓名:从书籍循环看《文公先生资治通鉴纲目》

【摘要】《文公先生资治通鉴纲目》是产生于明代初期的一部集注性质的《資治通鉴纲目》读本,由出版人刘剡和建阳县令张光启合作,完成编辑出版。由于张光启在宣德年间赞助出版的《剪灯余话》在明正统年间成为禁书,张氏赞助的其他书籍也不得不做处理,他的姓名在其他书板中被铲去,《文公先生资治通鉴纲目》即其中之一。传世《文公先生资治通鉴纲目》多为后印本,序跋文献缺失、编纂者姓名有阙,不仅剞劂年月令人困惑,诸人的历史贡献也被湮没。

【关键词】《文公先生资治通鉴纲目》赞助人张光启书籍循环

传统中国的学术,有述有作,由此造就了精彩纷呈的书籍世界。作者述者,各有其源流。通过书籍,生活得以充实,历史得以延续,文化得以传承。自版刻制作书籍盛行以来,述作之书更为繁盛。就出版史而言,明代为一高峰,述作者层出不穷,而以著述为主体的知识生产成为一种专业的技艺,数代人以此为业,为时人提供了多样且丰富的读本,为后人提供了珍稀且繁富的善本。对这些存世的珍善典册展开调查,梳理述作者的历史则是版本目录学研究者的责任。自宋至明,福建建阳地区为出版重镇,士人学者、书林坊刻、政府官僚、热心读者共同构筑一编纂、刊刻和流布的古今典籍的书籍网络。书籍于他们而言,是他们生活世界的社会经济资源和文化资本;书籍于我们而言,是我们观察历史世界的依凭和学术考证的基础。因此,一部古籍是一部人的历史,也是一个书籍循环的乐章。本文试图以明宣德年间编刊的《文公先生资治通鉴纲目》(以下简称“《文公纲目》”)为例,对此加以揭示。

《文公纲目》是《资治通鉴纲目》诸多版本中较为重要的一部。它由生活在明永乐至成化年间的福建民间学者刘剡(约1384—约1454)与建阳县令张光启合作编辑,由建阳刘氏书坊刊行。它汇集了宋元明诸家对朱子《资治通鉴纲目》的著述,开启了集注类《纲目》版本样例,对明代史学书籍世界的动向有标杆性意义,是一部具有特殊的版本学意义的古籍善本。樊长远博士《美国芝加哥大学图书馆藏中文古籍善本书志·史部》(国家图书馆出版社2022年版,以下简称《樊志》)介绍了芝大藏明刻本《文公纲目》五十九卷,为我们了解该书的存藏情况和该书的版本价值提供了较为细致的导引信息。芝大藏本为坊间仿照宣德间刘宽裕本之刻本。何以定该书为明刻本?又何以认定为仿宣德时刘宽裕本之再刻?刘宽裕本又有何种版本价值?为何该书卷端铲去了编刊者的姓氏?在书志提要的体例约束之下,《樊志》给出了简明扼要的论述,并对相关的版本学问题进行了辨析。由于《资治通鉴纲目》的明代版本情况极其复杂,我们有必要基于《樊志》和既有研究从书籍史的视角对该书进行版本学的研讨,并从这部书在明代的编纂、刊刻、流传等情况略窥明代书籍制作的图景,以此拓展书籍循环的理论。

一、《资治通鉴纲目》传本

有明一代,特重朱子之学。朱子之书为士林所重,对其进行加工整理,以满足学者需要就成为一时出版业的重要选题。一方面,朱子编刊的各种著作成为士人的必读教材,从《四书章句集注》《小学》《诗集传》到《资治通鉴纲目》等,皆以官方定本的形式广泛发行,成为知识人的基础读物;另一方面,朱子后学的著作也因附庸于朱子、羽翼朱子学,得到了书林的关注。两者的合流,形成了明代朱子之书的多样面貌。比如,《资治通鉴纲目》被视为万世史法、史家准绳,上自皇室宗亲教育,下至士庶传习,皆有它之身影,但至少从宣德正统以后,读者所见的《资治通鉴纲目》就有内容不同、版本各异的书本。对古籍版本研究而言,此书的明代版本情况并不明晰,由此也导致了对若干历史问题的误解。

在宋元版《资治通鉴纲目》仍有多部存世的情况下,一部明刻本的价值何在?

要说明其价值,首先需要对其版本情况予以说明。因一个时代的版刻是在那个特定时代中生活的人民的知识生产,所反映的更多是那个时代的知识图景。判断一部书的版本,有助于我们了解那个时代的精神。就版本学而言,从天禄馆臣开始,王国维、王重民、屈万里、严文儒等先后对此书的版刻情形有所论说,但论说并不意味着问题的解决,相反这些论说提示我们需要对这部书做更为深入的版本调查,并对前人的研究予以拓展。比如,从赞助人制度来看,明代书坊编纂刻印的教学类书籍多由各级政府主官充任赞助者。赞助人享有撰写序跋、署名等权利,同时也对书籍的内容做责任的担保。他们的序跋往往声称该书由他们委托书坊刊刻,我们也容易将这种赞助人的制度理解为受托制度,即书坊是被动承担政府出版项目。实际上,很多书坊拥有专业的编纂队伍和刻书工匠,他们世代编书刻书,形成了自身的特色。他们的教材类的书籍出版活动,更多是主动寻求赞助以确保所出版的书籍能够在教学市场发行。张丽娟注意到慎独斋与建阳县知县之间有密切的合作关系,区玉、费愚委托刘氏刊《群书考索》、戚雄委托刻《十七史详节》、佘以能委托刻《资治通鉴纲目》,建宁府知府张文麟委托刻《史记》《十七史详节》,邵武府同知邹武委托刻《礼记集说》《群书考索》《史记》《文献通考》等,可见刘氏与地方政府有着密切的合作关系。张氏认为,士子常用且必读书,由地方政府出面组织人员校订,而刊刻事宜则由专业的书坊完成。事实上,建阳京兆刘氏家族从刘剡开始就一直与当地主政官员进行了密切的学术合作。建阳刘氏书坊的学术类书籍的编纂出版是明代刻书赞助人制度的典型案例,《文公纲目》就是其一。

《文公纲目》是朱子《资治通鉴纲目》尊称,朱子此书是对司马光(1019—1086)著作的述作。司马光著作很多,其中《资治通鉴》二百九十四卷、《通鉴考异》三十卷、《通鉴目录》三十卷等是史学名著。至于明代科举,“其表题专出唐宋策题,兼问古今,人自不得不读《通鉴》矣”。王夫之(1619—1692)说:“鉴之明,通之也广,资之也深,人自取之,而治身治世,肆应而不穷。”直到晚清,学者仍坚持“宜读《通鉴》。史学须渐次为之,亦须穷年累月。若欲通知历朝大势,莫如《资治通鉴》及《续通鉴》”(张之洞《氱轩语》),“上起三国,下终五季,弃编年而行纪传,史体偏缺者五百余年,至宋司马氏光始有《通鉴》之作,而后史家二体到今两行。坠绪复续,厥功伟哉”(浦起龙《史通通释·古今正史篇》),“古来以修史为终身事业,又确有贡献的人,汉朝只有一个司马迁,宋朝也只有一个司马光。”这就是以《资治通鉴》及相关著述、评论为中心的“通鉴之学”。朱熹依据《资治通鉴》作《资治通鉴纲目》五十九卷,大书为纲,分注为目,仿《春秋》的笔法删述历史典籍,吸引众多学者研析辨证,形成“纲鉴”之学。学者以为:“元人服膺朱学,以是书褒善贬恶,踵事《春秋》,尊信无两,如遂昌尹起莘之《发明》,永新刘友益之《书法》,皆尽心于纲之研究,为之疏通其义旨,即有疑义,亦必委曲以通其说。”“这种纲鉴体的历史课本,集封建思想之大成,影响于中国社会,至为深远。”独木不成林,单独一部书也不成其为学。在一部书的影响之下,形成服膺之潮,大量出版物问世,人人皆知,人尽可读,《文公纲目》即此潮流的先导者之一。但近代以来,通鉴之学盛行于世,而纲鉴之学晦暗不明,章太炎谓:“《纲目》则晦庵自视亦不甚重。尊《纲目》为圣者,村学究之见耳。编年之史,较正史为扼要。后有作者,只可效法《通鉴》,不可效法《纲目》,此不易之理也。”如此一来,《纲目》之书,也就被史学界所驱逐,只剩下版本学家在宋元版范围里面对它有点兴趣罢了。在当代,《资治通鉴》一书有多种点校整理本,明末清初时王夫之《读通鉴论》作为一代名著也是如此,而《纲目》通行整理本问世颇晚,所以时至今日,《资治通鉴纲目》一书的版本情况研究者寥寥,与明清时期的纲鉴之书的盛况形成了强烈反差。

从历史来看,《纲目》本为《通鉴》之附庸,但由附庸而蔚为大国是明代的知识景观。左桂秋曾以《中国古籍善本书目》为基础而作《宋至清代通鉴学著作刊刻略览》之调查,发现宋人的通鉴著述,如司马光《资治通鉴》《资治通鉴目录》《资治通鉴考异》、刘恕(1032—1078)《资治通鉴外纪》、江贽(1045—1117)《少微通鉴节要》、史炤(约1092—约1161)《资治通鉴释文》、李焘(1115—1184)《通鉴博议》、沈枢(生活于1127—1194年间)《通鉴总类》、尹起莘(生活于1195—1264年间)《通鉴纲目发明》、金履祥(1232—1303)《通鉴前编》、王应麟(1223—1296)《通鉴地理通释》《通鉴答问》,元胡三省(1230—1302)《通监释文辩误》、刘友益(1248—1332)《资治通鉴纲目书法》、曾先之(生活于1240—1330年间)《历代十八史略》、王幼学(1275—1368)《通鉴纲目集览》等皆有明代人所制作的多种刻本,部分重要书籍以增订、续补、批点、集成等不同形式重新改编出版,可見明代人对这部书的重视。明代人的通鉴类著述颇夥,至今仍存有其书的善本超过110种。与《文公纲目》相关且有刘剡、张光启署名的就有三种,即署名刘剡辑、张光启订正的《资治通鉴节要续编》,署名张光启的《四明先生续资治通鉴节要》,以及署名刘剡的《四明先生高明大字续资治通鉴节要》的多种版本。这表明刘剡与张光启二人有续订《资治通鉴》的成果,而据多篇序跋文献显示《文公纲目》是刘剡与张光启合作的成果,可见他们曾为《资治通鉴纲目》的传播起到了重要作用。

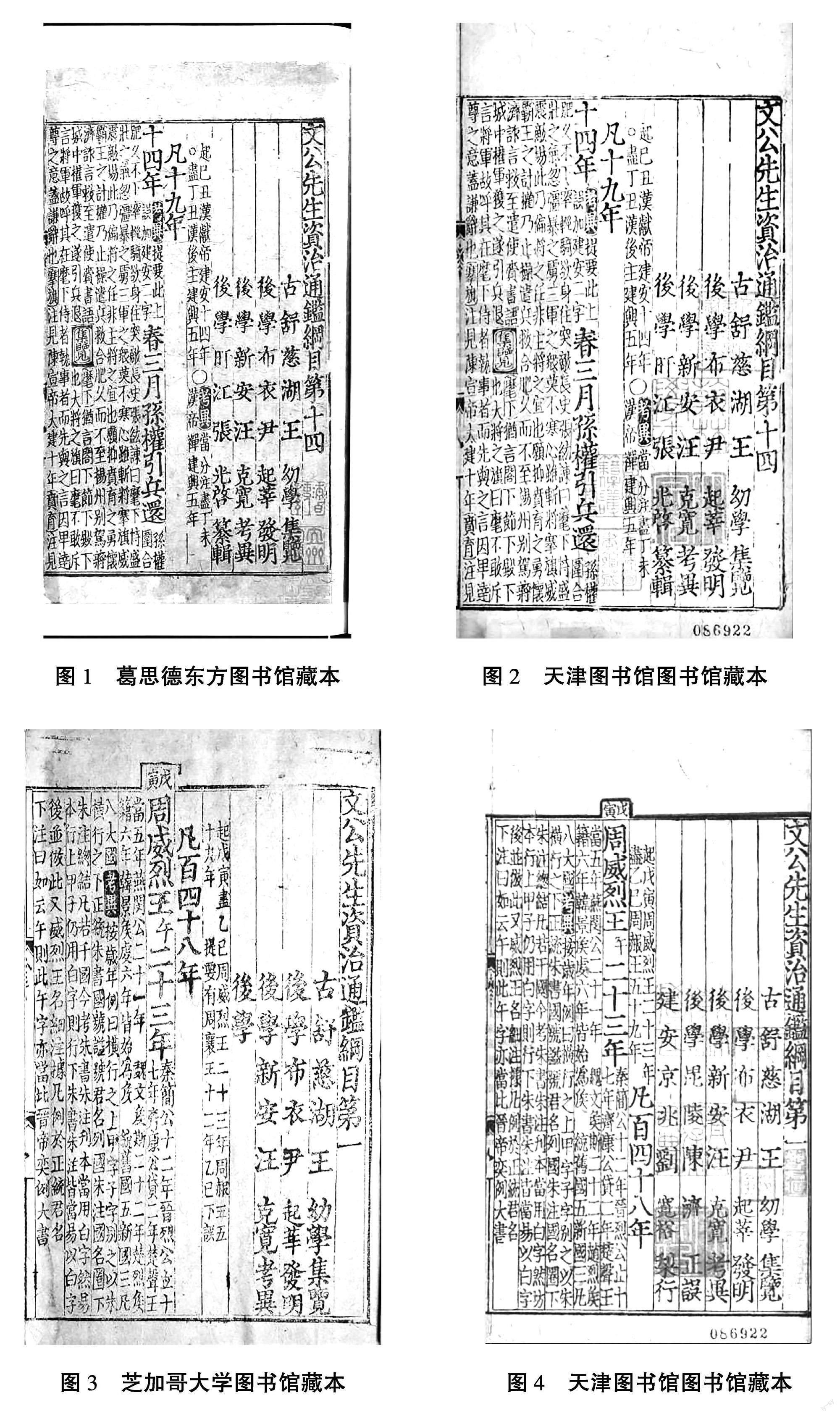

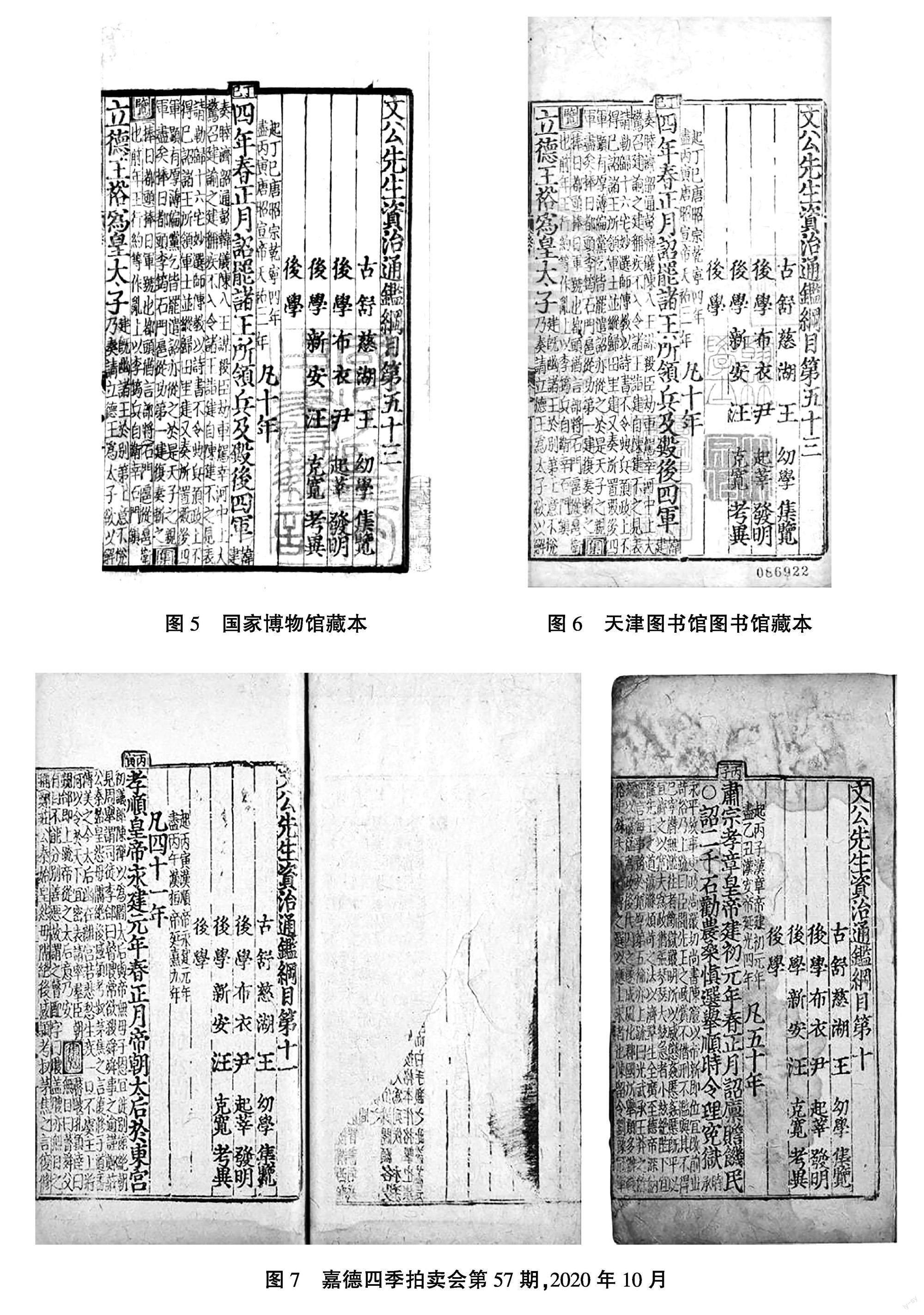

现存最早的明刻本《资治通鉴纲目》为上海图书馆所藏明初刻本《文公纲目》。这部书之后,荟萃宋元明诸儒关于纲目的论述于一书的新版本《资治通鉴纲目》成为主流。据《中国古籍总目·史部》的调查,今藏本有明初刻本和明建安刘宽裕刻本共三条。随着古籍调查的进展,我们知道除此之外,美国普林斯顿大学葛思德东方图书馆、美国芝加哥大学图书馆以及国内的浙江图书馆、福建省图书馆也各有明代刻本收藏。北京师范大学图书馆藏残本(存卷二十八至卷三十五),有“海曲郑氏珍藏”“读古人书”“高阳香辰氏藏书”“古芬楼藏书”“香辰”诸印。绍兴图书馆藏残本,卷三十六。自2010年以来,该书零帙卷十、十一、二十六、二十七、三十一等先后见于国内的古籍拍卖市场。其版本著录为明初刻本,或明刻本。

天津图书馆所藏本钤有“翰林学士”“大宗伯”“青宫太保大司农”诸印。卷一卷端题:“文公先生资治通鉴纲目第一。古舒慈湖王幼学集览,后学布衣尹起莘发明,后学新安汪克宽考异,后学毗陵陈济正误,建安京兆刘宽裕刊行。”芝大藏本卷一卷端与此并不完全一样,著作者题署“古舒慈湖王幼学集览,后学布衣尹起莘发明,后学新安汪克宽考异,后学□□

□□□□□”,即该本缺少了著作者“陈济”与刊刻者“刘宽裕”。芝大藏本字体与天图藏本也有差别,特别是刻书字体已具有正德万历时期的宋体字风格,故而《樊志》将此本定为明刻本。

上述藏本中,天津图书馆所藏本和葛思德东方图书馆藏本今有全文影像数据,前者公布于国家图书馆“中华古籍资源库”,后者公布于“Treasures of the EAL”,可供在线阅读和查验比勘。

从书影来看,天津图书馆所藏本和葛思德东方图书馆藏本为同一版本,散见于拍卖会的零帙也是同一版本。上海图书馆藏本与国家博物馆藏本为陈继儒旧藏本,均钤有“国子监公用书籍记”。《中国国家博物馆馆藏文物研究丛书·古籍善本卷上》有该书卷五十三卷端书影一帧,与天图本为同一版本。天图本断板更多,当为后印本。也即上述《中国古籍总目》著录三条和普利斯顿大学藏本实际上就是一个版本的不同印次印本。何以今人将该书著录为“明初刻本”或“明建安刘宽裕刊本”?此有版本著录的历史缘由。

清宫旧藏《文公纲目》,天禄馆臣前后有两种不同的著录与说明。《天禄琳琅书目》卷八著录该书时说:“此书仿宋椠式,不能精善。……称‘京兆刘宽裕刊行,宽裕为何如人,不可考。”而《天禄琳琅书目后编》卷九著录《资治通鉴纲目》时则说:“自明成化中,商辂等修《续纲目》并正书通行刊本。正德年黄仲昭羼入《发明》《质实》《考异》等书,今所通行。此犹元季旧刻也。”天禄馆臣注意到“书内第十六卷不书济《正误》,别著张光启纂辑,殆从别本窜入者”。天禄馆臣将《文公纲目》作为仿宋旧刻或径以为元刻。即便有张光启的姓氏,也只是别本补足。

四库馆臣在《四库全书总目》中著录《御批通鉴纲目》五十九卷时说:“朱子因司马光《资治通鉴》以作《纲目》,惟凡例一卷出于手定,其纲皆门人依《凡例》而修,其目则全以付赵师渊。后疏通其义旨者,有遂昌尹起莘之发明、永新刘友益之《书法》;笺释其名物者,有望江王幼学之《集览》、上虞徐昭文之《考证》、武进陈济之《集览正误》、建安冯智舒之《质实辨证》。其传写差互者,有祁门汪克宽之《考异》。明弘治中莆田黄仲昭取诸家之书,散入各条之下,是为今本。皆尊崇朱子者也,故大抵循文敷衍,莫敢异同。”(《四库全书总目》卷八十九)

显然,天禄馆臣、四库馆臣对于该书的版本学判断存在自相矛盾处。首先,天津图书馆藏《文公纲目》卷末有三则读书题记,分别是:“成化丁未年八月初七日点毕。”“弘治戊午年六月十八日覆阅毕。”“万历癸巳年清和十又二日重装。”可知该本即便不被视为“明初刻本”,其刊刻时间也不会晚于成化二十三年(1487)。所以天禄馆臣和四库馆臣关于正德中或弘治中黄仲昭汇入诸家注解的说法值得怀疑。其次,元代人并没有汇集《资治通鉴纲目》的书,元朝末年的刻本也就无从谈起了。最后,仿宋椠刻的说法值得进一步考察,该书的字体风格的确有元刻遗风,但有较为明显的差异。南宋时,《资治通鉴纲目》尚未成为经典著作,经元人和明初人的推重,该书才成为一代历史巨制。《文公纲目》就是这一代巨制得以最终成立的一历史证据。该书刊刻完成后,在士林中广为流传,至成化年间仍为普通读者便于获取的《资治通鉴》读本。晚明以来,同类的书籍多且精,该书不再具有读本性质,而其传本则因其版刻的古风特征而成为善本,被古籍收藏者所珍重。

天禄馆臣和四库馆臣的说法在版本学家看来是钦定之书,具有权威性。比如莫有芝《郘亭知见传本书目》中明确表示明刻本《资治通鉴》无甚价值:“元翻宋本《通鉴纲目》,每半页十行,行大十六字,小二十四字,遇宋讳或省或不省,字体书式极似明人王、柯《史记》,而字较流美。是书自明人刊本以七家注羼入,甚为碍目,惟宋元旧本无之,故可贵。”(《藏园订补郘亭知见传本书目》卷四)其后,傅增湘补订了刘启瑞旧藏宋刊大字本、潘明训宝礼堂藏宋刊本、内阁大库佚出宋刊本、海虞瞿氏藏宋刊本、海虞瞿氏藏元翻宋本、李木斋先生藏明嘉靖三十五年赵府居敬堂刊本七家注解本,还增补了明嘉靖十三年江西按察司刊十四年张鲲修补本。经傅氏补订之后的《郘亭知见传本书目》基本上把《资治通鉴纲目》的主要刊本做了介绍。但莫氏、傅氏似皆未见《文公纲目》一书,他们的某些看法仍不出天禄馆臣和四库馆臣的旧见。对于版本而言,他们所说的“洁纸初印”“首尾完具”“字较流美”“旧本”等是古籍鉴赏家对版本感官认定,古籍之所以能成为善本,必须具备这样的条件才能入鉴藏家之手眼。

具体到《资治通鉴纲目》一书,莫氏認为宋元本的可贵处就在于没有掺入其他诸家之说,只有纯粹的《资治通鉴纲目》一书才令人心旷神怡,只有那些经过名家之手的书才具有传承的意义。至于他本,或许有所谓的价值,但不那么珍贵罢了,或许见到了也不以为然。这种对古籍价值的认定是传统的目录版本之学,现代人已感到其中的不足。如潘承弼曾于1938年写下这样的话:“十年前考论版片之学者,咸奉先生此书(莫有芝《郘亭知见传本书目》)及邵位西先生《四库简目标注》为金科玉律。窃谓两书悉遵四库体例,库本以外,屏而不录。方今海舶珍本日出无已,而深山穷谷奇书屡见,禁毁绝灭之余,不减天水、蒙古之珍,求之前录,书缺有间。然继述之书,阒然无人。”后来,《中国古籍善本书目》《中国古籍总目》等著录体量远超莫氏、邵氏目录,成为新时代的经典。比如,《中国古籍善本书目》著录《资治通鉴纲目》宋刻本五种,宋刻元修本二种,元刻本四种,明刻本五种。又著录《文公纲目》三种,多家注本《资治通鉴纲目》九种,为我们了解该书的版本情况提供了依据。特别是《文公纲目》一书的著录,让《资治通鉴纲目》一书的另一稀见版本得以广为人知。如今,随着数字技术的发展,各种珍惜孤罕的古籍往往有数字版本可供比勘,我们应该在前人著录的基础上有所继述。

二、赞助人建阳令张光启

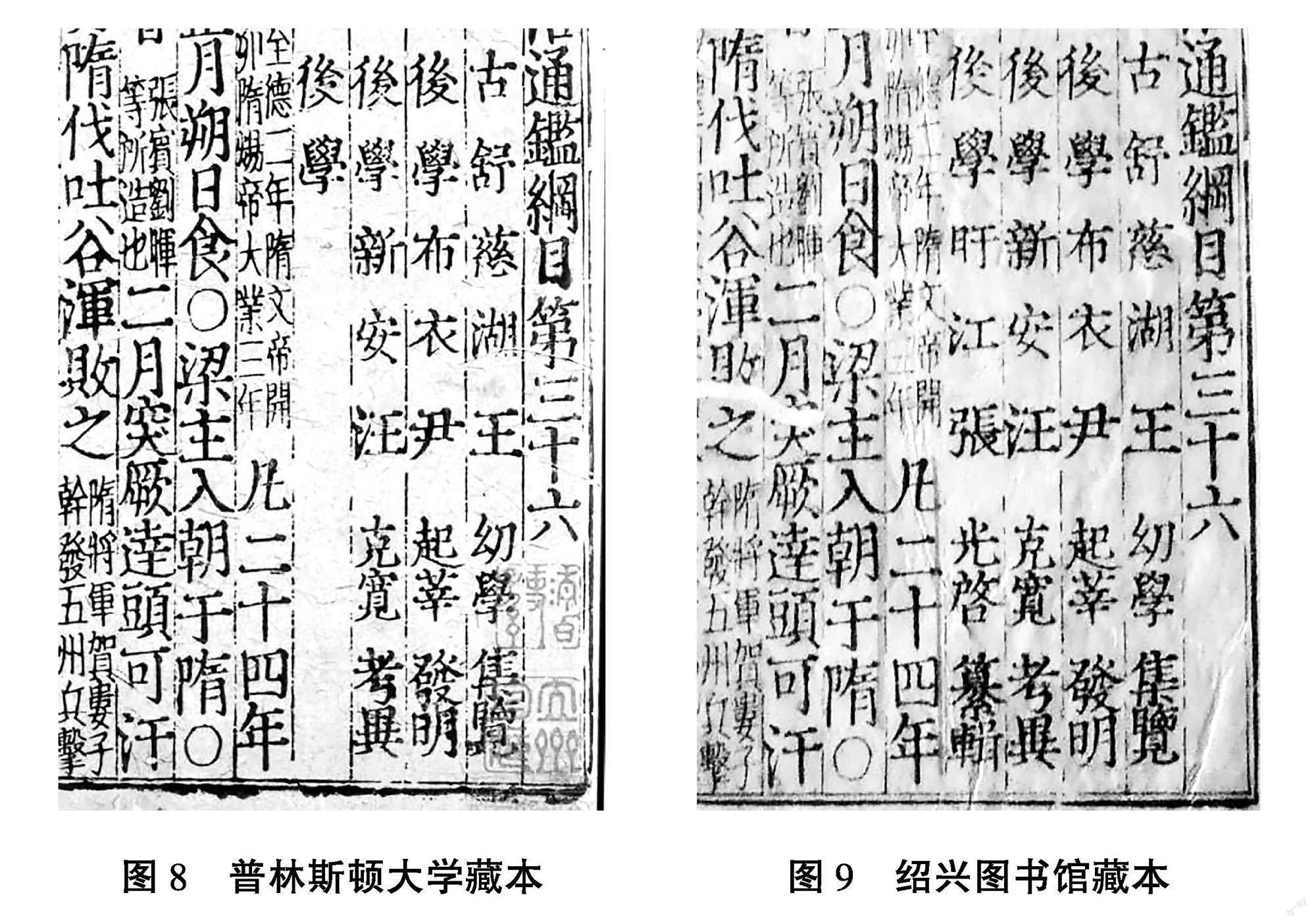

《文公纲目》的天津图书馆藏本和芝大藏本在卷十四、四十三皆题“后学旴江张光启纂辑”,因此张光启为《文公纲目》的编纂者应无异议。但其他各卷卷端有题署的地方出现了“后学□□□□□□□”,这可能是原来的板片就是空白,即编刊人并没有确定;也可能是原来有姓名,出于某种原因而铲去了。如果我们能够见到还保留姓名的印本,就可以确定一定是后一种情况。幸运的是我们在《天禄琳琅书目后编》中看到了一明刻本《资治通鉴纲目》“书内卷第十六不书济《正误》,别著张光启纂辑”,又在绍兴图书馆所藏残本《文公纲目》卷三十六看到同样的情况。显然天津图书馆、普林斯顿大学葛思德东方图书馆藏本是后印本,是在某一阶段再印时将“旴江张光启纂辑”七字铲去者。为何要铲去他的姓名呢?今存各家藏本《文公纲目》皆刊刻此书的序跋,是否也与此有关?

首先,所谓的“张光启纂辑”,并不是张光启编纂了《文公纲目》,而是他作为地方行政长官充当了该书的赞助人。张光启任建阳县令期间积极参与文教活动,多部书籍上留有他的姓名。《[嘉靖]建阳县志》卷二《职官》记载张光启于明宣德四年至正统元年(1429—1436)任建阳县知县,同时的县丞为何景春(宣德三年任)、张纯(宣德六年任),主簿为蒋庆(宣德

图8普林斯顿大学藏本图9绍兴图书馆藏本

三年任),典史为廖荣(宣德三年任),教谕为廖荣(宣德三年任)、陈普(宣德四年任),训导为李继(宣德四年任)。何景春于正统二年接替张光启为知县。《[万历]建阳县志》卷四记载:“张光启,建昌人,进士。宣德己酉(四年)任。有传。何景春,南康人,以本县丞升令。正统丁巳(二年)任。”前述刘剡的《新编资治通鉴外纪增义》题识署宣德三年,提及张光启为大尹,则张光启的任职时间应比县志中所记载的早一年。《[嘉靖]建阳县志》卷十三有张光启和何景春传,谓:“张光启,建昌人。莅政往往锄强去暴,笃爱斯文,民心悦服,衙门学校一皆焕新。叙曰:光启之得民心,固悃素感孚,矧创修遗迹,旷百余年,民皆传颂,没而祠之,宜足以慰邑人于无穷也。”“何景春,南康人,任本邑丞,有谋有为,豪强被其制伏,小民赖以安生。作兴学校,增广生徒,重建大成殿及粧塑先圣四配十哲像。又以山川坛隘于民居而低下,遂移于县治西南黄花山之阳,城隍庙宇易而新之。寻升本邑令。去后见思,卒,蒙当道允祭于名宦祠。叙曰:景春丞邑有能声,尤多创建。继为令,建民有去思焉。遗爱之及,人信不忘矣。卒祠于名宦,孰曰不宜。”张光启与何景春是宣德正统年间的建阳县令,刘剡与此二人有密切的出版合作关系。

国家图书馆藏《增修附注资治通鉴节要续编》三十卷(善本书号04815),半叶十行,行十七字,小字双行同,白口,四周单边。该书有宣德四年张光启序,目录卷端题:“建阳知县盱江张光启订定,松坞门人京兆刘剡编辑,翠岩后人京兆刘文寿刊行。”卷一卷端题:“建阳知县盱江张光启订定,松坞门人京兆刘剡编辑。”台湾图书馆藏明京兆安正堂刘氏刊本(索书号202.1 01793)《四明先生续资治通鉴节要》二十卷,半叶十二行,行二十七字,小字双行同。卷一卷端题:“四明先生续资治通鉴节要卷之一。京兆安正堂刘氏校刊。”两书首有张光启序。按照张光启的序文,他原计划编纂一部接续《纲目》的著作,限于条件并未完成。当他出任建阳县令时,他在公务之余与刘剡谈论如何编纂这样一部书,两人对此选题皆有兴趣,并且有条件完成,于是他们很快就完成了书籍的编定。前引《建阳县志》记载张光启出任县令时间为宣德四年,而张氏序文作于该年二月,可见编纂该书所用时间并不长。他们是否能在如此短暂的时间内就完成了一部三十卷的巨著编纂,尚有疑问。更符合实际的应该是,刘剡早已将该书编订完成,张光启出任县令时,刘剡将编订完成的书籍交给张光启审定,张氏也就充当了这部书的赞助人角色,这是明代刻书的常规。所以张光启在序文中用了很长的篇幅谈《资治通鉴》和《资治通鉴纲目》二书的编纂主旨,以及《资治通鉴纲目》一书出版之后,诸家续补增订的情形。但对于具体编纂的情况,诸如何时开始编纂,又以何种书籍作为参考等皆付诸阙如。

国家图书馆藏《增修附注资治通鉴节要续编》卷三十末刘剡的跋文则对此有较为细致的说明。刘剡说:

元自世祖平宋之后,一遵临江张公美和、梁公孟敬二先生《节要》《事略》而成。然于宋文丞相、谢叠山二公之事而详述之者,盖其精忠亘乎天地,可以为万世人臣之法,故备录而不厌其繁,谨附录《瑞麦颂》《平西蜀诵》者,以见我圣朝太祖高皇帝以天纵之圣,除胡元之乱,不数年间遂开六合,奄有万国,荣光贯日,瑞麦呈祥,其天心眷爱,国家传祚于千万世之意,昭昭可知矣。谨拜手稽首书于后云。宣德龙集壬子(七年,1432)孟秋吉日后学刘剡拜书。

同年冬天,《文公纲目》一书也完成了刊行,故刘宽《资治通鉴纲目合刻各注引》以记其事。刘剡跋文说明了他编辑这部书的主要资料来源,即张九韶(1314—1396,字美和)的《元史节要》与梁寅(1303—1390,字孟敬)《元史略》。张氏与梁氏二书皆仿曾先之《历代十八史略》。刘剡的序文落款时间是宣德七年八月,说明在张氏宣德四年二月作序之后,该书进入出版程序,由刘文寿刊行。最后完成是三年半以后的事情。作为朱子后学,刘剡认为朱子关于历史的认识,即通过历史的书写来劝善惩恶以达到社会之治的目的。这也是《资治通鉴纲目》一书编纂的目的之一。

《增修附注资治通鉴节要续编》有多种刊本。台图藏明初叶建刊巾箱本(书号01791),无序跋。该本目录卷端题:“建阳知县盱江张光启订定,松坞门人京兆刘剡编辑,翠岩后人京兆刘文寿刊行。”这与前述国图藏本一致。故而该书亦被视为是刘文寿刊本。但该书并非刘氏刊本之原版,而是一新的版本。该书卷一卷端题:“建阳知县盱江张光启订定,松坞门人□□□□编辑。”为何“京兆刘剡”被铲去?该书卷五、十二、十四、十六、十七卷端题“宋礼部员外郎兼国史院编修官臣李焘编,书林增入音释批点校正重刊木”,而卷二十七、二十八、二十九、三十卷端题“翰林国史院编修官臣临江张美和编辑,鲁国相府纪善官清江刘季鹏校正重刊”,为我们提供了一点信息。叶德辉《郋园读书志》卷三著录明洪武丁丑建安书堂刻本《元史节要》二卷,提到该书作者为张美和,该书版式字体“犹承元刻之旧”。“明张美和以《元史》浩繁,版藏内府,世不易得,仿曾先之《十八史略》,节其要为此编。见前洪武甲子清江刘季鹏题。又自序称‘前翰林国史院编修官临江张美和书。据刘题称‘美和致老而归。所作纲目后有黑地白文长牌记云‘洪武丁丑孟夏建安书堂新刊。正卷每半叶十七行,行二十九字。大题《元史节要》下注上下字。下题‘临江张美和编,均占两行。”叶德辉考证,《明史·宋讷传》附有张九韶传。张九韶字美和,洪武三年(1370)为县学教谕,后为国子监助教,翰林院编修。退休后又与钱宰等被征召修书。张九韶著作有《理学类编》《群书备数》《元史续编》等。台图藏叶德辉旧藏本《元史节要》(索书号202.258 01884)的刘氏序曰:“翰林国史院编修官张美和之致老而归也,深虑《元史》浩繁,人难遍睹,且板藏内府,世不易得,迺仿曾先之所编《十八史》例,节其要略,手抄成帙。于是有元一代君臣行事之得失是非及盛衰兴亡之迹,一览之余,瞭然即见。其始终之大概,有便于学者多矣。是宜绣梓以广其传。洪武甲子春前登仕郎鲁国相府纪善清江刘季鹏谨题。”也即上述《增修附注资治通鉴节要续编》末几卷是以《元史节要》为蓝本修订而成者。这也与刘剡序文所谓“元自世祖平宋之后,一遵临江张公美和、梁公孟敬二先生《节要》《事略》而成”相吻合。但为何这一版本要特别注明张九韶和刘季鹏两人的姓名就不得而知了。

三、张光启与《剪灯余话》

王重民《中国善本书提要》著录了明景泰三年善敬书堂刻本、弘治间刻本和朝鲜铜活字本《增修附注资治通鉴节要续编》。他注意到邵懿辰《四库简明目录标注》卷五以为张光启是元代人,从而将《资治通鉴节要续编》误为元刻,卢文弨《宋史艺文志补》著录刘剡《通鉴节要续编》,更将明代的刘剡误为宋代人了。之所以有这种误会,除了历史知识的阙误之外,还与该书的早期版刻风格为明前期的样貌有关,清代人往往将这种版刻风格归于元刻,在《天禄琳琅书目》和《天禄琳琅书目后编》中此类案例非特例,古旧书商也乐于将这些书作为更早期的刊本来获利。

结合前述县志的记载可知,刘剡与张光启合作编集出版《增修附注通鉴节要续编》是在张光启任建阳县令之初,故张氏序署宣德四年春二月。而刘氏跋署七年孟秋,当是先有了编刊动议,甚至已经有了初稿,再用较长时间编刊。刘剡是编纂者,张光启应该是该书出版的赞助人,故而张氏享有题写序文和署名的权利。王重民说:“《续编》为刘剡所编,而分其编辑之功于县官张光启,以重其书也。”我们认为,张光启为该书的赞助人,按照明代出版的惯例,享有题写序跋、署名校勘等权利,当然也得为一部书的制作承担特定的责任,即要为刊刻的内容做保证。至于是否能因有县令署名编辑就让一部书更珍贵,略备一说可也。

后来,正德间司礼监重刻《资治通鉴节要续编》即以此书为本,王重民说:“《正编》既以王逢、刘剡为底本,《续编》未及重修,因全用刘剡原编,然不著其名,仅称‘尚未精当以卸责,此编校官之故伎也。余曾持此本(美国国会图书馆藏司礼监刻本《资治通鉴节要续编》)与刘剡《资治通鉴节要续编》相较,史文全同。”也即,刘剡、张光启署名的《资治通鉴节要续编》在后世广为流传,得到了官方认定,但他们的名字被抹去了。编校官为何要抹去张光启、刘剡之名呢?除了所谓的编校故伎,或许与张光启赞助刊行的另一部书有关。

宣德八年(1433)癸丑,张光启作为赞助人刊刻了《剪灯新话》《剪灯余话》。该书原版不存,今存本多为上图下文的图文版本,被视为是明代版画的杰作。如《中国版刻图录》收录明正德六年(1511)年杨氏清江书堂刻本《新增全相剪灯余话大全》,并谓:“上图下文。题清江书堂杨氏重校刊行,书林正己岁詹吾孟简图相。卷四后有正德辛未孟秋杨氏清江书堂刊两行。书中故事,不离鬼神怪异才士美人,杂以诗词,陈陈相因,毫无内容。清江堂宣德中刻《广韵》,已见前。此外又刻《玉篇》《唐书志传通俗演义》等书。”此为国家图书馆藏本。《新增全相剪灯余话大全》卷一卷端题:“新增补相剪灯新话大全卷之一。古行山昜瞿祐宗吉编著,清江书堂杨氏重校刊行,书林正己詹吾孟简图相。”《新增全相湖海新奇剪灯余话》卷一卷端题:“广西左布政使庐陵李昌祺编撰,翰林院庶吉士文江刘子钦订定,上杭县知县旴江张光启校刊,建阳县县丞何景春同校绣行。”国家图书馆藏本无序跋。日本国立公文书馆藏明成化二十三年(1487)双桂堂刊本(请求番号309-0137)《剪灯余话》有刘敬《剪灯余话后序》。刘氏说:“敬不敏,什袭所录,欲刊而未能。宣德癸丑(八年,1433)夏,知建宁府建陽县事旴江张公光启,锐意欲广其传。书来,谓予所录得真,请寿诸梓,遂序其始末,以此本并《元白遗音》附之,以同其刊云,是岁七月朔旦也。赐永乐甲申进士,前翰林庶吉士承直郎秋官主事文江刘敬子钦书。”其后为张光启序,谓:“《剪灯余话》一帙,乃大儒方伯李公之所撰也。公学问赅博,文章政事,大鸣于时。暇中因览钱塘瞿氏所述《剪灯新话》,公惜其词美而风教少关,于是搜寻古今神异之事,人伦节义之实,著为诗文,纂集成卷,名曰《剪灯余话》,盖欲超乎瞿氏之所作也。既成,藏诸笈笥,江湖好事者咸欲观而未能,余亦憾焉。遂请吾师文江子钦刘先生以之示予,开合数四,不能释手,玩文寻义,益究益深。……予[余]甚嘉之,命工刻梓,广其所传,以俟[副]江湖好事者观览。……脱[晚]生张光启谨题毕。”双桂堂重刊本《新刊剪灯余话》卷首题:“剪灯余话全相卷之一。广西左布政使庐陵李昌祺编撰,翰林院庶吉士文江刘子钦订定,上杭县知县旴江张光启校刊,建阳县县丞何景春同校绣梓。”卷五末题:“新编江湖纪闻全相剪灯余话贾云华还魂记卷之五终。”并有“成化丁未年孟冬书林双桂堂重刊”双行牌记。成化重刊本错误颇多,比如“文江子钦”作“吉文子钦”之类,这一刻本虽然在卷首保留了刘敬和张光启的序文,也在卷端标明张光启、何景春的校刊,并非为了标明此书为张氏与何氏赞助刊刻之书,只是书坊为了广告效应抑或别有他因而特别标举者,但这也表明张光启与何景春的确曾作为赞助人刊刻了《剪灯余话》一书,张光启与该书的出版有着密切关系。

由于《剪灯新话》《剪灯余话》的禁毁,张光启作为出版赞助人的声誉受到损害,他充当赞助人刊刻的《文公纲目》一书不得不做技术性的处理,即在书版中铲去张光启的名字、撤掉张氏序跋再印即可。顾炎武《日知录之余》卷四记载:“《实录》:正统七年(1442)二月辛未,国子监祭酒李时勉言:‘近有俗儒假托怪异之事,饰以无根之言,如《剪灯新话》之类,不惟市井轻浮之徒,争相诵习,至于经生儒士,多舍儒学不讲,日夜记忆,以资谈论,若不严禁,恐邪说异端日新月盛,惑乱人心。乞敕礼部行文内外衙门,及提调学校佥事御史,并按察司官,巡历去处,凡遇此等书籍,即令焚毁。有印卖及藏习者,问罪如律。庶俾人知正道,不为邪妄所惑。从之。”也即《剪灯余话》由张光启资助刊行之后不到十年,即因被人视为轻浮的邪说异端之书而遭政府禁毁。陆容(1436—1497)《菽园杂记》卷十三记载:“《剪灯新话》,钱塘瞿长史宗吉所作;《剪灯余话》,江西李布政昌期所作,皆无稽之言也。今各有刻板行世。闻都御史韩公雍巡抚江西时,尝进庐陵国初以来诸名公于乡贤祠。李公素著耿介廉慎之称,特以作此书见黜。清议之严,亦可畏矣。”其后,都穆(1458—1525)在《都公谈纂》中对两书的写作和传播有更为细致的讲述。都氏说:

钱塘瞿宗吉著《剪灯新话》,多载鬼怪淫亵之事。同时庐陵李昌期复著《剪灯余话》续之。二书今盛市井。予尝闻嘉兴周先生鼎云:“《新话》非宗吉著。元末有富某者,宋相郑公之后,宗(家)杭州吴山上。杨廉夫在杭,尝至其家。富生以他事出,值大雪,廉夫留旬日,戏为作此,将以遗主人也。宗吉少时,为富氏养婿,尝侍廉夫,得其稿,后遂掩为己作,唯《秋香亭记》一篇,乃其自笔。”今观《新话》之文,不类廉夫。周先生之言,岂别有本耶?昌期名桢,登永乐甲申进士,官至河南左布政,致仕卒。其为人清谨,所著诗有《运甓漫稿》。景泰间,韩都宪雍巡抚江西,以庐陵乡贤祀学宫,昌期独以作《余话》不得入,著述可不慎欤?

书籍循环由作者、编辑、出版人、赞助人、读者等构成。一部著作能否在书籍循环中循环起来,需要接受社会的评判。其中,“清议”是书籍循环中的一个权力因素。这种权力让书籍的循环发生了截断,它不仅对原书作者有罢黜乡贤荣誉的影响,对编刊者、书坊而言也是利害相关。或许正是如此,正德年间,张光启所赞助刊行的《资治通鉴节要续编》被重编者隐去了姓名,或者重编者所见到的版本就是已经铲去了张氏姓名的印本,也就无所谓隐与不隐了。

世易时移,《剪灯新话》《剪灯余话》已经成为古代小说的经典,被视为是传奇小说通俗化复归雅化的代表作,是明初文人的郁愤之作,反映了那个时代的人文精神;两书的禁毁显示了道学家的舆论对于雅化小说文体的排斥,通俗化小说由此成为下层的市井的文人的专利品。史家虽会在行文中称引赞助人张光启刻书序文,以说明该书曾广为读者所喜,但并未想到张光启会因他所赞助刊行的一部禁书而名誉受损。在小说史家看来,重要的是,《剪灯新话》和《剪灯余话》的作者和刊刻者,恰恰因为曾经被禁毁过,更具有历史地位,值得我们写下几笔。同样地,如今著录内府本《通鉴节要续编》时,多将作者定为张光启,而真正的编集者刘剡却少为人知,仍隐而不彰。

至此,我们可以确定张光启为《文公纲目》一书的赞助人,张氏不是挂名而已,也对该书有直接的贡献,故而刻本题“张光启纂辑”以表彰其贡献,但由于张氏赞助出版的一部书被认定为包含“异端邪说”,“印卖及藏习者,问罪如律”,书坊为了书籍的继续发行,不得不采取有效措施,铲去张氏姓名、去掉他的序跋就是最有效的方法。到了成化弘治年间,正统的禁令业已宽松,由张氏赞助出版的《剪灯余话》由书坊重刊再版,他的名字和所作序跋依然保留,而《文公纲目》已被官方重新编纂刊行的《资治通鉴纲目》所取代,张氏和刘剡所开创的新版本《资治通鉴纲目》体例为黄仲昭本所承续也就鲜为人知了。幸运的是,他们所刻之书有不同印次的版本存世,后世其他的版本又或多或少地保留了有关他们编纂刊刻这部书的文献,我们得以重新认识这部书的生产情形。

四、结论

学术的传播离不开书籍。学术思想的原创者所生产的知识以书籍的形式传承,其后的述者以注释、发明、解说等多种形式对原创知识予以发挥再创作,这是一门学说兴盛的表现形式之一。当这门学说进入繁盛阶段,各种集合原创制作、述者再创作的荟萃式书籍应运而生,显示了学说的纷繁发展,为当时的学人提供了一览无余的读本,更为后世提供了考察学术发展的历史依据。因此,依据古籍文献对这类著述的编纂者、赞助人、刊刻者、读者等展开书籍史的考察,不仅具有版本学的意义,也具有学术史和文化史的意义。

《文公纲目》为《资治通鉴纲目》的汇注本,开启了明清以来汇注本《纲目》的先例,为明清朱子学者所尊崇。它最初由朱子学者刘剡编集,建阳县令张光启赞助,建安刘氏(刘宽裕)书坊刊行,时间是宣德七年。刘剡以朱子后学为学术信仰,精心编辑汇校朱子及其后学的著作,《文公纲目》乃其中一种。刘宽是刘剡的族兄,是建阳刘氏书坊的老人,他的名字或许是名宽字宽裕,与他的后裔刘洪字洪毅一样。张光启任建阳县令期间,热衷于文化出版事业,大力支持刘剡编集的朱子学著述,在刘氏所编刊的著作中留下了他作为赞助人应享有的署名权和序文撰写权。赞助人为书坊刊刻书籍提供学术与政治的支持、出版经费的襄赞,同时也为书籍的发行做了担保。张氏出版的另一部书在正统年间成为官方认定的禁书,他的担保成了问题,因此书坊将绝大部分书板中张氏姓名铲去。现存《文公纲目》一书有至少两种不同的刻本和先后不同批次的印本。卷端题名页“后学”二字后铲去“张光启纂辑”的版本是正统七年以后的印本。

对于“通鉴”“纲目”之学而言,《文公纲目》一书的版本学问题看似无关紧要。但无关紧要的问题并非毫无意义,相反,它之所以无关紧要恰恰说明人们或许由于某种学术的成见对它视而不见罢了。当我们用一种专业的学术眼光重新审视时,我们才能看到其中的奥妙,正如通过棱镜我们才会看到五彩的光一样,书志提要就是让我们看到精彩书籍世界的棱镜。我们看到,通鉴学之所以成立,固然与《资治通鉴》本身有关,但书籍世界本身更有其值得我们关注的问题。比如,宋元以来不同版本的《资治通鉴》刊刻流传足供学者使用,这是学术研究得以开展的基础;宋元以来特别是明朝的几代学者、出版者对该书进行全方位的研习考辨,并及时编纂出版研究成果,这是学术得以繁荣的明证;清代以来的版本學家对该书进行版刻的考订,这是学术得以拓展的实例。这些要素共同构成了独具特色的书籍世界和书籍循环。

就此而言,書籍史的研究,需要对一部一部珍稀古籍进行客观的描述,类似药品的说明书一样对药物的功效进行说明,并加上一句“谨遵医嘱”的提示,它是我们进入古籍所构成的书籍世界的一个窗口。由此再往前,则要进入书籍史的世界,以一部书为中心展开细致的梳理,以窥见传统的书籍世界的精彩纷呈与丰厚底蕴,并见证一代又一代学者(包括一般知识人和官僚士人)的不懈努力生产和再生产的书籍所构成的书籍循环。

〔作者向辉,国家图书馆研究馆员〕

The Scraped Name: A Study on Wengongs Compendium of Comprehensive Mirror to Aid in Government from the Perspective of the Circulation of BooksXiang Hui

Abstract:Wengongs Compendium of Comprehensive Mirror to Aid in Government was a collection of commentaries on Compendium of Comprehensive Mirror to Aid in Government, edited and published in the early Ming Dynasty, by Liu Yan, a publisher, and Zhang Guangqi, the magistrate of Jianyang County. Since More Stories Told in the Evening, sponsored by Zhang Guangqi and published during the reign of Xuande, was banned during the reign of Zhengtong, other books sponsored by Zhang were also affected. His name was scraped from the printing boards of those books, among which was Wengongs Compendium of Comprehensive Mirror to Aid in Government. Most of the existing versions of this book were printed after that, with the prefaces, postscripts, and some of the compilers names missing. Not only the dates of engraving seemed confusing, but also the compilers contribution was erased from history.

Keywords:Wengongs Compendium of Comprehensive Mirror to Aid in Government, sponsor, Zhang Guangqi, circulation of books

——有关群文阅读教学法的实践与思考