从宏观到微观:土壤及沉积物的考古学研究进展

温 睿,祁学楷

(西北大学 文化遗产学院,陕西 西安 710127)

沉积物指任何可以通过水或其他流体运输的固体颗粒物质(黏土、沙子、淤泥、砾石、树叶、贝壳和其他材料)构成的除水和岩石以外的所有地球表面,土壤指地球表面风化作用在原地产生的一种特殊的沉积物[1]。沉积物的概念更为广泛,涵盖了地球表面包括陆地、海洋、湖泊等多种地质地貌现象,而土壤的概念相对较窄,更偏向于描述陆地表面矿物质、有机质、水、气体、生物体组成的复杂体系。虽然按照定义,目前绝大多数考古的遗迹遗物都是沉积的结果,但与古代人类生产生活关系更加密切且考古实践涉及较多的是土壤。因此,本文不强调土壤和沉积物区别之处统一使用“土壤”。此外,由于沉积物古DNA研究中已有使用“沉积物”一词概括土壤和沉积物的习惯,本文仍沿用“沉积物”。

在古代遗址中,土壤及各类沉积物是最普遍的各类型遗存的载体,通过观察土质、土色及包含物,以确定不同的文化层堆积或遗迹单位,实际是沉积物研究的一部分[2]。同时,土壤及沉积物本身也是考古研究的样本,其考古学研究不断从宏观的土质、土色及包含物研究走向微观研究,包含以下3个方面。

1)考古土壤地球化学分析。主要通过分析考古土壤的磷酸盐和元素分布,探究人类活动对土壤中磷酸盐和元素分布的影响,从而为复原人类活动提供信息。

2)土壤微形态分析。将显微镜下观察、描述的土壤微形态特征及变化用来说明土壤生成、发育的演变规律,有助于了解一般自然力量或人为因素对土壤形成过程的影响[3]。

3)不可见包含物研究。对于细胞这一级别的包含物,主要通过植物微体化石分析(植物硅酸体、孢粉、淀粉粒)进行植物考古学研究。1992年中国学者正式提出植物考古学概念后,植物微体化石分析同植物大遗存研究快速发展和普及[4]。在分子层面主要涉及有机残留物分析。先民在加工、利用和消费生物资源的过程中,相关的有机分子可能残存或沉积在器物、土壤、遗迹或人体组织等各种遗存上,其中经历长期埋藏而保存至今的有机物质统称为有机残留物[5]。按照检测对象划分,有机残留物主要包含古代残留下的DNA、蛋白质、脂类、植物微体化石以及其他能够追溯生物来源的如有机酸、萜烯等的生物标记物[6]。其中,植物微体化石分析方法属于植物考古学研究范畴,古DNA分析因其独特的聚合酶链式反应(PCR)扩增技术及其为人类演化研究带来的革命性影响而自成体系[7],因而有机残留物分析主要指基于色谱质谱联用技术的蛋白质、脂类以及其他生物标记物分析。

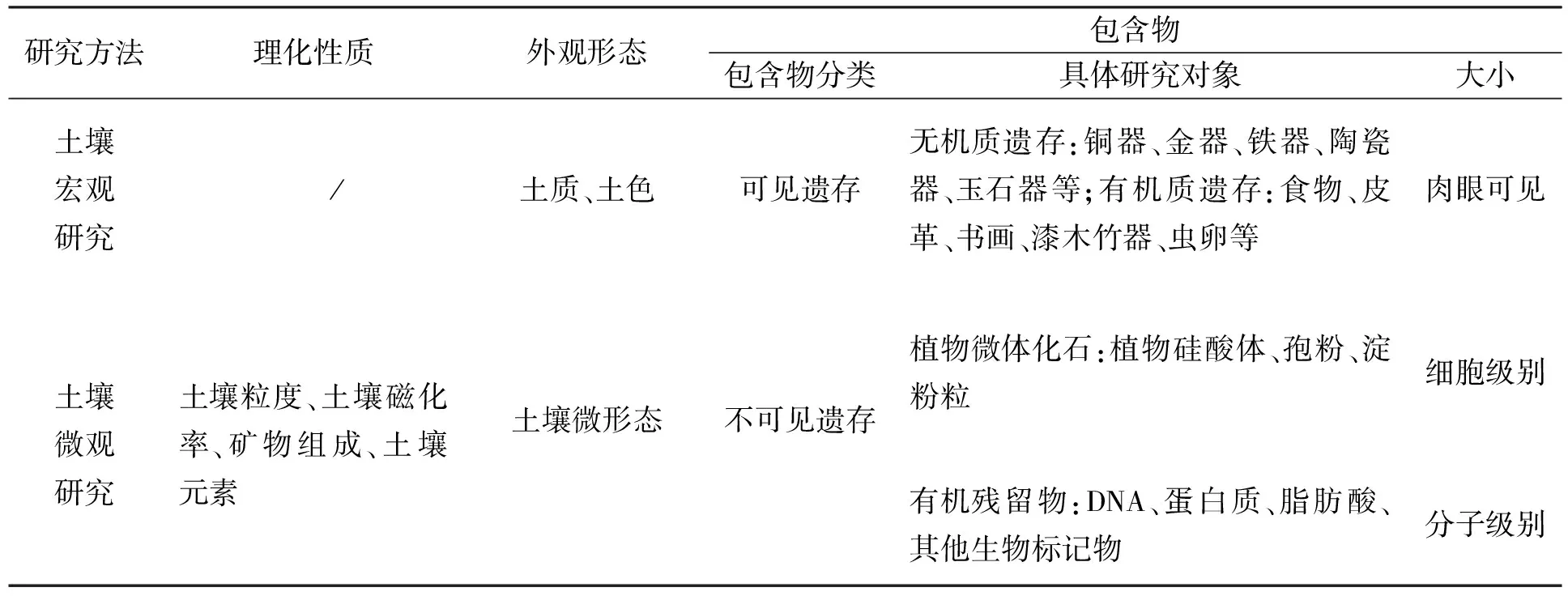

随着考古学的发展,考古土壤的研究呈现出从宏观到微观、从无机到有机的发展趋势(见表1)。目前我国考古土壤研究涉及到上文提及的分析方法,在土壤宏观研究方面已取得显著进展,但在土壤微观研究方面发力不均衡,研究方向相互间缺少串联,没有形成系统。大量的土壤在考古过程中往往被处理掉或缺乏良好保存,其蕴含的考古信息一旦失去将产生不可逆的损失,与其他遗存相比重视程度严重不足。在考古土壤微观研究中,土壤地球化学、土壤微形态、沉积物古DNA和有机残留物分析能够有效挖掘考古土壤信息,提升土壤在考古研究中的重要性。本文将从以上4个方面梳理相关的研究史、实验手段以及相关研究案例,探讨考古土壤微观研究形成有机整体的可能性,以期推动考古土壤微观研究的发展。

表1 土壤及沉积物的考古学研究方法统计Tab.1 Methods for archaeological study on soils and sediments

1 土壤地球化学研究

包括磷酸盐分析和元素分析在内的考古土壤地球化学研究,不断为考古土壤和沉积物研究提供依据[8]。由于考古遗址中人工建筑等遗迹为残留物创造了一个相对封闭的环境,明显减缓了残留物因自然风化从土壤中消失的速度,而人类活动对土壤的影响程度又远高于天然土壤,从而构成了土壤中化学残留物的两个形成机制[9]。人类活动区域的有机残留物和元素残留物会积聚在地面的微观孔隙中,并吸附在亚微米土壤颗粒上,其他区域的化学成分则不会因活动而改变[10]。因此,多样的人类活动引起所在环境土壤的地球化学元素变化,进而反映遗址过去的空间分布[11]。在考古遗址没有被后来的现代化人类活动破坏的情况下,这些遗址的一系列元素浓度的变化已被证明可用于考古学分析[12]。考古土壤地球化学分析以磷元素与磷酸盐分析为基础,加上磷元素以外的其他元素及多元素组合分析,可以进行遗址勘探和划定遗址边界[9]并区分遗址中不同功能区[10-11,13-14]。特别是在一些缺乏明显人工遗物的考古遗址中[15],通过元素分析能提供额外证据,帮助考古学家判断遗迹现象和研究人类废弃物[16-17]、食物残渣和粪便[18]、施肥行为[19-22]、金属冶炼和加工活动[23-25]、陶瓷加工[26]等和“居住效应”(habitation effect)[12]相关的人类活动。

国外应用土壤地球化学分析进行考古学研究已有百余年的历史。埃及农学家Hughes于1911年开创了土壤地球化学在考古学中的应用,他在考古遗址中观察到了磷酸盐的增强。然而真正系统性开展考古遗址土壤磷酸盐分析的是瑞典学者Arrhenius,他在20 世纪20年代和30年代对瑞典南部的广大地区进行了测绘,发现维京农场和居址遗骸区的土壤中磷含量异常高,并利用这一现象指导发现古代先民定居点[27]。从20世纪50年代开始,开展了考古土壤中更为广泛的微量元素分析研究[28],元素从磷元素拓展到铜、锌、氮、钙、镁、钾等,特别是2000年左右通过电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)技术实现了更多元素的土壤分析,开始将元素分析拓展到钡、稀土元素(如镧、铈、镨、钾、铯、钍和铷)等更多元素[29]。随着考古土壤地球化学分析不断发展,近10年来有多位学者回顾总结该学科方向的进展[8,28,30-31]。

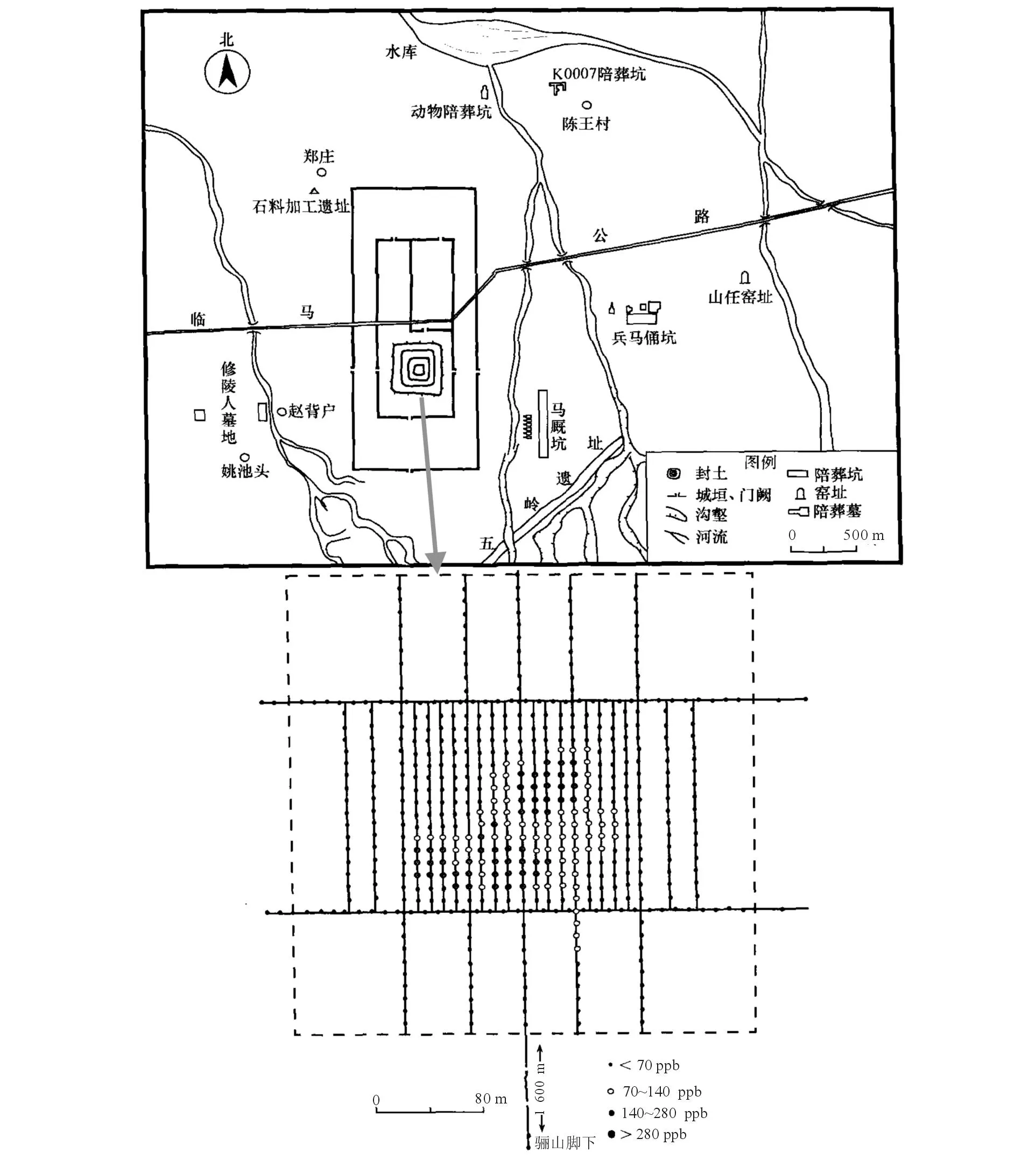

国内运用土壤元素分析方法开展考古学研究起步较晚,主要是分析不同层位土壤化学成分(碳、氮、磷等元素和可溶性盐等),探究遗迹遗物功能[32-33]以及各时期人类活动强度及其对土壤性质的影响[34-37]等。国内学者先后两次对秦始皇帝陵墓封土进行土壤汞元素检测,结果表明封土中心部位存在强度较高且连片分布的汞异常,汞异常的范围局限在地宫范围内,证实了文献关于地宫中存在大量水银记载的正确性。此外,地宫内汞异常的分布状况和秦帝国版图内水系的分布有一致的对应关系,验证了《史记·秦始皇本纪》关于地宫中“以水银为百川江河大海,机相灌输”的记载(见图1)[38]。冶金是人类的重要发明,古代冶金活动会造成环境土壤的重金属异常,通过检测这类重金属元素的异常分布可以推断古人冶炼活动的情况。河西走廊被认为是中国较早出现冶炼活动的地区,通过研究河西走廊新石器时代晚期到青铜时代地层土壤中重金属元素的异常分布,发现从公元前4000年到公元前3400年,该地区考古沉积物中重金属元素浓度增加,在公元前300到公元前2400年期间有所下降,但仍然高于自然背景值,直接反映了当地先民冶炼活动强度的变化[39-40]。关中地区商文化老牛坡遗址是商代重要青铜冶炼遗址之一,学者对遗址的地层剖面土壤进行取样,根据系列土壤样品的磁化率和重金属浓度分布来推测古人冶炼活动的范围和强度,为商代炼铜活动的研究提供依据[41]。

图1 秦始皇帝陵园遗址分布及封土汞元素含量分布[38]Fig.1 Distribution of the Emperor Qinshihuang’s Mausoleum and distribution of Hg of the mound

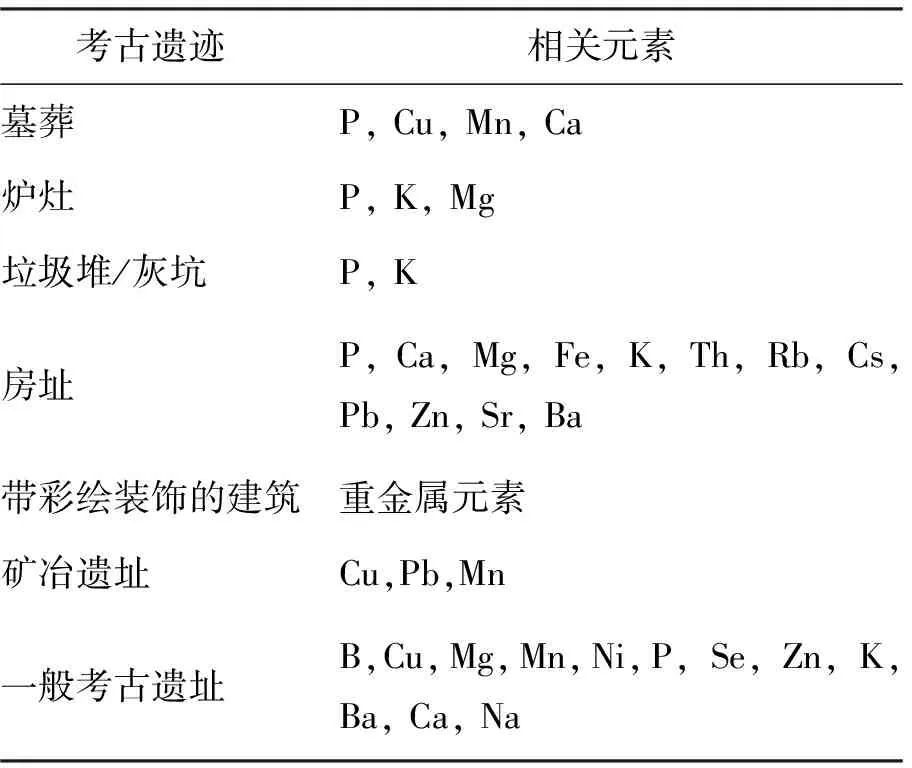

土壤地球化学分析主要根据检测数据的异常分布来推测人类活动,不少学者探讨过其中的机理。磷元素和磷酸盐在土壤元素分析中具有重要作用,是考古土壤分析中最常用的指示人类来源的指标[30]。因为磷广泛存在于生物组织、骨骼、粪便、灰烬等有机物中[42],这些有机物分解后会在土壤中积累,且磷在土壤中相对稳定,可存在于大多数土壤pH值范围内[43]。除磷以外的其他元素与元素组合也是考古土壤地球化学研究中的重要指标。钙和锶也是考古遗址常见的元素,因为锶可能来源于骨骼[44],钙来源于骨骼、灰烬和粪便[45-46]。含量较高的钙、磷和锶是考古遗址常见的元素组合,三者通常表现出高度相似的分布模式,被认为与人类活动特别是食物加工和畜牧活动有关,而对于三者产生关联而形成强相关性元素组合的原因还缺乏合理的解释[47-48]。Oonk等总结了考古遗址和相关遗迹中土壤元素及元素组合的联系(见表2)[30]。此外,含量较高的锆元素可能反映遗址中存在的陶瓷遗存,而钾、钒、铬组合可能指示有机物和燃烧活动的存在[47]。

表2 考古遗迹和相关土壤元素

土壤地球化学检测方法也在不断完善。2013年之前,检测方法主要有比色法、原子吸收光谱法(AAS)、电感耦合等离子体(ICP)光谱法(ICP-AES、ICP-OES和ICP-MS)。2013年开始,由于测试成本低、测试速度快,便携式荧光光谱仪(pXRF)得到越来越广泛的应用,尤其适用于考古发掘现场的多元素分析[49]。已有研究比较了常用的AAS、ICP和pXRF这3种方法,在元素分析方面具有足够的准确性,在测量磷元素方面可以与测量土壤和沉积物中磷含量的标准技术ICP-OES相媲美[45,50]。 Save等使用pXRF对考古遗址进行大规模地球化学调查, 对测量方法、 测量时间、 测量后绘图和数据分析、 测试周期和成本等进行了详细总结[48]。 pXRF在土壤地球化学研究中具有很大潜力, 因为pXRF检测速度快、 成本低, 可用于考古发掘现场原位检测, 便于研究人员利用pXRF开展大规模检测分析,进而建立数据库开展大数据分析, 以此为考古研究提供更多信息。

2 土壤微形态分析

土壤微形态分析是土壤科学的一个分支,其基本任务是将显微镜下观察、描述的土壤微形态特征及变化用来说明土壤生成、发育的演变规律,有助于了解一般自然力量或人为因素对土壤形成过程的影响。对于考古学而言,土壤微形态学可用于环境考古研究,即分析区域环境演化与考古遗址形成及考古学文化发展的关系,也可分析考古遗址内各类遗存的特征及其所反映的人类活动特点[3]。对于土壤残留物分析来说,土壤微形态学能够从宏观层面为残留物分析提供依据,通过更为细致的观察为残留物所处微环境提供详细信息,通过分析土壤沉积和埋藏过程的变化来分析残留物所处环境的变化,通过土壤的物理、化学指标预判残留物类型。

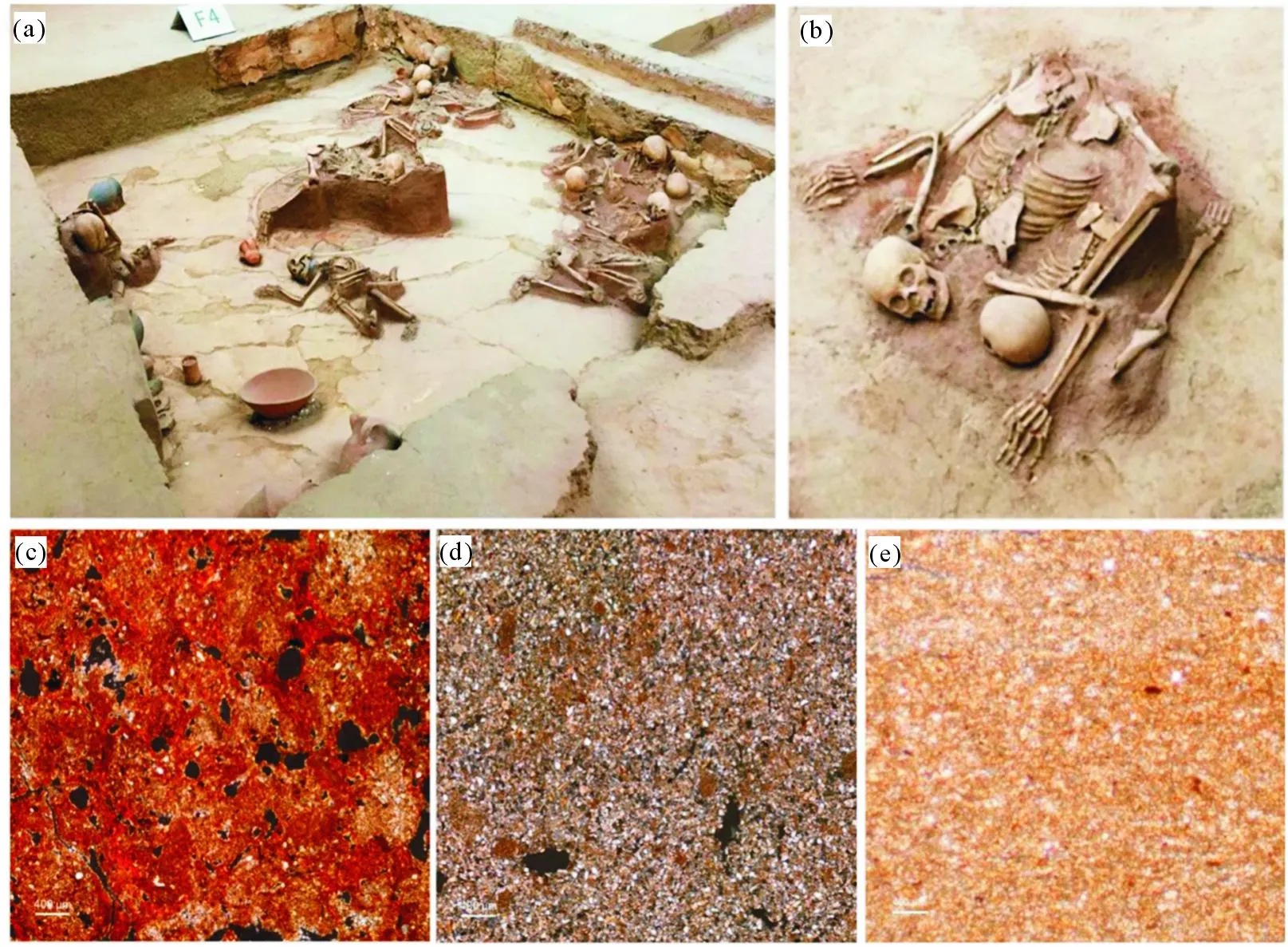

靳桂云是最早倡导将土壤微形态分析应用到中国考古的学者,她介绍了土壤微形态分析的基本原理、采样和分析方法及在考古学中的优势,强调土壤微形态分析对环境考古、分析考古遗址内各类遗存的特征及其所反映的人类活动特点具有重要意义[3]。此后,多位学者就土壤微形态在考古中的应用问题发表过综述文章[51-54]。其中,姜钰等将考古文化遗址区按照功能分成用火相关区(灰烬层、火堆、火塘)、生活居住区、耕作区、墓葬区、制陶区、冶金区6种类型,并按照上述类型总结了土壤微形态分析的研究进展,提出建立不同古人类活动区对应的土壤微形态特征数字图像库[55]。除综述外,国内学者也积极运用土壤微形态分析方法研究考古遗址形成的原因和过程。青海喇家遗址是一处新石器时代的灾难遗址,已有研究对于灾难的成因尚存在争议。对青海喇家遗址齐家文化地层之上的红色黏土进行土壤微形态分析方法发现,这些红色黏土层不具有古洪水沉积物的一般特征,属于典型的泥流沉积物,证明了造成喇家遗址毁灭的直接原因是地震后突发的暴雨泥石流(见图2)[56]。 古代壕沟从建造到废弃的过程在一定程度上能够反映当时的社会组织变迁。 通过土壤微形态分析对河南禹州瓦店遗址龙山文化壕沟采集的系列样品进行观察和分析, 发现瓦店龙山文化壕沟是直接与古颍河河道相通的水利设施, 起到引水排灌作用, 历经连续的维护和使用, 被废弃后又被再度开发利用, 重建了壕沟从建造、 使用、 维护及废弃到再利用的完整生命周期[57-58]。

注:(a)喇家遗址灾难遗迹;(b)遗迹中的人类遗骸,红色黏土覆盖人类遗骸;(c)覆盖喇家遗址人类遗骸的红色黏土;(d)喇家遗址马兰黄土;(e)喇家遗址上游积石峡堰塞湖沉积层。

国际上土壤微形态学在考古学领域的应用包括环境考古、 农业考古、 城市考古及遗物微环境。 Lang和Stump利用土壤微观形态研究坦桑尼亚Engaruka遗址的灌溉情况, 证明该遗址自然降水足以维持当地农业发展, 形成类似稻田的土壤环境, 驳斥了当地农业必须有人工灌溉的假设[59]。 Wouters等通过土壤微观形态分析, 研究了11到15世纪比利时Lier地区的考古遗址地层形成过程, 揭示了该地区从农业活动区域到城市市场区域的转变[60]。 Goldberg和Berna采用土壤分析的方法记录考古出土遗物所处的微环境及特征, 并用该方法更为准确的解释考古记录[61]。 Gutiérrez-Rodríguez等提出倡议, 将土壤微形态的高分辨率动态图用于出版物中并共享研究数据[62]。

3 沉积物古DNA研究

古DNA不仅存在于考古出土的动物骨骼、植物遗存中,也存在于古代沉积物中,被称为沉积物古DNA(sediment ancient DNA,sedaDNA)[63]。古环境DNA(ancient environmental DNA/palaeoenvironmental DNA,ancient eDNA)是散布于古环境样品中的生物古DNA[64],与沉积物古DNA的概念基本一致,因而国内外学者经常将这两者混用。这些DNA主要是从冰川、冻土、湖泊沉积物、泥炭沉积物、遗址文化层、牙结石、粪便化石等环境样品中提取得到的混合了古代动物、植物和微生物等遗传信息的古DNA[64-65],它们随着生物的遗留物质(遗体、毛发、粪便和尿液等)进入环境并迅速降解、缓慢变性,最终吸附在矿物等颗粒上,或者被微生物整合到自身基因组上而长期保存[66]。沉积物古DNA分析发轫于1998年[67-68],发展至今形成了宏条形码技术(metabarcoding)和鸟枪法宏基因组(shotgun metagenomic)技术为主流的检测方法[69-70]。宏条形码技术属于靶向分析方法,使用特异性引物对目标生物类群的基因进行扩增,并通过高通量测序技术增加测序深度,获得主要生物类群的分类信息[71-72]。鸟枪法宏基因组技术属于非靶向分析方法,将环境中的全部生物遗传物质通过高通量技术进行测序,然后通过生物信息学算法将这些遗传信息与标准数据库比对,将基因信息破译为物种组成信息,从而分析古环境生物群落的组成[73-74]。

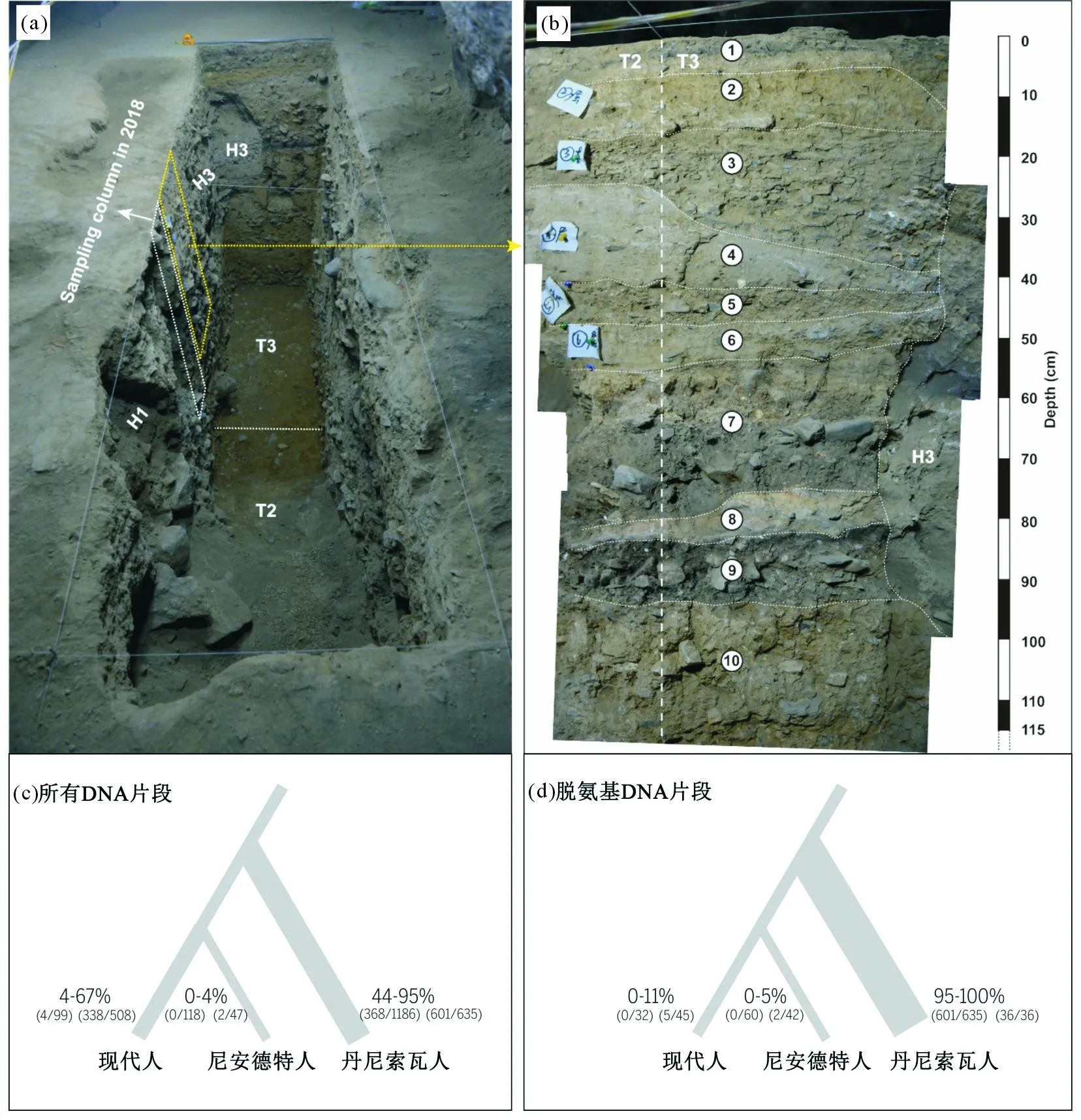

国内学者侯卫国等在2017年撰写的关于沉积物古DNA的综述文章强调了沉积物DNA在古生态、古环境和古气候研究中的应用,但并未涉足在考古学研究中的应用[75]。2020年,顾政权等从技术发展、研究方法、应用方向和存在问题等方面详细介绍了古环境DNA及其在环境考古中的应用,总结了国外采用较为成熟的条形码技术和宏基因组技术开展的分析案例,研究对象包括冻土、湖泊沉积物、冰川下沉积物、粪便化石、牙结石等古环境样品,在古生态环境重建、古代农业发展、古代人类食性、人类扩散历史和人类活动对环境影响等环境考古领域取得了良好进展并发表了大量研究成果[66]。国内关于沉积物古DNA的考古学研究尚处于起步阶段,但前景广阔。第一个成功案例是甘肃白石崖溶洞沉积物的相关研究。通过对溶洞沉积物古DNA的分析,研究人员成功提取并确认了属于丹尼索瓦人的线粒体DNA,这是首次在俄罗斯丹尼索瓦洞之外找到丹尼索瓦人的DNA(见图3)[76]。顾政权等将沉积物古DNA技术应用于西藏廓雄遗址(3 160~2 954 cal a BP)的调查剖面,鉴定出的大麦等农作物和绵羊等家养动物与考古发现的动植物遗存相印证。此外还发现了粟以及多种与农作物伴生的微生物,其中粟在大植物遗存中并没发现,这显示了沉积物古DNA技术具有通过旷野遗址文化堆积物复原其中动植物种属信息的潜力[77]。

注:(a)白石崖溶洞发掘现场;(b)白石崖溶洞发掘现场沉积物地层,其中丹尼索瓦人DNA发现于沉积物地层2、3、4、7;(c)沉积物地层4中所有DNA片段的谱系推断;(d)沉积物地层4中脱氨基DNA片段的谱系推断。

沉积物古DNA分析与土壤微形态、生物标记物分析等方法相互结合,能够挖掘更多的考古信息。有学者通过古DNA分析和脂质分析鉴定湖泊沉积物中的生物来源并将结果相互印证,为先民定居和动植物管理提供直接证据[78]。Morley等在丹尼索瓦洞中进行土壤微形态分析研究时发现,土壤微形态分析可以帮助确定沉积物中有利于保存古DNA的区域[79]。Massilani等借鉴土壤微形态中的方法,尝试用树脂包埋的方式保存和固定沉积物样品,结果表明该方法便于进行古DNA保存,且DNA在沉积物中的迁移程度较小[80]。

4 有机残留物分析

这里的有机残留物是指除DNA外的蛋白质、脂类分子和其他生物标记物。经过几十年的发展,目前陶器吸附残留物的研究已经成为考古有机残留物分析中的显学,特别是陶器吸附脂质的研究,方法成熟,成果丰硕。陶器吸附蛋白质和其他生物标记物(如黍素),也有不少成功鉴定的案例[81-82]。相比之下,考古土壤中的有机残留物研究则十分薄弱。特殊的矿物结构能够为陶器壁内部有机残留物分子提供保护,从而减少有机残留物降解[83]。与陶器相比,考古土壤的两个特点导致其有机残留物分析更加困难。①陶器的成分相对单一,不同地区的考古遗址土壤或沉积物组成复杂且差异巨大。②陶器内壁提供了相对封闭的空间,而土壤或沉积物的环境更加开放,存在多种导致有机物分子降解的因素。此外,有机残留物在土壤中降解后,很容易和其他分子混杂,从而难以区分出古代残留物,目前主要依靠考古学背景和设置阴性对照来区分古代和现代有机物分子,通过残留物本身的特征直接区分的相关研究还需加强。古代DNA可以通过特有的损伤模式识别[84],蛋白质、脂类和其他生物标记物还缺乏十分成熟的直接判断方法。区分古代蛋白质可以通过评估蛋白质老化程度实现,目前有3种方法,分别是检测蛋白质降解的脱酰胺率、氨基酸外消旋分析和氨基酸单体碳同位素测年[85-87]。

4.1 考古土壤中脂质残留物研究

脂质具有疏水性,在水中溶解度低,并且容易和土壤有机物聚集和胶联形成物理屏障,从而限制微生物的降解,可使脂质残留物能够在沉积物中保存长达百万年[88]。土壤中脂质的检测方法借鉴了成熟的陶器吸附脂质残留物的检测方法,普遍采用基于气相色谱(gas spectrometry,GS)的分析方法,除气相色谱外还包括气相色谱火焰离子化检测器联用(GC-FID)、气相色谱质谱联用(GC-MS)、气相色谱燃烧同位素质谱联用(GC-C-IRMS)等。Green曾对考古土壤脂质残留物开展系统性研究,通过对众多墓葬尸骨周边土壤进行系统性采样和脂质分析,发现一些列包括脂肪酸、甾醇、树脂酸、正构醛、正构烷烃等在内的生物标记物[89]。国外学者运用土壤脂质分析方法主要解决以下2个考古学问题。

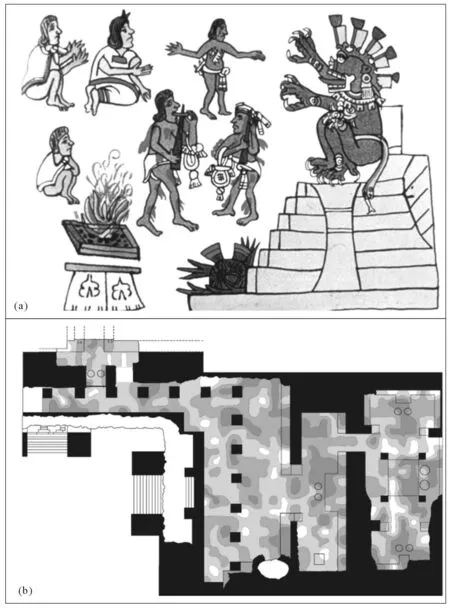

1)研究古代食物及加工利用方式。Heron等学者使用GCMS的脂质分析结合碳氮稳定同位素(δ13C和δ13N)分析对挪威北极地区约900~1 700 BP的长方形坑中的胶结状沉积物和木炭展开分析,检测出长链不饱和脂肪酸和异戊烯脂肪酸,以及不饱和酸的氧化和热分解产物,如二羧酸(dicarboxylic acid)、二羟基脂肪酸(dihydroxyfatty acid)和ω-(邻烷基苯基)烷酸(ω-(o-alkylphenyl)alkanoic acid),指示了水生生物脂肪的存在,从而推断这些坑是先民加工海洋动物油脂的场所[90]。古代食物的一种特殊使用情况是作为祭祀时的祭品。通过对墨西哥城阿兹特克神庙内不同区域地面脂质残留物的分析,研究人员确认了脂质浓度高的区域为先民祭祀活动中放置祭品的祭台所在(见图4)[91]。

注:(a)Tudela法典中记录的阿兹特克人在神灵前的放血仪式;(b)阿兹特克神庙旁雄鹰勇士之家地面脂肪酸分布图。颜色较深的区域代表脂质含量较高。

2)炉灶遗迹的研究。Lejay先后做过两次炉灶模拟实验,探究了使用木材和动物骨骼作为燃料加工肉类后炉灶土壤中脂质残留物的差异,完善了炉灶加工肉类后有机残留物的特征数据库,包括支链二元酸、酮、短链酸和正烷烃/正烯烃双酯等动物脂肪的受热产物[92-93]。Buonasera也开展过类似的模拟实验,进一步测试了残留物不同层位的温度,为残留物受热分解提供依据,并采用土壤微形态方法观察炉灶沉积物空间形态和组成,指出某些对称和轻微不对称饱和长链酮类(14-nonacosanone、16-hentriacontanone、16-tritriacontanone和18-pentatriacontanone),特别是与十七烷(C17正构烷烃)一起存在,是陆生动物脂肪热降解的分子指标[94]。

4.2 考古土壤中蛋白残留物研究

相较于脂质,蛋白质和糖类更容易因化学变化和微生物的影响而降解,其保存潜力不如脂质[95]。然而,蛋白质可通过吸附在黏土和腐殖质上从而得到保存,其中角质蛋白在考古土壤中已成功检测到[96-97]。整体而言,考古土壤蛋白的研究尚不成熟,研究案例较少,研究方法仍然以古蛋白分析方法为主,包括氨基酸分析、免疫学方法和蛋白质组学分析(包括肽质量指纹图谱分析、自下而上和自上而下的液相色谱质谱联用(LC-MS/MS)分析)[98]。

1996年,Evershed通过直接水解粉末状土壤和陶器样品,并通过高效离子交换色谱对一批萨克逊晚期/中世纪早期陶器及相关墓葬土壤进行蛋白质和氨基酸分析。结果表明,检测到的微量氨基酸和蛋白质难以作为考古解释的证据,只有两件陶器中检测到的明胶可以作为微量动物胶原蛋白的证据[99]。这是首个考古土壤蛋白研究的案例。2012年,Oonk等通过牛血清蛋白在不同类型土壤中的埋藏进行模拟实验,探究不同溶剂的提取效果,并将结果应用于古罗马一处房址地板的研究中,检测到了古代残留的角质蛋白,并提出角质蛋白可能成为考古居址的生物标记物[96]。尽管该研究考古意义有限,但这是首次将蛋白质组学方法应用于考古土壤研究的案例。此后,有研究使用靶向分析的方法,采用专为识别熟制动物材料而设计的ELISA(酶联免疫)试剂盒和蛋白质组学技术,检测捷克Katovice附近的一处中世纪早期遗址(公元9—10世纪)的陶器吸附和所在地层的土壤样本中的蛋白残留物,鉴定出陶器吸附了熟制的猪肉蛋白残留,通过对照土壤中含有未经加工的猪蛋白残留,判断其可能来自于野猪的粪便[100]。

4.3 考古土壤中生物标记物分析

除上文提及的脂质分析中的一些生物标记物〔如指示水生生物的ω-(邻烷基苯基)烷酸〕外,考古土壤中的相关生物标记物种类较少。具有高水溶性的生物标记物在受到地下水影响的考古土壤中难以保存[101],包括常作为识别酒类残留物的有机酸(酒石酸、琥珀酸、马酸、富马酸、柠檬酸等)[102]。考古沉积物中发现较多的是粪便生物标记物,包括coprostanol、β-stigmastanol、5β-stanols、24-ethylcoprostanol等[103-104],其中24-ethylcoprostanol来源于食草动物粪便[105]。Shillito等利用粪便生物标记分析确认了约14万年前Paisley洞穴中存在人类,证实了之前对相同粪化石进行的古DNA分析结果[106]。Evershed等根据类固醇生物标志物含量来区分考古遗址土壤中不同粪便的输入来源,结果表明,人类(杂食动物)与反刍动物(食草动物)的粪便可以区分,人类粪甾醇(coprostanol)与5β-stigmastan-3β-ol的比例约为5.5∶1,而反刍动物这一比例约为1∶4[107]。Prost等也试图通过对土壤中不同家畜粪便残留物中类固醇〔Δ5sterols, 5α-stanols, 5β-stanols, epi-5β-stanols, stanones和胆汁酸(bile acids)〕的分类来区分动物来源,但同时指出,类固醇生物标记物在降解后会失去特异性,因此很难应用于考古研究,只有胆汁酸具有良好的鉴定效果[108]。此外,烷基酰胺(alkyl amides)在考古和古环境研究中可能具有作为新生物标志物的潜力,其在考古地层中的变化可以指示环境差异,这在安徽蒙城县尉迟寺考古遗址的沉积物研究中得到了验证[109]。

5 总结与展望

土壤是考古遗址中最常见的各类遗迹和遗物载体,同时其本身也是重要的考古研究材料。以考古土壤自身为研究对象,通过土壤地球化学分析、土壤微形态分析、沉积物古DNA分析和有机残留物分析这4种研究方法,可发掘更多考古潜信息,逐渐将考古学研究对象从宏观拓展到微观。从研究趋势来看,考古土壤研究在以下几个方面需要持续发力。

1)多方法综合研究。国外学者将多种研究方法综合应用于同一考古学问题研究称为多方法(multi-proxy)研究。考古土壤是古代遗留下的各种遗存及其残留物的综合反映,将上述各研究方法按照需要汇聚并开展多方法研究,才能充分挖掘考古土壤信息,有效解决考古学问题。上文提及的一些研究或多或少涉及到多方法研究,不少学者也主动开展多方法研究,包括地球化学和土壤微形态分析相结合[110-111],生物标记物、土壤微形态、植物微体化石分析相结合[112],土壤微形态和植物微体化石分析相结合[113],生物标记物和古DNA分析相结合[114]等,这已成为考古土壤研究的趋势。

2)考古土壤保存方法研究。考古土壤研究中的DNA、蛋白质、脂质等有机残留物均易污染、易降解,需要相对严格的防污染和保存措施。目前的保存方法可以参考已有的古DNA[68]、蛋白质[85]、脂质[115]的保存方法。然而,不同保存条件对古DNA、蛋白质、脂质等残留物的具体影响机制和它们降解的规律尚未厘清。同时,不同方法的有机结合也是值得探索的方向。近期,有研究借鉴土壤微形态的树脂包埋方法固定和保存沉积物古DNA[80],对于树脂包埋脂质也有初步尝试[116],树脂包埋是否能成为保存考古土壤的统一方法是值得探索的方向。

3)土壤有机残留物研究。在考古土壤有机残留物研究中,沉积物古DNA、脂质分析的方法比较成熟,而考古土壤蛋白质的研究在方法上仍处于起步阶段,亟待加强研究。生物标记物数据库也需要扩充成为提高分析效率的工具,这有赖于从更多已经验证的考古研究中进行总结,以及通过开展模拟老化实验的方式来发现。

国内开展考古土壤研究具有良好的基础。首先,残留物分析在考古遗址发掘中日益受到重视,考古遗址内样品尽可能全部留存也成为一种趋势,2021年开始的四川广汉三星堆祭祀区发掘是这一趋势下的成功实践。其次,考古土壤的分析方法可继承已有的残留物分析方法,因为土壤中的残留物类型与已有的残留物分析内容有重合,不少高校和科研院所已经配备了相关科技检测设备,积累了数据和经验。最后,土壤微形态分析、沉积物古DNA分析等研究方法日趋成熟,在考古中的应用案例日益增多,为考古土壤分析创造了条件。已有研究充分说明,考古土壤具有重要的研究价值,若在考古发掘中给予重视、妥善保存,能有效扩大考古研究对象,助力考古信息挖掘,为考古和文物保护研究提供依据。