名画穿越

曾孜荣

人们常说“江山如画”,江山如哪一幅画呢?如果答案只有一个,那大家可能都会投票给《千里江山图》。你看,在将近12米长的巨型画卷中,有崇山峻岭,也有江河浩荡;有渔村散落江边,也有桥梁点缀群山……好似一幅画卷中的“理想国”!这样一幅惊世名画,竟然出自一名18岁的天才少年——王希孟之手,这就更加令人赞叹了。

《千里江山图》是中国山水画中“可行、可望、可游、可居”这种审美境界的极佳体现。画中的每处场景,其实都有小路相通,观者可以像置身于游戏地图一样穿行其中。现在,就让我们沿着画家王希孟设计的“小路”,来一番画中之游吧!

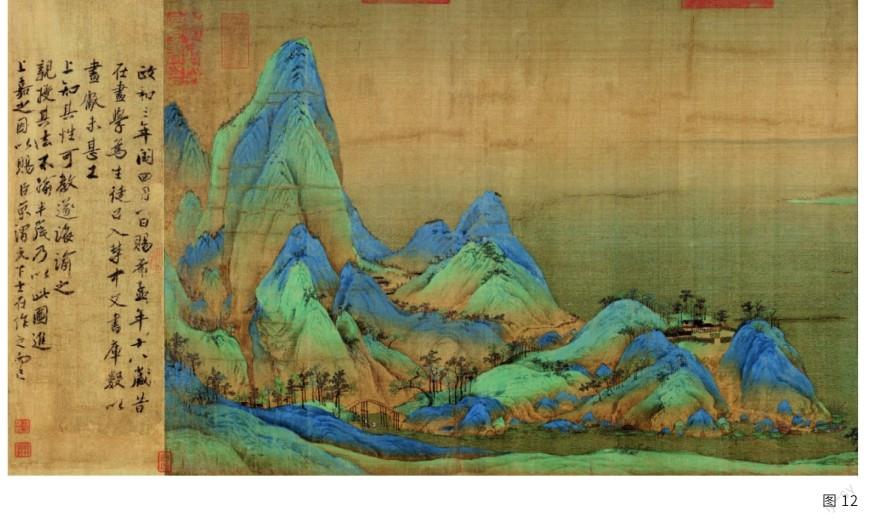

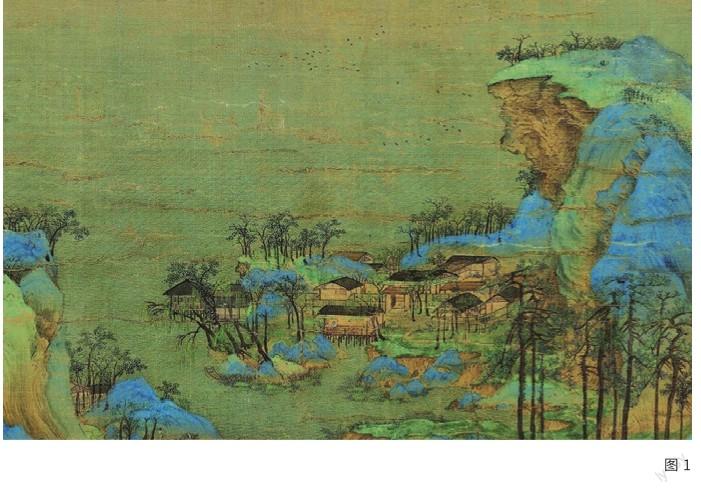

画卷一开篇,晨光熹微的山谷里静悄悄的,一座庄园出现在左前方。庄园的房屋左右對称,居中的主屋是宋朝流行的“工”字型布局。门前的水榭上,站着两名白衣人,其中一个应该是王希孟自己,告别友人之后,他就带领我们开始“画中之游”了。一群飞鸟从山头掠过,若不细看,你几乎察觉不出。王希孟只在上方轻绘几个墨点,就赋予了安静、悠远的画面一丝动感。(图1)

往前走,一座古朴的小桥跨在溪水上。这桥真是小啊,狭窄的桥面仅容一人一驴通过。桥面上覆盖着干草与泥土,这样既可以使桥面平坦又可以防止风雨侵蚀。我们可以留心数一数,这一路会经过多少座桥,见识一下宋朝各式各样的桥。(图2)

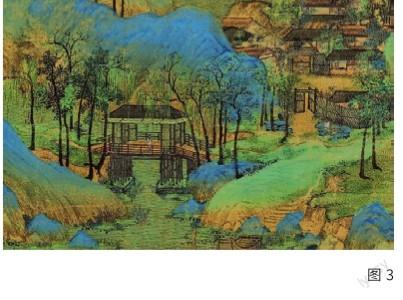

过了小桥,溜溜达达,又来到一座庄园,一位白衣老爷爷正坐在篱笆墙外的石头上休息。横跨溪流的是一座亭桥,它不仅具有桥的通行功能,还可以让人们在亭中欣赏风景。那位白衣人是王希孟吗?他触景生情,正在吟诵“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦”。(图3)

告别杨柳依依的亭桥,继续行走。呀,大江拦住了去路!幸好还有渔船经过,那我们就和王希孟搭船前进吧。坐在小船上飘飘悠悠,遥遥望去,水天缥缈,远处山丘层峦起伏,你有没有体会到李白的诗情画意:“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”。(图4)

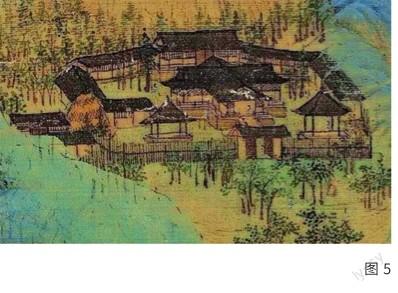

弃舟登岸,竟是个热闹的渔村。村外有条曲曲折折的栈道通往山里,我们上去看看吧。原来,半山腰有一个庭院。细看主屋的屋顶,居然是一个“十字形”,屋前有两个小亭子,左边还有一个小茅庐,让人不禁想起“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”,果然是“山不在高,有仙则名”。(图5)

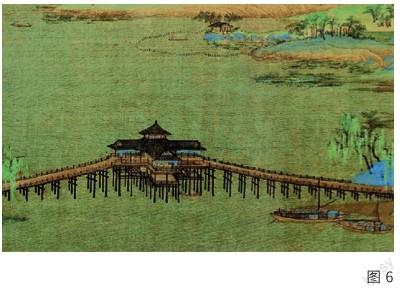

呼吸着山野间的新鲜空气,前面出现了一座宏伟的大桥,就像一道彩虹,横跨江面。桥从两端向中央逐渐升高,中间建了一座大型桥亭。

桥亭有三层,中间这层用来通行,也可以让王希孟歇歇脚,还有蓝色的遮阳帘卷在屋檐之下。下一层靠近水面,适合夏日乘凉,甚至可以登上小船去“浪一浪”。最上层则是一个攒尖顶的亭子,“欲穷千里目,更上一层楼”,这里最适合远眺了。(图6)

快到中午时分了,远远地就听见隆隆的水声,抬眼望去,原来是一股多叠的瀑布从山崖上倾泻而下,一、二、三……好像有三四层。(“多叠瀑布”是极少见的自然景观,最著名的就是庐山的“三叠泉”。)在瀑布的顶上,人们还建造了跨溪的廊桥,王希孟是不是跑到廊桥里面去喝茶看风景了呢?(图7)

且行且看,越过瀑布,前面山谷里有一处与众不同的庭院。我们跟着王希孟走进庭院,发现后院还耸立着一座大大的草庐。传说周武王时期,匡裕等兄弟七人结庐在山中修炼,后来得道升仙,只剩下一个空空如也的草庐,因此后人称匡裕隐居的那座山为庐山,也叫“匡庐”。难道王希孟真带我们穿越去了宋朝的庐山?(图8)

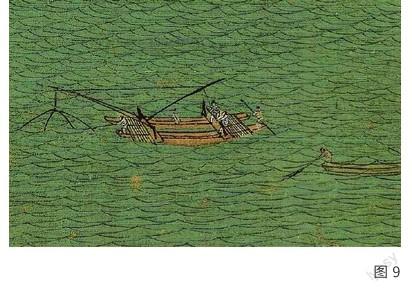

在庭院里吃过午饭,沿着弯弯曲曲的小路继续前行,我们来到一处湖湾。湖面上有几艘打渔船,它们正在辛勤忙碌。仔细看,其中竟有一艘双体船(“双体船”,即两个分离的水下船体,在上部利用加强构架连接成了一个整体的船舶),船上两人踩着踏板操控进退,是不是很像我们今天在公园玩的脚踏船呢?(图9)

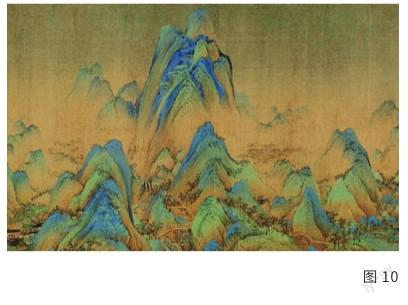

下午时分,我们突然看到了一组“M”形的群山,这是整个画卷的最高峰(图10)。主峰高耸入云,宫室在主峰下若隐若现,群峰则拱卫在主峰四周,如众星拱月一般。峰顶点缀着绝妙的青绿色,一直渐变至山脚。站在山脚下,让人不禁感叹景色之壮观;站在峰顶处,又能够让人一览千里江山的浩瀚!

这幅画是王希孟在老师——宋徽宗的指导下创作的。高者尊,低者敬!他用群峰和主峰的关系,表达了自己对老师的无限景仰之情。

“舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣”,我们跟着王希孟到达了画卷的尾声,此时已是日落西山红霞飞。停船靠岸的我们与下山迎接的人一同欣喜地奔向半山腰的那座庭院。

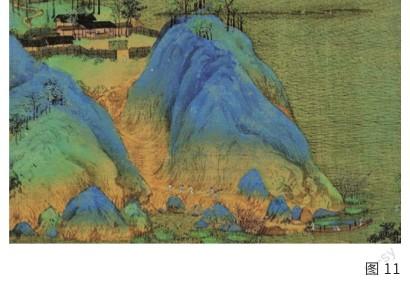

细看庭院的建筑和画卷一开始看到的第一个院落(图1)类似,主屋也是“工”字型对称的结构,这是《千里江山图》反复出现的建筑样式——前堂、后室,中间加连廊。周围建有厢房,再装上篱笆,围成一个院落。此刻,庭院的篱笆门洞开,好像有僮仆欢迎,稚子候门。(图11)

现在我们退出“游戏地图”,纵览画卷最后的这一组山水,在画卷结束的高峰之下,那条“王希孟小路”仍然绵绵未尽。而卷尾这座高峰又与卷首的那座山峰,正好首尾呼应,一前一后合成了一个完满的括弧。画卷就此结束,留给我们“山外有山”的无尽遐想……

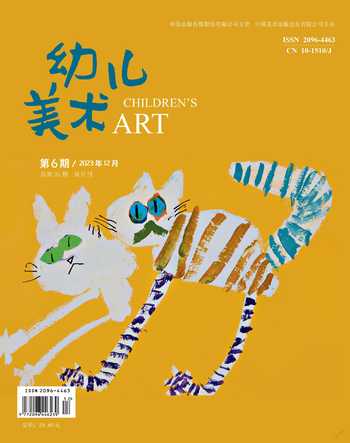

画家王希孟是中国美术史上少有的少年天才。然而,他的生平在史籍中没有记载,也没有其他画作传世。唯一的资料就是在《千里江山图》卷尾,当时的宰相蔡京有一段题跋描述道:希孟曾是画学的学生,多次给宋徽宗进献画作,但画得并不完美,宋徽宗觉得他有天赋,就亲自指点他。十八岁时,希孟用了将近半年的时间画成此画,宋徽宗很赞赏……由于这段题跋对希孟的情况透露并不多,不知籍贯,不明下落,直到六百多年后,清朝画家宋荦在《论画绝句》中提出希孟姓“王”,这才知晓其真正的名字。(图12)

王希孟在创作《千里江山图》时,始终让那条小路若隐若现地穿行于各个场景之中。他好像在带着我们玩“名画穿越”的游戏,几乎每一幕都有着美不胜收的沉浸式体验。少年天才王希孟只留下了这一幅画,也因为这一幅“只此青绿”而名垂千古。它绝不只是一卷山水画,也是一次北宋“理想国”的奇幻旅行记。