“茅奖”:主流意识形态话语下的文学经典

张莉萍

当代长篇小说创作是中国当代文学史上的华彩一章,迄今已走过七十多年的历程,虽然在发展过程中有过磨难和曲折,但取得的成就无疑是令人瞩目的。在这七十多年的历程中,长篇小说经历了两次创作热潮。第一次是20世纪50年代末至60年代初,涌现出了如“三红一创”、《三里湾》、《山乡巨变》等一大批优秀的长篇小说;第二次是从“文革”结束后一直延续至今,取得了丰硕的成果,呈现出崭新的面貌。这些创作给社会和读者留下了宝贵的精神财富,部分作品被冠之以经典之名。但面对生活环境的变迁、多元文化的冲击,读者大众的审美趣味也发生了诸多变化,曾经被广泛认同的文学经典在当下不断遭到质疑,文学经典及文学经典化也是学界一直热烈讨论的话题。

作为中国具有最高荣誉的文学大奖之一的茅盾文学奖(以下简称“茅奖”),承担着建设社会主义核心价值体系,推进文化自信自强,推动中国当代文学走向经典化,丰富人民精神世界、增强人民精神力量的重大使命。文学奖最主要的目标不外乎奖励最优秀的作品或作家,使获奖作品经典化也是文学奖的宗旨所在。茅盾文学奖“从一开始就有着明确的经典意识、规范和追求”[1]。不论是茅盾在写给中国作家协会书记处的“遗嘱”中明确提到“奖励每年最优秀的长篇小说”,还是《茅盾文学奖评奖条例》中规定“坚持导向性、权威性、公正性,褒奖体现中国当代长篇小说思想和艺术高度的优秀作品”,此处的“最优秀”“权威性”等都可算作是经典的别名。因此,筛选出经典作品也是“茅奖”最重要的任务之一。

然而,近几届“茅奖”结果公布后都会争议不断,某些获奖作品难以获得读者的一致认可,部分作品很快就被读者淡忘,特别是部分获奖作品在当代文学史教材中所占比重不大,甚至有些作品根本未被提及。“也许可以这样说,一个时期文学经典的秩序,最终需要在文学教育和文学史撰写中加以体现和‘固化’,以实现其‘合法性’,并在教育过程中普及和推广。”[2]“茅奖”作品如不能进入大学学术传播渠道,不仅“茅奖”的权威性会遭到质疑,而且“茅奖”作品能否被称为经典名作也是需要商榷的。对于何谓“经典”,许多研究者都试图给出自己的定义。一般而言,经典主要用来指被尊奉为典范的儒家著作,比如“五经”“十三经”,或者泛指宗教的经书或权威之作。由此可见,“经典”一词包含着某种意识形态的主导作用。童庆炳认为文学经典建构起码要有六个因素:“(1)文学作品的艺术价值;(2)文学作品的可阐释的空间;(3)意识形态和文化权力变动;(4)文学理论和批评的价值取向;(5)特定时期读者的期待视野;(6)发现人(又可称为‘赞助人’)。”[3]由此可知,建构文学经典既牵涉文学作品的内部因素、外部因素,也与连接内外部因素的中介因素密切相关。文学经典是一个不断建构的过程。“茅奖”作为构建当代文学经典的一个环节,也发挥着关键作用。

自1982年首届“茅奖”诞生,到2019年第十届“茅奖”,共评选出四十八部获奖作品(包括两部获荣誉奖作品)。在长篇小说创作的第二次热潮中,我国长篇小说的数量呈现井喷式增长,在众多的作品中选出精品力作可谓是难上加难。这也从一个侧面说明作品能荣获“茅奖”的概率是极小的,“茅奖”在我国各类文学奖项中的地位是举足轻重的。在评选过程中,“茅奖”评选条例经过多次修订(有1999年、2003年、2007年、2011年、2015年、2019年、2023年版的评奖条例),始终坚持思想性和艺术性有机统一的原则。“文学作品本身的艺术价值是建构文学经典的基础。”[4]具有较高艺术价值的作品能引起读者的阅读兴趣和心理共鸣,满足读者的閱读期待,同时可阐释的空间也是“说不尽”的。通过考察获奖作品不难发现,有些作品确实有着相当高的艺术水平,得到了读者和批评家的肯定,但同时也有部分作品在艺术手法上比较粗糙。洪治纲认为,“从评委成员和评奖结果来看,政治的质量认证明显大于艺术的审美认证”[5]。不可否认,条例中的评奖标准虽然会根据现实政策进行微调,但弘扬主旋律、贴近时代精神、反映现实生活等始终是“茅奖”的核心指导思想。这就不难理解为什么获“茅奖”的作品大多以现实为题材,以现实主义为主要创作手法。近一个世纪以来中国翻天覆地的变化,百年来的变革和奋斗历程,都被生动灵活地记录在获奖作品中。因而,大多数批评家在阐释这些作品时常用的词语有:历史、史诗性、英雄叙事、乡村叙事、改革、时代、现实、民族、文化、命运、反思等等。文学和文学批评都不可能彻底摆脱意识形态的制约。

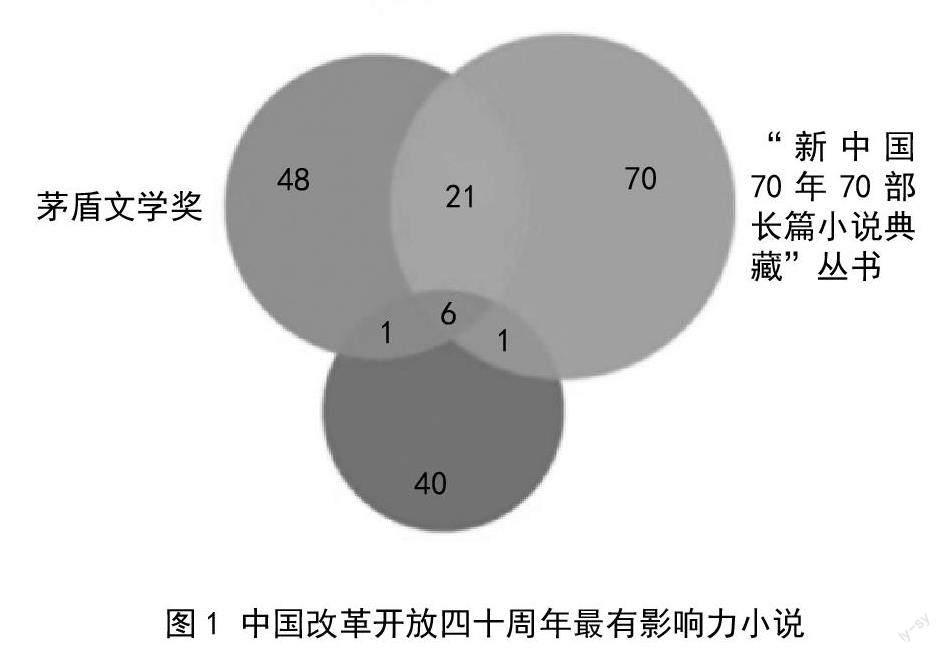

“茅奖”参评作品为1977年至2018年公开出版的长篇小说,几乎与改革开放同步。2018年8月,《小说选刊》杂志社、中国小说学会、人民日报海外网主办评选“中国改革开放四十周年最有影响力小说”,评选出的四十部小说是“时代精神与民族精神的融合,是关注现实与艺术创新的统一,是社会影响和文学成就的典范”[6]。2019年9月由学习出版社、人民文学出版社联合八家出版社推出了“新中国70年70部长篇小说典藏”丛书。这套丛书“描写我国人民生活图景、展现我国社会全方位变革、反映社会现实和人民主体地位、弘扬社会主义核心价值观和讴歌中华民族伟大复兴中国梦”[7]。这三项评选的时间下限大致接近,同时也都具有强烈的主流意识形态色彩,因此将其放在一起进行对照分析。通过分析发现,“茅奖”作品与“中国改革开放四十周年最有影响力小说”中的十五部长篇小说重合的有七部,与“新中国70年70部长篇小说典藏”丛书重合的有二十七部,占“茅奖”作品的百分之五十六点二五;而这三项评选结果均重叠的篇目仅有六部,分别是张洁《沉重的翅膀》、路遥《平凡的世界》、陈忠实《白鹿原》、阿来《尘埃落定》、王安忆《长恨歌》、金宇澄《繁花》。此外,比较特别的两部作品是《芙蓉镇》(获“茅奖”,但未入选其他两项)和《笨花》(未获“茅奖”,但入选其他两项)。有三位作家的不同作品分别入选这三项评选:王蒙(《这边风景》《活动变人形》《青春万岁》)、莫言(《蛙》《生死疲劳》《红高粱家族》)、张炜(《你在高原》《古船》《九月寓言》)。

从高度重合的六部作品来看,《沉重的翅膀》是反映经济改革的第一部长篇小说;《平凡的世界》诠释了社会转型期人们的心理变化及青年人的成长经历;《白鹿原》书写了一个民族的“心灵秘史”,具有史诗品格和文化批判意味;《尘埃落定》具有浓郁的地方色彩和民族风情,充满了浪漫神秘和诗情画意;《长恨歌》通过女性的故事来描绘城市的传奇和命运;《繁花》在日常叙事中建构了城市诗学。这六部作品,从题材分布上看,涵盖了工业、农村、历史、少数民族、城市等不同题材,表现了我国改革开放的方方面面;从创作手法上看,主要以现实主义为主,同时也借鉴了西方现代派小说的表现手法;从思想内涵上看,基本聚焦现实,关注民生,反映了时代的风貌,表达了对历史的反思和现实的批判。在推进中国式现代化建设、中华民族伟大复兴的征程中,主流的意识形态必然要在思想引导、舆论风向等方面发挥主导作用,这就不难理解“作为国家期许的当代文学典范—茅盾文学奖,是不可能独立于意识形态之外的”[8]。“中国改革开放四十周年最有影响力小说”和“新中国70年70部长篇小说典藏”丛书评选同样如此。可以说,这三项评选活动是在主流意识形态主导下进行的,是带有主题的评选,注重作品的社会影响、文学的教化作用和感召力量。正因为承担了如此重大的使命,“茅奖”确立的价值取向,决定了在评选过程中必然会倾向于有利于坚定文化自信、展现中国精神的作品。

雷达认为“茅奖”有自己的美学倾向和审美偏好,即“对宏大叙事的侧重,对一些厚重的史诗性作品的青睐,对现实主义精神的倚重,对历史题材的更多关注”[9]。此评价无疑是非常中肯的。从获奖作品的题材来看,有二十四部现实题材作品。这一方面与茅盾的以现实主义为核心的文学思想有关,另一方面也与“茅奖”的主办方中国作协的性质相关。此外,评奖条例中也明确规定“对于深刻反映时代变革、现实生活和人民主体地位,书写中华民族伟大复兴中国梦的作品,尤应予以关注”[10]。因此,现实主义作品在获奖作品中占主导地位也是“茅奖”内在逻辑的表征之一。此外,从读者的角度来说,大部分普通读者虽然也曾对现代主义和后现代主义作品产生过好奇和阅读冲动,但由于文学传统和文化语境的差异,这些作品与普通读者的阅读趣味之间还是存在着一定的隔膜。相较而言,现实主义文学作品更让读者感到熟悉和亲切。大众对现实主义文学根深蒂固的喜爱和接受,也是“茅奖”评选时需要考虑的因素之一。

同时,文学作品不等同于意识形态的宣传工具,而是要在审美愉悦中达到潜移默化的认同效果。纵览十届茅盾文学奖的评奖结果,虽然有一些遗珠之憾,但不可否认的是还有部分作品得到了学者们的认可,高度肯定了这些作品的艺术性,比如说《白鹿原》《长恨歌》《尘埃落定》等等,它们能够代表当代长篇小说创作的高峰。而《平凡的世界》在未得奖前已经在读者大众之中产生了较大的影响力,学者们却对此部作品讨论较少,评价并不高。这主要是因为当时文学批评界更关注现代派文学。随着新时期现实主义话语的回归,不少学者开始重新发现和阐释《平凡的世界》的价值,从而确认了其在文学史中的地位。对《平凡的世界》的评价和阐释也从另一个角度说明了不同学者对同一部作品的阐释存在着较大的差异,文学理论和批评的价值取向、学者的视野等等对建构文学经典也起着重要的作用。因此,“官方主流意识形态、文学界话语与大众接受之间存在着的微妙差异,它们时而分裂时而重合,最终能够被经典化的一定是各方面的最大公约数,茅盾文学奖在中间仅仅起到了部分推波助澜的作用”[11]。

陈平原认为有两种意义上的“经典”:其一,“‘经典’可以是临时性的—只要为一时代的读者广泛认可”[12];其二,“经典”“需要在历史长河中,经由一系列的沉浮,再最终确定其地位”[13]。前者降低了遴选的标准,每个时代每个民族都能奉上“经典著作”,后者经过严格淘洗,最终能长久地停留在读者心中,一再被重读。以此为据,可以说有些“茅奖”作品是临时性的经典,曾引起一时的轰动效应,这些作品更具有时代性特征,难以达到超越时代的“普遍性”,最终可能会被历史淘汰。真正的“文学经典作品可以向当下的时代以及世世代代揭示生活的本质和人性的永恒问题”[14],还需要时间的检验和读者的响应。

使获奖作品经典化的美好愿景有时可望而不可即。在历史的检验和读者的选择中,有些轰动一时或被吹捧的作品在时过境迁之后被遗忘被抛弃。文学评奖虽然可以参照已有的经验,但在具体评奖过程中,时代、环境、文化与读者等因素的影响也不容忽视。此外,商业化炒作、媒体介入、圈子批评、社会的热点话题等等,也会使文学评奖更加复杂化,文学经典处在“不确定”之中。通过文学评奖只能部分地实现确定文学经典这一目标。我们要理性地看待茅盾文学奖的经典性。每届“茅奖”以四年为限,评选出一定时期的长篇小说的代表或高峰,时间过短,与“现在”未能拉开距离,无法超越当前,只能以既有的经验与水平进行选择,这也是“当代性”的局限之一。在媒体时代,大众更易接触到碎片化的经验,导致内心空洞乏味。但还是有一部分人仍在追求永恒性,关注生存的本源和意义,人类共同的情感、道德、信仰等问题。在于人生有限,生命终有尽头;而书籍浩如烟海,读书需要取舍。在时代呼唤“全民阅读”的氛围中,亟须“茅奖”为读者筛选出能开阔视野、表现文字之美、传达阅读愉悦、陶冶思想情操等方面的精品力作。在文化价值多元的今天,筛选出经典确实是难上加难;但正因为艰难,更需要作家、批评家及读者三方协力合作,共同构建当代文学经典。期待“茅奖”能将最优秀的长篇小说评选出来,为人民大众提供精神盛宴。

注释:

任东华:《茅盾文学奖研究》,中国社会科学出版社,2011年,第77页。

洪子诚:《中国当代的“文学经典”问题》,《中国比较文学》2003年第3期。

童庆炳:《文学经典建构诸因素及其关系》,《北京大学学报》(哲学社会科学版)2005年第5期。

童慶炳:《文学经典建构诸因素及其关系》,《北京大学学报》(哲学社会科学版)2005年第5期。

洪治纲:《无边的质疑—关于历届“茅盾文学奖”的二十二个设问和一个设想》,《当代作家评论》1999年第5期。

《“改革开放四十周年最有影响力小说”在青岛发布》,中国作家网,2018年9月28日,http://www.chinawriter.com.cn/n1/2018/0928/c403994-30317647.html。

《“新中国70年70部长篇小说典藏”丛书出版》,中国作家网,2019年9月23日, http://www.chinawriter.com.cn/n1/2019/0923/c403994-31368489.html。

任东华:《茅盾文学奖研究》,第83页。

雷达:《我所知道的茅盾文学奖》,《北京文学》2009年第1期。

《茅盾文学奖评奖条例》(2019年3月11日修订),中国作家网,2019年3月15日,http://www.chinawriter.com.cn/n1/2019/0315/c403937-30976984.html。

刘大先:《茅奖、经典化与现代文学伦理》,《东吴学术》2020年第1期

陈平原:《经典是怎样形成的—周氏兄弟等为胡适删诗考(一)》,《鲁迅研究月刊》2001年第4期。

陈平原:《经典是怎样形成的—周氏兄弟等为胡适删诗考(一)》,《鲁迅研究月刊》2001年第4期。

张颖:《中国文学经典建构的理论与实践(1976—2016)》,中国社会科学出版社,2021年,第28页。

(作者单位:厦门大学中文系)