北巴克特里亚地区早期佛寺布局初探

廖志堂 李肖

内容摘要:北巴克特里亚地区位于古代印度-犍陀罗与西域两地之间,是丝绸之路上佛教向北、向东传播的重要中转地,其早期佛教的发展对西域佛教的历史文化面貌产生了直接影响。本文从佛寺建筑的角度出发,对北巴克特里亚地区早期佛寺的布局进行梳理和类型学分析,将其归纳为“印度式”“犍陀罗式”“巴克特里亚式”三种典型布局类型。进一步考察西域地区早期佛寺中的文化元素的来源,可以发现西域地区古代佛塔形制及佛寺整体的配置均与北巴克特里亚地区早期佛寺布局之间存在不同程度的继承与发展的关系。

关键词:北巴克特里亚;西域;佛寺布局;文化对比

中图分类号:K878.6 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2023)06-0046-11

A Preliminary Study on the Layout of Early Monasteries

in Northern Bactria

—Plus a Discussion of Their Relationship to Ancient Buddhist

Monasteries in the Western Regions of China

LIAO Zhitang1 LI Xiao2

(1. Institute of Archaeology, Chinese Academy of Social Science, Beijing 102445;

2. School of Chinese Classics, Renmin University of China, Beijing 100872)

Abstract:Located between Gandhāra in ancient India and the Western Regions of China, northern Bactria was one of the most significant transit stations for the northward and eastward transmission of Buddhism along the Silk Road, which led to the early Buddhism of northern Bactria exerting a direct influence on the historical and cultural features of Buddhism as it developed in the Western Regions. Focusing on Buddhist temple architecture, this paper presents a critical review and typological analysis of the layouts of early Buddhist monasteries in northern Bactria by dividing them into Indian, Gandhāran and Bactrian types. By further examining the sources of the cultural elements in early Buddhist monasteries of the Western Regions, it can be seen that these monasteries and those of northern Bactria display a clear relationship of inheritance and continuity in both the forms of the stupas and the overall configuration of the monasteries.

Keywords:northern Bactria; Western Regions; Buddhist monastery configuration; cultural comparison

一 前 言

如果古代犍陀罗地区早期佛教仍可视作“印度色彩”浓郁的外来信仰[1],那么阿富汗以北的中亚北部地区历史上所流行的佛教文化则更具有中亚本土的“地域风情”。鉴于目前文献记载的最早来中国传播佛教者并不直接来自古代印度,而多是生活在中亚地区的“支”“安”氏等[2-3],中亚地区很可能是佛教初传中国前最重要的“中转地”,甚至是某些佛寺布局元素发展的“始发地”。因此,欲更加全面、深刻地认识西域佛教乃至初传至中国的佛教,需往上溯源,需对古代西域西端的北巴克特里亚地区的佛教进行全面考察。本文即尝试以佛寺的布局为线索,爬梳和分析该地区早期佛寺的布局类型与发展特征,并结合西域古佛寺的相关情况作一对比研究,以期在更广阔的视野下探讨中亚、西域地区的东西方文化交流。

巴克特里亚(Bactria)是中亚历史文献中惯用的地理名词,亦是“丝绸之路”(Silk Roads)等欧亚大陆商贸网络上的重要节点,有南北巴克特里亚之分,北巴克特里亚地区一般指阿姆河以北至吉萨尔山脉(Guissar Mountain)之间的区域,大致相当于今乌兹别克斯坦南部地区。

从地理区位与历史发展来看,除本土文化外,北巴克特里亚地区所受文化影响主要来自伊朗、希腊、印度等文化圈。从阿契美尼德王朝(Achae-menid Empire)算起,伊朗、希腊文化在北巴克特里亚地区持续影响了三百年左右。马其顿帝国东扩过程中,希腊移民及希腊文化随之而来,其后亚历山大(Alexander the Great)部下建立的塞琉柱王朝(Seleucid Kingdom)等希腊化国家仍通过建立希臘化城市进一步传播希腊文化。公元前2世纪,在匈奴、乌孙等游牧势力的压力下,月氏从古代中国的“敦煌祁连间”一路西迁至今阿姆河(Amu Darya)以北,据大夏故地,后越过阿姆河,逐步向南扩张至喀布尔河谷(Kabul Valley),并于公元前1世纪建立贵霜帝国(Kushan Empire),势力范围囊括巴克特里亚、犍陀罗、印度河流域乃至中印度地区{1}。结合月氏人西迁的路线,有理由相信,除作为贵霜帝国统治中心的犍陀罗地区外,北巴克特里亚很可能即是其另一早期佛教流布的中心。

关于佛教最早传入北巴克特里亚地区的时间尚无定论,但基本可以肯定,早在公元前1世纪[4-5],佛教已在此地有所传播。当时“太阳神(Mithra)”崇拜、“尼刻神(Nike)”崇拜、琐罗亚斯德教(Zoroastrianism)等信仰业已在当地流行。至贵霜王朝建立,中亚领土和印度领土结合,阿育王时期随着商业贸易的交流与发展,佛教不断向西(最西至梅尔夫Merv一带)、向东(铁尔梅兹Termez一带)扩张,北巴克特里亚的佛教进入发展黄金期。公元5世纪,北方(口厌)哒南侵,当地佛教受到一定程度的打击[2]79-80[6]{2},但随着6世纪中叶突厥势力扩张至此,佛教再次恢复生机,并在唐朝于阿姆河以北设立行政机构(安西都护府)期间达到又一发展高峰,后在8世纪阿拉伯人及伊斯兰教在中亚的扩张下逐渐衰弱。

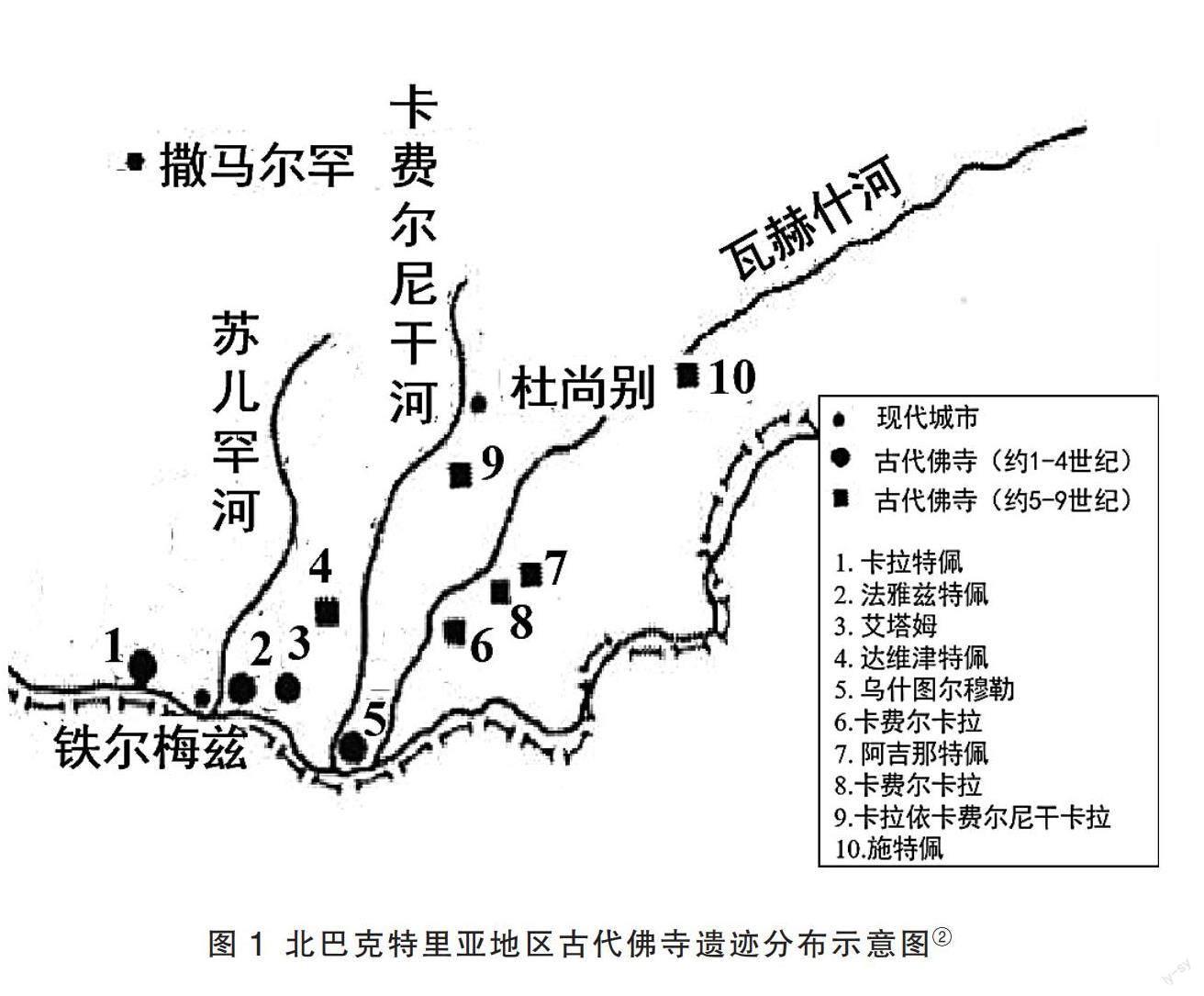

二 北巴克特里亚地区早期佛寺布局

北巴克特里亚地区相关佛教遗址的发现始于20世纪初俄国军方的介入,因此前期的发掘工作主要由俄国完成,后来相关佛寺遗迹的考古工作由中亚各国主持,日、法、韩等国也陆续参与其中[7]{1}。目前,北巴克特里亚地区发现众多佛教遗迹,早期佛寺的修建年代多在公元1至4世纪之间,多发现于今铁尔梅兹周边的苏尔罕河(Surkhan)及卡费尔尼干河(Kafirnigan)、瓦赫什河(Vakhsh)沿岸(图1)。限于篇幅,本文拟选取北巴克特里亚地区保存状况相对完好、出土遗物较丰富、形制布局具有典型性的早期佛寺遗迹作为代表进行分析。

(一)艾塔姆佛寺

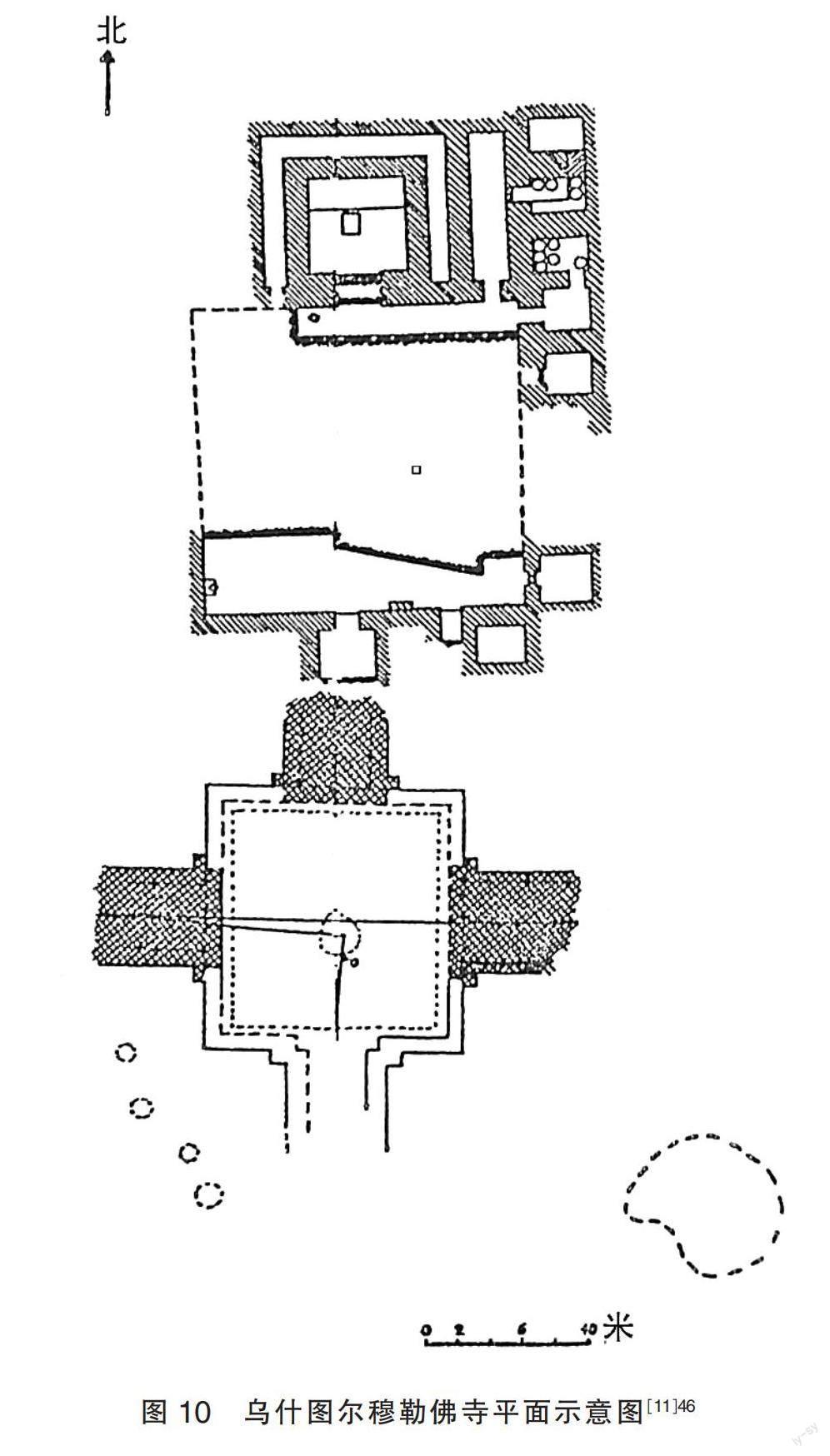

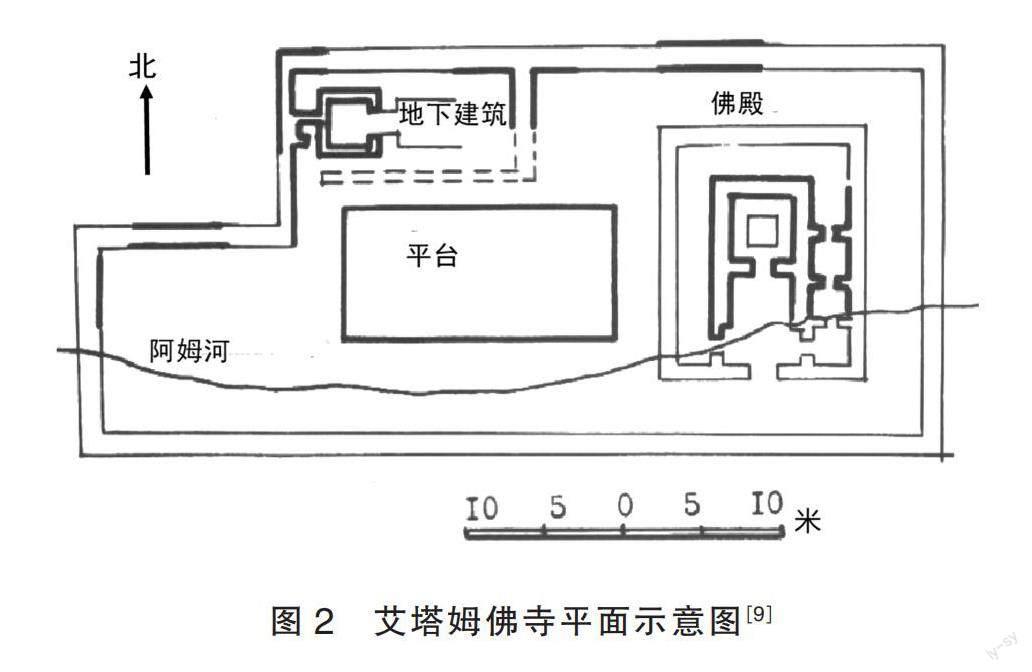

艾塔姆遗址位于铁尔梅兹古城南面大约8公里处,曾在阿姆河北岸上东西绵延近3公里,目前已不存。1937、1962至1966年,富兹米塔娜(M.I. Vyazmitna)带领铁尔梅兹联合考古队(Termez Archaeological Complex Expedition,简称TACE)、普加琴科娃(G.A.Pugachenkova)带领乌兹别克斯坦艺术考古队(Uzbek Art Expedition,简称UzAE,由图格诺夫B.Turgunov负责发掘工作)对该遗址先后进行了进一步清理发掘工作。早期发掘时,东部毁坏严重,发现有居住遗迹;西部是历次考察发掘的重点。目前揭露出一处较为完整的佛寺遗迹[8]。

艾塔姆佛寺四周有围墙包围(图2),位于院落东部的佛殿入口在南,整体被双重回廊围绕,最中间的建筑分前后室,前室呈长方形,内室发现有伞盖(chattrāvali)遗存,推测原修建有佛塔,建筑东侧分布数个小房间——厨房、仓库等。佛殿外西侧发现一处平面呈长方形的石砌平台遗迹,在其附近发现塑像残块,推测其原为像台。再向北有砖砌楼梯通向地下的房间建筑,墙上开有椭圆形佛龛,推测原是用于禅定的僧房建筑。由此,艾塔姆佛寺整体由佛塔、佛殿与地下僧房组成,但形制布局与北巴克特里亚地区其他早期佛寺差异较大。从出土雕塑风格及铭文信息判断,艾塔姆佛寺的始建年代约为公元1至2世纪[8]23-41,是北巴克特里亚地区最早修建的佛寺建筑之一。

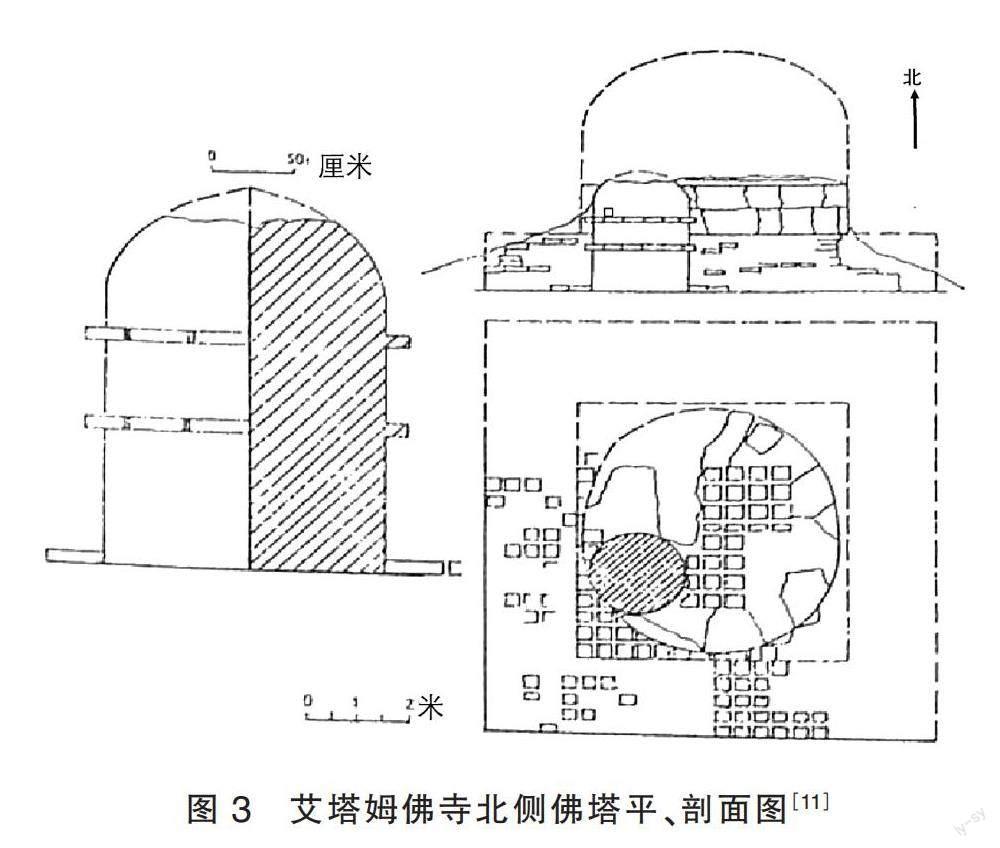

艾塔姆佛寺北侧还发现一处佛塔遗迹(图3),佛塔西侧曾发现房屋建筑的遗迹,很可能为僧房。佛塔目前仅可辨认出方形塔基,四面原建有围墙形成“塔院”。结合佛塔形制及附近发现贵霜时期的烧窑遗迹等信息判断,佛塔的修建年代约在公元2世纪中叶。佛塔内部西南角发现一座年代更早的核心小塔遗迹,保存有圆形塔基、圆柱体塔身及顶部的覆钵,推测其年代可早至公元1世纪末或2世纪初。附近还发现有贵霜时期的烧窑遗迹。这些礼拜、居住、生活遗迹很可能都隶属于以佛塔为中心的佛寺建筑综合体(complex)[10]。

(二)卡拉特佩佛寺(Kara-Tepe)

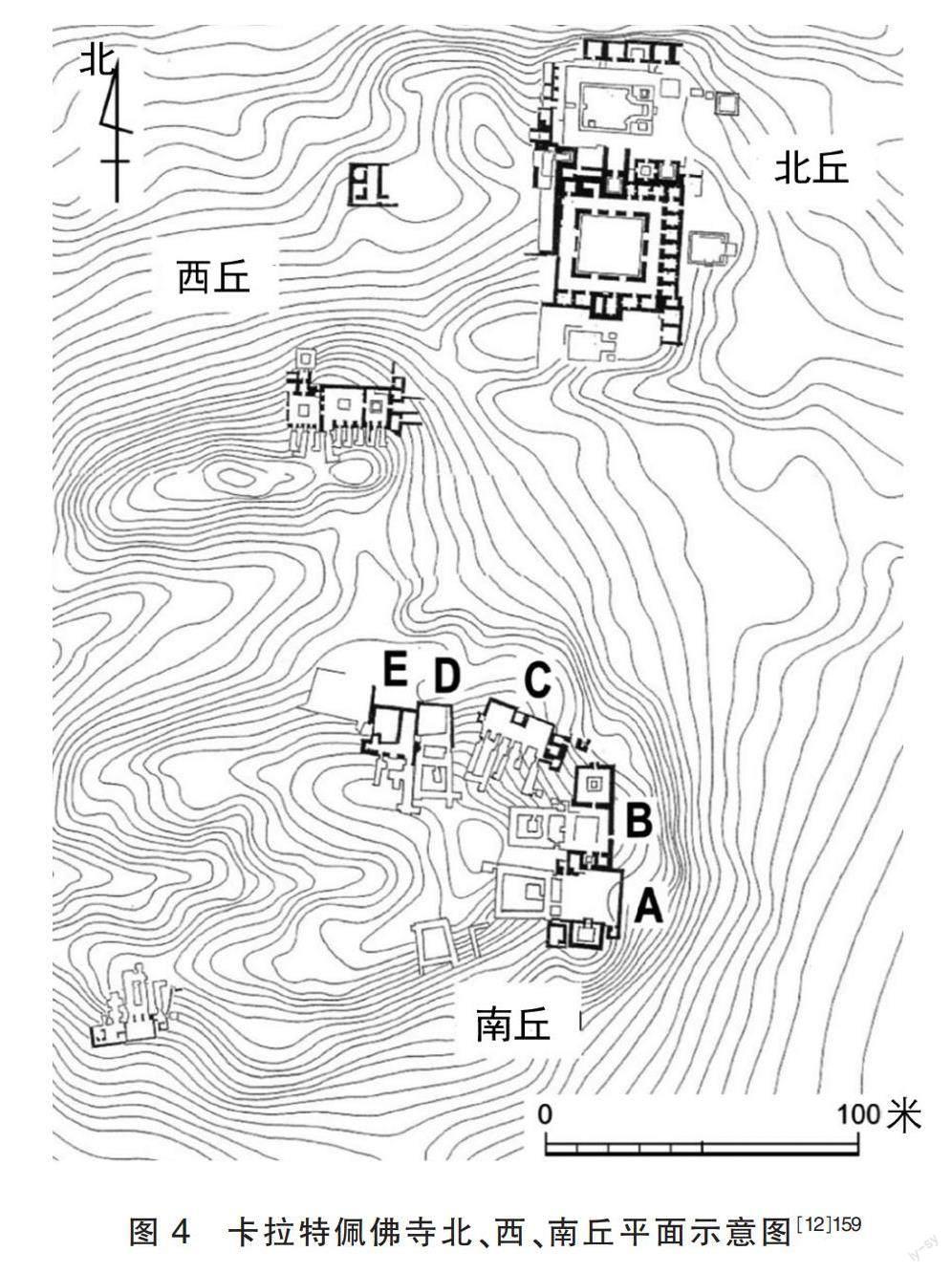

卡拉特佩佛教遗址分布于阿姆河北岸铁尔梅兹古城(Old Termez)西北角的低矮山丘上。1961年至1994年,斯塔维斯基(B.J.Stavisky)带领联合考察队主要在南丘进行考古发掘,扎伊马尔(T. Zeymal)负责北丘的发掘工作。1998年起,皮达耶夫(Sh. Pidaev)和加藤九祚带领乌兹别克-日本联合考古队发掘西丘和北丘。2011年,韩国文化财厅国立文化研究所(National Research Institute of Cultural Heritage of South Korea,简称NRICH)对南丘西北部进行清理发掘。2014至2017年,日本立正大学和乌兹别克斯坦科学院美术研究所联合继续发掘卡拉特佩。目前揭露出卡拉特佩佛寺的“北丘”(North Hill)、“西丘”(West Hill,又称“中丘”)和“南丘”(South Hill)三处佛寺建筑群遗迹(图4)。这些建筑多始建于公元1至3世纪,衰败于公元4世纪末,其间经历了增建和改造[12]。

南丘佛寺内部建筑形制基本类似{1},这类佛寺中央多为佛塔或露天庭院(A、B),庭院中央设水池,四周环绕立柱式的拱顶围廊,环绕庭院还建有佛龛、佛堂、僧房等附属性建筑,其中佛寺B的中庭北侧还连接着一座方形塔院。中庭墙上一般设置至少两个入口通向修建于山体内的洞窟——洞窟内部结构基本相似,即以平面为方形的拱顶佛殿为中心,外围环绕佛殿修建长条状的拱顶走廊形成“右绕”礼拜道(pradakşina patha),但走廊与佛殿并不接触,末端常设一间突出的方形小室,应为僧人所用之“僧房窟”(cave cell)。部分地面佛寺(A、B)所在山丘上还发现有“半地穴式”的僧房痕迹,与地面庭院通过楼梯相连,推测其他地面佛寺所在山丘上原来也建有此类僧房。

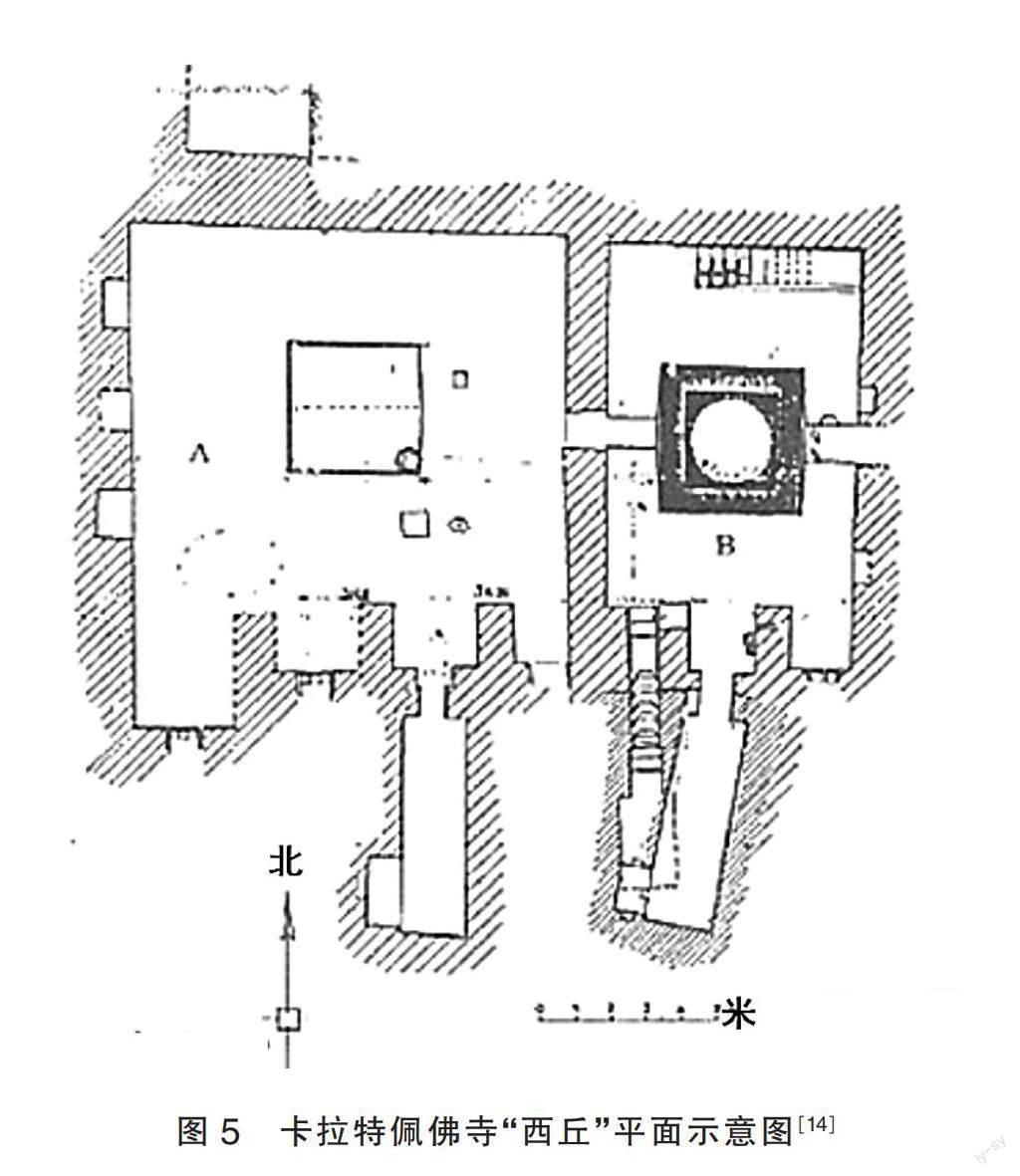

西丘规模较小(图5),早期为一体建筑,后被分成东、西两个部分,西侧院落四周建有一圈走廊,东侧院落东、西院墙皆有开口,中央是带双层方形基座的佛塔遗迹[13]。

北丘佛寺主要由两部分组成(图6),北部是塔院,入口在东,以主佛塔为中心,主佛塔踏步在东,两侧各发现一个方形塔基。主佛塔内西南角发现更早期修建的核心小佛塔遺迹,塔基亦为方形,佛塔前还发现数座方塔遗迹。主佛塔北、西、南三面环绕佛龛、佛殿等小室。佛寺南部是晚于塔院毗邻修建的方形僧院,入口在东北,中央为宽阔的露天庭院,北、西两侧发现多个石质柱头,应为围绕中庭的回廊的柱础遗迹。庭院西面以外的三面均环绕二层僧房建筑,僧院外东、南方向各发现一座方形佛塔遗迹(Stupas C、D),踏步方位与主佛塔一致,均朝向东,其中南侧的佛塔踏步两侧也发现类似塔基的痕迹。一般认为,北丘佛寺的始建年代为公元50至300年[12]272-264。

(三)法雅兹特佩佛寺(Fayaz-Tepe)

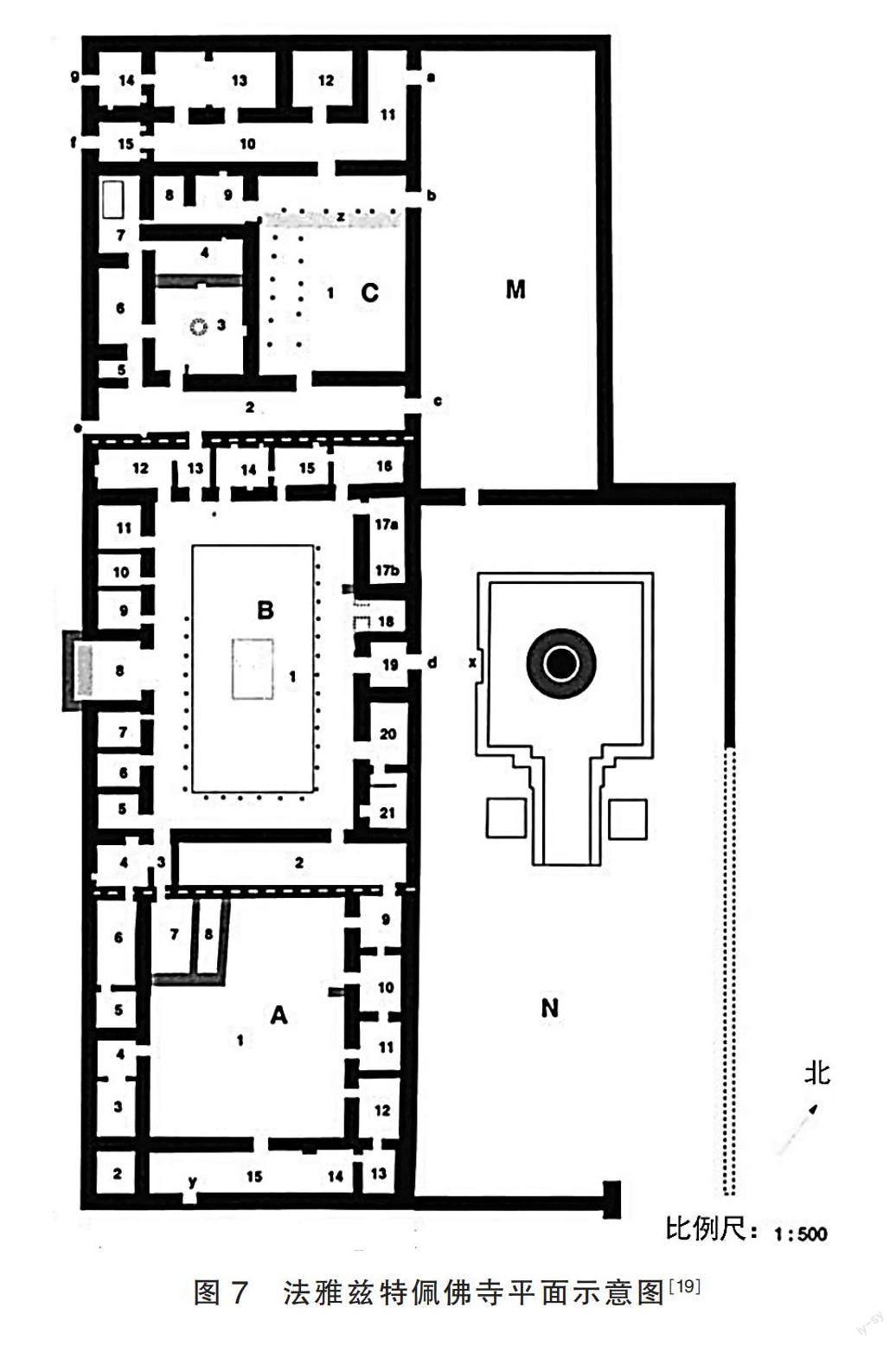

法雅兹特佩佛寺遗址位于铁尔梅兹古城外西北方向,距卡拉特佩佛寺仅1公里。1968至1976年,阿伊鲍姆(L. I. Albaum)、科兹洛夫斯基(V. A. Kozlovsky)首次正式发掘该遗址。2002至2006年,配合联合国法雅兹特佩遗址保护和复原专案,阿纳耶夫(T. Annaev)、皮达耶夫带领团队重启遗址的相关调查发掘工作[16-18]。目前揭露出一座多院落式的佛寺遗迹。

佛寺整体呈长方形(图7),由东南-西北走向的五座长方形建筑组成。东北部是以主佛塔为中心的塔院N,塔基为平面呈方形的双层结构,塔基表面西南部发现一座佛龛遗迹(x),佛塔基座下仍存早期带有圆形塔基的佛塔遗迹,踏步位于佛塔东南侧,两侧各有一方形小塔基。塔院西侧院墙有出入口通向东北侧的庭院M,但院内未发现更多遗迹。前述两座院落西南院墙连成一体,其西南侧发现三座毗邻而建的院落(A、B、C),位于中间的庭院B为僧院,位于中央的露天中庭发现一处方形水池遗迹(B-1),从中庭外残余的地面柱础等遗迹看,原来曾环绕修建一圈带立柱的拱顶回廊,除东南面外的三面均修建排列整齐的方形房间,西南院墙中部修建中央佛殿(B-8)。院落A内发现炉灶、仓储、浴室和很多破碎的陶罐,后期修建的房间内还发现有烧火的祭台遗迹(A-7)。院落C内发现浴室、会堂遗迹,与院落M之间早期有多个出入口相连,后被封闭。鉴于僧院B西北院墙中央房间、僧院入口通道、佛塔中心三者基本在同一轴线上,佛塔和三个排列齐整、形制类似的庭院应是有计划同时修建的——其中B为主要的居住院落,A、C中多为附属建筑。

根据出土錢币等信息,法雅兹特佩佛寺的始建年代可早至公元50年,第一阶段的建筑以主佛塔内的核心小佛塔为代表,第二阶段的建筑(即除核心佛塔以外的建筑)始于公元2世纪,其间装饰了中央佛殿,扩建了小佛塔[20-21]。

(四)达尔维津特佩佛寺(Dalverzin-Tepe)

达尔维津特佩遗址位于铁尔梅兹古城外苏尔罕河的北岸。1960至1963年由哈姆扎(Khamza)艺术中心主持进行首次发掘,1967年起,在乌兹别克斯坦科学院艺术学研究所调查团的主持下,由图格诺夫和加藤九祚带领的乌兹别克-日本联合考古队进行了长期发掘。目前在达尔维津特佩城址内外各发现一处佛寺遗迹[22-25]。

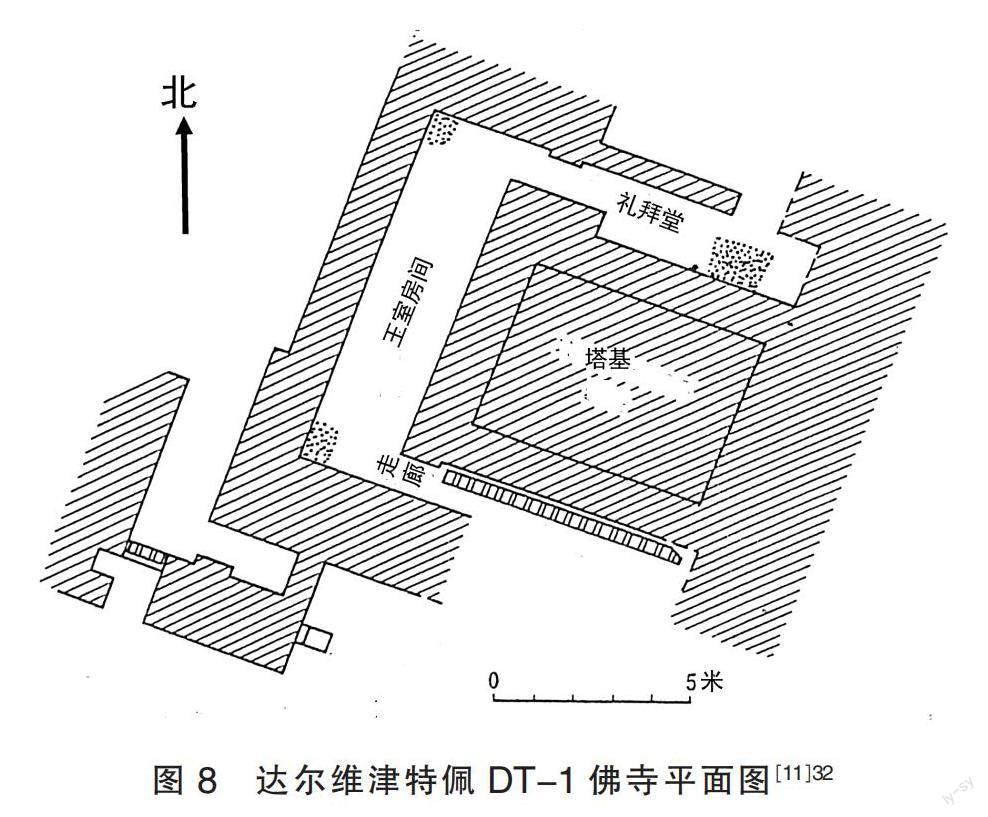

DT-1佛寺(又称“第一佛寺”)位于城墙外以北山丘上(图8),目前揭露出一处塔院及僧房遗迹。佛塔塔基系利用“减地法”由地面向下挖出,破损严重,仅存方形塔基,南、北、西三面均建长条形小房,东北面的房子认为是“王室大厅”(King’s hall),通过走廊与其相连的西侧房屋认为是“礼拜堂”(Worship hall),南面为狭窄的走廊,具体功能不明。塔院南部还分布一些僧房。根据出土雕塑及钱币信息判断,DT-1佛寺的建筑年代约为公元3至5世纪[26-27]。

DT-25佛寺位于城墙内西北部(图9),建于一处早期居址上。佛寺内东南部发现一座佛塔遗迹,塔基平面大致呈方形,西南部房址DT-2前尚存连接塔基的踏步。佛塔及前方空地的两侧分布着诸多正方形或长方形的房间。根据出土的钱币、陶器、雕像等遗存信息,结合碳十四测年数据,该佛寺修建年代约为3至4世纪[28]。

三 北巴克特里亚地区早期佛寺的类型

基于上述材料,可将北巴克特里亚地区的佛寺形制布局分成三种基本类型。

第一类:“印度式”布局,代表遗址有卡拉特佩南丘、西丘佛寺遗址。

此类佛寺的流行主要是在贵霜时期早期及公元2世纪前后,特点是洞窟内“Г”“Π”形建筑的结构,这与早期印度佛教石窟中倒“U”字形的结构十分类似,只不过前者多出了末端的一间小室。这种地面-山地组合类型的佛寺是该地区众多佛寺遗址中发现唯一的一处,该模式在北巴克特里亚地区并未流行开来。

第二类:“犍陀罗式”布局,代表遗址是卡拉特佩佛寺北丘、法雅兹特佩。

此类佛寺基本由塔院、僧院两部分组成,两院平面均呈方形,塔院中央为大佛塔,一般只在塔基一个方向上设踏步;僧院中央通常为露天庭院——有时设有水池,四周环绕带立柱的回廊,回廊外侧修建三面或四面整齐排列的僧房,个别僧院入口对面的院墙中部发现中央佛殿(central shrine)。佛塔方向(即“踏步方向”)大多数情况下与僧院入口方向不一致。这一佛寺布局模式与犍陀罗地区流行的佛寺布局十分接近[29-30],但北巴克特里亚地区——乃至整个阿姆河以北的中亚北部——古代佛教遗址内未发现有类似犍陀罗地区大佛塔周围环绕数量众多“奉献塔”(redeem/votive stupas)的塔院配置。这一类佛寺在巴克特里亚地区出现最早的即为卡拉特佩北丘和法雅兹特佩佛寺,从2至6世纪在北巴克特里亚地区较为流行。

第三类:“巴克特里亚式布局”,代表遗址是艾塔姆,尤其是佛殿为环绕一圈走廊的“回”字形的佛寺。目前一般认为,“回”字形佛寺是巴克特里亚地区在前贵霜时期就已经形成传统礼拜性场所的形制布局,贵霜时期佛教从犍陀罗地区传入巴克特里亚后遂在此传统建筑基础上形成了“回”字形佛寺布局。本文的“回”字形佛寺又可根据是否有前厅(或前廊)分为两类:一类是带前厅的“回”字形佛寺,一类是不带前厅的“回”字形佛寺。二者共同点是佛殿中央通常为佛像,而不是佛塔,由此推测“回”字形佛殿的流行很可能与佛像的产生与发展有密切的关系。这一类佛寺通常不单独存在,而是作为佛殿的主要布局形式出现在佛寺中,且明显地作为佛寺中重要的礼拜性场所,从贵霜时期直至8世纪,在北巴克特里亚地区众多佛寺遗址中几乎都有发现,常设在佛寺入口对面的正中位置上。

四 北巴克特里亚与西域地区古代佛寺布局的联系

贵霜时期佛教向北的传播经过西北印度的犍陀罗地区、巴克特里亚地区等地,并由此向东传入西域(今中国新疆地区)。西域古佛寺与北巴克特里亚地区早期佛寺在形制布局上有较为密切的联系,但也存在着因地制宜的差异。北巴克特里亚地区对塔里木盆地周缘南北两道公元3至5世纪修建的佛寺布局产生了不同程度的影响。现从佛塔形制和佛寺整体布局两个方面分析两地佛寺布局之间的联系。

(一)佛塔形制

佛塔起源于古代印度,目前发现最古老的佛塔建筑见于桑奇(Sa?觡chi)、巴尔胡特(Bharhut)等地,年代可追溯至公元前3世纪的孔雀王朝时期(Mauryan Empire),其基本特征是圆形塔基上修筑半球体覆钵,象征“宇宙之卵”,佛塔周围还会建有栏楯和塔门,上雕各种装饰图案及佛传、佛本生故事浮雕{1}。至贵霜时期,佛教传入犍陀罗地区,佛塔形制开始发生重大改变。

其一,塔基从圆形向方形过渡,塔基逐渐升高,方形塔基最终成为主流;其二,塔身逐渐升高成圆柱体,但顶端覆钵保留,塔身周围(尤其是塔基部分)開始装饰各式图案和故事雕刻,开始出现单体或多身并排的佛造像;其三,栏楯、塔门不再流行,取而代之的是环绕主佛塔修建的奉献塔和佛龛(shrine/chapel),一些塔院以主佛塔为中心环绕布局各种建筑。西域的热瓦克佛塔始建于公元2至3世纪[31],其塔院的形制与北巴克特里亚地区早期佛寺在塔基附近设置少量奉献塔的布局相近,佛塔塔身已有所升高,呈现出圆柱形的特点。这一点从卡拉特佩出土的佛塔壁画中亦能看出[32],但热瓦克佛寺“十”字形的塔身结构十分特殊,与始建于公元3、4世纪的北巴克特里亚地区的乌什图尔穆勒佛寺(Ushtur-Mullo)主佛塔形制类似(图10),但后者的四面踏步非一次建成。

以上变化明显与大乘佛教在中亚地区的发展与传播有关,大乘佛教超越了原始佛教“唯礼释迦”信仰,佛的种类、数量层出不穷,主张信徒通过礼佛即可获得功德(guna)。因此,虽然在犍陀罗地区仍可发现小乘佛教艺术中流行的佛本生、佛传故事母题(motif),但更多的是单体佛像。卡拉特佩佛寺早期(公元1世纪)佛寺中就未发现放置佛像的佛龛或基座,到了公元2世纪,才在院墙上设置了佛龛。从中可以看出佛教很可能在佛像尚未诞生的“象征物时期”的晚期就已经传入了北巴克特里亚地区,并在大乘佛教时期佛像出现后进一步影响了佛寺的形制布局[33]。

(二)佛寺布局

印度本土目前所存的早期地面佛寺遗迹较少,多为山地开凿的石窟寺。印度早期的石窟寺主要分布在德干高原(Deccan Plateau)东、西缘山地,石窟寺内部结构发展到大乘佛教时期主要为倒“U”字形,例如坎赫里(Kānheri)石窟第3窟{1},这与卡拉特佩佛教遗址部分较为特殊的C遗址石窟的形制类似,但后者多出了末端的小禅室,可视作倒“U”字形石窟向“回”字形石窟寺转型的过渡类型。而“回”字形石窟可以说是地面“回”字形佛寺的“石化”形式,后者的出现与佛像崇拜密切相关,是原来绕塔的右绕礼拜道与中亚传统的神庙建筑形制相结合的产物{2}。

值得注意的是,法雅兹特佩佛寺的早期布局也是塔院和僧院毗邻建造的布局,与卡拉特佩佛寺北丘的佛塔、僧院的组合配置类似,是典型的犍陀罗佛寺形制,但是,二者的佛塔踏步方位均与僧院方向平行,似乎表明佛塔并不是专门为僧院而设,而是另作他用。然而这一类型的佛寺在古代西域地区并未流行开来,似乎仅止步于帕米尔高原以西的古代印度、犍陀罗、北巴克特里亚。另外,二者的早期佛塔均在后期有所扩建,说明佛塔崇拜(stūpa cult)在这一地区一直流行,只是逐步让位于主要为设置佛像而修建的佛殿与佛龛。

五 小 结

通过前文对具体古代佛寺形制布局的梳理和分析,我们可以大致勾勒出北巴克特里亚地区早期佛寺布局的基本发展脉络:塔与佛殿并重发展并受古代印度、犍陀罗地区佛教的双重影响。具体而言,达尔维津特佩佛寺以佛塔为中心布局佛寺建筑,艾塔姆佛寺则将塔院与(地下)僧院同修于一个院落内,卡拉特佩、法雅兹特佩佛寺的布局相对复杂,但占据主导地位的仍旧是塔院与僧院二元一体的结构,整体以塔院为中心,两侧布置僧院、佛殿等附属建筑。

就影响佛寺布局的文化元素而言,北巴克特里亚地区早期佛寺以地面佛寺为主,以本地的传统宗教建筑尤其是琐罗亚斯德教的封闭“火神庙”为原型,发展出了至今年代最早的“回”字形佛寺。在犍陀罗佛教文化的影响下,“回”字形的佛教佛寺继续发展,同时早期单层的圆形塔基逐渐向多层方形塔基演变,塔身升高以满足单体佛像、佛教故事题材装饰对建筑空间的要求。随后,伴随着早期中亚僧人的传教活动和贵霜人东迁{3},北巴克特里亚地区佛寺的布局模式传入西域,影响了塔里木盆地南北两道早期的佛塔和佛寺的形制,其中“回”字形佛寺布局一直向东传播,直接影响了中原地区早期佛寺的发展[34-35]。

值得注意,佛寺文化自古代印度向北传播,似乎“止步”于北巴克特里亚地区,其北部的粟特地区至今尚未发现真正意义上的佛寺建筑遗迹{4},仅发现一些具备佛教图像学特征的佛教艺术品{1}。考虑到历史上来中原传法、译经的胡人中有不少粟特人(如康巨、康孟祥、康僧会)的身影,结合粟特人在丝路上扮演着东西方经济、文化交往的“中介”角色,不排除粟特人自发学习并传播佛教文化的可能。换言之,粟特人的佛教信仰很可能不是一种纯粹出于信仰的宗教行为,而是服务于商贸交流的经济行为,因此目前多发现与粟特人相关佛经、佛雕雕刻等便于携带、运输的佛教文献及考古资料,而不见大规模的本土佛寺营造活动。

参考文献:

[1]Fussman G. Upaya-kausalya:L’implantation du bouddhisme au Gandhara[M]// F. Fukui and G. Fussman eds. Bouddhisme et cultures locales:Quelques cas de reciproques adaptations. Paris:Ecole Francaise d’xExtreme-Orient,1994:17-51.

[2]羽溪了谛. 西域之佛教[M]. 贺昌群,译. 北京:商务印书馆,1999:82-105.

[3]许理和. 佛教征服中国:佛教在中国中古早期的传播与适应[M]. 李四龙,裴勇,等,译. 南京:江苏人民出版社,2017:26-52.

[4]Rtveladze E. V. About the Periods of Buddhism in North Bactria[J]. Social Science in Uzbekistan,2000(4):9-13。

[5]约翰·马歇尔. 塔克西拉Ⅰ[M]. 秦立彦,译. 昆明:云南人民出版社,2004:40-41.

[6]V. V. 巴尔托里德,伯希和. 中亚简史[M]. 耿世民,译. 北京:中华书局,2005:6.

[7]Frumkin G. Archaeology in Soviet Central Asia[M]. Leiden:E. J. Brill,1970:1.

[8]Pugacenkova G. A. The Buddhist Monuments of Airtam[J]. Silk Road Art and Archaeology,1992,2:23-24.

[9]林立. 西域古佛寺——新疆古代地面佛寺研究[M]. 北京:科學出版社,2018:65,图4-20.

[10]加藤九祚. 中央アジアの仏教と遺跡[J]. 仏教芸術,1992,205:15-66.

[11]加藤九祚. 中央アジア北部仏教遺跡の研究[M]. 奈良:シルクロード学研究センター,1997:26,図2-34.

[12]Fussman G. Monuments bouddhiques de Termez = Termez buddhist monuments:catalogue des inscriptions sur poteries,1-2[M]. Paris:Edition-Diffusion de Boccard,2011:264-272.

[13]シャキル·ピダエフ,加藤九祚. カラテパ北丘·西(中) 丘の發掘(1998—2007)[M]//アイハ ヌム. 2007:59-13.

[14]加藤九祚,ピダエフ. Sh. ウズベキスタン考古学新発見[M]. 東京:東方出版,2002:100,图5.

[15]Iwamoto A. A Study on the Prosperity and Decline of Buddhist Sites in Northern Bactria:Kara Tepe and Zurmala[J]. The Rissho international journal of academic research in culture and society,2019,2:Fig. 3.

[16]Salichov R. ,Sultanov Ch. Preservation and Restoration of the Ruins of Fayaz Tepe:Final Report[M]. Tashekent,2006.

[17]Мкртычев Т. К. Буддийский монастрь Фаяз-тепе (Северная Бактрия)по исследованиям последних лет[M]. в Российская Археология,2013:119-126.

[18]Mkrtychev T. K. Fayaz Tepe,Sites of a Buddhist Monastery in Northern Bactria According to the Latest Research(trans. by K. Kawasaki)[J]. Silk Road Studies,2016,9:15-25.

[19]岩井俊平. バクトリアにおける仏教寺院の一時的衰退[J]. 東方學報,2013,88:図3.

[20]Lo Muzio C. Remarks on the Paintings from the Buddhist Monastery of Fayaz Tepe(Southern Uzbekistan)[J]. Bulletin of the Asia Institute,2012,22:189-206.

[21]ムクルティチェフT. K. ,著. 川崎建三,訳. 最近の調査研究による北バクトリアの仏教僧院址ファヤズテパ[J]. Silk Road Studies,2016,9:15-25.

[22]Pugachenkova G. A. Les trésors de Dalverzin-tépé[M]. Léningrad:?魪d. d’xart Aurore,1978.

[23]Pugachenkova G. A. ,Rtveladze E. B. ,et al. Дальверз-интепе-кушанский город на юге Узбекистана[M].Ташкент:Фан,1978.

[24]Turgunov B. A. Excavation of a Buddhist Temple at Dal’verzin-tepe[J]. East and West,2002,42(1):131-153.

[25]創価大学シルクローど学術調査団. ダルヴェルジンデパDT25(1989—1993発掘調査報告)[R]. 東京:創価大学,1996.

[26]小山滿. ダルヴェルジン·テパ仏教遺跡の相当年代[J]. 創大アジア研究,1993,14:41-55.

[27]林俊雄. ダルヴェルジンーテペの調査[J]. ラーフイダーン,1994,15:100-103.

[28]Antonini C. Silvi. The Dalverzin temple[M]//Invernizzi,A. ,ed. In the land of the gryphons:Papers on Central Asian archaeology in antiquity. Firenze:Casa Editrice Le Lettere,1995:259-268.

[29]李肖,廖志堂. 犍陀罗地区与塔里木盆地周缘佛教寺院形制布局的比较研究[J]. 敦煌研究,2021(3):13-23.

[30]李崇峰. 犍陀罗佛寺布局初探[C]//北京大学考古文博学院. 宿白纪念文集. 北京:文物出版社,2022:143-164.

[31]Stein A. Ancient Khotan:detailed report of archaeological explorations in Chinese Turkestan,Vol. 2[M]. Oxford:Clarendon Press,1907:Pl. XL.

[32]Rhie M. M. Early Buddhist art of China and Central Asia,Vol. 1,Later Han,Three Kingdoms,and Western Chin in China and Bactria to Shan-shan in Central Asia[M]. Leiden,Boston:Brill,2007:Fig. 3,12.

[33]Mkrtychev T. K. Buddhism and Features of the Buddhist Art of Bactria-Tokharistan[M]// Hermann G. ,Cribb J., ed. After Alexander:Central Asia Before Islam. Oxford:Oxford University Press,2007:475-485.

[34]Yi Joy Lidu. Cross-cultural Buddhist monastery ruins on the Silk Road and beyond:the layout and function of Buddhist monasteries reconsidered[C]//W. Rienjang,P. Stewart,eds. The Global Connections of Gandhāran Art:Proceedings of the Third International Workshop of the Gandhāran Connections Project,University of Oxford,18th-19th March,2019. Oxford:Archaeopress Archaeology,2020:207-233.

[35]郭鳳研. 犍陀罗在中国——云冈石窟窟顶西区北魏佛寺[M]//石窟寺研究:第10辑. 北京:科学出版社,2020:44-57.