互文性视阈下《搜神记》的文本特征*

范予柔, 刘 林

(山东大学文学院,山东 济南 250100)

《搜神记》是晋代干宝在搜集前人著述、收集当时传说故事的基础上集撰而成,其中有口头传说,也有书面文本,反映出晋代及对其前代叙事风格、文学观念的继承与发展[1]①。相似主题的故事在《搜神记》中常常反复出现,《搜神记》各卷也多依据主题的不同来进行划分,例如长生不老、人神相恋、报恩复仇、神灵感应等故事模式都在《搜神记》中多有表现。“互文性”(intertexuality)也被译作“文本间性”,作为文论术语通常被用来指示两个或两个以上文本间发生的互文关系。具体包括两种指向:一是两个具体或特殊文本之间的关系(一般称为transsexuality);二是某一文本通过记忆、重复、修正,向其他文本产生的扩散性影响(一般称作intertexuality)[2]。互文性批评研究侧重以符号系统的共时结构取代文学史的进化模式,从而把文学文本投入到与各类文本自由对话的批评语境中。互文性概念不仅指可以进行求证的某一具体文本与其余文本的关系,而且包含了与赋予其意义的各种知识、代码和表意实践的整体性关系[3]。将各主题中所包含的故事进行对比,可以看出《搜神记》文本内部所反映的互文性特点:文本之间呈现出互补、互反、互鉴等特征。部分文本通过内容的对照补充,实现相互印证、互补;一些文本则反映了截然相反的价值观念,形成主题上的矛盾冲突;也有文本的人物构形、情节元素、叙事核心等内部特征形成互鉴。这些文本之间形成自由对话的状态,构成文本张力,使《搜神记》中各则文本在保持自身独立性的基础上形成统一的整体。

一、《搜神记》中的文本互补

《搜神记》中的部分文本呈现出对照互补的特点。民间盛传着一些能人异士、术士神仙,关于他们的故事不止一则。《搜神记》在收集历代民间传说时将有代表性的文本整理辑录,文本之间相互对照、互相补充。

《搜神记》卷三至卷五集中记载了预知吉凶、消灾祛魅的方术之士与传说中的各路神仙。其中关于管辂、郭璞、华佗、蒋侯等人的故事各有数则。以卷五中所记有关蒋侯的五则故事为例,可以看出《搜神记》文本之间的互补性特征。这五篇文本分别叙述蒋子文成神经过、蒋侯召主簿、蒋侯嫁女、蒋侯与女子相恋以及蒋侯助人杀虎,五则故事相结合可见蒋侯神形象的立体丰满与发展变化。

《蒋山蒋侯庙》一则记载了蒋子文死后成神,遂以降灾威胁的方式逼迫吴国百姓建神祠供奉他;后一则记载蒋侯预召刘赤父为主簿,不顾其一再求情强行索人性命;《蒋山庙戏婚》一则讲述蒋侯将三位在庙中对神像开玩笑的醉人招为女婿,任三人祭拜谢罪也没有饶恕他们的性命。这三则故事共同塑造了一个强势霸道的蒋山神形象,但三则故事之间的对比也体现了蒋侯从依靠自身神力强求他人供奉到严厉惩罚不敬神之人的形象立体化过程。到了《蒋侯与吴望子》一则,蒋侯的形象更接近于常人,蒋侯以其神力讨所中意女子的欢心,吴望子“心有所欲,辄空中下之”。而在故事的结尾,对吴望子的“生外意”,蒋侯也并未降灾报复任何人,而只是“便绝往来”[4]。此则故事展现了蒋侯潇洒的性格,与前三则故事的侧重点全然不同。《蒋侯助杀虎》一则是写蒋侯为供奉自己的人化解灾祸,助其杀虎救妻。而在事成之后,蒋侯也不忘命人托梦告知此人,以获得祭祀。将这五则关于蒋侯的记述结合起来,读者能够了解一个更加全面、立体的蒋山侯形象:蒋侯既有霸道、气量窄的一面,也不失潇洒的性格,不吝为奉事自己的人提供帮助、实现愿望。

以塑造蒋侯形象的五则故事为例,可以看出《搜神记》中故事的互补特性。《搜神记》中的数则故事联系起来,构成了对人物性格、社会历史环境甚至当时的文化心理更完整、全面的理解。看似零散的文本因情节内容上的互补产生联系,体现出《搜神记》的整体性特征。

二、《搜神记》中的文本互反

尽管《搜神记》中一些文本之间形成互补,但不能否认,其中亦有很多故事所体现的价值观念有相互矛盾的成分,文本主题之间呈现出互反特征。其中,矛盾冲突最激烈之处便是人对神怪的态度。

《搜神记》多记载与诸神有关的灵异故事,其中有很多故事规劝或告诫人们要敬畏神明。例如卷四中的《张璞投女》的前半段故事讲述了张璞的子女因婢女在神祠中戏言而不得不信守承诺与鬼神成婚;后半段虽写张璞因仁义感动神明使家人免受灾祸,但暗中依然在凸显神明的威力:庐君从来便“知鬼神非匹”[5],但依旧在婢女出言不敬后决定为一行人降下惩罚,给予教训。对人们的出言不逊予以惩罚或对人们的仁义诚信予以奖励,决定权都在神明手中。这一则故事的训诫意味较强,告诫人们要时刻对神明抱有敬畏之心。

而在《戴文谋疑神》一则故事中则提出了一个尖锐的问题——人该如何辨别神是否可信。在故事的开篇,神初降到戴文谋的家中求取供奉时,戴文谋并非全然相信。文中写道“文闻甚惊。(神)又曰:‘君疑我也?’文乃跪曰”[6],可见戴文谋并非诚心诚意侍奉这位不速之客,而是基于畏惧为神提供祠飨。后戴文谋在室内与夫人悄悄议论此事,二人都怀疑所谓的神是妖魅假扮来哄骗供奉的。神无所不通,自然知晓此事,于是愤然离去,没有让戴文谋受益。从故事的结局来看,戴文谋若是不存二心、潜心供奉,便可得到神的庇佑和恩惠,但事实上,戴文谋的怀疑也是合情合理的。人没有能力分辨神的降临与妖魅的哄骗,却被要求无条件敬畏神明,这之间存在的矛盾贯穿了《搜神记》的多篇故事,造成了许多或讽刺或悲哀的故事:或是人冒犯神明受到惩罚,或是人轻信鬼魅招来祸患。

《搜神记》中也多有讽刺人们对鬼神迷信的文章,其中较有代表性的是卷五末篇《张助种李》一则:

南顿张助于田中种禾,见李核,欲持去,顾见空桑,中有土,因植种,以余浆溉灌。后人见桑中反复生李,转相告语。有病目痛者,息阴下,言:“李君令我目愈,谢以一豚。”目痛小疾,亦行自愈。众犬吠声,盲者得视,远近翕赫。其下车骑常数千百,酒肉滂沱。间一岁余,张助远出来还,见之,惊云:“此有何神,乃我所种耳。”因就斫之。[7]

这是一则中心明确的故事,旨在对鬼神之事祛魅。李树本是张助无意中种下的,却被人当成了灵树许愿供奉,香火愈盛。这无疑是对迷信盲从的讽刺。与之相似,卷十一的《古冶子杀鼋》一则本意是赞扬古冶子的勇武,却有一个颇为戏谑的结尾:“(古冶子)左手持鼋头,右手拔左骖,燕跃鹄踊而出,仰天大呼,水为逆流三百步。观者皆以为河伯也。”[8]由此可见,人们对鬼神之事的认识是模糊的,辨别能力也是有限的,敬神与愚昧之间并无清晰的分界。

《搜神记》中劝诫人们诚心信神的文章与告诫人们避免盲从的故事都不在少数,文本之间由此形成互反。但同时,这种矛盾对立在另一种层面上也是一种对立互补,互反的主题向读者展示了晋代及之前文化心理的多面性。由此可见,《搜神记》中的故事构成了范围不等的文本群,文本群内部的文本间以及各文本群之间都存在张力。这些文本之间形成互文性特征,它们之间的联系与张力使《搜神记》成为对立统一的整体。

三、《搜神记》中的文本互鉴

《搜神记》一书由众多短篇叙事文本辑合而成,这些故事涵盖了社会历史文化中的众多主题,文本之间多呈现出重复特征与修正趋势。上文对《搜神记》故事内容、表现主题之间体现的互文性特征进行了分析,然而,亦不能忽略《搜神记》叙事文本内部的互文性特征。《搜神记》中的文本数量多,篇幅差异较大,故事中所包含的的情节元素与描写详略必会有所差别。当这些文本互为参照形成对照关系时,主题、情节相似的故事间构成一种对话关系,形成互鉴。

在人物的描写塑造方面,《搜神记》中的一些故事采用评述性语言将人物形象定型,而另一些故事中则用不同事件、细节描写等方式刻画人物形象的多面,人物构型的单一与丰满有所差别;在情节的安排方面,《搜神记》中的部分故事仅叙述单一情节元素,而另一些故事情节单元有所增加,故事情节曲折多变,情节安排的简略与复杂存在差异;在故事的表意核心方面,重记事与重写情的文本交替出现,使《搜神记》体现出我国古代小说故事中心由记事到写情的发展历程。

(一)人物构形的互鉴

《搜神记》中多有记载神仙术士的神通变化、巫人降鬼的奇异事迹以及方术之士的卜筮吉等的类型故事,这些故事的共同特征便是都在讲“人”。卷一、卷二、卷三集收录了注重人物构型的故事,从此类诸篇故事的对比中,能够看出《搜神记》的人物构形或平面、单一,或立体、丰满。

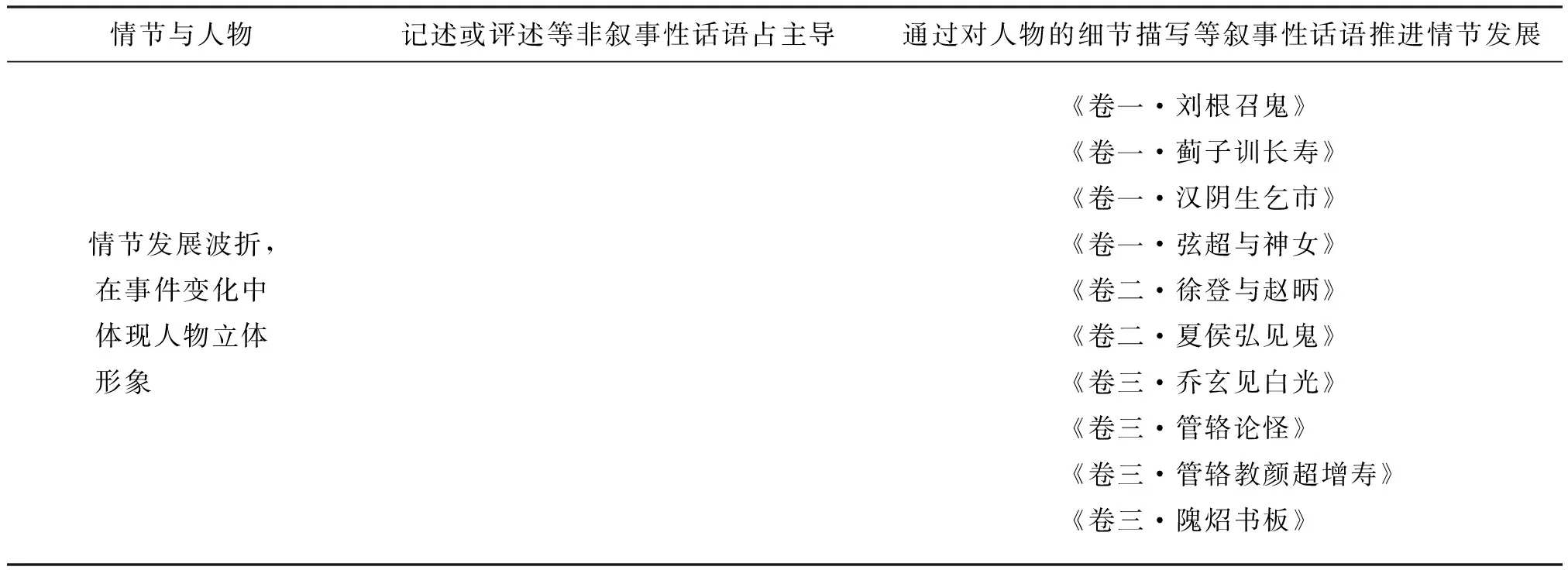

《搜神记》中的一些故事遵循着一人一事以定性的简略情节模式,选取人物的一个典型事件,采用外聚焦视角寥寥数语勾勒出单一人物的静态形象,例如《神农鞭百草》《雨师赤松子》《宁封子自焚》《彭祖仙室》《葛由乘木羊》等篇;另外一些故事虽也是以单一情节刻画单个人物形象,但人物描写方法更为丰富,增加了语言、神态等细节描写,塑造的人物也更为丰满,这部分作品如《崔文子学仙》《淮南八老公》《葛玄使法术》《吴猛止风》等篇;还有一些作品除叙述篇幅较其他故事更长外,所记人物的言行也变得更加复杂,对人物的描写不再是单一的、孤立的,而是多引入次要人物作为主要人物的衬托,将人物置于社会环境中去展现,这类作品有《刘根召鬼》《蓟子训长寿》《弦超与神女》《寿光侯劾鬼》《徐登与赵昞》《夏侯弘见鬼》《管辂教颜超增寿》《隗炤书板》等篇(见表1)。

表1 《搜神记》卷一、卷二、卷三写人故事中的人物构形情况

续表

《搜神记》中人物构形的单一与丰满之别可以从同主题的不同叙事类型文本中看出。如《彭祖仙室》与《蓟子训长寿》两篇都重在表现长寿主题,《彭祖仙室》一文记述了彭祖寿命长这一客观事实,而《蓟子训长寿》则从蓟子训言行以及旁人评价等多角度塑造了蓟子训这一豪爽洒脱的长寿神仙形象。

彭祖者,殷时大夫也。姓钱,名铿,帝颛顼之孙,陆终氏之中子。历夏而至商末,号七百岁。常食桂芝。历阳有彭祖仙室,前世云:祷请风雨,莫不辄应。常有两虎在祠左右。今日祠之讫,地则有两虎迹。[9]

《彭祖仙室》从外聚焦视角对客观事实进行陈述,叙述者只讲述彭祖的身份来历、其生活的客观环境、所活年岁以及后世对其评价,而略去了人物思维、动机、情感等内部因素的表现[10],塑造了单一人物的静态形象。《蓟子训长寿》一则与其形成了对比:

蓟子训,不知所从来。东汉时,到洛阳,见公卿数十处,皆持斗酒片脯候之,曰:“远来无所有,示致微意。”坐上数百人,饮啖终日不尽。去后,皆见白云起,从旦至暮。

时有百岁公说:“小儿时,见训卖药会稽市,颜色如此。”训不乐住洛,遂遁去。正始中,有人于长安东霸城,见与一老公共摩娑铜人,相谓曰:“适见铸此,已近五百岁矣。”见者呼之曰:“蓟先生小住。”并行应之。视若迟徐,而走马不及。[11]

《蓟子训长寿》运用了视角的转换,选取非聚焦视角,在介绍蓟子训其人背景经历的同时记录其语言、行动,并对人物心理、思想感受有细致描写;此外,这一则故事引入了“百岁公”这一次要人物对蓟子训形象进行侧面烘托。此则故事不再以介绍说明的方式直言人物长寿,而是将故事娓娓道来,使读者在阅读中获得真实感进而对蓟子训长寿一事产生认同,文本的可读性、说服力更强,体现了小说叙事方法的进步。

综合以上对《搜神记》中写人故事的分类以及对比可以看出,《搜神记》中不同故事间的人物塑造手法差异较大,通过情节设置与叙事方法的选择形成了不同的人物构形模式,体现了文本在人物构形方面单一与丰满的内在差别。表现相似主题文本中的不同形象、在不同的文本语境中的相似形象,这些人物之间形成对话关系,体现出《搜神记》文本中人物构形的互鉴特征,共同组成了《搜神记》人物构形的整体风貌。

(二)情节元素的互鉴

写人离不开记事,《搜神记》在塑造众多形象的同时凸显出叙事性特征。情节作为叙事性文本的基本元素,在《搜神记》中占有不可忽视的地位。通过对《搜神记》中故事情节结构的分析,可以看出其间的情节安排或简略或复杂,形成对比互鉴。这种情节安排的对比多可从一卷之内故事的编排顺序看出:同一主题下的故事,情节单一者在前,情节多元者靠后。前文所述对人物构形的单一与丰满亦有许多由情节安排体现出。

单卷内按照情节元素递增的顺序编排各则文本。本卷的前五则故事情节模式相同,都是讲受人恩惠的动物显出灵性,报答恩人的故事。《病龙求医》记龙向为自己医疮的人降雨凿井报恩;《苏易助虎产》写苏易助难产的母虎生产,母虎再三送野味给苏易表示感谢;《黄雀报恩》记化为黄雀却不幸被伤的天上使童在伤愈后送白玉环给救治他的恩人,保佑其子孙后代;《隋侯珠》写隋侯在途中救治了一条病蛇,后蛇衔明珠送来报答;《龟报孔愉》记孔愉将售卖的乌龟买下放生,受到乌龟冥冥之中的佑护,加官晋爵。前所记五则故事均为单一情节,而到了《蚁王报恩》《义犬救主》两则,故事情节出现了曲折变化,从此前的“人向动物施恩——动物向人报恩”的情节模式发展为“人向动物施恩——人遇到危难——动物报恩化解危难”的三重情节模式。《蝼姑神》则在此基础上将情节的复杂程度进一步增加。此则故事讲述了误判入狱之人通过喂养蝼姑向有灵性的动物求救,蝼姑果然在受到施饭之恩后救其出狱,于是此人世代祭祀蝼姑以示报答。至此,情节模式发展为“人遇到危难——人向动物施恩——动物报恩化解危难——人向动物表达谢意”的四重结构。《猿母哀子》《华亭大蛇》两则亦属于简单情节模式,但是讲被人类所害的生灵向仇人索命,即复仇的故事,情节模式为“人残害动物——动物向人报仇”。

卷末《邛都老姥》一则故事将报恩与复仇的故事主题相结合,较此卷其他故事都更为复杂,因而第二十卷选择将此故事置于卷尾应非偶然。故事中蛇感念老姥的施饭之恩,也正因此在老姥被县令所杀后迁怒全城进行报复。从蛇与老姥之间的关系来看,这是一则动物向人报恩的故事;而从邛都县中人的视角来看,这是一则人受到动物报复诅咒的故事。灵蛇因对老姥之恩情而对县人产生愁恨,整个故事及其所蕴含的情感较此前几则更为丰富,故事体现出了“情”的两面性,即“情”中爱与恨的双重指向。

从《搜神记》各卷内的故事编排可以看出其情节安排的简略与复杂之别。一定程度上,故事情节由简略到复杂是小说发展的趋势,《搜神记》中的故事特点反映了古代小说在叙事方面的逐渐成熟。相似主题、情节的故事因情节繁简的差异形成互鉴,在突出彼此差异的同时形成主题的互补,使《搜神记》中的各卷形成有机整体。

(三)叙事核心的互鉴

辑录而成的《搜神记》囊括了晋代及其前的神异故事、神话传说,其中,核心为记事与核心为写情的故事都有所体现。记事类文本以记述或评述等非叙事性话语为主;写情类文本多有明显的情感词出现,辅以对人物心理或情感变化的描写。在小说由重记事到重写情的发展历程中,《搜神记》处于过渡阶段,其中的大部分故事以记事为核心,少数故事已经展现出精湛的写情技巧。《搜神记》中文本核心记事与写情的区分是一个相对概念,文本在不同参照系下呈现出不同的特征,文本间的互鉴使各自表意核心得到确定。记事与写情都是小说的重要内核,不同核心文本共同构成了《搜神记》丰富的思想内涵。从这两类故事间的比较当中也可以看出我国古代小说故事中心由记事到写情的发展历程,其中较为典型的是人神相恋故事中爱情元素的逐步显现与孝道感应故事中亲情描写的逐步深化。

1.人神相恋中的情、事互鉴。人神相恋是中国古代文学中的常见母题,《搜神记》也对人神婚配、人神交往多有描写,从其中人神相恋故事的对比中可以看出中国古代文学对“情”的逐步重视。《搜神记》卷一中记载了三则人神相恋的故事,分别为《董永与织女》《杜兰香与张传》《弦超与神女》。在这三则故事中,神的形象由冷若冰霜变为有情有义,由高高在上变为与人平等,人与神的关系发生了变化。

《董永与织女》一则中,叙述者对人物心理活动的窥探限于织女出场前,即“主人知其贤”与“(董永)欲还主人”两处。在织女出场之后,叙事视角转为了外聚焦型,读者只能看到人物的语言、行为,再无法得知人物所思所想,这就增加了织女身份的神秘感,使故事结尾揭开织女身份时更具冲击力。关于神女织女与凡人董永相处的描写有两处:

(董永)道逢一妇人,曰:“愿为子妻。”遂与之俱。

女出门,谓永曰:“我,天之织女也。缘君至孝,天帝令我助君偿债耳。”语毕,凌空而去,不知所在。[12]

这场人神之间的婚姻完全由神女织女主导,凡人董永没有话语权。在这一则故事中,神作为人的拯救者出现,施恩于人,而后飘然离去,无影无踪。这一则故事重在记事明理,以织女下凡助董永还债来称颂董永的孝心与诚信。在这里,人与神的婚姻并不表现任何“情”的成分,而是为了表现神对品行端正之人的奖赏。到了《杜兰香与张传》一则,神女杜兰香依旧是爱情的主导者,但杜兰香与张传的缘分不再基于神的拯救与人的被拯救,而是出于神女母亲的命令,这一缘起消解了神与人地位的差距。

《弦超与神女》与前两则不同,全篇采用了非聚焦型视角,其叙事的复杂程度与意蕴的深度远高于前两则故事。在这一则故事中,神女与弦超之间已处于平等的地位,这可从其相恋缘由看出:“魏济北郡从事掾弦超,字义起。以嘉平中夜独宿,梦有神女来从之。自称天上玉女,东郡人,姓成公,字知琼,早失父母,天帝哀其孤苦,遣令下嫁从夫。”知琼因孤苦被派遣下凡嫁于弦超,二人组建家庭相互陪伴。初时知琼有言:“然我神人,不为君生子,亦无妒忌之性,不害君婚姻之义。”似乎又是一无情神女的形象。但不同于前面两则故事,神女的形象随着故事的推进发生了变化。七八年后,弦超泄露了与神女交往之事,知琼因而不得不离去。值此之际,神女又有一番言辞:“积年交结,恩义不轻,一旦分别,岂不怆恨?”话语中直接道出日久生情的事实。二人辞别之际“把臂告辞,涕泣流离”,弦超“忧感积日,殆至委顿”,也道出了神人之间真实可感的恋情。此时,在情感上,人与神的分别已然模糊,神不再是冷酷高傲的形象,而是有情有义。这一点在故事的结尾更明显。五年后弦超再次与知琼相遇,“披帷相见,悲喜交切”[13]而后恢复了交往,证明人神之间存在着割舍不断的恋情。

上述三则故事都讲神女与凡人之间的婚姻爱情故事,但叙事文本中的情感意蕴递增,叙事中心由人神婚姻之“事”逐渐转移到人神相恋之“情”,凸显了人神相恋故事模式中的“情”“事”互鉴。

2.孝道感应中的情、事互鉴。《搜神记》中多有记载人伦规范的故事,集中收录在二十卷本《搜神记》的卷十一中。其中,以表现孝行的文章最多,占卷十一27则故事中的12则②。这类以孝为本体现人伦规范的故事也互相形成对照,体现了故事核心由记事到写情的发展特征。

一些表现孝主题的故事采用非聚焦视角对主人公的孝行做客观评述,这类故事如《曾子之孝》《周畅立义冢》,它们故事简短,内容相近——写母亲思子啮指,在外远游的儿子就会有所感应的现象。故事直接说明母子连心,意在借超自然之事的描写表现母子情深。

还有一些故事除选用外聚焦视角增加了细节描写外,情节性与故事性亦有所增强。随后的《王祥孝母》《郭巨埋儿》等则相比此前所记载的故事增加了对事件的叙述,流传至今的卧冰求鲤、埋儿孝母也都由此而来。

在另一类故事中,人之情感的中心地位有所凸显,这类故事如《蛴螬炙》《王裒守墓》等。《蛴螬炙》一文中“母疾既久,至于婢使数见捶挞”“彦见之,抱母恸哭”[14]几处描写注重从人之情感的角度对事件原因作出解释,“忿恨”“恸哭”等词语的使用也突出文学对情感的尊重与表现。《王裒守墓》一则虽短小,却凝练了孝道之“情”:

王裒,字伟元,城阳营陵人也。父仪,为文帝所杀。裒庐于墓侧,旦夕常至墓所拜跪,攀柏悲号,涕泣着树,树为之枯。母性畏雷,母没,每雷,辄到墓曰:“裒在此。”[15]

这一则故事集合了中国古代小说中对“情”描写的多种表现方式,对人物的动作、语言刻画虽简洁,但很传神。“(王裒)攀柏悲号,涕泣着树,树为之枯”化用了古代万物有灵的观念,人“情”之深切渗透到自然界,与自然生灵产生共鸣。王裒对母亲之孝完全不同于《王祥孝母》《郭巨埋儿》中令人惊愕的孝行,一句“裒在此”更为感人至深。

由上述故事中可以看出《搜神记》文本中孝道感应之“情”逐渐显现的过程——从重道德评价到以情衬孝心,这也体现了故事核心由记事到写情的发展特征。将情节内容相似的文本比较阅读,更能凸显其中叙事核心互鉴特征。

总之,互文性使看似各自独立的文本共同构成了《搜神记》这一有机整体。这些文本之间有着内部的差别与联系,形成互文关系,在丰富文本群多样性的同时体现了中国古代小说发展变化的趋势。在互文性视阈下,《搜神记》中的文本之间呈现出互补、互反、互鉴的特征。以民间传说、神话故事为代表的一些文本通过内容的对照补充呈现出互补特征;另有部分文本经由主题的矛盾冲突表现出相异的思想价值观念,体现出互反特性;亦有文本在互鉴中凸显人物构形、情节元素、叙事核心等方面的文本对照特征。基于此,《搜神记》中的文本间构成张力,体现互文特征,形成整体系统。

由此可见,《搜神记》中的文本并非单一的、孤立的。从互文性的角度对其中的文本做整体关照,可以看出《搜神记》一书的整体性与其中折射出的中国古代小说发展特征。

注释:

①《晋书》卷八二《干宝传》记载干宝因生活中神异之事,“以此遂撰集古今神只灵异人物变化,名为《搜神记》,凡三十卷”;干宝在《搜神记序》中也提及此书“考先志于载籍,收遗逸于当时”。

②依据晋代干宝《搜神记》,马银琴、周光荣译注,中华书局2016年版。