双边投资协定在非领土水域的适用问题研究

——以涉海投资保障为主要视角*

刘子珩 段星伊

(1.中国政法大学国际法学院,北京 100088;2.大连海事大学法学院,辽宁大连 116026)

一、问题的提出

条约的法律效力范围一般以缔约国的全部领土为限,①《维也纳条约法公约》第29条规定,“除条约表示不同意思,或另经确定外,条约对每一当事国之拘束力及于其全部领土”。双边投资协定(Bilateral Investment Treaty,下称BIT)作为一种调整缔约国间国际私人投资关系,旨在促进国际投资和经济技术合作发展的“特殊条约”,在过往也不例外。然而因国际公法在近半个世纪以来的发展,国家在领土以外,尤其是海洋层面获得了更大范围的主权性权利和管辖权。另一方面,因经济发展的现实需要,涉海领域出现了越来越多超出领土范围的投资活动,如海底电缆和海底管道的建造、海洋能源设施的建造,以及国际海底区域矿产资源的开发等。这些投资活动对东道国、对投资者乃至对整个国际社会都有难以估量的价值,但也面临着极高的现实法律风险(孔庆江,2017)。作为保障国际投资的主要法律依据,BIT能否在东道国不拥有领土主权的水域(下称“非领土水域”)产生法律效力,②对于国家不拥有领土主权的水域,主要包括本国专属经济区(包括毗连区)、大陆架,公海、国际海底区域,以及其他国家的专属经济区、大陆架等。对于上述水域,当前海洋法并没有一个统一的称谓,本文以“非领土水域”简称。具体能对哪些非领土水域的投资加以保障等问题,均是亟待解决的现实难题,能否有效回应这些问题将直接决定现有国际投资法律制度能否为经济发展,尤其是海洋经济发展提供足够的支持。

对中国而言,厘清BIT在非领土水域的适用问题对中国具有极为重要的现实意义。一方面,中国已经是当前世界上缔结BIT数量最多的国家,①截至2023年8月18日,中国所缔结的BIT数量达到124个,位居全球首位。已生效的BIT数量为107个,位居全球第二位,仅次于德国。数据来源于联合国贸易和发展会议数据库(https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/by-economy)。且在资本输入和资本输出方面均具有举足轻重的地位;另一方面,近年来中国通过“一带一路”倡议等多边平台不断深化涉海对外投资,亦直接通过涉海投资参与全球海洋治理工作。本文以部分典型涉海投资为主要分析对象,解构BIT在非领土水域能否加以适用以及适用的条件,并就中国如何依托BIT有效实现对涉海投资的报障提出针对性建议。

二、BIT 在非领土水域适用的起源与发展

BIT在非领土水域的适用并非生而有之,而是经过了一个姗姗来迟的起源以及相对漫长的发展过程(王朝恩,2015)。在20世纪80年代以前,没有任何BIT试图将其效力范围扩大到非领土水域之中,也鲜有BIT对“领土”一词作差异化解释。②在国际社会于1969~1975年间签订的112个BIT中,尽管多数均提到了“领土”这一概念,但并没有任何一个BIT专门对“领土”一词作出了解释。1981年以前,虽然英国主导的部分BIT加入了领土定义条款,但并不涉及在非领土水域的适用。数据来源于:https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements.这一阶段所缔结的BIT的效力范围基本上是以缔约国的领土范围为界,包括非领土水域在内的其他不属于缔约国领土的区域不应加以适用(奥斯特,2005)。

随着《联合国海洋法公约》(以下简称《公约》)的通过,BIT在非领土水域的适用问题便引申而出。《公约》开创了专属经济区制度,并继承和发展了大陆架法律制度,这使沿海国在领海以外的主权性权利和管辖权得到了扩张。此外,各国在其他非领土水域,如在公海上所能获得的管辖权的类型和范围也得到了进一步的明确。③参见《联合国海洋法公约》第94-115条。由于沿海国在领海以外所拥有的主权性权利和管辖权大多都具有经济性,且对其开发和利用需要一定的资金和技术门槛(National Research Council,1989),为更好地行使自身的主权性权利和管辖权,引入国际投资便成为一项势在必行的举措。因此,将非领土水域纳入BIT的适用范围之内,也具有现实必要性。

在《公约》通过的同一时期,大量B I T 开始将非领土水域纳入其适用范围之内,最直接的证据便是BIT中“领土定义条款”的发展。领土定义条款一般是指,在BIT中专门用于规定“领土”的定义,明确协定在空间层面效力范围的条款(王朝恩,2015)。1981年比利时卢森堡经济联盟—孟加拉国BIT首次正式将非领土水域纳入领土定义条款之中,即“任何领海以外,基于国际法和缔约国国内法其拥有主权或主权性权利的水域及其下附底土,均属于本协定所规定的‘领土’”。④Agreement Between the Belgo-Luxemburg Economic Union and the People’s Republic of Bangladesh for the Promotion and Protection of Investments, Article 1.5, 1981.中国则在1984年首次通过领土定义条款,将非领土水域纳入BIT之中。⑤China - France BIT, Article 1.4, 1984.时至今日,通过领土定义条款将非领土水域纳入BIT适用范围已成为国际社会的普遍选择。

从BIT在非领土水域的适用起源和发展过程可以看出,BIT在非领土水域的适用是BIT与海洋法相互作用的结果。BIT自身能否在非领土水域实现适用,应依据领土定义条款的规定。在领土定义条款肯定了BIT在非领土水域的适用效力之后,这一过程的实现还需要结合国际法以及国内法的规定。若缔约国无法基于国际法或国内法在非领土水域行使对应的主权性权利或管辖权,抑或具体的投资超出了缔约国在相应水域的权利范围,则BIT将无法实现对非领土水域特定投资的保障。

三、领土定义条款对BIT 在非领土水域适用的界定

BIT能否实现在非领土水域的适用,首先取决于其自身规定,即领土定义条款是否将非领土水域纳入其中。但因国际投资法本身存在显著的碎片化特征(郑蕴和徐崇利,2015),不同BIT能否实现在非领土水域的适用,以及判定能够在哪些非领土水域适用上存在较大差异。值得注意的是,随着越来越多的BIT领土定义条款涵盖了非领土水域,这使得BIT在以专属经济区和大陆架为首的非领土水域适用很可能在未来成为习惯国际法的一部分,从而对BIT适用范围的解释产生普遍约束力。

(一)领土定义条款对BIT 在非领土水域适用的差异化规定

作为BIT在非领土水域适用的直接依据,领土定义条款的重要性不言自明。但因不同BIT订立的时间间隔较大,以及不同缔约国在缔结BIT时的不同考量,使得BIT在领土定义条款的设置和具体规定上存在极大差异,进而会对BIT在非领土水域的适用产生不同影响。

当前多数存在领土定义条款的BIT,可以根据领土定义条款的设置和表述方式分为两大类,即“单一式领土定义条款”和“复合式领土定义条款”,两者对判定BIT能否在非领土水域适用存在差异。对于采用了“单一式领土定义条款”的BIT,“领土”一词的内涵和使用对各个缔约国而言不存在差异。若非领土水域被明确纳入“单一式领土定义条款”之中,则BIT的法律效力原则上可以延伸至所有缔约国的非领土水域,如比利时卢森堡经济联盟—孟加拉国BIT、美国—阿根廷BIT以及中国—南非BIT等,均通过领土定义条款将毗连区、专属经济区等国家拥有主权或主权性权利的非领土水域纳入其效力范围之中。反之,若领土定义条款明确排除了非领土水域,如丹麦—斯里兰卡BIT的领土定义条款为“组成丹麦和斯里兰卡两国领土的各个区域,包括其领海和水下区域”,①Denmark - Sri Lanka BIT, Article 1(5), 1985.由于其采用了穷尽式的表述方式,且没有纳入任何非领土水域,则仅凭文义解释,其效力范围原则上无法延伸至非领土水域。

随着BIT的进一步发展,较为复杂的“复合式领土定义条款”日渐盛行。基于这种领土定义条款的规定,对BIT不同的缔约国而言,领土的定义和使用有所差别,即可能出现BIT的法律效力可以延伸至与缔约国A对应的非领土水域之中,但却无法对缔约国B对应的非领土水域产生法律效力的情况。如新加坡—卢旺达BIT中,领土定义条款便对两国进行了区别,卢旺达的“领土”仅指其各个领土组成部分,而新加坡的“领土”则包括其可以行使主权性权利和管辖权的任何海洋区域。①Singapore - Rwanda BIT, Article 1,“Territory”, 2018.即便大多BIT协议没有做出如此明确的界分,但一些细微的差异也值得注意。如墨西哥—阿联酋BIT中,“领土”一词对墨西哥而言,包括其领土组成部分以及其他墨西哥依据国际法行使主权性权利和管辖权的海洋区域,对阿联酋而言,则包括其领土组成部分,以及阿联酋依据其国内法和国际法可行使与自然资源勘探和开发相关的主权性权利和管辖权的海洋区域。②Mexico - United Arab Emirates BIT, Article 1.10, 2016.显然,该BIT所能适用的非领土水域对两缔约国而言存在一定的差别,在阿联酋方面其适用的限制条件更多。

通过领土定义条款判定BIT在非领土水域的适用时,另一个值得关注的问题是领土定义条款与最惠国待遇条款之间的关系。最惠国待遇是指:“依据条约,缔约国一方有义务使缔约国的另一方国民享受其给予第三国国民的同等权利。”由于最惠国待遇条款可以覆盖绝大部分BIT中投资者所拥有的实体权利待遇,因此在一定程度上最惠国待遇将原本属于双边条约的内容多边化(徐树,2013)。那么,最惠国待遇条款是否可以对领土定义条款产生法律效力呢?进而,只要一国在其任何一个BIT中通过领土定义条款将非领土水域纳入适用范围,其他所有的BIT是否可以自动视为在非领土水域具有同样的适用效力呢?在笔者结合现有BIT的规定来看,答案显然是否定的,原因在于领土定义条款本身不属于任何一项待遇。相反,领土定义条款对“领土”一词的定义反而是最惠国待遇条款能否适用的判定条件之一。在美国、德国、加拿大等国的BIT范本中,均明确规定最惠国待遇适用的前提是“投资位于其领土内”。③U.S. Model Bilateral Investment Treaty, Article 4, 2012; Germany Model Treaty, Article 3, 2008; Canada Model BIT, Article 6, 2021.因此,只有一项投资活动符合领土定义条款的要求,才有资格进一步适用最惠国待遇条款。在“法国兴业银行诉多米尼加共和国案”中,仲裁庭提到“因‘投资’是判定最惠国待遇适用的先决条件,因此最惠国待遇不能作用于‘投资’的定义之上”。④Société Générale In respect of DR Energy Holdings Limited and Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. v. The Dominican Republic, UNCITRAL, LCIA Case No. UN 7927. Award on Preliminary Objections to Jurisdiction, para.41.

在最惠国待遇无法适用的前提下,因国际投资法的碎片化特征,BIT在非领土水域能否适用须从具体的BIT文本入手加以分析。即便是一些细微的差异,也可能导致对非领土水域适用性截然不同的解释,这是利用领土定义条款判定BIT适用范围时需要格外注意的。

(二)对BIT 在非领土水域适用的习惯国际法检验

领土定义条款除对具体的BIT在非领土水域的适用起到直接约束作用外,其多年以来的发展和实践还可能推动BIT在非领土水域适用的习惯国际法的产生。尽管BIT一般只对缔约双方具有约束力,不具有普遍约束力,但若BIT中一些规则被国际社会所普遍接受,有可能形成习惯国际法并产生普遍约束力。一些已经被广泛承认的习惯国际法,如外国人最低待遇标准、国家豁免等,在BIT的解释和适用过程中也会直接产生法律约束力(余劲松,2022)。随着越来越多的BIT通过领土定义条款将其适用范围扩大到非领土水域,有必要验证领土定义条款发展到现阶段是否已经促使BIT适用范围扩大到部分非领土水域,尤其是对专属经济区和大陆架的适用是否上升为习惯国际法,从而产生普遍约束力。这对于不存在领土定义条款或领土定义条款规定不明的现行BIT的解释与适用,有不容忽视的意义。

对于习惯国际法的判定,国际法院在“庇护权案”①Asylum, Colombia v. Peru, ICJ Judgment of 20 November 1950, pp.14-15.和“印度领土通行权案”②Right of Passage over Indian Territory, Portugal v. India, ICJ Judgment of 12 April 1960, p.44.中认为,习惯国际法应当是从“具有持续性的、能够被接受为法律的国际惯例”中形成,即习惯国际法需要满足法律确信(opinio juris)与普遍实践(general practice)两个基本要素。国际法委员会将这一传统观点在《关于识别习惯国际法的草案》(Draft Conclusions on Identification of Customary International Law)中进一步沿用和发展。③对于法律确信,国际法委员会认为一些官方的声明、出版物,以及国家在制定条约时使用的条款等都可以作为法律确信存在的证据;对于普遍实践,则主要是通过国家立法、司法、执法等实践加以证明。See ILC Draft conclusions on identification of customary international law, Article 5, Article 10.2, 2018.此外,国际法院在“北海大陆架案”④North Sea Continental Shelf, Federal Republic of Germany v. Netherlands, ICJ Judgment of 20 February 1969, paras.73-74.和“渔业管辖权案”⑤Fisheries Jurisdiction, United Kingdom v. Iceland, ICJ Judgment of 25 July 1974, para.69中还提到,在习惯国际法形成的判断中,需要额外考虑“特别受影响国家”(specially affected states doctrine)的实践,即这些特别受影响的国家(如相关领域具有主导力量的国家)对习惯国际法的形成具有举足轻重的影响(陈曦笛,2023)。结合习惯国际法判定的主要理论和标准,随着各国——尤其是在国际投资领域有较高现实影响的国家——在BIT领土定义条款中将非领土水域纳入领土定义条款的情况愈发普遍,这或能成为法律确信与普遍实践存在的证据。

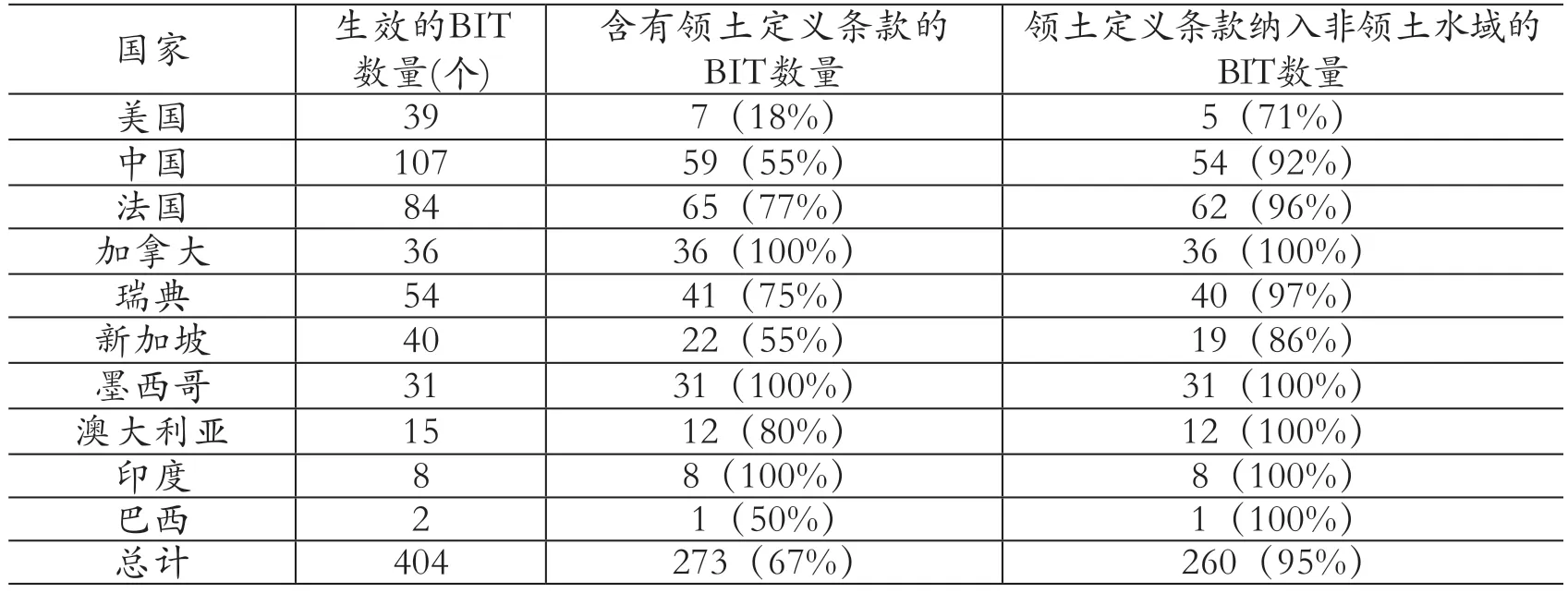

笔者以《2023年世界投资报告》中所统计的10个外商直接投资流入最高的国家(美国、中国、新加坡、巴西、澳大利亚、加拿大、印度、瑞典、法国和墨西哥)为样本,调查这些国家生效BIT在非领土水域的适用情况(UNCTAD,2023)。一方面,样本中的10个国家不仅在国际投资领域具有举足轻重的地位,同时也均为沿海国,有丰富的海洋实践,可视为“特别受影响的国家”;另一方面,样本中除印度、巴西和澳大利亚的BIT数量相对较少外,其余国家均有数量可观的BIT,因此样本在全球范围内亦具有代表性。本文依此样本设置生效BIT的总数、拥有领土定义条款BIT的数量和领土定义条款中纳入非领土水域的数量三个主要参数,以此检验BIT在非领土水域尤其是在专属经济区和大陆架上的适用情况是否已经产生法律确信和普遍实践(见表1)。

表1 样本国家生效BIT 对非领土水域适用情况调查

尽管该统计确实验证了BIT在非领土水域适用已经具有较高的共识,但该统计也否定了BIT在非领土水域适用已形成习惯国际法的结论。主要原因有以下两点:首先,样本中多数国家依然有相当数量的生效BIT在领土定义条款中否定了对非领土水域的适用,BIT在非领土水域的适用并没有形成持续和统一的实践;其次,尽管多数BIT均承认了在非领土水域的适用效力,但不同的领土定义条款差异性过大,不同国家就BIT在哪些非领土水域能够适用并没有形成广泛的共识,如在瑞典—巴拿马BIT、加拿大—科特迪瓦BIT中非领土水域被明确限定为“专属经济区和大陆架”,①Panama - Sweden BIT, Article 1.4, 2008; Canada - Côte d'Ivoire BIT, Article 1 “territory”, 2014.而中国—卡塔尔BIT中非领土水域则仅指“大陆架”,专属经济区却未包含其中。②参见《中华人民共和国政府和卡塔尔政府关于鼓励和相互保护投资协定》,第1条第4款。可见,即便是对专属经济区和大陆架两个面临争议较小的非领土水域的适用,持续统一的国家实践亦没有形成。因此,尽管领土定义条款很大程度上推动了BIT在非领土水域的广泛适用,但至少在现阶段它还不能被认定为习惯国际法的一部分。

因BIT在具体条款上存在较大差异,这使得BIT实践形成习惯国际法是一件颇为困难的事情。有学者对各国BIT中“投资”“公司国籍”“征收与补偿”“争端解决机制”等其他组成部分进行检验,发现这些BIT的主要组成部分也没有形成习惯国际法(Kishoiyian,1993)。笔者认为,尽管BIT在非领土水域的适用在现阶段尚没有成为习惯国际法的一部分,但是BIT的实践已呈现出这一显著趋势,类似的趋势在公平公正待遇和公司国籍认定方面也有所体现(张庆麟和张晓静,2009)。当前多数否认非领土水域适用的BIT缔结年份大多相对较早,而近十年来已经鲜有领土定义条款完全否定BIT在非领土水域适用的情况。尽管不同BIT对其可以在哪些非领土水域适用存在一定差异,但在专属经济区和大陆架的适用已形成较为广泛的共识。从这个意义上讲,BIT的领土定义条款不仅是BIT自身能否在非领土水域适用的直接依据,而且这些实践还会产生显著的外部性,通过习惯国际法的塑造使BIT在非领土水域,尤其是专属经济区和大陆架的普遍适用成为可能。

四、BIT 在非领土水域的具体适用效力分析

BIT之所以能够在非领土水域实现适用,除去领土定义条款的规定外,东道国在对应水域还必须拥有主权性权利和管辖权。倘若具体投资活动所涉及的权利义务关系并不属于东道国主权性权利和管辖权的范围之中,而是属于各国的自由权或者其他国家的专有管辖权范畴,则即便BIT的效力范围能够延伸到非领土水域,对具体的投资活动也很难起到有效的保障。笔者以不同水域中部分典型投资客体为分析样本,以期厘清BIT在非领土水域的适用效力。①为有效厘清BIT在非领土水域具体能够产生怎样的适用效力,笔者假定本章中的BIT在其自身规定上均允许在对应的非领土水域适用,并剔除掉不同国家国内法对非领土水域的差异化规定的干扰,此时会对BIT适用效力造成影响的唯一因素便是以《联合国海洋法公约》为代表的国际法规则的规定。

(一)BIT 在东道国专属经济区和大陆架的适用

东道国的专属经济区(包括毗连区)和大陆架往往是最容易涉及国际投资问题的非领土水域,也是在绝大多数允许在非领土水域适用的BIT中最主要希冀调整的水域。

尽管专属经济区和大陆架是两项独立并存的制度,但除去极个别情况,自领海基线起算不超过200海里以内两者会产生重叠(王铁崖,1995)。对于专属经济区,沿海国拥有围绕自然资源开发和利用的一系列主权性权利,以及行使“人工设施的建造和使用”“海洋科学研究”“海洋环境保护”三项主要的管辖权,且所有公海的制度,只要与《公约》专属经济区制度不存在抵触,都可以直接加以适用。②参见《联合国海洋法公约》第56条,第58条第2款。此外,《公约》要求各国对专属经济区未予规定的“剩余权利”公平地予以划分。③参见《联合国海洋法公约》第56条第2款,第58条第3款,以及第59条。对于大陆架,沿海国对其拥有的权利则主要集中在对矿物和其他自然资源的勘探开发。④参见《联合国海洋法公约》第78条。上述主权性权利和管辖权也是BIT能够在东道国专属经济区和大陆架适用的主要依据。而对于无法被直接认定为《公约》所规定的主权性权利和管辖权范围之内的投资活动,能否适用BIT加以保障则很大程度上需要判定东道国能否依据其他国际法规则实现对相关活动的有效掌控(Kassem,2020)。接下来,笔者将对专属经济区和大陆架的数种典型活动能否适用BIT进行评析。

1.自然资源与人工设施

对于专属经济区和大陆架自然资源的勘探开发,以及人工设施的修建,如南海各国在其专属经济区中均有引入外国投资者开采油气资源的活动,⑤Asia Maritime Transparency Initiative, South China Sea Energy Exploration and Development. https://amti.csis.org/south-china-sea-energyexploration-and-development/.属于完全落入《公约》第56条和第77条的调整范围之中。由于东道国能够基于自身的主权性权利和管辖权对这些活动实现掌控,倘若东道国没有履行自身在BIT中所肩负的任何一项义务,投资者便可通过BIT的争端解决机制寻求救济(Lorenzo & Berger,2020)。

若投资所在的专属经济区和大陆架在权属上存在争议,如同一片水域被两个甚至更多国家声明为其专属经济区(Gao & Jia,2013),而明晰水域的主权性权利和管辖权归属是解决争端的必要先决条件,因此这种情况超出了BIT所能调整的范围,亦超出了BIT所规定的争端解决机制所能管辖的范围。因而,BIT的规定在此类投资活动中难以实现有效适用(Benatar & Valentin,2020)。类似的情况亦会出现在专属经济区和大陆架的其他投资活动之中,笔者在后续分析中不再赘述。

2.海底电缆和管道

对于海底电缆和管道而言,需要先明确其与东道国之间是否存在真实联系,即海底电缆和管道是直接服务于东道国,还是仅因为各国在专属经济区拥有海底电缆和管道的铺设自由而途径东道国的专属经济区。若属于前者,则BIT对其适用不存在太大争议。首先,因海底电缆和管道对东道国具有显著的经济贡献,因此无论是从多数BIT自身对“合格投资”的定义,还是从仲裁实践中常用的“Salini”标准,①Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. Kingdom of Morocco, ICSID Case No. ARB/00/4, Decision on Jurisdiction, French Original:129 Journal du droit international 196, 2002; English translation: 42 ILM 609, 2003, 6 ICSID Rep. 400, 2004, para.52.海底电缆和管道一般都可以被视为一项“合格投资”(Karavias,2018)。其次,东道国对源于本国的海底电缆和管道拥有管辖权。这一方面来源于《公约》的规定,②参见《联合国海洋法公约》第58条,第113-115条。另一方面,无论位于何处的海底电缆和管道,其本质都是一项完整的、不可分割的投资,因此不能将位于东道国领土组成部分内的海底电缆和管道与位于专属经济区和大陆架上的海底电缆和管道视为两个不同的投资。无论是位于何处的海底电缆受到破坏,都会导致整体无法运作。在“SGS诉巴基斯坦案”和“SGS诉菲律宾案”中,仲裁庭正是以整体性的视角判定一项投资活动,而并未因投资活动的各个组成部分位于不同地区而加以区分。③SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Republic of the Philippines, ICSID Case No. ARB/02/6, Decision of the Tribunal on Objections to Jurisdiction, paras.110-112.因此,尽管海底电缆和管道会延伸至非领土水域,但是东道国对其管辖权依然存在,BIT亦能够为其提供有效保障。

若海底电缆和管道并非是服务于东道国,而只是投资者基于海底电缆和管道铺设自由途径了东道国的专属经济区和大陆架,那么上述对“合格投资”以及东道国管辖权的认定都将缺乏法律依据。对于海底电缆,当前无论是《公约》还是其他与之相关的国际法,都难以找出沿海国对位于领海以外的其他国家的海底电缆拥有管辖权的依据。而对于海底管道,尽管《公约》明确,“在大陆架上铺设海底管道必须经过沿海国的同意”,④参见《联合国海洋法公约》第79条第3款。但这并不意味着沿海国在同意海底管道铺设以后有权行使对海底管道的其他管辖权。在无法被视为“合格投资”以及缺乏管辖权的情况下,并非服务于东道国的海底电缆和管道便难以适用BIT加以保障。

3.水下文化遗产

以水下文化遗产为代表的位于东道国专属经济区和大陆架的非自然资源,其开发和利用很大程度上属于“剩余权利”问题(张明达,2023),远比自然资源的开发复杂。对于水下文化遗产,《公约》仅在“区域”“一般规定”两个章节中提到水下文化遗产的保护,并没有规定水下文化遗产的管辖权和所有权。①参见《联合国海洋法公约》第149条,第303条。虽然在《水下文化遗产保护公约》(The Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage)中明确了缔约国在毗连区和专属经济区对水下文化遗产的一系列管辖权,②Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage, Article 8, Article 10.但该公约同样没有明确水下文化遗产的所有权,沿海国对水下文化遗产的管辖权与所有权实际上是分离的。而在“La Galga”“Mercedes”“San José”等数起典型的沉船打捞事件中,便出现了包括多个国家在内的不同主体对水下文化遗产主张所有权的情形(Haynes,2018)。在所有权不明的情况下,尽管水下文化遗产位于东道国的专属经济区和大陆架,但其与东道国的实际联系可能相当微弱,进而无法满足“合格投资”的认定和适用BIT加以保障。

即便东道国明确拥有水下文化遗产的所有权,水下文化遗产适用BIT保障依然存在争议。在“Malaysian Historical Salvors诉马来西亚案”中,仲裁庭检视了该案中水下文化遗产打捞的合同,并着重审查了水下文化遗产开发对东道国是否存在经济发展贡献,但最终认为这种贡献主要是文化和历史层面的贡献,而鲜有经济层面的贡献。③Malaysian Historical Salvors, SDN, BHD v. The Government of Malaysia, ICSID Case No. ARB/05/10, Award on Jurisdiction, paras.128-132.仲裁庭以此认定水下文化遗产的开发并非一项投资,故而不拥有管辖权。④Id, para.146.该案的裁判结果对水下文化遗产等非自然资源开发受到BIT保障是一次沉重的打击,并引发了广泛的批判(Valentina,2009)。但至少在现阶段,管辖权和所有权不明,以及难以认定为“合格投资”,均阻碍着专属经济区和大陆架上水下文化遗产的BIT适用。

4.船舶

船舶同样可能参与专属经济区和大陆架相关的经济活动,如为其他过往船舶和其他主体等提供如加油、维修、海洋观光、海洋救援等各类不同服务。虽然船舶在沿海国(东道国)的专属经济区中游弋,但一般情况下只受到船旗国的专属管辖。若船旗国并非沿海国,且东道国的管辖行为无法得到《公约》第56条及其他国际法的支持,则沿海国对船舶的管辖便可能直接落入剩余权利或者违法管辖的情形。此时,BIT就难以作为投资保障和争端解决的依据,原因在于BIT适用的前提应当是管辖权本身不存在争议。当前,有数起因船舶在沿海国专属经济区提供加油或者从事其他活动而引发争端的案件,包括“塞加号案”⑤The M/V“SAIGA”(No. 2) Case, Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea, Judgment of 1 July 1999, paras.137-138.“弗吉尼亚G号案”⑥The M/V“Virginia G”Case, Panama/Guinea v. Bissau, Judgment of 14 April 2014, para.255.“北极日出号案”⑦The Arctic Sunrise Arbitration, Netherlands v. Russia, Award on the Merits of 14 August 2015, para.333.等,这些案件争议的焦点均为船舶在专属经济区从事特定活动而沿海国是否有管辖权(高健军,2021)。只有在明确沿海国拥有管辖权的基础上,BIT才具有适用的条件。

但若船旗国本身即为沿海国,则BIT便具适用的基础。一般而言,船舶可以符合多数BIT对“投资”的定义,如2012年美国BIT范本、2008年德国BIT范本中均明确任何动产和不动产,以及由此衍生的权利均可被定义为投资。①U.S. Model Bilateral Investment Treaty, Article 1, 2012; Germany Model Treaty, Article 1.1, 2008.若仲裁庭采用“Salini”等客观投资标准判定其是否为“合格投资”,则需要明确船舶此前能否满足“持续一定时间”“为东道国做出经济贡献”等要求。若能被视为“合格投资”,则BIT便有可能在专属经济区游弋的船舶之上适用,从而为外国投资者提供更有效的保障。

毫无疑问,有效保障东道国专属经济区和大陆架中的各类投资是BIT在非领土水域适用的核心目标。通过《公约》为核心的国际法规则,可以相对准确地明晰东道国对专属经济区和大陆架之间的不同投资活动是否存在管辖依据,进而判别具体投资活动能否得到BIT的保障。若投资能够明确落入东道国主权性权利和管辖权范围以内,则在满足BIT其他要求的情况下将获得BIT实体待遇的保障。反之,若《公约》以及其他国际法规则没有为东道国提供管辖依据,则无法获得BIT的保障。

(二)BIT 在公海和国际海底区域的适用

相较于专属经济区和大陆架,BIT的效力范围能否延至公海和国际海底区域(以下简称为“区域”)则值得推敲。公海和“区域”也被称为“国家管辖范围外的水域”(areas beyond national jurisdiction),国家在此不得主张主权或者主权性权利(Berry,2021)。因此,一些允许在非领土水域适用的BIT明确排除了其在公海和“区域”的适用,②如中国—尼日利亚BIT、加拿大—科特迪瓦BIT、巴拿马—瑞典BIT等。当前亦没有任何位于公海或“区域”的投资争端案例诉至国际司法机构。然而,由于部分BIT领土定义条款的特殊规定,以及国家在公海和“区域”行使管辖权的情形愈发丰富,使得BIT具有了在公海和“区域”适用的可能性。

首先,有相当数量的BIT并没有明确列举出究竟哪些非领土水域能够加以适用,而是笼统地以“海洋区域”(maritime areas或maritime zones)统称,诸如沙特阿拉伯—瑞典BIT、缅甸—新加坡BIT、中国—芬兰BIT等。③在沙特阿拉伯—瑞典BIT以及中国—芬兰BIT中,领土定义条款为“任何领土以及领海以外国家有权依据国际法行使主权性权利和管辖权的海洋区域”(See Saudi Arabia - Sweden BIT, Article 1.4, 2008,以及《中华人民共和国政府和芬兰共和国政府关于鼓励和相互保护投资协定》第1条第4款)。在缅甸—新加坡BIT中,采用了复合式领土定义条款,对新加坡的规定为“领土以及任何依据当前国际法以及未来依据其国内法或国际法可行使主权性权利或管辖权的海洋区域”(See Myanmar - Singapore BIT, Article 1, 2019)。除此三个BIT外,亦有若干国家BIT采取了类似的开放式立法模式。根据《维也纳条约法公约》第31条的解释规则,公海以及“区域”都可以被视为一种“海洋区域”,④House of Lords, UNCLOS: The Law of the Sea in the 21st Century, ordered to be printed 10 February 2022 and published 1 March 2022,para.13.而缔约国能够行使的管辖权也不应仅包括属地管辖权。事实上,各国可以通过非属地连接点在公海和“区域”建立不属于属地管辖权的其他类型管辖权,从而实现对公海以及“区域”投资活动的有效掌控。具体而言,基于一般国际法(general international law)以及《公约》等条约法的规定,一国在公海上可以基于属人管辖权对悬挂其国旗的船舶以及拥有其国籍的个人实施管辖(Walker,2012),还可以基于保护本国利益以及保护国际社会共同利益的目的,通过“效果原则”、保护性管辖权和普遍性管辖权,抑或条约的直接授权,实施对公海以及“区域”上不同主体、客体和具体行为的管辖(张晏瑲,2015)。国家对公海以及“区域”的管辖权往往不是排他的,各国可能基于相同或不同的连接点对同一个主体、客体或行为行使管辖权,这也符合任何国家不能将公海和“区域”置于其主权之下的国际法规定。

尽管各国可以通过属人管辖权、保护性管辖权、普遍管辖权等实现对公海以及“区域”中特定的主体、客体和行为的管辖,但这些管辖权却并非稳定存在。①House of Lords, UNCLOS: The Law of the Sea in the 21st Century, ordered to be printed 10 February 2022 and published 1 March 2022,para.37.换言之,如果连接点不存在,如在某一特定时间公海上没有任何一艘悬挂A国船旗的船舶,亦不存在能够让A国建立管辖权的其他事由,那么至少在这一时间点,A国在公海和“区域”中不拥有任何管辖权。因此,国家对公海和“区域”的管辖权不是不变的,而是时刻处在变化之中。这一点同国家在专属经济区和大陆架所拥有的管辖权存在本质区别,并会带来对领土定义条款截然不同的理解。如果以静态的视角解释BIT的领土定义条款,无疑公海和“区域”都应当被排除在BIT适用范围之外,因为各国均无法证明自己在公海或“区域”拥有稳定存在的管辖权。但如果以动态的视角来解释,即只要BIT在需要适用的时刻,缔约国对位于公海或“区域”的投资拥有管辖权,那么便意味着公海或“区域”可以纳入领土定义条款之中,投资自然也就有权享受BIT的待遇。事实上,在涉海领域有若干实例体现了动态视角解释条约规定的情形,如在“国际海峡”(international strait)判定问题上,以日本为代表的国家便强调在理解海峡是否满足“国际航行”(international navigation)要件时,必须基于海峡使用的“实际状态”(张诗奡,2021)。但无论《维也纳条约法公约》等条约解释规则,抑或过往的判例均没有就静态或动态解释条约提供确定性的指导意见。

倘若动态解释BIT领土定义条款的视角是正确的,那么BIT对公海和“区域”的适用必然需要建立在东道国对两水域的特定投资拥有管辖权的基础之上。当前有数种位于公海或“区域”中的典型投资或可以满足这一要求,包括人工岛屿和设施的建设、船舶、海底电缆和管道的修建以及国家担保下对“区域”的资源开发利用。对于人工岛屿、船舶以及海底电缆和管道,BIT对其适用主要是基于属人管辖权和《公约》的规定。而“区域”资源开发能否适用BIT则是当前学界极为关注的一个话题,它也与多数现有的非领土水域投资活动存在显著的差异。

根据《公约》的规定,外国投资者参与“区域”资源开发的唯一途径便是设立一家具有东道国国籍的公司,并得到东道国的担保。此外,在一项具体的区域活动中,管理局拥有全程和全方位的管辖权,可以采取任何符合章节规定的措施确保《公约》规定的事项得以遵守和执行。②参见《联合国海洋法公约》第153条。因此,“区域”资源的开发并非“投资者—东道国”的二元结构,而是从中加入了管理局这一额外角色。与投资者产生投资争端的,可能既包括东道国,亦包括管理局。对于后者,因不涉及东道国违反BIT规定的情形,则不属于BIT的适用范围,但此种情形可以通过《公约》第187条“区域”活动的争端解决机制的部分加以调整。

而对于投资者和东道国就“区域”开发活动产生的争端,则在一定程度上可以落入这些BIT的适用范围之中。首先,“区域”资源开发能够较好地契合当前多数BIT以及“Salini”等客观判定标准,被视为合格的投资不具有太大的争议(李杰,2021)。其次,对于东道国的管辖权而言,《公约》明确各国有责任通过其国内法确保被担保主体的活动符合《公约》之规定,①参见《联合国海洋法公约》附件三,第4条第4款。这意味着《公约》授予了各国就“区域”活动相关的规范管辖权和执行管辖权,属于前述条约授予国家在领土外管辖权的情形。此外,因开发活动必须建立在具有担保的前提下,无论何时只要国家撤销担保的许可,都将导致投资者无法继续从事“区域”资源的开发(孔庆江,2017)。因此,东道国对投资者在“区域”的开发活动实际上是拥有管辖权的,而东道国拥有管辖权亦得到了国际海洋法法庭海底争端分庭的支持。2011年海底争端分庭就“担保国对私人主体在‘区域’活动中的责任和义务”主题发表咨询意见,认为“担保国(东道国)应当尽其所能,采取任何必要和可行措施确保承包方(投资者)遵守规定”,②Responsibilities and obligations of States sponsoring persons and entities with respect to activities in the Area (Request for Advisory Opinion submitted to the Seabed Disputes Chamber), ITLOS Advisory Opinion of 1 February 2011, para. 110.而“这些可行的措施应当由担保国国内法加以明确和采用”。③Id, para. 118.此外,为确保“区域”活动的环境安全,担保国还肩负了一系列环境保护义务,如风险预防措施、最佳环境实践(the best environmental practices)、环境影响评价等,④Id, para. 122.担保国肩负的这些义务也直接或间接体现出其在相应活动中所拥有的管辖权范围。因此,若投资者和东道国因“区域”活动引发争端且能够落入东道国的管辖范围内,在《公约》没有为投资者提供救济的情况下,部分符合条件的BIT可以成为投资者挽回自身权益的保障。

显然,BIT对公海和“区域”投资是否具有保障效力,将直接决定国际社会在当下和未来能否有效依托公海和“区域”丰富的资源实现良好的发展。在判断BIT对公海和“区域”的投资保障效力时,因各国在两水域中无法主张主权性权利,故而《公约》和一般国际法确立的一系列域外管辖权制度将成为BIT对公海和“区域”投资适用的最主要依据。相较于专属经济区和大陆架,BIT在公海和“区域”适用的另一个重要差异在于各国的管辖权并非稳定的存在,其效力范围并不明确,这导致BIT对公海和“区域”的适用范围和适用确定性远小于其对专属经济区和大陆架投资的适用。除《公约》的规定外,投资者还应格外关注东道国基于一般国际法所拥有的域外管辖权范围,从而为公海和“区域”的投资争取BIT的保障。各国也有必要对公海和“区域”能否适用BIT作出进一步的解释,从而为两水域国际投资的有序开展提供确定性参照。

(三)BIT 在其他国家专属经济区和大陆架的适用

若BIT在公海和“区域”的适用能够得到支持,那么这些具有适用资格的BIT的效力范围还可以进一步延伸到其他国家的专属经济区和大陆架之上,但是适用范围会进一步被限制。由于自然资源的开发,以及人工岛屿和设施的建造均属于沿海国的主权性权利和管辖权范围,因此东道国享有管辖权的典型海洋投资活动仅剩下船舶与海底电缆和管道。值得注意的是,一些沿海国可能会出于特定的目的,将本国专属经济区的主权性权利和管辖权让渡给其他国家,如在1990年《美国—苏联海洋划界协定》中,苏联便将其专属经济区的一部分作为“特定区域”(special area),“特定区域”中的主权性权利和管辖权将给美国。①Agreement between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the Maritime Boundary, Article 3, 1990.若东道国成为其他沿海国让渡自身在专属经济区的主权性权利和管辖权的目标主体,则实际上东道国在其他沿海国的专属经济区便获得了基于条约的管辖权。因此,若在管辖权范围内的经济活动能够满足合格投资的要件,且东道国存在违反BIT规定的情形,则相关BIT便有资格成为投资者寻求救济的法律工具。

由于各国在其他国家专属经济区和大陆架拥有的管辖权范围被进一步限缩,仅有极少符合域外管辖权条件的投资活动能够落入符合条件的BIT的效力范围之内。除了《公约》与一般国际法外,投资者还应重点关注东道国与对应沿海国是否存在就主权性权利和管辖权的单独安排,进而明确投资是否能够获得对应BIT的保障。

五、BIT 在非领土水域适用对中国的启示

领土定义条款的出现让越来越多的BIT具有在非领土水域适用的资格,而国际社会在海洋法领域的实践,使得BIT在非领土水域适用具有了更加充分的主权性权利和管辖权基础。对于中国而言,随着建设“海洋强国”目标的提出,以及参与全球海洋治理步伐的不断推进,各类涉海投资百花齐放,涉海投资在当下和未来都将成为发展的重中之重。此外,随着“一带一路”倡议等多边平台对国际投资的促进和推动,中国以及中国投资者都深刻意识到国际投资所面临的巨大法律风险以及BIT在解决投资争端中的重要作用。然而对于非领土水域的投资,因缺乏领土定义条款上的应对,使其难以得到现有BIT的有效保障。因此,有必要对以BIT为主干的现有国际投资法在非领土水域适用问题加以重视,并针对中国涉海投资的现实需要对BIT做出一定的调整。此外,中国对BIT非领土水域适用的实践,亦会推动海洋法发展,这对“海洋命运共同体”理念的实现以及建设“海洋强国”均大有裨益。

(一)加入领土定义条款推动BIT 的非领土水域适用

领土定义条款是决定BIT能否在非领土水域适用,以及能够在哪些非领土水域适用的最关键因素。作为全世界缔结BIT数量最多的国家,当前中国仅有约一半数量的生效BIT拥有领土定义条款。对于缺乏领土定义条款的BIT而言,其适用范围很大程度上只能局限在缔约国的领土组成部分之内,无论是对于缔约国专属经济区、大陆架,还是更加靠外的公海和“区域”等均缺乏适用的资格。因此,中国投资者在相关国家的专属经济区或大陆架,或在其他非领土水域开展的由相关国家所控制的涉海投资可能将无法得到BIT的保障。

为了有效保障中国投资者涉海投资的权益,中国应尽快结合本国投资者的涉海投资需求对部分BIT加以优化。最直接的优化思路便是终止原有的BIT并在新的BIT中加入允许非领土水域适用的领土定义条款,如2004年中国与芬兰重新签订的BIT便加入了领土定义条款,使BIT具有了在非领土水域适用的条件。①参见《中华人民共和国政府和芬兰共和国政府关于鼓励和保护投资协定》,第1条第4款。相对而言,若领土定义条款的内涵较小,则能拥有较大的外延,从而将更大范围的非领土水域纳入领土定义条款范围之内。反之,若领土定义条款采取大内涵的表述方式,则BIT在非领土水域的适用将受到更加严格的限制。此外,如前文分析,采用单一式领土定义条款与复合式领土定义条款亦会对非领土水域投资保障起到不同程度的影响。因此,在BIT完善过程中,应采取哪种领土定义条款,则取决于中国与其他缔约国在投资层面的现实需要,中国应灵活通过对BIT不同类型领土定义条款的制定,在最大程度上实现对本国涉海投资利益的保障。当然,重新签订BIT往往费时费力,若BIT的其他条款本身能够较好地满足保障涉海投资的现实需要,中国亦可以根据《维也纳条约法公约》第31条之规定,通过嗣后协议或者其他方式对协定适用范围做出有法律约束力的解释,从而实现BIT在非领土水域的适用(蒂蒂,2017)。

通过更新和完善BIT,保障中国投资者的同时,也应当充分意识到BIT在非领土水域的适用是一把双刃剑,成为外国投资者追责甚至滥用权利的工具。因中国在不同国家涉海投资的开展进度有较大差异,以及当前中国也同样在涉海投资层面吸引了大量外国资本,因此更新策略差异化有很大必要。若某些BIT实现非领土水域的适用会在短期内对中国造成较大的投资争端压力,则中国至少应在短期内避免这一局面的出现。此外,由于中国拥有多个不同法域,中国与其他国家的BIT就非领土水域适用问题是否会对其他法域产生影响,在国内法和国际法层面具有全然不同的解释,并会导致一系列实践中的矛盾(何志鹏和刘力瑜,2015),这也是中国开展相关实践时应当尤其关注的。中国应灵活运用BIT的修订、解释,根据涉海投资的现实需求寻找最适合本国的BIT完善方式。

(二)引导投资者利用BIT 寻求涉海投资争端的救济

除去在制度供给层面推动更多BIT实现在非领土水域的适用外,也应当让更多本国投资者知悉BIT在非领土水域的适用效力,以及通过BIT实现投资争端救济的路径。

尽管中国早已成为世界上最为重要的资本输出国之一,①商务部官员:中国即将成为净资本输出国[EB/OL].(2014-10-22). http://politics.people.com.cn/n/2014/1022/c70731-25888131.html.但在出现对外投资争端的情况下,中国投资者利用BIT等国际投资法工具保障自身权益的主动性和积极性却始终不高。根据ICSID(2022)的统计,截至2022年,ICSID已经受理了888起案件,而中国投资者提起仲裁的案件总数只有19起,在ICSID所有案件中占比仅有2%,其中没有一起是涉海投资案件(池漫郊和任清,2022)。一些中国投资者在遭遇投资争端时仅寄希望于母国的外交保护,流失了利用BIT等国际投资法机制救济的机会(张万洪和张玲,2016)。尽管因《公约》等国际法规则的支持,母国可以在一定程度上代替投资者寻求涉海投资方面的救济,但是中国一直倾向于通过谈判磋商等政治手段有效解决争端,这往往需要更加漫长的等待期。

随着越来越多的中国投资者参与海外的涉海投资,中国应当考虑尽快对相关投资者加以引导,使投资者能够有效知悉以BIT为代表的国际投资法工具,保障涉海投资,尤其是中国当前有54个BIT能够实现在非领土水域的适用,这对于中国投资者维护自身在对应国家涉海投资权益具有至关重要的现实作用。此外,即便中国投资者在特定东道国的涉海投资无法有效纳入现有中国与该国BIT的效力范围之内,投资者依然有机会通过国籍筹划等方式获得该国与其他国家之间生效BIT的保障。如在中国—德国BIT中没有领土定义条款,无法实现在非领土水域的适用,但是在德国—摩洛哥BIT、埃塞俄比亚—德国BIT等德国与其他国家的现行生效BIT中,领土定义条款均明确其效力范围可扩展至任何德国可以行使管辖权的非领土水域。②Ethiopia - Germany BIT, Article 1.4, 2004; Germany - Morocco BIT, Article 1.4, 2001.若中国投资者通过设立子公司等形式获得对应国家的国籍,则上述可以在非领土水域适用的BIT将为投资者提供对应的保障。当然,这种国籍筹划的操作应安排在投资争端发生以前,否则可能被国际司法机构视为“条约挑选”(treaty shopping)从而拒绝管辖(张建和郝梓林,2020)。因此,投资者在其他国家的专属经济区、大陆架,以及位于其他非领土水域的投资均有希望得到BIT的保障。

可以说,引导中国投资者利用BIT等工具保障涉海投资,是中国当前加强涉外法治的重要举措。中国以及中国投资者都能够因此尽快适应处于快速变革之中的国际投资环境,并以BIT作为重要工具有效维护自身的权益。

(三)利用BIT 在非领土水域适用推动海洋法实践的完善

BIT在非领土水域的适用对中国的另一个现实启示是,国际投资法律制度与国家在国际法领域的实践是高度相关的,即便BIT本身具有在非领土水域适用的资格,能否真正实现在相关水域的适用,以及能否实现对某个具体投资的保障,均离不开国际法实践。因此,若想有效实现BIT在非领土水域的适用,进而真正落实对投资者的保障,中国同样需要加强和完善自身在海洋法领域的实践,从而加强BIT的现实效力。通过BIT实现对非领土水域投资的有效保障,亦能反过来强化中国的海洋主张,推动中国深度参与全球海洋治理的活动。

BIT领土定义条款一般以缔约国在特定区域是否享有主权、主权性权利和管辖权作为适用的限定条件。对于主权和主权性权利,当前国际社会已经形成相对广泛的共识,但对于管辖权而言,当前却处于蓬勃发展的阶段。如在海洋环境保护领域,包括美国和欧盟等国家和地区一直在通过“效果原则”实现对更大范围水域的环境保护,从而大幅降低了管辖权建立的标准(高之国和刘子珩,2024)。在海运规制层面,为了推动海运业纳入碳排放交易体系,欧盟亦通过其域内法《海洋排放监测、报告和认证条例》(Regulation 2015/757)这一单边举措将全球绝大部分海运运力纳入其单边管辖范围之内,从而在全世界范围内获取海运碳排放数据(Dobson & Ryngaert,2017)。这些扩大管辖权层面的实践一方面可能作为习惯国际法成立的依据,另一方面也可能被国际条约所吸收,从而有效扩充管辖权制度的外延,进而使这些域外管辖权获得全球层面的法律效力。上述国际实践均表明各国在海洋法领域的管辖权依然在不断扩张,而管辖权的扩张意味着海洋法实践将必然与BIT的适用产生更加紧密的联系。

在当前中国依托“人类命运共同体”“海洋命运共同体”等普适性理念以及“一带一路”倡议等多边平台强化对外投资以及实现规则输出的同时,不同领域法律规则之间的联动关系是国家亟需重视的。回到BIT和海洋法的互动关系上,一方面,海洋法的实践决定着中国大量BIT适用的疆界;另一方面,BIT与海洋法的联动关系也意味着BIT将成为中国参与全球海洋治理、竞争未来海洋秩序主导地位的重要机制。因此,无论是BIT的完善,还是海洋法实践的发展,都将产生远超过自身制度的现实影响,这种制度之间的联动关系和规则供给的外溢效果也是中国同时实现涉海投资保障以及参与全球海洋治理目标的重要机遇。

六、结语

伴随着国际社会在海洋法领域实践的推进,BIT在不同非领土水域的适用是一个必然的结果。因BIT本身的碎片化特征,不同BIT就其在非领土水域的适用存在显著的差异。此外,国家在不同非领土水域可行使的主权性权利和管辖权类型和范围也存在较大区别,这使得BIT能否在非领土水域适用,以及能否实现对具体投资的保障都需要结合个案加以判断。从BIT在非领土水域适用的过程可以看出,国际投资法本身与海洋法以及其他国际法规则之间存在深度的联动关系,因此海洋法领域的实践可以对BIT的适用范围产生直接影响,而BIT为实现更多涉海领域投资的保障也会反过来推动海洋法实践和制度的完善。中国应当重视BIT与海洋法之间的联动关系,两者的联动关系也为中国更好实现涉海投资保障以及参与全球海洋治理提供了更多的可行路径。