论胡以鲁的语言起源观与汉语词汇发展观

包瑞琪,秦曰龙

(1.吉林师范大学 文学院,吉林 四平 136000; 2.吉林大学 中国文化研究所,吉林 长春 130012)

一、胡以鲁的语言起源观

胡以鲁认为语言来源于人类使用发声器官对情感的宣泄,但这种单纯对情感的宣泄不能称之为语言。他明确提出语言是“音表象”和“意表象”的结合,并将汉语成型前的历史分为三个时期:“于于”发声期、摹声期、言语胚胎时期。

胡以鲁的老师章太炎亦将语言的发展看作一个渐进的过程。章太炎在《国故论衡》中说:“语言者不冯虚起,呼马为马,呼牛为牛,此必非恣意妄称也。诸语言皆有根,先征之有形之物,则可睹矣。何以言雀,谓其音即足也。何以言鹊,谓其音错错也。何以言雅,谓其音亚亚也……何以言马,马者武也(古音马、武在“鱼”部)。何以言牛,牛者事也(古音牛、事同在“之”部)。何以言人,人者仁也……乃至天之言颠,地之言底,山之言宣,水之言准(水在“脂”部,准在“谆”部,同类对转),火之言毁(古音火、毁同在“脂”部),土之言吐,金之言禁……”[1]53。章太炎将汉语早期词汇的生成分为两种类型:一种是“以音为表者”,这集中体现在对鸟类的命名上,如以雀“即足”之声名之为“雀”,以鹊“错错”之声名之为“鹊”;另一种是以德、业为表者,如以仁名人,以归名鬼。章太炎结合“因声求义说”与“印度胜论说”来解释这些词的孳乳:“人云马云,是其实也;仁云武云,是其德也;金云火云,是其实也;禁云毁云,是其业也”[1]54。以此,他认为,“大古草昧之世,其言语惟以表实,而德业之名为后起”[1]54。

胡以鲁将章太炎所说的“以音为表者”阶段称为“摹声时期”,并认为这一时期产生了一些动词,“如用口吹嘘,其声‘吹吹’,遂名此动作曰吹。以手击物,其声‘丁打’,遂名此动作曰打”[2]4。甲柏连孜同样认为,原始人类的语言取自自然界,“原始人听到自然的沙沙声、嘶嘶声、洒水声和嗡嗡声,从中学会使用š、s、ž和z等语音,又从自然界的碰撞声、滚动声、流水声等学会各种r和l”[3]17。在甲柏连孜的基础上,胡以鲁从不同民族的不同心理出发,解释汉语词汇“常以单节,多亦二节而止,而二节之音大抵由双声(例如鹘鸼)叠韵(例如驾鹅)而成”[2]5的直接缘由,即不同民族的精神作用各异,印度、日耳曼等民族在这一时期以多节音声对自然之声进行模仿,而汉族则以单节音声对自然之声进行模仿。由此,汉语“长以单节,多亦二节而止”的基本语音格调确立。

章太炎认为,“物之得名,大都由于触受。触受之噩异者,动荡试听,眩惑荧魄,则必与之特异之名。其无所噩异者,不与特名,以发语词命之”[1]54。仅靠摹声所能表达的抽象意义太少,我国先民便用发语词对事物进行命名。胡以鲁将发语词的大量使用视作我国语言起源时期的又一个阶段,称其为“言语胚胎时期”:“世界之物体非皆有特别之发声,世事之动作非皆有特别之反射声足以拟别也……故摹声之法无几而更,代之为何?在吾国语则为发语词也……设以时期区别之,此亦一时期也,称之曰言语胚胎时期”[2]6-7。

相比章太炎,胡以鲁对语言起源的解释更为高明,其视野要宽阔许多。有研究证明,胡以鲁深受德国语言学家叶斯伯森的理论影响。叶斯伯森将19世纪到20世纪的语言起源诸说归结为四种:其一,摹声说,即语言来源于人类对外界声音的模仿;其二,感叹词理论,即语言源自人类的感觉与感受;其三,先天论,即语言是人类的本能;其四,共同呼应说,即人类在均匀的呼吸中开发声带,并通过集体的共同动作产生特定的声音[4]418-421。前两种语言起源说认为语言起源于人类对外界刺激做出的叫喊,第三种语言起源说认为声音与意义之间有某种神秘的对应,第四种语言起源说认为语言来源于劳动时发出的喘息声。另外,保科孝一是胡以鲁的语言学授课老师之一,其所著《言语学讲话》一书也讨论了语言的起源问题[5]173-183。保科孝一将语言的起源说归类为三种:本能起源说、心理起源说、写声起源说。本能起源说认为,语言来源于人类的本能。心理起源说认为,人类对外界刺激作出反应,并进一步有意识地使用语言来表达。写声起源说认为语言起源于摹声,以及人类对外界刺激作出的反应。保科孝一在著作中还介绍了以人类学解释语言起源的语言多元说和语言一元说,他对语言起源诸说的总结明显影响到了胡以鲁。胡以鲁结合人类学和发生学,对汉语起源作出解释,这在中国学界尚属首次。①

二、胡以鲁的汉语词汇发展观

德国语言学家甲柏连孜并不把探究语言的起源当作语言学家的任务,语言学家做到能够回答“人类是否拥有创造语言的力量和本能”[3]3这一问题即可。甲柏连孜认为,生理上与其他物种的不同使得人类可以创造语言,丰富的心理作用则让人类需要用语言来表达日渐发达的思想,“思维能力和语言能力二者相互促进,共同发展”[3]16。语言能力的发展在词汇上有所体现。章太炎使用印度胜论说来解释汉语词汇的衍生,即由“实”生“德”“业”。胡以鲁在《国语学草创》中继承了这一论说,以词品阐释“实”“德”“业”的内涵:“表实之语谓之体词,表德之语谓之状词,表业之语谓之用词,是等辗转司语言关节之职者谓之节词”[2]7-8。章太炎认为,表德及表业之语都是从表实之语分化而来的。但胡以鲁却认为,“盖语言者,对于实在事物之表象,假声音之表象以摹仿其德业二面中之一面,藉以表我对于此事物全体之思想耳”[2]8“故由意推语源,大抵为表示事物上特质或作用之词,故语言之初为表德表业之词,而表实为后,盖实固缘德业以为表者”[2]24。需要指出的是,现代语言学家的观点多与章氏合,而与胡以鲁相反,如张伯江先生在《词类活用的功能解释》一文中说:“不管从历史来源看还是从共时的功能分布看,我们都有理由认为名词和动词是两个最基本的词类。他词类大多是从这两个词类里分化出来的……”[6]词汇的发展一般被认为是以名词和动词为中心向其他词类发展的,即由“实”生“德”“业”。

胡以鲁将汉语词汇的衍生途径归为五类:“缘同一声类而发起”“缘双声叠韵而发起”“缘音之长短发起种种之语意”“缘悬拟而发起”“缘类推而发起”。胡以鲁的论述实际上体现的是他的汉语词汇发展观。我们从胡以鲁对章太炎转注假借说的继承与发展、胡以鲁给汉语的拟音与“音之变容说”、胡以鲁受心理语言学的影响与触发、胡以鲁之词汇发展观四个方面论说之。

(一)胡以鲁对章太炎转注假借说的继承与发展

章、胡师徒对双声叠韵词非常重视,认为正是由于双声叠韵,汉语才有了单音节向双音节发展的趋势。章太炎认为,“中夏文字,率一字一音……凡一物以二字为名者,或则双声,或则叠韵”[1]43。《国语学草创》继承了这一看法,认为汉语在摹声时期存在双音节词,这些双音节词“不外乎双声叠韵”,如“蟋蟀”本为“”字,“”兼有蟋蟀二音,后人为“”字增注“悉”字以二字节表二音,用久以后悉并书[2]30。胡以鲁认为,由于语言对汉字的制约,以一字表示双音不符合汉语的发展,因此以“”的双声字“悉”增注之,后世才以悉二字来表示原先“”之二音。[2]32

双声叠韵是章太炎“变易”“孳乳”思想的源头。“音义相雠,谓之变易;义自音衍,谓之孳乳”[7]177。章太炎的“变易”“孳乳”,胡以鲁所言“同一声类”“双声叠韵”,都体现了词源学的思想。章太炎称:“语言之始,义相同者,多从一声而变;义相近者,多从一声而变;义相反者,多从一声而变”[1]65。其中,“义相反者,多从一声而变”所体现的词语孳乳的途径也被称为“反训”。一般认为,反训起源于东晋郭璞对《尔雅》“徂,存也”的注解:“以徂为存,犹以乱为治,以曩为曏,以故为今,此皆训诂义有反覆旁通,美恶不嫌同名。”[8]52一直以来,小学家大量挖掘反训例证,并对反训进行解释,成果丰硕,主要有王念孙的相因说、郝懿行的互根说、桂馥和朱骏声等人的假借说②。前人从文字方面(假借说)或词义引申方面(相因说、互根说)解释反训,而章太炎和胡以鲁则从音韵层面对该类词的产生进行解释,如双声:对天言地、对阳言阴、对规言矩、对饥言馑;如叠韵:对老言幼、对好言丑、对水言火。

章太炎的双声叠韵说以及对假借、转注的新解为中国词源学注入了新的活力,不过其中的一些观点和做法有待商榷。王力先生在《同源字论》中,认为章太炎对一些同源字的整理过于牵强[9]39-41。这不仅因为章太炎迷信《说文》且不承认甲骨文字,还因为章太炎的音转范围过宽,这也导致胡以鲁双声叠韵的界定范围过于宽泛:“然同音之中如老幼好丑,实际上不相同者亦称为叠韵,是何耶?则对转旁转之例也。”[2]32胡以鲁将古韵和经古韵旁转、对转而来的今韵之间的关系看作是叠韵。对这些上古音转的法则,章太炎作《成均图》③(图1)进行了解释。

图1 章太炎成均图

章太炎将上古韵分为二十三部,按阴阳、侈弇再将二十三部分为阳弇、阴弇、阳侈、阴侈四类,其中阳和鱼为阴阳分界。其音转规则为:同类之间音转为旁转,阴阳相对者为正对转,先旁转后对转者为次对转,阴阳、弇侈各不同者为交纽转,隔越阴阳轴相转者为隔越转。就此看来,任何两个韵之间都有音转的可能。因此,成均图向来为人诟病“无所不通,无所不转”。以此图梳理同源关系,必然会出现音转范围过宽的弊病。

胡以鲁称:“语用双声叠韵之二节,此在摹声时期既发起矣,故谓吾国语为单节者非也。然虽非单节,亦二节而止,二节又拘束于音声,不外乎双声叠韵。双声叠韵为二节之制限,故二节以上则不进。”[2]32受章太炎的影响,胡以鲁过于重视音声在汉语单节至二节发展上的作用,从而忽视了双音节词各词素之间的关系。然而,汉语词单音节至双音节的变化绝不是单从音声的角度就能解释通的。

(二)胡以鲁给汉语的拟音与“音之变容说”

胡以鲁认为,“欲以音声研究国语之缘起,当先审音声本体之为何,并若何构成吾国国语者”[2]9。汉语音节由三部分构成,即声母、韵母和声调。接受了现代语言学教育的胡以鲁难能可贵地从声、韵、调三个角度入手,并以罗马音为汉语拟定音值,作《新成均图》(如图2):

图2 胡以鲁“新成均图”

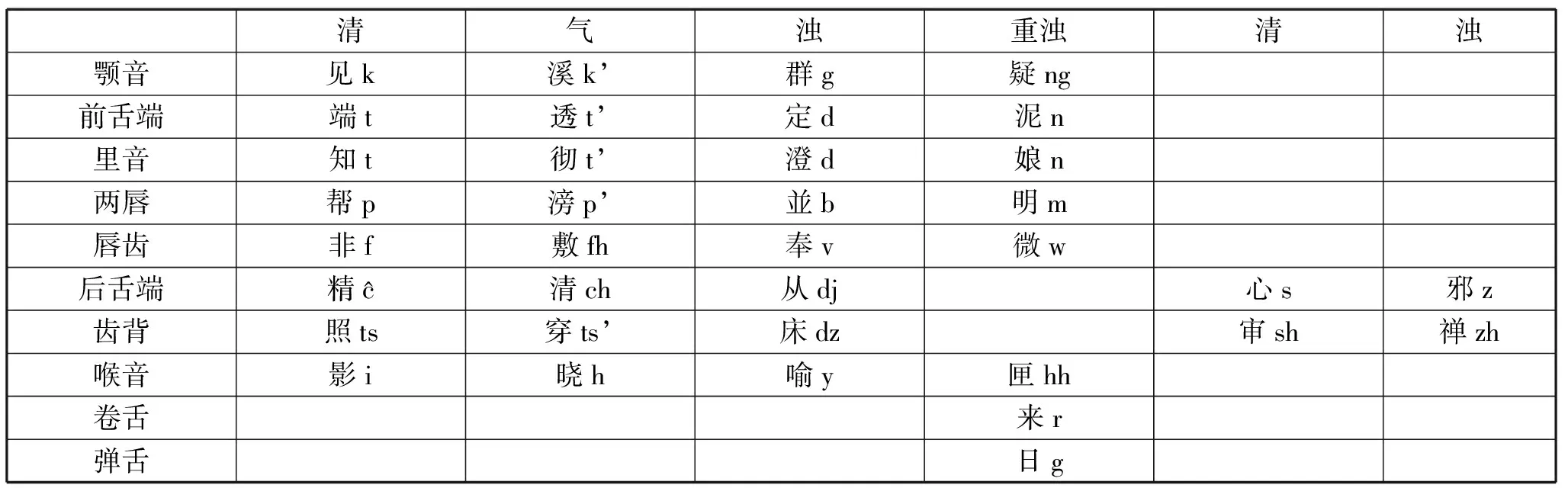

胡以鲁也对宋人三十六字母音值作出了构拟,如表1。

表1 胡以鲁宋人三十六字母拟音

在声调方面,胡以鲁认为,汉语词汇发展的第三个途径是“缘音之长短发起种种之语意”。他举例:何休注《春秋》“伐者为客,伐者为主”:“伐人者为客,读伐长言之,齐人语也。……解云:谓伐人者,必理直而兵强,故引声唱伐,长言之,喻其无畏矣……见伐者为主,读伐短言之,齐人语也。……解云谓被伐主,必理曲而寡援,恐得罪于邻国,故促声短言之,喻其恐惧也。”[10]178长言喻其无畏,促声短言喻其恐惧,“伐”的意义由长言短言发生改变,证明了胡以鲁关于“音之长短发起种种之语意”的论述。

音之长短在音韵上的表现为声调的变化。清代古音学的一个重大贡献是纠正“以今韵四声律古人”的错误观点。胡以鲁将音之高低(音高)、长短(音长)、强弱(音强)、锐钝(音色)等影响实际发出语音的因素称为“音之变容”,认为汉语四声正是由音之高低、长短、强弱之别而来的。现代语音学认为,汉语声调主要是由音高决定的。现代汉语普通话只有平上去的声调。如果将入声纳入视野的话,胡以鲁所谓音之变容说未尝没有合理之处。

(三)胡以鲁受心理语言学的影响与触发

胡以鲁认为,从心理层面的研究看,“缘悬拟而缘起”和“缘类推而缘起”是汉语词汇发展的另两个途径。我们认为这种观点来源于日本语言学家保科孝一。

甲柏连孜说:“毫无疑问,用这种朴素的方法赋予世界万物以情感,极大地影响了人类语言的形成和结构。人类首先创造了针对自己行为和感受的称谓,然后将东西拟人化,结果,对东西进行描述也有了表达式,继而,对东西本身的称谓也应运而生。”[3]20这种思想也影响到了胡以鲁在东京大学的同门师兄保科孝一。类推与悬拟的理论可见于保科孝一的《言语学讲话》:“和音的转变一样,意义的变化上类推有很强的作用。当我们在事物、事实或思想内容或关系上发现某些相似之处时,我们会将一方的名称转用为另一方的名称。就像A的声音本表示abc的意义,在此基础上,A就是词,abc就是表示A的意义。然而,像bcd这样的词与abc比较的话bc部分相似,那么A就转移到bcd的意义上来了。cde,def同理。A在转用为bcd和cde的名称时候,不仅表示原有意义,还进一步表示def的时候,已经和原有的意义(abc)不一样了。总而言之,一个词,发现类似点之后逐渐转移,其内因为比喻,由于比喻,物质的、感觉上的词转移到知识的、心理上的词,这样的例证很多。比如‘见’一开始是感官上的词,感受到实际的视觉,是生理上的作用,后来转移到心理上,有了‘了解’的意义,‘根’本来是草木的根茎,后来转移到各种方面,构成了‘语根’‘齿根’‘善根’‘病根’等词。”[5]97-98

胡以鲁把保科孝一所说的类推细化为悬拟和类推两类。“由物质的感觉之意,转移于抽象的以表示复杂微妙之思想”[2]40。两事物之间有相似,以已有之语命名新事物和新概念即为悬拟,如悬熊之强壮性质拟强壮之人,称其为“能”,悬群(羊聚集)而拟党群者,称其为“群”;类推即类比推理,事物与事物之间具有足够的相同属性,由此作语言上的类推,如饲牛曰牧,故而饲羊曰牧,则养人亦曰牧。沈步洲对此作出解释:“今返观国语,类推之例,不一而足。例如江淮河汉之江河,本为专名,今已衍为公名;草之可食者曰菜,今则俗称肴馔皆曰菜,乃有所谓例菜敬菜者;又专指特成一派之肴馔,如川菜、徽菜等。”[11]144如此看来,胡以鲁所说的“悬拟”和“类推”对应着如今常说的“隐喻”和“转喻”。可惜胡以鲁所说的“悬拟”和“类推”之间的区分并不明了,如“水面”“山脚”“树皮”“竹衣”等一些应归为“悬拟”的词汇,在他看来却是“类推”而来的。但无论如何,胡以鲁以心理的角度解释汉语词汇发展,其意义重大。

胡以鲁认为,语言胚胎时期之前,如闻鹊声而言鹊,此类直接对外界刺激作出的反应不能称之为语言,因为无联想作用其间,“盖由此感觉活动犹未具语言性质也”[2]44。只有当大脑联系已有之经验,经联想作用将意表象与声表象结合而形成的声音才能称得上语言。由此,他指出语言的本质与作用:“故语言者,精神活动之结果,而亦助精神活动之发达者也。”[2]44-45他进一步指出,语言最基本、最重要的功能是令团体成员之间能够交流思想,“以收共同生活之事效”[2]45。“适者生存”的法则同样应用在语言中。胡以鲁解释道:“适者,适于团体之心理,而傥来尝试则更有心理上必然作致之原因也,故研究语言发生之差,当于心理上求之。”[2]45

胡以鲁说:“语言,心之声,摹仿之果也。第所摹仿者不限于声,其作用其状态亦摹而仿之耳,非机械摹仿也,意识亦加焉。其意识即亨氏所谓民族心理之内范,一民族心理作用之特征也。”[2]46这里的亨氏就是洪堡特。洪堡特认为,“一个民族不可能超越已经深深扎根于语言之中的内在规约”[12]36,“语言是全部思维和感知活动的认识方式,这种活动自古以来就为一个民族代代相承,它在对该民族产生影响的同时,也必然会影响到其语言”[12]45。受洪堡特的影响,胡以鲁不止一次提到,汉民族思想保守且简单,如此民族心理之内范造就了我国语言外范格调,即语音上多闭口而弇声,词汇上以单节,多不过二节为止。在胡以鲁看来,汉语二音节词汇多是以转注假借法经双声叠韵而来。因此,他认为“吾国语发起之道揆,在内范为联想,在外范为双声叠韵也”[2]49。

(四)胡以鲁之词汇发展观

思想渐进发达,人类对世界的认识渐进细化,我国双声叠韵的造词法则“其技又有时而穷”[2]50,汉语词汇发展由此进入了另一阶段,即胡以鲁所说的国语后天发展:“国语后天之发展,概言之,实质、形式之增加,或实质、形式之变迁也。实质、形式之区别,因观察之点不同而有三:一从语词方面(Side)言;二从语词种类(Kind)言;三从语词部分(Part)言。”[2]51李无未先生认为,“胡以鲁的‘从语词方面(Side)言’,即是从语音形式与概念内涵来观察的;而‘从语词种类(Kind)言’,则是从概念本身的实质概念与形式概念区分来观察的;而‘从语词部分(Part)’言,则是从‘实质概念之所流转’来观察的。”[13]134

胡以鲁认为,从语词方面来看,一个词语有两面:一为声音,即语音形式;二为意义,即概念内涵。其中,概念内涵又分两类:实质概念与形式概念。实质概念有作用、形状、实体三面,但是一个词很少出现三方面皆有的情况,尤其是表达实体的概念。随着时代的发展,人类需要更多表达抽象思想的词。同一词有多种用法,不便用于表达。所以,“实质概念其所指不仅一方面者,各从其习用专就一方”[2]51-52,即表实之词专表实体,表德之语专表形状,表业之语专表作用这样的趋势,由是而生实词、状词、用词之实词(Fullword)上的词品。

表达形式概念的词,胡以鲁取“联合语词之关节”之义,称之为“节词”。胡以鲁对节词的论说可分为两点:第一,节词可分为介节词和语助节词,介节词的作用是“联合语词间或句读间之关系”,语助节词是“领结语句为之始末者”;第二,节词(即虚词)都是由实词变来的。这两点中,后者尤引人注目。胡以鲁大致描述了实词虚化的过程:“发生上无不实之语词,有之,其在发展后矣。粗率语言关节词极少,有之,亦假实词而为之,或假其义,或假其音,久假不归,乃为形式,形式且专做虚词,愈发展虚词愈多。”[2]53

双声叠韵法不再适用于新概念的命名,为新的语词复合法所替代。胡以鲁举出例证,证明梵语“六合释”之语词复合在汉语中皆有:带数释——四海、十方;有财释——苍头、方丈;限定释——雪花、园丁;重复法——来来往往、风风雨雨;连置释(并立)——溪谷、典章;连置释(对立)——尊卑、长短。另外,胡以鲁发现,复合词中,另有一些意义虚化的词素,如:“儿”“子”,“前面”“后面”之“面”。胡以鲁还指出其中蕴含的语法意义:“儿”“子”在名词后表示亲昵的意义,在表达方位的“前”“后”之后增加词缀“头”“面”表示方位;在动词后增加“着”表示现在,增加“了”表示过去[2]57。胡以鲁对汉语词汇内部构成进行分类,并考察汉语词缀的语法意义。可惜他并没有进一步将汉语复合词的类型进行详尽的总结与归纳,否则其论说绝不会沉寂至今。

[注 释]

①语言的起源并非语言学的主要议题。本文旨在阐述胡以鲁的语言起源观,并梳理其受到的影响,不对诸说作出评价。

②对反训相关解释的各种论说,余大光先生作出上述总结。详见:余大光《历代关于反训的研究》(《贵州文史丛刊》,1994年3期)。

③章太炎原图无罗马字母标音,该图标音为胡以鲁所拟。

——杜诗双声叠韵对新考