云冈石窟大型洞窟的营造背景

黄 盼

(中国社会科学院考古研究所,北京 100010)

云冈石窟位于山西省大同市西北,目前共有主要洞窟45座,附属窟209座,[1][2]集中分布于武州山南麓的三个崖面上。大型洞窟为东部崖面的第1、2、3窟、中部崖面的第5-13 窟及西部崖面的第16-20 窟。北魏时期第3窟在开凿洞窟的阶段停止施工、第11窟中心柱未完成、第17窟地面及主尊脚部未完成。对于这些大型洞窟的营造背景,一般是根据洞窟形制及图像等对洞窟的营造时间进行排序,并进一步通过文献或图像学对营造背景进行推测。现在的主流观点一般将第16-20窟划分为第一期,是《魏书》所载沙门统昙曜发愿由文成帝出资于和平年间(460-465年)营造,即昙曜五窟。第二期为第1、2、5-13窟,时间为孝文帝初期至太和十八年迁都洛阳(471-494年)。①宿白:《〈大金西京武州山重修大石窟寺碑〉校注——新发现的大同云冈石窟寺历史材料的初步整理》,《北京大学学报(人文科学版)》1956年第1期,第71-84页;宿白:《云冈石窟分期试论》,《考古学报》1978年第1期,第25-38页;宿白:《〈大金西京武州山重修大石窟寺碑〉的发现与研究——与日本长广敏雄教授讨论有关云冈石窟的某些问题》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》1982 年第2 期,第29-49 页;宿白:《平城实力的集聚和“云冈模式”的形成与发展》,《中国石窟·云冈石窟》(一),文物出版社,1991年,第176-197页。宿白结合《大金西京武州山重修大石窟寺碑》的记载,提出第7、8 窟为孝文帝所开,为辽代的护国寺,第9、10 窟为钳耳庆时于太和八年至太和十三年营造,[3]此外从规模及造像题材推断第5、6窟为孝文帝所开凿的皇家工程。[4]但由于云冈石窟带有纪年的材料较少,对于洞窟营造的具体年代,特别是第二期各窟仍有较多争议。尤其是近年冈村秀典将第5、11、13窟提前,认为仅次于昙曜五窟营造,[5](P1-52)并通过图像学分析判断第5、13窟是献文帝分别为文成帝及自己而造。[6](P100)基于以上探讨可知云冈石窟的大型洞窟并非均为皇家工程,很可能有着不同的出资人,但并没有一个可进行区分的明确标准。石窟的营造涉及不同人群,如出资人、指导僧侣、工匠等,其中工匠是施工者,而在图像题材、洞窟形制的选择和创造上,出资人、指导僧侣等才是关键,这些与开窟造像活动直接相关的人物往往会以供养人图像的形式出现在洞窟之中。云冈石窟中保存有数量众多的供养人图像,虽然大部分未保存下铭文,但通过这些图像可在一定程度上理解云冈石窟大型洞窟的营造背景。本文将以供养人图像为着眼点,通过供养人图像与石窟的关系,对云冈石窟大型洞窟的出资人及营造背景进行探讨。

一、云冈石窟供养人图像及其含义

云冈石窟的大型洞窟主要营造于迁都洛阳之前,作为本文的前提,需要明确北魏平城时期云冈石窟供养人图像的特征及含义。云冈石窟的供养人形象一致,身着胡服或汉服,或立或跪,既可附属于单独小龛,亦可附属于整个洞窟。洞窟的供养人图像一般以列像的形式布置于下部空间,单独小龛一般也将供养人置于佛龛下部,偶尔也会雕刻于龛楣两侧、龛柱前方等位置。下文通过带有铭文的龛像进一步考察供养人图像的含义。

云冈石窟第20 窟右胁佛头光正上方有一尖拱龛,龛上方为仅露出头部或上半身的供养天人,龛左侧雕刻有长条形榜题、一供养天人的上半身、一跪姿男性供养人像(图1-1)。供养人前方刻铭尚可辨识出“佛弟子盖□。为七世父母。所生父母□□”,[7]长条形榜题刻铭“□□□及知识造多宝佛二区”,[8](P5)可知该像是世俗信者为父母所造。虽然该龛保存的不完整,但从壁面布局来看,相对一侧并没有再容纳供养人图像的空间,这个身着胡服的跪姿供养人图像表现的应是造像主本人。

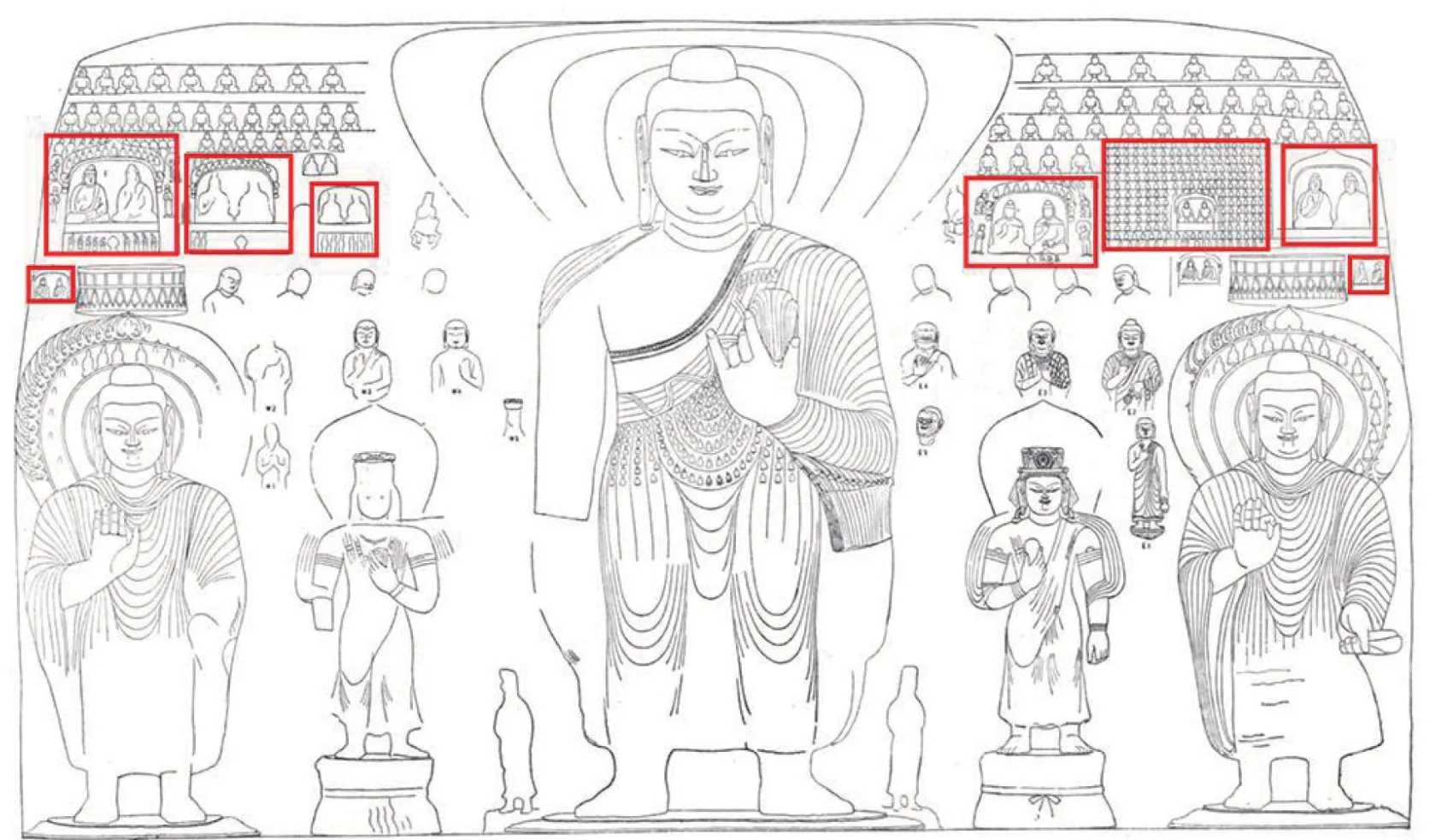

图1 北魏平城时期的供养人图像

云冈石窟第11 窟明窗太和十九年(495 年)常山太守妻周氏为亡夫、亡子、亡女所造之像(图1-2),下部铭区左侧为二僧侣二胡服男性,右侧为二僧侣二胡服女性,均朝向主尊。供养人旁雕刻出人名,可知左侧由二比丘先导后为亡夫、亡子,右侧由二比丘尼先导后为周氏及亡女,表现了一个小家庭。

进一步将人数增加至20 人左右,并且男女分列的图像在云冈也较为常见,但均没有铭文。作为参考,可以举出邺城遗址出土的刘伯阳造像。太和十九年“刘伯阳为居眷男女大小敬造释迦牟尼石像一区”(图1-3),造像正反共雕刻18 人,除一人未刻姓名外,分别是刘伯阳的亡父、母、自己、姐、妻,及七儿、五女,表现了以造像主为中心一个大家族的三代人。其中父母位于正面、自己与一儿在左侧面、姐与妻在右侧面均朝向正面主尊。像背分四层,最上层为一坐佛,坐佛两侧的供养人与第二层的供养人除未刻铭一人外均为女儿,朝向该坐佛。下二层供养人为六儿,朝向正面主尊,为左侧面男性列的延续。

人数进一步增加,如云冈石窟第11 窟太和七年(483年)邑义54人“为国兴福”所造龛像(图1-4、1-5),表现出数量众多的供养人图像。男女分列四层,均朝向主尊,其中左侧男性残存16 人,①铭文为54人,现残存世俗形象52人,僧侣6人,所以54人内应不包含僧侣形象,目前左下角残损部分可容纳2人,男性原本很可能为18人。右侧女性36人,2倍于男性,最上层队首各一僧侣形象,其中一人残留邑师的榜题,下层四位僧侣位于队首,形象较大,占据二层空间,其中三人残留邑师的榜题。

此外,还有仅有僧侣形象的造像。如云冈石窟第17 窟明窗太和十三年(489 年)“比丘尼惠定,身遇重患,发愿造释迦多宝弥勒三区”,共雕刻8位僧侣形象的供养人。

通过以上实例,特别关注人数、性别及身份的话,可以看出平城时期云冈石窟的供养人图像具有以下特征:

第一,供养人均朝向主尊排列;

第二,男女同时出现时,一般男性在左侧,女性在右侧,即以左为尊。此外的身份差仅表现在图像大小及距离主尊的远近;

第三,图像中登场的人物均与造像活动相关,如造像主、回向对象及僧侣等;

第四,同时出现多人之时,特别是超过20人的情况下,与邑义等集团造像相关的可能性很高。20 人以下以个人造像为主。

二、云冈石窟供养人图像与洞窟的位置关系

前文已明确供养人图像的含义,接下来对云冈石窟大型洞窟的供养人图像进行具体分析。按照供养人图像与洞窟的相对位置关系,可将大型洞窟分为二类:

A类:洞窟整体没有对应的供养人图像。

B类:洞窟整体有对应的供养人图像。

(一)A类洞窟

洞窟整体没有对应的供养人图像,具体为第5、13、16-20 窟。七座洞窟均为大像窟,主尊巨像占据窟内的主要空间,为洞窟的主体工程。伴随洞窟及大像的营造,同步在壁面雕刻佛龛。[9]除第17 窟风化、第20 窟坍塌不明外,窟顶平面均略呈椭圆形,边缘布置三角形垂饰,表明窟顶为主尊的天盖。

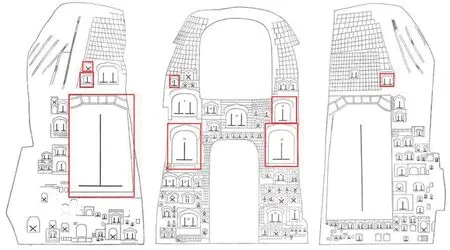

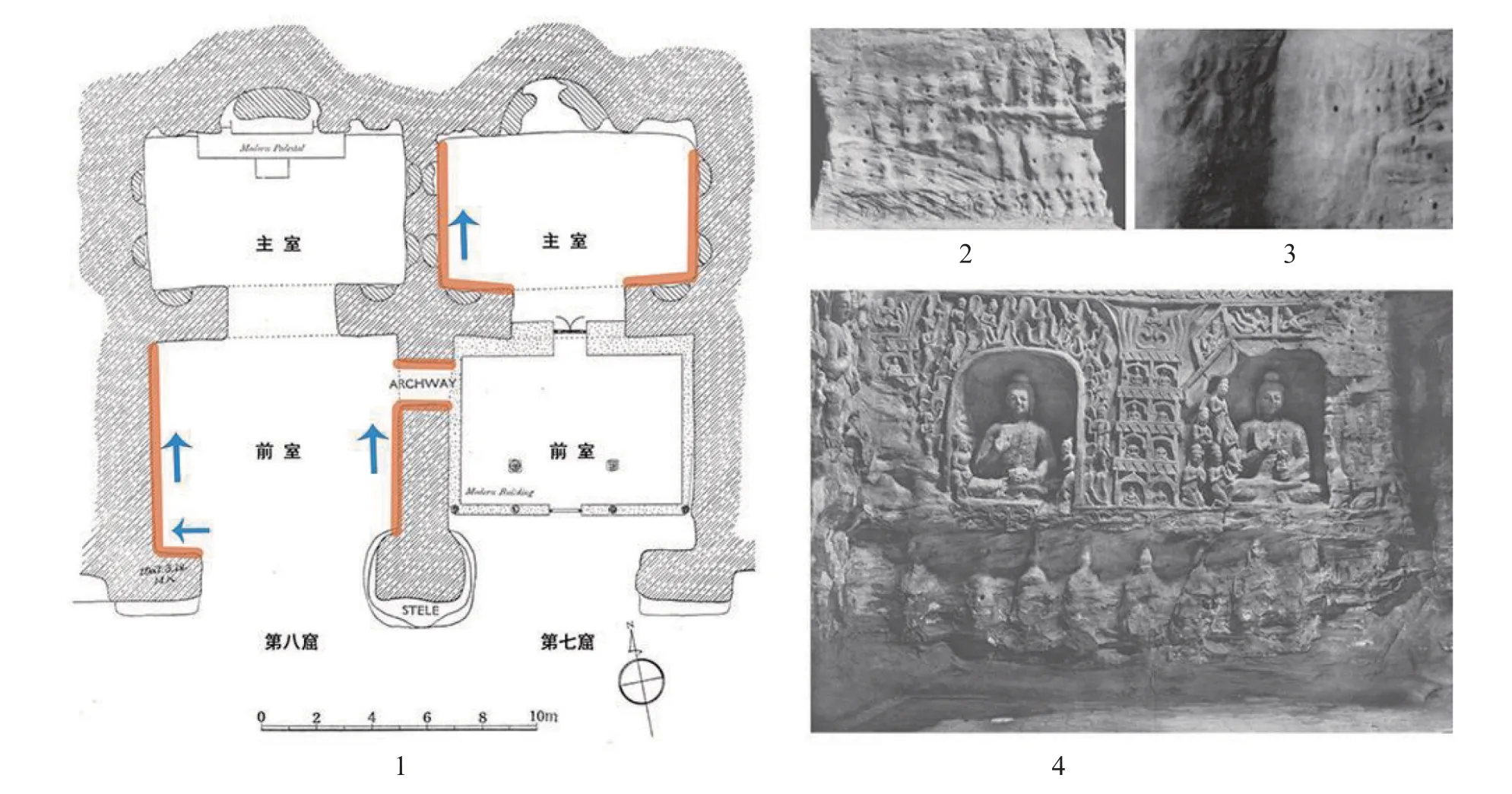

第16-20 窟位于西部崖面的东部。其中第18窟、第19 窟主窟及东胁窟、第20 窟一次性完成,而第16、17、19窟西胁窟开窟后主体工程的施工曾一度中断。五窟中洞窟整体没有对应的供养人图像,但周壁与开窟工程同步施工的小龛却常见带有供养人的情况。第20 窟周壁大部分坍塌,但北壁左上角主尊背光外侧坐佛像下方有单膝跪地礼拜的供养人像。右胁佛头光正上方的二佛并坐龛旁有一世俗供养人像(图1-1),从铭文可知这些小龛具有单独的出资人。第19 窟周壁大部分被千佛小龛填满,但其中部分带有供养人像,姿态与第20 窟相同(图2)。第18 窟上层的大型佛龛基本上带有供养人图像(图3)。第17、16 窟周壁与开窟工程同步的佛龛大部分带有供养人(图4、5)。第16 窟周壁大龛中,东壁大龛的供养人像在后期被削掉雕刻成千佛小龛,目前尚可看到足部,西壁对应大龛下部同样是追刻的千佛小龛,有可能原始也雕刻有供养人像,南壁明窗与门口之间的中央龛由于崩落下方是否带有供养人像不明。这些龛的供养人图像一般人数较少,不超过20 人,且多为男女分列,可能均为个人造像,个人性质较强。大部分仅表现形象不带铭文,甚至不设铭区,与龙门石窟古阳洞等在千佛龛旁仅题刻人名的做法差距很大。

图3 第18窟东西北壁(红框为带独立供养人龛,YunKang V.12 Fig.53加笔)

图4 第17窟东西南壁(红框为带独立供养人龛,YunKang V.12 Fig.43-45加笔)

图5 第16窟东西南壁(红框为带独立供养人龛、虚线为推测,YunKang V.11 Fig.43加笔)

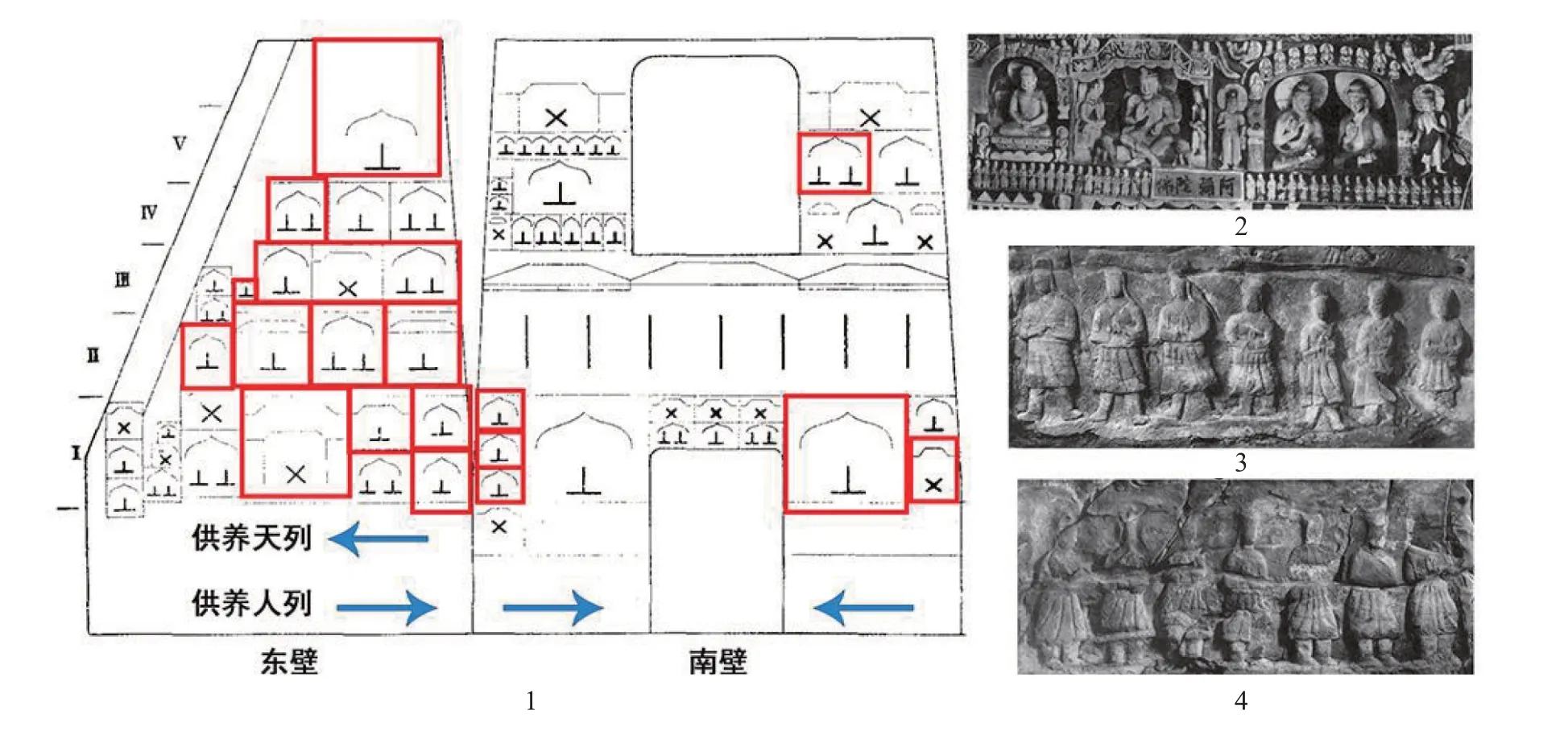

第5、13窟分别位于中部崖面的两端。与腰壁完全不表现供养人图像的第16-20 窟不同,第5、13 窟的腰壁出现了供养人图像。第13 窟西壁风化严重,东壁保存较好,可以看出以莲瓣纹带为界,上部分五层排列小龛群,各龛基本均带有独立的供养人像,龛下大部分都设有单独的铭区(图6-1)。其中上数第三层的三龛下出现了人数众多的供养人图像,中央铭区的左右两侧共35 位男性胡服供养人,由4 位僧侣先导,是典型的由男性组成的造像集团(图6-2)。洞窟下部为供养天人像及尺寸较大的身着胡服的男性供养人列像。天人像均朝向主尊,但供养人朝向窟门。从朝向来看,供养人像应为门口上方7尊大型立佛的出资人,从人数和性别可知亦为一个男性造像集团(图6-3、6-4)。

图6 第13窟(红框为带独立供养人龛)

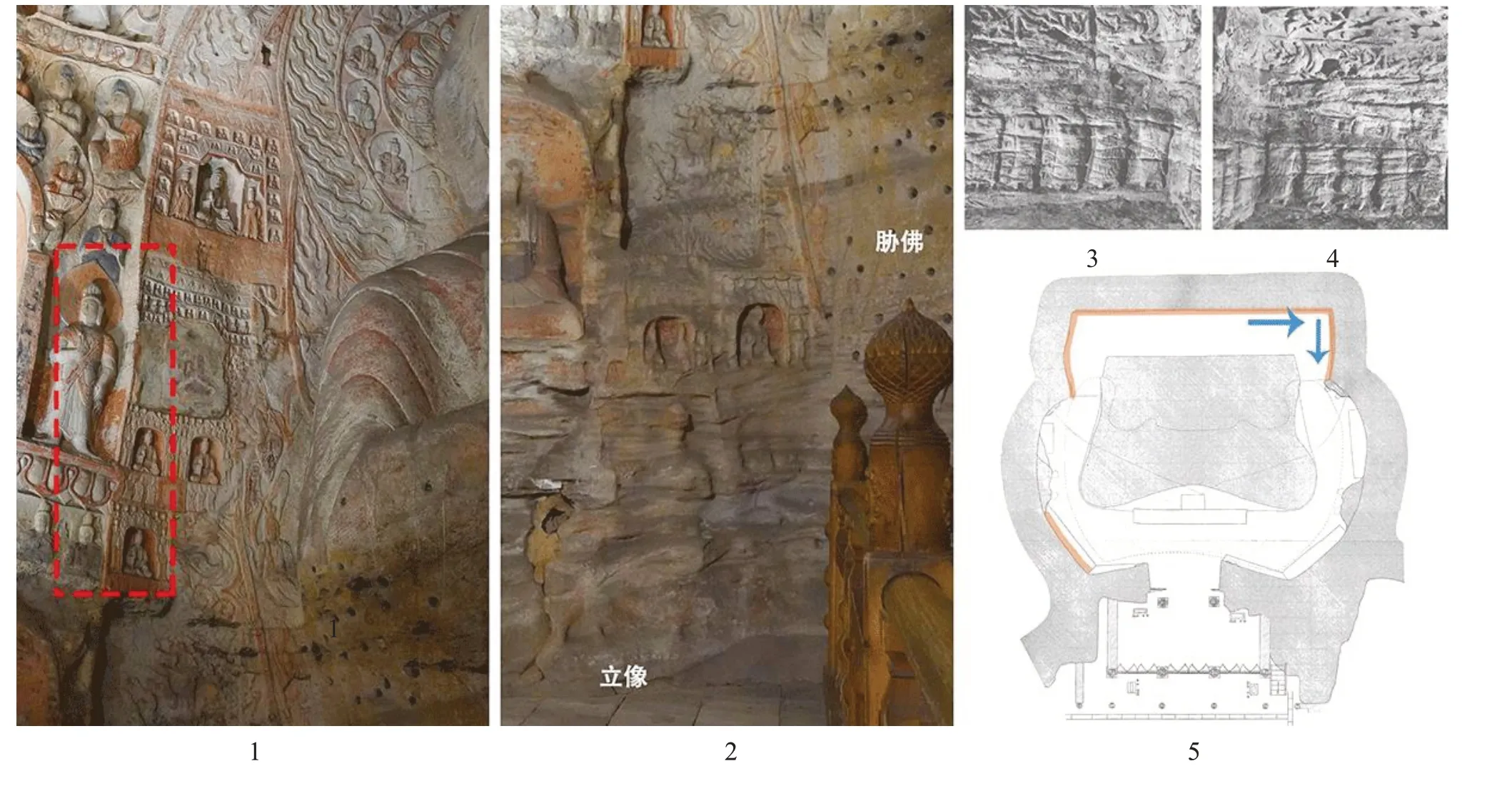

第5 窟周壁由莲瓣纹带大致划分为6 层,其间满布小龛。设计、制作的完整性均不及B 类洞窟,但除晚期追刻的小龛外,大部分龛未单独表现供养人图像。壁面规律布局的小龛表明出资人为一个集团的可能性。并且规律布局的小龛群侵蚀了主尊胁佛的背光,表明周壁佛龛与洞窟主体是两个不同的工程(图7-1)。窟内下层风化严重,西壁最下层从南直至胁佛的南侧残留着不能明确辨认是供养人或是供养天的立像痕迹(图7-2、7-5)。此外,主尊背后的隧道内出现了供养人形象。隧道内西侧风化,东侧保存较好,北壁及东壁可见中国式着衣的供养人列像,合掌朝向左侧,上方为同样朝向的飞天(图7-3、7-4、7-5),参考同样设置隧道的第9、10 窟,隧道西部的供养人列很可能朝向右侧。①(日)水野清一、長廣敏雄:《雲岡石窟》卷2、Pl.58A,应为隧道东壁的供养人像。这些供养人很可能与周壁小龛群的营造相关。

图7 第5窟

7 座大像窟均以洞窟的开凿、巨像的营造为主体工程,同时又在周壁营造了具有独立出资人的小型佛龛。从周壁小龛的排列及供养人的位置来看,第18-20 窟周壁小龛排列不规律,尚具有凉州早期石窟如炳灵寺第169 窟利用天然洞窟进行造像的特征。第13、16、17 窟周壁小龛的布局较为规律,小龛一般附有独立的供养人图像,并且第5、13 窟开始在洞窟的下部空间布置供养人图像。第5 窟小龛分布较为规律但各龛单独不设供养人图像,供养人统一雕刻于洞窟的下部空间。此外,西部五窟中的佛龛个人性质较强,第5、13 窟开始出现集团造像。

(二)B类洞窟

洞窟统一营造,整体有对应的供养人图像,具体为第1、2 窟及第6-10 窟,均为佛殿窟或中心柱窟。洞窟统一设计,多为对应的双窟,一次性完成施工,单独小龛无对应的供养人图像。供养人统一布置于洞窟下部空间,且数量众多。窟内题材丰富,供养人的表现形式各不相同。第12窟目前腰壁完全被泥覆盖,暂不做探讨。

第7、8 窟为一组双窟,两座佛殿窟东西并列,外壁之间设碑,以文字的形式宣扬开窟造像的功德。二窟均有前后二室,前室设通道将二窟相连。下部空间风化较为严重,第8窟前室东西南壁下层可看到分两层排列的身着胡服的供养人像,第7窟主室内西壁腰壁可见较大型的供养人列像,所有供养人均朝向北壁主尊(图8)。

图8 第7、8窟

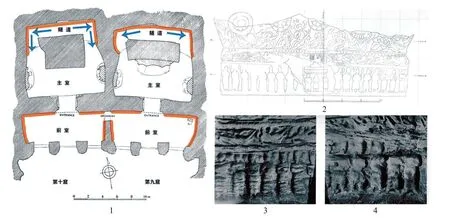

第9、10窟亦为一组双窟,均为前后二室,前室设通道相连,主尊后设隧道。前室下部严重风化,腰壁的本生、因缘故事图条带下方可见供养人的痕迹,但细节不可辨认。第9 窟主室内腰壁残留的形象尚可清晰辨识出头光,可见并非供养人图像。主尊大像后的隧道内北壁至两侧壁排列着身着胡服的供养人列像,中央三人,左侧为男性、右侧为女性,分别由僧侣先导,由两侧绕向主尊方向。供养人上部的飞天列亦朝向同样方向(图9)。

图9 第9、10窟

第6 窟平面接近正方形,中心设方柱,腰壁之上的周壁及中心柱均分为两层,上层为立佛,下层为佛传龛,北壁仅开一大龛。东西南三壁腰壁可辨认出供养人的痕迹,其中东壁保存最好。东壁腰壁上层为佛传故事条带,下层为排列于廊下的供养人列像。可辨认回廊每间容纳四人,大部分为高髻的女性形象,发髻向上几乎靠近阑额,手持长径莲花,花茎从右肩处向斜后方伸出。东壁靠南壁第一间末尾一人不见发髻,可能为僧侣形象(图10)。北壁大龛下部完全风化,但龛下缘高度低于周壁布置供养人图像的位置,所以布置同样形态供养人图像的可能性较低。

图10 第6窟

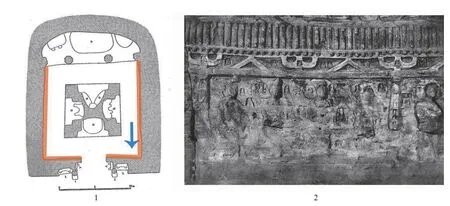

第1、2 窟为二座并列的中心柱窟,窟内布局近似,周壁仅布置一层佛龛。两侧壁分别开四大龛,南壁二大龛,北壁为一大型楣拱龛。东西南壁佛龛之下以忍冬纹为分割线,布置故事图条带及供养人列像。风化严重,仅第1 窟东壁北端可辨6 位身着汉服的男性供养人形象,南向排列。供养人的痕迹向南一直延续至南起第2龛北侧,更南部残留晚期追刻龛的痕迹,供养人列可能被追刻龛打破。西壁完全风化,朝向不明。第一窟北壁大龛下方尚存朝向中央胡跪的供养天列像(图11)。

B 类洞窟供养人均雕刻于洞窟下部空间。第7、8 窟与第9、10 窟的供养人均朝向主室北壁主尊。虽然第9、10窟出现隧道,但供养人并未表现绕像礼拜,从功能上看,隧道进一步增加了雕刻供养人的空间。第1、2 窟与第6 窟为中心柱窟,供养人图像保存较差,但第1窟北壁尚存以北壁主尊为中心布局的供养天像,第6 窟北壁亦未出现与周壁相同的供养人图像,并且云冈石窟基本没有表现为右绕的供养人图像,所以周壁的供养人很可能是从两侧绕向中心塔柱的正面。从另一个方面显示出与北壁主尊相比,中心柱窟的礼拜中心为塔柱。从位置来看,一般会将男性布置于左侧,则东壁(左壁)为女性供养人图像的第6窟很可能是由女性主导的集团出资营造。

三、云冈石窟大型洞窟的营造背景

(一)A类洞窟

A 类洞窟为第5、13、16-20窟。《魏书·释老志》载“和平初,师贤卒。昙曜代之,更名沙门统。……昙曜白帝,于京城西武州塞,凿山石壁,开窟五所,镌建佛像各一。高者七十尺,次六十尺,雕饰奇伟,冠于一世”,[10](P3037)继太武帝灭佛,文成帝即位佛教复兴,新上任的沙门统昙曜于和平年初(460 年)在武州塞斩山开窟,营造了五尊大佛。常盘大定与关野贞首先将第16-20 窟比定为昙曜五窟。[11](P2-7)塚本善隆进一步提出五窟是为道武帝至文成帝在内的五帝而造。目前除对五窟具体对应的帝王尚有争议外,已基本成为学界的共识。

昙曜发愿营造五窟为见诸史料的记载,而五窟分别对应五帝则是基于文成帝“兴光元年(454年)秋,敕有司于五级大寺内,为太祖已下五帝,铸释迦立像五,各长一丈六尺,都用赤金二十五万斤”[10](P3037-3038)的推论。值得注意的是,帝王铸造释迦立像的传统,在献文帝时期仍在延续。根据《魏书·释老志》,皇兴元年(467 年)“其岁,高祖诞载。于时起永宁寺,构七级佛图,高三百余尺,基架博敞,为天下第一。又于天宫寺,造释迦立像。高四十三尺,用赤金十万斤,黄金六百斤。”[10](P3037-3038)中部的两座大像窟在设计上与昙曜五窟一脉相承,如窟顶略呈椭圆形,周边雕刻出三角形垂饰。大像依旧占据窟内主要空间,周壁为开放的造龛像空间等,均显示出设计上的一贯性,二窟是对昙曜五窟的延续,应是由帝王出资的帝王窟,数量上正对应迁都前的二帝,即献文帝及孝文帝。从选址来看,西部第20窟以西岩层脆弱,第13窟选择了中部丘陵的西部,更接近昙曜五窟。而第5窟主尊着衣为汉式,反映出明显的时间差。则第13 窟应是献文帝的帝王窟,第5 窟为孝文帝的帝王窟。先行研究往往将帝王的行幸与工程的结束相关联,但与佛像的开眼供养相比,帝王参与奠基仪式的记载更为常见,如《魏书·高祖纪上》载孝文帝于太和三年(479 年)八月“幸方山,起思远佛寺”,[10](P147)或据《魏书·释老志》营造洛阳永宁寺时“灵太后亲率百僚,表基立刹”。[10](P3043)《魏书》中献文帝唯一一次行幸云冈石窟是皇兴元年,[10](P128)即位仅2年,并于同年铸造释迦立像,其行幸云冈很有可能与新帝王窟(第13窟)的“奠基”有关。作为孝文帝的帝王窟第5窟汉式主尊的选择也与孝文帝汉化政策一脉相承。昙曜为第16-20 窟的发起人,文成帝为最初的出资人。值得注意的是五窟中的东二窟并未在文成帝时期完成,皇帝的变更自然会导致出资人的变更。冈村秀典指出第13、17 窟主尊背光结构相同,[5](P81)而第5、16窟主尊着衣均为汉式,则第17窟与第16窟的继续施工很可能分别与献文帝及孝文帝有关,而献文帝的“暴崩”,导致第17窟并未最终完成。

A类洞窟为皇家工程,均无附属于主体工程的供养人图像。太和五年(481年)“二圣”在定州造塔“以官财雇工”,[12]《周书》载“时灵太后临朝,减食禄官十分之一,造永宁佛寺”,[13](P658)则皇家工程并不会出现数量众多的出资人。此外,基于往往会提及的道人统法果之言“太祖明叡好道,即是当今如来,沙门宜应尽礼……我非拜天子,乃是礼佛耳”,[10](P3031)在北魏皇帝即如来的思想下,帝王窟的出资人亦是洞窟内礼拜的对象,基于这一矛盾,亦不会将帝王形象作为供养人表现。

(二)B类洞窟

B类洞窟为东部的第1、2窟及中部的第6-10窟,均属于云冈二期。表现出众多的供养人形象,则这些洞窟并非由帝王出资,而是集资营造。佐藤智水通过对北朝造像铭的系统研究指出北朝造像中为亲人或亡者造像的数量最多,而其中集团造像更多的反映出皇帝崇拜、镇护国家的思想,[14]可见这些集资洞窟具有较强的政治性。

B 类洞窟中最早营造的是第7、8 窟为学界的共识,近年彭明浩观察到第7、8 窟窟前平台左右分别被第6、9、10 窟的斩山范围打破,进一步明确第7、8窟的营造早于第6、9、10 窟。[15](P144)此外,云冈石窟的大型洞窟中仅第13 窟与第7、8 窟在交脚菩萨像的脚下雕刻出莲花,可以看出三窟的关系较为密切。第13 窟很可能是皇兴元年(467 年)开始营造的献文帝的帝王窟,则第7、8 窟这一政治性较强的集资洞窟很可能营造于这一时间之后。延兴元年(471 年)献文帝让位孝文帝,而自己作为太上皇依然参与朝政,作为形式特殊的双窟,很可能正是在这一背景之下创出。

昙曜五窟的早期尖拱龛拱端使用了无脚龙形,第7、8窟仅使用有脚龙形,晚于其的第9、10、6窟除有脚龙形外出现了凤鸟形和无角兽形。拱端的无角兽形又见于太和七年、十三年等小龛,太和五年开始营造的永固陵使用了凤鸟形。此外,冈村秀典又根据唐草纹的发展变化提出第9、10窟的营造紧接着永固陵。[5](P1-52)所以除第7、8窟外的各窟很可能均营造于太和年间。据《魏书》等史料记载,孝文帝于太和四年(480年)八月首次行幸武州山石窟寺,其后太和六年(482年)三月、七年(483年)五月、八年(484年)七月连续行幸。太和七年八月邑义信士信女等54人“为国兴福”[8](P3)在第11窟内造龛像,太和八年钳耳庆时“为国祈福”[3]造石窟,均是在帝王行幸之后动工的政治性造像活动。太和年间各窟营造的开始,很可能集中于孝文帝频频行幸云冈石窟的太和四年至太和八年。

(三)时间关系

通过上文的分析,可将云冈石窟主要大型洞窟的营造按照帝位的更迭分为三个阶段:

第一阶段:文成帝和平年(460-465年)间。营造了皇家洞窟第16-20 窟,其中第16、17 窟未完成,同时个人出资在皇家洞窟中出资营造了部分小龛。

第二阶段:献文帝行幸云冈石窟的皇兴元年(467 年)至献文帝崩时(476 年)。营造皇家洞窟第13 窟,开启对中部崖面的利用,并重启第17 窟的营造。众人集资开凿第7、8窟,个人及团体在皇家洞窟中营造小龛。

第三阶段:孝文帝首次行幸云冈的太和四年(480年)至太和十八年(494年)迁都洛阳。营造了皇家洞窟第5 窟,重启第16 窟的营造,众人集资营造了第1、2、6、9、10 窟,个人及集团在皇家洞窟中继续开龛造像。

云冈石窟的营造始于皇家洞窟,而集资型大型洞窟突然出现于第二阶段。这种大型集洞窟的营造需要足够的工匠。北魏初从各地将工匠迁移至首都平城附近,这些工匠具有独立编户,职业世袭,被国家直接控制。[16](P50-52)所以在第一阶段可集中工力营造巨型皇家洞窟,个人营造的不过是一些附属于石窟的小龛。而延兴二年(472 年)“诏工商杂伎,尽听赴农”,[10](P137)对工匠的管控开始放松,太和五年“二圣”在定州造塔已是“雇工”。在这一背景之下,更多自由的工匠可被雇佣进行大型洞窟的营造。此外,从供养人图像的布局来看,第一阶段皇家洞窟中个人出资营造小龛的供养人并不能直观出现在观者的视线中,而从第二阶段开始,以第7、8窟为首的大型集资洞窟的供养人均位于洞窟下部明显的位置,是对个人参与开窟造像行为的彰显。供养人图像布局的这种外向性格反应出集资开窟造像事业在此时是充分获得国家肯定的行为。第二阶段发生的工匠解放及国家的鼓励,直接导致第三阶段集资洞窟的大量出现。

结语

佛教东渐,在北魏太武帝时期遭受重大打击。文成帝复法之后,沙门统昙曜佛教复兴的政策之一即是营造巨大石窟及象征帝王的巨大佛像。昙曜的事业得到帝王的直接赞助,这就决定了云冈石窟的特殊地位,除具有一般寺院的修行、祈福等功能之外,带有较强的政治性。帝王的行幸引发开窟造像的热潮,众人集资在帝王窟附近营造了大型石窟。

云冈石窟的营造始于皇家洞窟,以国家的鼓励及延兴二年发生的工匠解放为背景,大型集资洞窟出现。皇家石窟为帝王窟,其设计带有连贯性,均以等同帝王的巨像为营造的主要目的。帝王窟之外的洞窟则更为自由,更多的体现出宗教上的功能性。可进入修行、礼拜的佛殿窟及中心柱窟的营造,扩展了石窟作为寺院的功能。迁都之后,由于政治中心的转移,营造的多为个人或小家庭祈愿的中小型窟龛。在铭文较少的情况下,供养人图像是理解石窟营造背景的重要手段之一。