基于CIPP全程性评价模式的《临床中药学》教学实践*

王倩 胡晨霞 李海燕 方春平 倪晨*

(广州中医药大学中药学院,广东 广州 510006)

近年来,教育部提出加强一流专业、一流课程建设,广州中医药大学中药学专业进入国家级一流本科专业建设,积极推进中药学专业一流课程建设、深度融合课程思政是我校教学工作重点。

《临床中药学》[1]是一门在中医药理论指导下,以临床用药为核心,介绍中医辨证用药的基本理论及应用规律,探索中药防治疾病的作用机理,为临床安全、有效、合理地运用中药提供科学依据的课程。它是中药学专业的核心课程,亦是特色课程和桥梁课。

在《临床中药学》教学中,如何围绕中药学专业人才培养目标、课程目标、一流专业建设要求,培育一流的具有中医药思维的中药学专业人才?如何设计体现中药学专业特色的教学?如何整合我校现有优势资源,实现多元化翻转课堂教学,提高教学质量?如何在疫情防控常态化背景下,做好学情分析,合理设计线上与线下教学,保证教学质量?如何对教学实施和改革开展进行测量和评价?

基于上述教学研究热点与实际问题,本研究围绕教育部提出“加强本科教育、建设一流专业”的要求、结合《本科中药学类专业教学质量国家标准》《广州中医药大学中药学专业人才培养方案》和《临床中药学》课程目标,对我校中药学专业《临床中药学》课程的教学实施优化设计。研究采用背景评价(Context Evaluation)、输入评价(Input Evaluation)、过程评价(process Evaluation)、结果评价(product Evaluation)(简称CIPP评价)模型[2],运用“传统教学+多元化翻转课堂、线上+线下”相结合的混合式教学模式,开展实践,对《临床中药学》的课前、课中、课后依次实施“背景—输入—过程—结果”四阶段的评价[3],对学情分析、教学内容、教学模式、教学效果、教学特色、中医药专业思维、职业道德等多方面进行评估[4]。

1 教学实施对象与方法

1.1研究对象 选取我校2019级中药学专业1班、2班、3班学生,共156人,通过问卷星平台发放调查问卷,有效调查问卷共156例,其中男生70人,女生86人。

1.2教学实施方法

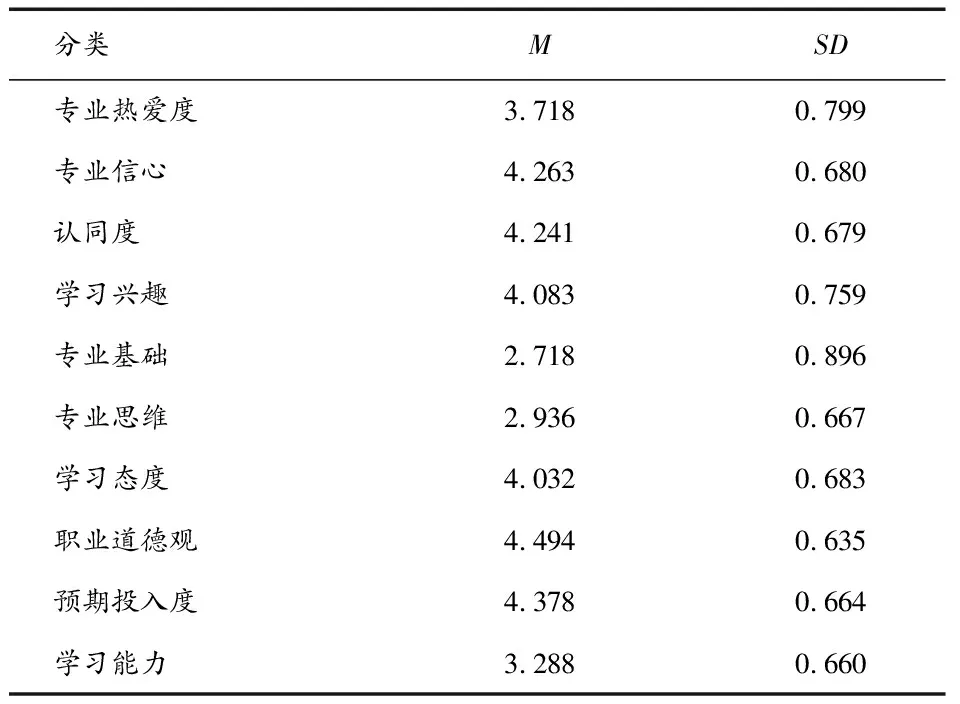

1.2.1背景评价实施 正式教学前,围绕学情分析相关因素,制定背景评价问卷调查表。调查学生的学习背景,包括专业热爱度、专业信心、学习兴趣、专业基础、专业思维、学习态度、职业道德观、预期投入度、学习能力、学习期许等[5],采用李克特量表计分(“非常同意”“同意”“不一定”“不同意”“非常不同意”五种回答,分别记为5、4、3、2、1),发放调查问卷,对研究对象实施背景评价。

1.2.2输入评价实施 围绕“中药学专业人才培养目标、课程目标、教学目标”,依据背景评价结果,采取“传统教学+多元化翻转课堂,线上+线下”相结合的混合式教学模式[6],制定教学策略和方法,制作教案和多媒体课件。教材选取现行全国高校通用十三五规划《中药学》教材[7]。

1.2.3过程评价实施 对教学过程实施评价,评价形式包括“评学”和“评教”两方面[8]。

“评学”指对学生的学习过程展开评价,包含“教师评价”“学生互评”和“学生自评”。其中“教师评价”的内容为课堂问答、中药实践作业;“学生互评”内容为翻转课堂小组讨论、中药研发汇报;“学生自评”是学生在学习过程中的自我评价。“评学”主要反映学生的学习态度、学习能力、学习效果[9]。

“评教”是对教师的教学过程展开评价,包含“教学意见调查表”(学校设计)、“学习意见反馈表”(任课教师设计)、师生课间实时沟通。“评教”主要反映教师在教学过程中的教学态度、教学能力、教学方法、教学效果,评价教师教学质量[10]。

1.2.4结果性评价实施 在整个学期的教学活动结束后,实施结果性评价,包括“传统教学与多元化翻转课堂教学对比”“教学前后对比”两部分。前者包含成绩考核、期末问卷调查,后者采用问卷调查开展[11]。结果性评价对“学习成绩、学习效果、学习收获、学习能力、医德建立、中药思维培养、教学满意度”等方面开展对比分析,综合评价实际教学结果与预期教学目标是否一致,找出不足,在日后教学中进一步完善。

2 教学实践结果

采用SPSS描述性统计方法,求各变量的平均值与标准差,M=3中等,M>3中等偏上,并进行相关样本t检验。

2.1背景评价结果

2.1.1学情分析 结果显示:学生在“专业信心、课程认同度、学习兴趣、学习态度、职业道德观、预期投入度”方面积极,均超过4分;其次为“专业热爱度、学习能力”,平均值介于3~4分之间,处于中等偏上;但在“专业基础、专业思维”方面存在不足,M<3(见表1)。

表1 学情分析

表2 学习期许

2.1.2学习期许 结果显示:学生对以下内容的学习期许度均处于中等偏上,M>3;尤其对“增强中医药思维和辨证用药思维”“临床药案学习”的期许度更高,M>4。

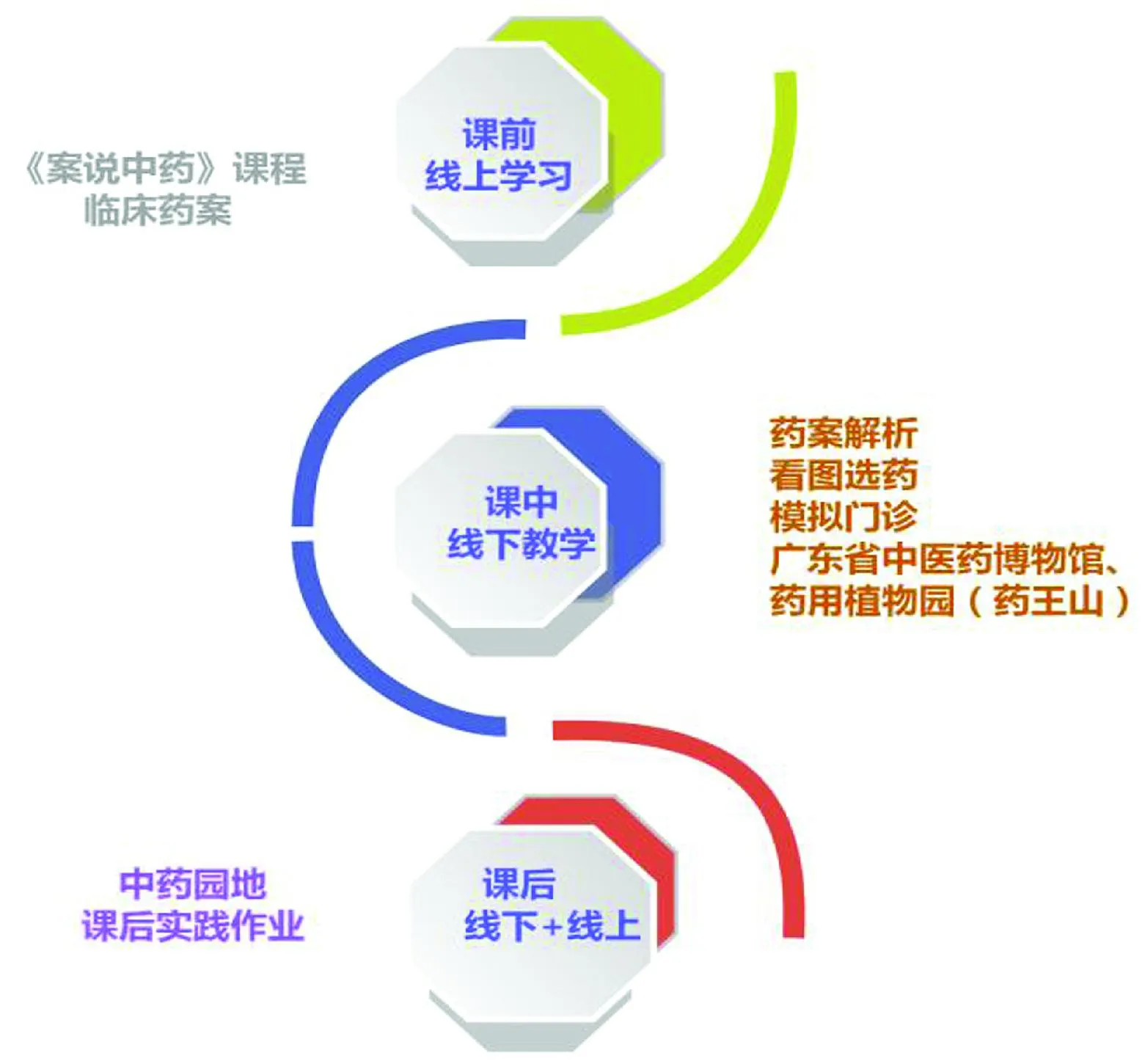

2.2输入评价结果 通过背景评价调查结果,完成输入评价,根据学生的“专业思维、专业基础不足”,以及学习期许,设计了“突出中医药专业思维、夯实专业基础”教学模式,设计“传统教学+多元化翻转课堂,线上+线下”相结合的混合式、个性化教学模式,补充“临床药案、辨证选药、模拟门诊、精诚用药、中药研发、安全用药案例”等教学板块。其中传统教学模式共选取14章教学内容,由教师单向输出讲授理论内容;多元化翻转课堂教学模式共选取8章教学内容,采取多元化翻转课堂教学形式[12]。

2.2.1课前(线上) 教师预先设计每章重点、难点知识点的讨论题目,通过线上平台发布;引导学生线上观看智慧树《案说中药》(教学团队录制),以药案和医案引出讨论问题等,学生分组提前准备。

2.2.2课堂内(线下) ①内容形式多元化:每章安排10~15分钟时间,以组为单位,由学生开展讨论、汇报,具体内容包括:难点重点中药分析;药案解析;看图选药、模拟门诊等,同时开展“学生互评”的评学活动。②课堂多元化:部分章节安排在广东省中医药博物馆、广州中医药大学药王山开展讲授。

2.2.3课后(线下) 包括“中药园地”“课后实践作业”两部分。“中药园地”中选取常用药物160余种,悬挂于班级墙壁上,用于课上学习,课间辨识药材,增强中药的直观感受力;“课后实践作业”包括辨证选药,中药研发案例,用药不良反应案例分享、中药视频制作等,课后评学由教师完成。见图1。

图1 《临床中药学》教学实施流程

2.3过程评价 在教学过程中实施动态对比评价,包括“评学”和“评教”两部分。“评学”包含“教师评价”“学生互评”和“学生自评”;“评教”采取学生评价原则。评价结果如下。

2.3.1评学 结果显示:对比两种教学模式,“教师评价”和“学生互评”均无显著性差异;“学生自评”中多元化翻转课堂模式可显著提升学生“辨证用药”能力P<0.05,见表3、表4、表5。

表3 “传统教学模式与多元化翻转课堂模式”教师评价对比(分)

表4 “传统教学模式与多元化翻转课堂教学模式”学生互评对比(分)

表5 “传统教学模式与多元化翻转课堂模式”学生自评对比

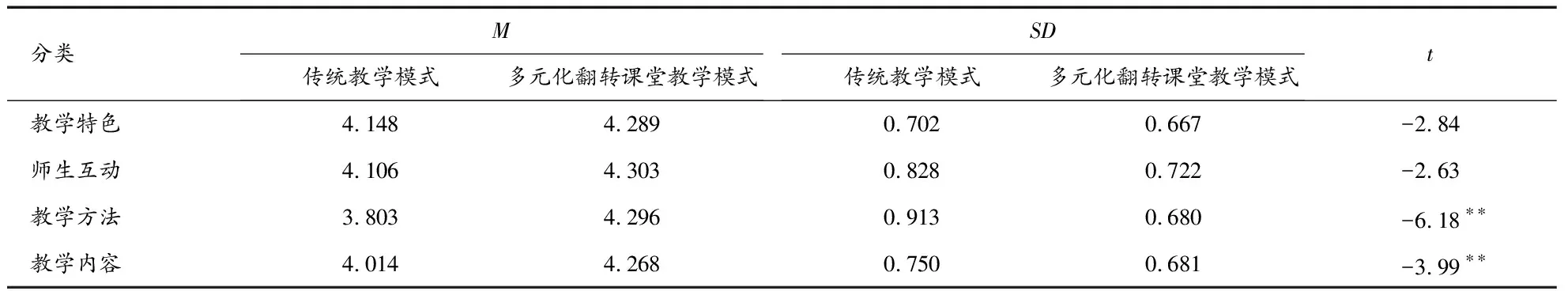

2.3.2评教 结果显示:传统教学模式与多元化翻转课堂模式在“教学方法”和“教学内容”上存在显著差异P<0.01,见表6。

表6 “传统教学模式与多元化翻转课堂模式”的学生评教对比

2.4结果性评价

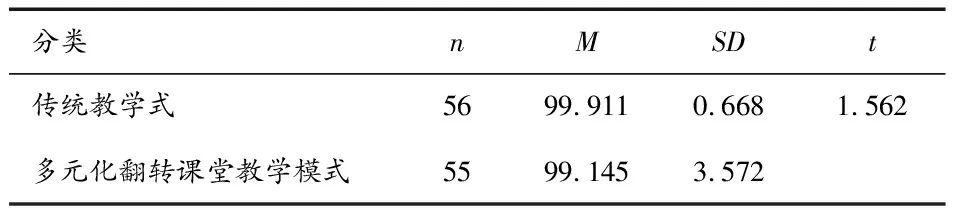

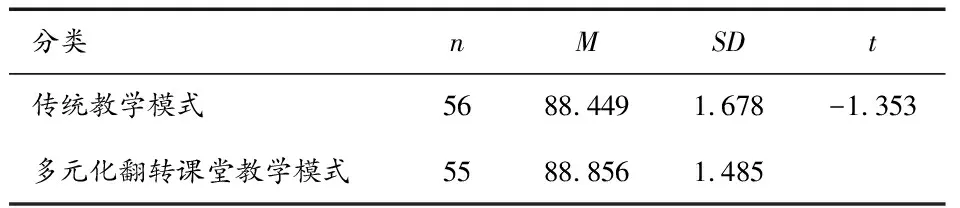

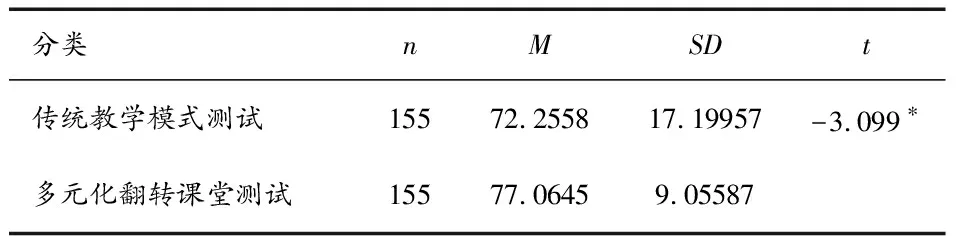

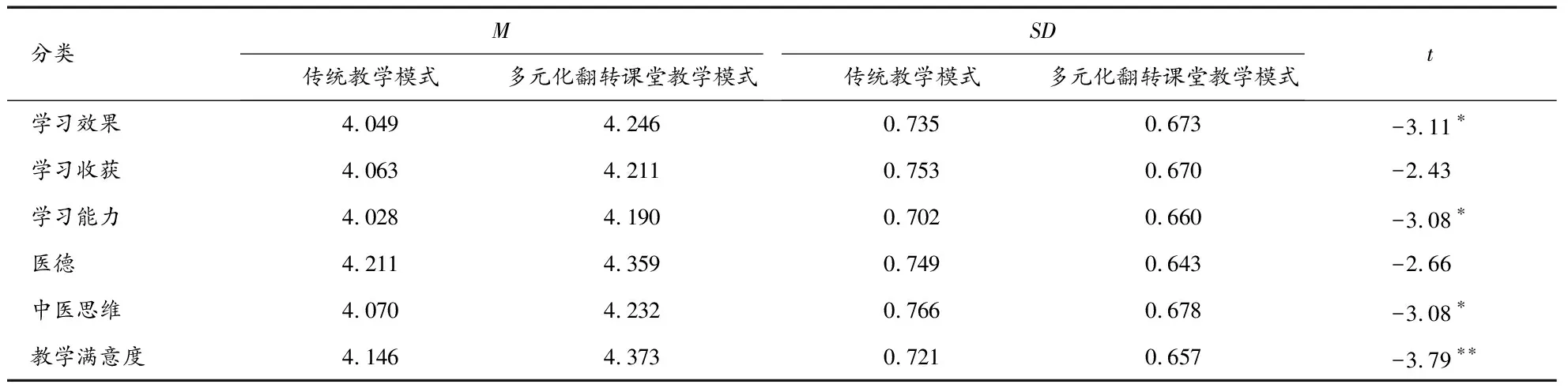

2.4.1传统教学模式与多元化翻转课堂教学模式对比的结果性评价 结果性评价包含“传统教学与多元化翻转课堂教学对比”“混合式教学前后对比”两部分。结果显示:传统教学与多元化翻转课堂教学在成绩测试方面存在显著差异P<0.05。从学生评价看,两种教学模式在“学习效果、学习能力、中医思维培养”方面存在差异P<0.05,在“教学满意度”方面差异显著P<0.01,见表7、表8。

表7 “传统教学模式与多元化翻转课堂教学模式”的成绩对比(分)

表8 “传统教学模式与多元化翻转课堂教学模式”的学生评价

2.4.2《临床中药学》线上线下一体化混合式教学的结果性评价 结果显示:教学前后对比,学生在“专业热爱度、学习兴趣、专业基础、中医药思维、学习能力”方面呈现显著性差异(P<0.01),在“学习态度、学习目标”方面存在差异(P<0.05),在“专业信心、认同度和学习投入度”方面无显著差异,见表9。

表9 《临床中药学》线上线下一体化混合式教学前后对比

2.4.3学习目标和教学模式调查反馈 对学生展开《临床中药学》“学习目标、喜欢的学习形式”进行调查,结果显示:86.71%的学生确立的学习目标是“帮助患者解除病痛”,仅有2.8%的学生学习目标是“为了考试合格”。在多元化翻转课堂教学形式中,76.22%的学生选择“药案分析”,其次是“中药饮片辨识”(占68.53%),“广东省中医药博物馆”(占60.84%)、“重点、难点、拓展知识点的任务布置及讨论”(占58.74%)、“看图说药”(占53.85%)。选择最少的为线上教学“案说中药”(占20.28%)。

3 讨论

3.1学情分析 学情分析是教学设计中至关重要的环节,通过学情分析,有助于教师了解学生的学习背景[13]、优势、不足、学习期许,有利于开展优质的教学设计、也助力实现“专业目标、课程目标、教学目标”的最优化[14]。学情分析研究结果提示如下几点:

3.1.1中药学专业课程体系设置与培养效果良好 我校2019级中药学专业学生具有较强的专业信心,学习兴趣较浓厚,学习态度积极,具备清晰的学习目标和良好的职业观,学习投入度较高。分析原因,与前行课程《中药学专业导读》《中医学基础》课程的学习密切相关。近几年来,我校中药学专业教学进程中,第一学期设置了《中药学专业导读》课程,课程教师由本校中药学专业学术带头人、核心课程负责教师共同承担,对新生传递“中药学专业内涵与发展、临床中药学、中药炮制学、中药化学”等课程概论,拓宽了新生视野,清晰了学习目标和方向,提高学生对本专业的热爱和兴趣,为《临床中药学》课程的学习提供了良好的学习保障。

3.1.2加强对中药学专业学生专业思维的培养 调查显示,2019级中药学专业学生专业基础和专业思维处于一般水平,分析原因如下:本班学生中医基础起点水平较低,也与入校前的中医药文化、传统文化背景知识较为欠缺有关;学习时间较短,专业知识储备、实践不足;此外,前行课程《中医学基础》教学时数不能满足学生的学习需求,从2021年起,我校对本专业的《中医学基础》教学时数由48学时调整至72学时,以期增强中药学专业学生的中医学基础知识。

3.1.3中药学专业学生有较明确的学习目标①希望提高专业思维:学生们对“增强中医药思维、辨证用药思维”的期许度最强,说明本班学生能准确、客观自我分析。②希望围绕目标开展学习:学生希望通过《临床中药学》课程学习,获得中药学理论知识、辨识中药饮片的技能、获得临床指导用药能力、树立正确职业道德观。该期许与本门课程的课程目标、专业培养目标一致,提示学生学习目标明确、清晰。③喜欢的教学方式:学生倾向于通过“临床药案”(含安全用药、临证选药、不良用药案例)饮片辨识等教学方法获得学习。

基于以上学情分析,本项研究重点设计了“突出中药思维、夯实辨证用药能力的混合式多元化翻转课堂”教学模式[15],补充“临床药案、辨证选药、模拟门诊、精诚用药、中药研发、中药实践”等教学板块,显著提高了学生的专业思维、专业基础,辨证用药能力,满足了学生的学习需求。因此,学情分析对教师开展个性化的教学设计起着重要指导作用[16],也为制定课程“两性一度”(高阶性、创新性、挑战度)的教学设计提供指导和帮助[17]。

3.2CIPP评价模式 CIPP评价模式是国际教育指标体系建构所采用的重要模式之一[18],包括背景评价(Context Evaluation)、输入评价(Input Evaluation)、过程评价(Process Evaluation)、结果评价(Product Evaluation)。背景评价指在全面掌握评价对象主客观背景的前提下,判断课程目标、设计与评价对象的需要是否一致;输入评价指对教育实际行动的可行性进行诊断性评价;过程评价是指对教育动态过程的评价,着重要寻找教育实际行动中的各种问题,并及时反馈给教育行动执行者和计划者,据此进一步完善和调整该行动的动态过程,属于形成性评价;结果评价指对教育目标达成度的评价,如对学生主动参与度、学习成绩、学生对所在教育机构质量是否满意等方面的评价[19]。

2018年,教育部高等学校教学指导委员会制定的《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》[20]提出:“开设中药学类专业的院校必须对学生考核类型及成绩评定方法有明确的规定和说明,实施形成性和终结性评价,全面评价学生的专业知识、技能、行为、态度和思维能力、分析与解决问题的能力,自主学习能力、沟通交流能力及创新创业能力。”

我校中药学专业课程考核评价强调“双重视、一导向”,即重视“专业知识考核”、重视“专业技能考核”,发挥考试的“激励与导向功能”。成绩评定采取“形成性评价+终结性评价”相结合的形式,形成性评价占30%~40%,终结性评价占60%~70%。

本课程根据上述要求,制定《临床中药学》成绩评价体系,选用CIPP评价模式,对《临床中药学》教学的课前、课中、课后依次实施“背景—输入—过程—结果”四个阶段的评价,开展形成性评价,通过评价结果,总结如下:①与传统教学模式对比,多元化翻转课堂模式的“教学方法”和“教学内容”更受欢迎,并且显著提升了学生“辨证用药能力”。②多元化翻转课堂教学模式在中药的功效、临床应用方面的测试成绩、学习效果、学习能力、中医思维培养、和教学满意度方面均优于传统教学模式。③经过“传统+多元化翻转课堂”双模式的混合式教学,显著提高了学生的专业热爱度、学习兴趣、专业基础、中医药思维、学习能力,提升学生的学习态度、学习目标。

因此,通过CIPP评价模式,有助于教师全面评价学生的专业知识、技能、行为、态度和思维能力、分析与解决问题的能力,自主学习能力、沟通交流能力等,也有利于教师完善教学设计、开展教学反思。

3.3教学实践思考 研究发现,中药学专业学生学习呈现显著的专业特色:86.71%学生树立了正确的情感、态度和价值观,乐意运用中药学知识和技能帮助患者解除病痛,守护健康;在学习中,学生们最喜欢的教学形式依次为是“药案分析”“药用植物园、中药饮片辨识”“广东省中医药博物馆学习”“重点、难点小组讨论”“看图说药”,最不喜欢的是线上观看录播视频。上述结果对教师优化《临床中药学》教学设计提供如下指导:

3.3.1构建具有中药学特色的多元化联动式课堂具有必要性 中药学专业学生倾向于在中医药实景中、实践应用中获取专业知识。因此,教学场地可由全程式传统课堂转变为灵活的多元化翻转课堂[21-26],具体可结合各个学校现有资源优势,进行教学场地资源整合。如我校拥有81亩中药药用植物园、1400多种药用植物,涵盖《临床中药学》20多章药物,拥有省级中医药博物馆,200平方虚拟仿真实验教学中心、多功能信息化智慧课室、省级中医院中药房,共同形成具有中药学特色的联动式课堂,提高学生学习效果。

3.3.2《临床中药学》课程应适当增加实践教学时数 研究显示,中药学专业学生对中药实践兴趣浓厚。与《药用植物学》《中药鉴定学》等其他主干课程对比,《临床中药学》实践课的讲授应突出本门课程特色,体现中药药性特点、功效及临床应用。本门课程目前教学时数设置为88学时,含理论教学时数84学时,指导性自学4学时,并未安排实践教学。根据研究结果,建议适当增加实践课教学时数,满足学生的学习需求。

3.3.3在新冠肺炎疫情防控形势之下,本课程在智慧树网站运行了线上课程 研究调查显示,79.72%的学生喜欢线下教学,20.28%学生选择线上学习,线下教学效果明显优于线上教学。因此,教学设计中,可安排学生在课外观看线上课程,增强学生的自主学习,不占用课堂教学时数,以期保障教学质量。

3.3.4结合专业培养目标,教学设计应重视案例式教学法、讨论法 教学方法中,案例式教学法、讨论法是常用教学方法,目前仍然是中药学专业学生们最青睐的教学形式和方法。我校《中药学专业人才培养方案》设定专业培养目标“培养学生具备中药学基础理论、基本知识、基本技能知识,及从事中药科学研究、开发、生产、应用、医药贸易及临床合理用药等所必备的理论知识、实践能力”。教学设计中,适当增加临床用药案例、用药不良反应案例,在增强学生理解的同时,培养学生的中医药思维,正确的职业道德观[27-33],辨证用药能力,引导学生具备临床安全、有效、合理用药的意识和能力,也为学生日后从事中药临床指导用药、合理用药、安全用药、中药研发、药学服务奠定基础。