数字经济的发展提高了就业稳定性吗?

周慧珺

[摘 要]随着数字化进程的不断推进,数字经济已经逐渐成为引领经济社会发展的新动力。论文关注数字经济的发展是否有利于提高居民就业稳定性,影响渠道如何的问题。基于搜寻-匹配理论框架,得出数字经济对居民就业稳定性的影响包括两个渠道:一方面,数字经济降低了就业市场的信息不对称,提高了就业岗位的技能适配程度,进而提升了就业稳定性;另一方面,数字技术的介入可能会替代一部分劳动力,导致员工主动或被动离职率上升,就业稳定性下降。基于CFPS数据的实证检验,得出在这两种因素的综合作用下,数字经济的发展对居民的稳定就业表现出积极影响,在更换衡量指标、排除其他事件影响、使用工具变量之后,这一结论均能够保持稳健。机制分析的结果表明,就业匹配效率和劳动替代两个渠道均存在,只是后一机制的显著性和稳健性更弱。

[关键词]数字经济;就业稳定性;匹配效率;劳动替代

[中图分类号] F2414[文献标识码] A[文章编号] 1673-0461(2024)02-0076-11

一、引言

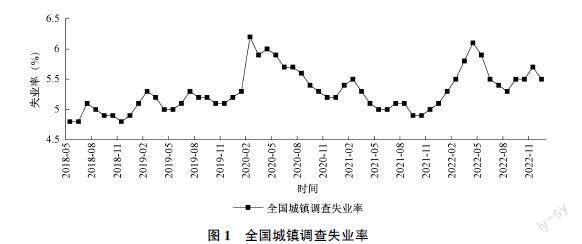

近年来,我国城镇调查失业率多次攀升至历史高点,居民就业问题引发社会和学界的广泛关注。数据显示,近几年我国劳动力市场均表现出平均失业率高、波动大的特点(见图1),这说明在当前的经济形势下,我国劳动力市场仍具有脆弱性强、敏感性高的特征。相比于短期的失业率上升,这种就业的脆弱性和不稳定性更值得引起关注和重视。一旦工作的稳定性下降,收入可持续性降低,即使是较高的短期收入也难以激发居民的消费和投资意愿,这也是疫情后居民消费意愿和消费市场活力恢复力度始终不足的重要原因。不仅如此,随着时间推移,就业稳定性还可能进一步成为制约资本市场活力和房地产市场发展的重要因素。在这一背景下,关于什么因素影响就业稳定性,如何提高就业稳定性的研究也变得尤为重要。

图1 全国城镇调查失业率

在就业稳定性的众多影响因素中,数字技术的应用扮演了重要的角色。数字经济的崛起是我国积极参与第三次科技革命和产业革命的重要产物,2021年我国数字经济规模已经超过45万亿元,位居全球第二,其蓬勃发展为后疫情时代的中国经济增长注入了新的动力,也对社会生产和生活的方方面面产生了深刻的影响。信息化、智能化产品和服务逐渐渗透到居民生活的各个角落,平台网络在求职、招聘中发挥了越来越重要的作用,企业可以在各大求职网站和社交软件上发布招聘信息,安排线上交流和沟通,劳动者也可以通过信息网络更直观和全面地了解企业的岗位需求和薪酬待遇。从这个角度出发,数字经济的发展促进了勞动力市场信息的透明化,提高了岗位匹配效率,必将有利于就业稳定性的提高。然而,与此同时,很多数字化产品和服务都可能会替代一部分劳动力,例如智能机器人普及和应用之后,原来该职位员工的就业必将变得困难,同一岗位的竞争程度增加,员工主动或被动离职、频繁寻找新工作的概率可能上升。不仅如此,一旦ChatGPT等智能化程度更高的语言模型大规模进入市场,还会有更多原来由人完成的工作被机器所替代,劳动者们更有可能面临不断离职、寻找新工作的困境。从这一角度看,数字经济的发展又将不利于就业的稳定性。在这两种因素的综合作用下,数字经济到底是否有利于居民的稳定就业?这一重要问题在以往文献中尚无完全确定的答案,本文也将通过理论建模和实证等方法尝试回答这一问题。

从文献角度出发,数字经济自兴起以来一直是国内外学界热议的话题。大量研究分析认为,数字技术和自动化必将对当前及未来的就业市场产生重大和深远的影响[1]。AUTOR、DORN (2013) [2]研究发现,自动化技术将对就业产生替代效应,且主要针对中等技能群体。MICHAELS等(2014) [3]基于11个国家25年的数据研究也表明,信息和通信技术(ICT)使得工作的技能需求被极化,一些低技能的工作消失,更多具有比较优势的新工作又被创造出来。其他研究如AUTOR (2015) [4],ACEMOGLU、RESTREPO (2019) [5]也得到了类似的结论。ACEMOGLU、RESTREPO (2020) [6]利用美国数据研究发现,整体而言,机器人技术的普及的确会导致工人失业率的上升和工资水平的下降。国内文献方面,蔡跃洲和陈楠(2019)[7]认为,在人工智能的发展进程中,中间层岗位可能受害最大。戚聿东等(2020)[8]构建了就业质量的衡量指标,发现数字经济的发展能够优化就业结构,提高就业质量。柏培文和张云(2021)[9]着重关注中低技能劳动者,发现数字经济的发展的确会挤占这一群体的相对收入权,但也能够改善他们的相对福利。不难看出,这些研究更加聚焦于数字经济对于失业率及就业结构的影响,较少有研究致力于探索数字经济和就业稳定性的关系。

另一支与本文相关的文献是关于就业稳定性的研究。以往文献中将不稳定就业定义为一种缺乏保障的,有风险的雇佣状态[10-12],随着经济全球化不断推进,这种不稳定的就业状态已经逐渐延伸至各个国家和地区[10]。研究表明,不稳定就业的影响因素可能包括就业等级、教育水平和培训等[13-14]。此外,大多数研究也发现,处于这类不稳定部门的就业者工资通常更低 [15]。国内研究方面,李骏(2018)[16]讨论了非稳定就业形成的劳动力市场分割在中国香港和内地的差异,莫玮俏和史晋川(2020)[17]研究则发现,丈夫的稳定就业将会降低妻子的工作时长。此外,一部分研究者着重关注农民工的就业稳定性,如邵敏和武鹏(2019)[18]将就业稳定性和我国出口导向型的经济模式联系起来,发现这一模式是导致农民工就业稳定性低的重要原因。总体而言,以往文献更加关注不稳定就业带来的后果及其异质性,而对于就业稳定性影响因素研究相对较少,更少有研究涉及数字经济、人工智能等因素。

本文基于理论框架提出研究假设,并通过实证分析详细检验数字经济发展对就业稳定性的影响及渠道。具体而言,本文首先在一个一般均衡框架中引入数字技术,讨论数字技术对企业的劳动需求、就业市场的搜寻-匹配等过程的影响,进而得到其影响就业稳定性的可能渠道和方向,形成实证假设。接下来,将基于CFPS等数据形成数字经济发展和居民就业稳定性的衡量指标,从实证上检验两者之间的相关关系。考虑到可能存在的内生性问题,本文还将使用工具变量等方法尽可能降低内生性的干扰,提高结果的科学性和可靠性。此外,还将从实证角度讨论两个渠道的存在性及其在主结果中发挥的作用。

本文可能的贡献主要体现在以下三点:首先,以往文献往往更关注数字经济对劳动的替代作用和就业创造作用,少有研究注意到就业的稳定性指标。但只有在就业稳定性方面,数字经济才能更好地发挥提高匹配程度等积极作用,更有可能产生正面效应。本文基于微观数据验证了数字经济对就业稳定性的影响方向,为探索数字经济对劳动力市场的影响提供了新的维度。其次,文章给出了两个方向相反的影响渠道,并从理论建模和实际数据两个角度进行了检验,为深入理解数字经济如何影响就业稳定性,正确引导数字经济和就业发展方向提供了有益的理论依据。最后,就业稳定性是关乎社会经济稳定和个人发展的重要指标,数字经济也是新时代高质量发展的重要关键词。因此,本文的研究结论具有现实意义,能够为后续推动数字经济的健康发展,保障人民的就业权益的相关政策制定打下理论基础。

二、理论框架及研究假设

本文构建一个包含数字经济的一般均衡模型,假设生产部门同时使用数字化服务、资本和劳动作为投入要素,代表性企业使用常替代弹性生产技术:

Yt=[α(AMMt)1-1/σ+(1-α)Q1-1/σt]σ/(σ-1)(1)

式(1)中Yt代表当期企业产出;Mt代表数字化产品,包括数字技术相关的一系列产品和服务,如智能机器人、数字设备等;AM代表数字服务拓展型技术;Qt代表其他要素形成的增加值;参数α∈(0,1)代表数字化产品或服务的产出弹性;σ代表数字化产品与其他传统要素形成的增加值之间的替代弹性。假设σ>1,即这一生产要素与传统生产要素之间主要体现为替代关系,随着数字经济的发展,数字化产品的价格下降,投入量增加,企业传统生产要素的需求可能降低。此外,假设当期Mt来自于前一期的留存(1-δM)Mt-1和本期的数字研发投入GMt,即Mt=(1-δM)Mt-1+GMt,增加值则由资本和劳动两种要素复合形成:

Qt=[β(AKKt)1-1/ε+(1-β)(ALLt)1-1/ε]ε/(ε-1)(2)

式(2)中Kt和Lt分别代表资本和劳动投入;AK和AL则分别为资本拓展型技术和劳动拓展型技术;参数β指资本要素在增加值投入中的份额;ε代表两者之间的替代弹性。同郭凯明(2019)[19]类似的,这里假设数字化产品同劳动、资本的替代弹性相同,也就是说,当产业结构更倾向于劳动密集型时,数字经济对于劳动的替代效应更强。

代表性企业以最大化总贴现利润为最终目标,选择最优的数字化产品、劳动和资本要素投入,最优化问题写成:

maxEt∑∞s=tΛt,s[PsYs-ωsLs-RsKs-c(Vs)

-PMsMs](3)

式(3)中Ps代表产品价格,ωs、Rs和PMs分别代指工资水平、利率和数字要素价格,Λt,s代表贴现因子。同绝大多数文献一样,假设资本的积累取决于上一期的资本留存和当期投资,即满足Kt=(1-δK)Kt-1+It。劳动力投入方面,假设在每一期期末,现有劳动力都有一定比例离开当前岗位,成为待就业人群,企业每一期也会重新组织招聘,吸纳新的员工。定义企业发布招聘的空岗位数量为Vt,产生的总招聘成本为c(Vt)。发布的岗位数量越多,带来的企业人力、物力成本越高,即满足c′(Vt)>0。

在劳动力市场上,本文参考经典的搜寻-匹配理论框架[20-21],假设求职过程存在搜寻匹配摩擦,企业发布招聘的岗位数量、待就业劳动者人数和最终找到工作实现就业的人数不完全相等,而是满足一定的数量关系。具体来说,设前来寻找工作的求职者人数为Ut,企业发布的职位数量为Vt,那么最终找到工作的劳动者人数Ht满足:

Ht=μtUηtV1-ηt(4)

式(4)中参数η∈(0,1)代表在就业匹配中求职一方对于最终就业人数相对影响的弹性,η越大则说明劳动供给方数量对最终劳动力人数的影响越强。μt∈(0,1)代表岗位的匹配效率,取决于整体劳动力市场的信息对称程度、产业错配程度等。在现实经济中,当数字经济的发展程度越高时,信息的网络性发挥作用的渠道越多、范围越广,劳资双方的沟通便利性越高,就业市场信息的对称性也就越强,就业匹配效率越高。鉴于此,本文假设μt是数字经济發展程度的函数,满足dμt/dMt>0。令每一期劳动者的离职率,即进入新一轮就业匹配流程的劳动者比例为λt=Ut/Lt,企业发布岗位密度为vt=Vt/Lt,则就业匹配方程可以写成:

Ht/Lt=μtληtv1-ηt(5)

这样一来,t时期参与就业的劳动力人数可以分为两部分:一部分是前一期没有离职,仍处于劳动力市场的人,表示为(1-λt-1)Lt-1;另一部分则是通过在劳动力市场上求职应聘成功,实现重新就业的人员,表示为μt-1ληt-1v1-ηt-1Lt-1。最终的工资水平由劳动力和企业双方通过纳什讨价还价(Nash Bargaining)决定:假设代表性劳动者的效用函数中包括消费和劳动供给,其中劳动供给带来负效用,劳动者可以选择是否进入劳动力市场工作,相比于不进入劳动力市场而言,接受工作带来的净收益为sHt。同理,假设企业发布岗位空缺后,成功招聘一名劳动者相对于未成功招聘的净收益为sFt。那么纳什讨价还价得到的工资水平将能够使得两个净收益的CRS加总最大化,即ωt=argmax(sHt)θ(sFt)1-θ,θ代表企业在工资谈判中的相对优势地位。

在均衡条件下,整体经济中劳动力的离职率可以写成:

λt-μ1/ηtλt1-ηcΓLt1-ηη(6)

式(6)中c代表企业招聘成本常数,ΓLt代表企业部门最优性条件中劳动力的影子价格,满足dΓLt/dMt<0。从式(6)可以看出,数字技术的提高和数字化服务的不断完善将可能通过两个渠道影响经济中居民的就业稳定性:

一方面,μt的提高带动离职率的下降,即就业稳定性的上升。数字经济打破了信息交流的地域限制,扩宽了用人单位的招聘渠道和求职者的应聘方式,更好地满足了不同人群的就业需求。求职者可以通过在线招聘网站、社交媒体等获知大量的招聘信息和职位机会,查看企业的执业信息、工作要求和薪酬福利等,更好地了解企业近况和岗位需求,做出更明智的选择。雇主则可以通过在线招聘平台广泛发布招聘,吸引更多的求职者,并利用人工智能和大数据分析技术对求职者的背景、技能和经验进行筛选和精准匹配,提高招聘的效率和准确性。这也就是说,通过互联网平台,求职者和用人单位都可以更加直观地了解对方的实际情况,极大地提高了劳动力市场的透明度。这些都将有利于就业市场上信息对称程度的上升和技能匹配程度的提高,在上述模型框架中即表现为μt的增加。在其他条件不变的情况下,这也将有效降低劳动力的离职率,提高就业稳定性。

另一方面,ΓLt的下降带动离职率的提高,即就业稳定性的降低。数字经济的快速发展加速了智能机器人等数字化产品的应用与普及,大大提高了企业生产力。然而,随着这些数字化产品的不断增加,人与机器的竞争也开始逐渐加剧。智能机器和自动化系统的优势在于其高速计算、准确度和无需休息的能力。它们能够执行重复、繁琐的任务,同时具备处理庞大数据集和复杂算法的能力,这使得它们在生产制造、数据分析、客户服务等多个领域比人类更具竞争力。长此以往,人类劳动力的价值下降,企业仅需要雇佣少数具有数字化技能的人才,不再需要使用大量人力资本。整体而言,同一岗位的员工在工作机会和薪资方面的竞争程度也会提高,企业裁员率增加,员工主动或被动离职次数上升,就业稳定性也随之下降。

不难发现,此时,两个渠道分别指向相反的方向,当提高就业匹配的效果更强时,数字经济的发展对提高就业稳定性起正面效果;而当数字化产品替代劳动带来的影响更大时,数字经济发展则不利于居民的稳定就业,反而可能增加失业,提高员工离职率。鉴于此,提出两个方向相反的实证假设:居民的就业稳定性将随数字经济的发展程度的上升而提高/下降。

三、数据与实证设计

(一)实证模型设定

基于上述理论模型,为了进一步检验数字经济发展对就业稳定性的影响,本文设定如下计量检验模型:

Stabijt=β0+β1×Digitjt+γ×X+νi+t+εijt(7)

式(7)中i代表个体;j代表地区;t代表时间;Stabijt为个体的就业稳定性,用是否签订合同和近期离职次数两个维度衡量;Digitjt代表当地数字经济的发展程度;X代指一系列个体和地区层面控制变量,包括个体健康状况、所在家庭规模、产业结构等;νi和t分别表示个体和年份固定效应;εijt为随机扰动项。考虑到同一地区个体之间可能存在的相关性对结果的影响,标准误聚类到地区层面。与此同时,在稳健性检验中,使用是否签订合同这一虚拟变量作为因变量,因此引入了Probit模型;使用20世纪80年代邮电业务作为工具变量,因此还引入了2SLS回归模型,其涉及主要解释变量和被解释变量的变化形式将在下文具体阐述。考虑到两个回归模型的控制变量和回归形式与式(7)相似,在此不再赘述。

(二)数据来源及变量说明

本文所使用的数据主要包含两类,一类是数字经济相关的宏观指标,主要来源于国家统计局;另一类则是个体层面的微观数据,主要来源于中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)2014年、2016年、2018年和2020年数据。CFPS 由北京大学中国社会科学调查中心主导,使用内隐分层方法进行多阶段抽样设计,包含经济社会、教育、人口变迁等多个维度数据,具有变量覆盖范围广、抽样规模大、代表性强等优势,能够满足需要。具体而言,本文所使用的变量及其定义如下:

就业稳定性。在以往文献中,罗楚亮(2008)[22]认为,稳定就业指长期合同工和固定职工,其他就职类型均应属于非稳定就业,李骏(2018)[16]也基于中国劳动力动态调查和香港社会动态追踪调查两项数据将非稳定就业定义为没有全职工作或没有固定雇主。邵敏和武鹏(2019)[18]聚焦于研究农民工的就业稳定性及其影响因素,因此将主动转换工作视为稳定性较差的表现,莫玮俏和史晋川(2020)[17]基于CGSS数据为就业稳定性选取了4个衡量维度,包括以往工作次数、工作年限、合同签订和单位属性。参考以上同类文献的做法,综合CFPS数据的可得性,本文使用是否签订合同和近期离职次数2个维度衡量就业稳定性。具体而言,在CFPS问卷中,受访者被询问了自上一次受访以来或最近2年以来更换工作的次数及在当前所从事的主要工作中是否签订合同的情况①。我们将这2个变量进行标准化处理后进行平均,形成就业稳定性的综合衡量指标②。值得提出的是,CFPS的受访者中还有一部分为自雇劳动(问卷中表现为:为自己/自家干活),随着数字技术的发展和平台经济的规模扩大,他们的经营稳定性同样可能受到影响,只是本文将关注重点集中于数字经济通过职业匹配、劳动替代等渠道對就业的影响,因此仅考虑了受雇人员。

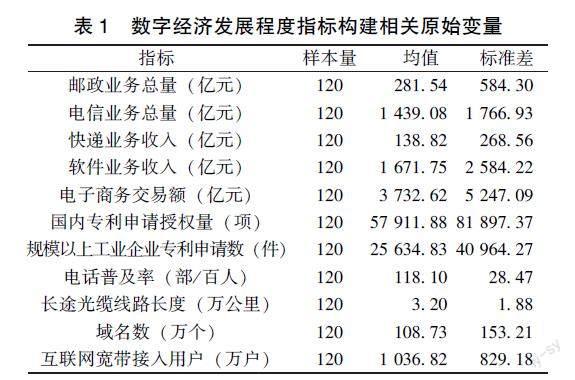

数字经济发展程度。数字经济发展程度是本文的主要解释变量,参考BUKHT和HEEKS (2018)[23]、戚聿东等(2020)[8]、柏培文和张云(2021)[9]等对于数字经济内涵的诠释和衡量方法,我们选取了数字经济供给端和需求端两大维度。其中,供给端主要包括数字相关产业的发展情况,具体体现在互联网、电子商务、科技、软件制造等典型行业。因此,本文选取地区邮政业务总量、电信业务总量、快递业务收入、软件业务收入、电子商务交易额、专利申请授权数和规上企业专利数作为数字相关产业发展程度的代理指标并进行了相应地对数化处理。此外,数字经济需求则主要体现在数字用户及数字平台的构建上,本文选取电话普及率、长途光缆线路长度、域名数和互联网宽带接入用户数量4个指标作为相应的代理指标。考虑到各地区的人口规模差距,我们还对互联网宽带接入用户等进行人均化处理。表1中总结了数字经济发展程度指标构建所用到的原始变量及其描述性统计。进一步地,将这11个变量标准化,利用主成分分析法可提取到3个主成分,组合形成数字经济发展程度的综合指标③。从指标的相对数值看,随着时间的推移,数字经济的发展程度迅速提高,这在定性上也与全国数字经济发展的整体趋势相符合,一定程度上验证了综合指标构建的准确性和可靠性。

除此之外,我们还引入了一系列控制变量,其中在个体层面,由于CFPS调查中每一年都有新的个体、家庭被引入调查,也有之前的受访人群退出调查,即形成的是非平衡面板数据,因此依然加入了个体层面控制变量,包括家庭规模、健康状况、婚姻状态等。在地区层面,可能影响个体就业稳定性的因素包括当地经济发展的实际水平、产业结构等。例如在经济发展水平越高的地区,企业平均规模更高,规范性和综合实力更强,提供稳定就业岗位的概率也可能越高。相比于农业、制造业,服务业等行业吸纳就业能力较强,但企业员工流动性也较高,这也就意味着,产业结构对就业稳定性同样构成影响。此外,由于地方财力等的差异,我国各地区的社会保障水平也存在很强的异质性,可能影响当地居民的就业稳定性,具体表现为:如果当地的社会保障对居民基本生活的保障程度足够高,那么劳动者务工的动机就越弱,对工作的选择性越强,可能形成不工作和有稳定工作的两级分化状态。鉴于此,本文引入地区GDP增长率、第三产业占比、社会保障与就业支出占比等作为地区层面控制变量。

四、实证结果及分析

(一)基准回归结果

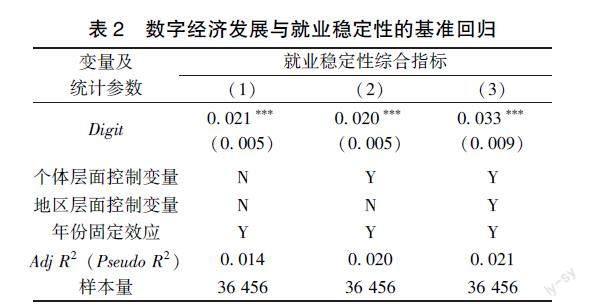

表2展示了数字经济发展对就业稳定性影响的基准回归结果,在仅引入固定效应,不加入任何控制变量的情况下,结果显示回归系数为0021,在犯错概率不超过1%的情况下显著。进一步地,列(2)~(3)在此基础上依次控制了个体层面控制变量和地区层面控制变量。结果表明,在这两列回归中,数字经济发展对劳动者的就业稳定性同样表现出显著的正向作用,且显著性水平均在1%以上。以列(3)为例,实证结果显示,在其他条件不变的情况下,数字经济发展综合指数提高1单位,就业稳定性的综合指标就将增加0033,这也初步验证了本文第二部分中的假设,即数字经济发展对于就业稳定性存在积极作用,降低劳动力市场的信息不对称、提高匹配效率等途径所带来的正面效应更有可能强于企业数字化产品替代劳动力对稳定就业的负面影响。

(二)稳健性检验

为了进一步检验这一实证结果的稳健性,进行了一系列稳健性检验。基准回归中稳定就业的衡量指标中包含的初始变量是更换工作的次数。但在现实经济中,随着信息社会的不断发展和劳动者思想的更新升级,很多劳动者,尤其是青年劳动者对于工作的态度并不是以完全固定和一成不变为最好,而是在不断寻求更加适合自己的职业方向,此时适当更换工作并不意味着工作不稳定,而只是意味着不一样的,甚至更好的工作状态。与之相对应的,只有当个体更换工作频率过高时,才反映该个体存在就业困难,稳定性差的特点。因此,表3列(1)更换了被解释变量的衡量方式,将衡量指标中的离职次数换成了是否频繁更换工作,其中频繁更换工作是指该受访者在两年内更换工作次数达到两次以上;列(2)则将就业稳定性的衡量方式更换为是否既签订了合同又没有更换工作。从回归结果看,此时两项的结果都仍然显著,说明这一更换并不会影响结论。

更进一步地,文章中的稳定就业是想代指一种相比不稳定更好的就业状态,其优势包括相对长期的雇佣合同,受法律保护的劳动时长和各项保险,能够给予劳动者较好的保障,让其没有后顾之忧,对比的是几个月换一个工作,随时面临失业,惶惶不可终日的状态。然而,离职次数的高低更有可能是一种选择,而无法成为就业状态好的绝对表现形式。同时,部分文献也直接以合同签订与否作为是否稳定就业的唯一衡量维度[16]。因此,表3列(3)中摒弃了对于离职次数的关注,仅以是否签订合同作为就业稳定性的衡量指标。由于因变量为二值变量,需要采用Probit模型,我们参考张勋等(2019)[24]的做法控制了区域的固定效应,不再引入地区层面的控制变量。此时,在犯错概率不超过5%的前提下,回归结果仍然表现为正向显著,说明数字经济的发展对于就业稳定性的定性影响并不受到因变量衡量方式的影响。

对于解释变量,基准回归中使用主成分分析得到的综合指标作为数字经济发展的代理指标,表3列(4)中将解释变量直接更换为11个标准化后变量的数量平均值,发现结果的方向和显著性程度也均不会发生变化,说明这一结论对于被解释变量和解释变量衡量方式的改变均具有稳健性。此外,基准回归使用了2020年访问的最新数据,具体访问时间在2020年初新冠病毒疫情之后。突发疫情让很多中小企业面临前所未有的资金流危机,经营陷入困境,失业率快速上升,就业稳定性受到大幅影响。尽管在基准回归中,已经控制了年份固定效应,也引入了地区层面的控制变量,理论上可以缓解2020年突发疫情及后来的局部散点疫情对回归结果的干扰,但疫情的影响还可能渗透到更多方面,例如影响该年份数字经济的发展程度,进而影响其对就业稳定性的正面效应。鉴于此,表3列(5)不再考慮2020年数据,直接使用前三年的数据,发现此时的定性结果仍不发生改变,说明疫情的影响同样不会干扰最终结论。

数字经济的发展是我国经济社会不断进步、科技创新能力持续提高的产物,同时又在推动着社会生产力的进一步上升,因此,在数字经济的相关研究中,内生性问题往往成为无法绕开的重要问题。在本文中,一方面,数字经济的发展能够提高就业的稳定性,稳定就业也能够使得劳动者的工作积极性、主动性更强,创新研发动力更充足,进而促进数字产业化和产业数字化发展,即可能存在内生因果问题。另一方面,限于数据来源,回归中能控制的变量总是有限的,无法完全涵盖就业稳定性的影响因素,即无法完全避免遗漏变量的问题。基准回归中所使用的计量模型中使用固定效应等手段尽可能缓解遗漏变量等带来的影响,更进一步地,表4列(1)使用滞后一期的数字经济发展指标作为解释变量进行回归。结果表明,在通过变量滞后一期减少内生性问题带来的干扰之后,数字经济发展仍然对就业稳定性存在显著的正向影响,即结论不发生变化。

除变量滞后外,工具变量法也是解决内生性问题的常用方法。在我国的互联网发展史上,信息网络的使用和普及最早是从电话和邮件业务开始的,因此,历史上邮电业务量较高的地区也可能更容易发展数字经济[25]。与此同时,多年前的邮电行业发展程度也几乎不再对近年的居民就业产生直接影响。因此,参考黄群慧等(2019)[25]、NUNN、QIAN (2014) [26]、赵涛等(2020)[27]等文献的做法,本文选取1984年的各地区的邮电业务总量作为数字经济发展程度的工具变量。考虑到单一年份数据为截面数据,我们借鉴NUNN、QIAN (2014) [26]选取了上一年互联网使用人数作为时间相关变量,以两者的乘积作为最终使用的工具变量。表4列(2)~(3)分别使用1984年邮电业务总量和上一年互联网上网人数或互联网宽带接入用户对数的乘积作为工具变量。由于当时重庆市尚未形成直辖市,没有邮电业务相关数据,因此这两列的样本数量小于基准回归。结果表明,一阶段回归结果中F值均大于10,且CraggDonald Wald F统计量大于StockYogo weak ID test critical values的所有临界值,可以拒绝存在弱工具变量的原假设。如表4中所示,数字经济发展仍然对就业稳定性存在显著的积极影响,说明在使用了工具变量,内生性问题带来的可能影响减小的情况下,这一结论仍不会发生改变。

除此之外,考慮到是否签订合同也能够较好地反映就业稳定性状态,且在以往文献中也常被视为唯一稳定性衡量指标,本文也进一步将被解释变量更换为是否签订合同并适用上述稳健性检验。方式包括更换数字经济发展衡量方式、换用前三年数据及使用滞后一期的数字经济发展指标、使用1984年邮电业务形成工具变量等。结果表明,此时回归系数的方向和显著性均不会发生变化,即结论依然稳健。

(三)影响机制分析

在第二部分的理论模型中,提高就业匹配程度和替代劳动力是数字经济影响就业稳定性的两大可能渠道。上述实证分析表明,数字经济的持续发展对于居民就业稳定性的总体影响是显著为正的,这也就是说,就业匹配程度的提高这一渠道带来的正面效应很可能大于劳动力被替代渠道带来的负面效应。在接下来的研究中,本文也将进一步通过实证检验这两项影响机制的存在性。对于影响机制的检验方法,早年的BARON、KENNY (1986) [28]认为,如果引入待检验的中介变量后,待检验变量的回归系数显著,被解释变量的回归系数有所下降,则说明存在中介效应,如被解释变量回归系数变为不显著,说明存在完全中介效应。这一检验方法具有数据可得性强、简便易行等优势,并很快成为实证研究中检验中介效应最常用的方法之一,后续绝大多数学术文献也沿用这一思路进行检验。然而近年来,也有研究者撰文指出,这一方法无法规避内生性等问题,可能带来计量结果的偏误[29]。

鉴于此,本文参考江艇(2022)[29]的方法,综合数据可得性进行检验。具体而言,首先定义就业匹配程度变量。一般地,当劳动者的技能正好和所从事的职业所需技能相同或差距非常小时,即说明就业匹配质量较高[30-32]。参考王俊(2021)[32]、KAMPELMANN、RYCX (2012) [33]等文献的做法,综合CFPS问卷所得的变量,计算出每个职业劳动者的平均受教育年限,并用受访者的实际受教育年限和平均受教育年限之差的绝对值(Edu_gap)作为匹配效率的代理指标。当两者之间的差距越小时,说明就业岗位和劳动者技能匹配效率越高。考虑到各地区劳动力就业偏好的异质性及当地行业发展程度的差异,对不同年份和地区分开计算平均受教育年限,以便更准确地衡量受访者在当地就业的岗位匹配程度。表5列(1)使用了受教育程度差距大于中位数,即就业匹配程度低于中位数的样本,列(2)则使用教育年限与平均年限之差小于等于中位数,即就业匹配程度低于中位数的样本。结果表明,在两者差距更小,就业匹配程度更高的群体中,数字经济的发展更容易起到提高就业稳定性的效果。同理,考虑到是否签订合同这一指标同样具有代表性,我们也以其为被解释变量进行了影响机制检验并得到了一致的结果。这也就说明,提高就业匹配程度的确可能是数字经济发展促进稳定就业的重要途径。

本文理论分析中所涉及的另一影响机制是数字产品对于人类劳动力的替代。一般来说,智能化产品总是能容易地替代中等或以下技能的劳动力,因此,如果这一影响机制存在的话,也就意味着低技能人群受害更大,在就业稳定性上的受益更小。根据这一思路,表6列(1)~(2)按受教育程度(Eduyear)是否高于中位数水平区分样本,发现列(1)的回归结果显著为正,列(2)的回归系数则不显著,说明在受教育程度更高的群体中,数字经济对收入稳定性的影响效果明显更强。这也就证明了另一机制的存在性:在数字经济蓬勃发展的过程中,机器逐渐替代了部分程序化较强的劳动力岗位,也提高了人工岗位的竞争程度,进而使得就业稳定性下降。此外,在被解释变量的衡量维度中剔除离职率,仍以合同签订衡量就业稳定性,将会发现此时两列回归结果均显著,且受教育程度更低的群体显著程度反而更高,说明相比于就业匹配程度而言,劳动替代机制的作用力稍弱,而这也可以与数字经济对就业稳定性整体影响效果为正对应起来。当然,值得提出的是,上述两个渠道并不是数字经济对就业稳定性影响的全部渠道,本文的理论分析和实证检验中也都不否定任何其他机制的可能存在性,只是因为两者在现实经济中相对直接和重要,且影响方向恰好相反,故以此为出发点,探寻数字经济影响就业稳定性的可能途径。

五、结论与政策建议

目前,数字经济的持续发展已经成为全球经济的一个重要和不可逆转的趋势。本文基于理论模型和CFPS微观数据研究了数字经济对就业稳定性的影响效应,主要得到以下结论:第一,基于一般均衡框架的理论分析表明,数字经济可以通过提高就业匹配效率和替代劳动力两个渠道影响居民的就业稳定性,且两者指向相反的方向,最终的影响方向决定于两者的相对大小。第二,使用CFPS数据进行实证检验发现,在其他条件不变的情况下,数字经济的发展将有利于提高居民的就业稳定性。更换解释变量与被解释变量指标衡量策略、排除公共卫生事件干扰、利用工具变量等方法降低内生性问题后,定性结论仍保持稳健,不会发生改变。第三,影响机制分析结果表明,提高就业匹配效率和替代劳动力两个渠道都存在,只是替代劳动力渠道的显著性和稳健性更弱。这也意味着,就业匹配程度提高这一机制带来的正面效应更有可能在主结果中起到主导效应,促使主结果方向为正。这一研究从就业稳定性的视角出发,验证了数字经济对就业稳定性的影响方向和机制,为探索数字经济对劳动力市场的影响提供了新的维度,也为下一阶段持续推动数字经济高质量发展,保障居民稳定就业的政策制定提供了有益的依据。

在当前的形势下,数字经济给传统产业发展和就业模式带来了巨大的挑战,也要求劳动者、企业和政府及时调整战略,及早适应数字化时代,推动就业市场的变革和创新。基于上述结论,本文可以得出几点政策启示:

一是加强数字技能培训和就业服务。根据文章结论,数字经济可以通过降低就业市场的信息不对称、提高岗位适配程度来促进居民稳定就业。因此,政府可以继续持续加强数字技能培训方面的投入,帮助待就业人群,尤其是弱势就业群体提高数字技能水平,善用信息网络多方面了解企业信息,积极适应新就业形势。此外,还可以推动建立数字就业信息平台,帮助劳动者了解市场岗位需求和就业机会;为企业线上招聘提供专业的咨询和技术支持,鼓励更多企业加入数字化平台,推动劳动力市场信息更加透明化,流程更加科学化,让更多劳动者和企业享受到数字经济在提高岗位适配度、提高就业匹配质量方面的积极效应。

二是積极引导数字经济发展。在本文结论中,劳动力替代的渠道影响力尚且较弱,不足以主导数字经济对就业稳定性的影响方向,但随着数字经济的进一步发展,这一替代作用可能会有所加强。因此,应当积极引导数字经济的发展方向,推动数字技术与传统产业的深度融合,促进数字经济与实体经济的良性互动,避免数字经济对传统产业和就业的替代作用过于强烈,导致就业稳定性大幅下降。同时,也要帮助企业更好地适应数字经济时代的变革,鼓励企业加入创新研发投入,提高产业效率和竞争力,以更高效的方式提升经济效益和就业稳定性。

三是建立稳定的社会保障体系,更好地保障劳动者权益。数字经济的快速发展可能意味着很多传统行业和职业将面临技能升级和转型的挑战,就业机会减少。如之前所述,这一效应尚未在稳定就业方面占据主导地位,但仍需谨防。因此,政府可以适时调整和完善劳动法律法规,加强社会保障体系建设,提高就业者的保障水平和社会保障覆盖面,降低他们的就业风险,避免失业问题的频发及其对于社会稳定性的负面影响。

本文从理论和实证的角度检验了数字经济发展与就业稳定性的关系,为后续就业政策的制定及数字经济的持续发展战略提供了有益的理论参考。仍需承认的是,正如前文中所提到的,本文聚焦于就业匹配和劳动替代两个渠道,但在现实经济中,数字经济还通过一些其他渠道影响稳定就业,如数字经济的发展可能会创造大量临时性的、非标准化的就业岗位,进而影响整体就业的稳定性,而这也将成为进一步研究和探索的方向。

[注 释]

①

据CFPS问卷标注,此处的合同不仅包括企业合同,也包括党政机关、事业单位等与雇员签订的聘用合同和录用协议。

② 由于两个指标主成分分析的KMO等于05,不满足进行主成分分析的条件,因此进行直接平均。

③ 此时KMO为0832,能够通过Bartlett球形检验,满足进行主成分分析的条件。[BFQ][ZK)]

[参考文献]

[1]BRYNJOLFSSON E, MITCHELL T. What can machine learning do? Workforce implications[J]. Science, 2017, 358(6370): 1530-1534.

[2]AUTOR D H, DORN D. The growth of lowskill service jobs and the polarization of the US labor market[J]. American economic review, 2013, 103(5): 1553-1597.

[3]MICHAELS G, NATRAJ A, VAN REENEN J. Has ICT polarized skill demand? Evidence from eleven countries over twentyfive years[J]. Review of economics and statistics, 2014, 96(1): 60-77.

[4]AUTOR D H. Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation[J]. Journal of economic perspectives, 2015, 29(3): 3-30.

[5]ACEMOGLU D, RESTREPO P. Automation and new tasks: how technology displaces and reinstates labor[J]. Journal of economic perspectives, 2019, 33(2):3-30.

[6]ACEMOGLU D, RESTREPO P. Robots and jobs: evidence from US labor markets[J]. Journal of political economy, 2020, 128(6): 2188-2244.

[7]蔡跃洲, 陈楠. 新技术革命下人工智能与高质量增长、高质量就业[J]. 数量经济技术经济研究, 2019, 36(5):3-22.

[8]戚聿东, 刘翠花, 丁述磊. 数字经济发展、就业结构优化与就业质量提升[J]. 经济学动态, 2020 (11):17-35.

[9]柏培文, 张云. 数字经济、人口红利下降与中低技能劳动者权益[J]. 经济研究, 2021, 56(5):91-108.

[10]KALLEBERG A L. Precarious work, insecure workers: employment relations in transition[J]. American sociological review, 2009, 74(1): 1-22.

[11]KALLEBERG A L. Job quality and precarious work: clarifications, controversies, and challenges[J]. Work and occupations, 2012, 39(4): 427-448.

[12]FERREIRA M. Informal versus precarious work in Colombia: concept and operationalization[J]. Progress in development studies, 2016, 16(2): 140-158.

[13]KNIGHT J, YUEH L. Job mobility of residents and migrants in urban China[J]. Journal of comparative economics, 2004, 32(4):637-660.

[14]HUANG Q. The impact of job mobility on earnings growth of migrant workers in urban China[J]. Frontiers of economics in china, 2011, 6: 171-187.

[15]BARGAIN O, KWENDA P. Earning structures, informal employment and selfemployment:new evidence from Brazil, Mexico and South Africa[J]. Review of income and wealth, 2011, 57: 100-122.

[16]李駿. 非稳定就业与劳动力市场分割——对内地与香港的比较研究[J]. 社会学研究, 2018, 33(5):164-190.

[17]莫玮俏, 史晋川. 就业稳定性、风险预防与女性工作时间[J]. 经济理论与经济管理, 2020(2):10-23.

[18]邵敏, 武鹏. 出口贸易、人力资本与农民工的就业稳定性——兼议我国产业和贸易的升级[J]. 管理世界, 2019, 35(3):99-113.

[19]郭凯明. 人工智能发展、产业结构转型升级与劳动收入份额变动[J]. 管理世界, 2019, 35(7):60-77.

[20]DIAMOND P A. Aggregate demand management in search equilibrium[J]. Journal of political economy, 1982, 90(5): 798-812.

[21]MORTENSEN D T, PISSARIDES C A. New developments in models of search in the labor market[J]. Handbook of Labor Economics, 1999, 3, b(2): 2567-2627.

[22]罗楚亮. 就业稳定性与工资收入差距研究[J]. 中国人口科学, 2008(4):11-21.

[23]BUKHT R, HEEKS R. Defining, conceptualising and measuring the digital economy[J]. International organisations research journal, 2018, 13(2):143-172.

[24]张勋, 万广华, 张佳佳, 等. 数字经济、普惠金融与包容性增长[J]. 经济研究, 2019, 54(8):71-86.

[25]黄群慧, 余泳泽, 张松林. 互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验[J]. 中国工业经济, 2019(8):5-23.

[26]NUNN N, QIAN N. US food aid and civil conflict[J]. American economic review, 2014, 104(6):1630-1666.

[27]赵涛, 张智, 梁上坤. 数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J]. 管理世界, 2020, 36(10):65-76.

[28]BARON R M, KENNY D A. The moderatormediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of personality and social psychology, 1986, 51(6): 1173.

[29]江艇. 因果推斷经验研究中的中介效应与调节效应[J]. 中国工业经济, 2022(5):100-120.

[30]OLUYOMI P, ADEDEJI S O. Skills mismatch among university graduates in the Nigeria labor market[J]. USChina education review, 2012, 1:90-98.

[31]LIU K, SALVANES K G, SRENSEN E . Good skills in bad times: cyclical skill mismatch and the longterm effects of graduating in a recession[J]. European economic review, 2016, 83:3-17.

[32]王俊. 经济集聚、技能匹配与大城市工资溢价[J]. 管理世界, 2021, 37(4):83-98.

[33]KAMPELMANN S, RYCX F. The impact of educational mismatch on firm productivity: evidence from linked panel data[J]. Economics of education review, 2012, 31: 918-931.

Does the Development of the Digital Economy Improve Employment Stability?

Zhou Huijun

(Institute of Economics, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100836, China)

Abstract:

With the continuous advancement of digitalization, the digital economy has gradually become a new driving force leading the development of the society and economy. Under the current economic situation, does the development of the digital economy contribute to the improvement of the employment stability of residents? Based on the theoretical framework, this article analyzes the impact of the digital economy on the employment stability of residents, which includes two channels: On the one hand, the digital economy reduces information asymmetry in the job market, improves the skill matching degree of employment positions, and thus enhances employment stability; on the other hand, the intervention of digital technology may replace some labor force, leading to an increase in voluntary or involuntary turnover rate and a decrease in employment stability. The empirical results based on the CFPS data show that, under the combined effect of these two factors, the development of the digital economy has a positive impact on the stable employment of residents, and this conclusion remains robust after changing measurement of the indicators, excluding the influence of other events, and using instrumental variables. The result of the mechanism analysis shows that both employment matching efficiency and labor substitution channels exist, but the significance and robustness of the latter mechanism are weaker. That is, the channel of improving employment matching efficiency is more likely to play a dominant role and bring positive effects on the employment stability.

Key words:digital economy; employment stability; matching efficiency; labor substitution

(責任编辑:蔡晓芹)