软岩大变形公路隧道病害处治关键技术

张鑫 王瑞兴 席锦州 周捷 贾佳欣

摘要 某高速公路隧道长1 447 m,最大埋深196 m,穿越须家河组砂泥岩地层,围岩为Ⅳ~Ⅴ级,但在其施工过程中出现了较为严重的大变形情况,已施工完成的二次衬砌出现开裂、仰拱出现隆起等病害,文章通过分析洞内变形特征、区域地质及地应力测试情况,发现区域地质构造作用、岩层产状与隧道轴线关系、高地应力、地下水、两洞间净距等综合作用是隧道发生软岩大变形的主要原因。针对不同病害给出具体的工程处治措施,对类似工程病害处治具有一定的指导和借鉴意义。

关键词 高地应力;软岩大变形;隧道病害处治

中图分类号 U452.12文献标识码 A文章编号 2096-8949(2024)02-0147-03

0 引言

随着我国经济的高速发展,交通基础设施的建设也在不断加强,其中隧道数量越来越多,地质条件也越来越复杂,复杂的工程地质条件与特殊的围岩力学性质致使隧道围岩大变形问题十分突出,严重制约隧道工程的施工建设安全与长期运营稳定。隧道软岩大变形的种类及发生机理有很多,如张广泽等发现应力场、地质构造、地层岩性等因素是驱动隧道围岩大变形孕育发生的根本条件,并严格受构造控制[1]。李永林等通过对国内外隧道工程及地下工程已发生的大量围岩大变形实例的收集分析,研究得出了隧道圍岩大变形的类型可分为围岩岩性控制、围岩结构构造控制和施工扰动影响[2-3]。王成虎等将大变形分为应力型、材料型和结构型大变形三类[4]。但多数软岩大变形隧道围岩应为软岩~极软岩、埋深大(通常都超过500 m以上)、地下水发育,相比较而言,其最大埋深不到200 m,大部分段落围岩破碎程度不高,开挖时地下水不发育,但仍然发生了较为严重的结构破坏现象,属于比较罕见的。

1 工程基本情况

该隧道呈SE~NW展布,区内最高海拔达1 200 m以上,相对高差达400 m,中山地貌。隧道主要穿越地层为中生界三迭系上统须家河组(T3xj)及中生界三迭系下统飞仙关组(T1f)粉砂质泥岩、炭质页岩、砂岩等,并夹有薄煤层,另外隧道穿越Fy断层带及其影响带。洞身段岩体较破碎~较完整,部分极破碎,根据岩体完整程度、岩石硬度、构造位置、地应力、地下水等的影响程度,将全隧道划分为Ⅳ~Ⅴ级围岩。

2 施工及病害情况

该隧道于2017年7月由出口端挂口进洞,2020年10月贯通,历时40个月。2019年5月首次发现二衬开裂,裂缝宽约2 mm,采取贴玻璃片等监测措施对裂缝进行监测,2020年5月发现裂缝数量显著增多,并出现二衬掉块、仰拱隆起等现象,2020年10月病害发展加速,局部段落出现二衬变形开裂、仰拱隆起、二衬掉块等现象。

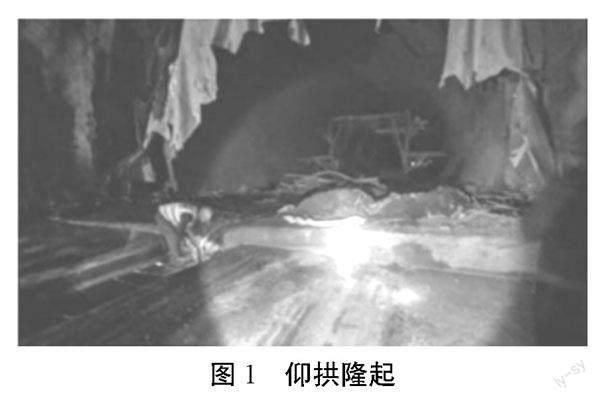

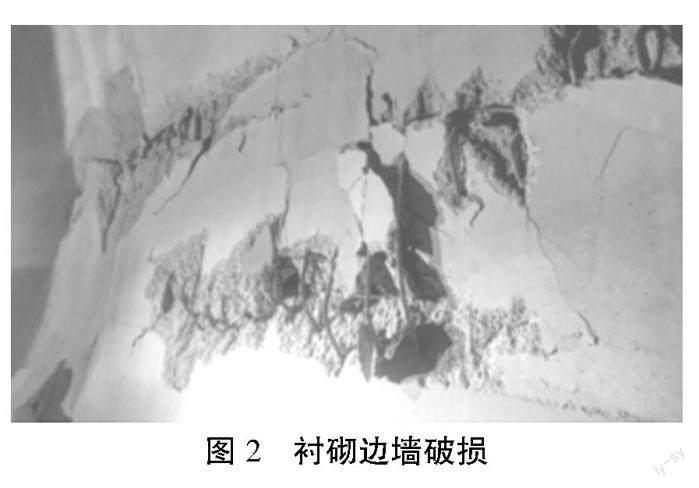

隧道内二衬结构出现大段落破损,破损主要表现为二衬混凝土脱落、钢筋外鼓、仰拱错台隆起等现象,二衬结构承载力下降,处于极限状态。施工过程中隧道仰拱隆起、边墙破碎如图1~2所示。

3 隧道洞内变形开裂特征

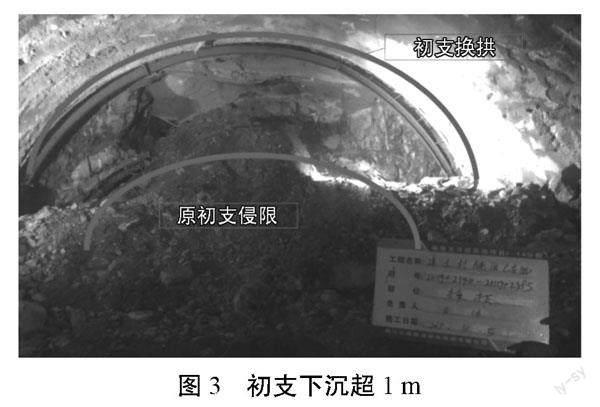

(1)初支变形滞后性强、持续性长、量值大。隧道开挖后,掌子面岩体特征与设计基本相符,但随着时间的推移,受残余地应力释放、地下水渗流软化、爆破振动松动圈等影响,初支开始发生变形,且变形持续时间长,变形程度随着时间的推移而加剧。最大周边收敛值高达0.87 m,初支拱部下沉超过1 m,如图3所示。

(2)以挤压变形破坏为主,局部段落存在拉裂破坏。变形较严重处有一个共同特点,即向临空侧挤压引起二衬混凝土剥离、钢筋扭曲,仰拱隆起。洞身段岩层陡倾,岩层走向与洞身轴向小角度相交。受自身岩体结构影响,洞身围岩易向临空面(倾斜方向)形变。地应力方向在空间叠加后,可能导致水平应力(δH)>垂直应力(δv)。

(3)二衬裂缝分布广,且不具有连续性。从纵向来看,裂缝呈散点状分布在整个隧道洞身内,但变形程度不一。从横向来看,隧道发生变形在不同里程表现的部位也不尽相同;从左右洞来看,左洞二衬变形开裂主要集中在进口端,右洞二衬变形开裂主要集中在出口端。

(4)左右洞两线之间变形破坏更为严重且主要出现在先行施工洞。两隧道之间的净距在15~25 m左右,后行洞开挖后导致软质岩松动圈扩大,松动圈在左右洞之间产生叠加效应,加剧了先行洞的变形破坏。

(5)地下水作用显著,二衬边墙出现严重渗水现象。

(6)极高地应力引起洞内结构变形严重且持续时间长。

4 洞内变形原因分析

(1)区域地质构造作用,隧址区汉源处于Y字形构造带核部附近,属于四川区域构造活动最强烈地区之一。隧址区又存在多条断层相互切割,分期配套复杂,断层既有压扭性特征又有逆冲走滑性质。

(2)岩层产状陡倾。隧道开挖后岩层走向与隧道走向基本平行,产状陡倾,构造强烈,围岩主应力方向垂直于隧道走向,使围岩极易向洞内变形。隧道内岩层产状如图4所示。

(3)地下水对岩体的不良影响。地下水与岩体间发生了机械的、物理的、化学的、力学方面的相互作用,使岩体和地下水的性质或状态不断发生变化。在隧道开挖过程中,受汛期降雨影响,地下水渗流加剧,有效应力不断降低,在围岩应力重分布过程中,岩体抗剪强度不断调整,引起岩体变形,而岩体变形又为渗流提供了几何空间,加剧了孔隙水压力的调整。

(4)极高地应力。采用流变应力恢复法测试K119+250处水平最大主应力为8.88 MPa,方向为近东西方向,最小主应力为2.5 MPa,侧压力系数2.72,隧道水平应力大于构造应力,隧道地应力以构造应力为主。中风化砂岩和粉砂质泥岩的强度应力比分别为2.0和0.96,属于极高应力区。最大水平主应力与隧道洞轴线关系如图5所示。

(5)软岩小净距隧道开挖对中岩墙产生的叠加破坏,加剧了洞内支护变形,局部段落两线间变形更为严重。

5 处治方案

隧道洞内变形开裂处治原则:确保施工和运营期结构安全;处治措施应标本兼治;尽量避免损坏既有衬砌结构;尽量降低施工难度;处治设计应体现信息化设计和动态施工的思想,制订监控量测方案。

处治的主要思路包括主动型围岩加固、被动型结构加固以及裂缝修补、隧道长期监测,其中主动型围岩加固的措施有12 m长Φ32锚杆锚固,6 m长Φ42小导管注浆加固,4 m长Φ250钢筋混凝土桩加固,8 m长Φ140钢管桩加固;被动型结构加固的措施有拆换、模筑套衬、钢带加固、仰拱加深、裂缝修补等。不同病害处治措施如表1所示。

5.1 围岩加固方案

根据衬砌变形开裂等级,采用长短锚杆加固方案。长锚杆采用Φ32自进式锚杆,长度为12 m,短锚杆采用Φ42注浆小导管,壁厚6 mm,长度为6 m,间距均为120×120 cm(纵向×环向),均为梅花形布置。

5.2 结构加固方案

针对不同段落的病害程度,采用套衬、二衬拆换、换拱、钢带加固四种结构加固方式。

(1)套衬加固。套衬设置厚度25 cm的C50钢筋混凝土,套衬底部增设长4.5 mφ25药卷锚杆锁脚,锚杆头部采用L型,L型长度为25 cm,间距40 cm,并与结构主筋一起焊接,不小于25 cm。

(2)钢带加固。二次衬砌临空面粘贴整环热轧镀锌钢带,钢带8 mm厚,40 cm宽,间距100 cm;钢带与隧道二次衬砌模筑混凝土之间采用改性环氧树脂胶粘剂进行粘接,并用胶粘—模扩底锚栓锚固。

(3)仰拱加固。仰拱隆起段落采用4 m长φ250钢筋混凝土桩+8 m长φ140×6钢管桩进行加固,桩间间距为150×150 cm(纵向×环向),交错布置。

(4)二衬拆除重建。对于二衬破损、开裂极严重的段落,一般情况下采用钢筋混凝土套衬和二衬拆除重建两种方案。考虑该隧道地质环境复杂,且二衬在破损、开裂极严重的情况下,结构的整体受力性能严重劣化。因此,为了保证隧道整体稳定性及隧道后期运营的安全性,采用二衬拆除重建方案[5-6]。

6 结语

(1)在隧道轴线选择上,应尽量避免与断层平行或是小角度相交,实在无法避免时要尽量拉大与断层的平面距离,使隧道少穿越断层破碎围岩、远离断层构造应力影响区。

(2)隧道轴线应尽量避免沿岩层走向方向布线,此时隧道边墙形成顺层状态,容易形成构造偏压,且此种情况地应力最大主应力方向大概率与隧道轴线大角度相交,对隧道边墙形成挤压。

(3)当围岩产状陡倾时要尤其注意地应力问题,产状陡倾说明历史上构造运动激烈,残余地应力较高,尤其当围岩为软岩(页岩、泥岩、千枚岩等)时特别容易发生大变形问题。

(4)地下水对后期围岩变形的影响是显著的,通常地下水都有滞后现象,这就导致开挖初期变形不大,后期地下水溢出时变形加速,对支护措施的选择造成困难。因此,施工过程中预判地下水的情况非常重要。

(5)大變形隧道支护参数的选择总体原则是提高围岩自承能力,放抗结合,快挖快支,及时封闭。

(6)大变形预判是工程界的难题,由于处治工程费用很高,现场决定将隧道按照大变形来处治是比较困难的。目前规范推荐的岩石应力强度比是判断高地应力环境的唯一量化指标,但由于地应力测试技术的局限性,很难作为靠谱的预测手段。现场施工过程中,比较行之有效的方法还是类比法。施工过程中还应加强监控量测及超前地质预报工作,作为判断软岩大变形的依据。

(7)因软岩大变形导致的衬砌开裂、仰拱隆起等在变形机理明确的情况下,可采用尽量避免损坏既有衬砌结构的加固方式进行处理。

参考文献

[1]张广泽, 邓建辉, 王栋, 等. 隧道围岩构造软岩大变形发生机理及分级方法[J]. 工程科学与技术, 2021(1): 1-12.

[2]李永林, 冯学钢, 姜云, 等. 隧道工程围岩大变形及预测预报研究[J]. 现代隧道技术, 2005(5): 49-54+62.

[3]姜云. 隧道工程围岩大变形问题研究[C]//国家测绘局测绘标准化研究所,全国测绘科技信息网. 全国测绘与地理信息技术研讨交流会专辑. 《测绘技术装备》编辑部,2003: 6.

[4]王成虎, 沙鹏, 胡元芳, 等. 隧道围岩挤压变形问题探究[J]. 岩土力学, 2011(S2): 143-147.

[5]公路隧道设计规范第一册土建工程: JTG 3307. 1—2018[S]. 北京:人民交通出版社股份有限公司, 2018.

[6]公路隧道加固技术规范: JTG/T 5440—2018[S]. 北京:人民交通出版社股份有限公司, 2018.

收稿日期:2023-11-22

作者简介:张鑫(1988—),男,硕士,工程师,研究方向:公路隧道设计。

通信作者:王瑞兴(1992—),男,硕士,工程师,研究方向:公路隧道设计。