女性椎体骨折患者骨密度与MRI椎旁肌肉参数的相关性研究

田瀚 钟业霖 张银银 郭海威 李启活 黄宏兴 李颖*

1.广州中医药大学,广东 广州 510006

2.广州中医药大学第三附属医院,广东 广州 510378

骨质疏松症(osteoporosis,OP)是一种以骨量低下、骨组织微结构损坏,导致骨脆性增加、易发生骨折为特征的全身性骨病[1],作为椎体骨折的主要致病因素之一,OP与肿瘤、急性创伤等共同危害着人类的健康。骨质疏松性椎体骨折(osteoporotic vertebral fractures ,OVFs)是最常见的骨质疏松性骨折,通常伴有剧烈疼痛、活动受限,严重影响患者的生活质量,同时也带来了高额的医疗费用。

腰椎旁肌包括前群和后群,前群主要由腰方肌与腰大肌组成,后群主要包括竖脊肌与多裂肌。椎旁肌的退变与OP、OVFs、腰椎间盘突出症及脊柱侧凸等多种疾病密切相关,OP患者的椎旁肌退变与骨密度降低多为伴发[2-3]。

已有广泛报道证实,基于计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)和肌肉骨骼超声等影像学检查在肌肉骨骼形态学的测定方面具有显著优势,且MRI相对CT拥有更广的宽容度。椎旁肌肉程度[4]、椎旁肌脂肪浸润指数(FI)[5]、椎旁肌肉的横截面积、腰椎压痕值(VIF)[6]等指标可作为衡量椎旁肌退变的参数,较为直观地检测脂肪和结缔组织的大小,并且可以通过计算肌间脂肪体积的百分比来评估肌肉变性比例。

保守治疗和椎体成形术是目前治疗OVFs最广泛的使用方法,但骨折已对患者造成不可逆的损伤,如何通过识别相关的危险因素、确定严重OVFs的危险因素,对于降低OVFs的发病率和再发率、减轻患者经济负担、改善患者生存质量,具有重要的临床意义。

1 材料与方法

1.1 材料

本研究回顾性选取2019年1月至2020年10月在广州中医药大学第三附属医院龙溪院区脊柱科收治的女性椎体骨折患者进行研究,并经由广州中医药大学第三附属医院伦理委员会批准。

1.1.1诊断标准:参考《中国骨质疏松性骨折诊疗指南》[7]、《骨质疏松性骨折中医诊疗指南》[8]中关于胸腰椎骨折的诊断标准:①临床表现为胸腰部疼痛及压痛、活动障碍、脊柱后凸畸形等症状;②影像学检查(包括X线、CT、MRI)显示为胸腰椎骨折。

1.1.2纳入标准:①年龄≥50岁、疼痛发生时间≤2周、确诊为椎体骨折的女性并于我院行椎体成形术的患者;②具有可用的术前资料:MRI数据、骨密度数据;③符合胸腰椎骨折诊断标准。

1.1.3排除标准:①高能量创伤导致的骨折;②由肿瘤、感染所导致的继发性病理性骨折。

1.2 方法

1.2.1观察指标:患者基本资料、骨密度、腰椎肌肉程度、脂肪变性比例、多裂肌/竖脊肌、椎长/腰椎压痕值和脂肪厚度/腰椎压痕值。

1.2.2骨密度测定:使用Hologic QDR-apex 3.1型(美国Hologic医疗器械有限公司)骨密度仪检测受试者骨密度。

1.2.3磁共振定量数据及分析:使用Achieva 1.5 T(荷兰飞利浦医疗器械有限公司)磁共振成像仪进行测定,受试者采用平卧位,沿胸腰椎进行矢状位、冠状位及轴状位扫描,每个椎间隙重复三张。

1.2.4数据分析:将获得T2加权MRI图像导出为DICOM数据,根据Huang等[5,9]的研究结果,在L3和L4下终板水平使用ImageJ软件(美国国立卫生研究院1.52k版本)进行分析。腰椎肌肉程度(%)=(双侧椎旁肌像素数/椎体像素数)×100%;测量脂肪变性比例这一参数时,将图像转移至ImageJ,分别分析皮下脂肪与椎旁肌灰度值,后重合分析二者灰度图,重合部分的像素为脂肪信号。脂肪变性比例(%)=(脂肪信号像素数/双侧椎旁肌像素数)×100%。多裂肌/竖脊肌=多裂肌像素数/竖脊肌像素数,椎长/腰椎压痕值=棘突长度像素数/腰椎后肌群肌肉隆起到棘突附着处的长度像素数,脂肪厚度/腰椎压痕值=棘突下脂肪厚度像素数/腰椎后肌群肌肉隆起到棘突附着处的长度像素数,由两名医生各自手动勾勒感兴趣区域,并取两者的平均值(当两位医生数值相差15%以上时,重新进行测量并计算)。如图1。

图1 各椎旁肌参数的测量方式Fig.1 Methods of measurement of each paraspinal muscle parameter

1.3 统计学方法

2 结果

2.1 不同年龄组间各椎旁肌参数情况

共有86名受试者符合本研究条件,根据患者年龄分为三组:<75岁年龄组(n=23, 26.74%)、75~84岁年龄组(n=31, 36.05%)、≥85岁年龄组(n=32, 37.21%)。其中,不同年龄组间的骨密度差异无统计学意义。L3多裂肌/竖脊肌(P=0.006)、L3脂肪变性比例(P<0.001)、L3脂肪厚度/腰椎压痕值(P=0.010)、L4脂肪变性比例(P=0.008),可以认为不同年龄组间具有可比性。以上组间分别进行多重比较,在<75岁年龄组与≥85岁年龄组间(P=0.005)和L4脂肪变性比例(P=0.006)、L3脂肪变性比例(P=0.002)具有显著差异,<75岁年龄组与75~84年龄组间在L3脂肪变性比例上具有显著差异(P=0.001);在L3肌肉/腰椎压痕值方面,75~84岁年龄组与≥85岁年龄组间具有显著差异(P=0.014)。见表1。

表1 不同年龄组间各椎旁肌参数情况Table 1 Different paraspinal muscle parameters among different age groups M(P25 ~ P75)]

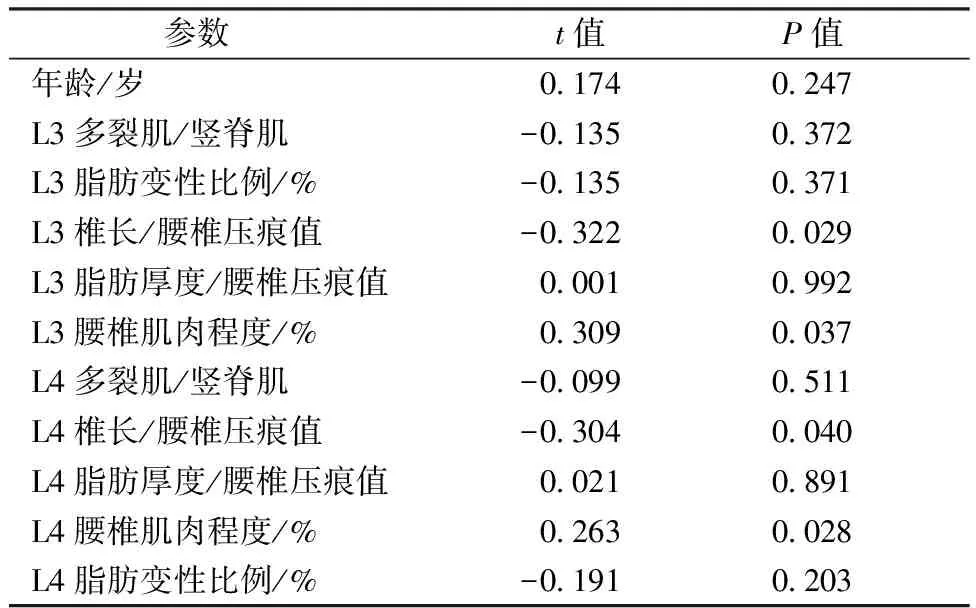

2.2 骨密度与各参数的相关性分析

相关性分析显示,骨密度与L3腰椎肌肉程度(P=0.035)、L4腰椎肌肉程度(P=0.041)呈正相关,与L3椎长/腰椎压痕值(P<0.001)、L4椎长/腰椎压痕值(P=0.002)呈负相关,比较差异具有统计学意义。见表2、图2。

表2 骨密度与各椎旁肌参数的相关性分析

图2 骨密度与各椎旁肌参数的相关性分析Fig.2 Correlation analysis between bone mineral density and various parameters

2.3 胸椎与腰椎的椎旁肌参数分析

依照骨折节段不同,将患者分为胸椎骨折组与腰椎骨折组。其中胸椎骨折40例(46.51%),腰椎骨折46例(53.49%)。两组分别进行骨密度与各参数的相关性分析。结果发现:胸椎骨折组的骨密度与L3椎长/腰椎压痕值(P=0.003)、L3脂肪厚度/腰椎压痕值(P=0.005)、L4椎长/腰椎压痕值(P=0.045)、L4多裂肌/竖脊肌(P=0.026)呈负相关,腰椎骨折组骨密度与L3椎长/腰椎压痕值(P=0.029)、L4椎长/腰椎压痕值(P=0.040)呈负相关,差异具有统计学意义。在腰椎骨折组中,骨密度与L3腰椎肌肉程度(P=0.037)、L4腰椎肌肉程度(P=0.028)呈显著正相关,差异具有统计学意义。见表3、表4。

表3 胸椎骨折组骨密度与各椎旁肌参数的相关性分析

表4 腰椎骨折组骨密度与各椎旁肌参数的相关性分析

2.4 胸椎、腰椎不同节段与各参数的二元logsitic分析

纳入年龄、骨密度等上述参数构建二元Logistic回归方程。结果发现:L4椎长/腰椎压痕值对胸腰椎的骨折节段影响具有统计学意义(OR=0.748, 95%CI:0.580~ 0.965,P=0.026);骨密度、腰椎肌肉程度、脂肪变性比例、多裂肌/竖脊肌和脂肪厚度/腰椎压痕值对于骨折节段的影响无统计学意义。见表5。

表5 胸椎、腰椎不同节段与各参数的二元logsitic分析Table 5 Binary logsitic analysis of different thoracic and lumbar segments and each parameter

2.5 骨密度指数与各参数的逐步线性回归分析

以骨密度指数为因变量,年龄、脂肪变性比例上述多个指标作为自变量进行逐步线性回归。可知L3椎长/腰椎压痕值、L4多裂肌/竖脊肌为骨密度的主要影响因素。见表6。基于分析得出因变量(骨密度)与自变量之间的回归方程为:骨密度指数=-0.09×L3椎长/腰椎压痕值-1.15×L4多裂肌/竖脊肌-3.215。

表6 骨密度与各参数的逐步线性回归分析Table 6 Stepwise linear regression analysis of BMD and each parameter

3 结论

L3与L4节段的腰椎肌肉程度、椎长/腰椎压痕值、多裂肌/竖脊肌、脂肪厚度/腰椎压痕值是影响女性胸腰椎椎体骨折的因素。

4 讨论

肌肉功能和结构可以作为衡量椎旁肌肉萎缩的主要指征。椎旁肌的FI是椎旁肌变性的重要标志之一,其本质是脂肪或非收缩性结缔组织取代肌纤维。肌肉中的脂肪浸润会降低产生力的收缩组织的比例,从而影响腰椎中这些重要肌肉的功能。肌肉的面积通常被用于表示肌肉纤维的数量,腰椎肌肉程度可以更为客观的评估肌肉功能面积,FI则代表肌肉质量[10],椎旁肌肉的脂肪浸润随着年龄的增长而显着增加。而在椎旁肌变性的早期阶段,虽然脂肪置换发生在椎旁肌肉中,但这一阶段椎旁肌肉的肌肉面积通常没有明显变化。因此,FI可以较为敏感地反映腰椎和椎旁肌肉的退行性变。

既往的研究重点主要集中在骨密度与OVFs上,但基于当前肌肉骨骼相关研究,还应关注椎旁肌的退变。研究证明潜在的骨质疏松症、低骨量状态的绝经后妇女发生压缩性骨折与椎旁肌的退变有关[11]。尽管不同水平的椎旁肌退变是相关的,但对于椎旁肌肉面积的评估也表明,没有一个水平能代表整个腰椎,因为不同水平的椎旁肌参数测量值差异显著。Huang等[12]证实,在L3和L4上,骨折组比非骨折组的椎旁肌肉功能显著降低[5,9],本研究选择L3下终板处进行感兴趣区域的勾勒。Takayama等[6]曾提出LIV作为一种视觉测量来识别腰椎棘旁肌是否存在肌肉萎缩,椎旁肌退变程度与LIV之间的高度相关性。其定义为在每个椎间隙的上水平上肌肉隆起到棘突附着处的长度。后又有学者提出腰椎棘旁肌萎缩指数(LPMAI),根据棘突相对于腰椎旁肌双侧神经束的位置来确定是否存在严重的肌肉萎缩[13]。但该参数只能判断出有无肌肉萎缩,并不能判断肌肉退变的程度,在本次纳入的86例患者中,笔者使用了以上方法,仅能识别出两例伴有椎旁肌萎缩退化现象的患者。故本研究创新性地采用椎长/腰椎压痕值、脂肪厚度/腰椎压痕值,借此测量棘突长度与腰椎压痕值的比例、脂肪厚度与腰椎压痕值的比例,更客观评估椎旁肌退变程度。结果得出,相对腰椎肌肉程度和脂肪浸润程度,椎长/椎体压痕值更为简易,同时可作为评估椎旁肌肉的退变程度,与患者的骨密度均相关,而脂肪厚度/腰椎压痕值在胸椎骨折患者中与骨密度显著相关。目前常用的腰椎肌肉程度、脂肪浸润程度反而在胸椎骨折组不能作为与骨密度相关的椎旁肌参数,而是椎长/腰椎压痕值、脂肪厚度/腰椎压痕值、多裂肌/竖脊肌与骨密度相关,即随着三者等参数的变化,患者的严重程度和预后将随之变化。即使椎后肌群纵贯脊柱,但是脂肪浸润程度、腰椎肌肉程度的所代表的退变局限在某一节段。而L3椎长/腰椎压痕值、L3肌肉/腰椎压痕值,L4椎长/腰椎压痕值、L4多裂肌/竖脊肌等参数即使测量的节段为腰椎,依然可以在一定程度反映与骨密度相关的退变程度。

提及椎旁肌,椎后肌群包括多裂肌(LM)、竖脊肌(ES)肌肉,起源于枕骨,沿着脊柱向下延伸至骶骨。LM、ES等肌肉发挥的功能对腰椎稳定性的维持至关重要。ES在椎旁后肌群外围,共由三组最长肌、髂肋肌和棘肌构成。其总束起自骶骨背面、腰椎棘突、髂嵴后部及腰背筋膜,主要作用于脊柱。LM在腰椎部分更为发达,是椎旁面积最大的附着肌,位于脊柱最内侧,维持脊柱在矢状面和额状面上的力学的动态及静态稳定状态,有效避免运动损伤。LM在腰椎动态稳定和节段控制中发挥作用,是进行维持核心稳定作用的最主要肌肉,而ES是负责维系姿势与完成运动的最主要主动肌[14-15]。Bruno等[16]也证实多裂肌群,包含连接相邻或附近椎体的短束,在胸腰椎被强烈激活,但在脊柱的其他区域没有。为了探究LM与ES对于OVFs患者的影响,本研究选取了多裂肌/竖脊肌这一参数,参照多元线性回归,笔者认为L4多裂肌/竖脊肌为骨密度的主要影响因素,同时L4多裂肌/竖脊肌在胸椎骨折组中与骨密度呈负相关,说明在胸椎骨折组随着骨密度降低,多裂肌的面积相对竖脊肌反而升高,随着竖脊肌逐渐失去在动静态稳定的控制,胸椎骨折的风险逐渐升高,当然这一结果也可能是由于样本量有限所导致的[17]。

当然,本研究纳入的病例数量较少,因此存在一定程度的偏倚;由于主要依靠手绘感兴趣区域,测量的准确性可能不足。因此,在未来的研究中,应该扩大样本量。此外,与肌肉退变相关的其他因素,如患者的身体活动水平、营养状况、绝经年龄等尚未纳入研究,相关的分子机制仍需进一步探讨。