听无弦琴:清代集《兰亭》联的书写与生成

郑成航

摘要清代以后,对联成为最流行的书法形制之一,经典法书《兰亭序》随即成为对联创作的重要资源,代表产物就是集《兰亭》联。清人大量集撰并书写这类对联,却不遵循传统的集字原则,既不保留《兰亭序》原帖的字体、书风,也不保留原文文句,只是从原文中选取若干个单字组合成联句,将之作为文本意义上的“词库”使用。然而在观者眼中,集《兰亭》联与《兰亭序》原作之间的“回溯”关系仍然清晰可辨。从中可见,《兰亭序》凭借其文本和书法特性以及文化上的经典地位,即使在被解构和重组后,仍能成为富有经典意味的艺术样式。这一现象与明清以来诸多书法变革有关,也显现了更为深远的书法史变迁。

在书法史上,就单一作品而言,知名度最高、影响最广、历来被奉为经典之作的,莫过于王羲之的《兰亭序》。唐代以来流传的28行、324字《兰亭序》是否为王羲之真迹虽聚讼至今①,但它在历代以摹本、临本、刻本等复制品化身千亿,对书史影响之巨殆无可疑。

以两条挂幅形式悬于厅堂的对联,在清初开始流行②。对联字数少而尺幅大,书家可以在短时间内写出装饰面积较大的作品,适应了蓬勃的社会需求,迅速成为重要的书法形制之一。新兴的对联在文学和书法上都充分继承吸收了旧有传统,代表性的产物便是“集联”,包括集句与集字两类③。《兰亭序》作为书史经典和文学名篇,自然成为集联的重要资源,尤其是集字联,这也是本文讨论的重点④。翻阅众多清人书集《兰亭》联后,我们不难发现:这些集字联有别于传统意义上的“集字”,它们与《兰亭序》原作之间,无法形成切实的“回溯”关系。本文将从这一现象出发,探讨这件法书在清代的接受状况以及相关问题。

一、传统集字的内涵与共性

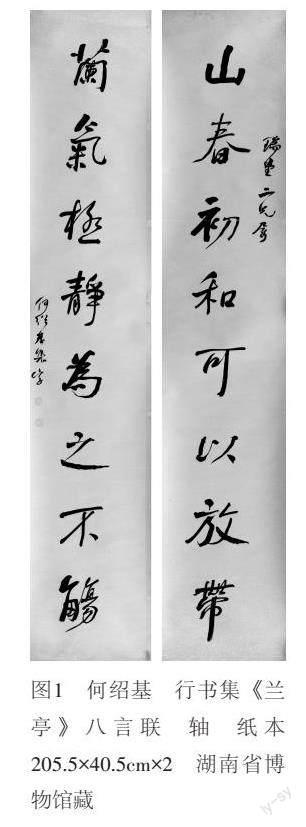

2021年,浙江美术馆举办的“涵抱万有——何绍基特展”有一副何绍基书八言联:“山春初和可以放带,兰气极静为之不觞。”落款:“何绍基集字。”(图1) 这十六字皆出自《兰亭序》,其所谓“集字”就是集《兰亭序》字。然而,令人难以忽视的是,何绍基迟涩战掣的用笔、欹侧开张的结字,与传世《兰亭序》神清骨秀的原貌迥然不同。显然,这里所谓的“集字”有别于传统意义上的集字行为。

在此,我们有必要对传统的“集字”概念稍加界定和阐释。集字行为在中古时期就已出现,代表作品有南朝梁集王字《千字文》与唐代集王字《圣教序》⑤。两者的制作程序稍有不同:前者是先从法帖中选取并钩摹出无序的、不重复的字样,再将之编次为文从字顺的新文本(分别由殷铁石、周兴嗣承担);《圣教序》则是唐太宗、唐高宗(撰文时为太子) 撰文在前,再由僧怀仁按需搜集王字摹勒成碑⑥。虽然在目的和程序上颇有差异,但二者的共性在于以摹搨等复制手段,将法书字形从原始环境中提取出来,重新排布成新文本,成为一件新作品。由此,可以总结出传统集字的核心内涵:主观上刻意地、忠实地保留原作字形⑦,并将之重新排序、集合成新文本、新作品。

米芾运用了一种意义更宽泛的集字方式,即所谓“集古字”⑧。这本质上是一种从临摹到创作的过渡方式。书家充分积累古代法帖字形、点画的细节特征,在自己的书写中调动记忆,将其可取之处集合于一件作品之中,呈现出诸家体势杂陈的状况。虽然这种“集古字”是手书而非摹勒,但也保留了所学法书的部分形式特征。就这一点来说,其与前二者的内涵仍是共通的。

总之,无论摹勒还是手书,传统集字总要尽可能保留法书原作的全部或至少部分字形特征。理论而言,倘若法书原作还存世,我们就可以通过具体的字形特征,将前后兩种书迹中的某些字勾连起来。即从集字作品中的字形出发,反向回溯原作中的某个字,尤其是通过摹勒手段制作的集字作品。喻蘅、曹宝麟等学者曾通过字形比勘,考索《集字圣教序》与《兰亭序》等传世王羲之法帖的关系⑨。在此,图像式的字形具有指向性、排他性,才能够确保完成回溯。

据此,集字对联也应该能通过字形完成向法书原作的回溯。当然,对联的创作方式通常是手书,而不是摹勒。因此,这种“集字”略近于“集古字”,但其对字形来源的指向理应是明确、严谨的:一副集字对联中的所有字形,原则上都必须出自某一古代法书或碑刻,且能与该法书中的具体字形相对应。在清代许多种类的集字联中,我们都能建立“字形回溯”,尤其是篆、隶书集字联。如阮元书集《天发神谶碑》联(图2)、钱松书集《张迁碑》联(图3)、吴昌硕书集《石鼓文》联(图4)。由于篆、隶书不是日用字体,观者在文字疏离感的刺激下,首先会关注其文字构型,或是某些典型的书写特征。如阮元的篆书竖画末端出锋,正合《天发神谶碑》;吴昌硕圆劲的点画,仿若岐阳石鼓。因此,即便其字形与原碑实际并不毕肖,但因文字构型和某些书写特征仍具有较强的指向性和排他性,可以让人联想原作,接受其为集字。清代也有集六朝碑版字为联者,如何绍基、赵之谦所书集《瘗鹤铭》联(图5),一定程度上也能通过字体、风格、结构特征以及点画质感回溯原作字形。

需要说明的是,除了集字联,清代的集联还包括文本性的集句联。如钱泳的隶书联“竹苞松茂咏斯干兄弟式相好矣;川至日升歌戬毂子孙勿替引之”,集自《诗经·小雅》之《斯干》《天保》《楚茨》。阮元隶书“有子才如不羁马,先生可是绝俗人” 联乃集黄庭坚、苏轼诗。赵之谦的楷书联“威仪若龙虎,盘旋成规矩;英辞润金石,高义薄云天”,上下联分别出自《抱朴子》与《宋书·谢灵运传》。诗文中的单字是文本性的,也存在大量重复的情况,且不具备法书字形那样的具体图像特征。因此,集句联的构成单位,必须是多个字按既定语序构成的以“句”为单位的古诗文文本。不考虑文献重出的话,即便从原始环境中抽离,这些句子同样具有排他性、指向性,可以据之准确回溯到原始文献。既然回溯的依据是文本,集句联当然可以用任何字体、任何风格来书写。

二、无所不可的集《兰亭》联

反观何绍基的集《兰亭》联,该联字体虽为行楷,却与《兰亭序》原作风格差异极大,无法与原作形成字形回溯。而且,该联选取并重组了《兰亭序》中的16个单字,却并未保留原文中任何完整文句。如前所述,文本性的单字并不具有唯一性,这16字也有可能全部出现在另一种文献之中。因此,在这副对联中,字形、文句两种“基因信息”都已失落,理论上无法回溯到原作,它作为集联似乎无法成立。然而在数量可观的集《兰亭》联中,这种情况并不鲜见。

较早引领集《兰亭》联创作风气的,主要是梁同书、王文治等清中期帖学书家(图6、图7)。作为“王”派传人,他们书写集《兰亭》联自是恰如其分。王文治尤好此道,他自称“从事于《兰亭》者三十年”⑩,用功极深。不过,即便是帖学书家自称的“集《禊帖》”联,也只是在风格基调上与《兰亭序》大致相似,而非忠实地仿写原字。以王文治为例,他写集《兰亭》联,风格上与他书写其他对联并无明显差异。相较《兰亭序》原帖,王文治用笔更厚重、劲挺,字体更接近楷书,只在局部保留一些行书笔意;且单字大小相近,姿态也比较固定,呈现稳定的欹侧之势。这些手法似乎与欧阳询、李邕等唐人不无关系,从王氏对欧、李二人的推崇来看,这完全有可能。

王文治的做法不难理解:《兰亭序》字径不过盈寸,是有行无列的行楷,自然而潇洒;对联常用来装饰厅堂,富有礼仪性,需要大字和规整的章法。因此,书家不得不舍弃原作随势而生、姿态多变的一面,而将字形、用笔“楷书化”以求庄重,使姿态趋于固定以求规整。王文治的继踵者也基本沿用这一手法(图8)。可见,即便帖学书家在书写《兰亭》联时,为了适应新的观看需求,也并未刻意规模《兰亭序》原字,且多掺入唐人手法,集字联向原作的字形回溯并不严格。

在晚清碑学书家笔下,字形回溯更被消解殆尽。何绍基就是其中最特出的一位,作为书家、诗人的他对撰集和书写集联的兴趣浓厚。何氏书法初学颜真卿,后博取众家,但总以汉碑及颜、欧等唐人为主。不论哪个时期,何绍基所书集《兰亭》联与原作书风都差异甚大(图9)。此外,赵之谦也喜好写集《兰亭》联,创作风格颇为多样。如行楷书七言联(图10),用笔圆劲婉畅,结字萧散,气息近乎《瘗鹤铭》;楷书八言联(图11) 则多用方笔侧锋,显然出自北魏洛阳体。吴云、左宗棠、杨守敬、康有为等其他碑学书家,都曾写过集《兰亭》联。其中,吴云略近何绍基,但少其涩劲而更显圆柔(图12);左宗棠用笔简单直截,方整率直(图13);杨守敬结字尽极欹侧,用笔迟重(图14);号称“集碑学之大成”的康有为(图15) 则纯用中锋,结字开张奇肆。显然,这些集《兰亭》联,从用笔到结字都与《兰亭序》关系不大。

更有甚者,清人也时常无视《兰亭序》原本的行楷字体,采用楷书、草书或诸体夹杂的方式来写集《兰亭》联。如钱伯垧(1738—1812)“清咏况初日,和气游春风”一联为行、草书夹杂(图16);何绍基为山东历下亭集撰的十四言联基本是颜真卿风格的正楷书(图17);前文所举康有为的七言联更是真、行、草夹杂。更极端的情况是以隶书、篆书写集《兰亭》联。这一现象大约始自清中期,如黄易(图18) 和“西泠后四家”中的陈豫钟、赵之琛(图19),伊秉绶、姚元之、翟云升等人亦有此例,更晚的徐三庚则竟以篆书出之(图20),真可谓无所不可了。

综上可知,清人书写《兰亭》联时,不仅不需要忠实地模仿《兰亭序》的书法风格,甚至不必尽作行楷书,书风、字体的选择完全取决于书家本人。如此,我们就可以明确,清人所谓集《兰亭》“字”,实系从《兰亭序》原文中选择若干单字,重组成新的联语,其实质是文学、文本意义上的“集撰”,而非传统的书法集字。而当文句和字形两种“基因信息”都不复存在,集《兰亭》联与《兰亭序》之间的回溯关系似乎已被完全斩断。从动机上讲,在传统集字行为中,人们之所以要费心摹勒或锐意临仿前人法书,是因为对其书法艺术的重视;而鸠集古人诗文文句,自然也是因为名言佳句的隽永可读。既然二者都不保留,那么集撰、书写《兰亭》联的意义何在?进而,清人集撰、书写《兰亭》联的数量,远远超过其他碑帖集字联,这证明此类作品颇具市场,究竟原因何在?

要回答这一问题,我们需要反思集句联和集字联的实质。二者都带有文人游戏的意味,在化用经典(法书和古诗文) 方面,手法和目的都类似诗词中的用典。从动机来看,作为一种修辞手法,诗人通过用典,在文本表达与读者之间制造了障碍和距离。这虽然会造成一定的阅读困难,但读者一旦经过努力咀嚼、理解典故的内涵后,就会获得一种来自成功解读的愉悦感。反过来说,集撰《兰亭》联风气的盛行,足以证明这类集字联实际上颇具修辞效果,也必然存在足够数量的观众,他们能够把握集《兰亭》联所蕴藏的修辞意味。换言之,集《兰亭》联与《兰亭序》原作的回溯关系依然存在,只不过是以一种相对隐秘的方式。

三、隐秘的回溯

前文已经谈到,清代的集《兰亭》联,并非书法意义上的集字,而是将《兰亭序》作为一个“词库”来使用。那么,要讨论集《兰亭》联与《兰亭序》之间隐秘的回溯关系,就不得不先从这324字的文本本身入手。

《兰亭序》文辞清新,篇幅不长,用来集句颇为不足。若将之作为词库,其实际容量还因为合并重复字而变得更小,仅剩214字——如素来为人津津乐道的21个形态各异的“之”字,文本上只算一个。即便如此,这个字库却已经能够产生丰富的表达,且易于入联。简单概括,其内容涵盖天、地、人(自、己)、时节(年、春、日、时)、地点场所(亭、室)、自然景物(山、水、岭、竹、林、风、气、湍)、状态与程度(和、初、生、长、清、极、同、盛、永、异)、心境与情感(怀、情、虚、静、闲、兴)、行为举止(观、抱、游、坐、修、察、听、俯、仰、揽、得)、文学创作(述、作、录、文、咏、喻、言、叙)、历史(古、今、陈、迹)、社会(世、时、己、万、类)、虚词(之、所、以、在)、叹词(哉、矣、夫、也)。不、无等否定动词则使得殇、躁、骸、痛、悲等“恶词”亦可入联。稍加组合,一些字可以作为语素构成专有名词,如古人名(老彭、陈群、惠崇、文与可、管夫人)、地名(修水、惠山、稽山、少室、天山)、卦象(无妄、同人、大有)、宗教语(观自在、文殊、诸天) 等。

这些词汇可以表达各种写景、抒情、述志、感怀的内容,使这个词库具备相当可观的文本再生能力。这是《兰亭》联可以被反复、大量集撰出来的基础。不独量大,集《兰亭》联的用途也很广泛,除了装饰一般的厅堂斋室、表达文人情怀以外,亦被用于风景名胜、佛寺、园林、戏园等场域。出色的撰联者,可以借此创作出与装饰空间或赠送对象十分匹配貼切的联语,如前揭何绍基的十四言联(图17):“山左有古水亭,坐揽一带幽齐之盛;大清当今万岁,时为九年己未所修。”将当地的自然风光、建亭的时间信息乃至大清国运等内容,悉用《兰亭》中字表出。又如翁同书为其八位幕僚分别集撰八言《兰亭》联一副,“各肖其人之分量以相赠,仍与其里居、姓氏切合”。与翁氏同乡的言南金,为言子(子游) 之后,得联句曰:“贤者得人观至室,故山托咏在游文。”上联用子游故事,扬其门闾;下联指翁、言家乡虞山当地著名的游文书院,极为工致贴切。

前文已谈及,集《兰亭》联与《兰亭序》原作的回溯关系,并未因文句、字形“基因”的失落而解除。一方面,这也与文章的清通、短小直接相关——唯其清通短小,才便于熟读、记诵;另一方面,《兰亭序》崇高的书法史地位,使之在某种程度上几乎成为“书法”本身的代名词。其结果是,它成了一篇“家弦户诵之文”。钱锺书指出:

(《兰亭序》——引者注) 盖不徒供“大议论”之题目,并成俚俗歌曲之词头,其挂于众口可知矣。文以书传,临摹悠广,手胝于《禊帖》,自亦口沫于《兰亭诗序》。

唐代以来,文人手胝口沫,《兰亭序》因之“文以书传”,早已成为一种广为人知的知识甚至常识。人们只消稍通文墨,在看到集《兰亭》联时,即便没有文句和字形这两种“基因”,也不必依赖款识提醒,就可以将眼前的十数个字在脑海中快速检索,进而确认它们出自《兰亭序》,一场隐秘的回溯就此完成。这种回溯方式,或许可以称为“泛文本回溯”。并且,由于集联者在写景、抒情方面用词具有一定程式,集《兰亭》联中有不少“高频词汇”,会对有经验的观者起到提示作用,加快检索过程。对于身处此种风气之下的清代文人来说,更是轻而易举。前文已谈到集联与用典的相似性,即读者能通过破解典故获得愉悦感,集《兰亭》联的观者也不例外。当他们在短时间内产生联想,完成“泛文本回溯”以后,便能获得一种属于“知者”的快慰。

事实上,经典碑帖多用于集联者,除却篆隶刻石和六朝碑版以外,还有《九成宫醴泉铭》《集王圣教序》《东方朔画赞》《多宝塔碑》《争座位帖》《玄秘塔碑》《王居士砖塔铭》等晋唐名迹。从集撰对联的功能来看,其中一些碑帖似乎并不逊于《兰亭序》。如《集王圣教序》的字数接近两千,远比《兰亭序》多,更大的词汇量意味着更大的文本再生能力。又如顏真卿《争座位帖》,字势雄阔,“拓作大字,则有雄伟之观”,更适合对联的大字需求。虽然如此,这些碑帖集联被书写的实际数量远不能与《兰亭》联相比。可见,单纯依靠词库容量和书风契合,并不能保证此种集字联可以流行。

个中原因不难解释:丰碑大碣文辞典丽繁缛,字数更可能多至数千,通读已是不易,更何况记诵。在同样抛却原帖字形的情况下,如梁启超的楷书集《圣教序》“广庭有露桂花湿,空山无风松子香”联(图21),倘若他没有在落款中说明,大多数观者恐怕很难从这副对联联想到《圣教序》,《争座位帖》亦然。唯有《兰亭序》,同时具备较强的联句生成能力与短小易记诵这两种特性。

有学者指出,楹联固然具有礼仪性,但其传播形式也具有公开化、民俗化的特性。因此,《兰亭序》作为“家弦户诵之文”,更容易被大众所熟知和接受。如前所述,集《兰亭》联方可用于名胜、佛寺、戏园等地,都是高度大众化的场所。这些地方展示集《兰亭》联,可以使更多观众通过破解这道难度不大的谜题,获得完成回溯后的愉悦感。试想,要破解集自《圣教序》《争座位帖》的其他集字联(图22),难度会大得多,对撰联者和观者文化素养、知识储备的要求更高,因此也只能是少部分文人的特殊偏好。可见,“泛文本回溯”的完成,与原始文本的可记诵程度以及在当时的接受程度密切相关。

有意思的是,赵之谦曾写过一副集刘禹锡《陋室铭》联:“青山无耳竹何笑,白云不灵龙以深。”同样,联句并未保留原文文句,历史上也并没有一件具有足够经典性的《陋室铭》法书传世。然而,“泛文本回溯”在这副对联中同样有效,因为《陋室铭》的通俗与简短,可能更甚于《兰亭序》。

葛兆光指出:“典故作为一种艺术符号,它的通畅与晦涩、平易与艰深,仅仅取决于作者与读者的文化对应关系。”他还引用英国文学批评家艾·阿·瑞恰慈对诗歌的技术定义:“合格的读者在细读诗句时所感受的经验。”毫无疑问,相对于其他碑帖,集《兰亭》联虽设谜而不难破解,源于经典又适合于大众,拥有最大数量的“合格的读者”,自然也需要更多书家投入创作。

晚清以后,人们开始有意识地搜集、整理、出版前人所集的联语,作为一种创作素材,以便书家选用书写,其中就有数种专门收录集《兰亭》联的楹帖集。可以肯定的是,当时传抄、出版的集联书籍大多为文本性的联语集合,而非图像性的“集联字帖”。既然没有《兰亭序》原作字样的约束,这些纯文本的集《兰亭》联易在传抄过程中被临时改动或再创作,造成了“改字联”的现象。如胡远(1829—1884) 所书“万年老竹化与可,大地春水思天随”联(图23),下联中有一“思”字,为《兰亭序》原文所无。陈雅飞指出,胡远的好友胡震(1817—1862),曾写过一副内容相近的八言集《兰亭》联,下联作“大地春水尽是天随”,胡远所书联句或与胡震同出一源,但经过胡远删改。这说明以《兰亭序》字为基础的《兰亭》联,其类型边界在实际运用中被拓展得更宽阔了,联句甚至可能出现原文之外的字。读者当然可以拒绝认为这些改字联还属于集《兰亭》联,但不能否认它们仍与《兰亭序》有关。

四、明清书法史背景下的集《兰亭》联

将集《兰亭》联置于晚明以来的文化背景下,就会发现该现象在清代的勃兴并非偶然,它可能与当时诸多书法观念的变革有关。

首先,是晚明以来临古观念的变化。“察之者尚精,拟之者贵似”,作为一种学书方法,临古原本与集字存在明显共性,即用某种手段承袭或再现法书的字形、书风、字体,前揭米芾的“集古字”就是建立在长期临摹的基础上。董其昌以后,“创造性”(或“臆造性”) 临摹日渐成风,并在稍晚的王铎、八大山人等书家笔下得以发扬。董其昌说:“余书《兰亭》,皆以意背临,未尝对古刻,一似抚无弦琴者。”董氏先云“书《兰亭》”,后云“背临”,可见“背临”已无异于自“书”,即创作。

从此,临古不再只是学书的方法,而成为书家借题发挥、表达自我的契机。在这些书家的笔下,临作不必保留原作的字形、风格,甚至可以不顾原作的字体乃至文本内容。如八大山人晚年也多次“临”写《兰亭序》,实际上只是抄录《临河序》。其书作不但风格异于原帖,文本上也似是而非。白谦慎认为,这是出于一种玩弄经典、调侃权威的心理,与晚明市民文化不无关系。王铎经常把《淳化阁帖》中的古代法帖展大临摹成立轴,其书写手法也随之改变,其中一种就是改变原作的风格与字体,比如以米芾的书风临写南梁王筠《至节帖》、将王羲之行书《太常帖》临成草书、将小草或章草临成连绵的大草等,由此将临作与原帖之间的字体对应关系斩断。薛龙春认为,这些方式会造成观者的“不解”,“正是王铎蓄意要与常人之间制造的区隔”。

集《兰亭》联的书写者未必都像董其昌、八大山人那样有明确的戏拟意图,也不至于像王铎那样制造“不解”的倾向。如前文所述,集《兰亭》联流行的一大原因就在于其回溯的难度较小。不过,既然董其昌等人已经向世人暗示,临作与原作之间的相关性可以被无视、切断,那么传统的集字观念也可以被突破。可以看到,清代用各种字体、风格写集《兰亭》联的人,已经不限于董其昌、王铎等少数卓越的书家,转而成为一种普遍现象。

此外,虽然王铎看似无视临摹的本意和原帖的经典性,但作为参照物的法书原作仍可能对他的书写起到某种激发作用。可以想见,在碑学萌发的清代,一方面,有着不同书写理念、书写习惯的书家,出于小字展大的现实需要,用不同风格的字体——篆隶、草书、北碑书风——来表现《兰亭序》中的文字;另一方面,有经验的观众通常能将《兰亭序》原帖的大致面目作为一种知识储备,并不自觉地形成某种审美期待。因而,书风多样的集《兰亭》联与原作之间,或多或少会构成形式上的反差。正如修辞中的某些用典通过违背常识来制造“反差性效果”,集《兰亭》联与《兰亭序》原帖之间亦然,观众感受到了陌生感和新鲜感,审美期待也因之被突破。书家本人亦是如此:用反差较大的风格书写集《兰亭》联,使他们获得了诠释、转化经典的机会,这无疑是令人振奋的创作体验。

其次,在碑学勃兴的背景下,文人对书法史也产生了新的理解和诠释。以北碑笔法、篆隶笔意或干脆用篆隶书写集《兰亭》联,也可视作书家对这些新理解的实践。如阮元认为:

唐人修《晋书》《南》《北史》传,于名家书法,或曰“善隶书”,或曰“善隶草”,或曰“善正书”“善楷書”“善行草”,而皆以善隶书为尊。当年风尚若曰不善隶,是不成书家矣。故唐太宗心折王羲之,尤在《兰亭叙》等帖,而御撰《羲之传》,唯曰“善隶书,为古今之冠”而已,绝无一语及于正书、行草。

在此,阮元误把唐代文献中“隶书”一词等同于汉代以来的八分书(“隶书”在唐代经常用来称呼“今隶”,即楷书),进而认为晋唐时人特重隶书,王羲之本人也不例外。这种源于误读的观念在当时应该颇有市场。伊秉绶曾为李湘茝隶书“后世有述作,斯人无异情”一联(图24),上款云:

春菀二兄欲以《稧帖》集字作分隶之体,其用要在钟太傅上下则得之矣。书为高明政之,当不以斯言为河汉。

或许因为知道伊秉绶擅长隶书,李湘茝便授意他用隶书写集《兰亭》联。伊氏则更进一步,自诩采用了钟繇风格,且颇为自得。事实上,无论钟繇还是王羲之,都无可靠的隶书作品传世,伊秉绶所谓“钟太傅上下”,大概指东汉末、曹魏时期的碑刻风格。阮元等前辈已经“证明”,以隶书写《兰亭序》字是合乎书史源流的。众所周知,王羲之曾师法钟繇,故伊氏以钟法写《兰亭序》字,更是理由充足。因此,尽管钟、王隶书实属子虚乌有,但伊秉绶的做法能够自圆其说,且更能彰显他对书法史发展理路的独到见解,因而不无优越感。当然,厚重宽博又不难识读的隶书,与对联的形制、功能天然契合,也是隶书写集《兰亭》联的客观优势。

何绍基则在《兰亭序》本身的风格评判上有个人见解。他认为较好的《兰亭序》刻本,应当具有“笔势方折朴厚,不为姿态而苍坚涵纳,实兼南北派书理”和“兼有八分意矩”等特点。如此看来,他所写的集《兰亭》联,正是对这些观念的实践。不过,虽然何氏兼善隶书,但我们几乎见不到他以纯隶书写集《兰亭》联。显然,何绍基对于书法史的理解和表达,与伊秉绶有所不同。

此外,集《兰亭》联也可能受到清代文学的影响。清人除了集撰《兰亭》联,亦常将之集为诗、文。此举多发生在雅集之时,或延请多人参与酬唱,是富有社交性的文学创作。社交性意味着较大的需求量,也要追求集撰速度。文人在费尽心思集《兰亭》诗、联时,所关心的只能是文本性的字词而非原帖字形。另一种可能与之有关的文学现象,是明清八股文试题中的“割裂经义”。即科举试题将《四书》原章文句割裂,或去其上文,或截其下文,甚至从原文中抽取句子片段,或取前后两章的句子合为一题的现象。有意功名的文人,必然熟悉这种割裂、拼接经典的手法,当然更不惮将之施于《兰亭序》。

五、从传统写本到书法创作

倘若我们将集《兰亭》联现象置于更长久的书法史脉络中,从更宏观的视角加以审视,便可从中窥见更为深远的书法史变迁。《兰亭》原帖是一件纵约24.5厘米、横69.9厘米的行书文稿,除了书法精妙以外,其性质与形制在早期写本书法时代也颇具代表性。写本书法通常是具有一定实际功用的文稿、信札,尽管也有赏心悦目的艺术价值,但传达文本意义仍是其底线,凭此区别于纯为观赏而创作的“书法作品”。前引钱锺书的论述中,将《兰亭序》分称为《禊帖》与《兰亭诗序》,正是出于对写本文稿书法和文章双重价值的清楚认识。在形制上,写本书法多为小幅或横卷的纸、绢,为方便保存携带则可装裱成轴,便于手持或案头舒卷观看。出于实用需要,写本书写中的字体、风格与文本内容,多有相对制度化或约定俗成的固定关系,典型的例子是汉魏时期的钟繇“三体”,既有功能之别,又有字体之异。其中的“章程书”与“行狎书”,大致包括楷、行、草书,两晋以后成为主要的写本字体。通常来说,字数较多、形成篇幅且相对严肃的文本多用正楷或行楷,文句短小简略、内容私密的信札则多用行草或草书。此外,出于实用需求和成本考虑,写本书法的字径大小、行距宽度等物质信息,也必然存在诸多社会规范,更不必说严谨的书仪了。

《兰亭序》原是王羲之为参与修禊诸人所作诗歌撰写的序文文稿,宜乎用径寸大小的行楷书写。在传统的观赏视角下,王羲之因为当时“天朗气清”“群贤毕至”的特殊环境而颇生感怀,书法也因其“情深调合”而特别精彩,孙过庭谓之“ 《兰亭》兴集,思逸神超”。在此,这件杰作在遵循社会书写规范、传递文本意义和表现艺术价值三个方面,达到极为高妙精微的统一。此外,尽管人们经常认为《兰亭序》妍妙姿媚的书风,与《丧乱帖》之类行书尺牍的峻拔劲利颇有不同,但至少可以确信,王羲之并不会为书写这篇文稿而刻意加之以某种特殊的风格。

自汉魏以来,写本书法的读者,惯于将书迹与书者的性格特点、精神气质乃至社会地位建立联系。不过,“二王”以来的书家,所习得的是一种大致相同的用笔机制(“笔法”),且依照社会规范,运用着大致相同的字体和形制。因此,虽然“凡人各殊气血,异筋骨”,但早期书家之间的风格差异,并不如后世书家那样巨大。例如,在讨论经典书风和书家个性化表达的问题时,论者喜欢援引南齐张融的豪言:“非恨臣无二王法,亦恨二王无臣法。”仅凭此说,我们或许会认为张融完全抛弃了“二王”法度而另立新法。然而,南梁庾元威将其书迹与王僧虔一道,视作子弟学书之范本:“所学草书,宜以张融、王僧虔为则。体用得法,意氣有余。章表笺书,于斯足矣。”庾元威的草书标准包括“体用得法”,那么作为榜样的张融,无疑符合这一条件。因此,虽然在口头上目空“二王”,但事实上张融的书写绝非突破“二王”所建立的士族书写传统,或许只是因为偏重表现“骨力”,在点画、结字等外形上与“二王”存在一定差别。

时移世易,当《兰亭序》之类古代书迹被作为法书传承、复制、传播,其最初的社会功能和物质性不断遭到洗刷,字体、风格特性则日益凸显,直至被确立为固定化的风格范式,各个范式间的形式差异也日渐突出。而且,书法也愈来愈被视作一种由书家审美主导的“创作”,作为创作的书写逐渐从实用技能中剥离出来,由之产生的作品则近乎以视觉观赏为主的纯粹艺术品。这一趋势之下的典型产物,就是明中后期以后流行的大幅、纵向立轴书法,清代盛行的对联也是其中一种。

从集《兰亭》联的例子中,我们能看到这件写本书法的经典之作,在文本内容、书写方式、书法风格等方面都遭遇了解构。文人和书家将214字集撰成无数新文本,《兰亭序》原本的文字意义或被部分保留,或被刷新重组成为新的词组,获得新的意义。在书写时,书家根据自己的习惯,顺应时尚,随意选择字体和风格,获得新的视觉效果。尤其在碑学兴起的背景下,篆隶书、北碑得以熟习,新理异态层出不穷,更扩大了书家的选择范围。从这个角度来看,从《兰亭序》到集《兰亭》联,恰好可以代表书法史从传统写本到书法创作这一历史变迁的结果。

结语

清代的集《兰亭》联向我们揭示了《兰亭序》这一最著名的法书经典,是如何在文本和书法上都遭到解构之后,依然保持与原作的“泛文本回溯”关系。从各种字体、书风的集《兰亭》联中,可以看到在将《兰亭序》这部经典法帖民俗化、趣味化的趋势下,帖学书家如何自我调整以适应新的观看需求,以及在碑学萌发的时代,古文字(篆隶) 和北碑书风如何通过“入侵”帖学传统以制造视觉新鲜感。当然,事实上碑、帖两派书家在利用联句文本上没有本质的区别,他们为了满足“合格的读者”的需要,共同撰、书同一类型的联句。类似何绍基这样的碑派书家,在一次次集撰、书写《兰亭》联时,也完成了无数次向《兰亭序》原作的回望。这标志着书法从早期写本到晚期创作的转换。

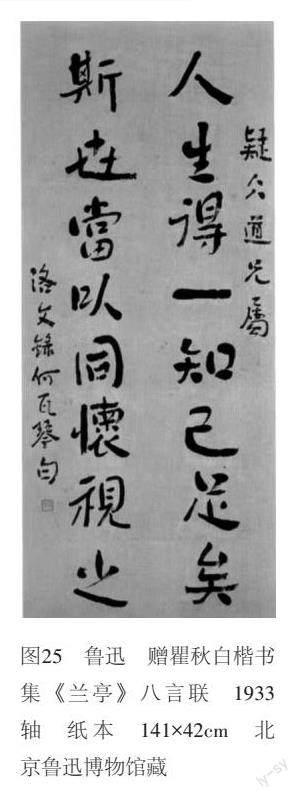

1933年,鲁迅赠予瞿秋白一副八言联:“人生得一知己足矣,斯世当以同怀视之。”(图25) 稍加留意,就能发现这正是集《兰亭》联,集联者为嘉、道年间的何溱。鲁迅厚重含蓄的用笔、疏阔朴拙的结字以及偶尔出现的篆隶字法,表明了它与碑派书法的血脉关系,也展现了勾连古今的集《兰亭》联承载着厚重的文化意蕴。书家或像董其昌一样“抚无弦琴”,又或者心中根本无“琴”,这些集《兰亭》联作品向二百余年来的观者不断展示着古今之间的隐秘回溯与历史变迁,加深了这件帖学经典在大众意识层面上的永恒印记,恰如弹奏大音希声的无弦之琴。

① 关于《兰亭序》真伪的争论,一直是书法史研究中的热门话题。本文所论与这一问题无甚关涉,故沿袭主流观点,相信《兰亭序》确系源自王羲之手书。

② 参见白谦慎:《对联杂议》,《白谦慎书法论文选》,荣宝斋出版社2010年版,第59—69页。

③ 无论集字还是集句联,当讨论其“创作”时,实际上会涵盖文本意义上的“集撰”和书法意义上的“书写”两个步骤。而除了以文本状态被收录在诸如《楹联丛话》等书籍中的对联外,大部分对联最终以书法作品的状态呈现在人们眼前。当然,在实际的讨论中,二者是不能割裂的。

④ 古人惯称《兰亭序》为《禊帖》或《禊序》,故常称此类集字为“集禊帖”“集禊序”等,名称不一,以下皆统称为“集《兰亭》联”。

⑤ “ 《千字文》,梁周兴嗣编次,而有王右军书者,人皆不晓。其始乃梁武教诸王书,令殷铁石于大王书中搨一千字不重者,每字片纸,杂碎无序。武帝召兴嗣,谓曰:‘卿有才思,为我韵之。兴嗣一夕编缀进上,鬓发皆白,而赏赐甚厚。”[李绰撰,罗宁点校:《大唐传载(外三种)》,中华书局2019年版,第140页]“时弘福寺寺主圆定及京城僧等,请镌二序文于金石,藏之寺宇,帝可之。后寺僧怀仁等乃鸠集晋右军将军王羲之书,勒于碑石焉。”(慧立、彦悰著,孙毓棠、谢方点校:《大慈恩寺三藏法师传》,中华书局2000年版,第148页)

⑥ 除了二帝序、记以外,怀仁用王字集出的文本内容还包括二帝答笺和玄奘所译《般若波罗蜜多心经》等。

⑦ 此处所谓的“字形”当然包括法书的点画形态、结构特征等具体风格形式之细节,为叙述方便,概称为“字形”。

⑧ “壮岁未能立家,人谓吾书为集古字,盖取诸长处,总而成之。既老,始自成家。人见之不知以何为祖也。”(米芾:《海岳名言》,卢辅圣主编:《中国书画全书》第2册,上海书画出版社2009年版,第255页)

⑨ 喻蘅:《从怀仁集〈圣教序〉试析〈兰亭序〉之疑》,华人德、白谦慎主编:《兰亭论集》,苏州大学出版社2000年版,第36—41页;曹宝麟:《〈集王圣教〉与〈神龙兰亭〉之比勘》,《兰亭论集》,第376—392页。

⑩ 王文治:《快雨堂题跋》,《中国书画全书》第15册,第373页。

也就是文本意义上的单音节词或语素。

很大一部分集《兰亭》联并不在落款中说明它们的“身份出处”。

参见吴礼权:《修辞心理学》,暨南大学出版社2013年版。关于这种距离的制造,罗积勇称之为“艺术性的陌生化”(罗积勇:《用典研究》,武汉大学出版社2005年版,第262页)。

我们也能看到少部分《兰亭》集句联,永瑢、李文田、张熊等人曾书。可以发现,永瑢、张熊都只将《兰亭序》文句用于某一单联,再配合以其他法书佳句(分别取自《圣教序》《快雪时晴帖》)。李文田曾书“游目骋怀,此地有崇山峻岭;仰观俯察,是日也天朗气清”一联,上、下联的词句并非来自天然的对仗句,与上联“游目骋怀”相对的“仰观俯察”,系摘取前后两句起头二字拼合而成。可见,《兰亭序》原文太过短小,又系散文,倘若用以集句不免捉襟见肘,此类对联自然也少得多。

参见梁章钜辑:《楹联丛话》,白化文、李鼎霞點校:《楹联丛话全编》,北京出版社1996年版,第54、67、129、144页。

言南金:《序》,翁同书撰集:《翁文勤公集兰亭楹联》,同治五年(1866) 刊本。

“子游为武城宰。子曰:‘女得人焉尔乎?曰:‘有澹台灭明者,行不由径,非公事,未尝至于偃之室也。”(朱熹:《四书章句集注》,中华书局1983年版,第88页)

翁父心存曾为书院山长,言南金想必曾就学于此。

钱锺书:《管锥编》,生活·读书·新知三联书店2007年版,第1765页。

梁章钜辑:《楹联丛话》,第130页。

作为书法经典的《圣教序》,主要有唐初褚遂良楷书和怀仁集王字行书二种,梁启超没有说明他是选用的哪一本。据下联中的“香”字,可知梁氏集联当出自《集王圣教》。此字出自《集王圣教》后附《般若多心经》,盖褚书所无。当然,梁氏书风以大小欧阳为主,与王、褚风格皆迥异。

参见汪小洋:《中国楹联与诗词文化》,江苏大学出版社2020年版,第16页。

莫家良主编:《合璧联珠三——乐常在轩藏清代楹联》,香港中文大学中国文化研究所文物馆2016年版,第327页。

较晚的书家如赵孟頫曾写过《陋室铭》,但这些作品尚不具有足够的经典性,赵之谦此联书法显然也并不以该作为绳墨。

根据学界通行的看法,《陋室铭》很可能并非刘禹锡所作,其能在后世广泛流传,正得益于文句之通俗。正如卞孝萱所言:“ 《陋室铭》的流传,正在于它不是《阳春》《白雪》,而是《下里》《巴人》。”(卞孝萱:《刘禹锡集整理工作综论》,《山西大学师范学院学报》1996年第2期)

葛兆光:《汉字的魔方——中国古典诗歌语言学札记》,复旦大学出版社2008年版,第132页,第133页。

关于清代至民国初年曾书写集《兰亭》联的书家的统计,参见张建初:《清代至民国初年〈兰亭序〉字句集联述论》,《中国书法》2018年第6期。

参见郝有芃:《王文治与清代的“禊帖集联”创作》,杭州师范大学2017年硕士论文。

直到民国时期,随着现代印刷技术的引入,具有字帖性质的集联书籍才得以普及,如秦文锦的《碑联集拓》。他在《定武兰亭》集联序言中说:“余之集碑搨,既名‘碑联,似不应阑入此种,因书家所嗜不同,且箧中富有录句,爰以新得‘二百兰亭斋旧藏宋拓《定武》本选集百八十联,以饷世之习是帖者。”(《碑联集拓·定武兰亭》,上海艺苑真赏社1918年版,第2页) 可见此帖之出版,并非秦氏主动,而是因其有稳固的市场需求,又有现成而丰富的《兰亭》联文本资源。秦文锦为之打破“碑联”之准则,亦可谓惠而不费。

莫家良主编:《合璧联珠二——乐常在轩藏清代楹联》,香港中文大学中国文化研究所文物馆2007年版,第321页。

孙过庭:《书谱》,二玄社2006年版,第44页,第35—36页。

参见朱惠良:《临古之新路——董其昌以后书学发展研究之一》,《故宫学术季刊》1993年第3期;薛龙春:《王铎临帖活动研究(上、下)》,《美苑》2011年第3、4期。

董其昌:《容台集》卷二,《四库全书存目丛书》集部第171册,齐鲁书社1997年版,第686页。

《临河序》全文为:“永和九年,岁在癸丑,莫春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹。又有清流激湍,映带左右。引以为流觞曲水,列坐其次。是日也,天朗气清,惠风和畅,娱目骋怀,信可乐也。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情矣。故列序时人,录其所述。右将军司马太原孙丞公等二十六人,赋诗如左,前余姚令会稽谢胜等十五人不能赋诗,罚酒各三斗。”(刘义庆著,刘孝标注,余嘉锡笺疏:《世说新语笺疏》,中华书局2016年版,第696—697页) 全文仅155字,与《兰亭序》前半大致相同而无后文。

白谦慎:《从八大山人临〈兰亭序〉看明末清初临书现象》,《兰亭论集》,第462—472页。

薛龙春:《王铎临帖活动研究(下)》。

参见罗积勇:《用典研究》,第274—279页。

阮元:《北碑南帖论》,《揅经室集》三集卷一,中华书局1993年版,第596页。

古人常将《上尊号奏》《受禅表》等碑刻系于钟繇名下,但皆出于附会,传世碑刻中并无可靠的钟繇手笔。

何绍基:《跋汪孟慈藏定武兰亭旧拓本》,《东洲草堂文钞》卷九,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》第89辑,(台湾) 文海出版社1980年版,第322页。

何绍基:《跋国学兰亭旧拓本》其一,《东洲草堂文钞》卷九,《近代中国史料丛刊》第89辑,第322页。

乾嘉时期,天一阁后人范永祺集《兰亭》字作诗,并广征和章,一时“东南名士属和者数十家”(钱大昕:《孝廉范君墓志铭》,陈文和主编:《嘉定钱大昕全集》第9册,凤凰出版社2016年版,第722页)。

参见商衍鎏:《清代科举考试述录及有关著作》,百花文艺出版社2004年版,第250—252页。

羊欣《采古来能书人名》:“钟书有三体:一曰铭石之书,最妙者也;二曰章程书,传秘书教小学者也;三曰行狎书,相闻者也。三法皆世人所善。”(张彦远编集,范祥雍点校:《法书要录》卷一,人民美术出版社1984年版,第12—13页)

前文说《兰亭序》文章短小,这是相对于文本文献而言。在法帖中,三百余字的内容已颇具规模,类似篇幅在王羲之传世法帖中并不多见。

赵壹:《非草书》,《法书要录》卷一,第3页。

《南史》卷三二,中华书局1975年版,第835页。

庾元威:《论书》,《法书要录》卷二,第54页。

真迹经过反复重新装裱、题跋、钤印,最终成为一件附带有历代收藏品题信息的法书长卷;有的被收罗、刊刻,最终以拓本的形式流传,并且很可能屡经翻刻。石刻书迹则以拓本形式流传,为了方便使用,它们大多被按行剪裱成册,丰碑大碣因之成为案头的卷册。

必须指出的是,尺牍、文稿类实用书法的传统,在明清以来当然并未断绝,但当人们在谈论书法时,相对独立的作品显然更接近话题的中心。近现代以后,随着毛笔书写在实用中彻底退场,书法更已成为纯粹的艺术创作。

作者单位浙江大学艺术与考古学院

责任编辑王伟