文物与传说:“泽州某家丹粉罗土澄泥砚”与“泽州吕道人砚”

燕飞

作为北方地区部分宋金墓的随葬品,泽州澄泥砚出土引起了考古发掘者的关注。一方面,出土的澄泥砚带有捺印戳记,提供了字号及工匠姓氏,以及制造方法等信息,可与文献中记载泽州出产澄泥砚的信息相印证;另一方面,文献中记载最详细、流传最广的是“泽州吕道人砚”,而出土的泽州澄泥砚中工匠姓氏戳记则不见于传世文献。弥缝出土实物和文献记载之间的错出,一方面期待之后考古发掘新文物的出现;另一方面归结于文献记载的泽州“吕道人”澄泥砚彻底失传,而未见文献记载的澄泥砚则属于失察漏记。值得注意的是,宋人见到澄泥砚实物的几率远远超过时下的我们,即便“吕道人砚”短时期内由于工艺不继而失传,其他“姓氏字号”砚台不可能时人都没有见到。文本中独记“泽州吕道人”,而罔顾其他“姓氏字号”的现象,提醒我们与其期待那渺不可遇的考古发掘,不如注意千篇一律文本“话语”霸权反映当时社会现象,以及文人之所以如此的动因。本文从出土泽州澄泥砚的工艺及命名特点出发,结合时代、工艺相近澄泥砚的戳记,检视文献记载泽州吕道人澄泥砚的命名特点;同时结合时代背景,指出后者得名更大程度上来自于传说的比附,是宋人推崇吕道人洞宾而将泽州澄泥砚附会于道教神祇的产物。

泽州某家澄泥砚命名

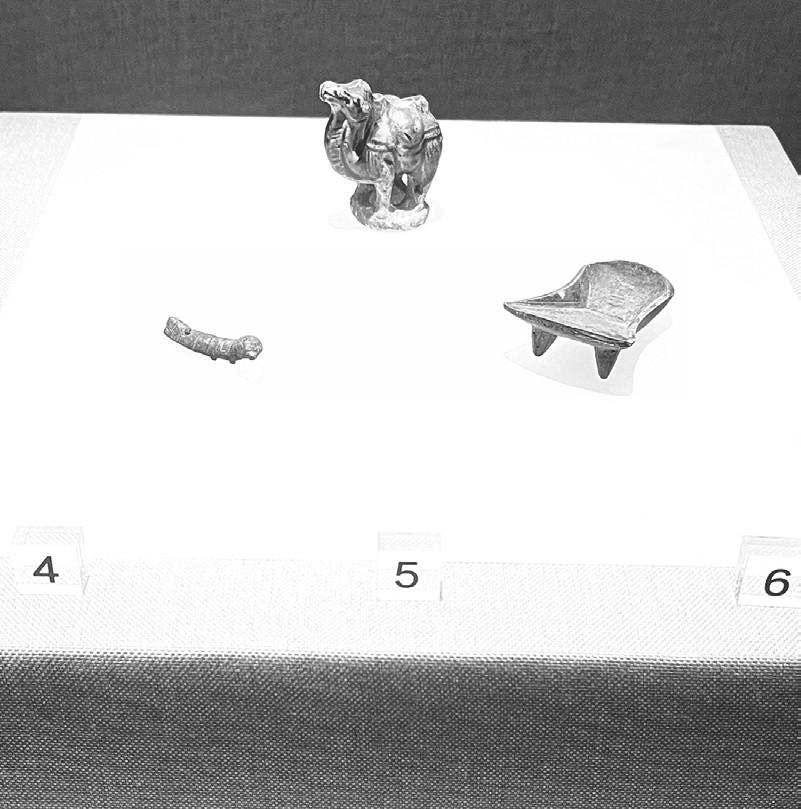

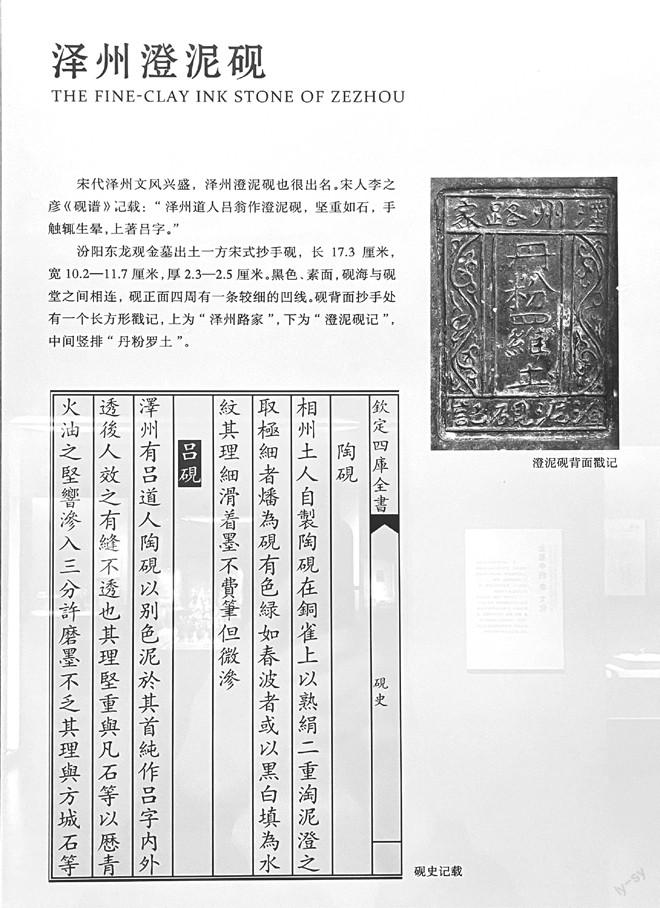

考古所见泽州某家澄泥砚,形制各异,姓氏字号亦有差。《古砚拾零》中记载有一方泽州路家澄泥砚。形制为长方抄手澄泥硯,砚堂前端呈荷花瓣形,四侧内敛,底抄手形,有捺印戳记,文为三段,上端自右向左横写“泽州路家”,下端自右向左横写“澄泥砚记”,中间竖写“丹粉罗土”;又四角各一楷书字,连缀读为“士人堪用”,边有双龙纹;汾阳宋金墓出土一方泽州路家澄泥砚,形制为长方形澄泥砚,砚背刻字,上端自右向左横写“泽州路家”,下端自右向左横写“澄泥砚记”,中间竖写“丹粉罗土”,皆为阳文摁压款;北京房山区良乡宋金墓出土一方泽州任家澄泥砚,形制为簸箕澄泥砚,平面呈梯形,砚底呈椭圆形,整体形状如簸箕形。砚池刻字,上自右向左横写“泽州任家”,下端自右向左横写“澄泥砚记”,中间竖写“丹粉罗土”。目前所见诸砚样本而言,尽管泽州路家、任家姓氏字号不同,捺印戳记在砚池、砚背,位置各异,字数多寡有别,但戳记分三段,“丹粉罗土”在中间位置竖写的特点很明显。该样式一方面强调工艺特点的重要性,另一方面可视作是泽州澄泥砚手工作坊题记产品的普遍做法。

作为生产工艺特色戳记的“丹粉罗土”,行文简略,无法窥得工序先后及工艺全貌。上海博物馆藏北宋元祐四年(1089年)张思净造陶砚,砚背刻“己巳元祐四祀姑洗月中旬一日,雕造是者,箩土澄泥,打摸割刻,张思净题”的题记。根据题记,可知澄泥砚工序为“箩土—澄泥—打模—割刻”;宋苏易简《文房四谱》中详细记载了澄泥砚制作工序,可补诸戳记之不足,其文为“作澄泥砚,以瑾泥令入于水中,挼之,贮于瓮器内。然后别以一瓮贮清水,以夹布囊盛其泥而摆之。俟其至细,去清水,令其干,入黄丹团和溲如面。作二模如造茶者,以物击之,令其坚。以竹刀刻作砚之状,大小随意,微阴干。然后以利刀刻削,曝过,间空垛于地,厚以稻糠并黄牛粪搅之,而烧一伏时。然后入墨蜡贮米醋蒸之五七度,含津益墨,亦足亚于石者。”根据前文,提取工序如下“手工挼泥—(夹布囊)罗泥(土)—澄泥—入丹黄—打模—割刻—烧制”。综合前述诸记载,可知泽州澄泥砚上尽管竖写“丹粉罗土”,但实际工序则是先“罗土、澄泥”,之后方加丹粉(丹黄);混合均匀之后的泥坯,还需要打模、割刻,最后进行烧造。

澄泥砚之所以得名“澄泥”,核心是罗土澄泥。土的前期处理是保证澄泥砚质量的关键一步,工具便是“罗”,此处“罗”,有解作“箩”者,即细密之筛子。但从戳记记载来看,此处“罗”,更有可能是“罗绢”,强调材质是纺织细密的丝绢类“罗”。“罗”土以制器的技术,可溯自曹魏时期陶人利用“絺绤”罗土制作铜雀台陶瓦,“世传云,昔人制此(铜雀)台,其瓦俾陶人澄泥,以絺绤滤过,加胡桃油方埏之,故与众瓦有异焉。”宋代相州地区制澄泥砚,罗土用熟绢,“相州土人自制陶砚,在铜雀上,以熟绢二重陶泥澄之,取极细者,燔为砚”。这种利用致密丝绢制品进行罗土澄泥制器的传统,反映在泽州澄泥砚题记上就是“罗土丹粉”。至于澄泥砚中要加入丹黄,黄山谷认为“丹黄”中含铅,故有诗歌:“吕翁之治与天通,不但澄埿烧铅黄”来强调“丹黄”的功能。今人研究与黄山谷所言无异,功能则是使砚坚硬,“丹黄含铅,烧造时能使砚坚致如石”。根据出土宋代泽州澄泥砚题记,结合相关文物,并证以文献,可知其命名法则,主要以凸显生产技术和工艺特点为主。

泽州吕道人砚与吕道人

与出土“泽州某家澄泥砚”相比,文献记载的“泽州吕道人砚”,得名强调“吕道人”,而砚与道人一样看似真实又虚无缥缈。“泽州吕道人砚”唐时未见记载,宋时开始出现在文人馈赠砚台的酬唱诗词中。宋神宗元丰三年(1080年),大书法家黄庭坚,收到舅李公择赠送的“泽州吕道人砚”。两人以砚起兴赋诗,数度往返,一首诗歌中借用典故“奉身玉壶冰,立朝朱丝弦”,似乎可用于形容砚台的形制为“玉壶”状;另外一首诗歌中用“汉隶书吕规其阳”介绍“吕道人砚”的独特标识;经苏东坡举荐而致仕的何薳,称自己族兄何子硕收藏的“高平吕老砚”为“玉壶状”,似乎即“泽州吕道人砚”,并指出检验吕老砚真伪的标准是“研出于陶,而以金铁物划之不入为真”;徽钦之际的陈去非,亦收到钱东之教授赠送的“吕道人砚”,诗句中提供手触摸砚后质感,用“摩挲玉质云生手”形容,却没有提及钱教授所赠砚台上有独特的“吕”字标识。除“玉壶”状外,“吕道人砚”也有“投壶”状,据称该砚台是元丰五年(1082年)苏东坡取自沙湖黄氏。

与形状、手感、金铁检验相比,更多的宋人认为“吕砚”的独特标识“吕”字是真品的保证。宋人史容笺注“汉隶书吕归其阳”时,引用“沉泥砚,其首有吕字,非刻非画,坚致,可以试金”进行互证,并将该诗歌归入苏东坡名下,似乎苏氏见黄山谷“吕道人砚”后酬唱所作。就“吕”字标识的位置而言,“苏”氏定在砚首上,黄氏定在砚阳,可能强调重点不同;就字体而言,同作为大书法家的二位也是大相径庭,黄氏以较写实的笔法指出汉隶书写“吕”字;“苏”氏则用玄妙的“非刻非画”形容,潜台词就是字体非人工所能为。与黄的写实、“苏”的玄妙不同,与他们关系密切的书法家米芾“非刻非画”的基础上,指出“吕”字是独特的造型,是用與砚台泥质颜色不同的泥在砚首上做出的上下镂空造型,“泽州有吕道人陶砚,以别色泥于其首,纯作吕字,内外透。后有人效之,有缝不透也”。由写实到玄妙,直至不可复制和模仿,“苏”、黄、米三人提供了截然不同的“吕”字标识。由黄山谷及其友人开启的“吕”字讨论,引来更多宋人的讨论。何薳提供了自己搜集到有关高平吕老砚信息,其中砚首字可能是“飞白书”,“每研首必有一白书吕字为志”。佚名宋人《砚谱》中也强调“吕道人砚”上“吕”字标识的重要性:“泽州道人吕翁作澄泥砚,坚重如石,手触辄生晕,上着吕字。”高似孙转引《欧谱》记载“泽州(金)【吕】道人澄泥砚,有吕字,坚致可以试(墨)【金】”。宋人对“吕道人砚”形制、手感、检验方法言之凿凿,又热烈讨论“吕字”标识字体,似乎该砚并非稀缺之物;值得注意的另一个现象却是,宋人乃至明清文人雅士,收藏了很多泽州澄泥砚,却无法按图索骥找到带“吕”字的玉壶或投壶状的标志。

何薳记载当时一位处士王衷天诱收藏了一枚别致的澄泥砚,该砚“正紫色而坚泽,如端溪石,扣之铿然有声,以金铁划之,了无痕衅”,因“其制巧妙,非俗士所能为”,故“疑是泽州吕老所作,而研首无吕字”。同样令人困惑的情形亦发生在清人身上,似乎“泽州吕道人砚”已成传奇。于敏中收集一方宋澄泥砚直方砚,详细介绍了形制尺寸“宋澄泥制,色黝而紫坚,润如老坑端石砚,面微黄,墨池深广,覆手自上削下,离几伍分许”。由于此砚没有题记,故而引用“宋时泽州吕老尤擅长砚,辄有一吕字,背面深透,磨之不去”这类“文献可考”文字,试图证明此精致的澄泥砚是泽州吕道人澄泥砚。作者注意到“虽无吕字款识”,但仍然强调“砚细腻滋润,或其所手制也”。清人俞樾收集宋司马光所用的澄泥砚,睹此砚而思彼时“吕砚”亦难觅,“高平吕老人所治泥砚,若有神。偶得一二,价百镒,若无吕字,犹非真”。

文献记载且宋人热议之制作精细、金铁划无痕且带“吕”字标识的“吕道人砚”,如同突然从世间蒸发了一样。宋人乃至明清文人雅士,前后求索千年;考古挖掘,上穷碧落下黄泉地逆溯千年,皆无法寻踪。至此,有必要重新审视目前所见文本记载的可信度。从时下所见文本出现年代来看,黄山谷率先在长诗题名中叙述自己收藏“吕道人砚”并赋诗纪念,与他交往过密的苏东坡、米芾等人,也各自赋诗歌以志,成为推动“吕道人砚”名声广播的第一拔人群。之后凡议论“吕道人砚”之《砚史》《砚笺》《砚谱》,内容不离黄、“苏”、米、何诸人之前范。托名“苏东坡”形容“吕道人砚”的诗句,出处无考且附会较多;米芾虽然纂《砚史》,其“吕”字造型一说超然绝世,这种文笔符合时人对其“诙谲好奇”性格的评价。黄山谷形容“吕道人砚”最写实,又提供了该砚是舅舅所赠的信息,似乎可信度较高。验证黄氏纪实是否真实一个重要的维度,需要明晰“吕道人”与泽州澄泥砚发生联系的机理。

通检黄山谷诸著作,“吕道人”似乎是一个与黄山谷关系密切的人物,“与吕道人”的信札类文字,似乎两者之间有通信往来,内容是比较佛性道学;但更多的文本显示,“吕道人”其人非一,籍贯多方;除泽州之外,尚有歙州吕道人、黟(州)【川】道人吕大(亦有太)渊;身份和职业也多元化,泽州吕道人制“墨板”——砚台,歙州吕道人制“墨池”——笔,黟州道人吕大渊不仅为制笔名家,亦为名画收藏家。歙州吕道人制笔,与“泽州吕道人砚”一样,初出且仅见于黄氏笔下。黄氏讲述歙州吕道人制笔技艺出色,“歙州吕道人作墨池,含墨而锋圆,佳作也”。在随后的文字中,又有“歙州吕道人,非为贫而作笔,故能工于是”的文字,暗示吕道人并不将制笔作为谋生手段,似乎在较高的境界上从事此项工作;黟州道人吕大渊体悟了曹魏时期制笔圣手韦仲将的制笔技艺,因而技艺精进,“心悟韦仲将作笔法,为余作大小笔凡二百余枝,无不可人意”。除了黟州吕大渊是直接和黄山谷有联系之外,“泽州吕道人砚”和“歙州吕道人笔”,都是间接信息。黄山谷定知晓泽州砚和歙州笔是文房四宝中拔萃的品牌,是时人追捧的对象;从他对歙州笔诸工匠的特长描述来看,亦知晓良工甚多,却首列“吕道人”于歙州诸匠;至于泽州澄泥砚制造诸工匠则皆不书,单列“吕道人”作代表。“吕道人”究竟何许人也,黄氏如此看重?单纯从字面看,泽州和歙州两地之“吕道人”有何关系,黄氏没有提供更多的信息。

宋人何薳提供了一个关于“泽州吕道人”原型解译的说法,可以为我们寻找“吕道人”原型提供线索。他从地域角度出发,把“泽州”区域具体为附郭县高平,“吕道人”前身为一普通人,进而创造出“高平吕老”的新名称。基于此专名,又演绎出《吕老煅砚》的传说故事。吕老原先的职业是造墨工匠,地点在常山,“高平吕老造墨常山”;后遇到异人传授神秘的“炼金”术,“遇异人传烧金诀”;可能学艺不精或者其他原因,没有成功炼出黄金。但由旁人指点烧造出的瓦砾可以作砚,“煅出视之瓦砾也,有教之为研者,研成坚润宜墨,光溢如漆,每研首必有一白书吕字为志”。但“高平吕老”的煅砚技术很快失传,原因则由于奇怪的“法不授子”的规矩,“吕老既死,法不授子,而汤阴人盗其名而为之”。何氏提供了“高平吕老澄泥砚”产生的由来、技术传承、工艺特点等完整的介绍,重点突出煅烧方法的奇特性。将前述信息深度挖掘,澄泥砚的烧造工艺来自于异人的“炼金诀”,该诀可视作道家炼丹及黄白之术的委婉表达;而砚台本身是道家炼丹或者黄白之术的副产品。至于吕老原先造墨为生,后被带有道教背景的异人传授“烧金诀”,是以当时流行的吕洞宾造墨卖墨为原型编制出来的。何氏整段文字,试图清晰阐明黄山谷未言明的“吕道人砚”的来由,同时给“高平吕老”作传。值得注意的是,何氏的解释带有浓重的道教知识和背景。

何氏对“吕道人”的原型解译尽管不完全符合黄氏初衷,但他提供的吕翁由普通匠人受异人指点成为道人的转变路径值得借鉴,需要反思北宋时期儒释道融合的大背景。当时社会各阶层,包括匠人亦追求问禅学道。黄庭坚记载了蜀地制笔工匠张雅,便有这样的追求:“余闻雅亦参禅问道,欲入九流;然但拜无眼阿师,虽杜撰道人谈金丹,恐只虚生浪死耳。”黄庭坚作为文人士子,問禅学道的境界较之工匠高出许多,“参禅而知无功之功,学道而知至道不烦”。由文人得道者,宋人推崇吕洞宾。在宋人眼中,吕洞宾既是方士,熟谙内丹术、外丹术和相面术;又是文士,外表儒雅潇洒,挥毫题诗,文辞超凡。活跃于宋太祖、太宗时的吕洞宾,是“方士化的士人,士人化的方士”。黄庭坚作跋于洪州茶圈酒肆柱上之秋风吹渭水词,以词为回仙吕洞宾所作,尽显神交仰慕之情,“三十年,有人书此曲于州东茶圈酒肆之柱间,或爱其文指趣而不能歌也。中间乐工或按而歌之,辄以俚语窜入,睟然有市井气,不类神仙中人语也。十年前,有醉道士歌《秋风吹渭水词》广陵市上,童儿和之,乃合其故时语。此道士去后,乃以物色迹逐之,知其为吕洞宾也”。吕洞宾本为读书之人,后来因为得道成仙。读书人与文房四宝天然联系,在文人得道之后赋予了神奇的色彩。黄山谷笔下的吕洞宾以工匠的形象,与笔、砚发生联系,成为某一特定品牌的代言人,具有更深的文化特质。黄庭坚形容吕洞宾制砚技艺,用“吕翁之治与天通,不但澄埿烧铅黄”形容,已非一般的崇敬。

至于用道人名号命名砚,似乎时人习以为常。处士王衷天诱所藏精巧澄泥砚,如果不能归为“吕道人砚”,则根据米芾的判定,归入“孙真人”名下,称之为“孙真人砚”,并且很郑重其事提出解释“并非无从稽考”。这种命名方法,在道士之间也可见到。《欧谱》记载号高尚处士王元甫收藏一枚石砚,并不知晓来由。而有鉴砚高手指出这是“吕公”所造之砚,因砚池旁有独特标识,“旁篆二方圆”。此处王元甫,已成传说中的人物。哲宗绍圣年间(1094—1098),苏东坡至江西,想面晤王处士元甫,而不可得。居中介绍两人相见的道士给出理由是,王元甫已经有五十多年不见士人,只见道人方士。至于为何选择泽州和歙州两地的砚和笔,冠之以吕道人之名,黄氏没有明言。要想弄清前述问题,则需要更多史料的支持。

结 论

泽州某家丹粉罗土澄泥砚的考古发掘,为解决“泽州吕道人砚”命题提供了证实或证伪的可能性,因为自宋以来后者只闻其名未见其实。考古发掘出流行于民间,广泛实用的泽州某家澄泥砚,可据此提取出工艺技术信息、工匠姓氏字号等,一方面印证了文献记载的技术特点,另一方面补充当时士人未关注的工匠字号及题名款式等信息;历史学发现考古和文献记载的抵牾,试图挖掘文献记载却并未为考古和“金石博物之学”所证的“泽州吕道人砚”的产生机制、文化背景,消解歧出并合理阐释其缘由。历史学和考古学两种方法提取信息的手段既有区别又有重合,黄山谷“记”实的文本能够被“征”实的部分,在于黄庭坚及其同好,为推崇方士化的士人吕洞宾,而将其冠名于泽州澄泥砚。文人们相互征引,迭加追捧,又比附臆造,才形成了只闻名未见实物的“泽州吕道人砚”。这种现象,客观上反映了时人将澄泥砚技术的发展和进步归于道教名人吕洞宾的名下,属于中国传统科学技术史的范畴。至于为何选择泽州,而非他州的澄泥砚进行吕道人的冠名,则限于史料,尚无法进一步探究。