拮抗肌取穴电针治疗脑卒中后运动功能障碍临床研究

周晓玲,章连新,叶旭园

兰溪市中医院康复医学科,浙江 兰溪 321100

运动功能障碍是脑卒中患者常见后遗症之一,临床主要表现为上肢曲肌痉挛,腕、指关节屈曲、下肢伸肌张力增加、膝关节及踝关节屈曲无力,患者站立、行走障碍等,严重影响患者正常生活[1]。脑卒中归属于中医学中风、筋痹、拘挛等范畴。年迈体衰,则气虚无力、血行不畅,而致经脉瘀阻;又遇风邪入侵,病发日久,则气不行血、血不养筋,筋急而纵,故出现肘拘挛、手握而难伸、足内翻、膝伸而难曲等症。气虚血瘀、筋脉失养为其主要病因,治则需以通经活络、平补阴阳、调和气血为主[2]。穴位针灸是临床上常用疗法之一,传统取穴法主要针对卒中后偏瘫早期(软瘫期)患者,而针对肢体僵硬的运动功能障碍患者,应着重于促进拮抗肌和痉挛肌的平衡,强化拮抗肌功能[3]。电针为中医外治之法,其以中医针灸学理论为先导,通过针刺穴位,可有效疏通肢体麻痹的经络。现代医学认为,电针可有效促进血液循环和神经功能恢复,改善肌张力,与传统针灸相比,电针可更好地实现参数量化,具有稳定性高、安全可控的优势[4-5]。拮抗肌取穴并施以电针疗法可有效增强拮抗肌神经和肌肉兴奋性,加快改善肢体神经和肌群功能紊乱[6]。本研究观察拮抗肌取穴电针治疗脑卒中后运动功能障碍的临床疗效,报道如下。

1 临床资料

1.1 诊断标准参照《中国各类主要脑血管病诊断要点2019》[7]中脑卒中的诊断标准。脑梗死:急性发病的局灶性神经功能缺失或全面性神经功能缺失,头颅CT/MRI 显示有相应的梗死灶。脑出血:梗死灶内继发性出血,多见于脑梗死急性期恢复血流灌注后,伴随原有的神经功能缺失加重或无变化,头颅CT/MRI显示梗死灶边缘有点状出血或梗死区片状出血。

1.2 辨证标准参照《中风病诊断与疗效评定标准(试行)》[8]中风痰阻络证的辨证标准。主症:半身不遂,偏身障碍,言语謇涩,口舌歪斜。次症:头晕头痛,肢体麻木,目偏不瞬,共济失调;舌红少苔,脉弦细。具备主症2 项,次症1 项,结合舌脉即可辨证。

1.3 纳入标准符合诊断及辨证标准;年龄35~75 岁;病程在6 个月以内,生命体征平稳;单侧偏瘫,Brunnstrom 分期3~4 期;交流能力正常,能配合治疗和评估;愿意服从指导且有较好的康复欲望和良好的家庭支持;患者及家属自愿签署知情同意书。

1.4 排除标准充血性心力衰竭;活动性肝病、肝肾功能不全、恶性肿瘤;既往有精神类疾病或严重认知障碍;严重感染、风湿性或类风湿性关节炎患者,有明显关节畸形;无法配合定点长期治疗或外省市无法随访;对本研究疗法不耐受。

1.5 一般资料选取2019 年6 月—2021 年8 月兰溪市中医院收治的97 例脑卒中运动功能障碍患者为研究对象。按照随机数字表法分为观察组49 例和对照组48 例。对照组男23 例,女25 例;年龄51~77 岁,平均(64.11±6.43)岁;病程47~96 d,平均(71.54±12.36)d;左侧30 例,右侧18 例;卒中类型:脑梗死25 例,脑出血23 例。观察组男26 例,女23 例;年龄52~74 岁,平均(62.54±5.57)岁;病程49~90 d,平均(69.55±10.27)d;左侧29 例,右侧20 例;卒中类型:脑梗死28 例,脑出血21 例。2 组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经兰溪市中医院医学伦理委员会审核批准(K202014)。

2 治疗方法

2 组均根据《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》[9]给予常规控制血压、血糖、抗血小板凝聚、抗感染等基础治疗。

2.1 对照组给予康复治疗。主要包括肢体按摩、主动/被动肢体及关节活动、平衡训练、缓解肌张力按摩、站立及行走训练、日常生活活动锻炼等,每天训练1 h,连续治疗8周。

2.2 观察组在对照组基础上给予基于拮抗肌取穴的电针疗法治疗。参照《腧穴名称与定位》[10]选穴如下:头部取运动区风池、翳明、供血(新穴,风池穴直下1.5 寸),上肢取肩髃、肩髎、天井、手三里、外关、合谷、后溪、内八邪,下肢取曲泉、阴包、太冲、委中、阳陵泉、纠内翻(新穴,外踝上3 寸,腓骨后)、内八风。电针疗法:患者取卧位,局部皮肤常规消毒,选用0.25 mm×40 mm的华佗牌一次性无菌毫针行常规针刺,得气后留针。肩髃和肩髎穴接一组电针,天井和手三里穴接一组电针,阳陵泉和纠内翻穴接一组电针,使用疏波2 Hz,电流强度以患者适宜为度,隔天治疗1 次,2 周为1 个疗程,共治疗4个疗程。

3 观察指标与统计学方法

3.1 观察指标①中医证候评分。治疗前后参照《中风病诊断与疗效评定标准(试行)》[8]选取半身不遂、偏身障碍、言语謇涩、口舌歪斜、肢体麻木5 项症状评估2组中医证候,根据症状严重程度按无、轻度、中度、重度分别计0、1、2、3 分,分值越高表示症状越严重。②关节活动度。治疗前后测量2组肩关节(屈曲、伸展、外展)、肘关节(内收、内旋、外旋)、髋关节(屈曲、伸展)、膝关节(屈曲、伸展)、踝关节(背曲、足内翻)活动度。③肢体活动功能。分别于治疗前后采用Fugl-Meyer 运动功能量表、Berg 平衡量表(BBS)、Barthel 指数(BI)评估2 组肢体活动功能。Fugl-Meyer 量表共分为上肢(66 分)、下肢(34分)两部分,总分100分,分值越高表示肢体运动功能越强。Berg 平衡量表包括站起、坐下、独立站立等14 个项目,总分56 分,分值越高表示平衡能力越强。BI评分共100分,<40分为重度依赖;40~60分为中度依赖;61~99分为轻度依赖,100分为无需依赖。④肌电信号。采用表面肌电图测定2组治疗前后肱二头肌、胫前肌的肌电信号,以均方根值(RMS)和肌电积分值(IEMG)作为评估指标。⑤血清神经因子。分别于治疗前后采集2 组空腹静脉血,肝素抗凝,4 ℃、3 000 r/min,离心半径10 cm,离心分离血清,采用酶联免疫吸附法检测血清甘氨酸(Gly)、γ―氨基丁酸(GABA)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、神经肽Y(NPY)水平。⑥不良反应。统计治疗期间2组不良反应发生情况。

3.2 统计学方法采用SPSS22.0 统计学软件处理数据。计量资料符合正态分布以均数±标准差()表示,2 组间比较采用成组样本t检验,同组治疗前后比较采用配对样本t检验;计数资料以百分比(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

4 疗效标准与治疗结果

4.1 疗效标准治疗8 周后参照《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010》[11]拟定。显效:神经功能缺损评分改善>80%,肌张力明显改善或恢复正常;有效:35%<神经功能缺损评分≤80%,患者肌张力降低2 个级别及以上;无效:未达以上标准。总有效率=(显效+有效)例数/总例数×100%。

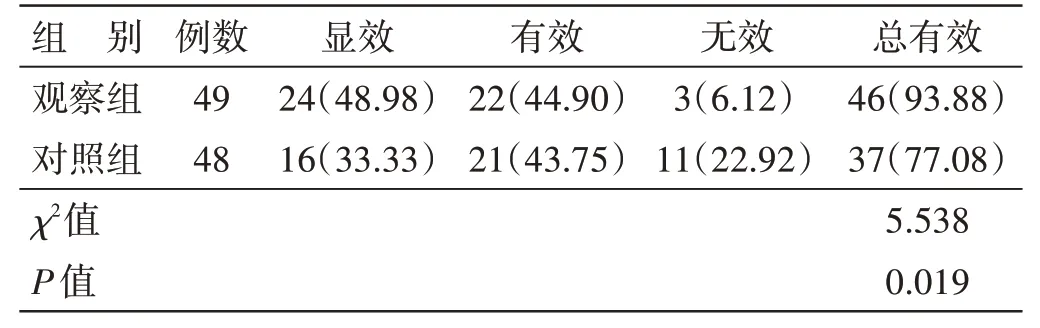

4.2 2 组临床疗效比较见表1。观察组临床总有效率93.88%,高于对照组77.08%(P<0.05)。

表1 2组临床疗效比较例(%)

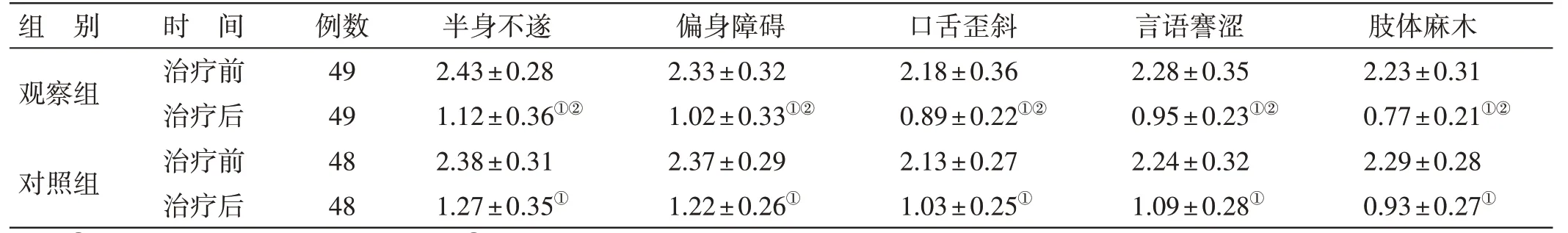

4.3 2 组治疗前后中医证候评分比较见表2。治疗前,2 组半身不遂、偏身障碍、口舌歪斜、言语謇涩、肢体麻木等中医证候评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,2 组上述中医证候评分均降低(P<0.05),且观察组低于对照组(P<0.05)。

表2 2组治疗前后中医证候评分比较()分

表2 2组治疗前后中医证候评分比较()分

注:①与本组治疗前比较,P<0.05;②与对照组治疗后比较,P<0.05

?

4.4 2 组治疗前后关节活动度比较见表3。治疗前,2 组肩关节、肘关节、髋关节、膝关节、踝关节活动度比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,2 组上述关节活动度均增大(P<0.05),且观察组大于对照组(P<0.05)。

表3 2组治疗前后关节活动度比较()°

注:①与本组治疗前比较,P<0.05;②与对照组治疗后比较,P<0.05

?

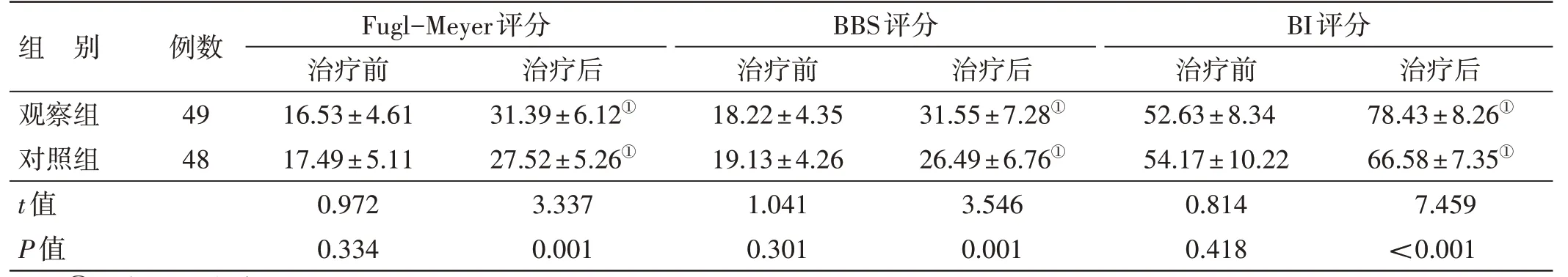

4.5 2 组治疗前后肢体Fugl-Meyer、BBS、BI 评分比较见表4。治疗前,2组Fugl-Meyer、BBS、BI评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,2组上述评分均升高(P<0.05),且观察组高于对照组(P<0.05)。

表4 2组治疗前后肢体Fugl-Meyer评分、BBS评分、BI评分比较()分

表4 2组治疗前后肢体Fugl-Meyer评分、BBS评分、BI评分比较()分

注:①与本组治疗前比较,P<0.05

?

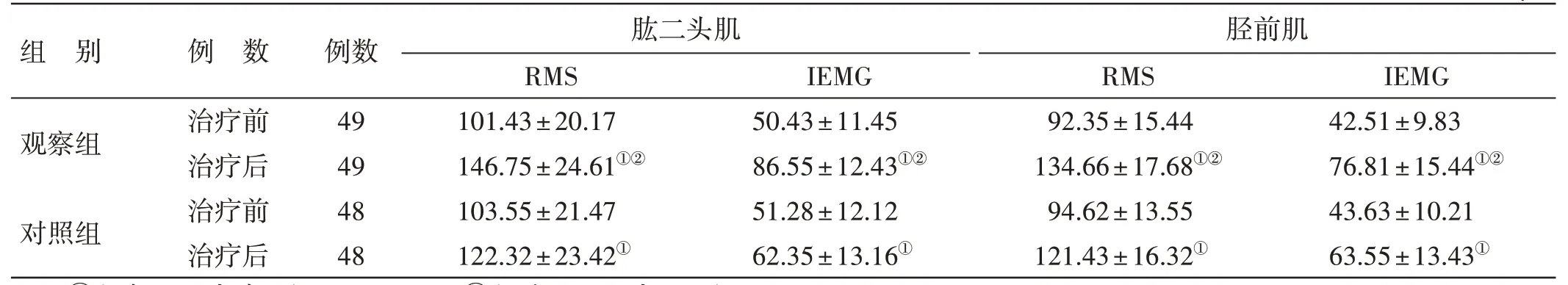

4.6 2 组治疗前后肌电信号比较见表5。治疗前,2 组肱二头肌、胫前肌RMS、IEMG 比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,2 组肱二头肌、胫前肌RMS、IEMG均增大(P<0.05),且观察组大于对照组(P<0.05)。

表5 2组治疗前后肌电信号比较()μV

表5 2组治疗前后肌电信号比较()μV

注:①与本组治疗前比较,P<0.05;②与对照组治疗后比较,P<0.05

?

4.7 2 组治疗前后血清GABA、Gly、NSE、NPY 水平比较见表6。治疗前,2 组血清GABA、Gly、NSE、NPY 水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,2 组血清GABA、Gly 水平均升高(P<0.05),且观察组高于对照组(P<0.05),2 组血清NSE、NPY 水平均降低(P<0.05),且观察组低于对照组(P<0.05)。

表6 2组治疗前后血清GABA、Gly、NSE、NPY水平比较()

表6 2组治疗前后血清GABA、Gly、NSE、NPY水平比较()

注:①与本组治疗前比较,P<0.05

?

4.8 不良反应治疗期间,2 组均无明显不良反应发生。

5 讨论

卒中后肢体障碍为中医学痿证、痹证范畴。半身不遂或臂不遂者为“痹”,其主要病因为气血两虚、阴阳失衡。中风者为劳欲过度,内伤积损,又遇情志不遂,饮食不节,内虚邪火中生,以致脏腑失和,阴阳失调;气血不利,上犯于脑,脑为元神之府,主五神,调控四肢百骸,脑络不通则经筋失养,而发半身不遂、猝然昏仆之症。故而本病以气血、脏腑亏虚为本,痰、瘀、热、郁为标,治则需通经活络、补虚泻实[12-13]。目前常规疗法以康复运动为主,其主要以力学原理为主导,根据病患肢体障碍特点进行局部、综合功能训练,以促进患肢功能恢复[14]。

卒中后运动障碍患者下肢症状多为“阳急阴缓”,呈现髋屈曲、股内联、膝僵直、足趾痉挛状态,针灸取穴应着重于促进拮抗肌与痉挛肌的平衡。其中痉挛肌主要分布于阳明经上,如取穴不当可能过度刺激痉挛肌而加重下肢运动障碍,因而本研究下肢取穴着重选取拮抗肌组穴,避开争议穴位。分别于头部、上肢、下肢三处取穴。其中头部取运动区风池、翳明、供血三穴,风池穴属足少阳胆经,为风、邪蓄积之所,主中风偏枯,少阳头痛,针刺可缓解头痛、目痛之症;翳明穴为经外穴,可缓解头痛、近视、失眠等症;供血穴位于风池直下平下唇,针刺可改善头晕目眩之症。上肢取肩髃、肩髎、天井、手三里、外关、合谷、后溪、内八邪八穴。其中肩髃穴属手阳明大肠经,为肩端之骨,可祛风理气,通络,主治手臂挛痛,不能上举;肩髎属手少阳三焦经,有祛风通络之效,配肩髃穴可治疗肩臂僵直,肩胛神经痛;天井穴为手少阳三焦经的常用腧穴之一,主治手背无力、上肢不遂;手三里穴属手阳明大肠经“合穴”,主治肘挛不伸、肘臂酸痛;外关穴为手少阳之络,八脉交会之所,可解痉止痛、通络活血,主治肘部酸痛、上肢痹痛;合谷、后溪、内八邪三穴为掌穴,可缓解目赤肿痛、面肿,口眼歪斜之症。下肢取曲泉、阴包、太冲、委中、阳陵泉、纠内翻、内八风七穴,其中曲泉、阴包、太冲、委中、阳陵泉为拮抗肌群上的穴位,曲泉穴为足厥阴肝经的合穴,在股骨内侧髁后缘,周围分布有隐神经、闭孔神经等,可改善膝膑肿痛,下肢痿痹;阴包穴位于大腿内侧,属足厥阴肝经,穴区内有神经皮支、股神经肌支、坐骨神经肌支分布,针刺可提高下肢拮抗肌神经兴奋性;太冲穴为足厥阴肝经上的重要穴道之一,针刺可改善膝股内侧痛,足跗肿,下肢痿痹症;委中穴属足太阳膀胱经,配阳陵泉主治腰背疼痛,下肢不利;阳陵泉为八会穴之筋会,主治半身不遂、下肢瘘痹、膝膑麻木、肿痛;纠内翻穴主治麻痹、下肢瘫痪、足内翻;内八风穴可袪风通络,治疗足跗肿痛。诸穴配伍,可有效改善卒中患者四肢僵硬症状。脑卒中偏瘫患者多伴随上肢曲肌、下肢伸肌张力升高,肢体屈伸不利,引起运动功能障碍,通过针刺拮抗肌刺激患侧肌群,诱发肌梭兴奋,并产生传入神经冲动至中枢神经,有助于提高脊髓对下肢运动神经元的支配作用,进而重新建立中枢调控[15-16]。此外,与传统针灸相比,电针疗法具有较高的标准性和规范性,可重复性和推广性较好。电针治疗卒中后肢体功能障碍,以中医穴位理论为基础,结合经络、肌肉神经分布取穴,通过负反馈机制刺激神经元兴奋,进而改善肌肉僵直、痉挛症状。

本研究结果显示,治疗后,观察组中医证候评分均低于对照组,上下肢关节活动度均大于对照组,Fugl-Meyer、BBS、BI 评分均高于对照组,四肢肌电信号均大于对照组,总有效率也高于对照组,提示拮抗肌取穴的电针疗法可帮助缓解肢体僵硬症状,促进运动神经恢复。研究发现,电针可有效刺激神经元轴突恢复,加快神经功能损伤修复[17]。邓寒冰等[18]研究证实,电针可有效改善大脑缺氧状态,促进兴奋在神经元间的传递。GABA、Gly 为抑制性神经递质,可抑制运动神经元在牵张反射中的作用,突触间隙中GABA、Gly 水平升高可抑制痉挛肌兴奋[19]。NSE是中枢神经中神经元标志性蛋白,其水平与神经损害呈正相关,临床上用于神经损伤诊断及预后的预测性指标[20]。NPY 广泛存在于中枢及外周神经系统,具有强效收缩血管作用,其水平升高可增加狭窄部位血管阻力,降低脑灌注水平[21]。本研究结果显示,治疗后,2 组血清GABA、Gly 水平均升高,NSE、NPY 水平均降低,且观察组GABA、Gly 水平高于对照组,NSE、NPY 水平低于对照组。提示经过拮抗肌取穴电针治疗,患者血液循环状态改善,神经损伤减轻,这一方面与康复训练引起的肢体血液循环改善有关,另一方面,电针刺激穴位加强了活血通络之效,故而患侧血液循环改善,降低了神经损伤,同时,穴位刺激加强了外周神经与中枢神经间的兴奋传递,促进神经功能更快恢复,故而神经因子改善更为显著。

综上所述,拮抗肌取穴的电针疗法可有效减轻脑卒中后运动功能障碍患者临床症状,改善关节活动度和肢体活动功能,促进神经功能恢复。