近30年来中国城乡人口结构变化及其区域差异

林港特,龚建周,陈康林 ,陈晓越,邱 霓

(广州大学地理科学与遥感学院,广东 广州 510006)

改革开放以来,中国社会主义市场经济蓬勃发展,区域间人口流动限制放宽[1]。人口大规模从内地流向沿海、从乡村流向城镇[2],造成区域间人口数量和内部结构的明显差异。然而,在新发展阶段,中国人口长期保持低速增长态势,预计于2027年后转向负增长[3]。同时,老龄人口比重也持续扩大,中国将于2035年进入超老龄化社会[4]。长期以来,中国具有鲜明的城乡二元结构[5],人文地理要素的城乡区域差异明显,在人口结构方面尤为突出。因此,城乡之间表现出的人口问题及其区域差异,对中国经济社会可持续发展和区域协调发展造成严重的影响。

人口结构亦称人口构成,是指把总人口依据不同标准区分为各个组成部分,大致可划分为3大类人口结构,即人口的自然结构、地域结构与社会结构。其中,城乡人口属于人口结构中的地域构成,其数量特征,则为城乡人口数量结构特征;而其年龄结构、抚养结构等则分别属于城乡地域结构下的自然构成和社会构成[6],为区别于数量结构,本文将其定义为人口内部结构特征。人口结构的时空格局及其演变特征是人文地理学研究的热点和核心内容之一[7-8],能够有效地反映区域人口问题的时空异质性特征。从研究角度来看,学者对于中国人口结构时空格局演变特征的研究呈现出由“全国”到“城镇/乡村”的扩展。由于起步较早,学者以整个中国为研究区域,基于不同等级的行政区划或边界,围绕人口数量[3,9-10]、人口分布[11-13]、人口老龄化[14-16]及其他人口内部结构要素等方面[17-18],主要采用人口要素变化率[14]、人口潜力模型[19]、基尼系数[13]、Moran'Ⅰ指数[11]等,对其时间变化特征及趋势预测、空间格局演变、空间自相关性等方面开展了大量研究。在全国人口问题研究基础上,学者基于中国城镇/乡村的角度,主要从人口数量结构或内部结构,对人口问题进行了一定的研究。现阶段的主要研究主题有:①城乡人口流动与人口城市(城镇)化问题。王桂新[20]、韩增林等[21]和Zhou等[22]探讨了中国城市(城镇)化中的主要问题,认为中国城镇化偏离了城乡协调发展规律,在人口半城镇化下,“城市病”“农村病”及不稳定的“社会病”并存发生。②城市人口收缩问题。刘振等[23]、Guo等[24]和宫攀等[25]从人口的视角,对近20年来中国收缩型城市时空演变格局进行了分析,发现中国人口收缩型城市具有空间集聚效应,也关注到东北地区严重的人口收缩问题;③乡村人口空心化问题。刘彦随等[26]、王良健等[27]、Zhang等[28]和刘涛等[29]围绕中国乡村人口空心化的演化特征展开了研究,研究结果表明,2000—2020年中国乡村人口流失现象加剧,人口空心化问题严峻。④人口老龄化的城乡倒置问题。许昕等[30]、张伟等[31]、刘成坤[32]通过分析城乡人口老龄化时空差异,揭示出2000—2019年中国人口老龄化的城乡倒置现象,并呈加剧扩散的特征,东部地区乡村人口老龄化明显高于城镇,而东北地区在近年则相反。

上述已有研究较为系统地综述了中国城镇与乡村地区面临的主要人口问题,取得了一定的成果,为中国城乡人口结构演变研究奠定了良好的基础,但仍须在以下两个方面继续加强:一方面,人口数量与内部结构变动关系的探讨不足,而且受限于城乡人口结构数据的可获取性,较少涉及近30年来全国人口数量与结构特征演变的综合分析;另一方面,缺少基于城乡的视角探讨人口数量和内部结构的演变特征。在鲜明的城乡二元背景下,如果仅从整个中国或城乡二者其一的角度去分析人口问题,则难以全面阐明人口时空变动的城乡耦合机制,将阻碍对中国人口结构变化不同视角的认识,难以有效地反映出中国人口结构特征变化的内在联系,以及人口问题的城乡区域差异特征。中共二十大报告提出“实现高质量发展必须全面推进乡村振兴,着力促进城乡融合和区域协调发展”。因此,现阶段更应重点关注城乡人口结构的演变特征及其反映的人口问题的区域差异,从而客观揭示社会发展面临的复杂问题。

本文基于1990—2020年的4次全国城乡人口普查数据(省级),综合运用地理信息系统空间分析方法,着重分析中国城乡人口结构的时空变化特征及其区域差异,阐明城乡人口问题的异质性,揭示中国人口问题在城乡关系上的内在联系,为制定更有针对性、合理性的人口政策提供参考,从而促进区域资源协调配置和城乡融合发展。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源与处理

本文利用的城镇与乡村人口数据来源于1990、2000、2010和2020年4次全国人口普查资料(省级),在各时期全国人口普查不包括港澳台地区。此外,重庆直辖市于1997年才从四川省分离并完成组建,考虑到两地经济发展差异较大,在人口总量分析中,本文都将重庆直辖市与四川省进行分离。然而,在人口内部结构分析中,由于普查数据不完整,则在1990年将重庆直辖市与四川省进行空间上的合并。综上,本文的研究区域具体包括中国大陆地区的21个省份,5个自治区、3个直辖市、以及四川省和重庆市,其中,四川省和重庆市则根据研究需要进行调整。以此,根据国家自然资源部地图技术审查中心标准地图服务网站提供的2019年中国省级行政区划标准地图GS(2019)1825号,运用ArcGIS软件,建立中国各省份城乡人口数量与年龄结构数据库,并对该空间数据进行相应的分析与探讨。

1.2 研究方法

本研究综合运用人口重心模型、人口标准差椭圆、等值区域法和堆积柱形图空间可视化等方法,分析城乡人口问题差异。其中,人口重心模型主要刻画人口空间分布格局及变化;人口标准差椭圆侧重于描述人口的空间集散程度;等值区域法、堆积柱形图空间可视化则分别用于探讨人口老龄化、人口抚养负担的空间分异特征。

1.2.1 人口重心模型

人口重心模型是刻画人口格局演变特征的重要方法,具体包括重心的分布位置、移动范围、方向和轨迹、移动速度等特征值。人口重心的分布位置可以反映出人口分布的中心区位和总趋势,对一定时期内人口重心分布变动范围的研究则能够揭示出人口分布总趋势的稳定状况。同时,进一步分析人口重心移动的方向和轨迹,则可以表现出人口分布总趋势下人口数量变化在空间上的差异[33-34]。人口重心模型的计算公式为[33-34]

式中,n为研究区内研究单元个数;X、Y分别表示研究区人口重心的经度和纬度;Xi、Yi、Pi分别表示i研究单元人口重心的经度、纬度和人口数量。假设研究区t、t+1年份的人口重心分别为Pt(Xt,Yt)和Pt+1(Xt+1,Yt+1),则其人口重心移动距离模型的计算公式为[33-34]

式中,D为人口重心的移动距离,其年均值为移动速度。对人口重心移动速度进行对比分析,则能够有效地反映出人口变化的相对剧烈程度。

1.2.2 人口标准差椭圆

人口标准差椭圆是揭示人口空间分布特征及变化的一种有效方法,主要用于探讨人口空间分布的方向性、集散特征等。具体而言,人口标准差椭圆的方位角表明了人口分布的主趋势方向,其变动范围反映了人口分布格局变化的稳定程度。此外,人口标准差椭圆覆盖面积的变化,说明了人口在空间分布中的总体离散特征,基于此,对椭圆长短半轴增减变化的分析,则能够进一步揭示出人口在主次趋势方向上向心集聚或离心扩散的程度[35-36]。人口标准差椭圆主要参数的计算公式有[35-36]:

方位角:

x轴标准差:

y轴标准差:

式(3)~式(6)中,θ为椭圆方位角,表示正北方向顺时针旋转到椭圆长轴所形成的夹角;σx、σy分别表示沿x轴和y轴的标准差,即椭圆的长半轴与短半轴长度;S是标准差椭圆的覆盖面积;Xi、Yi分别表示i研究单元人口重心分布的经度和纬度;Wi为权重,表示i研究单元的人口数量;分别表示i研究单元与研究区之间人口重心的坐标偏差。

值得注意的是,在人口重心和标准离差椭圆分析中,都需要将研究区内各省级研究单元视为离散点。由于各省级行政单位的行政中心相对几何重心更接近人口空间分布重心,因此,本文选取各省级行政单位的行政中心坐标作为人口重心分布的经纬坐标,以此进行空间分析。

1.2.3 等值区域法

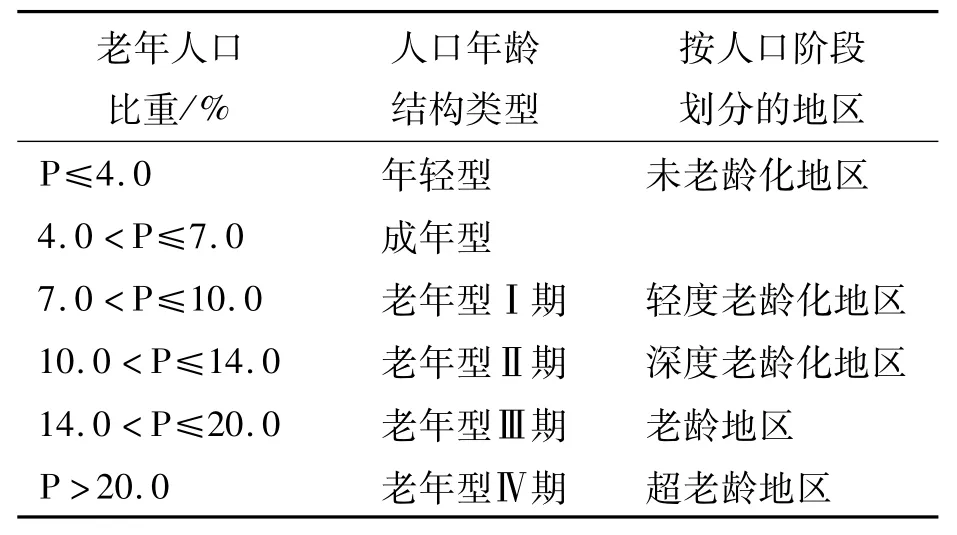

等值区域法是将各研究单元的某一地理要素以不同色阶的面状形式呈现在地图上的等级结构,该等级结构需要有适宜的分类间距,以清晰地表达各等级的属性特征,并能够更好地发现该地理要素的空间分布规律[37]。依据已有研究对人口老龄化的衡量标准,本文把人口老龄化程度调整划分为6级(表1),并对应人口老龄化发展的5个阶段,表示为5类老龄化地区,最终形成中国城镇与乡村人口老龄化空间分布图系,以辨析人口老龄化的区域差异[38-40]。

表1 人口老龄化程度分级Table 1 Grading of population aging

2 城乡人口数量结构变化及区域差异

2.1 中国城乡人口数量增减变化

1990年,中国城镇人口总量小于乡村地区,而在近30年间,城镇人口持续上升,而乡村保持下降,在2010年左右,城镇人口总量超过乡村,2020年城镇人口总量接近9亿,约为乡村的1.8倍,如图1(a)所示,中国人口总数在近30年来持续增长,而乡村地区则表现出日益严重的人口流失问题。此外,虽然各阶段中国城镇人口的增量都大于乡村人口的减量,但是城镇人口的年均上升速率一直处于减慢趋势,而乡村人口的年均下降速率则加快,如图1(b)所示,我国现阶段处于人口低速增长阶段。

图1 1990—2020年中国城乡人口总量(a)与年均变化率(b)Fig.1 Population and the change rate in China from 1990 to 2020

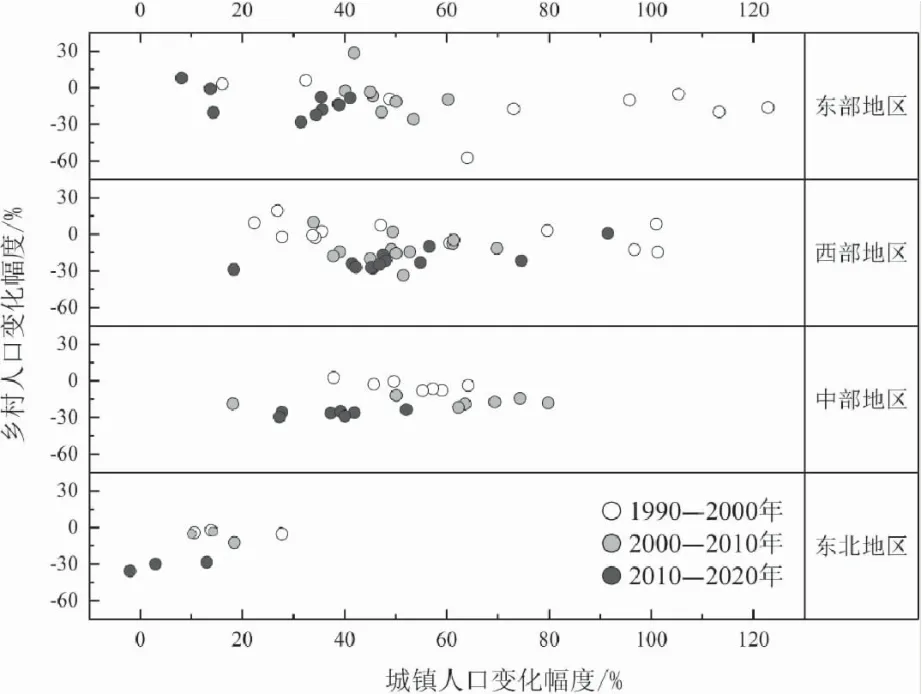

近30年来,中国各区域主要表现为“城增乡减”的特征,而城镇的增幅区域差异明显。根据中国地理区划的4大经济分区方法,把全国划分为东部、西部、中部和东北4大地区,并将不同分区下各省级行政单位的城镇与乡村人口的变化幅度进行组合,生成各象限图的人口要素点,以分析1990—2020年区域城乡人口增减变化的时空演变差异,见图2。

图2 1990-2020年中国各地区城乡人口变化幅度象限图Fig.2 Quadrant chart for population and the change rate difference from urban and rural from 1990 to 2020

由图2可知,2000—2020年人口要素点主要分布于第四象限,表明中国大多数省级行政区呈现“城增乡减”的变化特征。从时间变化来看,2000—2020年各区域人口要素点整体往右下方向移动,表明城镇人口增幅下降,而乡村人口降幅增大。具体到区域差异方面:①东部地区、东北地区的人口要素点变化趋势较为类似,30年间总体呈现持续向右下移动的特征,横轴(城镇人口变化)方向上,东部地区城镇人口增幅下降最为明显,东北地区则长期处于城镇人口增长的较低水平,黑龙江省甚至出现人口负增长状况。纵轴(乡村人口变化)方向上,两区域乡村人口保持负增长,但东部地区较为稳定,而东北地区趋势加强;②西部地区人口要素点变化最为复杂,说明该地区内部城乡人口变化的空间差异较大。值得注意的是,西部地区在2010—2020年期间,其城镇人口增幅处于各区域的较高水平;③中部地区人口要素点在30年间总体呈现波动下移的变化趋势,在横轴上表现为城镇人口增幅先升后降的转变特征。从纵轴来看,其乡村人口降幅持续增大。

上述分析表明,各省乡村地区总体面临着人口流失加剧的问题,其主要原因是中国城乡二元结构仍未得到根本突破[41],乡村地区仍存在较大的人口推力。此外,区域城镇人口变化与其所处的发展阶段有关,存在较大差异。东北地区等先兴渐衰的区域,在经历城镇人口高速增长后,进入人口缓慢变化阶段。然而,发展空间较大的西部、中部区域正处于城镇人口相对快速变化阶段,其内部各子区域的变化速度存在较为复杂的差异变动。

2.2 中国城乡人口空间分布及变化

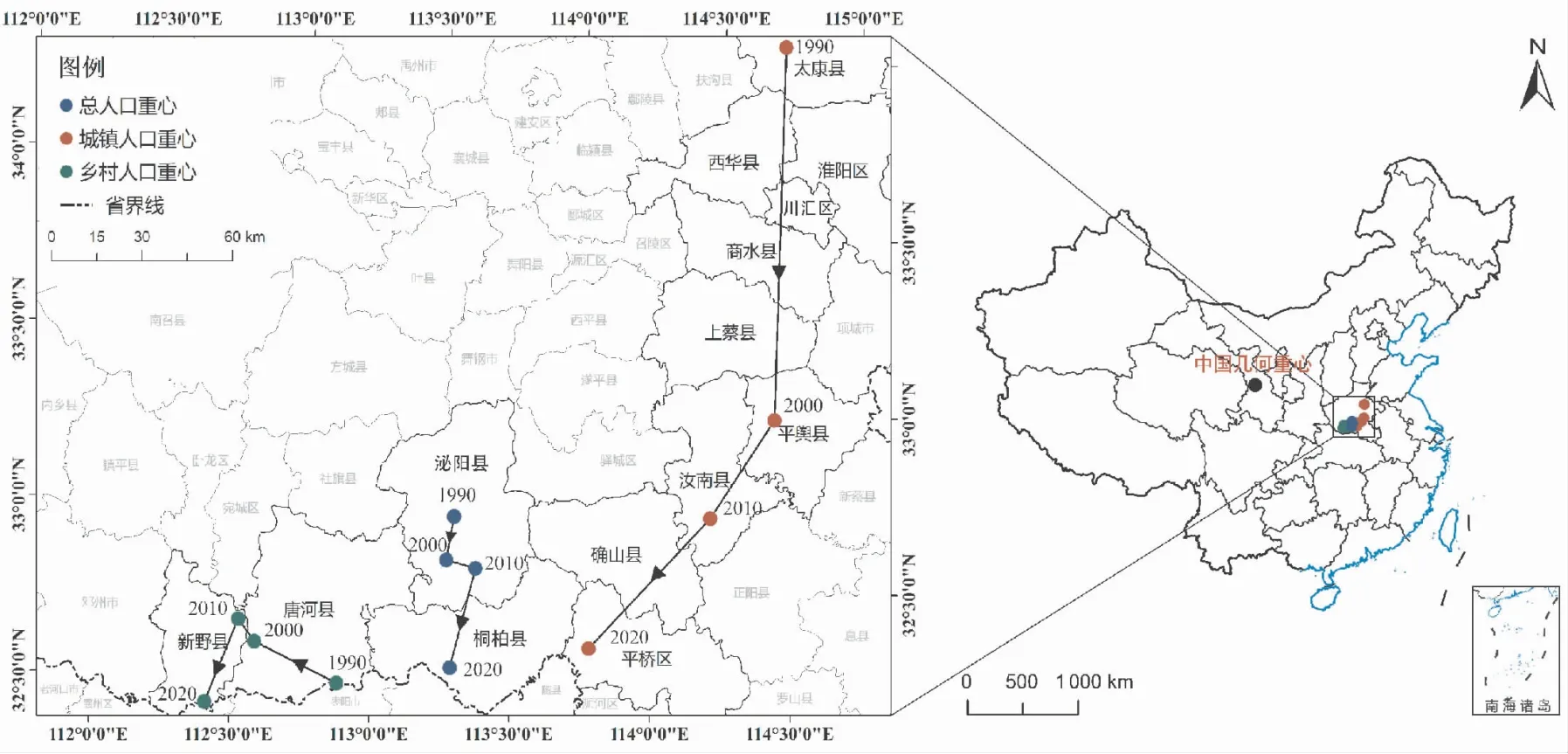

2.2.1 城乡人口重心分析

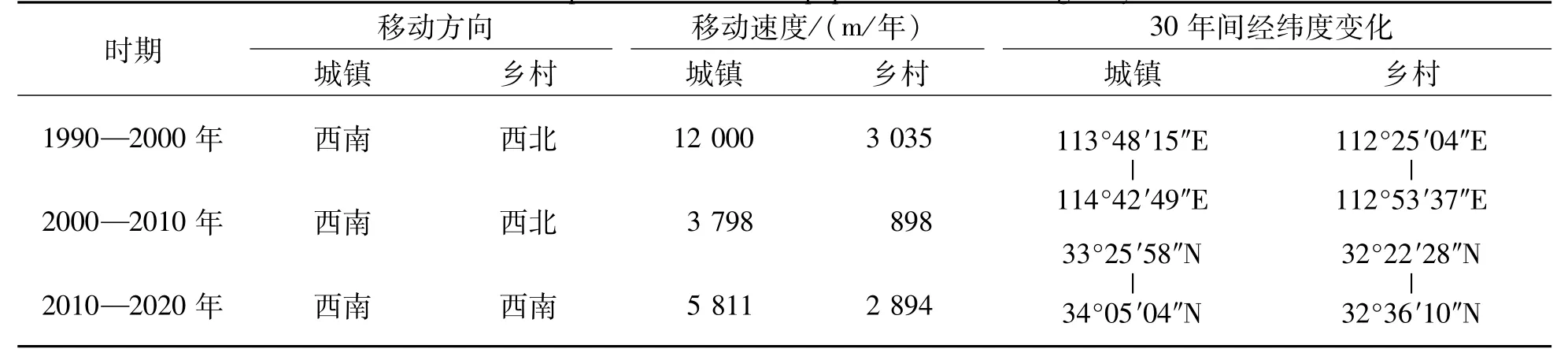

近30年来,全国人口重心总体变化较小,但城镇地区的人口重心变化较明显,向西南移动了204 km(图3)。1990—2020年中国城乡人口重心主要位于河南省南部(图3),最大移动经度距离为54.57′,最大移动纬度距离为1°40′,移动距离较短(表2),此外,其始终位于中国几何重心(103°50′E,36°0′N)的东南方向,且接近全国总人口重心分布位置(图3)。这表明近30年来中国城乡人口分布不平衡的格局未发生明显变化,人口再分配活跃程度较低,仍保持东多西少,南多北少的人口分布态势。但是,乡村人口分布格局的变化强度要相对小于城镇地区,且与城镇人口重心分布位置相比,各时期全国乡村人口重心都位于总人口重心的西侧(图3),说明相对于城镇人口集聚于东部沿海的状况,中国乡村人口东西分布较为均匀。

图3 1990—2020年中国城乡人口重心转移路径Fig.3 The transfer path of urban-rural population centers of gravity in China from 1990 to 2020

表2 1990—2020年中国城乡人口重心移动方向与速度Table 2 The movement direction and speed of urban-rural population centers of gravity in China from 1990 to 2020

城乡人口重心的移动主要受区域经济发展差异的影响,其中,城乡经济差异较大的东部与中部地区,乡村人口流失更为剧烈,城镇人口则往发展较为迅速的地区流动。人口重心的移动反映了空间上各省级行政单位人口占全国总人口比重(人口占比)的相对变化。从城镇人口重心变化来看,近30年来,城镇人口重心总体向西南移动,其中,1990—2000年的移动速度最大,高达12 km/年,其主要原因是改革开放下经济结构的优化升级,使得以传统工业结构为主的北方部分地区(特别是东北地区)经济地位下降,而位于改革开放前沿的沿海沿江省级行政区则经济地位迅速上升,在经济影响的推拉力作用下,人口向快速发展的东部或中部区域的城镇发生流动与回流[42]。2000—2020年,城镇人口重心持续南移,但逐渐向西偏转,这主要与国家采取“中部崛起”战略,促进中部内陆地区进一步发展有关[43]。在乡村人口重心变化方面,1990—2010年,乡村人口重心往西北方向移动,这与城镇人口重心总体南移的方向相反,主要因为经济发展水平较高的地区城乡二元差异显著,东部、中部乡村人口相继大量进城[44-45],使得其所占比重下降,而西部省份(特别是西北地区),乡村人口变化在该阶段则相对稳定。2010—2020年全国乡村人口重心转而向西南方向移动至最南端,主要是受东北等地区乡村人口流失加剧的影响[46]。

2.2.2 城乡人口标准差椭圆分析

以正北方向为0°,顺时针旋转到椭圆长轴所形成的夹角为椭圆方位角。由表3和图4可知,1990—2020年中国城乡人口标准差椭圆的方位角在19.15°~30.26°之间,说明近30年中国城乡人口分布的主导方向都为东北-西南走向。此外,近30年来城乡人口标准差椭圆基本覆盖京、津、冀、晋、陕、鲁、豫、鄂、皖、苏、沪、黔、赣、川、渝等省级行政区,但城镇地区覆盖面较乡村偏东北侧。这进一步说明,近30年来中国城乡人口分布不平衡格局的相对稳定性,以及城镇人口东西差异较乡村地区明显的特征。

图4 1990—2020年中国城乡人口标准差椭圆空间分布变化Fig.4 Changes in spatial distribution of standard deviational ellipse of urban-rural population in China from1990 to 2020

表3 1990—2020年中国城乡人口标准差椭圆参数Table 3 Parameters of standard deviational ellipse of urban-rural population in China from 1990 to 2020

近30年来,基于人口标准差椭圆分析表明城乡人口的集散变化具有相似性,总体表现为人口由东北方向向心收缩,而在西北-东南方向发生扩散。具体对人口标准差椭圆特征的城乡差异进行分析,可以发现:①1990—2020年,中国城镇人口标准差椭圆覆盖面积从2 739 733 km2持续缩小至2 496 028 km2,说明城镇人口在总体稳定的基础上呈集聚的趋势。从长短半轴变化来看,长半轴由1 150.1 km持续缩短至1 023.2 km,缩短了11.3%,表明城镇人口主要由东北-西南方向向心集聚。短半轴则在2000年前减小,2000年后转而增加,总共增长了2.41%,表明城镇人口在西北-东南方向呈一定的扩散趋势。②相反地,近30年来乡村人口标准差椭圆的覆盖面积则由2 264 078 km2逐渐增大至2 616 312 km2,表明乡村人口在总体稳定的基础上呈分散的趋势。在长短半轴变化方面,乡村人口的长半轴呈先增长后缩短的变化特征,由1990年的987.0 km增长至2010年的1 025.3 km,转而缩短至2020年的1 017.5 km,共计增长了3.09%,表明乡村人口在东北-西南方向上呈先扩散后集聚的状况。短半轴则由1990年的730.2 km持续增加至2020年的818.5 km,增长了12.09%,说明乡村人口在西北-东南走向上呈现出较为明显的扩散趋势。由此可见,结合人口重心轨迹分析,城乡人口总体在西北-东南的方向发生扩散。这侧面反映出,在强调区域经济协调均衡高质量发展的背景下,中国东西经济发展差距有所缩小[47]。

3 城乡人口内部结构变化及区域差异

3.1 城乡人口老龄化区域差异及变化

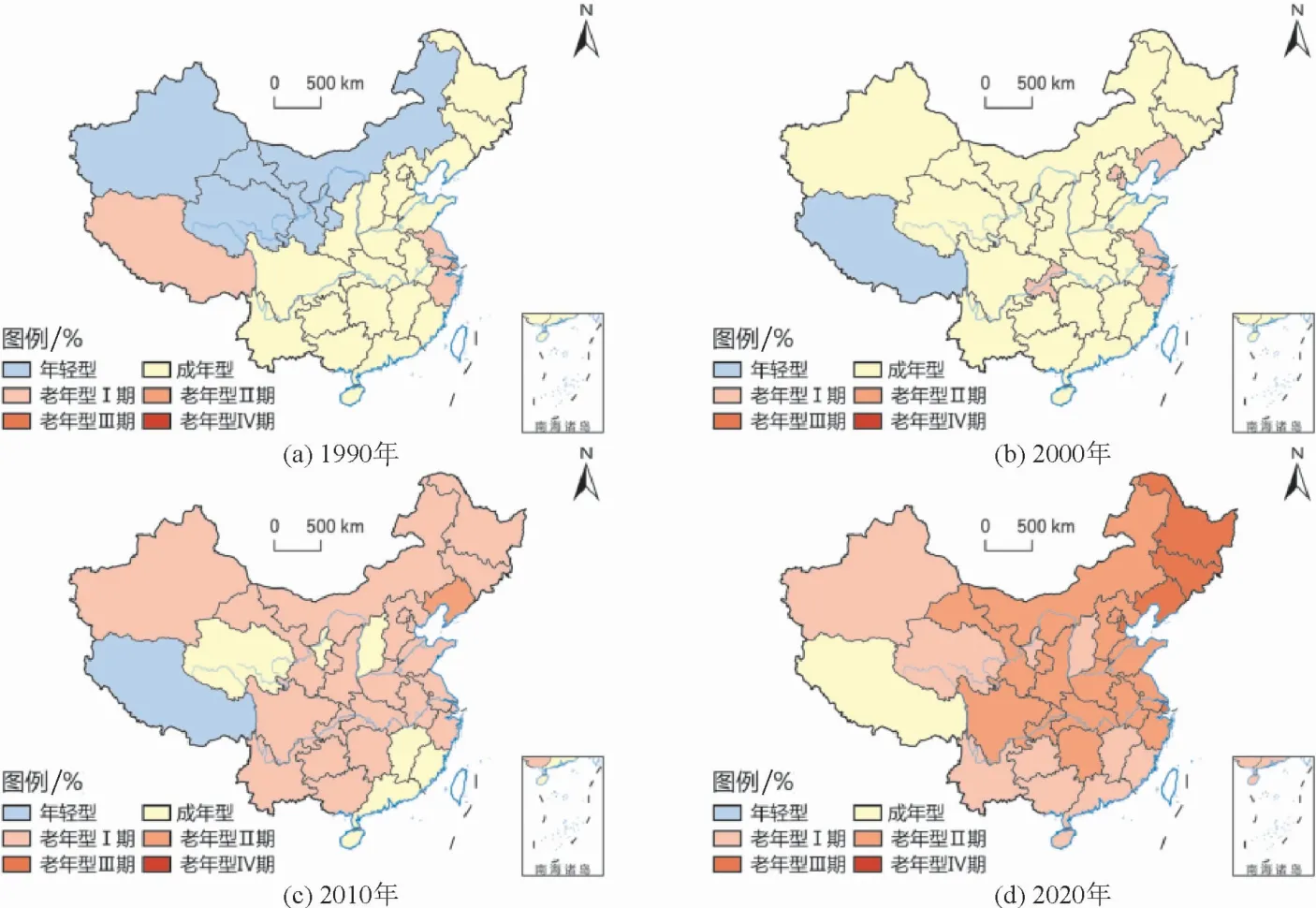

中国城乡人口老龄化时空演变特征具有区域差异,其人口问题既存在共性,又有其特殊性。由图5和图6可知:①1990—2020年,中国城乡人口老龄化扩张方向总体表现为“东部-<中部、东北>-西部”的由沿海向内陆的扩张特征,城乡层面上则表现为乡村地区较城镇更早进入老龄化阶段。31个省级行政单位中有17个省份乡村地区在2000年处于老龄化阶段,而城镇在同时期仅有7个省份。②近30年来,除西藏自治区外,城乡基本都处于人口老龄化深入发展阶段。此外,全国乡村地区(新疆除外)人口老龄化程度总体要大于城镇,其在2020年的平均水平约为城镇的1.5倍,中国乡村地区面临着更为严峻的人口老龄化挑战。③从城镇老龄化分布格局来看,东部浙江省以北的省级行政区及东北地区城镇人口老龄化程度都相对较高,而青藏地区则相对较低。④乡村人口老龄化的分布格局则相对较为稳定,总体存在两大高值区和一大低值区,其中,山东省、江苏省、浙江省组成沿海高值区,四川省和重庆市组成内陆高值区,而青藏地区与新疆维吾尔自治区则形成乡村人口老龄化低值区。

图5 1990—2020年中国城镇人口老龄化空间分布Fig.5 Spatial distribution profiles of urban population aging in China from 1990 to 2020

人口老龄化程度与区域经济发展水平之间的关系较为复杂。就省际差异而言,一般经济发展水平较高的地区具有更高的人口老龄化水平,其主要原因是该地区的医疗卫生、社会保障等事业发展水平较高、社会化养老方式兴起[48],使得人口平均寿命高。但也有类似于东北地区,由于劳动人口流失而造成的高老龄化水平[31]。然而,城乡层面的老龄化水平差异则出现“倒置”现象,表现为经济发展程度较低的乡村地区面临着较高的人口老龄化水平,这主要是乡村劳动年龄人口流失严重,存在大量留守老人[30]。

3.2 城乡人口老少抚养比区域差异及变化

1990—2020年各省抚养比总体呈现先降后升的趋势,但近年来城乡老少抚养比双增,且老年抚养比上升较快。抚养比是衡量人口年龄结构问题的重要指标,人口总抚养比指每100名劳动年龄人口要负担的非劳动年龄人口数量,将非劳动年龄人口分为少儿人口(0~14岁)与老年人口(65岁及以上),则对应形成少儿抚养比与老年抚养比。由图7可见,人口抚养比的时空演变特征区域差异明显,主要表现为:①从城乡差异来看,总体上,各时期中国各省级行政区乡村人口总抚养比都要大于城镇,其平均值约高出城镇地区15.53个百分点。其中,乡村少儿抚养比在30年间都较高,而老年抚养比则在2010年后,逐渐明显高于城镇地区。②老少抚养比的相对大小方面,中国城乡少儿抚养比总体都要大于老年抚养比,但在2020年,东北地区、京津沪3大直辖市都出现了城乡老年抚养比大于少儿抚养比的现象。老少抚养比的变化主要受区域发展阶段的影响。中国为发展中国家,大部分地区仍处于经济发展水平相对较低、经济快速发展的阶段,因此,生育率在前期相对较高,此外,1981—1991年的“婴儿潮”产生着影响[49],因此,该阶段大多数地区的少儿人口数会大于老年人口数。育龄人口流失问题突出的东北地区[50],以及经济发展水平较高的3大直辖市,由于生育观念的转变,新生人口出生率明显下降[51],而该区域又面临着严重的老龄化问题。③抚养比时间演变方面,城乡总抚养比在30年间其主要呈先降后升的“U型”变化趋势,各省份的人口总抚养比由1990年的50.86%,下降至2010年的34.28%,转而回升至2020年的45.98%,总体下降了4.88%。少儿抚养比则主要以2010年为节点呈先下降后上升的趋势,而老年抚养比则呈现逐渐上升的趋势,且老年抚养比的上升要快于少儿抚养比的回升。

图7 1990—2020年中国城乡人口老少抚养比空间分布Fig.7 Spatial distribution profiles of child-age and elderly dependency rate of urban-rural population in China from 1990 to 2020

综上所述,中国城乡人口抚养压力总体变化较小。近年来,中国面临着城乡老少抚养比增大的双重压力。从城乡抚养结构来看,表现出由“高少儿、低老年”的抚养结构,向“中少儿、中老年”转变的特征,由于少儿抚养比被视为是对未来生产力的投资,而老年抚养比则是纯粹的抚养[52],因此,该人口抚养结构的演化呈现恶化的趋势。

4 结论与启示

基于1990—2020年4次全国城乡人口普查数据(省级),对中国城乡人口结构的时空演变特征及区域差异进行分析,得出以下结论:

(1)中国人口总量增速减缓,总体呈现“城镇人口增速减慢、而乡村人口减速加快”的特征,现阶段处于人口低速增长时期。此外,乡村地区面临着日益严重的人口流失问题,东北地区已显现出人口负增长的态势。

(2)中国城乡人口主要沿“东北-西南”方向分布,人口东多西少、南多北少的不平衡格局未发生明显变化,城镇人口仍集聚于东部沿海地区,而乡村人口相对均匀分布。在产业结构调整与区域协调发展战略下,区域经济发展差距发生变化,表现为城镇人口规模南北差异扩大,而城镇与乡村人口在东西方向出现一定的扩散。

(3)人口内部结构方面,中国城乡人口老龄化处于加剧阶段。乡村地区则具有起步早,程度深的特点,其面临着更为严重的人口老龄化问题。此外,经济发展水平较高的地区具有与乡村类似的特点,但二者的原因存在差异,乡村是由于劳动力流失,存在大量留守老年人口,而上海市和北京市等地区,则由于社会化养老体系较为完善,人口预期寿命较长。

(4)总体上,中国城乡少儿抚养比大于老年抚养比,少儿抚养比呈现“先下降后回升”的趋势。另外,老龄化的深化导致老年抚养比持续上升,且其上升速度明显大于少儿抚养比回升的速度,使得抚养结构呈现“高少儿、低老年”向“中少儿、中老年”的转变趋势,侧面反映出中国人口抚养结构正趋于恶化。其中,乡村地区则面临着更沉重的人口抚养负担。

中国城乡人口结构问题多样,区域差异也较为明显,对经济的协调发展和社会管理产生消极的影响。一方面,人口作为人力资本,是区域发展的重要推力。人口流失、人口空间分布不平衡等问题势必会造成城乡区域间、区域内部社会经济差距的扩大,不利于区域协调发展的持续推进。另一方面,目前,城乡人口内部结构问题凸显,且相应的社会保障体系仍不够完善,加剧了不稳定的“社会病”。此外,乡村地区面临着“留守人群规模较大”“社会抚养负担加重”等社会问题,阻碍新时期乡村振兴的推进。为了促进各地区之间、城乡之间的协调、可持续发展,基于本研究结果,有如下启示:

(1)应加快转变东北等地区经济发展模式,优化以重工业为主的单一化、同质化的传统产业结构,同时,发挥西南、西北地区的优势资源,形成旅游、新能源等发展新动力,并完善中部与东部地区之间的产业联系。乡村地区应发展新型农业,进行差异化产业转型升级,以推动各区域、城乡地区间的优势互补与协调发展,缩小区域经济发展差距,在减少对人口资本依赖的同时,促进人口流失地区对人口吸引力的提升。

(2)针对人口流失、老龄化、高抚养比等人口问题在时空上的异质性,实施差异化社会管理,加强对乡村地区、京津沪、东北等深度人口老龄化地区的政策支持、社会养老设施保障,同时,建立人口结构转变的监测机制,及时根据人口转变及其产生的问题调整人口发展策略。

(3)需积极开展中国新型城镇化建设,畅通各要素在城乡间的流动,推动城乡融合发展[53]。

受限于城乡年龄人口数据的可获取性,本文的研究尺度仅为省域,人口问题的空间尺度效应可能会对城乡人口规律的分析产生一定的影响,这是未来值得深入探讨的科学问题。此外,本文对于造成城乡人口问题差异的原因缺乏相关定量分析,未来可借助地理探测器、相关因子分析等方法进行耦合关系研究,并量化分析其驱动机制。

致谢:于博瀚同学帮助收集与核查人口、经济历年数据,在excel办公软件协助进行数据整理与数据探查工作。在此,特致谢意!

——以凉山州同城化区域“一市三县”为例