慢行优先发展策略回顾与启示

宋晓俊,朱 健,张 瑞

南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司

0 引 言

慢行交通原由《上海市城市交通白皮书(第一版)》(以下简称《白皮书》)定义,主要包括步行、自行车和助动车,也称为Slow Mode Transportation。这种分类的初衷是为了更好地进行城市交通规划和管理。它实际上是一种非机动交通系统,其主体为步行和自行车,助动车(最高速度不超过20 km/h,低噪音,制动稳定)作为一个过渡,可译为Pedestrian and Bicycle Transportation[1]。

简单来说,完成慢行活动各种要素的总和由步行和自行车系统构成。步行系统研究对象为行人,自行车系统研究对象为自行车、电动自行车和助力车以及共享(电)单车。对应在城市道路和空间资源设施中,包括非机动车道、人行道、过街设施以及交叉口慢行停驻设施、机非隔离条件、人非隔离设施,还包括绿道、休闲停驻空间等。常规来说,将步行和自行车的规范和研究等同于慢行交通,后文不再做区分。

1 慢行交通在城市交通的定位

城市交通的核心目标是为市民提供一个高效、安全、舒适的出行环境。慢行交通适合短途出行,并能为公交车和机动车出行提供有效的接驳服务。《白皮书》提倡上海公共交通为主、个体交通为辅,促进慢行交通的健康发展,使其能够发挥在短距离和公交接驳服务上的功能,从而为市民创造更加人性化的交通环境[2]。面向我国城市发展阶段和不断变化的城市交通挑战,慢行交通成为城市交通的重要内容。慢行优先在我国解决城市病问题过程中,逐步发展成为城市交通发展策略的一部分。

2 我国慢行交通发展背景

我国经历了由步行、自行车为主要的时代,80年代的中国,市民以步行和自行车为主要出行方式,见图1。随着新中国的跨越式发展,机动化程度越来越高,城市交通拥堵、停车难等问题逐步在超大、特大城市出现,甚至向大型和中型城市蔓延,重视慢行交通出行品质,吸引更多的市民使用慢行交通,逐步成为有限道路空间资源下缓解交通拥堵的一剂良药。2000年前后,我国陆续出台了一系列鼓励步行和自行车发展的政策,并逐步形成我国第一批慢行专项导则,慢行交通的发展体系逐步规范和完善。

图1 80年代的中国,市民以步行和自行车为主要出行方式

2.1 慢行交通相关政策发展历程

自2000年起,我国开始在政策层面支持慢行交通的发展,鼓励自行车向公共交通转型,并改善自行车专用道,加强自行车交通的管理。2010年,住建部加强了对步行和自行车交通系统的规划和建设。2012年和2013年,相继有政策和指导意见发布,旨在提高城市步行和自行车交通的规划、建设和管理水平,鼓励绿色出行并倡导“行人优先”的理念。2013年9月,《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》(国发〔2013〕36号)发布,其中明确提出:“城市交通要树立行人优先的理念……切实转变过度依赖小汽车出行的交通发展模式”。步行和自行车交通首次提升至国家政策层面,尤其是“行人优先”原则,也一改传统“以人为本”的笼统表达[3]。

2.2 慢行交通规范和标准发展历程

2013年,《城市步行和自行车交通系统规划设计导则》(以下简称《导则》)印发,是我国第一个针对慢行交通的规划设计导则。《导则》发布后,业内专家学者进行了一系列的专题解读。《“网络、空间、环境、衔接”一体化的步行和自行车交通》提出“将人活动的空间进行整体设计”的总体指导思想,围绕“网络、空间、环境、衔接”四个核心要素论述步行和自行车交通系统一体化规划设计方法[4];《打造“微笑街道”》提出由小尺度、维护运营、整合协调、街道活力和愉悦舒适五方面原则构成的“微笑街道”设计理念、技术要点和设计参数[5]。

《城市步行和自行车交通系统规划标准》(GB/T 51439—2021)的颁布实施标志着慢行交通迈入高质量发展阶段。该标准旨在保障城市步行和自行车交通空间,提升出行安全与品质,科学利用空间资源,其主要创新点[9]如下:

(1)坚持一体化规划设计步行和自行车交通系统。提出将街道两侧建筑间的空间,即行人和骑行者可以到达的开放空间作为一体进行规划设计,体现“完整街道的理念”。将步行和自行车交通网络的内涵拓展至非市政道路,明确提出将城市道路范围内的人行道、非机动车道、步行及骑行专用路,居住区、商业区等内部的通道、立体连廊及街巷、绿道和停驻空间等一并纳入城市步行和自行车交通系统。

(2)对步行和自行车交通空间规划设计进行精细化管控。提出以满足行人通过路口的安全性和便捷性作为确定路口缘石半径的首要因素。

(3)以人性化为目标营造步行和自行车环境。提出“应加强林荫道建设,为行人、骑行者提供遮荫纳凉的高品质环境,宜结合机非隔离带、行道树设施带、绿化设施带连续种植高大乔木。”

(4)整合梳理步行和自行车交通信号及标志标线。“避免机动车交通信号为主、行人和非机动车交通信号为辅的设计思路”,确保行人安全的基础,构建同时满足步行、自行车以及机动车的全方式过街需求。

3 慢行交通优先案例

慢行交通从提出到如今,经历了20多年的发展,慢行优先的理念也在不断地演变。最初在笼统的“以人为本”的交通规划理念体现;后为缓解机动车交通对居住环境干扰,在居民区和学校周边推行的“交通稳静化”的理念盛行,包括荷兰分离自行车和机动车道、降低交通噪音标准等举措。随着城市发展水平提升,我国部分城市为改善慢行环境而推广的“人性化设计”,包括打造步行和骑行友好环境等。更多城市纷纷提出完整街道理念,已推行落实并取得了显著的效果,见图2。

图2 美国纽约第五大道附近压缩机动车道,打造慢行和商业专用街区

3.1 北京市:建设步行和自行车友好城市[8]

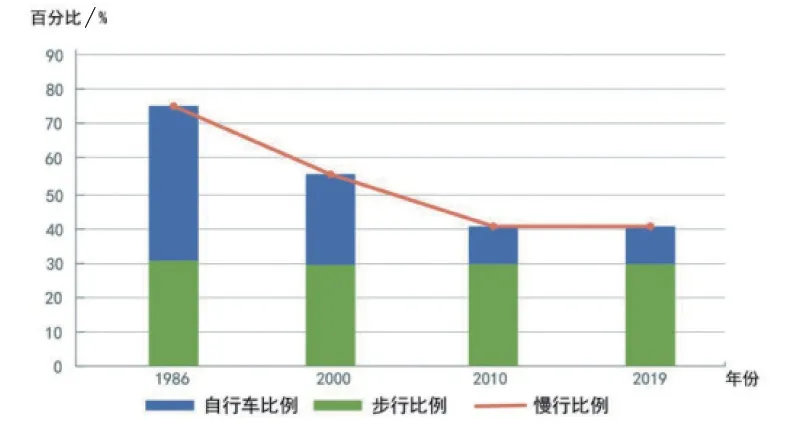

伴随城市机动化进程,北京的大城市病问题日益明显。机动化的快速发展给慢行系统带来诸多问题,机动车停车侵占慢行路权、行人过街不方便、慢行环境品质不高、不良交通行为威胁慢行安全等问题常态化。近20年来,北京慢行尤其是骑行比例出现了大幅度下降,见图3。在大城市病问题背景下,北京市将慢行交通确立为治理“大城市病”的重要举措,发布《北京市慢行系统规划(2020年—2035年)》,并持续开展一系列工作。

图3 北京慢行交通出行比例变化趋势[8]

3.1.1 打破“车本位”传统思维,从顶层战略确立慢行优先

其一,是北京市交通战略的重要支撑。明确慢行交通是北京绿色出行的重要组成部分。其二,是治理“大城市病”的切入点,是缓解交通拥堵,有效治理“大城市病”的超大城市治理体系的重要内容。其三,是高品质、人性化公共空间的组成部分。慢行交通是重塑街道空间,打造高品质人性化城市公共空间的有机组成部分。其四,是低碳生活方式的重要组成部分。

制定了一套专项规划体系持续推进慢行优先,滚动编制北京市城市慢行系统品质提升行动工作方案。不断推进水、路、绿三网融合,开展滨水空间三网融合试点、多举措保障非机动车道路权,持续开展重点道路及立交桥区治理、不断推进自行车专用路计划[10]。

3.1.2 基于自身特色,制定慢行优先抓手

以突破北京特色“大马路”慢行提升为抓手,以北京胡同和古城文化为基础,整治胡同慢行环境,构建慢行示范区,见图4。率先突破“大马路”改造二环慢行道。在车流量较大的二环路上,通过铺装慢行道,车道边缘通过凸起的反光道钉将机动车道和非机动车道隔离开,确立慢行路权。在城市次干路和支路上,遵循“人行道宽度不低于3 m,非机动车道宽度不低于2.5 m”的原则,清理违章停车占道、市政设施占道,完善全线交通标志,设置非机动车停车区域,让出行更为舒适。

图4 北京环路和城市道路慢行优先示例

综合整治胡同机动车胡乱停放问题,有条件的道路压缩机动车道,腾挪空间还给慢行。并且通过路段限速、慢行优先铺装、调整步道砖的铺设,缩小路口转弯半径,右转车辆随即降速,提高行人通行安全,见图5。

图5 北京胡同慢行优先示例

据最新统计显示,经过相关部门的不懈努力,北京市中心城区从机非混行、无路可走,到滨水绿道交织,骑行环境宜人,2022年北京中心城区慢行交通出行比例达49%,创近10年新高。慢行优先在北京市取得了重大进展和突破,城市交通也向着慢行系统与城市发展深度融合、“公交+慢行”绿色出行模式的目标迈进。

3.2 杭州市——公共自行车引领慢行优先

杭州有着良好的慢行交通发展基础,进入新世纪以来,杭州经历多次区划调整,包括萧山、余杭撤市设区,富阳、临安先后设区,城市规模迅速拉开。伴随着城市扩张,城市建设和城市出行需求同期猛增,杭州主城区一度出现拥堵严重的问题。因此,杭州市政府于2014年专门成立治堵办,这在国内城市并不多见。治堵办着力于解决城市交通拥堵问题,优化机动车出行效率的同时,同步引导市民向公交和慢行出行转变。近10年来,在多部门协作努力下,杭州市凭借良好的慢行基础和互联网技术,“慢行交通、快人一步”杭州模式成为全国优秀城市案例,在慢行优先道路上取得了重大突破。

3.2.1 持续推进公共自行车投放和运维升级,提高市民使用公共自行车的意愿

增加投放和产品多样性。杭州的公共自行车系统是世界上最大的系统之一。2008年启动以来,目前覆盖了杭州市的大部分地区,并拥有数千个自行车站点和数十万辆自行车。至今公共自行车服务点超过5 500处,总计车辆13万辆,并试行亲子车、山地车等多样化投放,见图6。

图6 杭州市公共自行车

持续提高公共自行车覆盖率。根据轨道交通线网规划,合理布设公共自行车服务点。一方面,在大型老旧小区、地铁首末站等合理骑行半径内,加强布点和车辆投放。另一方面,在地铁成网、公交发达区域,合理控制布点数量,发挥土地集成效能;兼顾地铁站、公交站点周边合理布设公共自行车点位,基本实现“应设尽设”,100 m近距离接驳布点比例超过98%。

发挥杭州互联网优势,首创慢行交通管理平台,打破管理和信息壁垒。整合天地图、轨道交通、公共自行车布点等矢量空间数据,叠加全市已登记单车信息,超过13万辆公共自行车和25万辆共享单车统一接入,在全国率先打造“公共慢行交通管理平台”,实现企业基本信息、车辆登记信息、用户租还信息、日常管理信息等一网掌控,见图7。

图7 杭州市公共慢行交通管理平台

3.2.2 立足西湖,打造慢行名片

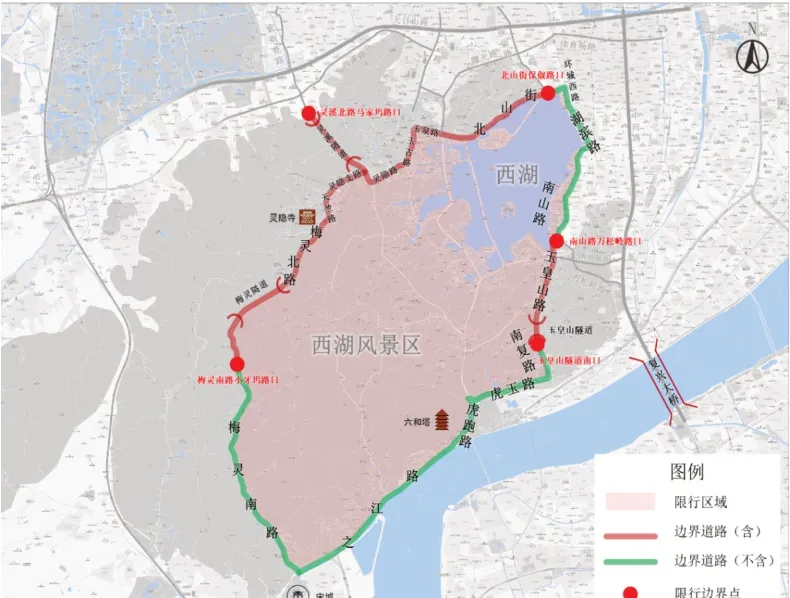

杭州市以西湖慢行品质提升为抓手,实施绿道建设“双千计划”(新建1 000 km、改造1 000 km),先后建成了运道(京杭大运河绿道)、环西溪湿地绿道等一批颇具辨识度的精品绿道。截至2022年底杭州市已打通地市之间、区县之间断点共35个,累计建成环湖、沿山、沿江、沿路、沿河、湿地、公园、乡村绿道8种类型合计约4 600 km,基本实现“主城范围5分钟可达绿道网”。连续和环境优美的绿道,促使市民慢行出行意愿提升。在节假日,杭州市对西湖周边实施交通管制,将核心景区客流量较大的道路作为慢行专用路,为游客和市民提供舒心慢行,见图8。杭州凭借西湖周边打造慢行名片,已成为国内年轻人热爱的city walk目的地。

图8 2023年“五一”假期西湖景区机动车单双号限行临时措施区域示意图

3.2.3 关注城市慢行痛点,对症下药

杭州有着全国最好的公共自行车系统,安全友好的慢行骑行环境是首要的,因此,杭州在慢行优先工作中十分重视非机动车道的路权。

其一,保障城市道路非机动车道路权。对具备条件的道路严格实施机非隔离,增加物理隔离设施;难以设置物理隔离的道路,施划非机动车标线,充分保障非机动车的路权,形成连续完整的非机动车网络。

其二,打通城市慢行跨江瓶颈。在钱塘江大桥、复兴大桥、九堡大桥等设置非机动车过江系统。以九堡大桥为例,其全天非机动车流量在4 000辆左右,其中早高峰1 500~2 000辆,改造前非机动车道过桥需要乘坐电梯,早晚高峰期间,排队甚至半小时起步。改造后,通过在大桥桥头堡及东湖路两侧周边绿化地块设置上下行非机动车专用坡道桥,上桥时间缩至2 min,见图96。

图9 九堡大桥慢行交通系统(跨钱塘江联系上城区和萧山区)

《杭州市综合交通专项规划》中提出,全市慢行出行比例要求不低于45%,公交和慢行是相辅相成的,慢行优先的发展策略将助力把杭州打造成为智慧绿行品质天堂都市。

4 慢行优先的经验和建议

4.1 慢行优先需城市决策者坚定决心

北京的专项规划名称从步行和自行车规划转向慢行交通规划,说明北京市政府决策部门对慢行交通赋予了更多的意义。北京二环路辅道慢行系统改造工程长51.7 km,建成全国第一条自行车通勤环路。在车行环路上大刀阔斧开展慢行交通治理,也显示出城市决策者对于发展慢行交通态度的转变。

城市交通规划的重点仍难免惯性的倾向于机动车,行人、非机动车和机动车的通行和停车空间的冲突问题明显。在慢行优先方案推进过程中,老城区通常改造空间受限,如何平衡慢行与机动车既有使用空间的矛盾是一大难题;在新区规划时又难免限入“车本位”惯性,担心未来交通压力,仍将路权分配优先级给予机动车。慢行优先是否能真正落实,与决策者的决心和持续行动息息相关。

4.2 不同城市需结合自身特色和基础,找准慢行交通定位

不同城市的慢行基础和发展阶段并不一样,应首先明确慢行交通在城市交通的角色定位。深挖城市慢行发展特征,结合城市发展目标,通过交通需求模型测试明确慢行交通在规划年的出行占比。慢行的优势出行距离在4 km以内,慢行交通出行为主的城市,则可将关注慢行优先本身即可。特大型城市平均出行距离基本超过4 km,全市范围推行慢行优先工作不符合城市实际需求。“双碳”和高质量发展背景下,慢行交通在特大型城市则是与公交相生的。慢行优先既要体现在慢行设施和环境的改善,还需重点关注出行两端的衔接慢行。

慢行优先不是一概而就的强调慢行交通的主体地位。需根据城市实际需求和可改善空间,在慢行优先区域,通过压缩机动车道、整合建筑退让空间、设置机动车单行道腾挪空间、设置慢行专用路等方式,优先保障慢行;在城市机动车干路上则仍优先保证机动车通行效率。

4.3 制定合理的慢行优先落实路径

(1)科学划定慢行优先实施区域,便于规划衔接和落实

相对于机动车交通,慢行更微观。慢行专项规划应“一城一策”,对老城区、新城区、工业园区、生态郊野地区等城市的不同功能分区制定慢行策略。为便于规划衔接和落实,慢行优先区可以城市控规管理单元为最小分区进行划定,慢行策略可以指标的形式落入控规,保证慢行优先得以落实。

(2)找出城市慢行痛点,逐步推进

北京的“大马路”和杭州的“跨江慢行”无疑是市民心中共识的痛点。慢行优先无需同时全面铺开,可以慢行示范的方式逐步推进。通过改造提升慢行专用路、慢行示范区和慢行重点工程等多种形式,优先解决市民最关注且可切身感受到的问题。

(3)打造慢行品牌,做好引导和宣传

杭州市政府以西湖为核心,打造了双西绿道环,杭州最美观景台网红打卡点等,整合慢行道和城市、社区街道景点和网红街区,策划品牌游线和骑行线。通过公众号等平台开展交通安全教育活动、推广慢行交通,将慢行出行塑造成一种潮流文化,逐步引导更多市民使用慢行交通。

4.4 贯彻以人为本的理念,精细化规划和设计

慢行设施除日常功能外,还有休闲功能,同时也与景点、休闲空间紧密衔接。慢行设施不仅要关注设施的完善程度,更应关注精细化设计。精细化设计的关注重点包括:保障通过交叉口、河道、铁路、高架桥等地区的连续性和安全性;慢行通行空间是否足够;慢行过街通道和信号灯设置是否人性化;停靠和驻足空间是否安全和足够大;标志标线是否合理且清晰;慢行的趣味性等。通过打造品质和特色,提高市民和游客选择慢行交通的积极性。

4.5 重视加强慢行设施维护和更新

相对于其他交通方式,慢行交通使用者对设施的舒适度感知更为敏感。建议制定人行道、自行车道和过街设施平整度、标识牌和标线的清晰度、设备的正常运转等定期检查和保养机制,以确保其正常运转和使用。另外亦可通过互联网收集用户的意见和反馈,了解需求和问题,实时改进和更新方案。

5 结 语

“十四五”以来,高质量和“双碳”发展背景下,慢行优先上升为重要的城市交通发展战略,也成为提升市民生活水平的有效举措。推进慢行优先,需要政府、规划师、交通专家和社区居民的合作和共同努力。通过制定有利于慢行交通的政策,提升基础设施水平和品质,加强教育宣传和公众参与,逐步推进慢行优先的发展。