城市成熟片区步行街改造实施路径研究

——以杭州市武林路步行街改造提升为例

张建栋,纪 宁,魏晓冬,杨乐而,李晓璇

杭州市规划设计研究院

0 研究背景与意义

步行街的设置对城市发展具有积极的意义。对步行街的合理规划、积极营造,能有效促进城市经济效益的提升,改善城市空间环境,展示城市的文化积淀,塑造城市的标志形象[1]。特别在城市中心的成熟片区,商业步行街区凭借其开放的形态、灵活的布置模式与多种功能业态的集中布置,为消费者提供了良好的购物环境与消费体验,具有旺盛的生命力,成为呈现现代商业要素的重要空间载体[2]。然而,城市成熟片区步行街的实施将打破长期以来形成的道路组织方案和交通出行习惯,往往面临诸多的问题和挑战,例如,需对周边道路网的运行和交通组织进行相应调整,这对原住居民的生活和日常出行以及周边业态和商铺的运行将带来显著影响,同时也将带来道路沿线环境维护、安全管理、设施运维等多方面成本的提升。因此,要求在城市成熟片区开展步行街改造项目前应慎之又慎地开展相关研究分析。本文以杭州市武林步行街改造为例,梳理改造实施前期论证过程,阐述实施路径,总结改造经验,为其他城市步行街改造提供借鉴。

1 研究重点

城市成熟片区的交通出行特征,由片区长期以来的用地功能构成、居住人口分布、基础设施配套、人流活动特征、动静态交通组织等多个基础要素共同决定。道路步行化改造前应科学分析道路步行化改造的内在需求和必要性,明晰道路步行化改造的重点难点与可行性,科学制订改造方案和相应的配套方案,以提升步行街改造的正面效应,消除负面影响。

2 必要性论证的关键要素分析

2.1 区位及历史衍变分析

杭州市武林路东近延安路商业大街,西临西湖风景名胜区,是城景衔接交融的重要地带,连接湖滨与武林两大城市传统商圈,有着悠久的历史和优越的区位条件。武林路早在民国时期就已是遐迩闻名的近代商贸型街区,解放后店铺种类逐渐丰富,许多杭派女装品牌从这里起步,先后被授予“中国时尚女装第一街”“中国特色商业街”等荣誉称号 。近年来,街区的业态开始更丰富多元,开出了武林夜市。

2.2 业态及用地构成分析

以武林路片区现状业态以商业服务业设施为主,兼有公共文化设施和历史文化遗存(见图1)。其中:公共文化设施、商业中心,以及餐饮、服饰、文化、零售等公共型业态占比达到45.9%;酒店和办公等半公共型业态占比为30.8%;住宅、学校等内向型业态占比仅为23.3%。

图1 街区建筑功能分布图

商业服务业用地主要集中形成都锦生及西湖D11商业组团、嘉里中心、WAKE TOWN风情街等三大活力中心,其他公共型业态主要以沿街商铺的形式沿武林路、龙游路、孩儿巷分布,形成公共性较强的三条活力轴线。内部还分布有2处文保单位、7处历史建筑和2个老字号商店,如沙孟海故居、梅鹤堂、都锦生等,历史文化资源较为丰富。

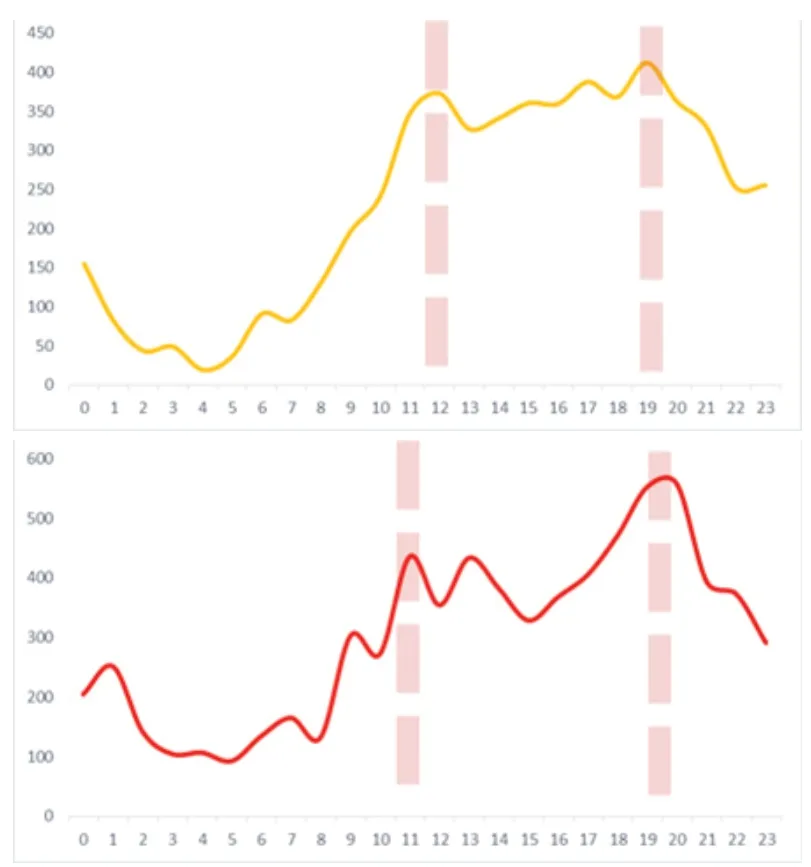

2.3 人流及分布特征分析

由于武林路位于延安路商业街和西湖北线景区之间,是游客和市民乘坐地铁到达西湖北线的必经之路。前期通过街区人流量调研,发现武林路周末和节假日存在两个人流活动高峰(见图2),高峰小时进入流量在1万人次以上,其中午高峰以餐饮服务为主,吸引西湖北线北山路休闲人群,晚高峰以夜经济为主导,夜间人流活力更足。

图2 武林路周末(左)及节假日(右)人流量分布时段变化图

必要性分析主要结论:武林路片区位于杭州武林商圈和湖滨商圈之间,也是延安路商业大街连接西湖北线景区的重要步行廊道。片区商业历史文化悠久、公共业态资源丰富,先天具备人流集聚效应,近年来商业活力不断提升,已成为除湖滨地区以外最大的夜间人流集散地。有必要通过武林路的步行化改造,与南侧已建的湖滨路步行街共同打造西湖东岸的高品质步行街区,展示城市形象,打造消费地标。

3 可行性论证及关键要素分析

3.1 道路自身空间环境分析

武林路道路红线宽度为22 m,规划为城市支路,现状断面构成为6.5 m(步行道)+9 m(双向机非混行)+6.5 m(步行道),两侧多为5~6层建筑,建筑高度在18~20 m,街道宽度(D)与建筑界面高度(H)的比值D/H=1.1~1.2,是比较理想的步行街断面构成比值,有利于打造亲切宜人的生活尺度与氛围。

3.2 道路周边居住人口分布

根据相关统计,片区内共有居民3 768人,总体居住人口较少。居住人口中60周岁以上的人群占比达到37.2%,退休人群比例达到29.8%,具有明显的老龄化特征,通勤出行需求较低。从居住区分布来看,目前在片区的外围形成3个集中居住片区,居民进出对武林路依赖程度较低,有助于将居住功能片区和商业、游览功能片区进行隔离,有利于争取周边居民对道路步行化改造的支持。

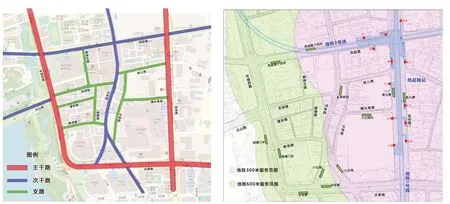

3.3 道路交通运行特征分析

从片区道路交通条件来看,现状片区外围道路网等级较高,骨干路网形成了闭合圈,有较好的分流作用;片区内部以支路网为主,道路宽度主要集中在13~22 m,路网密度已达到12.4 km/km2,为典型的窄街道密路网片区,具备良好的通达能力。周边200 m范围内,建成有1座地铁换乘站,2处公交首末站,12处公交停靠站点,开通公交线路38条,可为片区提供极佳的公交出行服务(见图3)。交通调查显示,目前公交与地铁已经成为片区最主要的出行方式,公交+地铁出行的占比已高达60%,机动车出行比例仅为10%。

图3 街区现状交通条件分布情况

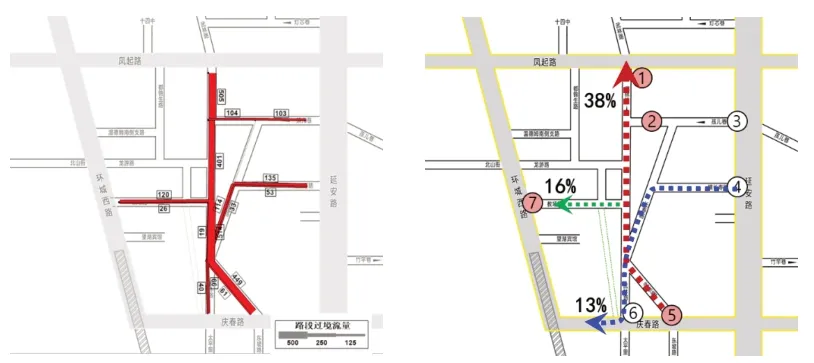

对武林路开展交通OD调查发现,武林路高峰小时交通量为1 340 pcu,其中过境交通占比为55%(740 pcu/h),其中需直行贯穿武林路的交通量为280 pcu/h;到发交通仅为45%,且其中到发交通的80%集中在道路南端(见图4)。

图4 武林路交通流量以及过境交通流向分布图

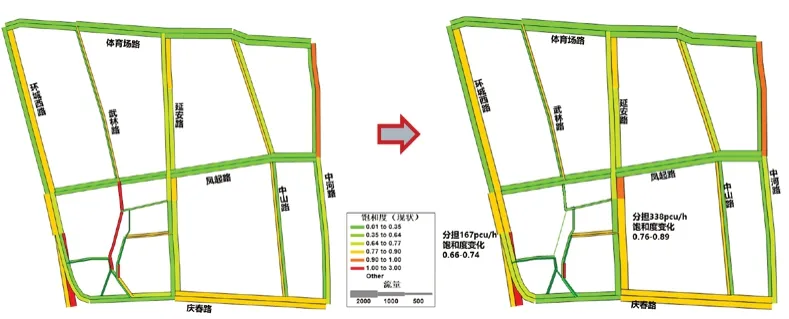

研究根据交通O D 调查数据,采用TransCAD交通规划专业软件建立预测模型,对道路步行化改造前后的路网运行压力变化进行模拟评估。在已定义各交通OD点之间交通流量及车辆经行路径的背景下,在软件中对步行街路段设置机动车禁行,可将相关交通流向相关路段进行转移分配。评估发现对武林路步行化改造后,其到发性客流依托内部支路网能得到很好的疏解,过境性车流被周边干路网分担,延安路分担交通量296 pcu/h,饱和度从0.76增加至0.89,环城西路分担交通量127 pcu/h,饱和度从0.66增加至0.74,均在可接受范围内(见图5)。

图5 武林路步行化调整前后周边路网运行对比

可行性分析主要结论:武林路道路红线宽度及街道空间尺度适宜打造为商业步行街,周边居住人口较少且进出不依赖于武林路,周边道路交通条件较好,能为武林路步行街改造提供交通分流和公交出行支撑。

4 改造实施方案及交通组织配套分析

4.1 武林路步行化实施方案

根据武林路以晚高峰和夜经济为主导的人流活动特征,本次研究建议将武林路近期改造为分时步行街,在人流平峰时段承担一定的交通功能,在人流高峰时段转变为商业步行街。步行化时段为周一到周四的18:30~次日02:00,周五18:30~周日02:00,节假日全天按步行街运行。远期结合人流、经济发展需求以及周边道路网适应能力向全时段步行街转变。

4.2 步行街相关交通组织配套方案

为保障步行街的平稳过渡和有序运行,应综合考虑各类相关交通的出行和组织,提出相应的配套方案,本次研究针对武林路分时段步行街改造,提出10项配套交通组织措施如下:

(1)步行街卡口布置方案。共设置7处步行街禁行卡口,保障武林路步行空间的完整性 。其中时段性卡口采用电动伸缩柱,满足机动车和消防车辆进出,全天候卡口采用花箱隔离,强化景观效果。

(2)慢行铺装改造方案。在步行街区周边共设置6处人行道铺装抬升区,并采用人行铺装取代人行横道,保持片区步行空间的连续性与舒适性,限制机动车行驶速度。

(3)道路交通组织方案。结合现状交通OD调查特征数据,对武林路周边交通组织进行系统梳理(见图6)。过境性交通引导通过武林路两侧的延安路与环城西路进行疏解;到发性交通利用支路网增设单行道以实现有序组织,保障周边商铺、单位的进出,满足居住人群的出行。

图6 武林路及周边道路交通组织配套方案

(4)道路节点改造方案。武林路步行化改造后,结合模型预测数据,对周边交叉口等交通运行压力较大的节点进行渠化改造,增加机动车道和排队空间,提高通行效率。同时,在步行街南端增设地下人行过街通道,与南向湖滨路步行街直接联通,构建连续步行网络。

(5)非机动车管理方案。步行街范围内禁止非机动车通行,组织非机动车依托周边通道进行绕行。梳理步行街周边空间,新增29处非机动车停车点,设置12处公共自行车租赁点。同时,考虑到步行街内餐饮经验需求,在临近地块内设置1处外卖规范化停放场地。

(6)公交配套优化方案。对步行街相邻的两处公交首末站,根据交通进出条件给与差异化的服务扇面,避免线路交织,实现功能互补。通过场地改造结合道路交通组织调整公交车辆进出流线,并对原经行武林路的11条公交线路进行优化,至相邻道路进行停靠(见图7)。

图7 武林路周边公交配套优化方案

(7)停车需求管理方案。武林路周边停车需求较大,据调查,片区现状平日停车缺口200个,节假日停车缺口850个,上位相关规划已明确对片区进行停车需求管控,引导往公交等绿色出行方向转变。本次改造方案需取消25个路内泊位,但不改变片区停车位供给不平衡的现状,不影响周边既有停车场的进出组织,整体符合片区交通需求管理的发展方向。

(8)出租车/网约车临时停放管理方案。方案提出在周边路段上设置1 min限时停车位25个,满足出租车、网约车临时上下客需求。在各上下客点,配套相应的监控设备,对泊位的停车时间等进行管控,避免部分车辆长期停放,占用资源(见图8)。

图8 武林路周边出租车/网约车配套组织方案

(9)货运交通组织方案。周一至周五,沿线商铺可在非限行时段(02:00—18:30)进行补货。周末期间路段全时段限行,补货车辆统一至相邻的久安里地块进行临时补货,货车停放卸货后,通过手拉推车将货物运送至步行街内商铺。

(10)交通指示指引及诱导方案。方案配套设置禁行标志14处,单行标志9处,网约车临时停放标志3处,绕行标志2处,步行街运行前在周边道路完善交通指示指引标志。同时,加强媒体宣传,并提前与高德地图、百度地图等导航运行单位加强对接,引导过境车辆绕行。

5 街区品牌化运营及特色商业活动策划

5.1 完善步行街商业管理模式

步行街实际改造中,往往面临既有商业主体存在不同发展需求,导致步行街改造后功能存在同质化,品牌档次参差不齐,业态构成不成系统等问题。因此本次步行街改造专门成立运营管理公司和步行街商会,提前制定步行街业态的准入清单,积极引入品牌价值高、人流吸引大的商业锚主力点,快速拉动人气,营造人群集聚氛围,提升整个街区的品牌价值。

5.2 注重步行街商业活动策划

为进一步提升武林路步行街的吸引力,除引入餐饮、服装等常规商业活动外,有关主体充分挖掘街区历史文化内涵,通过文化活动策划、景观小品打造、文旅路线构建等方式,为街区赋予文化内涵,打造主题突出、品牌鲜明的商业步行街,特色商业文化活动包括:

(1)演绎演出活动。培育夜间大型演出品牌,利用省群艺馆等文化资源组织特色演出、小剧场等。如在梅鹤堂及周边布置市集茶寮,举办宋韵演出和非遗传承人现场表演。

(2)节庆庆祝活动。利用步行街空间,组织节庆期间的大街巡游、服装走秀活动与街头自娱性活动等。如以苍天为穹,大街为厅的武林衣秀·宋韵杭州服装走秀活动。

(3)文化社交活动。利用传统街区、梅鹤堂等历史建筑,安排策划小型聚会、文化沙龙等具有文化主题的社交商业活动。如邀请聘请著名书画家、服装设计师,知名传统文化传播者举办武林时尚学堂,分享美妆、时尚秘笈。

(4)新潮休闲活动。面向年轻群体休闲需求,布置裸眼3D墙绘、光电玻璃、互动电子屏创新消费场景,利用AR技术进行武林路空间升维,创造出了一条“元宇宙”中的武林路。

6 结 语

在城市发展过程中,步行街的改造和建设对于提升城市的品质与吸引力具有重要意义,然而步行街改造意味着片区交通运行、商业业态、空间格局的重塑,很多城市在改造过程中缺乏路径的支撑,难以把握重点与难点。

武林路步行街改造自初步意向到最后落地历时多年,自2022年实施步行化改造至今近一年的时间,街区面貌焕然一新,经统计步行街日均客流量已达到10万人次,周末节假日更是达到了18万人次,人流比改造前增长了10倍[3]。本文基于该过程中编制的相关规划成果,对其改造路径进行梳理与总结后认为,成熟片区道路步行街改造应从以下四个方面开展深入地研究和策划:(1)道路的区位条件、用地构成、业态特征以及人流集聚能力是道路步行化改造重要的内在驱动要素,是道路进行步行化改造的源动力和开展必要性分析的重点;(2)道路自身的街道环境以及周边的居住人口分布特征、道路交通运行状况是道路步行化改造的外在约束要素,关系到道路步行化改造能否顺利推进,是可行性分析的重点;(3)科学合理的交通组织及配套方案是道路步行化改造的重要支撑要素,关系到道路步行化改造后能否顺利过渡、稳定运行;(4)对商业业态的整合,街区历史文化的发掘展示,以及面向年轻时尚人群的活动策划和沉浸式消费场景营造,是解锁步行街活力,打造步行街商业品牌的重要举措。