按需施策、改造慢行友好型校前空间的若干思考

周晋冬,陈 龙

上海浦东建筑设计研究院有限公司

0 引 言

2017年,国务院印发了《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》[1],其中指出:“要加强校园周边综合治理,在学校周边探索实行学生安全区域制度”。2021年9月,国家发改委提出《关于推进儿童友好城市建设的指导意见》[2],其中提到:“改善儿童安全出行体验。完善慢行交通体系,加强人行道、自行车道规划建设,优化校园周边步行线路规划和人行设施,保障儿童出行安全。”2022年9月上海发布了《上海市儿童友好城市建设实施方案》[3],积极推动儿童友好城市建设融入建设社会主义现代化国际大都市过程中,加强儿童友好城市公共空间建设,改善儿童安全出行环境。

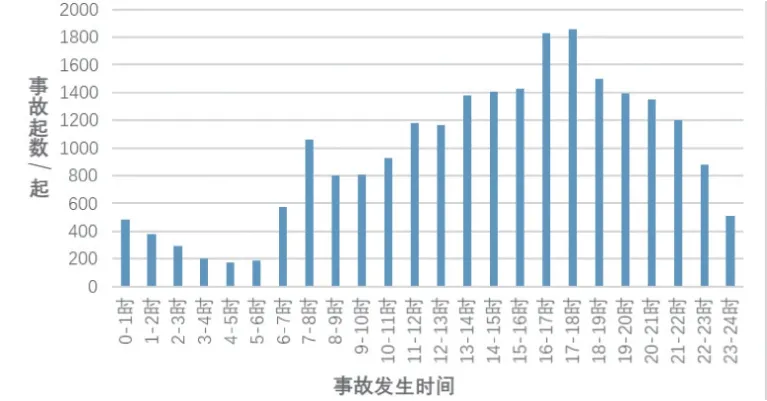

以儿童发展为中心已成为城市建设的重要内容,儿童安全是其健康成长的基本需求,是儿童友好环境不可或缺的要素,进一步提升儿童安全保障水平,既是满足人们对城市美好生活期待的民心工程,又是城市践行新发展理念的应有之义。作为儿童主要的聚集地校园应当是城市中最安全和阳光的地方,由于接送期间瞬时流量较大,时间相对集中的特点[4],而校前接送空间往往无法满足实际需求,高峰期容易造成相关交通安全事故。据不完全统计,2016年我国涉及儿童的道路交通事故发生时间主要集中在16:00—17:00、17:00—18:00[5](见图1),这两个时段是儿童放学接送的高峰时段,是事故发生最密集的区间,这也反应了提升校前空间慢行安全的迫切性。

图1 2016年我国涉及儿童的道路交通事故发生时间分布图

1 慢行友好型校前空间的特点

慢行友好型的校前空间主要是指以校园主入口为界的外部区域,这个区域是城市道路和校园的交界和边缘位置,也是交叠区域,包括校园入口前的小广场、城市道路或建筑群,以及自然环境等。该空间主要承担接送期间学生为主的进出功能,以慢行交通方式为主,整体营造更加友好的慢行环境。

打造慢行友好型校前空间主要面向幼儿园、小学、初中和高中四大类,结合不同学校的接送出行特征和不同年龄学生自控力特征的不同,需有不同的侧重。结合上海市多个区域30个不同类型学校的调查数据(主要来源于近几年已开展的学校交评项目的案例调查成果),其中幼儿园8所、小学8所、初中8所及高中6所(含寄宿制4所),分布于浦东(外环内、外环外、临港新片区)、松江及青浦主城区等,主要调查时段幼儿园为工作日上午7:30到8:30,下午3:30到4:30;中小学为工作日上午7:00到8:00,下午4:00到5:00,其中寄宿制学校调查时间结合案例的接送模式而定,具体分析情况如下。

1)幼儿园

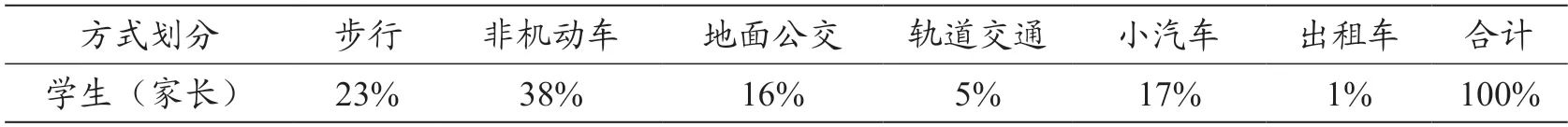

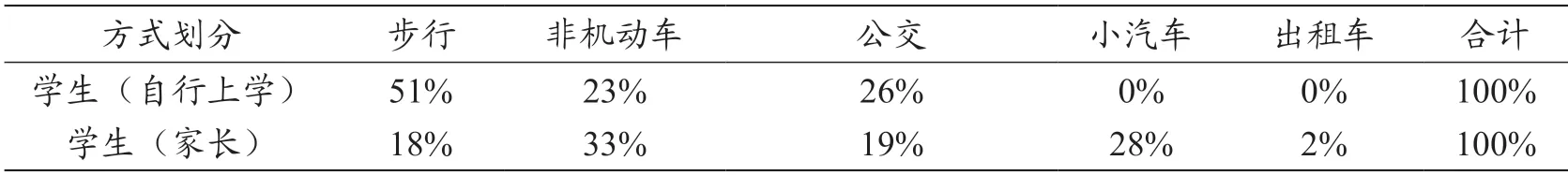

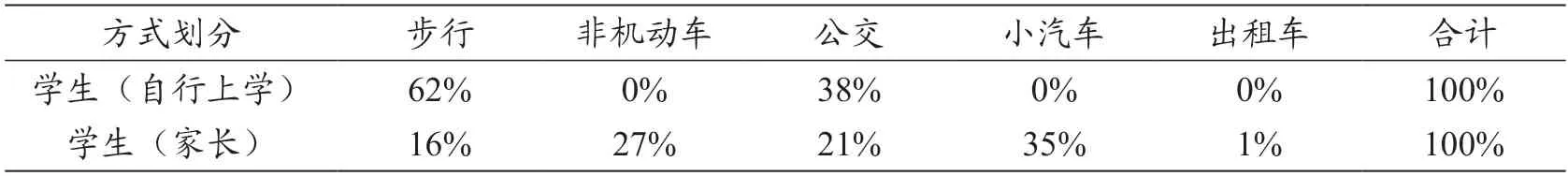

学生均为低龄,心智尚未成熟,自我保护意识差,不具备感知、判断和处理周围交通情况的能力[6],平均步伐小,需要家长点对点接送,学生规模相对较小,主要服务就近小区(距离最近),幼儿园学生家长普遍以步行和乘坐非机动车为主要的出行方式,例如青浦某幼儿园和浦东某幼儿园出行方式结构调查数据(见表1、2、3、4),一般采用强管理的方式,学校门前设置禁停区及防撞护栏,保障安全的进园环境。

表1 青浦某幼儿园学生(家长)出行方式结构

表2 浦东某幼儿园学生(家长)出行方式结构

表3 临港某幼儿园学生(家长)出行方式结构

表4 松江某幼儿园学生(家长)出行方式结构

幼儿园打造慢行友好型校前空间应考虑最高级别的步行安全保障,确保校前的接送空间内无其他非步行的交通方式侵入及冲突,考虑到就近接送、学生相对少及慢行为主出行方式的特点,建议优先就近满足临时非机动车停放需求。

2)小学

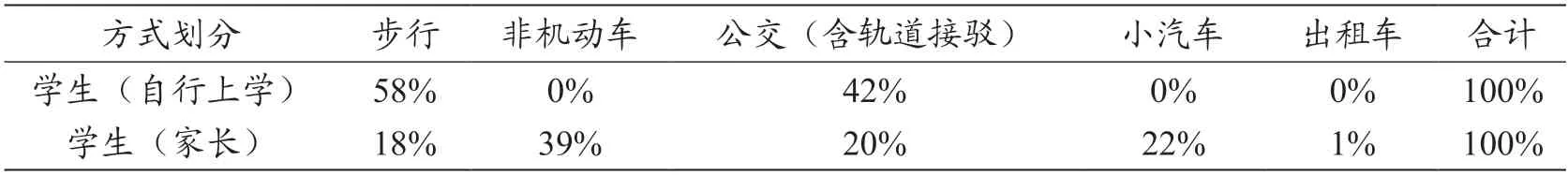

学生基本为12岁以下,有一定自我保护和交通安全意识,步行时视域的水平视野范围约60°,对远景缺乏反应[7],目前我国法律上不允许12周岁以下儿童自行车骑行(对复杂道路交通环境的应急处理能力较弱),学生规模相对较大,主要服务就近小区(距离较近),出行方式主要为家长接送及少量学生独自上学,例如浦东某小学和松江某小学出行方式结构调查数据(见表5、6、7),以家长非机动车及机动车接送为主。

表5 浦东某小学学生(家长)出行方式结构

表6 临港某小学学生(家长)出行方式结构

表7 松江某小学学生(家长)出行方式结构

结合小学生接送以非机动车、机动车为主且存在学生自行上学的特点,小学打造慢行友好型校前空间应重点关注学校门前与周边非机动车及机动车停车区的连通路径的顺畅,以及学生横向过街及同向穿越可能造成的冲突问题,优化接送交通与过境交通间的矛盾,合理设置机动车及非机动车临时停放区。

3)初中

学生具备自行车骑行能力,属于未成年人,有较强的自我保护和交通安全意识,但同时针对违规行为的约束力相对成人仍然较弱,与对应居住小区可能存在一定距离,例如浦东某非寄宿制初中出行方式结构调查数据(见表8、9、10),学生骑自行车有一定的比例,主要仍为家长非机动车和小汽车接送为主。

表8 浦东某非寄宿制初中出行方式结构

表9 临港某非寄宿制初中出行方式结构

表10 青浦某非寄宿制初中出行方式结构

除了与小学类似的常规接送保障,初中应重视营造良好的学生自行车出行环境,对于常见超速超宽的快递及外卖车辆,学生骑行是相对弱势的一方,在校前空间要保障慢速接入的安全骑行环境。

4)高中

学生接近成年,有很强的自我保护和交通安全意识,调研的案例中寄宿制的比例相对较高,非寄宿的学生自行上学的比例较高,而寄宿的学生以家长机动车接送为主(特别是面向全市招生的学校),学生上学的距离较远,例如浦东某寄宿制高中出行方式结构调查数据(见表11、12),少量走读的学生以公共交通出行为主,主要寄宿的学生以家长机动车接送出行为主,集中在周五和周日,特别是周五高峰期接送对周边道路交通的影响较大。

表11 浦东某寄宿制高中出行方式结构

表12 临港某寄宿制高中出行方式结构

高中应重视寄宿制学校存在的周五集中放学的情况,由于学生普遍携带行李,整体家长机动车的出行比例较高,周五放学高峰往往出现较大规模的机动车临停现象,需有系统性的保障措施。

2 打造慢行友好型校前空间的三要素

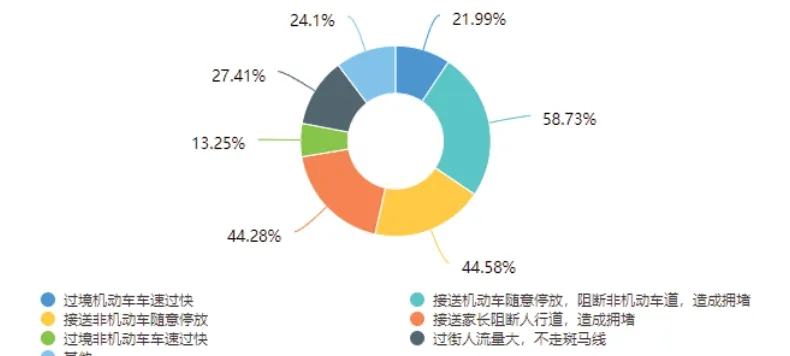

在浦东某大型居住社区发放了中小学周边交通管理情况问卷调研,共收到有效问卷673份,其中关于“您遇到的接送高峰期学校周边交通组织管理主要存在问题(可多选)”具体数据分析如下(见图2)。

图2 校园周边接送高峰期交通组织管理问题问卷调查分析图

从问题导向出发,反馈较多的机动车、非机动车违停等都是对通行空间的占用,实际是路权问题的体现,而车速过快、过街不走斑马线等则更多是安全问题。另外,在“您对如何提升所在学校周边交通环境的其他建议和意见”中,很多居民反映了家长等候区缺乏休憩和遮阳设施等问题,体现了对环境品质更高的要求。综上,校园接送问题面临的挑战主要集中在以下三个方面,也是打造慢行友好型校前空间的核心要素。

1)路权

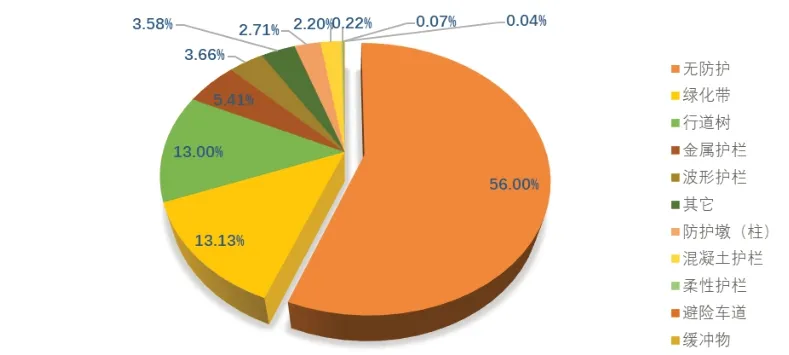

打造慢行友好型校前空间应以儿童作为参与主体来思考,需优先保障学生步行和非机动车出行的路权,但现状路权空间往往被机动车或其他方式挤占,如纵向的人行道或非机动车道被阻挡,横向的过街穿越冲突等,这也是发生安全事故最主要的因素之一。根据2016年的涉及儿童道路交通事故的统计数据(见图3),在无路侧防护的情况下的事故占比最大[5],直接原因主要是儿童慢行的路权空间被挤占造成。

图3 2016年我国涉及儿童的道路交通事故发生所在道路路侧防护设施类型构成

2)安全

提到校园接送,最受关注的就是安全问题,而在校前空间,安全的具体表征主要体现在交通冲突上。不仅存在常见的过街式冲突,在同一个通行方向的空间内各方式间也会出现冲突,因为存在参与对象速度和形态尺寸的差异,所以要充分协调各种交通方式的“停+行”,在集中的时间和合理的速度环境下尽可能实现有序分离。

3)品质

除了满足必要的接送需求外,慢行友好型校前空间应进一步重视品质的同步提升,如从儿童视角出发,增加相关通道的趣味性,也是一种增强引导性的辅助措施。另外有较多家长反馈等候空间缺乏遮阳及休憩设施等问题,也可以利用本就存在的广场、绿地和建筑后退等公共空间整合开发利用。

3 打造慢行友好型校前空间的基本设计路径及原则

综合以上针对校园接送问题的分析和友好空间的理解,提出了打造慢行友好型校前空间的基本设计路径(见图4):围绕“路权、安全、品质”的三大核心要素,整体目标是营造路权清晰优先、安全有序分流和品质功能复合的慢行友好型校前空间,对应提出五大核心策略,即通行空间保障、专用通道开辟、减速环境营造、停放空间转移和服务设施完善,具体如下。

图4 打造慢行友好型校前空间的基本设计路径图

1)通行空间保障——确保行人和非机动车等慢行主体在校前的通行空间无阻挡和挤压,且有明确的信息标示和指引。

2)专用通道开辟——利用校前广场、道路、绿化和建筑等空间资源,开辟上下学接送期间的步行专用通道,如校前广场采用标线施划或设置隔离的安全步行通道、城市支小路限时纯步行管理或较宽绿化带内设置独立步行通道等。

3)减速环境营造——有效控制校前过境及接送机动车及非机动车行驶穿越的速度,横向过街设置必要的信控管理,营造安宁的慢行环境。

4)停放空间转移——通过内部地下空间或外围邻近资源的开发利用,实现校前停放矛盾的空间转移和简化,减少校前交通冲突点。

5)服务设施完善——结合空间条件进一步完善校前等候区域的遮挡休憩等服务设施,体现以人为本。

结合基本设计路径,针对不同的学校类型结合学生及接送特征实施“一校一策”,具体原则如下。

1)幼儿园:确保校前接送区的纯步行安全环境,进园设置有隔离的专用步行通道,在隔离设施外就近设置家长等候区。施划禁停网格,安排人员专项管理,严禁机动车或非机动车违停行为,结合周边环境就近优先设置非机动车临停空间。

2)小学:校前施划禁停网格及设置减速提醒设施,紧邻道路两侧空间宜设置护栏等防违停设施,并有效隔离慢行交通。过街斑马线建议采用彩色涂装等醒目形式,有条件宜设置专用信控。机动车临时停车区宜结合校园地下空间或周边道路及地块等资源挖潜组织,转移停车矛盾。

3)初中:除了与小学类似的措施外,考虑有一定比例的学生自行车出行,学校内部要规划合理的学生自行车停放区(与校内机动车无干扰),校前道路两侧非机动车道针对快递及外卖车辆的超速问题,宜增设减速提醒或强制减速设施。

4)高中:针对寄宿制高中周五的集中接送问题要有相应的预案,建议采用时间段相对分散的分年级放学制,避免车流过于集中进而对校前的慢行环境造成影响。针对临时停车需求较大的情况,优先利用邻近的公共停车场资源(学校进行宣传),特别受限的情况下宜结合校前城市道路的条件,协调当地交管部门,采用限时占用等方式临时停靠(前提是与传统晚高峰错开)。

4 相关实施案例

4.1 改造前基本情况

选取案例为已承接完成的玉环市城关中心小学区域道路组织优化方案项目。玉环城关中心小学位于浙江省玉环市主城区,学校规模为45班,约1 500名学生。学校主要进出校门设置于次干道广陵南路上,周边其他主要的通行道路为主干道双港路和次干道外环西路,疏散道路主要为支路广陵南支一路和广陵南支二路(见图5)。学校内部设置有60余个地面停车位供教职工使用,家长接送车辆需临时停靠在外部广陵南路上(北侧非机动车道内设置有路侧接送停车位)。

图5 学校区位图

改造前校门口区域已有较为宽敞的广场作为接送排队等候空间(有便携遮阳设施),且按照分年级放学的措施执行,并设置了专门的安全通道,在靠近校门一侧的广陵南路较宽的非机动车道内设置了路侧接送停车位(见图6)。

图6 改造前校门口及非机动车道临时停车位实景图

然而,改造前接送高峰期间整体交通比较混乱,主要的问题在于该学校家长的机动车接送比例偏高(见表13),大量接送机动车需要临时停靠但没有足够的停车资源,而现状非机动车道内的临时停车位设置也并不合理,车位数量少且对接送的非机动车通行影响较大。另外主要的接送车辆临时违规占用广陵南路的车道进行停靠(见图7、8),一方面影响道路交通和公交站车辆正常通行;另一方面也在校前区域造成较大干扰(对于步行或需过街至对面公交站乘坐公交车的学生影响较大),严重影响学生慢行交通的安全。

表13 玉环市城关中心小学学生(家长)出行方式结构

图7 改造前周边公交站及过街设施布局图

图8 改造前接送车辆占路违停实景图

4.2 改造方案

结合城关中心小学接送期间的交通问题特征和周边道路交通条件,提出以下总体改造思路。

1)通行空间保障:非机动车道内的停车位外移,利用广陵南路绿化带改造新增停车空间,保障通行顺畅。采用新的停车接送模式,即早高峰送学生车流呈现集中式特征(与背景高峰叠加),停车模式为即停即走及临时停靠;晚高峰接学生车流与背景高峰存在一定时间差,交通情况相对较好,且家长一般会提前停车等候,停车模式为临时停靠。

2)停放空间转移:一方面校前临时停车位采用硬隔离形式与慢行交通分流,并采取智能化限时监管;另一方面利用周边支路空间,高峰期单向组织提供最大化临时停车资源,并进一步挖掘就近的路外停车场。

3)减速环境营造:对校门口与正对公交站之间的人行过街进行优化组织,设置专有信控,保障安全有序。

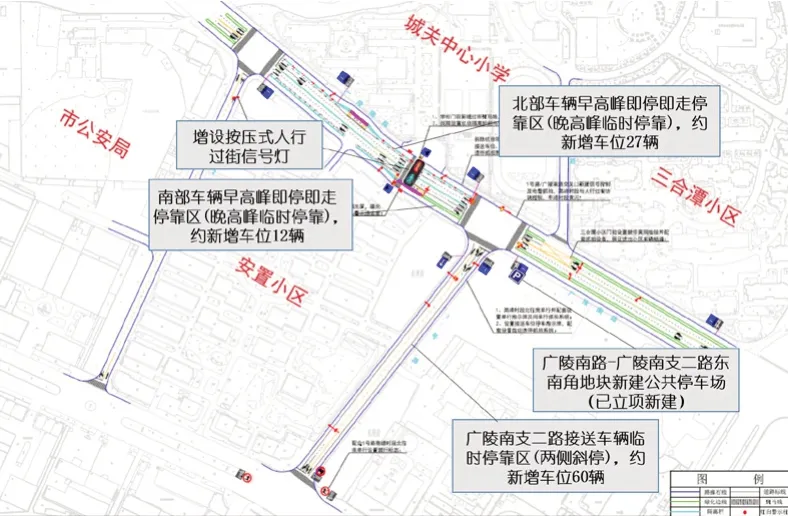

相关工程措施如下(见图9、10)。

图9 改造方案示意图

图10 改造后实景图

1)广陵南路两侧校门区域对应的绿化带拆除,设置即停即走车位及护栏,与学校及非机动车道隔离。

2)停车区域设置标志牌及违停抓拍设备(分即停即走及临时停靠);新增校门口正对公交站台的人行过街横道线,并设置警示柱及按压式人行过街信号灯(原西侧人行横道线擦除取消)。

3)广陵南支二路采用临时单行组织,提供路侧临停车位,设置闯单向抓拍设备(地面标线不改,设置指示标志牌形式)。

4)推进广陵南路—广陵南支二路东南角新建公共停车场项目的立项及实施计划。

5 结 语

慢行友好型校前空间的打造,是一个系统性融合的过程,需考虑空间中权利结构、资源配置、规则制定等多种要素,并在有限的空间内找到最适合的价值元素和解决途径。学校作为儿童集聚性最高的场所,慢行友好型校前空间的探索是落实儿童友好目标的重要实践内容。