慢行交通设计在上海市万航渡路综合整治提升工程中的应用

潘 龙,涂 雪

上海瑞桥土木工程咨询有限公司

0 引 言

在21世纪的城市化浪潮中,中国特别是上海,正经历巨变。万航渡路区域,因其独特的地理和文化背景,成为城市规划的焦点。该地区不仅需解决交通拥堵问题,更需着重研究其慢行系统的优化,以及与历史、文化价值的保护与融合。

目前,研究的核心是如何在保证其历史和文化价值的同时,满足现代城市的慢行需求。这需要一个更全面和前瞻性的规划策略。

本研究提出一项创新方案,将中山公园作为重要的空间资源整合,与万航渡路有机结合,不仅旨在提高交通效率,更着重于加强慢行交通的连贯性和多功能性。

1 万航渡路原道路存在问题

1.1 区位分析

万航渡路位于上海市长宁区,紧邻中山公园北侧,与苏州河南岸相望,其渊源可追溯至19世纪末上海公共租界建设,曾名为“Jessfield Road”,后更名为“梵皇渡路”,并于1964年定名为“万航渡路”,见证了百余年的历史演变。这一区域蕴藏着多重价值,既有百年名校华东政法大学的底蕴,又拥有历史悠久的苏州河与中山公园等历史人文景观。地处中山公园北侧,万航渡路凭借其独特的城市地标,紧密连接着文化、教育与休闲场所,成为上海城市肌理中一道独具魅力的线性空间。中山公园,占地广阔,既是城市绿化的重要组成部分,也是历史文化的重要载体,其充实的人文景观为万航渡路的整体氛围注入了浓郁的历史内涵。

1.2 存在问题

1)道路界面封闭

万航渡路部分路段南侧为中山公园围墙,北侧为华东政法大学围墙和苏州河防汛墙。周边空间因多处围墙而显得封闭,阻断了景观资源的交互和居民社交,加重了城市社区的疏离感(见图1)。

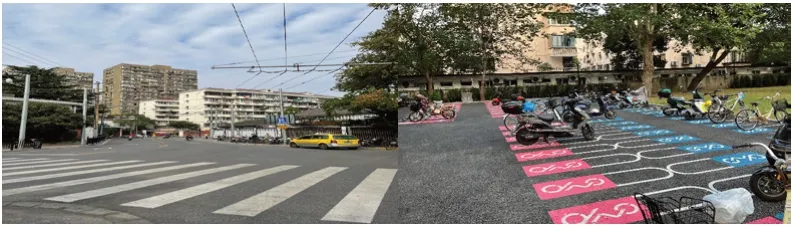

2)慢行空间局促

万航渡路北侧人行道宽度仅为1.5 m,南侧邻近中山公园路段人行道宽度仅为1.4 m,人行空间极为局促。车行道的最窄处约为6.0 m,采用了机非共板的布局,非机动车的安全性无法得到有效保障。现状难以满足基本的慢行交通需求(见图2)。

图2 项目实施前:慢行步道宽度不足

3)人文历史彰显不足

尽管万航渡路拥有丰富的历史和文化背景,如百年名校、百年公园、百年古树、百年建筑、百年公交等,但其历史文化元素展示不足,缺乏足够的保护和尊重。当前的狭隘和封闭状态遮掩了其丰富的历史文化财富,使历史遗迹边缘化,失去了传承价值(见图3)。

4)道路品质不高

万航渡路存在狭窄路面和陈旧交通设施,导致交通拥堵和造成不良交通体验,影响居民出行效率和造成城市形象,降低了城市整体品质和吸引力(见图4)。

图4 项目实施前:慢行道路拥堵,交通体验不好

综上所述,万航渡路存在封闭界面、慢行空间局限、历史文化展示不足和低道路品质等问题,限制了其作为重要路段的发展潜力。解决这些问题将有助于提升城市交通、文化和环境品质,增加居民满意度和幸福感。

2 万航渡路慢行交通设计

为解决万航渡路存在的问题,本文提出了一系列慢行交通系统设计方案,以实现道路的综合整治提升。设计方案从人行系统、车行系统、人文历史文化彰显、道路品质等多个维度展开,在人行道整体空间布局、人行道路线规划、无障碍设施提升等方面进行精细化设计,旨在创造一个具备多功能、开放性和高品质的城市道路环境。

1)人行系统

在人行系统方面,方案推崇人与自然的有机融合,旨在打开封闭界面,合理利用、统筹空间(见图5)。南侧人行道与中山公园慢行步道有机连接,进行拓宽,与公园广场统一铺装,从而形成无缝过渡,将社区、公园、大学与滨水岸线紧密衔接,提升行走的舒适感与质量。北侧人行道将拆除绿化带,为行人通行畅享更大空间,同时设置提示盲道,以提升视障人士的通行体验。苏州河步道与沿线景观相协调,加强了整体环境融合,兼具实用与美观。此外,禁车柱的更新、人行道护栏的调整,也为人行系统的功能和安全性提供了支持。

图5 项目实施前后对比:围墙拆除,人行道融入公园步道

2)非机动车系统

车行道的优化旨在实现车辆与非机动车的和谐共存。车行道利用原有的南段人行位置,结合围墙退界1~2 m,恢复非机动车交通权益。交叉口非机动车道的渠化设计和待行区的增设,以及导流岛绿化的调整,不仅强化了非机动车交通流线,也提高了交通安全性(见图6~8)。

图6 原道路标准断面:道路空间封闭,慢行空间局促

图7 项目设计横断面:道路拓宽,空间打开

图8 实施前后对比:车行道拓宽,恢复非机动车交通权益

此外,方案在非机动车停放点的规划上,综合考虑通行、停车需求,同时保障行人通行权,通过合理标识和绿化植被,创造了有秩序、宜人的非机动车停放环境(见图9)。

图9 项目实施前后对比:增设非机动车专用停车场

3)人文历史文化彰显

方案着力彰显道路周边的人文历史文化,通过拆除中山公园围墙,将万航渡路原人行道引入中山公园,使中山公园与万航渡路融为一体。沿途步行市民可直接欣赏百年古树、百年建筑等历史文化遗产。

借助智慧指引标志、视力残疾者行进盲道等无障碍设计,提升了历史遗产的可感知性。特殊群体可通过智慧化引道标志、语音播报等设施,了解相关历史文化内容;行动不便人士亦可通过无障碍通道,近距离接触历史风貌(见图10)。

图10 项目实施前后对比:中山公园围墙拆除,行人可直接欣赏百年古树风貌

本项目慢行系统的设计令人们不仅可以畅游于历史之中,更能够感知城市的文脉传承与历史情感,提升城市的历史文化体验。

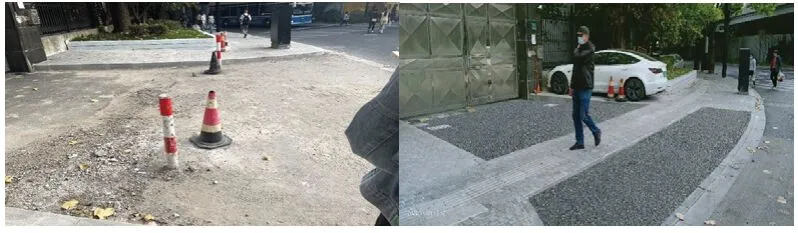

4)道路品质提升

方案在道路改造中注重提升道路品质,进行了交通设施的更新与完善,从而实现了整体市政设施的提升。采用了缝隙式排水和观景小平台等设计策略,不仅增强了道路的排水能力,还为道路增添了独特的景观特色。在设计中,还考虑了隐性井盖和进口坡无高差改造等因素,以提高道路的通行品质(见图11)。这些改进不仅优化了城市交通的流畅性,同时也为居民和游客创造了更为舒适的步行和休憩环境,有效提升了城市的活力水平。

图11 项目实施前后对比:出入口采用新式无障碍设计

综上所述,本项目通过区域资源集约化利用,将道路铺装、附属设施、无障碍设施、导视系统等慢行交通系统进行了精细化设计,对道路整体品质进行了提升,从多个维度解决了万航渡路原有的问题,包括道路封闭、人行空间局促、人文历史彰显不足和道路品质不高(见图12)。设计的每一项措施都充分考虑了城市发展与居民需求,旨在创造一个具有活力、文化内涵和可持续性的城市道路环境。通过这一项目的实施,可以倡导市民绿色出行,提升慢行区出行品质,预期将为万航渡路及其周边地区带来全面而积极的变革,促进城市的可持续发展和提高居民的幸福感。

图12 项目实施前后对比:20路公交站绿化岛拆除,拓宽视野

3 城市慢行交通设计总结

在城市规划与发展过程中,解决城市街道空间单一与封闭的问题,对于创造宜居、宜游的城市环境,提高居民的生活质量与幸福感具有重要意义。本文提出的城市慢行系统设计方案在弥合万航渡路存在问题的同时,也为城市发展带来了多重优势与价值。本案例为同类综合整治项目提供了一些经验和总结。

1)改善城市交通环境:慢行交通系统的优化可以显著减少城市交通拥堵和机动车辆排放,促进城市的绿色发展和环境改善。

2)促进社区互动和融合:慢行交通网络能够更好地连接城市社区,促进社区间的互动和交流,增强城市的社群凝聚力。

3)提升城市文化和历史价值:通过慢行交通系统的设计和优化,可以更好地彰显和保护城市的历史文化资源,增强城市的历史文化体验。

4)强化城市空间的多功能性:慢行交通提升能够丰富城市空间的功能和特色,使街道不仅仅是交通通道,更能成为休闲、娱乐和文化交流的多功能空间。

5)提升城市整体形象和品质:通过改善交通设施和景观环境,慢行交通系统的提升可以显著提高城市的整体形象和品质,吸引更多的人们来居住、工作和游览。

6)促进健康和幸福生活方式:慢行交通系统的提升可以鼓励更多的人们步行或骑行,促进健康和幸福的生活方式。

7)提升城市可持续发展能力:慢行交通提升可以弥合城市交通的“最后一公里”问题,提高公共交通的效率和吸引力,从而促进城市的可持续发展。

综上所述,慢行交通提升在综合整治类项目中扮演着至关重要的角色,可以全面提升城市的品质、文化价值和可持续发展能力,为城市带来多方面长期利益。