从债的契约式及诉讼实践看清代边疆治理的内地法化

——以额济纳旗档案馆藏光绪年间两则案例为说

平 平

(内蒙古师范大学 马克思主义学院 内蒙古 呼和浩特 010022)

[内容提要] 清代国家政权表达中,边疆治理与内地治理是平行和各有侧重的体系,但是,通过法律制度运作的实际不难发现,国家治理、国家法在具体的司法实践中可能展现出与官方表达不一样的景象。本文选取清光绪年间两则债法案例进行全面分析,展示额济纳土尔扈特人日常民事法律生活中的债的契约化及诉讼实践,指出清政府在蒙古地区实行的以盟旗制度、《蒙古律例》为主的边疆治理体系,随着经济社会发展、人口增长与流动、商贾进入游牧地区频繁贸易,治理方式方法日渐内地法化,国家法最终渗透到边疆基层社会,从而推动了清末国家对边疆地区治理的整合和深入。

在清代官方表达的图像中,民事诉讼是不该有的,一般良民是不会涉讼的,即便有也是属于“细事”类型,中央政府不多关注,而由州县官采取调处方式来解决的。①参见〔美〕黄宗智著:《清代以来民事法律的表达与实践:历史、理论与现实》卷1,法律出版社,重版代序,2014年。那么,清代法律制度的运行实践又是如何?对此,近年来,越来越多的学者运用内地州县司法档案分析清代法律制度的实践历史,成果颇丰。

相对而言,清政府在蒙古地区采取与内地有别的治理体系,如,实行盟旗制度进行行政管理,针对外藩札萨克旗主要适用《蒙古律例》断处各类案件。那么,与内地治理相比,清代民事法律制度在蒙古地区的表达与实践又是怎样的?笔者选取清代光绪年间在额济纳旗发生的两则有关债的案件对此问题进行分析。

一、额济纳旗土尔扈特人日常生活中债的契约化

额济纳旗土尔扈特属于清乾隆三十六年(1771年)东归土尔扈特部的一支,他们比东归土尔扈特部早一百年从伏尔加河流域赴西藏熬茶因无法返回而最后被安置在额济纳旗(今内蒙古阿拉善盟额济纳旗),实行盟旗外札萨克制度。

案例1:额济纳旗札萨克衙门与民人签订借约事例

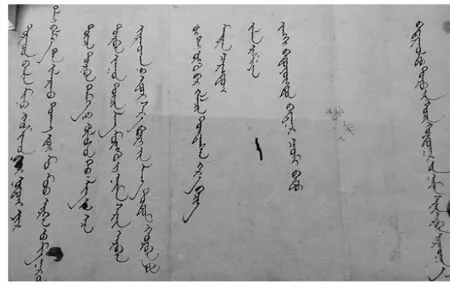

光绪三十二年(1906年)八月十六日,额济纳旗土尔扈特贝勒札萨克衙门与民人之间签订的借约,见图1①内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗档案局馆藏蒙文档案,85-47。。

图1 额济纳旗札萨克衙门与民人之间签订借约的档案

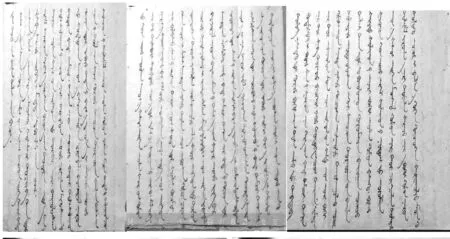

图2-1 额济纳旗土尔扈特札萨克贝勒达什咨文档案原图之一

图2-2 额济纳旗土尔扈特札萨克贝勒达什咨文档案原图之二

笔者将借约内容翻译如下:

达赖喇嘛下榻土尔扈特贝勒我旗时期,雇佣过民人吴明等的四十四只骆驼,现为还四十四只骆驼的佣金肆佰肆拾两银,约定从八月十六日开始每月收本金和每两三分利息来归还。

梅林(副章京)车凌道

扎郎(参领)剌昔延

藏盖(章京)巴图雍东

光绪三十二年八月十六日(笔者汉译)

分析此借约我们可以看出:

(一)借约内容和形式的契约化

第一,签订契约的一方是作为官方代表的额济纳旗札萨克衙门、梅林、副章京等,另一方是借给骆驼的民人。但是此借约上只有官方代表的签名,没有民人的签名。所以,这一契约更像是官方借据留条、备案登记,以证明官方因为接待达赖喇嘛雇佣民人吴明等人的骆驼欠了雇佣金。

第二,签订借约的目的,是为了防止以后发生债的纠纷,特立契据明确双方债发生的内容,以作证明。

第三,借约内容,旗衙门雇佣民人的骆驼,欠下应付雇佣金的债务,从指定日期——八月十六日开始按月还本息。计息标准为每两三分利息。

第四,双方达成一致表示,签订了借约,按照契据约定履行债的义务。

第五,借约的法律效力在于,官方没有按照借约履行还钱义务时,民人可以持借约通过诉讼实现债权。这一内容虽然不像现代法律文书一样,明确表示当事人的权利救济途径,但是,旗衙门已经将此借约,并且是记录官方代表名字的借约存档,表明了借约另一方可以持借约证明自己债权存在以及通过诉讼可以实现权利。

第六,旗衙门在此借约中是以民事当事人一方身份出现的。

可见,至光绪三十二年(1906年)额济纳土尔扈特实施盟旗制度已久,旗衙门本身既是行政机构又承担着旗司法实务,按照《蒙古律例》《理藩院则例》等审理各类刑事案件,当然也包括民事案件,这也在一定程度上说明蒙古地区司法审判中的准据法选择的内地法化、国家法化趋向。

(二)司法实践中债权的实现以契约为证明

那么,此借约提示我们,在旗衙门的一般行政管理中会出现像接待达赖喇嘛等公务费用问题,如果旗衙门自己无法承担,就可雇佣民间资源完成公务,因此产生的债务就形成旗衙门与民众双方之间的民事法律关系。

问题在于,如果旗衙门按照契据约定还本息自然无事,假设旗衙门拖延、不还债时怎么办?按照旗衙门的职责,旗衙门负责审判民事纠纷,如此,旗衙门本身既是案件当事人,又是案件裁判者,即便它的审理过程已经违反了现代法的“不做自己案件法官”的规则,但是,从其具体审判实践、审判等级来看,也可以从一定程度上避免不公正审理的,如债权人到期告知旗衙门按照借约还款,旗衙门不审理、审理作出不公结果,或者干脆不承认,债权人就可以向盟长起诉,觉得盟长的审断不公正的,最后可以直接向理藩院申诉。

清代实行的三审终审制,不论其在实际运作中如何,但是最起码对于类似本案的案件,从一般法理上足以证明其能够达到公平效果。不过,从本借约中记录旗衙门三名官方代表名字情况来看,订约当时确实都是在双方协商、自愿基础上达成协议的,而且从其详细记录备档来说,官方作为债务人一方诚恳地表示了如期按本息还款的意思。并且按照惯例,旗衙门欠账的,债权人追讨债的期限是不限定的,这一点在额济纳土尔扈特衙门惩办的案件、事宜中多有记载,有些是债权人来旗衙门追讨20年前在该旗发生的债,只要有借据证明,旗衙门仍旧按原数返还,有些是上一当职台吉欠的债由下一当职台吉,更甚由旗札萨克衙门来归还,总之,欠债还债没有期限限制。

很显然,额济纳土尔扈特民间借约制度与内地民事法律制度一样注重契约精神,不论债的关系双方是官方与民众,还是民众与民众,都必须签订契据、借约来证明债的存在;如果出现争议、纠纷,旗札萨克衙门也是主要根据契据、借约来审断案件的。

二、额济纳土尔扈特蒙古社会中的债务纠纷解决实践

案例2:额济纳土尔扈特贝勒札萨克衙门审判债务纠纷实践。

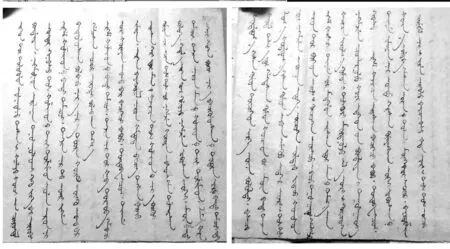

光绪三十四年(1908年)十一月十六日,额济纳旗土尔扈特札萨克贝勒达什咨文中,记载了额济纳旗与喀尔喀赛音诺颜旗札萨克头等台吉之间发生的有关旗民债务事宜,见图2。①内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗档案局馆藏蒙文档案,85-31。

笔者将档案原文翻译如下:

额济纳旗土尔扈特札萨克贝勒达什之咨文。给喀尔喀赛音诺颜旗札萨克头等台吉巴勒丹之印务处协理台吉都噶尔扎布的咨文。从贵处送来咨文中提到,贵旗印务处将本旗给各地民众乱放债的属民抓捕严加审理中查得,达木吹、丹津等供述,我们给在本旗行商的北京民人雅林丕勒、巴音吉尔嘎勒走苦力,替他们拿去货物到额济纳河旧土尔扈特贝勒达什旗卖给官员、民众多人,以及卖给了在额济纳旗的外来民人等多地人,并约定过后将价款用山羊、绵羊羔皮、牲畜等抵还,现在原民人——北京行商人雅林丕勒、巴音吉尔嘎勒要急着回北京,催促收回债,为了从那些欠债民人手中要回债,结束原民人与欠债民人之间的债,特来衙门报案。原民人雅林丕勒、巴音吉尔嘎勒也来衙门告称,我们急需索回雇佣达木吹、丹津等从我处拿去转卖诸多货物产生的债。如此看来,我旗达木吹、丹津等走行商民人们的苦力,将他们诸多货物拿去转卖后没有及时收回价款,致使如今被民人们追债。所以,为尽快解决此事,将涉案者达木吹、丹津等处以枷锁,由笔帖式巴布、敦多布旺楚克等解押,并带上原民人,为从原来欠债的民人们那里索回债而给旧土尔扈特贝勒达什您咨文前去,希望贝勒达什您及时查核情况,严饬贵旗属欠债民众,还有从其他地方来贵旗所居民人、蒙古人等欠债人们,并派官差追回债款还给原民人而结束债,避免日后发生纠纷等。

查得(额济纳旗土尔扈特札萨克贝勒开始回答,笔者按),本旗台吉、官员、民众们从贵旗达木吹、丹津等人买东西欠债,各自名下都谈过事后还债之事,而且从贵旗派笔帖式巴布、敦多布旺楚克等解来上枷锁的达木吹、丹津等,以及带来原民人及公文之后,我处即严饬名单中欠债人们还债,但是,原民人并没有去追讨,达木吹、丹津等写的我旗欠债名单上的台吉、官员、喇嘛、哈拉出、妇女等当中,其实与达木吹、丹津等做买卖的人有近四十人是属实的,被诬陷的人有近三十人(没有实际发生买卖关系,笔者按),十多人确实做了实际的买卖。所以,将这十多人的债款索要完毕后,还剩下几人实在穷困尚无法还债,我处派人将该情况告知贵旗派来的贵笔帖式等,表示我处派官差收取所有债结束双方纠纷,但是贵旗派来的笔帖式等人并没有接受我处的提议就走了。之后,我处为收回剩余债,传来蒙赫巴亚尔、桑吉夫、巴雅尔图布兴、楚布勒等核查,他们皆称已经将债一一还清。现在,如若继续索回在我旗剩下的谁谁欠下的债款,那就等贵旗派人前来之后,我处再传他们过来核查。属实了就让他们还钱结束债,还有我处对达木吹、布洛金等转卖民人货物事,叫来布洛金跟达木吹对质了,他们各自说没有转卖原民人货物,另外,还将被诬陷欠债的官员、兵丁名字和其他人的名字列出后附,与公文一并送去,贵旗收到后希望细查此事,并将贵印务处处理此事的决定回复给我们,为此咨文前去。

光绪三十四年十一月十六日①内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗档案局馆藏档案,85-51。

从以上档案我们可以看出:

(一)债的法律关系当事人人数较多,债权债务关系重叠。

不仅债权人有两人以上,债务人也人数众多,而且均涉及喀尔喀赛音诺颜旗和旧土尔扈特贝勒旗的官员、兵丁、喇嘛、民人、蒙古人等各类人士。债权人与债务人之间的法律关系又是通过债权人所雇之人(达木吹、丹津)与债务人之间间接发生的。因此,原始债权人②为了清晰论述此案件中的债权债务法律关系,笔者将最初的卖主称为“原始债权人”,即北京商人雅林丕勒、巴音吉尔嘎勒等,将原始债权人货物拿去转卖的达木吹、丹津等为“实际债权人”。(林丕勒、巴音吉尔嘎勒)与实际债权人之间、实际债权人与债务人、原始债权人与债务人之间产生了三层债务关系。其中,原始债权人(雅林丕勒、巴音吉尔嘎勒)与实际债权人(达木吹、丹津)之间债务关系和实际债权人与债务人之间关系是属于直接债务关系;原始债权人与债务人之间关系属于间接发生的债务关系,因此在债的履行方面,索债首先是由实际债权人(达木吹、丹津)向债务人索要的。在本案中原本属于民事领域自由发生、自觉履行的债权债务关系,因为原始债权人突然返京催债、实际债权人没有及时收回债务交给原始债权人、原始债权人不能及时实现债权而将实际债权人诉至旗衙门而进入了诉讼程序,旗衙门须动用司法权力经过审判解决该纠纷。

然而,喀尔喀赛音诺颜旗札萨克头等台吉巴勒丹之印务处(以下简称“喀尔喀旗”),主要根据原始债权人与实际债权人之间的债务关系,即实际债权人转卖原始债权人货物后没有及时将债款收回交给原始债权人而产生的债的关系,经过审理确定实际债权人与原始债权人之间债务关系的存在之后,判定将实际债权人(达木吹、丹津)予以枷锁,带去额济纳土尔扈特贝勒旗(以下简称“额济纳旗”)索债实现原始债权人的债权。其实,已经有证据证明原始债权人与实际债权人之间法律关系之后,原始债权人(雅林丕勒、巴音吉尔嘎勒)也可以跟随前去索债,但是本案中原始债权人自己并没有索债(对此,旧土尔扈特旗贝勒达什已经提到),而是均交由旧土尔扈特贝勒旗作为官方执行了喀尔喀旗已查清部分债权索债决定。也就是,该案件的债权实现是围绕原始债权人与实际债权人之间债的索取关系而展开,官方也是通过执行这一层债的偿还而结束纠纷,达到三层债的关系的完结。

(二)游牧社会存在因“转卖”而取得临时“债权人”身份的阶层。

此案中,达木吹、丹津等人本是为商人雅林丕勒、巴音吉尔嘎勒等走苦力代卖货物的,只是在代卖过程中,由于原始债权人无法到场,而达木吹、丹津等又是实际实施售卖行为的人。因此,自然在买主那里被认为是“卖主”,从而取得了买卖双方认可的“卖主”“债权人”身份,成为实际实施出卖货物的“实际债权人”,掌控着具体买卖行为当中的确定货物价格权利,只要他能够卖出原始卖主意愿的价格即可,至于在实践中实际卖主的卖价是多少并不影响其与原始卖主之间的雇佣关系。

随着社会的发展,草原上出现一类替“原始卖主”跑腿的“实际买卖行为中的卖主”,即“临时卖主”,以原始卖主的雇佣金及实际买卖行为中的差价为生的阶层。其实他们在一定意义上扮演了“小商贩”的前身角色,只不过当时人们还未对此给予定义、命名。游牧地区小商贩的存在有其实际意义。草原地域辽阔、人口稀少,游牧者放牧牲畜的目的在于以此获得生产资料,他们需要通过交换、交易、买卖获得更多的生产生活资料。

清政府一度限制商人进入游牧社会行商,但是,随着社会发展、人口流动、人们生活需求的增加,在此案发生的光绪年间,显然是放开了游牧社会交易行为范围,外面的商人可以进入土尔扈特社会买卖货物。不过,在实际中,由于游牧社会地域辽阔,商人们的行为会受到路途、环境、气候等因素的影响,可能经商一回无比艰辛。因此,商人们需要在每一个地方选派代表或者雇佣一些人为其所用,代替他们完成交易取得收益。另外,从商业信誉或者交易成功率来看,商人们选择当地人或蒙古人作为转卖人完成交易行为,要比自己经过一番努力取得买主信任而达成交易的效果要更快、更好些。

游牧社会产生了被商人们雇佣进行具体“转卖”行为的“中间商人”“小商贩”“转卖人”“临时卖主”,这一阶层一方面通过走苦力取得一定收入养家糊口,另一方面通过商品交易、物物交易,满足了牧区人们生活所需,促进了一定意义上交换的互惠效果,推动游牧社会契约的产生及发展。二十世纪九十年代,他们的影子在牧区经常可见,笔者小时候经常见到“撒胡立麦嘛沁(Sahuulmaimaqin)”来苏木卖东西,还到各个嘎查巡回买卖东西,有首饰、糖果、玩具等。牧区契约实践存在不可忽视的行商“中间阶层”,推动了游牧社会的商业发展。

(三)采取书面契约形式作为债的证明形式。

此案中债的存在形式、证明形式均以记有债务人名字的书面单据为凭,表明了游牧社会已在实施书面契约制度,各旗衙门印务处也是按照此凭据来解决纠纷的。如,额济纳旗收到喀尔喀旗札萨克文书实施追债时提到“并约定过后将价款用山羊、绵羊羔皮、牲畜等抵还”①内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗档案局馆藏蒙文档案,85-31。“我处即严饬名单中的欠债人们还债”②内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗档案局馆藏蒙文档案,85-31。“之后我处为收回剩余债,传来蒙赫巴亚尔、桑吉夫、巴雅尔图布兴、楚布勒等核查,他们皆称已经将债一一还清。”③内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗档案局馆藏蒙文档案,85-31。这些皆说明当初形成债权债务关系时,达木吹、丹津与两旗官员、兵丁、喇嘛、民宗、民人进行买卖之后,不仅约定还债形式,还形成了书面的契约。喀尔喀旗衙门也是根据有名单的契据来初步确定债务人的。

显然,私人之间的交易行为不仅由民间自发形成的契约予以规范,而且在发生纠纷时更受国家法干预和调整的。

(四)契约自由原则得到了具体体现。

当事人之间的买卖行为是自愿达成的,在双方意思表示真实基础上,共同约定了债的偿还方式,没有受到任何外界干扰,是契约自由原则在游牧社会契约实践中的体现。

(五)两旗衙门主要依据属人管辖原则来处理债务纠纷。

首先,因为原始债权人提起诉讼,喀尔喀旗受理了其所属达木吹、丹津所欠债务案件。其次,由于债务人不仅涉及喀尔喀旗还有额济纳旗,因此喀尔喀旗审查确定债已形成事实之后,作出了相应的决定,并对于涉及额济纳旗债务人的部分,向额济纳旗发文要求相应审理履行索债义务。也就是说,额济纳旗因为喀尔喀旗的决定而负有从本旗债务人索债的义务,也有对不确定事实部分进行审断的权力。喀尔喀旗和额济纳旗对于各自所属债务人具有管辖权的同时,负有协助对方执行决定的义务。

(六)由官方执行索债从而实现债权。

不论喀尔喀旗还是额济纳旗,都在完成代替债权人实施索要债务的官方义务。在契约无法发挥实际约束作用或债不能履行时,国家即予以干预和调整,维持契约秩序,稳定日常法律生活。

可见,额济纳土尔扈特人的债法接受了契约精神,从传统无契约向有契约发展,债主地位从弱势地位转到了优势地位,甚至官方为了解决纠纷替债主执行索债,只要有契约凭据能够证明债权债务法律关系的存在,官方定将予以干涉和解决,从而稳定日常生活秩序。

三、额济纳土尔扈特蒙古社会债务司法实践体现的边疆治理内地法化

清代国家治理中既有仁慈的一面,如,“违禁取利”,抑制高利贷,把合法的利息禁止月三厘,并且规定利息总额不能超过所借的本额。同时,国家在人民面前还会摆出严肃的一面,如,违反国家关于结婚程序、继承规则、土地买卖等规定,是要用笞杖刑的。①参见〔美〕黄宗智著:《清代以来民事法律的表达与实践:历史、理论与现实》卷1,法律出版社,重版代序,2014年。

额济纳土尔扈特人的日常法律生活是在清代国家法治理背景下实际运行的。额济纳旗札萨克衙门启动国家司法权力解决契约纠纷的司法实践,不仅体现了国家法在游牧社会的表达内容,更体现了司法实践的实际运作情况,即,没有发生纠纷之时,很多契约、债的发生组成了土尔扈特人正常的日常法律生活,而在债不能履行而发生纠纷之时,日常生活秩序就被打乱,旗衙门就会在债权人起诉时启动国家司法机器,通过审判和执行判决来实现债权人的债权,恢复人们的日常法律生活。显然,民事法律制度在正常运行状态下是不被国家关注的,只有发生非正常情况时,旗衙门作为国家权力的基层代表,就会通过司法权力的运行,救济当事人权利,实现统治目的。

可以说,在边疆蒙古社会民间契约的订立以及外札萨克衙门解决债务纠纷过程中,清政府针对蒙古地区实行盟旗制度、适用《蒙古律例》处理各类案件的官方表达,却在具体司法实践中展现出了另一种景象,尤其是分析债法实践之后发现,随着经济社会发展、人口流动以及清政府允许商贾进入蒙古游牧社会进行贸易,包括债在内的民事法律制度日趋内地化,契约精神在蒙古地区普及并适用于司法审判。

清政府从国家政权层面表达的包括蒙古地区在内的边疆地区的司法体系原本是平行于内地州县区域的另一司法体系,二者相辅相成,构成了清代的国家治理体系。然而,法律制度的具体运行表明,边疆地区的法律及其实践日渐与内地法趋同,最后推动了清代中央政权对边疆地区治理的整合和深入。