不同垄作方式和种植密度对丹参产量与主要成分含量的影响

段英姿 陈桂平 姜 峰 王晓英 张胜珍 马艳芝 沈玉龙

(唐山师范学院生命科学系,河北 唐山 063000)

丹参(SalviamiltiorrhizaBunge.)以根和根茎入药,具有活血祛瘀、通经止痛、清心除烦、凉血消痈的功效[1],主要含有丹参酮类、酚酸类等活性成分[2]。近年来研究发现丹参茎叶中富含大量酚酸类、黄酮类等活性成分,具有与根相似的药理活性,如活血化瘀、抗肿瘤、抗氧化、抗炎等[3-4],因此丹参根及地上部的综合开发利用日益得到重视。产量的提高是丹参综合开发利用的基础,合理垄作和密植是提高产量的关键措施。陈英立等[5]提出了丹参小畦垄作高产栽培技术,单成钢等[6]和韩守萍等[7]研究发现垄作利于丹参根系养分的积累,其产量高于平作。目前生产上越来越多地区采用垄作模式种植。种植密度对丹参产量的影响已有不少报道,前人研究发现丹参单株根重随密度增大而降低,亩产随密度增大先升高后降低[8-10]。丹参根与地上部活性成分含量及药理的研究是丹参综合开发利用的关键,前人已开展了影响生长的不同因素[11-13]、干燥加工方法[14]、种植密度[15-16]等对丹参有效成分含量影响,以及不同部位活性成分含量[17-19]、药用机理[20-22]、茎叶原药材加工[23]等研究。但有关垄作和密度合理配置对丹参不同部位活性成分含量及成分积累的影响鲜有报道。鉴于此,本研究以紫花丹参为试验材料,采用小垄单行和大垄双行两种常用垄作方式、三种种植密度,研究不同生长时期丹参根与地上部产量、主要活性成分含量及成分积累的动态变化,旨在为丹参合理种植及地下和地上部综合开发利用提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

试验材料为当地种植紫花丹参,由河北禾盛源生态农业科技开发有限公司提供。试验基地位于河北省唐山市丰润区王官营镇(39°90′N,118°27′E)。

试验分析用标准物质丹参酮ⅡA、隐丹参酮、丹参酮Ⅰ、丹酚酸B、芦丁、没食子酸等购于上海源叶生物科技有限公司。化学试剂乙腈(色谱纯)、甲醇(色谱纯)、福林酚、无水乙醇、Al(NO3)3、NaNO2、NaOH 等购于河北艾锦科技有限公司。

1.2 试验设计与实施

于2020 年8 月育苗,2021 年4 月25 日移栽。选取生长良好,长势一致的丹参种苗。移栽时采用小垄单行和大垄双行两种垄作方式,为适宜机械采挖,小垄垄底宽40~50 cm,垄面中心间距为50 cm,移栽定植时株距分别为15 cm(13.3万株·hm-2)、20 cm(10万株·hm-2)、25 cm(8万株·hm-2),编号分别为H1、H2、H3。大垄双行的垄面宽50~60 cm,垄底宽90~100 cm,垄面双行间距为25 cm,移栽定植时株距分别为15 cm(13.3万株·hm-2)、20 cm(10万株·hm-2)、25 cm(8万株·hm-2),编号分别为H4、H5、H6。随机区组设计,每个处理3个重复,共18个小区,小区面积15 m2(1 m×15 m)。在生长期内,动态取样日期分别为5月30日、7月5日、9月7日、10月14日、11月1日、11月19日(根的收获期)。每次取样1~1.25 m2,保证每个处理不少于10株,根、茎、叶分离烘干备用。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 单株重与产量的测定 每个处理测10 株丹参根、地上部干重,取平均值;取1 m2称重,推算每公顷产量。

1.3.2 主要活性成分含量的测定 丹参根、茎、叶分别用粉碎机粉碎,过80目筛,分别保存,备用。

总丹参酮的提取及含量测定参照徐艳等[24]的方法并优化,以丹参酮ⅡA为对照。总丹参酮提取中采用固液比1∶40,乙醇浓度为70%,50 ℃下超声提取40 min。总黄酮提取及含量的测定参照季青霞等[25]的方法并优化,以芦丁为对照。总黄酮提取中采用固液比1∶50,乙醇浓度为40%,60 ℃下超声提取50 min。总酚酸的提取及含量的测定参照凌永梅等[26]的方法并优化,以没食子酸为对照。总酚酸提取中采用固液比1∶20,乙醇浓度为60%,50 ℃下超声提取40 min,含量测定中显色时间为40 min。

参照《中华人民共和国药典 2020 年版 四部》[27]中的高效液相色谱法(通则0512)测定收获期丹参根的丹参酮ⅡA、丹参酮Ⅰ、隐丹参酮和丹酚酸B 含量。溶液的制备、色谱条件、测定法参照《中华人民共和国药典 2020年版 一部》[1]进行。

1.4 数据处理

采用Microsoft Excel 2016 进行数据统计分析,SPSS 19软件进行方差分析和多重比较。

2 结果与分析

2.1 垄作方式和种植密度对不同生长时期单株干重和产量的影响

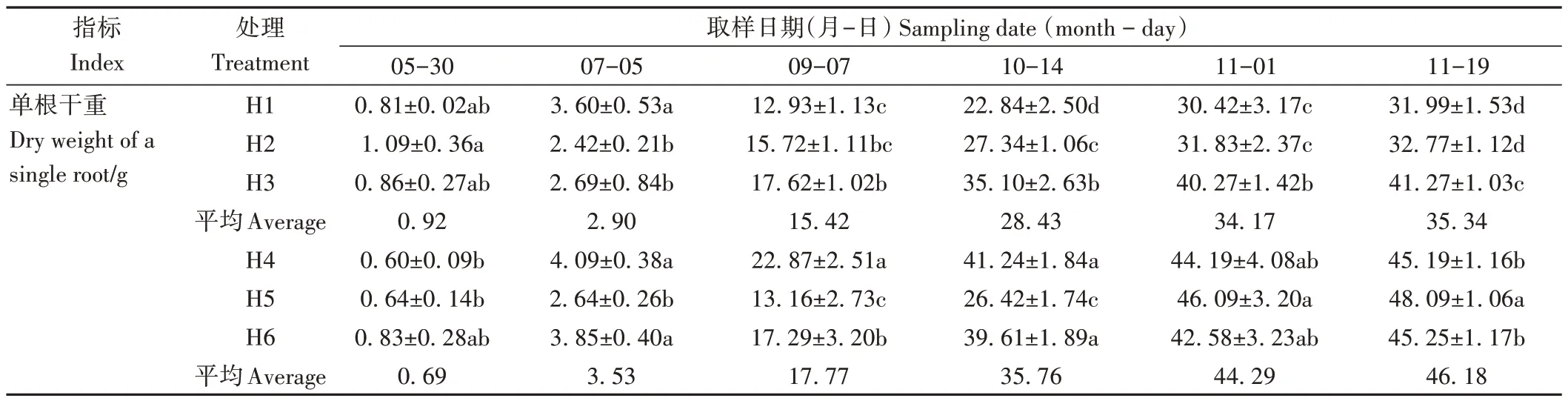

2.1.1 对单根干重和产量的影响 由表1可知,除5月30 日外,大垄双行丹参的平均单根干重和产量均高于小垄单行,随着丹参生长进程的推移,大垄双行和小垄单行间的差异逐渐增大。

表1 不同栽培方式和生长时期单株干重和产量的变化Table 1 Changes of dry weight and yield per plant under different cultivation methods and growth periods

比较两种垄作、三种密度的单根干重和产量可知,两种垄作丹参单根干重和产量均在收获期(11月19日)达到最高,小垄单行的单根干重表现为H3>H2>H1,产量表现为H1>H3>H2;大垄双行的单根干重表现为H5>H6>H4,产量表现为H4>H5>H6。综上,6 个处理中单根干重的最佳处理为H5(48.09 g),产量的最佳处理为H4(5 986.69 kg·hm-2)。

2.1.2 对地上部单株干重和产量的影响 由于10 月上旬至中旬地上部开始枯萎,取样至11 月初进行地上部单株干重和产量的测定。结果表明(表1),不同生长时期大垄双行的平均地上部单株干重和产量均高于小垄单行,且随丹参生长进程的推移均呈先升高后降低的趋势。

比较两种垄作、三种密度的地上部单株干重和产量可知,地上部单株干重最高的时期和处理:小垄单行为9 月7 日的H3,大垄双行为10 月14 日的H4,其中H4>H3;地上部产量中,两种垄作中产量最高的时期均为10月14日,最高的处理:小垄单行为H1,大垄双行为H4,其中H4>H1。综上,6个处理中地上部单株干重和产量最佳处理均为H4,分别为50.34 g、6 712.75 kg·hm-2,在10月14日最高。

2.2 垄作方式和种植密度对不同生长时期丹参主要活性成分含量的影响

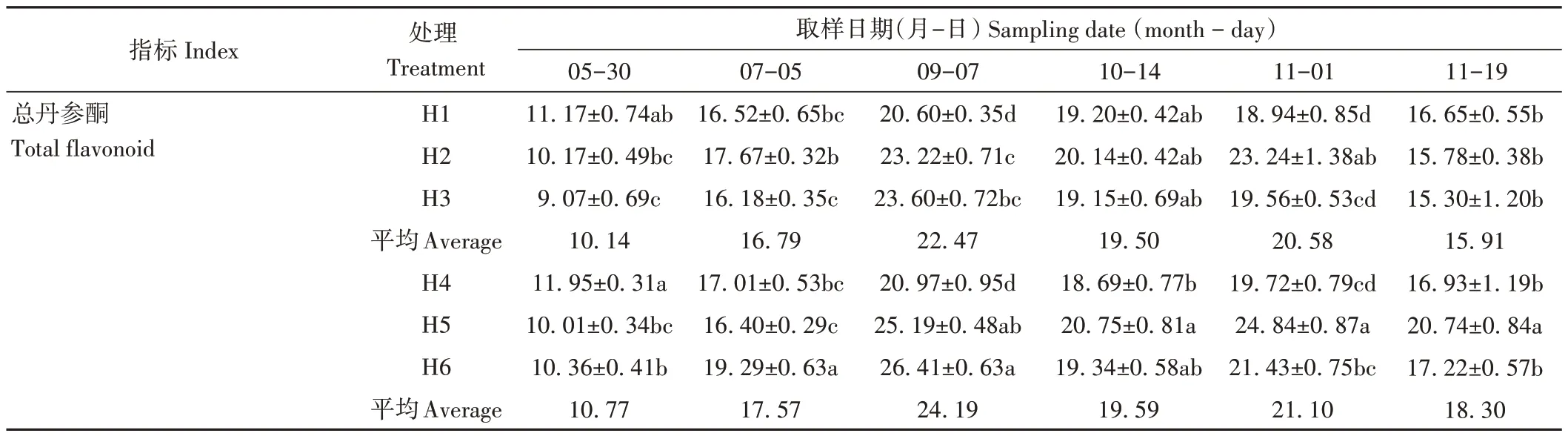

2.2.1 丹参根主要活性成分含量的变化 由表2 可知,不同生长时期大垄双行的平均总丹参酮、总黄酮(除7月5日和11月1日外)、总酚酸(除5月30日和10月14 日外)、三种成分(总丹参酮+总黄酮+总酚酸)总含量(除7月5日外)均高于小垄单行。

表2 不同栽培方式和生长时期根中主要活性成分含量的变化Table 2 Changes of main active component in roots under different cultivation methods and growth periods /(mg·g-1)

比较两种垄作根中活性成分平均含量的积累趋势可知,随着丹参生长进程的推移,两种垄作的总丹参酮含量呈“升-降-升-降”变化趋势,两种垄作的总酚酸、三种成分总含量及小垄单行的总黄酮含量均呈“升-降-升”的变化趋势,大垄双行的总黄酮含量呈“降-升-降-升”的变化趋势。

比较两种垄作、三种密度的根中活性成分含量可知,总丹参酮中,两种垄作中含量最高的时期均为9 月7 日,最高的处理:小垄单行为H3,大垄双行为H6,其中H6(26.41 mg·g-1)>H3。总黄酮中,两种垄作中含量最高的时期均为9 月7 日,最高的处理:小垄单行为H3,大垄双行为H4,其中H4(224.42 mg·g-1)>H3。总酚酸中,两种垄作中含量最高时期和处理:小垄单行为10 月14 日的H3,大垄双行为9 月7 日的H6,其中H6(50.46 mg·g-1)>H3。三种活性成分总含量中,两种垄作中含量最高的时期均为9 月7 日,最高的处理:小垄单行为H3,大垄双行为H4,其中H4(295.40 mg·g-1)>H3。综上,6 个处理的根中活性成分含量的最佳处理为H4,在9月7日最高。

2.2.2 丹参地上部主要活性成分含量的变化

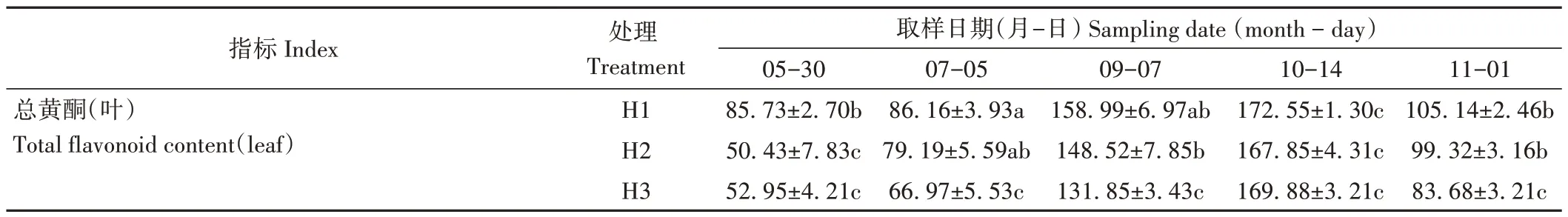

2.2.2.1 叶中活性成分含量的变化 由表3 可知,除5 月30 日和10 月14 日外,小垄单行的平均总黄酮和(总黄酮+总酚酸)总含量高于大垄双行。除9月7日和11月1日外,大垄双行的平均总酚酸含量高于小垄单行。

表3 不同栽培方式和生长时期地上部主要活性成分含量的变化Table 3 Changes of main active components in aboveground parts under different cultivation methods and growth periods /(mg·g-1)

比较两种垄作叶中活性成分平均含量的积累趋势可知,随着丹参生长进程的推移,小垄单行的总黄酮和总酚酸含量、(总黄酮+总酚酸)总含量均呈先升高后降低的变化趋势,大垄双行均呈“降-升-降”的变化趋势。

比较两种垄作、三种密度的叶中活性成分含量可知,总黄酮和(总黄酮+总酚酸)中,两种垄作中含量最高的时期均为10 月14 日,最高的处理:小垄单行为H1,大垄双行为H4,其中H4(197.34、238.42 mg·g-1)>H1;总酚酸中,含量最高的时期和处理:小垄单行为9 月7 日的H1,大垄双行为10 月14 日的H6,其中H1(44.88 mg·g-1)>H6。综上,叶中活性成分含量的最佳处理为H4,在10月14日最高。

2.2.2.2 茎中活性成分含量的变化 由表3 可知,除9月7日和10月14日外,小垄单行的平均总黄酮和(总黄酮+总酚酸)总含量高于大垄双行;除9月7日和11月1日外,大垄双行的平均总酚酸含量高于小垄单行。

比较两种垄作茎中活性成分平均含量的积累趋势可知,随着丹参生长进程的推移,小垄单行和大垄双行的总黄酮、总酚酸及两种活性成分总含量均呈“降-升-降”的变化趋势。

比较两种垄作、三种密度的茎中活性成分含量可知,总黄酮中,含量最高的时期和处理:小垄单行为9 月7 日的H3,大垄双行为10 月14 日的H6,其中H6(111.01 mg·g-1)>H3;总酚酸中,两种垄作中含量最高的时期均为5月30日,最高的处理:小垄单行为H3,大垄双行为H4,其中H4(13.89 mg·g-1)>H3;两种活性成分的总含量中,含量最高的时期和处理:小垄单行为9 月7 日的H3,大垄双行为10 月14 日的H6,其中H6(122.43 mg·g-1)>H3。综上,茎中活性成分含量的最佳处理为H6,在10月14日最高。

2.2.3 不同部位总黄酮和总酚酸含量比较 地上部未检测到与根相同成分的丹参酮类成分,因此仅测定地上部总黄酮和总酚酸含量。总黄酮、总酚酸平均含量均表现为根>叶>茎。

由以上分析可知,不同部位总黄酮和总酚酸达到最高含量的时期和处理不同。根中总黄酮和总酚酸的最高含量均在9 月7 日;叶中总黄酮的最高含量在10月14日,总酚酸的最高含量在9 月7 日;茎中总黄酮的最高含量在10 月14 日,总酚酸的最高含量在5 月30日;叶和茎中的(总黄酮和总酚酸)最高总含量均在10月14 日;根和叶中(总黄酮+总酚酸)总含量最高的处理均为H4,茎的最高处理为H6。综上,根与地上部的活性成分达到最高含量的时期不同,最佳处理均属大垄双行。

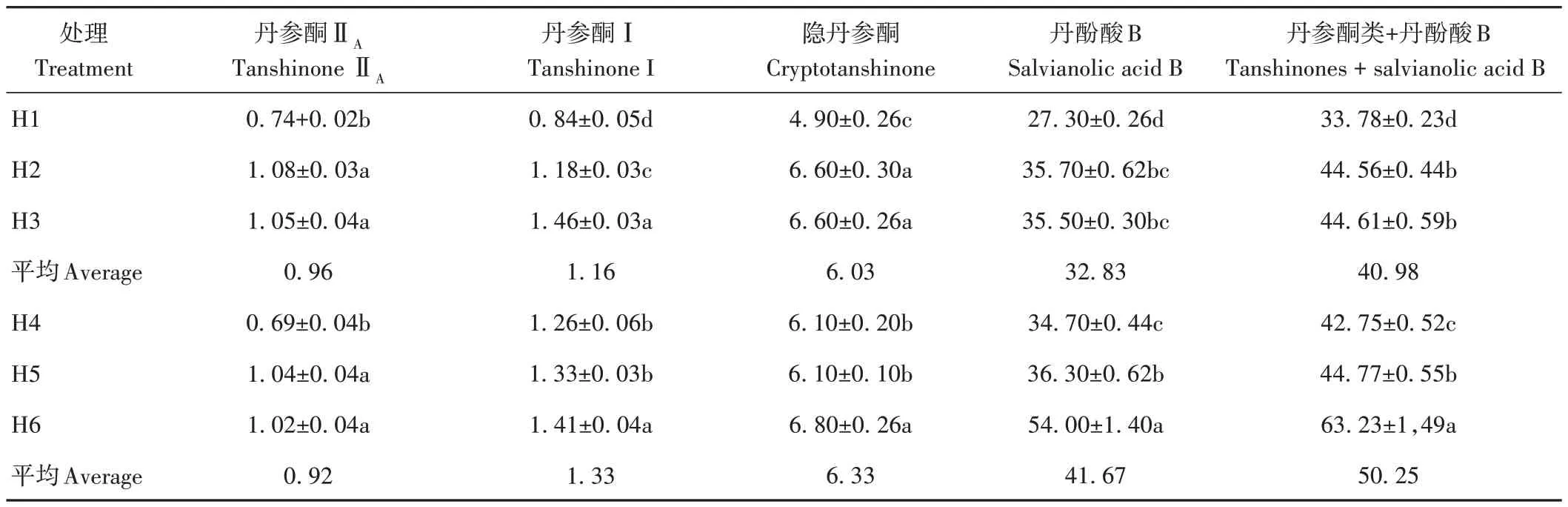

2.2.4 垄作方式和种植密度对丹参酮类和丹酚酸B含量的影响 由表4 可知,丹参酮I、隐丹参酮、丹酚酸B 的平均含量均表现为大垄双行高于小垄单行,丹参酮ⅡA的平均含量则表现为小垄单行高于大垄双行。

表4 不同栽培方式丹参酮类和丹酚酸B含量的变化Table 4 Changes of tanshinones and salvianolic acid B contents in different cultivation methods /(mg·g-1)

比较收获期两种垄作、三种密度的根中活性成分含量可知,丹参酮ⅡA含量最高的是H2(1.08 mg·g-1),丹参酮I 含量最高的是H3(1.46 mg·g-1),隐丹参酮含量最高的是H6(6.80 mg·g-1),丹酚酸B 含量最高的是H6(54.00 mg·g-1),四种成分的总含量最高的是H6(63.23 mg·g-1)。综上,活性成分含量最佳的处理为H6。

3 讨论

3.1 垄作形式对单株干重、产量及主要活性成分含量的影响

从丹参单株干重、产量及主要活性成分的含量来看,大垄双行栽培方式优于小垄单行。本研究试验基地属于低山地区的耕地,结果表明,各时期丹参根的单株干重、产量、总丹参酮、总黄酮、总酚酸平均含量整体均表现为大垄双行高于小垄单行。收获期根的丹参酮Ⅰ、隐丹参酮及丹酚酸B 平均含量同样表现为大垄双行高于小垄单行,仅丹参酮ⅡA平均含量表现为小垄单行高于大垄双行,可见在低山地区大垄双行种植优于小垄单行。单成钢等[6]比较分析了平原和山区地块的最佳种植方式,认为平原地块以小垄单行最佳,山区地块以大垄双行最佳,但两种地块均适合大垄双行的种植模式。垄作可以改进土壤耕层结构,利于土壤通气透水,具有抗旱、防涝、聚土、增产等优点[6]。本研究中两种垄作形式的种植密度相同,垄宽和行距不同,各指标的最佳处理均为大垄双行,可见在低山地区宽垄配合合适的株行距,更能发挥垄作优势。

3.2 种植密度对单株干重、产量及主要活性成分含量的影响

本研究发现,单株干重、产量及主要活性成分含量随种植密度变化呈一定规律性变化,且两种垄作间变化趋势不一致。如收获期,随种植密度增大,小垄单行的单根干重呈下降趋势,产量呈先降低后升高趋势,大垄双行的单根干重呈先升高后降低趋势,产量呈升高趋势。有文献研究3种[9,28]、4种[10]、5种[8]不同密度对丹参的影响,均发现随着种植密度增大,单根干重呈下降趋势,产量呈先升高后降低趋势,其中单根干重的变化趋势与本研究小垄单行的结果一致,与大垄双行的结果不同,产量的变化趋势也不同。随种植密度增大,小垄单行和大垄双行的丹参酮ⅡA含量均呈先升高后降低的趋势,丹参酮Ⅰ、隐丹参酮含量均呈下降趋势;丹酚酸B 含量表现为小垄单行呈先升高后降低趋势,大垄双行呈下降趋势。大垄双行和小垄双行的变化趋势均与张晓阳[29]的研究结果有所差异。可见单根干重、产量及活性成分含量随种植密度变化呈现的变化趋势并不稳定,因垄作形式、密度大小、种植品种及种植地区不同而变化。

不同指标的最佳种植密度不同,如收获期以单根干重为参照,小垄单行适合低密度(8万株·hm-2)种植,大垄双行适合中密度(10万株·hm-2)种植;以根的产量为参照,小垄单行和大垄双行均适合高密度(13.3 万株·hm-2)种植;以丹参酮类和丹酚酸B含量为参照,小垄单行和大垄双行均适合低密度(8万株·hm-2)种植。可见,参照不同,最适种植密度也不同,还需对栽培模式开展进一步研究以实现生产中的高产和高活性成分含量。

影响丹参产量及活性成分含量的因素很多,除了垄作方式、种植密度这些关键因素外,还有种植地区、品种、光照、温度、风、土壤、施肥、生长时期等因素,合理密植可形成良好的密植效应。生长期内某一因素如温度变化可能会改变某一时期的密植效应,进而影响植株生长,造成产量和活性成分含量变化趋势的多样性。为充分开发利用丹参,在特定地区种植特定品种,除探索其适宜的垄作形式和种植密度外,还要做好田间管理,形成和保持良好的密植效应,以提高丹参产量和活性成分含量。

3.3 不同部位活性成分含量的比较

本研究发现,丹参地上部总黄酮和总酚酸含量较高。最终采收时,叶中总黄酮最高含量为同时期根最高含量的82.69%,总酚酸为同时期根最高含量的63.74%;茎中总黄酮最高含量为同时期根最高含量的58.00%,总酚酸含量较低,为同时期根最高含量的17.86%。因此可以对丹参地上部开发利用。总黄酮、总酚酸含量均表现为根>叶>茎。根、茎、叶中的总黄酮含量均高于总酚酸。李欣等[30]研究发现丹参总黄酮和总酚酸含量均表现为叶>根>茎。杭亮等[31]研究发现总黄酮含量表现为根>叶>茎,总酚酸含量表现为叶>根>茎。与本研究结果有所差异,可能是由种植地区和丹参品种不同所致。

4 结论

综合产量和活性成分研究结果,丹参根的单株重、产量、主要活性成分含量均表现为大垄双行优于小垄单行;丹参宜采用大垄双行、密度为H4(15 cm×25 cm,13.3 万株·hm-2)种植。根在霜降后11 月采收最佳,地上部最佳利用期在10 月上旬至中旬。丹参地上部产量较高,含有较高活性成分,为节约资源,实现经济与生态的和谐,可以大力研发利用。因根的采收期与地上部最佳利用期不一致,还需开展进一步研究,以实现根及地上部资源开发利用的最大化,推动丹参资源的综合循环利用和产业经济发展。