“风吹沙度满城黄”里的沙尘天气

王元红

读诏书

作者:王安石(宋代)

去秋东出汴河梁,已见中州旱势强。

日射地穿千里赤,风吹沙度满城黄。

近闻急诏收群策,颇说新年又亢阳。

贱术纵工难自献,心忧天下独君王。

宋仁宗庆历七年(1047年),满怀济民之志的王安石放弃了入馆阁的升迁机会,主动远赴地处“幽僻之滨”的鄞县(今浙江宁波鄞州区)任知县。在离开东京(今河南开封)时,他写下了这首《读诏书》。

王安石在诗中首先介绍了当时的天气情况:从前一年秋天开始,中原地区即已遭遇比较严重的旱情。烈日炙烤下,地面气温迅速升高,千里大地变得十分炽热。由于缺少降水,黄沙被大风卷起,漫天飞舞,整个都城都笼罩于黄沙中。王安石接着写道:遇到这样的天气,大家都很着急。最近听说紧急诏令收集了众人的应对之策,并且还有人说这样的高温干旱天气可能在新的一年再次出现;然而,纵使自己再着急,囿于才能有限,也难以献出良策,只能在内心忧虑着天下的局势,并且希望能尽己所能为君王分忧。

这首诗通过对旱灾景象的描绘和对政治现实的反思,表达了王安石的忧国忧民之情。其中,“风吹沙度满城黄”寥寥七个字便生动描绘出一幅沙尘天的景象,令人如临其境。

黄尘蔽天 自古有之

沙尘天气,自古就有。在我国最早的诗歌总集《诗经》里就有“终风且霾”的语句;在《竹书纪年》中,有中国最早的关于沙尘暴活动的文字记录:帝辛五年(公元前1071年),雨土于亳。唐史中也有关于沙尘天气的记载。北宋时期,沙尘多由西北风带来,不仅出现在京师,其他地方也时有发生,甚至连远在江南的浙江,每年春天也会出现扬沙天气,当地人称之为“黄沙落”。从宋太宗端拱二年(989年)到北宋末年,东京城一带发生的有记载的沙尘暴多达13次。比如,端拱二年,“京师暴风其东北,尘沙日壹日,人不相辨”;淳化三年(992年)六月,“黑风自西北起,天地晦暝”。再比如,宋真宗景德四年(1007年)“三月甲寅夕,京师大风,黄尘蔽天,自大名历京畿,害桑稼,唐州尤甚”;宋神宗熙宁四年(1071年)九月,“京师大风霾”……

对于沙尘天气,不仅有王安石诗作为证,司马光在《都门路》一诗中也曾写过:“红尘昼夜飞,车马古今迹。独怜道傍柳,惨澹少颜色。”从这首诗可知,沙尘天气对环境和人们的生活都产生了不小的影响。因为沙尘不分昼夜肆虐,京中天昏地暗,路上的车辆和行人非常稀少,道路两旁的柳树也在沙尘的摧残下失去了往日娇嫩的颜色。

由于古时的科学技术水平很不发达,人们对自然界的认知有限,古人对各种自然现象—特别是天灾抱有迷信的想法。面对沙尘天气,他们虽然很着急,却束手无策,既不能预报,也不能预警,更谈不上有效防治,甚至连沙尘天气形成的机理都不清楚。人们只能将一切归咎为上天对人间有所不满,在以可怕的方式惩罚人类。

那么,究竟什么是沙尘天气?它是如何发生的?又是怎样分类的?

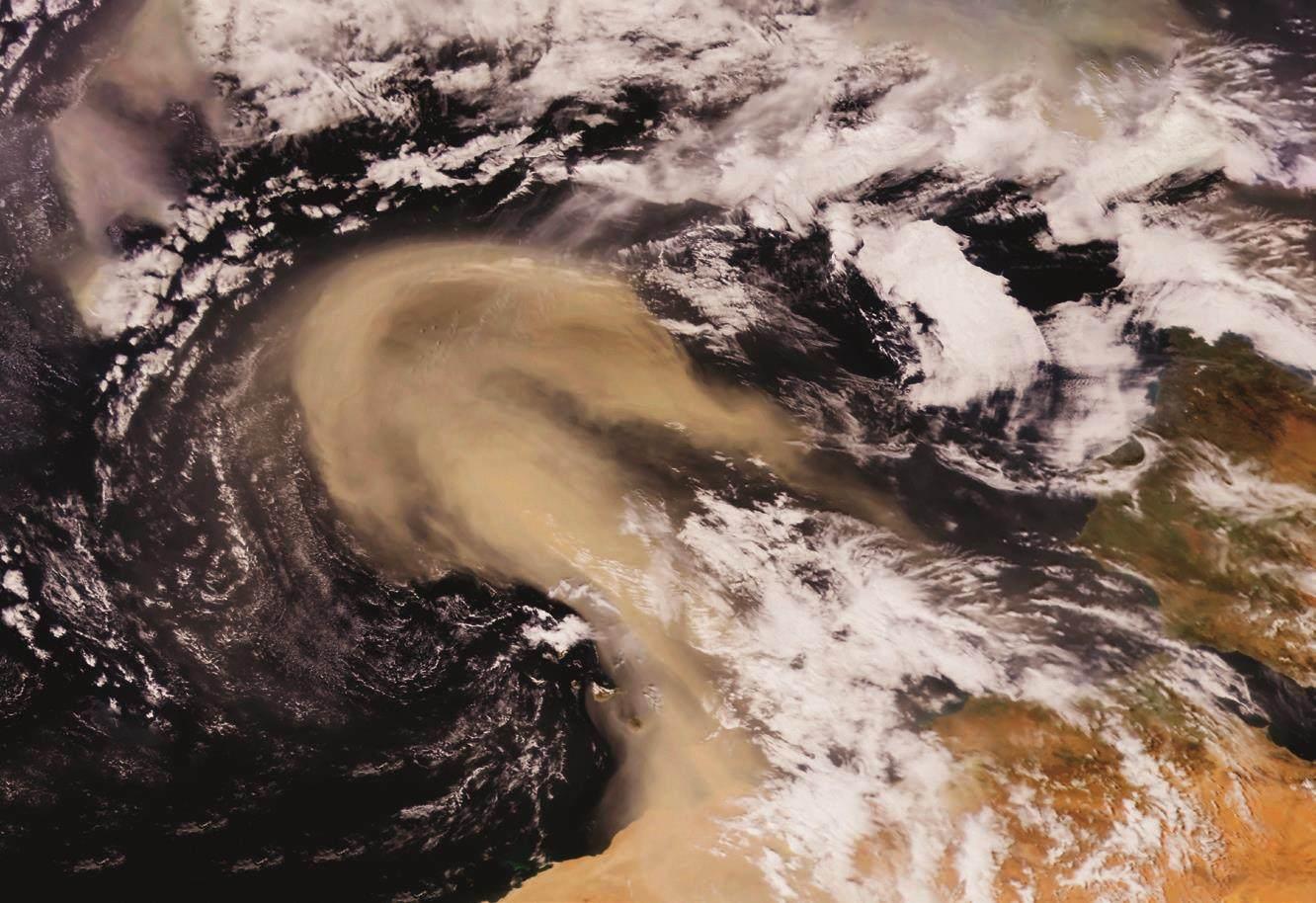

沙起荒漠 三路来袭

沙尘天气是指强风从地面卷起大量尘沙,使空气混浊,水平能见度明显下降的一种天气现象。在气象学上,按照影响由轻到重,沙尘天气可分为浮尘、扬沙、沙尘暴、强沙尘暴和特强沙尘暴共五类。

浮尘指在无风或者平均风速不超过3米每秒时,尘沙浮游在空中,大气水平能见度小于10千米。

扬沙指风将地面尘沙吹起,使空气相当混浊,大气水平能见度在1~10千米。

沙尘暴指风力比较强,风将地面的尘沙吹到空中,使空气显得很混浊,大气水平能见度小于1千米。

强沙尘暴指风力更强,大风将地面尘沙吹起,使空气非常混浊,大气水平能见度小于500米。

特强沙尘暴指风力极强,狂风将地面尘沙吹起,使空气特别混浊,大气水平能见度小于50米。特强沙尘暴也被称为“黑风暴”,其瞬时风速达到或超过25米每秒(相当于10级风力),大风扬起的沙子会形成一堵沙墙,所过之处,大气水平能见度几乎为零。

沙尘天气主要发生在冬春季节,此时,干旱区和半干旱区降水稀少,地表土层极其干燥松散,抗风蚀能力很弱,每当有大风刮过时,就会有大量沙尘被卷入空中,形成沙尘天气。

气象资料分析表明,我国三分之二的沙尘天气起源于蒙古国南部地区,并在途经我国北方时得到沙尘物质的补充,从而加强。发生在中亚(哈萨克斯坦等地)的沙尘天气,不可能影响我国西北地区东部乃至华北地区。新疆南部的塔克拉玛干沙漠是我国境内的沙尘天气高发区,但一般不会影响到西北地区东部和华北地区。

沙尘天气在我国的行进路径可分为西北路径、偏西路径和偏北路径三种。其中,西北路径又分为两条线路:第一条线路的沙尘天气一般起源于蒙古高原中西部或我国内蒙古西部的阿拉善高原,主要影响我国西北、华北地区;第二条线路的沙尘天气起源于蒙古国南部或我国内蒙古中西部,主要影响我国西北地区东部、华北北部、东北大部。偏西路径的沙尘天气起源于蒙古国西南部或南部的戈壁地区、我国内蒙古西部的沙漠地區,主要影响我国西北、华北地区。偏北路径的沙尘天气一般起源于蒙古国乌兰巴托以南的广大地区,主要影响我国西北地区东部、华北大部和东北南部。

按照年际分布,3—5月是全年中我国沙尘天气最多、出现最频繁的时期。此时,地面植被尚未完全恢复,加之冻土解冻、降水不足、大风较多,很容易形成沙尘天气。

沙尘天气带来的危害很多。悬浮或飘散在大气之中的沙尘不仅会影响人们的健康,而且会影响人们的出行。大气中的总悬浮颗粒(TSP)对人体的呼吸系统和心脏病患者危害极大。这种颗粒经过呼吸作用进入呼吸道,尤其是直径在0.5~5微米的颗粒可进入支气管、细支气管,最后沉降于肺泡,从而对肺组织产生强烈的刺激作用,引起呼吸道疾病;另外,颗粒物表面还吸附着多种有害物质,如细菌、病毒和有害化学成分,这些成分通过肺组织进入血液循环系统,可诱发呼吸道疾病,导致多种慢性病,甚至癌症。沙尘天气还可能诱发过敏性疾病、流行病及传染病等多种疾病。

沙暴尘暴 不可小觑

相比浮尘和扬沙,沙尘暴的危害更大。

由于独特的地理环境,我国的沙尘暴主要发生在北方地区,其中南疆盆地、青海西南部、西藏西部及内蒙古中西部和甘肃中北部是沙尘暴的多发区,年沙尘暴日数在10天以上,南疆盆地和内蒙古西部部分地区的年沙尘暴日数超过20天;准噶尔盆地、河西走廊、内蒙古北部部分地区的年沙尘暴日数为3~10天;西北的东南部、华北的中南部和东部、黄淮、东北的中西部及新疆、青海、四川、湖北等省(区)的部分地区,年沙尘暴日数在3天以下。

需要说明的是,沙尘暴是沙暴和尘暴的总称。其中,沙暴是指大风把大量的沙粒吹入近地层所形成的挟沙风暴;尘暴则是大风把大量尘埃及其他细粒物质卷入高空所形成的风暴。

强风是沙尘暴产生的动力,沙粒和尘源是引发沙尘暴的物质基础,不稳定的热力条件有利于风力加大、强对流发展,从而夹带更多的沙尘,并将它们卷扬得更高。因此,强风、强热力不稳定和沙尘源是沙尘暴形成的三个重要条件。

人为过度放牧,滥伐森林植被,工矿交通建设,尤其是人为过度垦荒破坏地面植被,扰动地面结构,致使土地大面积沙漠化,直接加速了沙尘暴的形成和发育。

如今,人们已经基本能够准确预测沙尘天气的发生,但如何较好地防范和应对沙尘天气,依然是一道难题。植树造林,种草,增加植被,特别是在沙尘天气的策源地防风固沙,改善生态环境,能有效降低沙尘天气的影响。

近些年,由于全球气候变化使得风速减小、大风天减少,加上植树造林、防风固沙等举措,我国的沙尘天气已呈减少趋势,其中,沙尘暴的发生频率明显降低。统计数据显示,近几十年来,我国北方沙尘暴日数减少幅度尤其显著,平均每10年減少0.9天。2001年后,我国北方每年沙尘暴日数不足2天;2011年后,该日数则降至1天以下。

虽然沙尘暴发生次数在减少,但并不代表沙尘暴不会出现,只要沙源地仍然存在,遇上强风,天上依然可能“下土”。

【责任编辑】赵 菲