新时代信息技术赋能高校思想政治教育研究回顾与展望

王明春,彭静

摘要:深化信息技术赋能思想政治教育研究,需要分析已有科研文献的研究热点和发展趋势。通过CiteSpace软件对中国知网收录的关于信息技术赋能思想政治教育研究的文献进行统计分析发现:2013—2022年相关研究的文献数量呈现稳步上升态势,研究者和研究机构的研究主要集中在思想政治教育、高校、信息化和大数据等方面,研究经历了初步探索、快速发展和创新发展三个阶段,未来研究须在适应新时代发展、拓展赋能研究范围、实践融入路径探索、打造学术共同体和加强多学科间融合等方面做出努力。

关键词:思想政治教育;信息技术;信息化

中图分类号:G641 文献标识码:A文章编号:1673-1573(2024)01-0068-08

党的十九大报告中指出,“经过长期努力,中国特色社会主义进入了新时代,这是我国发展新的历史方位。”[1]党的二十大报告中强调,“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,开辟发展新领域新赛道,不断塑造发展新动能新优势。”[2]习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,“要运用新媒体新技术使工作活起来,推动思想政治工作传统优势同信息技术高度融合,增强时代感和吸引力。”[3]高校是我国培养人才的重要阵地,也是教育、科技和人才三大功能齐备的科教兴国战略实施的重要载体。高校思想政治教育作为我国教育的重要内容,利用信息技术赋能高校思想政治教育,促成信息技术与高校思想政治教育深入融合是近年来高校思想政治教育创新发展的一大趋势,也是理论研究的重大议题。信息技术的发展使得科学研究发生新变化,研究者需在海量文献中提取学科发展脉络、把握学科发展方向,并成为推进其理论与实践创新的重要手段之一。笔者首先在中国知网上搜索、选取了2013—2022年针对该课题研究的532篇期刊文献,然后利用CiteSpace软件对其进行统计和分析,整理了信息技术融入高校思想政治教育的高频研究点,并对信息技术与高校思想政治教育深度融合的未来发展进行了分析,以期为进一步做好高校思想政策教育工作提供参考。

一、信息技术赋能高校思想政治教育研究知识图谱分析

(一)数据来源及研究方法

中国知网(CNKI)是一个综合性的学术资源平台,提供了大量的学术期刊、论文、专利等资源,是广大科研人员和学生进行学术研究的重要工具之一。为了最大限度地体现新时代信息技术赋能高校思想政治教育的研究成果,笔者选用CNKI数据库作为数据来源,以“(主题=信息技术or信息化) and(主题=高校思想政治教育)”进行高级检索,时间范围为2013—2022年,为了确保分析的真实性与时效性,检索结果去除了课程介绍、会议介绍、机构介绍等与研究无关的条目,最终获取有效文献532篇。

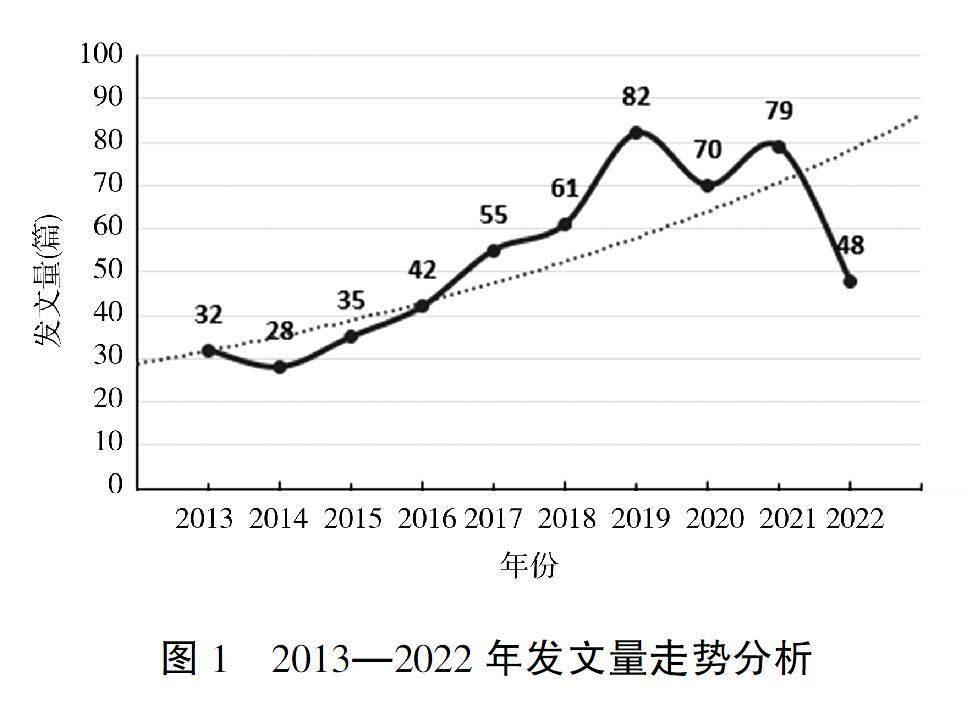

(二)发文量走势分析

图1展示了2013—2022年信息技术融入高校思想政治教育的发文量情况。从图1来看,2013—2022年发文量处于上升态势。其中,2016—2019年相关研究文献的发文量快速上升,到2019年达到最高峰82篇。另外,从每年的发文量来看,超过50篇的年度共有5个,2017年55篇,2018年61篇,2019年82篇,2020年70篇,2021年79篇。这5年发文量占样本总量的65.22%,表明2017—2021年是该研究的“高产”阶段。2014年,教育部办公厅发布《2014年教育信息化工作要点》,2015年国务院发布《促进大数据发展行动纲要》,2016年教育部印发《教育信息化“十三五”规划》,2021年12月,中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》。这些文件的发布为信息技术赋能高校思想政治教育研究注入了新的活力,运用最新信息技术深度融入高校思想政治教育已经成为思想政治教育创新发展的关键所在。

(三)研究者分析

研究者是学科发展的核心推动力量。笔者对文献的作者进行了统计和分析。图2为2013—2022年信息技术赋能高校思想政治教育研究的“作者共现图谱”,客观呈现出作者之间的合作关系。在图2中,每一个圆圈都代表了1位作者所发表论文的数量。姓名字号的大小与作者发表论文的数量成正比,即姓名字号越大表明该作者所发表论文数量越多。同时,圆圈与圆圈间的连线则表示了不同作者的合作关系。从图2来看,只有极少数作者之间进行了相关合作研究,大部分作者是独立研究。

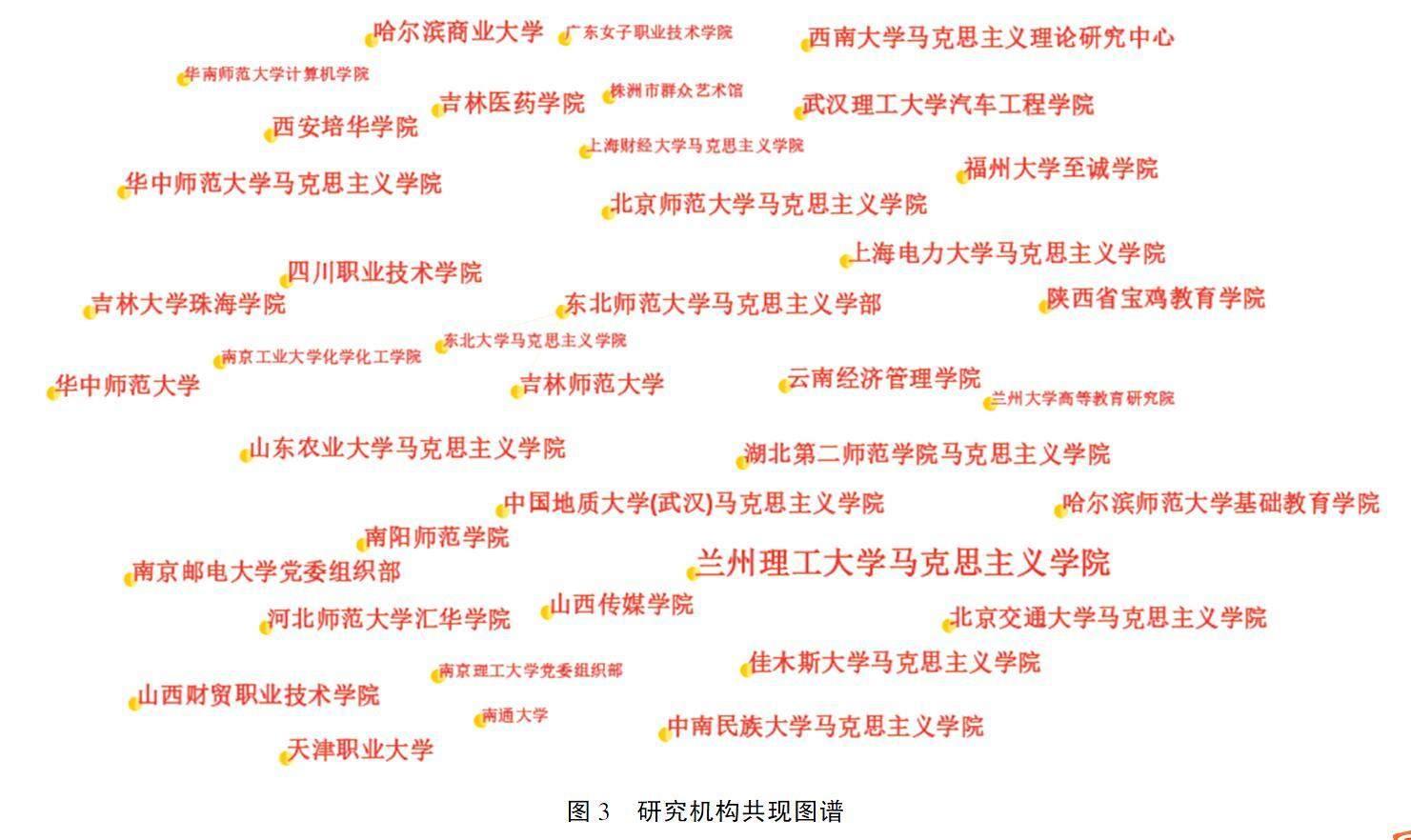

(四)研究机构分析

532篇期刊论文来源于251家研究机构,发文机构分布非常广泛。图3为2013—2022年信息技术赋能高校思想政治教育研究文献的“研究机构共现图谱”,客观呈现了各研究机构之间的合作关系。从图3来看,大部分研究机构之间不存在合作关系,并未形成研究机构群。此外,部分研究机构的发文量只有1篇,表明这些研究机构并没有对该领域进行系统地、可持续地研究。因此,无论是在深度上还是在广度上,信息技术与高校思想政治教育深度融合的研究合作还有很大的研究空间和发展机會。

二、信息技术赋能高校思想政治教育研究的热点与趋势分析

(一)研究热点分析

一般来说,关键词是论文中用于标识和表达研究主题及内容的词汇,它们能够准确地在文献检索中发挥作用。笔者通过对样本论文中出现的关键词数据进行处理和统计,可以总结分析信息技术赋能思想政治教育研究的热点。将样本论文导入CiteSpace可视化软件中,时间跨度为2013—2022年,切片时间为1年,网络节点设定为关键词(keywords),生成了图4的“关键词共现图谱”。在该图谱中共有337个节点,节点之间共有893条连线,网络密度约为0016。关键词的字号大小和菱形图像的大小代表了该关键词出现的频率,菱形图像越大,表示该关键词出现的频率就越高。同时,菱形图像之间的连线代表了不同关键词的相关程度,如果连线较多,说明这些关键词与研究方向的关系越紧密。如图4所示,菱形图像较大的思想政治教育、高校思想政治教育、大数据、信息化、高校、信息技术、大学生以及创新等词是本领域研究的热点关键词。此外,根据CiteSpace软件的统计和计算,笔者还得到各关键词出现的频次和中心度数值,同时利用普莱斯公式,计算出热点关键词的出现频次约为11.01,即该领域研究的热点关键词词频必须超过12,最终得到18个热点关键词,如表1和表2所示。

笔者结合图4、表1和表2对这些热点关键词进行相关整合,可以看出几个研究主题:(1)针对思想政治教育主题,有高校思想政治教育、高校、大学生和大数据等词与之紧密相连,代表思想政治教育主要集中在高校,对象主体是大学生,并且是持续发展的一个研究方向;(2)针对信息化主题,有高校思想政治教育、信息技术、大数据、创新、大数据时代以及信息化时代等词与之紧密相连,说明高校思想政治教育正确把握信息技术带来的机遇和挑战,已成为高校思想政治教育创新的关键点,并随着信息技术的发展成为一个可持续研究的方向;(3)针对创新主题,有大数据、大数据时代、新媒体、思想政治教育、网络、互联网+以及新媒体时代等词与之紧密相连,表示在思想政治教育过程中,要利用新兴的信息技术持续发展创新,推动思想政治教育朝着可持续化方向发展;(4)针对高校主题,有高校思想政治教育、大学生、思想政治理论课以及高校思政教育等词与之紧密相连,表明信息技术在高校思想政治教育中的应用较为普遍,同时将长期在网络化、数字化、智能化等研究方向得到持续深化,如数字化赋能思政教育、智能思政和精准思政等。

(二)研究趋势分析

笔者通过使用CiteSpace软件的突显词搜索功能,发现那些在特定时间段内引用量发生显著增加的关键词。通过分析这些关键词在时间上的频率变化,可以了解该研究领域在各个时间段的热点问题。突显词是指某一时间段内使用次数骤然增多的关键词,可以用来发现某个关键词衰落或兴起的动态表现。图5展示了突显词搜索的结果,黑色线条代表突显词出现热度的时间段,线条越靠后,表明其热度出现的时间段越接近于现在。从内容上看,在2013—2019年,信息技术赋能思想政治教育研究的热点主要集中在有效性、对策、影响、教育信息化、实效性、网络以及创新等内容。而从2020年开始,为了适应新时代的发展,大数据技术、教育创新、信息技术时代等研究内容与思想政治教育的深度融合逐渐成为主要的研究热点,并且业已成为一个持续化的研究方向。

在CiteSpace可视化功能里选择Timeline View功能,将得到关键词共现时间线图谱(见图6)。首先对关键词进行聚类、赋标签,最右边显示的排序即为已标签好的聚类,分别是思想政治教育、高校思想政治教育、高校、高校思政教育、大学生、创新、信息化以及信息技术;其次根据每个节点所属的聚类和发表的时间将各节点分配在对应的位置中,如高校思政教育横线中包括了新媒体时代、大数据时代、高校思政教育和大数据技术等节点。由于同一类的节点按照时间顺序被排在同一水平线上,这展示了该类的历史跨度。通过时间线图谱笔者发现:(1)自2013年以来, 思想政治教育、高校思想政治教育、高校、高校思政教育、大学生、创新、信息化以及信息技术就已经出现,表明这类的第一篇文献已经发表。(2)思想政治教育、高校思想政治教育、高校思政教育、大学生、创新、信息化以及信息技术从2013年延续至2022年,说明近十年处于持续的研究之中,展示了其强大的生命力; 2021年之后,高校聚类的研究热度逐渐趋冷,关注度降低。

通过上述分析, 思想政治教育、高校思想政治教育、高校思政教育、大学生、创新、信息化以及信息技术等研究具有很强的持续性,它们大致划分为以下三个阶段。

第一阶段为2013—2014年的初步探索阶段。由于此阶段网络化、新媒体等信息技术的发展,给社会各个领域带来了革新,思想政治教育领域面临新时代的挑战。在这种环境下,信息技术开始逐渐融入思想政治教育领域,并开启了相关学术研究。符红川认为人类社会已进入了网络时代,思想政治教育者应当充分认识高校网络思想政治教育的新内容,如新载体、新特征等,然后再利用和发挥网络的优势,拓展高校思想政治教育的新课堂。[4]赵殷认为在新媒体广泛应用的今天,大学生获取信息的渠道不断增多,这对高校思想政治教育既是严峻挑战也是难得机遇。通过创新、实践,可以有效找到提升高校思想政治教育的突破口和实现途径。[5]

第二阶段为2015—2017年的快速发展阶段。由于具备前期基础,该阶段的研究范围不断扩大和丰富,出现的关键词也逐渐变多,主要有大数据、大数据时代、互联网+、信息时代、互联网路径、教学改革、信息化能力、创新路径等。这表明针对信息技术已融入高校思想政治教育领域,研究者重点探讨了信息技术在高校思想政治教育领域的价值和实践。在此期间,国家相应地发布一些纲领性文件为教育决策提供及时和准确的指导。2015年,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指明,“把大数据作为基础性战略资源,全面实施促进大数据发展行动,加快推动数据资源共享开放和开发应用,助力产业转型升级和社会治理创新。”[6]这极大地促进了研究者们对信息技术融入思想政治教育的研究,相关文献也呈快速增长的趋势。有学者建议在教育方法上进行创新。赵浚、胡晓红对新兴在线教育模式进行了探讨,认为这种新兴的教育模式无论是在教学设计还是在教学环节上都打破了传统教学模式,凸显了以人为本的教育理念,并且以思想启迪为取向来解决教与学中的具体问题,同时还能通过综合测评,构建实体课堂与网络媒介相结合的反馈测评新模式。[7]还有学者认为应在高校思想政治教育载体上进行创新。刘辉、宇文利认为在互联网+中,APP已经全面嵌入到大学生日常生活和学习之中,并且APP具有很强的交互性和融媒性,这也是传统高校思想政治教育载体所不具备的优越性,因此可以通过对这种APP载体的开发和应用,为高校思想政治教育提供有力支撑。[8]还有学者认为思想政治教育与信息技术的融合拓宽了思想政治教育的研究范畴。田冰认为,在大数据时代,思想政治教育融合大数据的举动既丰富了思想政治教育的教育资源,又发展了思想政治教育的学科体系。同时此举还可进行理论和方法創新,未来应当利用大数据技术优化思想政治教育教与学的环境,进一步促进思想政治教育的发展。[9]

第三阶段为2018—2022年的创新发展阶段。关键词主要有三全育人、新时代、信息化教学、个性化、现代信息技术、大数据技术、网络信息技术、优化提升、深度融合等。学者们集中探讨了思想政治教育如何“与时俱进”,如何把握新时代的契机,如何高质量地推动新兴信息技术融入高校思想政治教育。2017年底,中共中央政治局进行集体学习时,习近平总书记强调指出,“大数据发展日新月异,我们应该审时度势、精心谋划、超前布局、力争主动,深入了解大数据发展现状和趋势及其对经济社会发展的影响,分析我国大数据发展取得的成绩和存在的问题,推动实施国家大数据战略,加快完善数字基础设施,推进数据资源整合和开放共享,保障数据安全,加快建设数字中国,更好服务我国经济社会发展和人民生活改善。”[10]习近平总书记的讲话引发了研究者的持续关注,他们纷纷开始探究新兴信息技术与高校思想政治教育的相通性,以期拓展二者之间的融合实践方式。有学者认为在信息时代应当加强高校思想政治教育能力体系研究。张建红认为随着信息时代的发展,社会生活发生了很多的变化,这种变化已经改变了教育主客体环境,从而对高校思想政治教育能力体系提出了新的要求。[11]也有学者认为应当加强信息技术融入高校思想政治教育的路径创新。陆明通过对教育信息化和新兴信息技术优势的分析,提出了教育信息化时代背景下高校思想政治教育的路径创新。[12]

三、信息技术赋能高校思想政治教育的研究展望

从2013—2022年收集的文献来看,新时代信息技术赋能高校思想政治教育的研究范围持续拓宽,研究内容不断深入,呈现出多元化、数字化、网络化、智能化、时代化的发展趋势。但同时,高校思想政治教育研究依然滞后于信息技术的发展,适应新时代的社会实践不够充分,同时还存在着研究力量分散、多学科融合不够、智能化研究程度不足等问题。笔者认为,信息技术融入高校思想政治教育的未来研究仍需在以下几个方面进一步拓展。

(一)与新时代发展方向偕行

党的二十大报告指出,“我们要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动,加快建设教育强国、科技强国、人才强国,坚持为党育人、为国育才,全面提高人才自主培养质量,着力造就拔尖创新人才,聚天下英才而用之。”[2]这一论述要求思想政治教育者充分认识时代发展的新特征,把握社会历史发展的新变化,抓住新时代思想政治教育的特點,以三全育人、网络育人为指引,落实党的教育方针政策,树立问题意识、坚持问题导向,牢牢抓住新时代思想政治教育的中心环节。只有深入理解这些新时代的背景和特点,才能更好地开展思想政治教育研究工作。当前,信息技术已经渗透到人们生活的方方面面,这也给思想政治教育带来了新的机遇和挑战。因此,教育者需要利用信息技术的优势,赋能思想政治教育研究工作,使其更加科学化、现代化、人性化。同时,还需进一步关注新时代思想政治教育的新特点和新趋势,不断探索适应时代要求的思想政治教育模式和方法,提高思想政治教育的实效性和针对性。

(二)拓展信息技术赋能高校思想政治教育创新研究范围

2021年中央网络安全和信息化委员会印发的《“十四五”国家信息化规划》指出,“十四五”时期,信息化进入加快数字化发展、建设数字中国的新阶段。[13]在这个背景下,高校思想政治教育应当积极借助信息技术,以实现教育模式的创新和优化。首先,为了更好地利用信息技术赋能高校思想政治教育,必须对信息技术中的核心技术概念进行界定,同时深入挖掘和剖析这些技术赋能高校思想政治教育的技术原理、基本功能、根本特性以及应用场景。其次,在信息技术赋能思想政治教育模式形塑的过程中,持续深究信息技术对思想政治教育中涉及的各个因素所带来的变化和影响,如教育主体与客体的关系、教育内容的呈现方式、教育过程的优化等,并通过深入剖析这些变化和影响,揭示信息技术与思想政治教育融合创新的内在联系。最后,从信息技术结合高校思想政治教育的实际应用和发展趋势出发,从多个角度和多个层面进一步完善和拓展对高校思想政治教育创新研究范围,如信息技术在思想政治教育中的应用模式、效果评估等创新。

(三)加强信息技术赋能高校思想政治教育的实践探索

实践性是信息技术赋能高校思想政治教育的关键要素之一。加强实践路径创新也是新时代社会实践发展的要求。伴随着信息技术所带来的社会发展,出现了许多新的趋势和特点,如数字化、网络化、智慧化等。这些新趋势和特点影响着高校思想政治教育的实践,产生了诸如技术赋能思想政治教育、精准化思想政治教育、科学化思想政治教育等研究方向和创新点。要利用新兴信息技术不断为高校思想政治教育研究注入新的活力,持续丰富、创新和发展高校思想政治教育新的实践方法和路径。宋丹认为现有高校思想政治教育工作与信息技术的融合存在内容、创新性、特色化等具体的实践问题,应持续深化推进思想政治工作传统优势同信息技术的高度融合,提高思想政治教育的实效性。[14]在后续的实践研究中,可以利用资源共建共享、科学评估、精细化管理等实证数据,或通过个性化、适应性、网络化、数字化等教学方式,或创新开拓视野和转变思维方式,在多维研究视角下提出更为客观、更具有效性的实践方法。

(四)打造学术共同体,推动研究团队之间协同合作

新时代信息技术赋能高校思想政治教育研究持续深化,涌现出一些在该领域长期扎根的研究者、研究机构和科研团队。然而,这些研究团队的规模相对较小,局限于某几个研究领域,整体性和全局性研究有待加强。在高校思想政治教育领域,信息技术所蕴含的内容丰富性及应用广泛性特点,为研究提供了新的视角和方法。然而,将信息技术赋能于高校思想政治教育研究也带来了一系列挑战,如应用复杂性和教育主客体思维转换等。针对这些挑战,我们需要从实际出发,依托核心学者组建核心研究团队,推动高校思想政治教育研究领域的发展。首先,为了推动学术研究的创新与发展,需要积极促进各研究团队之间的合作与交流,并建立紧密的联合科研网络,通过不同团队间的互补与协作,可以激发出更多的创新思维和跨学科研究成果。这种学术交流与碰撞将为学术界带来全新的思想火花,推动理论创新的持续涌现,为学术领域注入活力与活力。此外,在高校思想政治教育研究领域,人才培养是至关重要的环节。重视培养具备跨学科背景、创新意识以及扎实研究能力的青年学者和研究人才尤为紧要。这些人才将成为思想政治教育事业健康发展的中流砥柱,将为高校思想政治教育领域带来新的活力和创新思维,助力未来的发展蓬勃向前。通过以上措施的综合实施,可以有效弥补当前高校思想政治教育研究中存在的不足之处,强化该领域内相关问题研究,推动信息技术在高校思想政治教育领域的广泛应用。

(五)加强多学科间融合,推进基础理论研究的交叉创新

习近平总书记指出,“高水平研究型大学要把发展科技第一生产力、培养人才第一资源、增强创新第一动力更好结合起来,发挥基础研究深厚、学科交叉融合的优势,成为基础研究的主力军和重大科技突破的生力军。”[15]“当前,新一轮科技革命和产业变革突飞猛进,科学研究范式正在发生深刻变革,学科交叉融合不断发展,科学技术和经济社会发展加速渗透融合。”[15]信息技术赋能高校思想政治教育研究本身就具有技术与人文的双重特性,体现了学科交叉的融合创新。目前,信息技术不仅已经融入到传统思想政治教育的研究领域,如教育主客体研究、教育话语权研究、教育方法研究、教育载体研究等方面,还出现了一些体现新时代要求的新内容、新视域,如人机互动、互联网+、移动交互、海量信息等。但是,受传统思想政治教育理念的影响,大部分研究者遵循的还是传统思想政治教育的思维方式,在顺应新时代的要求方面仍需努力。因此,为了适应新时代的发展,需要积极更新理念和观念,在思维方法和范式重构上主动跨越学科的边界,提高跨学科的融合意识。同时,广泛合理地借鉴新兴信息技术的优秀研究成果,实现高校思想政治教育内容上的相互渗透、融合和再生,从而持续深化、推进信息技术赋能思想政治教育研究的创新发展。

四、結语

文章利用Citespace软件对知网收录的2013—2022年共532篇有关信息技术赋能高校思想政治教育的文献进行了系统性分析。研究结果表明随着信息技术逐渐融入人类社会活动,加强高校思想政治教育的重要性愈发凸显。这一现象引起了学术界的广泛关注,文献数量和质量都有显著增长。

当前,我国已步入新时代新征程,各类新兴技术不断蓬勃发展并得到广泛应用。信息技术作为国家数字化战略的有力支柱,也成为高校思想政治教育的重要赋能工具。通过信息技术的运用,高校思想政治教育得以更全面、精准地展开,为学生的综合素养和思想品德的培养提供有力支持。一方面,信息技术为高校思想政治教育注入了新的活力和动力。随着信息技术的不断发展和应用,高校思想政治教育的形式和方法也在不断创新和改进。传统教学模式逐渐被数字化、网络化和智能化方式所取代。同时,诸如生成式人工智能等新兴技术也为高校思想政治教育提供了更多互动和参与机会,促进了师生之间的交流与互动,营造了更开放和包容的教育氛围。另一方面,信息技术为高校思想政治教育带来了更广阔的视野和更深入的思考。信息技术的应用可以更好地筛选和辨别信息,提高信息获取的准确性和有效性,培养批判性思维和正确的判断能力。同时,信息技术还可以为高校思想政治教育提供更丰富的资源和平台,拓宽知识视野,激发广大师生对国家、社会和人生的深刻思考,形成正确的世界观、人生观和价值观。展望未来,信息技术将继续在高校思想政治教育中发挥重要作用,我们要充分发挥信息技术优势,正确运用信息技术方法,为党育人,为国育才。

参考文献:

[1]习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2017:10.

[2]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的讲话[M].北京:人民出版社,2022:33.

[3]习近平谈治国理政(第二卷)[M].北京:外文出版社,2017:378.

[4]符红川.高校网络思想政治教育的思考与建议[J].中央社会主义学院学报,2014(5):114-117.

[5]赵殷.基于新媒体平台下的高校思想政治教育研究[J].思想理论教育导刊,2014(12):99-101.

[6]中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要[M].北京:人民出版社,2016:62.

[7]赵浚,胡晓红.应用慕课是慕课走向现实的必经之路——以“思想道德修养与法律基础”课为例[J].宜宾学院学报,2015(8):114-119.

[8]刘辉,宇文利.APP:大学生思想政治教育的新兴载体[J].思想教育研究,2016(1):60-63.

[9]田冰.大数据视野下思想政治教育的探索和创新[J].教育理论与实践,2017(3):35-37.

[10]审时度势 精心谋划 超前布局 力争主动 实施国家大数据战略加快建设数字中国[N]. 人民日报,2017-12-10.

[11]张建红.信息时代高校思想政治教育能力体系研究[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2022(3):1-7+113.

[12]陆明.教育信息化2.0时代高校思想政治教育改革创新发展研究[J].中国电化教育,2020(11):134-139.

[13]中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》[EB/OL].(2021-12-27)[2023-05-28].http://www.cac.gov.cn/2021-12/27/c_1642205312337636.htm.

[14]宋丹.试析高校思想政治工作与信息技术的融合[J].学校党建与思想教育,2021(12):68-69+75.

[15]习近平.在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会、中国科协第十次全国代表大会上的讲话[N]. 人民日报,2021-05-29.

责任编辑:李金霞

Research on the Review and Prospect of Ideological and Political Education in Colleges and Universities Empowered by Information Technology in the New Era

——Bibliometric Visualisation Analysis Based on CiteSpace

Wang Mingchun, Peng Jing

(School of Marxism, Minnan Normal University, Zhangzhou Fujian 363000, China)

Abstract:To deepen the research on empowering ideological and political education with information technology, it is necessary to analyze the research hot spots and development trends of existing scientific research literature. Through the CiteSpace software, this paper makes a statistical analysis of the literature on information technology-enabled ideological and political education collected by China National Knowledge Infrastructure. It is found that the literature quantity of relevant research presented the steady rise trend from 2013 to 2022, the research of researchers and research institutions mainly focus on ideological and political education, universities, information and big data. The research has gone through three stages: initial exploration, rapid development and innovation development. Future research should make efforts to adapt to the development of new era, expand the research scope of empowerment, explore the path of integration of practice, build academic community and strengthen interdisciplinary integration.

Key words:ideological and political education; information technology; informatization