祖先的记忆

1、据史料记载,吞弥桑布扎是藏族文字的发明者,而吞弥桑布扎的故乡尼木县被称为拉萨的手工作坊,藏香、藏纸、雕版是尼木的三绝。

2003年9月的一天,西藏尼木县吞巴乡吞达村村民白玛桑珠在清扫房间时,无意中将贴墙的报纸揭去,墙上的白灰也跟着脱落下来,在白灰的后面,隐藏多年的壁画显露了出来(图1),壁画上,吞弥桑布扎正在把第一部藏文赞美诗献给藏王松赞干布。

远远望去,尼木河谷很像拉萨河谷,从拉萨向西100来公里,离开雅鲁藏布江往北,就是吞弥桑布扎的故乡尼木县,这里被称为拉萨的手工作坊,藏香、藏纸、雕版,是尼木的三绝,千百年来,这里的人们守着这些手艺代代相传。

一清早,雪拉村的格桑丹增就带着他的孩子去做藏纸。

50年前,雪拉村有16户人家在做藏纸,那时雪拉的藏纸主要是供贵族练习书法,或者供给噶厦(政府)及各个寺庙写公文。

现在,机器做的纸又快又便宜,村里人大多数都不做纸了。但是,格桑丹增认为,手工做的纸才是最好的纸。

做藏纸的原料是用生长在海拔4000米以上的狼毒草,做前先要用铁锤砸草根,使其皮肉分离,然后用小刀取出外皮与肉间的纤维组织。手剥狼毒草是个非常细致的工作,手工藏纸的第一道工序就是从这里开始的。

将剥好晾干的狼毒草放在锅里煮两个小时,然后放在石头上砸成泥。

由于雪拉藏纸的原料是狼毒草的根部,所以纸的最大特点是质地坚韧、耐磨损、不浸墨、不遭虫蛀。

将砸好的草泥加水搅拌,然后将纸浆均匀地浇在纱布框里,取出后在太阳底下晾晒,光线好时,4个钟头就干了,揭下来就是纸了。这样的一张纸可以卖到10元钱,由于现在狼毒草越来越难挖,所以格桑家的纸也是越做越少(图2)。

这样的纸被用来印藏传佛教的《甘珠尔》经和《丹珠尔》经,也叫大藏经。

巴桑旺堆(历史学者):说到藏族的文字,从藏族历史上的典籍来看,向来有争论。大多数藏文典籍认为,现行的藏文字是由松赞干布的大臣吞弥桑布扎到印度取经,然后在印度学习文字回来以后创造的。

张云(历史学者):因为文字是一个民族文明的非常重要的标志,我们目前做的这个西藏通史,为什么分史前和吐蕃?我们划分的依据就是从松赞干布那个时候开始。

2、没有文字以前的西藏历史出自民间的口头传说,其中第一代藏王降临的故事最为传奇……

传说中第一代藏王聂赤赞普是天神的儿子,后来降临到人间,到了现在西藏山南境内的羌脱神山,他被12个放牧者看见了,牧人问他从哪里来,他以手指天示意,众人见他高大威猛英、俊潇洒,认定是天神下降,于是牧民们就用肩膀把他抬回去,成为雅砻河谷各部落的首领,也就是第一代的藏王。

巴桑旺堆:当时的整个西藏大的有12个小邦国,小的有40多个小邦国,这些个邦国是互不统属、互相征战的,其中比较强大的就是松赞干布的祖先的这一部,也就是今天雅砻地区的悉卜野。

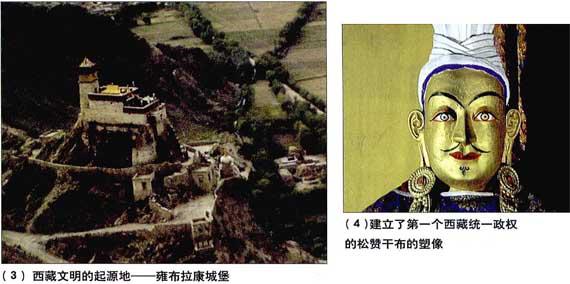

为了防止其他部落的侵犯,第一代藏王聂赤赞普在雅砻河谷建造了雍布拉康城堡(图3)。从泽当镇往南几十公里,就能看见这座位于扎西次日山上的城堡的身影。这座外表普通、形似碉堡的多层建筑,其构造的精致程度也许无法与布达拉宫等建筑相提并论,但是在藏族人心中,雍布拉康是西藏文明的起源。

雍布的意思是母鹿,拉康的意思是神殿,雍布拉康就是母鹿后腿上的宫堡。远望雍布拉康所在的山岗,恰似一只母鹿往后伸出的一条腿。这座已有2000多年历史的城堡,里面至今还供有松赞干布(图4)、文成公主、尺尊公主等人的塑像。

沿着陡峭的马道盘旋上山,四周雅砻河谷尽收眼底。这里诞生了西藏历史上众多的第一:第一本经书、第一块青稞地、第一座佛堂、第一幢寺庙、第一个村庄、还有第一个墓葬群,其中最壮观的建筑就是西藏的第一座宫殿——雍布拉康。

如今,这座城堡已经成为西藏山南旅游的标志性建筑,从山脚登上堡顶,不过数百米,人们经历的却是一段完整的西藏历史。

李永宪:它是吐蕃文化的发祥地,它的意义是在这个地方,就是说农业文明,所造就的这样一些技术进步的因子,政治进步的因子,文化进步的因子,都在这样一些河谷地区慢慢地集中、汇拢起来,然后有了吐蕃,有了松赞干布。

大约在公元7世纪,即将成为第33代藏王的松赞干布跟随父亲离开了雅砻河谷,开始了他们的出征。

大约公元630年,在他的父亲被叛乱的族人毒死后,松赞干布继承了王位。经过数年征战,终于建立了西藏历史上第一个统一的政权——吐蕃王朝。

3、因为对藏族文字发展的贡献,吞弥桑布扎后来位列吐蕃七贤臣之一,吞巴乡吞达村的人们至今仍感到自豪。

巴桑旺堆:当松赞干布统一青藏高原以后,对周边地区的交流比过去密切多了,那么,随着这种密切的交流,松赞干布确实感觉到如果没有一种文字的话,与周边国家进行交流是有困难的。

张云:所以松赞干布在建立吐蕃王朝以后,就派了16个贵族的少年,到印度去学习语言文字。

藏文古籍《贤者喜宴》中记载,这16个被松赞干布派往印度去学习文字的青年,有人害怕路途艰辛而半途返回;有人虽到达印度却因中暑而亡;有人苦于不懂梵语又返回了吐蕃,他们都没能实现松赞干布的愿望。

吞弥桑布扎是今天西藏尼木县吞巴乡吞巴村的人,是一个聪慧、正直、机灵、出身高贵的年轻人,在接过松赞干布给他的一升沙金和带给印度贝金协布纳拉钦王的慰问品后,就踏上了去印度学习文字的遥远路途,这一走,就是7年。

一些壁画记载了吞弥桑布扎学习梵文和创造藏文的过程。

7年后,他带着很多典籍返回了吐蕃。

张云:他回来以后,松赞干布当然非常高兴,因为他算是立了一大功,于是就让他在帕崩卡里面安心地创造文字。

在今天拉萨市郊区北面的山坡上,有一处古建筑群,它的名字叫帕崩卡。帕崩卡藏文的意思就是建在巨石上的宫殿(图5)。

吞弥桑布扎从此闭门不出,独自一人在里边夜以继日地造字。他根据梵文字母以及藏语语音的特点,整理出藏语的30个辅音字母以及4个元音字母,能拼写出藏族人所有的语言,表达藏族人所有的意思。同时,他还创造了藏文字母大楷、小楷、大草、小草等字体(图6)。

巴桑旺堆:吞弥桑布扎创造文字以后,用什么方法来推广它呢?藏族传统的史学有一种很简单的记载,第一个记载首先是松赞干布带头闭关学习文字。

当时松赞干布把政务委托给了几个大臣来处理,不理会民间的种种猜测,也住进了帕崩卡跟吞弥桑布扎学习文字。在三四年的时间里,松赞干布不但精通了藏文,还和桑布扎一起制定了《十善法》,它是用藏文写成的第

一部法律条文,是所有西藏人都要遵循的积善修德的道德规范。民间还传说,松赞干布在学会了藏文后,写下的第一组字就是佛教的六字真言。

据吞巴乡吞达村的人们说,当年吞弥桑布扎从印度归来时,有许多文字想不起来了,他看到山下村中的蜿蜒小路,正像一个个文字般神秘显现出来,于是在此基础上创造了一些新的字母。

4、在吞巴庄园里,至今还居住着4户人家共20多人。他们的记忆和讲述是口口相传的吞弥传奇,他们以居住在吞弥的一座古老庄园为荣。

有了这么大的贡献,吞弥自然受到了松赞干布的厚赏,这个地方也从此成为吞巴家族的领地。今天,在吞巴庄园光影斑驳的旧房子里,昔日的光彩虽然已经消褪,但仍然有过去时光的印记。

吞巴庄园并不大。如今在这座昔日的庄园里,还居住着4户人家共20多人,在这里,吞弥的传奇在延续着,它是村民们生活中的精神享受。

这里的人们说,当年吞弥桑布扎功成名就以后,有一次回故乡,看到这里能耕种的土地很少,于是便传授村民们制作藏香的工艺技术,以此来改善乡亲们的生活。吞弥桑布扎利用吞巴乡丰富的水力资源,发明了木制的水车来磨制藏香的原料柏木。同时,吞弥又担心水车运转会伤及水中生灵,于是他在这条河与雅鲁藏布江的入口处立了一块石碑,上面用古藏文写着:江中鱼不得入此河,于是,这条河在此后的1300年里果然没有任何生物。

在吞达村,如今还有不少人喜欢自己手工做藏香:把香泥一条条挤在地上,晾两三天后,尼木圣香就完成了。这种手工制作的藏香,一个快手每天可以完成100把,每把40支(图7)。在2003年的“非典”期间,尼木藏香的泥砖卖到了15元一块。究其原因,是因为藏香的工艺非同寻常,它的原理出自于藏医的薰疗法,而配方则来自诸菩萨续宝典。最好的藏香是用上百种的药材和香料调配而成。用这样的藏香不仅能使人心情舒畅,还可以防止病菌的侵入,生活在高原的人们就是用它来祈求祥和与身心安康的。藏香就像生命,在消耗、繁衍与再生中延续着。

5、藏文是世界上最古老的文字之一,有关藏文起源的问题,各界有很多种说法,传统佛教界认为是吞弥桑布扎所创造的,距今已有1300年历史。

关于藏文,西藏本土宗教苯教认为是苯教始祖辛饶米沃奇所创。还有的学者认为是脱胎于伽湿弥罗文,或者像雄玛尔文等等。但是,吞弥桑布扎规范了藏文的这个说法,是被一致认可的。藏族有了文字以后,政治、经济、特别是文化,都有了一个飞速的发展。

巴桑旺堆:藏文字不断地完善,不断地传播开,应该归功于佛教传入西藏,大量佛经的翻译使藏文成为一个非常优秀的民族文字。

桑耶寺素有西藏第一座寺庙之称,它位于山南扎囊县雅鲁藏布江北岸的扎玛山麓。桑耶寺始建于公元8世纪吐蕃王朝赞普赤松德赞时期,是西藏历史上的第一座佛、法、僧三宝俱全的最古老寺庙,也是藏传佛教宁玛派的祖寺(图8)。整个建筑群占地25000平方米,周围还分布着上百座大大小小的佛堂和经堂。

被吐蕃确立为首选宗教以后,佛教在西藏有了迅猛的发展,出现了很多的寺庙和僧人。僧人们每天都需要念经,大量的佛经被翻译成了藏文,这对西藏文字的传播起到了很大的作用。

6、普松乡曲水村在尼木县比如寺北面不远的地方,尼木三绝之一的雕版就出自这里,因此,普松也就有了雕版之乡的美名。

100多年前,拉萨木鹿寺印刷的《丹珠儿经》就出自普松艺人的手中。十多年前,拉萨佛教协会又以一年36万元价格的合同,把重刻《丹珠儿经》的任务交给了普松乡的艺人。

强白老人是普松乡最有名的雕版艺人,雕版工艺是他家祖传的手艺。强白老人15岁就开始学习雕版了,他的父亲也同样是在这间屋里学习和揽活,家庭就是一个作坊。

雕刻经版要先用一种叫加木登的工具刨光木板,普松乡雕刻的木料是从拉萨买来的蚩巴木,木头要先顺纹理劈成板块,再用火熏干,沤在羊粪中,然后用水煮,烘干、刨光,才能做成雕版。

雕版采用浮雕的方法,在木板上雕出凸起的文字或图像,通常挖去的深度为二分之一寸到四分之一寸,刻刀要紧紧地沿着文字或图像边沿进行雕刻(图9)。经文刻好后,用锯子锯掉两头多余的木头,再把经文以外的部分打成斜面,这样,印刷时就不会印上多余的东西。

雕刻经版是件费时又费力的工作,雕一块经版一般需要4天的时间,成天盯着经版看,强白老人的眼睛已经不大好使了,一副老花镜也用了不知多少年了。强白老人的儿子和孙子都是雕版艺人,祖孙三代要把这门手艺永远传下去。

7、建立吐蕃王朝的松赞干布于公元650年去世,死后,他又回到了曾经从这里出发的雅砻河谷——那里的巨大的方形平顶建筑物就是藏王墓。

藏王墓位于山南琼结山西南方向,墓群背靠木惹山,前临雅砻河。

这里埋葬着从公元7世纪~公元9世纪的各代吐蕃赞普。

李永宪:墓地是祖先灵魂回归的地方,是统治者从祖先那里获取力量地地万。

藏王墓群长2076米,宽1407米,共约306万平方米。

在史书《国王遗教》里记载,松赞干布的陵墓里有9个房间,里边分别安放着赞普的金身,还有佛像、经书和金银财宝等,陵墓就是一座地下宫殿。

霍巍(考古学者):它是一个象征物,我觉得它在西藏吐蕃历史上具有象征意义,最重要的一点在这个地方。

按照藏族人的说法,他们祖先的金身虽然埋葬在这片土地之下,但是灵魂却在天上翱翔。