松林中新生的学校:中国第一所公立幼稚师范学校创办始末

柯小卫

到江西去

1940年2月,教育家陈鹤琴由上海辗转来到抗战大后方——江西省临时省会泰和。之后,陈鹤琴拜会了江西省政府主席熊式辉。熊式辉提出,希望陈鹤琴能留在江西办教育,创办一所公立幼稚师范学校,培养幼教师资。次日,陈鹤琴搭机飞往重庆,在挚友陶行知陪同下参观了育才学校,详细考察了育才的种种设施和教学方法、计划等。陈鹤琴深深为老友在艰苦条件下办学,百折不回、不弃不舍的精神深深感染。

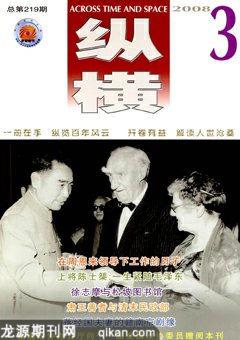

在重庆期间,时任国民政府教育部部长的陈立夫与陈鹤琴会面。会面结束时,陈立夫要陈鹤琴在渝小住几日。几天后,陈鹤琴在教育部的朋友告诉他,教育部希望陈鹤琴前去主持正在筹备中的教育部国民教育委员会,并对外发布陈鹤琴为该委员会常务委员。这时,江西方面发来电报,促他早日回赣。在“做官”与“做事”二者之间,他毅然选择了后者。

自1939年3月以来,日军进攻南昌,江西省政府被迫撤退至吉安,随后在泰和县县城西郊上田村驻扎下来。从当年4月至6月,省府各部门几千人浩浩荡荡开进泰和,在当地占用大户人家宅院、书院作为各机关办公地,一时间,小小的泰和县成为全省政治、文化、教育中心。包括南迁的浙江大学和中正大学等二十多所院校分布在全县各处;来自内地的许多文化界、教育界人士也在此聚集。陈鹤琴踌躇满志,心中充满冲动与渴望——创办中国第一所公立幼稚师范学校,新学校定名为:江西省立幼稚师范学校。

文江村

文江村,泰和县城附近的一个小村庄,村子不远处,有一座不很高的荒山,当地人称“大岭山”,当局划了340亩山坡地用于“幼师”建设校舍。陈鹤琴考虑,这里距省政府所在地上田村不过5公里路程,省教育厅也在那里办公,工作联系较方便。按照教育厅的建议,陈鹤琴首先在当地建了一所小学,定名为省立南昌实验小学分校,主要为解决政府行政机关人员的子女上学和当地老百姓受教育问题。

建校伊始,陈鹤琴带领助手们制定了规划内容,然后请来建筑师绘图估价。按照估价,要完成所有规划内容须6万元,这样大的一笔款项在短期内很难筹措。有一天,陈鹤琴在赣江边见到一个正在劈竹的竹匠,便问道:“你给什么人造房子?”竹匠回答:“给一个合作社干活!”陈鹤琴又问道:“活怎么干?”竹匠告诉他:“材料由合作社提供,我们来做,工钱按工作算”。陈鹤琴一时没明白:“什么叫按工作算?”竹匠解释道:“譬如泥墙每方6元,墩子每个9角,做三合土每方3元。这是泥水匠的活。木匠的活,也是以工作来计算的。如地板的工钱每方1.3元,屋顶每方7.5元,门每扇24元,窗每扇14元。”听了这话,陈鹤琴受到启发:按这样只包活不包料的办法比连料带活一起包给大建筑公司能省去不少中间费用。陈鹤琴对竹匠说:“我有许多房子要造,你能来包吗?”竹匠点点头:“可以的。”第二天,竹匠就找来一个“博士”(按:江西木匠称为博士)来见陈鹤琴,带走了规划图纸。不到几天,一份估价单送来了。

6月中旬的一天,陈鹤琴和朋友跟着一个专办采购木材的工人,到赣江边上马家洲、白土街两处采办木料。在谈生意方面,陈鹤琴是十足外行;对于木材质量、规格、计量方法则更是一窍不通,他只有向木材行老板诚恳请教。

在山上盖房子,并非易事。山上都是坡地,到处是密密的松林。房子若是造在没有树的地方,恐怕冬天太冷,夏天太热;若是造在树林太密的地方,又恐春天潮气太重,夏天凉风吹不进来,且采光受到影响。此外,陈鹤琴十分强调所有房子之间的相互联系,宿舍要与厕所、厨房相近;办公室要和教室相连;礼堂要建在校园中心位置。附小和幼稚园建在一片树林中间,在一片小坡上平整单独辟出一块,共有6间大房间和两间小房间。房子前面,有一块草地,前面有一块很大的游戏场。场地周围,环抱着参天的松树。陈鹤琴觉得,“这种自然的环境,真是儿童最好的读书、游戏的地方”。

整个校园布局错落有致,教学区与宿舍区相映交辉,每幢小楼造型各具特色、精巧美观;教学楼用陈鹤琴最崇拜的教育家的名字命名,分别有福禄培尔院、斐斯泰洛齐院、杜威院、孟母院、欧母院等。宿舍楼的名字起得别有意境,如松涛斋、龙泉斋等。陈鹤琴也为学校的音乐室和山坡上一座古色古香的小亭子起了很好听的名字:鸣琴馆、放鹤亭,此外还有供课后休息、散步的桃花坞。

在山上办学,“饮水”是首先要解决的大问题。有一天,陈鹤琴跟着当地一个“博士”上山寻找水源。他们发现有一条涓涓细流从山上流下来,就溯流而上,果然发现有一汪清清的水潭,潭的上面没见再有流水。次日清晨,陈鹤琴带领由学校行政人员和泥水匠组成的探水队再次上山,叫泥水匠在水潭的四周挖掘,挖到右上角边看见土上现出湿痕,越向深处挖湿痕越重,水开始渗出;忽然挖到一个洞,水流似蛟龙一般从洞中流出来,陈鹤琴兴奋地喊叫:“一条水龙出来了!”泥水匠又从左面向下挖,又挖出一个大洞,陈鹤琴探身向洞中望去,看见洞的壁上又有湿痕,马上意识到:“这里又有一条龙!”遂即把洞口的土挖掉,一条水流从两块石头之间流淌出来。大家都非常高兴,陈鹤琴为此泉命名为“双龙泉”。然后,师生们与村民一道,用毛竹连成了水管,汩汩的清流终于流进了校园。

筑路,也是一件花费了陈鹤琴很多心思的大事情。山地起伏不平,杂石很多,开一条平坦的路很不容易;山上如何能做到少砍树,保护好山里秀美的风景,在山林中间开辟出一条两旁松林成行的道路?陈鹤琴跑上山去望一望,又跑下山再看一看,几天后,终于“看”出一条干路来,从公路一直通向学校的礼堂;在干路的中段,向左右分成两条,分别通向教室和宿舍。

他们还平整出了一块球场,安装了篮球架、排球架等运动设施。并在山脚下,买下一块农田(20余亩),供学生们学习“农桑”……

陈鹤琴的学生和助手们陆续从南京、上海、福建等地来到泰和,其中有朱家振(贺宜)、邢舜田、雷震清、钟昭华、袁昂、余之介、刘于艮、张文郁等。

陈鹤琴亲自写了“幼师”校歌:

幼师!幼师!美丽的幼师!松林中响的是波涛来去,山谷间流的是泉水清漪。放鹤亭、鸣琴馆是我们的新伴侣。更有那古塔斜阳、武山晚翠,陶冶我们的真性灵,培养我们的热情绪。幼师,幼师,美丽的幼师!

幼师!幼师!前进的幼师!做中教,做中学,随做随习。活教材,活学生,活的教师。大自然。大社会是我们的工作室。还要有手脑并用,文武合一。建设我们的新国家,教导我们的小天使。幼师,幼师,前进的幼师!

幼师!幼狮!

1940年10月1日,江西省立幼稚师范学校开学。这时,学校的建筑、设备都还未及完成。用陈鹤琴自己的话来说:“开学实际上等于说是全校师生集体劳动生活的开始。”师生一起筑路,编草苫盖屋顶,开荒种菜。学校里的138名学生大都是十七八

岁的文弱女孩子,在家很少劳动。很多人根本不会使用斧子、锯子,便跟着木工师傅一边学一边做。清脆的歌声和富有节奏的劳动号子洋溢在风中,此起彼伏。

“幼师”校园没有围墙。在一条通往校园的土路上,周围是郁郁葱葱的松林,入口处,放置着木制校牌,上面写着:江西省立实验幼稚师范学校。在另一条路上,两棵松树上端横悬着一块白色的大横匾,上面绘着一头充满稚气、生气勃勃的红色小狮子。校园中央竖立两块大牌,“做人、做中国人、做现代中国人”和“大自然、大社会,都是活教材”。学校的编级的方法颇有特色,第一届参加建校的学生被编为两个班:光明级和创造级;第二届为服务级;第三届真理级;以下分别为建设级、互助级、劳动级、力行级、清廉级;专科部则为大公级和格致级。

在“幼师”,除了日常作息有统一的规定外,没有“禁止”或“不准”内容的“校规”;学校从未处罚过学生。在校中,陈鹤琴十分重视学生的仪表整洁、朴素,尽管抗战时期物资匮乏,却仍想尽了一切办法使每名学生都有两件校服,一件是用黑、白两色粗棉纱混纺织成的灰色土布,被学生戏称为“蚂蚁布”做的旗袍;一件是用深蓝土布做的工装背带裤。由会裁剪的同学自己动手,在背带裤胸前口袋上缝上小狮子的标识,在灰色旗袍上镶上黑色花边。每个班级都用一种花作为班花,创造级是红色的小玫瑰花;光明级和服务级分别是菊花和兰花。他自己也穿着整齐笔挺的浅色服装,在上衣的小口袋里插着一朵小野花,鹤发童颜、和蔼可亲。

“幼师”的学生来自四面八方,有的是从沦陷区逃难而来,也有慕“活教育”之名专程前来求学的,还有地方保送的,其中有的曾是抗日军队的女兵、大户人家的童养媳;同学们遍及东南各省,来自不同家庭。“幼师”的教师都有相当教育背景与经历,具有较高学术造诣和丰富教学经验。陈鹤琴提倡老师要做学生的朋友、知心人。他常与学生们在一起劳动、谈心。由他亲自讲授的儿童心理学课程,深受欢迎。当学生遇到困难时,他总会想尽办法帮助解决,就像对待自己的子女一样。

在陈鹤琴面前,学生们毫无拘束,活泼蹦跳。校园里,学生遇到陈鹤琴说一声:“校长好!”陈鹤琴慈祥地微笑、点点头,有时还会笑容满面地拍拍学生肩膀,询问学业和生活情况;有时也会与学生一同走上一段路,拉拉家常聊聊天。对于有过失的学生,陈鹤琴从不当面批评,他会笑眯眯地用眼神注视学生,轻声讲话、交流。他的笑容使犯错的学生感到惭愧并铭记在心。陈鹤琴说:“言行只是你意识中一个方面的反映,如果重新让你再做一次,你会是另外一个样子。”

1941年3月的一天,是陈鹤琴的五十大寿。晚上8点,礼堂里灯火辉煌,师生们喜气洋洋,有说有笑,手上拿着自制的花环、花篮。庆祝会开始,师生代表分别献上祝寿词;然后,大家一道高唱校歌。接下来,师生们上台表演拿手节目。白天的时候,有一个班级的女孩子商量送礼物的事,大家身上都没有钱,买不成什么像样的东西。有人从山上捡回了一顶破旧竹笠,心灵手巧的女孩子们将采回的野花、树叶、青草插满竹笠,做成一顶美丽的花冠。当陈鹤琴戴上这顶花冠,台下的学生们兴奋地鼓掌。陈鹤琴又一次表演看家节目:《我是小兵丁》,只见他扛着拐杖,神气十足地行进;兴奋之下,他不顾50岁年龄,居然打起筋斗和“麻雀跳”,全场气氛达到高潮。

1941年11月,陈夫人俞雅琴带着四个孩子一路颠簸,风尘仆仆从上海,经香港辗转来到泰和。陈鹤琴带着孩子们在山林中转,指着一座座用竹篾作墙,树皮、草帘盖顶的房屋,如数家珍,这是教室,那是宿舍、礼堂、办公室、图书馆、诊疗室、附小和幼稚园。当孩子们走进父亲亲自设计的一座竹木结构的新屋时,发现其中有一间房的墙壁没有抹泥,也没有粉刷。父亲说,“这是我给你们安排的第一课,”接着他指着请来的泥瓦匠师傅说,“你们好好向师傅讨教!”两个儿子跟着泥瓦匠干起活来。

1943年春,“幼师”增设“专科部”,以培养幼稚师资和研究人才,另附国民教育实验区,从而形成较完整的幼稚师范教育体系。陈鹤琴提出了“活教育”三大目标:

目的论:做人,做中国人,做现代中国人;课程论:大自然、大社会。都是活教材;方法论:做中学,做中教,做中求进步!

赣州城下

1944年5月,形势进一步恶化,曾经被称为最吃硬的湘桂线吃紧,泰和危在旦夕。在泰和的各大机关、学校纷纷撤离、疏散,教育部也将转移;“幼师”也接到“撤退”的命令。陈鹤琴将全体师生召集到大礼堂开会:“同学们,我们将要离开我们大家同甘共苦建立起来的美好家园,迁往赣州……我们会如何留恋这块我们自己创造出来的美丽校园!”礼堂里一片低低的哭泣声。

全校师生随着人群向南行进。陈夫人带着孩子们也随着学校师生步行在逃难的人流中,颠沛流离,饥寒交迫,终于到达赣州。由于找不到合适的校址,“幼师”只得暂时将“师范部”设在城郊梅林镇,借用省立赣州中学一些空置房屋;“专科部”被放在东门外天竺山一座经久失修的公园里,找了几间旧房作校舍。陈鹤琴每日往来于两地之间。

1945年1月,日军再次发动赣江攻势,赣州城内一片恐慌。几乎所有在赣州的党政机关、学校都在紧锣密鼓地安排撤退和疏散。“幼师”师生也十分恐慌。陈鹤琴一面安抚大家的情绪,一面四处奔走,设法筹集撤退经费。他直接去了专员公署找到蒋经国,请求签发重庆教育部拨给“幼师”100万元迁校费。没想到蒋经国的态度非常冷淡,一口回绝,还劝说陈鹤琴将学校解散,自己带着家眷去重庆。29日,街上传来蒋经国已经乘飞机离开赣州到达重庆的消息。

在梅林,全校200多师生正背着背包,伫立江边,冒雨焦急地等待校长从城里回来。由于渡船非常紧张,根本无法雇到,师生们“望江兴叹”,眼巴巴地望着一批批撤退的队伍。教务主任刘于艮拿着陈鹤琴的名片,找到船舶管理委员会,负责船只调配的管理员刚读过新出版的陈鹤琴自传《我的半生》,对他投身教育的精神十分敬仰,听说他正带领幼师学生逃难,就答应拨出四条渡船。由于“幼师”的师生人多,加上行李、教学设备、图书等,根本无法装下,渡口上还有像小山一样高的行李堆在那里。大家盼望校长能再租一条较大些的渡船将这些行李运走。傍晚时,师生们终于看见有一条帆船渐渐靠近岸边,学校的庶务老胡站在船上,却仍不见陈鹤琴的人影。

据老胡说,校长为了借钱,几日来一直在城里东奔西跑,说尽了好话、受尽了冷遇和白眼,总算通过熟人从青年会和圣公会借到了8万元钱。由于敌人已迫近,不允许渡船多往返一次,在专科部主任雷震清的安排下,师生中不能步行的家属或有病痛的同学随同公物、行李一道走水路。其余多数师生由老师带领,由陆路向距赣州240华里外的宁都方向转移。

此时此刻,陈鹤琴与刘于艮、工友老余仍在赣

州城里筹钱。日军离城不足几十里;又传来国民党军队为阻挡日军进攻准备炸掉赣江大桥的消息,惶恐万分的人们纷纷涌向长途汽车站。刘于艮十万火急找到汽车站站长,站长答应发最后一班车前务必通知。此时,陈鹤琴也在焦虑地等待着儿子陈一飞的消息。一两个月前,他将14岁的一飞送到赣州郊外的一家工厂参加劳动,接触自然,认识社会。由于满脑子都是借钱、安排学校转移的事情,竟忘记了及时将儿子找回来。很快,站长的通知来了,陈鹤琴、刘于艮、老余三人及时赶到汽车站,上了最后一班汽车。班车开出不久,赣江大桥就被炸断了,几日后,日军攻陷赣州。

当陈一飞急急忙忙赶回赣州时,在原来的住处找不到陈鹤琴,独自一人去了当地的青年会,借了一点钱,跟着逃难的人群过了赣江。半路上,他打听到“幼师”的队伍朝东北方向的于都、宁都去了,才又跟上另一队难民赶往于都。

逃难路上

从赣州到于都的公路上,背负肩挑的难民络绎不绝。雨越下越大,路上的泥浆厚的地方深达尺余,为防止跌滑,“幼师”师生们大都换上了草鞋;因为雨伞带得少,只好二三人合打一把伞。风雨之中,寒气侵人,大家都不得不默默地忍耐。队伍在于都停下来休整,等待由水路撤退的师生和行李、设备。于都距赣州百里,中间有险要山隘阻挡,赣江大桥又被炸断,因此相对安全。但此时,“幼师”几乎“钱粮将尽”,师生们生存无着,陈鹤琴再次犯起难来。他带着教育部的汇票找到当地的银行,不被理睬;当他两手空空回到借宿的县立于都中学,下车时,师生们忍不住掉下眼泪,女生们更是哭作一团。陈鹤琴对大家说道:“我们国家多灾多难,害得老百姓受了苦。但在困难面前不能低头,不能悲观。古人说:多难兴邦。”然后,他接着赶往县政府借米。一连去了几次,他都吃了“闭门羹”,最后他索性老着脸皮待在县政府不走,才借到四担糙米;但买菜和柴火的钱仍无着落,他只好又东挪西借,勉强度过了几天。2月15日,大队由于都转往宁都,四天的路程,常常行走二三十里不见人烟……

到达宁都后,师生们在当地乡村师范借了两间教室“暂栖”。大家在饥饿中度过了到达宁都后的第一夜;那天,学校断了粮,屋外漫天大雪,师生们蜷缩在一起忍受着、坚持着。第二天,是农历除夕。一大早,陈鹤琴直接去了县政府,总算借到了一些钱和米。县政府里有一位姓李的副处长对陈鹤琴说:我们三年来从没有借出过粮,今天是个特例,看你老教育家头发都白了,如此为师生热心奔走,我们不忍心不借。陈鹤琴派人买来些打地铺用的稻草,然后又买了20斤猪肉和许多青菜、萝卜,准备年夜饭。除夕夜,师生们扒雪拾柴,石头垒灶,用面盆作锅,灶中的树枝烧出滋滋的声音,半生不熟的猪肉飘散出诱人的香味。大家美美地吃了一顿,这是师生们自逃难以来第一次尝到肉味。

大年初一早晨,“幼师”全体师生举行团拜。外面仍飘着雪花,陈鹤琴对师生们讲话:“我们永远不要忘记逃难中过的这个新年!我们要保持相依为命、同舟共济的精神!即使不在患难中也要如此。”他谈到“人的改造”的重要,勉励大家要“为幼教事业不怕受挫,坚持到底”,最后,他微笑着说:“这是我送给大家的新年礼物!”

饶家堡

一个月后,“幼师”终于结束了40多天颠沛流离的逃难生活,将新家安顿在了广昌县甘竹乡的龙溪村,也称饶家堡,一个风光秀丽、景色宜人的小山村。“幼师”师生分别住在各祠堂的空房内,搭木架通铺睡成长排;上课时,学生们每人只有一块木板和一把小竹椅;人坐在竹椅上,木板放在膝盖上当桌子,条件十分艰苦。

当时,“幼师”开设的主要课程有《幼儿启蒙》、《幼儿心理学》、《幼儿图画》、《幼儿教育学》和音乐课、体育课等。上音乐课和体育课时,常有许多村民围观;从泰和带来的三架风琴弹奏出悠扬悦耳的旋律,学生们又舞又跳;体育课上,学生们生龙活虎为一个球争抢得难解难分,使得村民们感到新奇、兴奋。除了上课,师生们还参加修路、种菜、栽花、打扫卫生等劳动。菜园里栽种了葱头、金菜花、西红柿等引进的“洋”品种蔬菜,村民们眼界大开。在“幼师”,“活教育”被广泛应用于教学、实践和生活的各环节;“三大目标”作为最重要的办学宗旨和目标,受到全体师生的尊崇;要求教师“教活书。活教书,教书活”;要求学生“读活书,活读书,读书活”,“教学做合一”,“手脑并用”,实验精神和敬业、乐业、专业、创业的作风成为师生们自觉的行动。学生们还开展“拜干娘”活动,与当地老百姓打成一片。

由于地处偏僻,村子里缺医少药,许多村民患病不得医治。陈鹤琴一方面将学校医务室扩大,另一方面向当地的国际红十字会组织申领到许多药品,为患病的村民免费治疗。同时,学校还组织师生去驻扎在甘竹镇上的第六后方医院慰问伤兵;在村中开办民众夜校,教村民识字、写字、唱歌、打算盘;“幼师”附设的幼稚园主动接纳当地儿童入园接受早期教育;还将生活困难、家境贫困、有劳动能力的几位村民安排在校园工作;为生活困难的乡亲向当局请求救济;等等。每逢春节、元宵等传统节日,“幼师”总要牵头与村民一道举行联欢活动,唱歌、跳舞、演文明戏,形式多样,给山村带来了新的气象。

1945年8月,日本宣布投降,抗战胜利的消息传到龙溪村。8月20日,陈鹤琴收到即将受命出任上海市教育局局长的顾毓琇发来的电报,要他前往上海办学。9月7日陈鹤琴启程返沪,临行前,许多村民和师生敲锣打鼓,一路鸣放鞭炮,一直送到几里外的甘竹街。

回到上海

回到上海后,陈鹤琴被安排担任市教育局督学室主任。他一直非常挂牵尚在千里之外山村中等待消息的200多名师生。为使“幼师”、“幼专”能顺利迁沪,他曾找过市教育局局长顾毓琇,请求将位于愚园路404号(现为460号)校址以及附近迪化路60号的前工部局西童女学旧址划拨出来,并在较短时间内将上海“幼师”成立起来,作为江西“幼师”和后来成立的国立“幼专”迁沪后的安顿之处。不想江西省政府改组易人,新一届省府会议已作出“国立幼师系中等学校的性质,不得迁出省外”,并入省立南昌女师为幼稚师范部的决定。

陈鹤琴一直没有放弃复校的各种努力,他曾一再写信给新任的省教育厅厅长周邦道,要求保留这所全国第一所公立幼师独立设置,不要裁并。不久,陈鹤琴借到庐山江西中等教育暑期讲习会讲学之际,拜访了国民党政府浙江籍要员,如陈布雷、沈昌焕等人;他们还直接找了江西省主席王陵基,但均失望而归。后来,陈鹤琴甚至想出再走“内线”的办法试试,写“说帖”邮寄给正在庐山的宋美龄,请她为维护我国儿童教育事业的发展,支持保留幼稚师范的独立设置……

尽管陈鹤琴终于没能如愿将“幼师”带回上海,经过一番奔波,据理力争,教育部最终同意“准许专科迁校”。当陈鹤琴的电报到达广昌,在饶家堡的一所庙里困守的师生们立刻欢呼雀跃起来。

1945年12月24日,上海市国立幼稚师范学校成立。由江西迁沪的“国立幼专”由于找不到合适校舍,暂时在陈鹤琴由国际救援总署等处搞来的几座活动木房中安顿下来。以后,“上海幼师”与“国立幼专”作为中等和高等师范分别建校。两校校长由陈鹤琴一人担任。

责任编辑张春霞