2006年德国世界杯运动员攻击性行为的相关因素

张 超 杨子旭

摘要:通过观察2006年德国世界杯的比赛录像,描述和解释运动中攻击行为产生的原因,对前人的攻击行为观点做进一步验证。结果表明,在世界杯的比赛中,随着比赛的进行,运动员会做较多的攻击性行为。比分落后方往往采取一些过激的行为,来应对挫折心理。

关键词:攻击性行为;世界杯

中图分类号:G843.3/2006文献标识码:A文章编号:1007-3612(2008)09-1279-03

Analysis of Aggressive Behaviors in FIFA 2006 World Cup

ZHANG Chao,YANG Zi-xu

(Beijing Sports University, Beijing 100084, China)

Abstract:this study is to verify previous research results regarding to aggressive behaviors, describe and explain the cause of aggressive behavior in sports, by studying video recordings of 2006 FIFA World Cup matches. It was found, in the matches, as the match went along, football players would behave more aggressively. The players of the team with lower scores sometimes would take some extreme actions to deal with frustration in their mind.

Key words: aggressive behaviors; FIFA 2006 World Cup

体育具有开发人的身心潜能的功能,然而,当今的竞技体育已有一些背离奥林匹克初衷的行为,有些运动员或球迷为过分追求名次,不惜采取攻击性行为以达到目的。体育竞赛中的攻击性行为和体育暴力,已经成为困扰和阻碍世界竞技体育发展的难题和障碍。体育中的攻击性行为多发生在对抗性、身体接触多、社会影响价值大的项目,如足球、篮球等。

攻击性行为是指在运动竞赛情景中,以故意伤害他人的身心健康为目标、有外显的语言或身体动作的行为[1]。攻击行为应具有两个要素,第一是其行为必须是直接造成他人身体或心理的伤害;第二是攻击者具有对攻击行为的结果的成功预期。

国际运动心理学会(ISSP PS)将体育暴力行为定义为,个人对他人从身体上、语言上、姿势等几方面进行的不友好的、恶意伤害。体育中的攻击与暴力行为不属于态度问题而是一种行为,并且,关键在于,它属于一种故意伤害[2]。

影响攻击行为产生的相关因素可以归纳为心理上的因素、竞赛本身特点和物理因素等。

心理上的因素主要包括替代性的增强与模仿、唤醒水平和道德因素的影响。

研究者指出,比赛中很多攻击性行为都是模仿别人行为的结果。Smith的实验证明,冰球比赛中的攻击性行为是模仿的结果。年轻的运动员通过观看比赛,对其他运动员的攻击性行为出现认同,进而学会应用攻击。运动员从其他运动员身上,看到攻击性行为带来的好处和利益,而并未因此受到处罚,攻击性行为就受到了强化[1]。

Cox探讨了唤醒水平与攻击行为的关系。他认为高生理唤醒水平会引起运动中的攻击性行为:个体对另一个人感到愤怒,必然有很高的动机与生理唤醒水平以备采取行动。因此,如果赛前和赛中唤醒水平被激起,那么运动中的攻击性行为就会增加。兹尔曼及其同事指出,唤醒水平高人较唤醒水平低的人,易出现攻击性行为[2]。

道德因素对于攻击行为也有一定影响。Marta发现,运动员的目标定向差异、运动队的道德氛围差异及二者的相互作用对运动攻击具有重要影响,运动员对道德氛围的知觉最能预测运动员攻击对手的可能性[2]。低水平道德归因的运动员比高水平道德归因的运动员可能更富有攻击性。Bredemeier总结道:参与体育运动可能延缓了运动员道德水平的发展,因为它教给运动员混乱的“双重标准",在现实生活中,攻击性行为是错误的,但在体育运动中,攻击性行为却是对的[3]。

竞赛本身特点对攻击行为的影响主要表现在以下几个方面:1) 项目差异。不同的运动项目对运动员的动作行为有着各自的要求与规范,有的允许运动员直接的身体对抗、冲撞(足球、跆拳道等),有的则隔网相争,无身体接触(网球、羽毛球等),另外一些则是间接地比赛(体操、跳水等)。因此,运动员在比赛中攻击机会、攻击数量以及攻击质量都有所不同。2) 比赛过程中的特点。对于主客场条件的研究发现,客队在比赛中动作的攻击性行为高于主队,而另有研究认为,主队在比赛中动作粗野但不受判罚,而客队同类行为则被判成犯规时,客队就易出现攻击性行为[4]。

当场上出现比分一边倒以及比分差异扩大时,攻击行为增多;比分接近时攻击行为最少。因为比分接近时,双方队员都较为自制,避免动作过大而被判罚,这时较少有攻击性行为[5]

比赛的不同时期的攻击行为有所不同。对1998年法国世界杯红牌的研究表明,下半时出现的红牌数占红牌总数的72.72%[6]。Cullen[7]对冰球比赛的研究发现,当运动员进入比赛后期时,由于攻击性行为而受判罚的次数直线上升。而且,越是想要出线和获得更高名次的比赛,攻击性行为出现的机率就越高。然而一旦获胜无望,攻击性行为就大为减少。

观众的态度及行为也可能作为应激源对场上运动员的攻击行为产生影响。西若尔和瑞佩的研究表明,观众的反社会行为(如咒骂,说猥亵的话)、往场内或互相投掷杂物、斗殴等,对主队攻击行为有影响。此外,当临场观众看到对方队员采用不正当手段竞争、裁判不公,及本方队员的消极表现时,均可能引起激怒情绪,影响观众的攻击行为的出现[7]。

另外,如果运动员觉察到对方的意图是要对自己造成伤害,则他们更可能做出先于对方的攻击行为的反应。但是,如何准确地判断对方的行为是否合理,是一般的粗暴行为还是可能会造成伤害性的暴力攻击行为,这种预测是较难把握的。因而常会发生双方运动员相互之间的报复性攻击,直至导致暴力行为的发生[8]。

对于物理因素的研究发现,比赛时的温度、噪音以及拥挤的人群都会对攻击行为产生一定的影响[7,9,10]。

目前国内对运动中的攻击性行为的研究几乎均为综述性研究,大多数研究是对现象和经验的描述而无具体实验和调查研究的数据支持。本文则着眼于实证研究,利用2006年德国世界杯的比赛录像,描述和解释运动中的攻击行为产生的相关因素。基于实验材料的性质,本研究主要关注来自于竞赛本身方面的因素。

本研究假设如下:比赛过程中,攻击行为随比赛进程而增多;客场球队的攻击行为多于主场球队;比赛结果的比分差距越大,负队的攻击行为次数及严重程度越高。

1研究对象与方法

1.1研究对象┆参加2006年德国世界杯的来自32支国家队的运动员。

1.2研究方法┆采取观察法,观看58场比赛录像资料(2006年世界杯共有比赛64场,有6场资料缺失),共计约160 h。记录下攻击行为产生的时间和性质。

1.3攻击行为的操作定义裁判判罚犯规而吹停比赛,且确实存在躯体侵人的行为(如不友好的推搡对方;不友好的头顶对方等),而手球、故意延时发球等非与人躯体接触的行为不计入其中。按裁判判罚的轻重程度,分为三个水平:一般犯规(裁判判罚犯规却没有给牌警告)、黄牌和红牌。

具体观察并记录的内容有:每次攻击行为犯规的水平、攻击行为出现的时间以及产生攻击行为的队伍。由于加时赛的数据较少,不利于进行比较,本文只记录常规比赛时间(90 min加补时时间)的攻击行为。使用SPSS13.0对数据进行分析。

2结果与分析

2.1全场比赛犯规分布┆上半场出现的攻击行为次数及出现时间见图1。总体来看,在上半场共出现一般犯规613次(占85.02%),黄牌107次(占14.84%),红牌1次(占0.14%)。如图1所示,上半场攻击行为在比赛之初的前15 min处于较低水平,在25 min时逐渐达到较高水平,而在30~40 min达到最高峰,接下来,攻击行为的水平呈现出急速下降的趋势。

下半场出现的攻击行为次数及出现时间见图2。总体来看,下半场共出现一般犯规621次(占82.14%),黄牌130次(占17.19%),红牌5次(占0.67%)。如图2所示,下半场的攻击水平在开场之初就处于较高水平,而且这种情况一直持续到约30 min, 35~40 min时,攻击行为出现一个低谷,但临近比赛结束的43~47 min时,攻击行为达到下半场的最高峰。

2.2主队客队的攻击次数分析分析有德国队参加的全部6场比赛,对主客队的攻击行为次数进行二项分布检验,结果如表1所示。

在犯规次数上,主队比客队是76:80。在攻击行为次数上主客队没有显著差异,玴=0.810。主队76次攻击行为中被判罚一般犯规的有67次,黄牌9次。客队攻击行为被判罚一般犯规70次,黄牌10。从黄红牌的数量看,双方的攻击行为受裁判判罚的尺度没有明显差别。

2.3比赛结果对胜负双方攻击性行为的影响

2.3.1胜一球在比分结果为胜一球的情况下,对胜负双方的攻击性行为的次数进行二项分布检验,负队发生攻击性行为的次数与胜队无显著差异,玴=0.765(表2)。胜队205次攻击行为中被判罚一般犯规的有163次,黄牌41次,红牌1次。客队攻击行为被判罚一般犯规158次,黄牌40次。从黄红牌的数量看,双方的攻击行为受裁判判罚的尺度没有明显差别。

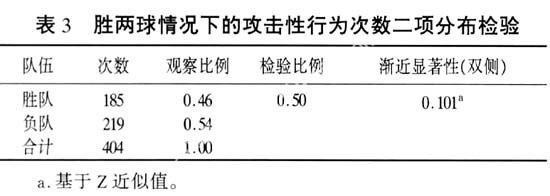

2.3.1胜两球在比分结果为胜两球的情况下,对胜负双方的攻击性行为的次数进行二项分布检验,负队表现出较多的攻击性行为,但发生攻击性行为的次数与胜队无显著差异,玴=0.101(表3)。胜队185次攻击行为中被判罚一般犯规的有152次,黄牌33次,红牌0次。负队攻击行为被判罚一般犯规183次,黄牌35次,红牌1次。从黄红牌的数量看,双方的攻击行为受裁判判罚的尺度没有明显差别。

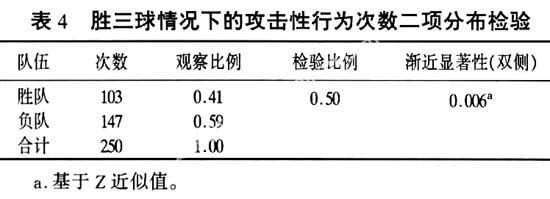

2.3.2胜三球及以上在比分结果为胜三球的情况下,对胜负双方的攻击性行为的次数进行二项分布检验,负队表现出更多的攻击性行为,并且发生攻击行为的次数与胜队有显著差异,p=0.006(表4)。胜队攻击行为中被判罚一般犯规的有93次,黄牌10次。客队攻击行为被判罚一般犯规126次,黄牌19次,红牌2次。从黄红牌的数量看,负队的攻击行为的数量与程度较胜队严重。

3讨论

世界杯是一届足球比赛的顶级赛事,是以国家为团体进行的比赛。参与其中的运动员都有着很高的目标定向,比赛的社会意义也是不言而喻的。一个进球,一场胜利不仅仅意味着金钱和荣誉,更可以提升一个民族的自豪感。因此,世界杯的比赛是纯粹的比赛,没有假球的比赛,是回归了竞技体育本质的的比赛。

比赛的不同时期对攻击行为的影响。对1998年法国世界杯红牌的研究表明,下半时出现的红牌数占红牌总数的72.72%。而2006年的德国世界杯因攻击性行为而得到的6张红牌中有5张是在下半场出现的。Cullen对冰球比赛的研究表明,当运动员进入比赛后期时,由于攻击性行为而受判罚的次数直线上升。一旦获胜无望,攻击性行为就大为减少[7]。本研究对比赛不同时期的攻击行为进行了分析,从结果可以看出,上、下半场攻击行为出现的高峰时间不同。上半场的攻击行为在30~40 min达到最高峰,而下半场攻击行为一直维持在较高水平,临近比赛结束43~47 min时攻击行为达到最高峰。 这种时间上的分布与原假设并不相同。主要体现在上半场临近比赛结束时出现的低谷和下半场在35~40 min出现的低谷。其原因可能在于,上半场临近结束时,运动员要为下半场的比赛做准备,因此出现一个低谷。而下半场的低谷可能是由于运动员的体力极限所致,也有可能是由于在比赛接近尾声时,比赛结果已基本稳定,运动员可能放弃通过攻击行为的方式影响比赛结果的做法,即与Cullen的研究结果一致。

关于主客场条件对攻击行为的影响。以往研究存在不一致的结论。有研究发现,客队在比赛中动作的攻击性行为高于主队,而另有研究认为,主队在比赛中动作粗野些而不受判罚,而客队同类行为则被判成犯规时,客队就易出现攻击性行为。本研究结果表明:攻击性行为的次数是主队德国比客队是76:80。而对攻击性行为次数二项分布检验不显著。说明主客场条件对攻击行为没有什么影响,与原假设不符。

比赛结果对攻击行为的影响。当场上出现比分一面倒、有一方是失败无疑时,通常负方表现出攻击性行为的概率远远超出胜队一方。与挫折-攻击假设理论相一致,负方产生了较多的挫折心理,因此容易发生攻击性的行为。在比赛结果是胜两球时胜队比负队的攻击犯规是185:219,次数的二项分布检验不显著。而当比分结果是胜三球及以上胜队比负队的攻击犯规是103:147,次数的二项分布检验是显著。对此,本文尝试作出以下解释:在世界杯的比赛中,落后三球时激起了负队的挫折心理,从而发动了较多的攻击性行为,且负队的攻击行为水平较为严重(胜队攻击行为中被判罚一般犯规的有93次,黄牌10次,红牌0次;客队攻击行为被判罚一般犯规126次,黄牌19次,红牌2次)。从双方平均每场25.2次的犯规次数和落后队的攻击行为增多中发现,大比分领先的一方却没有被落后方的攻击性行为的增多而采取报复,反而减少了因攻击行为被判罚犯规。这与原假设不完全一致,但在比赛结果为分差在三球及上的条件时,负队采取了更多的攻击行为,这与挫折攻击理论是相吻合的。

4结论

1) 上、下半场攻击行为出现的高峰时间不同,上半场攻击行为随时间而增多到30~40 min达到最高峰,下半场攻击行为一直维持在较高水平,临近比赛结束时的43~47 min出现攻击行为的最高峰。2) 客队比主队德国的攻击性行为无显著性差异。3) 在比分是胜两球时,胜队比负队的攻击行为次数差异不显著。而当比分是胜三球及以上时,胜队比负队的攻击行为次数差异显著,负队采取了更多的攻击行为来应对挫折。

参考文献:

[1] 马启伟.体育心理学[M].北京:高等教育出版社,1996.

[2] 特里·奥里克,罗晓中,等译.竞技、心理与优胜[M].北京:人民体育出版社,1987.

[3] 李彬彬,符明秋.运动道德研究进展[J].体育科学,2005,25(10).

[4] 龚智敏. 关于足球比赛中攻击性行为的研究[J].体育与科学,2005,3(22).

[5] 关莉,梁殿乙.对我国青少年男子足球运动员非体育道德行为的研究[J].中国体育科技,2006,1.

[6] 段嘉元.对法国世界杯红牌的研究[J].中国体育科技,1998,34(12).

[7] 张力为,任为多.体育运动心理学研究进展[M].北京:高等教育出版社,2000.

[8] 周家骥,朱学雷,杨梦竹.体育运动中的攻击和暴力行为[J].体育科研,2002,23(4).

[9] 候玉波.社会心理学[M].北京:北京大学出版社,2006.

[10] 张力为,毛志雄,等.运动心理学[M].上海:华东师范大学出版社,2003.