我国西部劳动力转移影响因素分析

王 月 张跃平

【摘 要】目前,我国农村正处在社会主义市场经济的建立和向现代化农业的转变时期,由于东西部经济发展不平衡,西部农村劳动力的转移问题成为西部大开发和农民增收不容忽视的难题,同时也是其农村经济发展的突破口,只有顺利转移出农村的劳动力才能缓解人口过多对经济发展造成的压力。因此,探索影响西部地区实际需要的农村劳动力转移影响因素,是现实与发展的需要。

【关键词】西部地区;教育;耕地

【作 者】王月,中南民族大学经济学院。少数民族经济专业研究生;张跃平,中南民族大学经济学院院长,教授、博士生导师。武汉,430074

【中图分类号】F240 【文献标识码】A 【文章编号】1004-454X(2009)01-0138-006

Analysis of Influencing Factors to Labor Tranfer in Western China

Wang Yue,Zhang Yueping

Abstract:At present,Chinas rural areas are in the period of the construction of socialist market economy and transition to the agricultural modernization. Because of uneven economic development in the east and the west,western rural labor tranfer has become a problem which can not be ignored in the process of great western development and increasing the income of peasants. At the same time,its also a breakthrough in the development of rural economy. Only by transferring rural labor force smoothly can alleviate the pressure of overpopulation to economic development. Therefore,it is actual and developmental needs to explore influencing factors to labor tranfer,which affect the actual needs of the western China.

Key words:Western China;income;education;arable land

一、国内外研究综述与本文研究主题

关于农村劳动力转移,国内外学者进行了许多理论研究,其中美国发展经济学家托达罗人口迁移模型①强调城乡间预期收入的差异是决定农村劳动力转移的主要因素。该模型认为,人们做出的迁移决策的依据是“预期”的城市与农村的实际工资差额和城市成功取得就业的可能性是准备向城市转移的劳动力考虑的两个主要因素。刘易斯的二元结构理论②认为,发展中国家的经济是由两类性质不同的部门构成的,一是由传统生产方式进行生产的以农业为主的传统部门,二是采用现代生产方式的现代工业部门。他认为在传统的农业部门存在着大量的边际生产成本接近或等于零的劳动力,现代生产部门在高于农业部门维持生计的很低的固定工资水平下,就可得到无限的劳动力供给。在我国一些研究人员利用不同地区农村或农户抽样调查资料对影响农村劳动力转移或农户家庭时间配置决策的因素进行实证分析。高国力③的“经济区域不平衡发展是影响农村劳动力转移的重要因素”他认为,区域经济的发展对农村劳动力转移的影响分为经济发展水平因素和经济结构因素两个方面,它们都是研究区域间劳动力转移的重要经济变量;如蔡窻④的“相对收入差距是农村劳动力转移决策的重要影响因素”,他认为应从具有较低的务农收入的农民最有可能作出转移决策这一角度出发;如高立金⑤的“除了预期的城乡工资差距是农村劳动力转移决策的重要影响因素外,还应该有一个转移后农民生活保障基金”。

本文是将在已有的文献基础上力图从西部地区的具体情况出发,分析西部各省农村劳动力转移现状,并结合经济,自然资源,教育等方面的差异性来更深入研究影响西部大开发中的农村劳动力转移因素是什么,为建立西部农村劳动力转移奠定更深层次的理论基础。

二、西部地区劳动力转移因素分析

至2006年底,我国西部12省区市共有农村就业人员15394万人,在2006年各省国民经济和社会发展统计公报中,内蒙古、陕西、四川、宁夏的数据由2000~2005年数据趋势外推得到,比上年减少158万人,体现了城市化和工业化的大趋势。然而,2006年西部农村就业占全国农村总就业的比重为32.01%,较2000年的29.62%有所提高。这隐含着西部农村劳动力数量大、转移困难的特点。以下是近年来西部农村劳动力的流动现状,根据国家统计局农村对全国31个省区市6.8万个农村住户和近7100个行政村的抽样调查,2006年农村外出务工劳动力13212万人,比上年增长5%。其中,在农村常住户中,东部地区外出务工劳动力3484万人,增加91万人,增长2.7%;中部地区外出务工劳动力4251万人,增加257万人,增长6.4%;西部地区外出务工劳动力2833万人,增加182万人,增长6.9%。可见,西部农村劳动力转移呈平稳增长,以下是我们从四个方面来对影响西部劳动力转移的因素进行分析。

(一)收入差距与劳动力转移

(1)城乡居民收入差距与劳动力转移

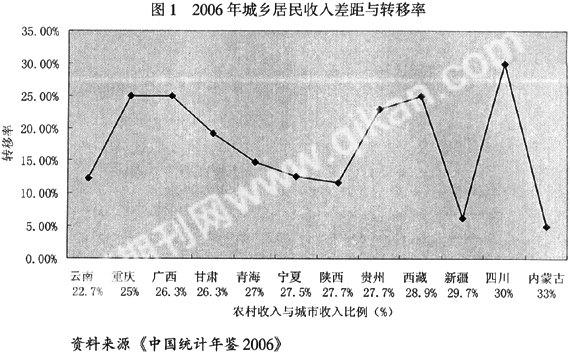

城乡居民持续扩大的收入差距使农村劳动力产生了较高的“预期收入”,导致城市对农村劳动力产生了强大的吸引力。根据托达罗的人口流动模型,农村劳动力之所以向城市迁移就是由于对在城市工作有很高的“预期收入”。我国改革开放政策的实施带来的经济持续的高速增长,居民的收入水平也不断提高。但是,城乡居民的收入差距却在不断的扩大。我国城镇居民人均可支配收入与农村居民人均收入之比在1978年为2.57,而到2005年二者之比已经达到了3.36。持续扩大的城乡居民收入差,使农村劳动力对在城市中从事二三产业已或更高的收入产生了强烈的愿望,致使了农村劳动力向城镇流入的趋势。下图1为2006年城乡居民收入差与转移率的关系。

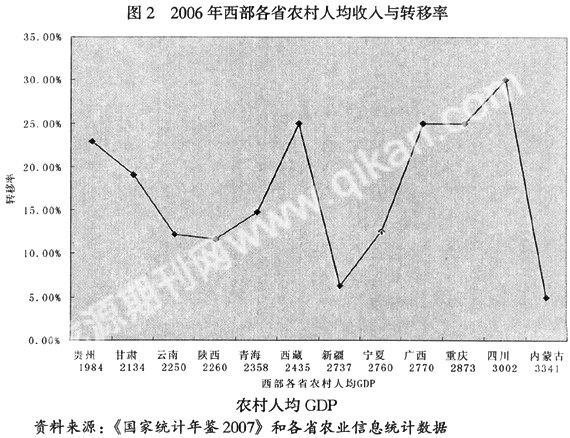

(2)西部农村人均收入与劳动力转移

农业是西部的生存产业和基础产业,农业几乎囊括了全部的劳动力,同时,西部地区我国贫困度最深、最大,贫困人口最多,贫困情况最为复杂的地区。而根据托达罗的人口流动理论,农民对发达地区向往的预期收入直接影响劳动力的转移规模,我们从表一能看出,内蒙古的农村人均GDP为3341元,转移率仅为5%;还有、宁夏、新疆、青海、甘肃、贵州的农村人均收入与之转移率呈现出正相关关系,农村收入高的省份转移率低。四川、重庆、广西农村人均收入排名在前面,而转移率却呈现高趋势;西藏和青海农村人均收入中等的省份的转移率反而偏高,依次为25%和14.7%.如图2所示:

根据相对收入差距理论和城乡之间、不同地区之间的收入差距理论,城乡收入扩大是影响农村劳动力向城市转移的主要因素。本文图一所示,重庆、广西、甘肃、青海、宁夏、陕西、新疆、内蒙古,以上地区的转移率皆符合这一理论,随着其城乡收入差距的扩大,转移率同时呈现上升趋势。正是由于城镇、发达地区以及第二、三产业较高劳动报酬的吸引,农民为了获得高于自身收入水平的收入,分享社会平均收入,才逐步形成了农村劳动力自发地从农村流向城市,从落后地区流向发达地区从低效产业流向高效产业的趋势。但是,图一中云南,贵州,西藏、四川省份,由于其地理,环境等诸多因素,其城乡收入差距大转移率较低,而城乡收入差距小的省份转移率却反之较高。

从图二中我国西部地区农村人均与转移率从这一现象得出,我国西部农村人均收入高的地区,其转移率高,而农村人均收入低的地区,转移率高,根据国家统计年鉴2006年数据显示,四川农村人均GDP在西部12省中排在第二,为3002元,转移人口30%;重庆市农村人均GDP 2873元,转移人口25%;相对其他地区省份而言,广西、宁夏、青海、农村人均GDP高,转移率反而高,而陕西、云南省农村人均GDP仅为2260元与2250元,转移人口也仅为11.6%、12.2%。 我们由这一图示能看出,西部农村人均与该地区转移呈较小关系。

因此,无论是相对收入差距里理论或是地区差距理论均难以显著说明我国现阶段西部农村劳动力转移现状。因此,城乡收入差距与农村收入低不能成为影响西部劳动力转移的最主要因素。

(二)受教育因素与劳动力转移

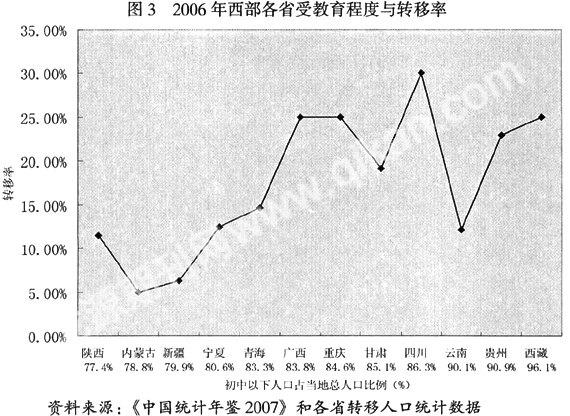

随着生产力水平的提高,现代化的科学技术装备在生产中的应用越来越广泛,劳动也日益科学化和智能化,劳动者的智力因素及受教育程度越来越重要。农村劳动力总体技能和综合素质不高是农村剩余劳动力顺利转移的重要原因。我国农村虽然拥有丰富的劳动力资源,但人口总体科学文化素质状况小仅远远低于发达国家水平,而且也低于我国城市人日的水平。目前在中国4.8亿多农村劳动力中,高中及以上文化程度的只占12%,其中大专以上的只占到2.6%,初中及初中以下的仍占88%,在农村劳动力的构成中,其主体是以小学和初中文化的人群组成的。而且在近几年统计监测表明,我国外出务工农民中具有高中文化程度的仅占12%左右,接受过技能培训的比重为14%。同时,由于我国农村剩余劳动力基数大,目前已达到1.5亿人,而且每年还以600万人的速度增加。但是缺乏职业技能的农村劳动力主要集中在建筑、矿山、餐饮等传统行业就业,从事着简单繁重的体力劳动。我们首先从西部地区受教育程度与转移人口最下简要的对比分析,见图3

我们由图3看出,内蒙古初中以下人口比例78.8%,转移率5%;新疆初中文化比例79.9%,转移率10%;宁夏初中以下人口为80.6%,转移率12.5%;青海、广西、重庆、贵州、西藏初中人口受教育比例各为83.3%、83.8%、84.6%、90.9%、96.1%,转移率也呈现不断上升,均为14.7%、25%、25%、22.9%、25%。呈现的走势为,西部地区的受教育程度越低人群越多,转移率越大,反之,则越小。由此说明,当前西部地区农村劳动人口,正是因为在当地的就业选择受到自身受教育水平低的局限,他们不得不选择流向拥有有更多就业环境,可供选择更多的发达地区。所以,受教育水平低是影响我国现阶段西部地区劳动力的主要因素之一。

(三)土地人均耕地与劳动力转移

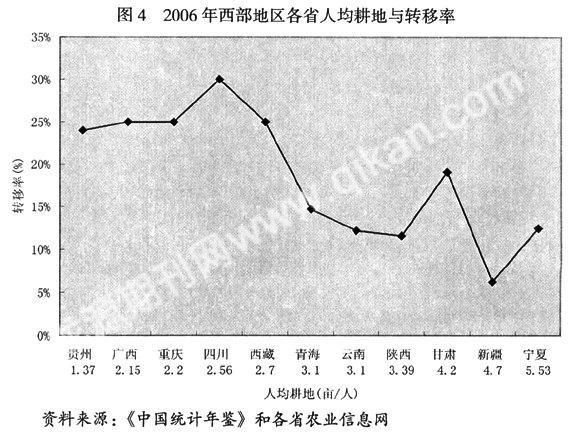

西部地区资源的特点是山地多平地少,土大多数劳动力所获得经济收益又与土地的人均耕地有很大的关系,根据郭熙保、宋飞等人的“地一劳比率变动学说”,当一国(或地区)农业劳动者人均耕地面积长期呈下降趋势时,认为该国(或地区)存在需要转移的农村剩余劳动力。我们先看看以下2006年西部各省人均耕地情况:

我们由图4得知,人均耕地面积最多的省份是内蒙古高达10% ,这一地区的转移人口最低仅只有5%;新疆人均耕地4.7,转移人口6.3%;陕西省人均耕地3.39,转移人口11.6%;云南省人均耕地3.1,转移人口12.2%;青海省人均耕地3.1,转移人口14.7%;在西部十二省份中就有10个省的人均耕地都与当地人口转移率呈正相关,突出表现为人均占有耕地多转移人口少,人均占有耕地少,转移率高这一规律。而只有宁夏和甘肃省呈现负相关现象,宁夏省人均耕地5.53亩,但转移率有12.5%,甘肃省人均耕地4.2亩,而人口转移率却有19.10%。虽然这两个省份的土地耕地面积与人口转移率关系呈负相关,但现象只存在于少数省份中.由此可见,西部大多数地区人均耕地与劳动力转移数量有着直接、重要的联系。因为,农民占有的人均耕地少不仅限制了农民的耕地收入而且打击了他们的务农积极性,又由于土地资源的不可再生性决定了农村劳动力人口的迅速膨胀与有限耕地资源不断减少之间的矛盾日益突出。农村人均耕地面积过少的问题,在相当长时期内很难缓解,这样一来,土地资源对农村劳动力的排斥力日益显化。因此,大量的农村劳动力从土地、从农业中剩余出来是必然之势。脱离了土地与农业的劳动力何去何从,外出寻找新的就业出路就成了他们最好的选择。因此,土地人均耕地状况对农村劳动力转移起着至关重要的作用。

结论与建议

通过对农村劳动力截面资料的分区域研究和统计分析,本文的结论如下:

我国西部农村劳动力的人均收入对劳动力转移的影响不显著。从以上数据中我们看出,西部很多省份收入高,但其一些省份人口转移数量依然显现较高趋势。因此,收入与劳动力转移有着微量的正向关系,但不显著。

劳动者受教育程度与个体相应的转移效果呈现正相关。文盲半文盲基本丧失脱离农业的机会。而初中与小学文化程度两种劳动力群体的转移人数最多,这充分说明,农民工的就业能力低、文化素质不高制约着劳动力的转移规模和转移速度。在受教育程度相对低的人群中有着急切的转移愿望。

农村人均耕地对劳动力转移的影响最为显著,人均耕地与劳动力转移呈现明显的正相关关系。农村劳动力土地耕地的拥有数量直接影响农民在该地区进行农业活动的可能性。从而影响着该地区的人口转移数量。

因而,农村劳动力的转移必须在提高农民收入水平前提上,在提高农民自身素质和改善农村社会经济发展大环境的基础上、加强民族地区劳动力人文和教育宣传,走近域本土化转移之路。这就注定农村劳动力转移是一个相对漫长的过程,但随时间变化的趋势不会改变。

注释:

①托达罗模型的缺陷及其相反的政策含义—中国富余劳动力转移和就业容量扩张的思路[J],经济研究,2001(3):75-82。

②(美)刘易斯(LewiS.W.A),《无限劳动力:进一步说明》,《二元经济论》。

③高国力,区域经济发展与劳动力迁移[J],南开经济研究,1995 92(2):27-32。

④蔡窻,劳动力迁移和流动的经济学分析[J],中国经济学,1996(2):32-35。

⑤高立金,托达罗人口流动模型与我国农村剩余劳动力的转移[J],农业技术经济,1997(5):35-38

参考文献:

[1]刘怀廉:《农村剩余劳动力转移新论》,北京:中国经济出版社,2004。

[2]王小鲁,樊纲主编:《中国地区差距20年变化趋势和影响因素》,北京:经济科学出版社,2004年3月。

[3]张明梅:《我国农村富余劳动力转移的因素分析》,《调研世界》,2006年3月。

[4]赵海均:经济中国[M].北京:朝华出版社,2004。

[5]周红利,和荣:中国地区间农民收入差距的实证分析[J]。山西财经大学学,报,2007,29(10):19-25。

[6]陆迁,赵学平:中国三大经济地带农村居民收入差距研究[J]。生产力研究,2007,(10):31-33。

〔责任编辑:陈家柳〕